Евгений Минченко: Утверждать о вмешательстве Путина в выборы в США смешно

Евгений Минченко: Утверждать о вмешательстве Путина в выборы в США смешно

20.12.2016

20.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евгений Минченко: Утверждать о вмешательстве Путина в выборы в США смешно

Евгений Минченко: Утверждать о вмешательстве Путина в выборы в США смешно

20.12.2016

20.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

19 декабря Коллегия выборщиков подтвердила избрание Трампа президентом США. Но уходящая администрация Обамы и Демократическая партия продолжают активно раскручивать историю с российскими хакерами, якобы стремящимися повлиять на исход выборов. В ноябре США с рабочим визитом посещал известный российский политтехнолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Он непосредственно наблюдал за ходом выборов, тесно общался с экспертами и политологами из штабов обоих кандидатов. Недавно компания Минченко выпустила аналитический доклад, посвященный избирательной кампании в США. Некоторыми выводами Минченко поделился с «Евразия.Эксперт».

- Евгений Николаевич, представители Демократической партии продолжают обвинять Россию в попытках повлиять на ход выборов в США посредством хакерских атак. Недавно Хиллари Клинтон прямо связала собственный проигрыш с действиями Москвы и сообщила, что Путин приказал «взламывать» демократов из-за личной неприязни к ней. Почему демократы так себя ведут, и чего они хотят добиться?

- На разных этапах они преследовали разные цели. Первые заявления о вмешательстве России касались взлома сервера Демократического национального комитета. Они были нацелены на то, чтобы отвлечь внимание избирателей от сути разоблачений, ставших достоянием общественности, и перевести фокус на вопрос, кто это сделал. При этом, ни тогда, ни сейчас никаких доказательств российского хакерского вмешательства представлено не было.

На том этапе, до выборов, это также была просто попытка отвести внимание избирателей от обвинений Демократического национального комитета в том, что, вместо того, чтобы обеспечить равенство условий, он жульничал в пользу одного из кандидатов – конкретно в пользу Хиллари Клинтон против сенатора Берни Сандерса.

Далее уже пошла инерция, связанная с тем, что «российский фактор» оказался очень комфортным вариантом клеймения Трампа, дескать, он – игрушка в руках Путина. После того, как демократы проиграли выборы, естественно, возникла тема «ну это же не мы проиграли, а русские хакеры все испортили».

Однако в Висконсине пересчитали голоса, провели соответствующие исследования, и эти обвинения не подтвердились: даже попыток вмешательства в системы подсчета голосов выявлено не было.

- Вы находились в США накануне, во время и непосредственно после дня голосования, много общались с экспертами из обоих штабов. Как они воспринимают раскручивание «российской темы»? Сугубо с точки зрения прагматики и корысти? Или они реально верят в то, что Россия могла как-то вмешаться в ход голосования?

- У меня сложилось впечатление, что в основном все-таки присутствовал чисто циничный подход, что нужен образ врага: «у Путина высокий антирейтинг в США – давайте его используем». С другой стороны, когда ты повторяешь много раз один тезис – постепенно начинаешь в него верить. Думаю, что, например, [экс-посол США в РФ – «ЕЭ»] Майкл Макфол, готовивший внешнеполитическую программу Клинтон, уже, наверное, сам в это верит.

- Какую службу сослужило демократам муссирование истории с российскими хакерами? После прочтения Вашего доклада кажется, что точно неважную.

- Я считаю, что зря они туда полезли. Это негативно сказалось на кампании, потому что демократы пытались выдумывать факты якобы российского вмешательства в то время как на глазах избирателей происходило большое количество злоупотреблений как раз со стороны команды Клинтон.

В особенности – жульничество на праймериз Демпартии, прямая коммуникация генпрокурора Лоретты Линч с Биллом Клинтоном во время расследования деятельности Клинтон на посту госсекретаря, прямая поддержка кандидатуры Клинтон со стороны президента, вице-президента и ряда других чиновников, активная и неприкрытая поддержка Клинтон большинством СМИ.

На фоне абсолютно явной и заметной нечестной игры демократов утверждать о вмешательстве в выборы Путина было, на мой взгляд, достаточно смешно.

- Много говорится о формировании в американском обществе запроса на перемены по многим вопросам внутренней политики. Существует ли аналогичный запрос на перемены во внешнеполитическом курсе США?

- С одной стороны, в последнее время растут изоляционистские настроения: США слишком много времени, усилий и денег тратят на внешних рынках, причем без особого эффекта.

С другой стороны, есть ностальгия по более наступательной и эффективной политике. Мы видим, что Трамп на самом деле оседлал обе эти тенденции. Он говорит, что пора прекратить лезть туда, куда лезть не надо. Одновременно он заявляет о росте военной мощи США, о том, что надо в 1,5 раза увеличить военный бюджет.

- Что имеется в виду под «более наступательной и эффективной политикой», которая вызывает ностальгические чувства американцев?

- В первую очередь – давление на Китай, Кубу и Иран. Трамп говорил об ужесточении политики в отношении этих трех стран. Китаю обещались протекционистские пошлины, Кубе – отмена соглашения [о нормализации отношений], достигнутого при Обаме, Ирану – расторжение «ядерной сделки», которая также была заключена при Обаме.

- Вы не включили Россию в этот список. Как это стоит воспринимать? Получается, Россия не попала в список приоритетов политики США?

- Политика будущей администрации по отношению к России – это большой вопрос. Например, кандидат в вице-президенты, соратник Трампа Майк Пенс обвинял Обаму и Клинтон в чрезмерном заигрывании с Россией и недостаточно жестком подходе.

- Кандидатом в госсекретари стал Рекс Тиллерсон, которого оппоненты обвиняют в пророссийских симпатиях. Компанию ему в качестве «второго человека» в Госдепе может составить Джон Болтон, наоборот, считающийся жестким неоконсерватором. Как они будут работать вместе?

- Хороший вопрос! Так или иначе, Болтон – профессиональный дипломат, человек, разбирающийся во внешней политике. А Тиллерсон в первую очередь бизнесмен, хотя и с большим опытом межгосударственных переговоров. Я бы не стал называть Тиллерсона однозначно пророссийским. Тем более, компания, которую он возглавлял – ExxonMobil – имеет судебные разбирательства с Россией по поводу налоговых платежей.

- Что говорят инсайдеры-республиканцы об ожиданиях насчет политики в отношении России и курса на постсоветском пространстве?

- Раньше в иерархии приоритетов Россия была где-то в третьем эшелоне, сейчас – во втором. Это напрямую связано с избирательной кампанией, где темы России и Путина были одними из центральных вопросов. Настроения по этому поводу двойственные. Популярна идея, что вроде как надо менять отношения с Россией, но пока нет повестки этих изменений, потому что все эксперты, занимающиеся внешней политикой, были настроены антироссийски.

Беседовал Александр Шамшиев

Убийство посла России в Турции: «Наш ответ должен быть точечным, аккуратным и запредельно жестоким»

Убийство посла России в Турции: «Наш ответ должен быть точечным, аккуратным и запредельно жестоким»

19.12.2016

19.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Убийство посла России в Турции: «Наш ответ должен быть точечным, аккуратным и запредельно жестоким»

Убийство посла России в Турции: «Наш ответ должен быть точечным, аккуратным и запредельно жестоким»

19.12.2016

19.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

19 декабря после покушения в Анкаре скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Это произошло на фоне фундаментальных сдвигов в сирийской ситуации, а также накануне знаковых переговоров МИД России, Турции и Ирана. Почему нападение произошло именно сейчас, кто стоит за грязной провокацией и какой будет реакция России – в интервью «Евразия.Эксперт» рассказал профессор НИУ ВШЭ востоковед Дмитрий Евстафьев.

- Дмитрий Геннадиевич, почему совершено покушение на посла России в Турции?

- В настоящее время мы наблюдаем беспрецедентное российско-турецкое сближение по целому ряду важнейших вопросов – и экономических, и политических. Это сближение может в перспективе дать колоссальный результат с точки зрения перестройки всех отношений в Ближне- и Средневосточном регионе.

Естественно, многие силы, прежде всего, за пределами Турции, но и в Турции тоже, заинтересованы в срыве этого сближения. Это классическая провокация, провокация удавшаяся и, к сожалению, провокация, которая будет иметь последствия, несмотря на все наше понимание того обстоятельства, что руководство Турции просто «подставили».

- Почему покушение произошло именно сейчас?

- Я бы обратил внимание на четыре события. Первое – голосование в Совете безопасности ООН, когда был принят фактически российский подход к резолюции по Алеппо. Второе – внесение 19 декабря в Государственную думу РФ межгосударственного соглашения по новому газотранспортному коридору между Россией и Турцией, которое уже ратифицировано Турцией.

Третье, готовившуюся на 20 декабря встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии. Также обратил бы внимание на контакты по урегулированию ситуации вокруг Алеппо, которые включали Сирию, Россию и Турцию и которые должны были привести в ближайшее дни, к 20-21 декабря, к окончательной стабилизации ситуации внутри Алеппо.

Так что временная точка для покушения была вполне хорошо продумана, что снимает вопрос о «фанатике-одиночке» или психически неуравновешенном лице.

- Кто стоит за этим покушением?

- За покушением стоят силы, которые проиграли вчистую сперва на поле боя в Алеппо, а затем - в Совбезе ООН и вынуждены были принять российскую логику резолюции по Алеппо. То есть фактически признать свое поражение. Это люди, которые имеют серьезные связи с исламистским движением и долгие годы были спонсорами разного рода «умеренной» и «неумеренной» оппозиции.

Можно быть полностью уверенным, что организаторы этого террористического акта были за пределами Турции. Хотя и опирались на те силы, которые внутри Турции есть.

- Почему так важна резолюция Совбеза ООН, о которой Вы упомянули?

- Резолюция, принятая СБ ООН, фактически означает возвращение в легитимное юридическое поле правительства Башара Асада. Все усилия западной дипломатии последних лет, в том числе в Совбезе ООН, были направлены на делегитимизацию режима Асада и вытеснение его из юридического поля, изоляцию от институтов ООН.

Это не особо афишировалось в СМИ, но на экспертном уровне хорошо известно: одним из соавторов принятой СБ ООН резолюции является сирийское правительство.

Фактически Совбез ООН проголосовал за резолюцию, в подготовке которой принимал самое активное участие «режим Асада», который неоднократно объявляли «нелегитимным».

Это означает признание Соединенными штатами и их сателлитами в СБ ООН легитимного характера режима Башара Асада, признание за ним контроля над Алеппо.

Это очень тяжелый выбор для стран Запада, прежде всего, для Франции и Великобритании. Именно они были основными «политическими ходатаями» за ту часть оппозиции, которая находилась в Алеппо.

В дальнейшем это снимет очень многие препоны на пути возвращения официального Дамаска в русло классической официальной дипломатии, из которого в 2012 г. под давлением США он был фактически изгнан. Поэтому принятие резолюции по Алеппо – это фундаментальное событие, которое еще долго будет определять суть происходящего в Сирии.

- Как убийство российского посла повлияет на переговоры МИД России, Турции и Ирана, запланированные на 20 декабря?

- Думаю, эти переговоры – одно из ключевых мероприятий в наших взаимоотношениях с Турцией, которое хотели сорвать. Фон этих переговоров, безусловно, будет очень тяжелым.

Для России неизбежна постановка вопроса о том, насколько руководство Турции контролирует ситуацию в стране. Ведь убийцей оказался недавно уволенный сотрудник турецкой полиции.

Но для России эта трагедия и все, что будет происходить в ближайшие дни, – это большой тест на геополитическую зрелость.

Сегодня, после развала «девяностых» и гламура «нулевых», когда наша политика ограничивалась во многом сферой пропаганды, мы начали выходить в пространство реальной политики.

Современная реальная политика вот такая, несколько отличающаяся от того, что пишут в учебниках. Ради достижения сиюминутных целей, иногда целей узкой группы в политической элите каких-то государств, убивают послов, поддерживают и финансируют экстремистов, взрывают самолеты и делают много того, чего приличные государства еще не позволяли себе даже в 1990-х гг.

И, несмотря на это, мы должны быть ответственны в своем понимании сделанного выбора. Мы должны проявить высокую степень зрелости и абсолютно отрешиться от эмоций. Мы сами взяли на себя это бремя, бремя глобального игрока, мы должны показать, что мы, и общество в том числе, способно это бремя нести.

К сожалению, мы не смогли уберечь своего человека, посла Российской Федерации. И это в том числе и наша вина, как государства. Значит, что-то не предсказали, чего-то недодумали.

Но мы должны очень четко понять – надо ответить так, чтобы было больно исключительно тем людям, которые эту грязную провокацию сконструировали. Но никому более.

Наш ответ должен быть дозированным, точечным, запредельно жестоким. Именно так, - запредельно жестоко. Ибо с нас сняли всякие ограничения морально-этического плана и чтобы эти ограничения вернуть на место, надо показать свою способность к тому, чтобы «повысить градус». Осуществив, как принято говорить в профессиональных кругах, вертикальную и горизонтальную эскалацию.

Иначе не возникнет эффекта сдерживания в отношении тех сил, которые, как минимум, санкционировали террористический акт против российского посла.

Но наш ответ не должен ухудшать положение России как ведущего государства в сегодняшних процессах переструктурирования мировой экономики и политики.

- Каким конкретно может быть ответ России?

- Реакция будет преимущественно политической. Думаю, некоторым международным силам «откажут от двора» в России, и они не смогут рассчитывать на нашу поддержку в сложных для себя обстоятельствах.

Отношения с другими государствами претерпят фундаментальные изменения в сторону замораживания, пока эти государства не докажут свою непричастность к данному террористическому акту. Презумпции невиновности в данном случае не существует. Я, прежде всего, говорю о Саудовской Аравии, которая с учетом некоторых прежних обстоятельство должна доказать, что непричастна к этому акту. Причем желательно делами.

Что касается «силового ответа», о котором сейчас много говорят, то оставим этот вопрос специалистам. И не будем рассчитывать, что сможем прочесть о «силовом ответе» в СМИ.

Почему «Башнефть» не досталась Беларуси

Почему «Башнефть» не досталась Беларуси

19.12.2016

19.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Почему «Башнефть» не досталась Беларуси

Почему «Башнефть» не досталась Беларуси

19.12.2016

19.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь претендовала на «Башнефть» для создания вертикально интегрированной структуры добычи и переработки нефти. Однако для борьбы за актив у белорусской стороны не было мощных лоббистов в России. Минск предлагал за долю в «Башнефти» свои предприятия, но претендовавшие на приватизацию «Башнефти» компании не были в них заинтересованы. Зачем Беларуси понадобилась «Башнефть», почему это не лучший выбор для Минска, и как получить доступ к добыче российской нефти?

В ноябре стало известно, что приватизация «Башнефти» могла стать международной сделкой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал российскому руководству обменять долю в «Башнефти» на белорусские активы. Однако в итоге контрольный пакет акций «Башнефти» приобрела «Роснефть».

Что Лукашенко предложил в обмен на долю в «Башнефти»

Белорусский лидер рассказал, что российские компании в разное время проявляли интерес к приватизации таких предприятий, как Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Это предприятие с советских времен выпускает колесную технику специального назначения, например, для перевозки ракетных комплексов «Тополь-М», «Печора», С-300 и др. Также предприятие выпускает тягачи для нефтегазовой промышленности, шасси для мобильных буровых установок и другую технику. Покупкой МЗКТ интересовался «Ростех», но компанию Сергея Чемезова не устроила цена в $3 млрд, выставленная белоруской стороной.

Еще одним активом, предложенным Беларусью для обмена, было ОАО «Пеленг». Предприятие выпускает метеорологическое оборудование, специальную оптоэлектронику и приборы для космической отрасли. Кроме того, «Пеленг» создает прицельные комплексы для систем управления огнем перспективных образцов российской бронетанковой техники.

В 2012 г. «Роскосмос», размещающий заказы на белорусском предприятии, выразил готовность купить долю в «Пеленге». В 2013 г. руководитель Федерального космического агентства России Владимир Поповкин говорил, что Россия готова купить как минимум блокирующий пакет предприятия (25%). Однако сделка так и не была заключена. В настоящее время в уставном фонде ОАО «Пеленг» 48,9% принадлежит государству, 51,1% - трудовому коллективу предприятия.

Третьим активом, предлагавшимся для обмена со стороны Беларуси, был завод «Интеграл», занимающийся разработкой и производством интегральных микросхем (ИМС), дискретных полупроводниковых приборов, средств отображения информации, изделий электронной и медицинской техники. 100% акций предприятия находятся в республиканской собственности.

Зачем Беларуси «Башнефть»

А. Лукашенко не уточнил, какую долю в «Башнефти» планировала получить Беларусь в обмен на указанные предприятия. Однако можно предположить, что речь идет именно о контрольном пакете башкирской компании, так как именно его правительство России и выставляло на продажу. Хотя формально приватизировать можно было и 25% акций «Башнефти», находящихся в собственности у Башкортостана.

Президент Беларуси пояснил, что республике «Башнефть» нужна для того, чтобы загрузить свои предприятия собственной нефтью. При чем А. Лукашенко отметил, что не рассчитывает получать все 25 млн т. нефти, перерабатываемые на белорусских НПЗ (Мозырский НПЗ переработал в 2015 г. 12,3 млн т. нефти, Новополоцкий НПЗ – 10,6 млн т., т.е. в сумме – 23 млн т.), а согласен хотя бы на 7-8 млн т. в год. Показательно, что озвученная минимальная цифра примерно совпадает с тем объемом нефти, который необходим для покрытия внутреннего спроса на нефтепродукты в Беларуси.

«Башнефть» - не лучший выбор для Беларуси

Стоит отметить, что «Башнефть» - не лучший выбор для Минска, если он хочет поставлять нефть с территории России на собственные НПЗ. Специфика башкирской компании в том, что она борется с падающей добычей. Месторождения на территории Башкортостана относятся к зрелым и находятся в стадии истощения.

Благодаря изменениям налогового законодательства башкирские месторождения получили льготы, что позволило «Башнефти» в 2015 г. нарастить на них производство на 2,5% за счет применения технологии гидроразрыва пласта и бурения новых скважин. Однако со временем наращивать производство и даже поддерживать существующий уровень добычи на старых месторождениях будет все сложнее.

«Башнефть» владеет одними из самых привлекательных из новых российских месторождений: им. Р. Требса и им. А. Титова. Эти активы запущены и активно наращивают добычу. В 2015 г. ООО «Башнефть-Полюс» (СП «Лукойла» - 25,1% и «Башнефти» - 74,9%), владеющее лицензиями на разработку месторождений, нарастило добычу по сравнению с 2014 г. на 69,1% - до 1,4 млн т.

Суммарно в 2015 г. «Башнефть» добыла 19,9 млн т. Получается, что даже если бы компания отправляла всю свою нефть на белорусские НПЗ, ее объема не хватило бы для полной загрузки предприятий.

Кроме того, «Башнефти» приходится думать о загрузке собственных предприятий. В 2015 г. НПЗ башкирской компании переработали 19,1 млн т. нефти (в 2014 г. было переработано 21,7 млн т.).

7-8 млн т. в год, о которых говорил А. Лукашенко, можно было бы набрать за счет добычи «Башнефти» в Западной Сибири (там работают ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «Бурнефтегаз») и Тимано-Печоре (ООО «Башнефть-Полюс»). В 2015 г. в этих провинциях было добыто 1,4 и 2 млн т. нефти соответственно, однако к 2020 г. «Башнефть» рассчитывает довести производство на месторождениях им. Требса и им. Титова до пикового уровня в 4,8 млн т. в год.

Это позволило бы поставлять с «северных» месторождений «Башнефти» в Беларусь около 7 млн т. Но в этом случае для загрузки собственных предприятий компании пришлось бы закупать нефть, работать на давальческой схеме, либо осуществлять какие-то обменные операции с другими нефтяными мейджорами, что в любом случае привело бы к снижению рентабельности работы «Башнефти» в целом.

Почему «Башнефть» не досталась Беларуси

Специфика российской политической системы заключается в том, что для реализации столь крупных проектов, как обмен «Башнефти» на белорусские предприятия, у данной инициативы должен быть конкретный мощный лоббист.

Руководство «Ростеха» и «Росатома» не продвигало эту идею по двум причинам. Во-первых, они не столь заинтересованы в приобретении МЗКТ и «Пеленга» соответственно, чтобы выступать со столь масштабными инициативами. Ведь, по сути, речь шла бы о передаче российской компании де-юре иностранному собственнику, что Владимир Путин публично запретил делать при приватизации.

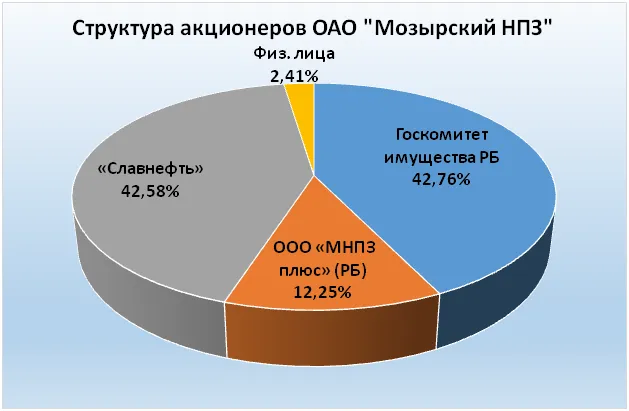

Во-вторых, мощные лоббисты в нефтегазовой отрасли России продвигали свои проекты приватизации «Башнефти». Ни «Роснефть», ни «Лукойл» не заинтересованы в предлагавшихся белорусским руководством активах. Их могли заинтересовать, в первую очередь, НПЗ. «Нафтан» полностью (99,8%) подконтролен государству, а в «Мозырском НПЗ» в республиканской собственности 55,01% акций (42,76% через госкомитет имущества и 12,25% через государственное ООО «МНПЗ плюс»). Еще 42,58% принадлежит ОАО НГК «Славнефть» (СП «Роснефти» и «Газпром нефти» на паритетных началах), 2,41% - физическим лицам.

Источник: ОАО «Мозырский НПЗ».

Учитывая наличие «Славнефти» в структуре акционеров «Мозырского НПЗ», особую заинтересованность к белорусским перерабатывающим активам могла бы проявить «Роснефть». Она даже могла бы рассмотреть вариант продажи Беларуси миноритарного пакета в теперь уже ее «дочке» - «Башнефти».

В настоящее время российской госкомпании принадлежит 60,16% акций «Башнефти», но она готовится выставить оферту миноритарным акционерам (25,79% в собственности Башкирии, 11,73% у миноритариев, 2,32% принадлежит «дочкам» «Башнефти»).

Однако на передачу российским компаниям долей в белорусских НПЗ вряд ли пойдет уже сам А. Лукашенко, ведь тогда может потеряться сам смысл вертикальной интеграции (самостоятельной добычи и переработки на собственном НПЗ).

Проблему можно было бы решить, если бы у «Ростеха» или «Роскосмоса» были бы нефтегазовые активы. Тогда можно было бы провести обмен непрофильных на профильные активы. Но объектов для обмена у российских корпораций нет, поэтому для достижения желаемой цели – интеграции в нефтяной сфере – Беларуси целесообразно рассмотреть вопрос об обмене активами с российскими нефтяными компаниями.

Игорь Юшков – политолог, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

Евразийский союз объединяет национальные платежные системы

Евразийский союз объединяет национальные платежные системы

19.12.2016

19.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евразийский союз объединяет национальные платежные системы

Евразийский союз объединяет национальные платежные системы

19.12.2016

19.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В ноябре в Центробанке России представители центральных и национальных банков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили формирование объединенного платежного пространства. Речь идет о том, чтобы граждане могли платить национальными картами-аналогами зарубежных Visa и MasterCard в любой из стран союза. Впервые объединенная система взаимного признания карт заработает в России и Армении уже в 2017 г. Насколько развиты национальные платежные системы в странах ЕАЭС и зачем их объединять?

По словам начальника отдела денежно-кредитной и валютной политики департамента финансовой политики ЕЭК Дмитрия Зайцева, на сегодняшний день национальные платежные системы работают в четырех из пяти государств-участников ЕАЭС, за исключением Казахстана.

Армения первой из стран ЕАЭС разработала собственную национальную платежную систему ArCa (Armenian Card) в 2000 г. «На сегодняшний день выпущено уже более полутора миллионов карт… При населении Армении в 2,5 млн человек – это довольно приличная цифра» - отметил Д. Зайцев, выступая на Евразийском экономическом конгрессе в декабре. Сегодня платежная карта ArCa занимает 35,5% национального рынка.

«Белорусы тоже далеко продвинулись в этом деле. Система «Белкарт» существует уже 14 лет и занимает 43% рынка», отмечает Зайцев.

В Кыргызстане, по словам Д. Зайцева, разработана и успешно действует национальная платежная система «Элкарт», занимая 25,7% рынка. Российская платежная система «Мир» пока занимает всего 0,5%, однако введена она была недавно и, по мнению Д. Зайцева, ее доля будет расти.

В перспективе картой платежной системы одной из стран ЕАЭС можно будет расплатиться в любой другой стране союза.

Конкретные шаги в этом направлении уже предпринимаются. В июле 2016 г. было подписано соглашение армянской и российской сторонами о взаимном признании карт ArCa и Мир. По словам Д. Зайцева, в 2017 г. эта система уже заработает.

Начало развитию рынка банковских карт в Армении было положено в марте 2000 г. Центральным банком Армении и десятью коммерческими банками была создана Национальная Единая платежная система (ЕПС) Armenian Card (ArCa). На сегодняшний день выдано около 1,6 млн карт, действует почти 6 тыс. POS-терминалов и более 900 банкоматов.

Национальная система платежных карт России (НСПК) создана 23 июля 2014 г. Активная работа по ее созданию началась в период введения Соединенными Штатами санкций против России, когда отдельные международные платежные системы, работающие на финансовом рынке России, заблокировали с марта 2014 г. работу карт банка «Россия» и СМП-банка.

Деятельность НСПК регулируется Федеральным законом №161 «О национальной платежной системе» и «Стратегией развития Национальной платежной системы». В октябре 2016 г. количество выпущенных карт «Мир» превысило 1 млн.

С начала 2017 г. Сбербанк планирует обеспечить прием карт «Мир» во всех собственных терминалах, что позволит расплачиваться картой в большинстве торговых точек на территории России.

Развивая национальные системы платежных карт, страны ЕАЭС могут защититься от зарубежных санкций. Учитывая растущую напряженность и непредсказуемость международных отношений, подобная страховка в стратегическом плане важна для любого национального правительства.

Национальные платежные системы давно и активно развиваются, например, в Японии (JCB) и Китае (China UnionPay). Кроме повышения «финансового суверенитета» они приносят существенный доход национальным, а не зарубежным экономикам. Так, несмотря на то, что платежная карта «Мир» была создана в России только в 2014 г., чистая прибыль за 2015 г. уже составила 1,2 млрд руб. – и это только при охвате 0,5% рынка. То есть рост прибыли в десятки раз вполне возможен при расширении доли рынка.

Объединение национальных платежных систем государств ЕАЭС, где первопроходцами выступают Россия и Армения, позволит гражданам свободно расплачиваться национальными картами на всей территории союза. Это приведет к увеличению доходов национальных платежных систем и сделает жизнь трудовых мигрантов намного более удобной, позволив в будущем избежать дорогостоящих переводов денежных средств.

Что изменится в Кыргызстане после референдума

Что изменится в Кыргызстане после референдума

16.12.2016

16.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что изменится в Кыргызстане после референдума

Что изменится в Кыргызстане после референдума

16.12.2016

16.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

11 декабря в Кыргызстане проведен референдум по внесению поправок в Конституцию республики. Изменения в основном законе касались преимущественно расширения полномочий исполнительной власти. О внутриполитических изменениях в Кыргызстане «Евразия.Эксперт» рассказал член экспертного совета по укреплению национального единства и религиозной политики при президенте Кыргызской Республики Денис Бердаков.

- Почему президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил внести поправки в Конституцию?

- Его интерес заключается в том, чтобы оставить после себя, во-первых, стабильную систему, во-вторых, более или менее управляемую им, так как у него сейчас в парламенте большинство. Он надеется получить контроль над правительством. Если он просто уйдет, то любой следующий президент в рамках политической культуры, которая уже сложилась, обвинит его во всех смертных грехах, и явно будут уголовные дела, начнут прижимать если не его самого, то всех его друзей, бизнес-партнеров. Ничем хорошим это не кончится.

- Его влияние сохранится после окончания срока?

- Да, только в какой мере – вопрос очень спорный, потому что система очень личностная.

- Если после окончания президентского срока А. Атамбаева сменятся элиты, не будет ли новых изменений в Конституции?

- Изменения Конституции происходят у нас регулярно: А. Акаев сменил Конституцию, затем К. Бакиев менял. Конституция не отражает реальных социально-политических процессов, которые происходят в обществе. То есть де-факто и де-юре сильно расходятся.

- То есть принятие Конституции не связано с недавней потерей оригинала прежней?

- Это не имеет никакого значения. Понятно, что она где-то есть. Потеря Конституции – это, скорее, местные политические шутки, чтобы отвлечь внимание. И они более популярны в других странах, чем в самом Кыргызстане.

- Если раньше была парламентско-президентская республика с доминирующим парламентом, а по факту – президентская с контролируемым парламентом, не будет ли после принятия новой Конституции попыток со стороны президента контролировать парламент?

- Нет, президент там много полномочий не получает. Усиливается как раз правительство как исполнительный орган. Система будет двухполюсная. С одной стороны президент будет координировать силовиков, военных, спецслужбы, генпрокуратуру – это его рычаги. С другой стороны будет сильное правительство, которое можно будет сформировать только на основе доминирования в парламенте.

- С чем связана критика новой Конституции О. Текебаевым, Р. Отунбаевой и различными общественными организациями? Особенно критика усиления парламента, ведь это довольно демократичная мера?

- Весь вопрос в том, что Кыргызстан – это группа неофеодальных кланов, которые борются за власть. Вся партийная система – это симулякр.

Новая Конституция довольно прогрессивная, если не брать судебную систему. Третья ветвь власти, судебная система, мягко говоря, упрощается.

Это отражает реальность, которая существует последние лет двадцать в Кыргызстане: нет независимого суда, как и нет его во всех странах СНГ. Судебная власть – это придаток исполнительной власти. Здесь это просто законодательно закрепляется. Поэтому всем другим кланам, в том числе текебаевским, отунбаевским, не нравится, что система будет стабильна и частично контролироваться президентом после его ухода. Они хотят доступ к финансам, ресурсам.

- Также они критиковали приоритет национального права над международным. На ваш взгляд, с чем связано это нововведение?

- Здесь есть понимание того, что любой внешний игрок может объявить, что политика неправильная и осудить, вплоть до введения войск в республику. Никому это не нравится, хотя понятно, что и местные власти не лучше. Судебная система – это придаток некоторых чиновников, некоторых властных кланов. Там справедливости тоже немного, поэтому есть два зла – какое из них хуже – вопрос спорный.

Что касается прав человека, логично, что население Кыргызстана больше доверяет международным нормам, но по некоторым вопросам ряд международных организаций открыто вмешивается в политику Кыргызстана: оценки, суждения, мнения.

- Как принятие новой Конституции повлияет на стабильность в стране, ведь институты парламентаризма в республике не достаточно развиты?

- Они не то что не развитые, они никогда и не разовьются, потому что это родоплеменная олигархия. Никакой парламентской республики нет – это симулякр. Конституция принимается для того, чтобы одна группа, клиентско-патронажная сеть, смогла более или менее грамотно передать власть. Это не устраивает другие клиентско-патронажные сети. Сама по себе Конституция, конечно же, закладывает такой инструмент, как ответственность Правительства. Мы видим, что при президентстве А.Атамбаева сменилось несколько правительств, которые назначались парламентом, но парламент не отвечал ни за их действия, ни за социально-экономические реформы. Это в целом очень сильно дестабилизирует ситуацию. Поэтому

нам нужен парламент, который бы отвечал за свое правительство, правительство, которое было бы подотчетно парламенту, и оба института отвечали бы за совместную работу перед населением. Это очень прогрессивно и это может стабилизировать систему.

Но зная внутреннюю кухню политики Кыргызстана, можно сказать, что ни одна Конституция ничего не отражает. Это всего лишь документ, а политическая реальность может серьезно измениться в любую сторону.

Беседовала Юлия Рулева

Ученые застали черную дыру за «поеданием» звезды в далекой галактике

Ученые застали черную дыру за «поеданием» звезды в далекой галактике

15.12.2016

15.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Ученые застали черную дыру за «поеданием» звезды в далекой галактике

Ученые застали черную дыру за «поеданием» звезды в далекой галактике

15.12.2016

15.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Международная группа ученых с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) и Телескопа Новой Технологии (NTT), принадлежащих Европейской Южной Обсерватории (ESO), провела детальные исследования исключительно яркой вспышки в далекой галактике и пришла к выводу, что ее источником может являться не мощнейший взрыв сверхновой звезды, а еще более редкое и экстремальное явление — разрушение вращающейся черной дырой светила, подлетевшего к дыре слишком близко.

Яркая вспышка, получившая название ASASSN-15lh, была обнаружена в 2015 г. в ходе автоматического обозрения неба All Sky Automated Survey for SuperNovae, целью которого является регистрация вспышек сверхновых. Первоначально вспышку в галактике, удаленной от Земли на 4 млрд световых лет, классифицировали как беспрецедентно яркую сверхновую, в которую превратилось светило очень большой массы. Яркость вспышки вдвое перекрыла установленный до этих пор рекорд яркости сверхновых за всю историю их наблюдений. В момент наибольшего блеска объект излучал энергию, в 20 раз превосходящую весь световой поток Млечного Пути.

«Проанализировав наблюдения источника излучения в течение десяти месяцев после взрыва мы пришли к выводу, что он вряд ли является вспышкой яркой сверхновой. Наши результаты показывают, что это событие, вероятно, связано с быстровращающейся сверхмассивной черной дырой, которая разрушила звезду небольшой массы», - считает руководитель группы астрофизиков Гиоргос Лелудас (Giorgos Leloudas) из Вейцмановского института (Weizmann Institute of Science) в Израиле.

Согласно этому сценарию, исключительно сильное гравитационное воздействие сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики, разорвало солнцеподобную звезду, оказавшуюся слишком близко.

Художественное изображение быстровращающейся сверхмассивной черной дыры, окруженной аккреционным диском. Этот тонкий вращающийся диск состоит из остатков звезды солнечного типа, разорванной приливными силами черной дыры. Ударные волны в сталкивающихся фрагментах разрушенной звезды и тепловая энергия, выделяющаяся при аккреции, дают мощную световую вспышку, похожую на взрыв сверхновой. Источник: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser.

Таких событий, называемых приливным разрушением, до сих пор наблюдалось всего около десяти. В ходе приливного разрушения звезда буквально “превращается в спагетти”. Ударные волны в сталкивающихся фрагментах звезды и тепло, выделяющееся при аккреции, приводят к колоссальному выделению световой энергии, которое и выглядит как вспышка гигантской сверхновой, хотя при обычных условиях эта звезда никогда не превратилась бы в сверхновую: ее масса для этого недостаточна.

Ученые собрали несколько независимых доказательств того, что данное событие было именно приливным разрушением, а не вспышкой яркой сверхновой, но в тоже время исследователи признают, что и классическое приливное разрушение тоже не дает адекватного объяснения данному событию. Член группы ученых Николас Стоун из Колумбийского университета в США считает: «Модель приливного разрушения, которую мы предлагаем, не будет в данном случае работать, если мы рассматриваем не вращающуюся сверхмассивную черную дыру. Поэтому мы считаем, что событие ASASSN-15lh было приливным разрушением, вызванным очень необычным видом черной дыры».

Масса галактики, в которой произошла вспышка, позволяет оценить массу сверхмассивной черной дыры в ее центре как минимум в 100 млн солнечных масс.

А черная дыра такой массы не могла бы разрушать звезды вне своего горизонта событий — границы, внутри которой ничто не может преодолеть гравитационного притяжения черной дыры и вырваться наружу, считают ученые. Однако, если черная дыра относится к особому типу быстровращающихся, так называемых керровских черных дыр, то ситуация меняется и это ограничение неприменимо.

Европейская Южная Обсерватория (ESO, The European Southern Observatory) -- крупнейшее межгосударственное астрономическое учреждение в Европе и самая продуктивная астрономическая обсерватория мира. ESO обеспечивает доступ к новейшему исследовательскому оборудованию для астрономов Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии. Еще несколько стран выражают интерес к членству в ESO.

С 2011 года ESO ведет переговоры о присоединении к обсерватории России, но пока – безрезультатно. Сегодня ESO возводит Европейский Чрезвычайно Большой Телескоп (The European Extremely Large Telescope): 39-метровый инструмент оптического и ближнего ИК—диапазонов, оптика которого позволит превзойти «Хаббл» и получать сверхчеткие изображения, разрешение которых будет в 15 раз выше, чем космической обсерватории. E-ELT начнет работать в начале 2020-х годов и станет самым большим оптическим телескопом в истории. Его зеркало диаметром 39 метров (диаметр зеркала самых больших современных телескопов составляет 10 метров) будет состоять из 798 шестиугольных сегментов размером 1,4 метра.

Присоединение России к ESO позволит ученым из РФ получить доступ ко всем уникальным инструментам и результатам исследований обсерватории и может придать мощнейший импульс в развитии астрофизических исследований. Но далеко не все специалисты в России считают вступление в ESO правильным.

В 2016 году новый директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов заявил, что России нет смысла вступать в Европейскую Южную Обсерваторию, потому что для этого нужен взнос, примерно равный всем расходам России на астрономию. В тоже время он отметил, что российские исследователи уже сейчас могут работать на телескопах ESO в Чили, даже если Россия формально туда не вступит.

Андрей Ретингер, журналист-международник

Какой будет новая архитектура безопасности в Евразии

Какой будет новая архитектура безопасности в Евразии

15.12.2016

15.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Какой будет новая архитектура безопасности в Евразии

Какой будет новая архитектура безопасности в Евразии

15.12.2016

15.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В последнее время наблюдается активизация взаимодействия между Россией, Китаем, Ираном и Индией. Нью-Дели готовится вступить в Шанхайсукую организацию сотрудничества. Живой интерес к объединению проявляет и Иран. Украинский и сирийский кризисы привели к активизации взаимодействия в треугольнике Москва-Пекин-Тегеран. Если удастся предовратить рост недоверия и конкуренции между этими игроками, то Евразия может получить устойчивую систему безопасности, а центр политической тяжести сместится из Западной Европы на восток континента. Насколько вероятно подобное развитие событий?

Оси Евразии

Эксперты выделяют в Евразии две оси: европейско-индийскую и российско-китайскую, которые уравновешивают друг друга. В центре их пересечения находится Иран, от которого зависит стабильность в регионе в целом.

Сотрудничество и столкновение разнообразных культур всегда были характерны для евразийского пространства. Ранние евразийские цивилизации (китайская, индийская, персидская, греческая, римская, позднее разделенная на римско-германскую и православную византийскую цивилизации, наследницей которой стала русская цивилизация) демонстрируют, что нет универсального способа развития.

При этом само понятие Евразия является не только географическим, но и геополитическим, когда под ним понимают, прежде всего, Россию с рядом постсоветских государств и Азию. В терминах геополитики (не географии) эксперты часто просто исключают страны Евросоюза из категории «евразийских государств».

Именно сейчас мы наблюдаем активное сотрудничество государств на постсоветском пространстве со странами Азии. На наших глазах происходит «цивилизационный сдвиг» из западной Атлантической зоны в Евразию, в то время как усиливаются связи между Россией, Китаем, Индией и Ираном.

Треугольник Москва-Тегеран-Пекин

Ускорившийся разворот России к Азии (в том числе благодаря антироссийским санкциям) показал, что партнерство с азиатскими соседями хоть и не простое, но основано на общих представлениях о многополярности. У государств также общее понимание проблем безопасности (Кашмир, Пхеньян, Северный Кавказ).

В Евразии к настоящему времени сложилось несколько опор безопасности. Во-первых, это сотрудничество между Россией, Китаем, Индией и Ираном.

Здесь ключевое значение имеют переговоры между Москвой, Пекином и Тегераном, которые традиционно воспринимаются с подозрением в ЕС и США. Связи между Россией, Китаем и Ираном формируют евразийский треугольник устойчивости в разных измерениях – политическом, экономическом, дипломатическом и военном. Сотрудничество между этими странами демонстрирует, что объединение государств, критически относящихся к политике Вашингтона и желающих укрепить свои позиции на международной арене, не только возможно, но и необходимо для поддержания баланса сил на континенте.

Россия, Китай и Иран еще больше сблизились после событий в Сирии и на Украине. Более того, Владимир Путин и Си Цзиньпин на четвертой конференции по взаимодействию и укреплению сотрудничества в Азии на саммите в Шанхае 20 мая 2014 г. заявили, что в этот день было положено начало созданию новой азиатской структуры безопасности, основанной на региональной группе, которая включает Россию, Китай и Иран. Объединение этих стран в рамках ШОС потенциально создает мощный ресурс для поддержания стабильности на евразийском пространстве.

С опорой на ОДКБ и ШОС

Еще одна опора безопасности в Евразии – это деятельность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которой Россия остается ведущим гарантом безопасности в регионе. Благодаря такому сотрудничеству, например, начали формировать совместную российско-казахстанскую систему ПВО, системное военное взаимодействие налажено между Москвой и Минском, а также Москвой и Ереваном. ОДКБ эффективно способствует взаимопониманию в регионе. В 2006 г. начата работа по гармонизации законодательств в области безопасности и обороны. В 2009 г. начало действовать соглашение о миротворческих силах (в составе более 3600 чел).

Следующей опорой безопасности в Евразии следует назвать сотрудничество между разнообразными международными группами.

В частности, следует сказать о планируемом взаимодействии между БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Все эти организации представляют зарождающийся новый мировой порядок, участники которого способны повысить взаимную безопасность – пусть и не в форме жесткого военного блока, а путем гибких коалиций для решения общих проблем.

ШОС играет возрастающую роль в вопросах безопасности, обращая внимание не только на традиционные, но и на нетрадиционные угрозы. Члены ШОС согласились провести совместные антитеррористические учения («Миссия мира-2016») и по инициативе Китая подписали договор о противодействии экстремизму в пределах ШОС. В.Путин и Н.Назарбаев полагают, что региональные институты могут стать интеграционными блоками для строительства более устойчивой глобальной системы.

Проекты для Евразии

Таким образом, ни Москва, ни Пекин, ни Тегеран как ключевые игроки в Евразии не находятся в изоляции и далеко не всегда прислушиваются ко мнению США. При этом у нескольких крупных игроков есть свой проект в отношении Евразии. У России – идея «Большой Евразии», у Китая – «Экономический пояс Шелкового пути», у Южной Кореи – «Евразийская инициатива». Даже у США в свое время была концепция «Большой Центральной Азии» для отдаления бывших советских республик от России.

Х. Клинтон в 2011 г. провозгласила похожую инициативу, получившую название «Инициатива Нового Шелкового пути» и направленную на восстановление экономики Афганистана. По ее мнению, Афганистан должен был связать Центральную и Южную Азию торговым путем. Играя против России и Китая здесь, США стремятся не допустить укрепления их позиций в регионе.

Если сравнивать евразийские проекты, то все они, за исключением американского, предполагают в том числе и взаимодействие в области безопасности на всем евразийском пространстве, включая европейский сегмент.

Не меньше американцев озабочены сближением России и Китая европейские политики. Целый ряд тенденций показывают, что центр политической тяжести перемещается в центр Евразии. Следовательно, европейские столицы рискуют быть вытеснены из активной международной политики. Особенно учитывая их восприниятие интеграционных проектов в Евразии как соперников для ЕС. Евросоюз утешает себя тем, что все страны Евразии «боятся» доминирования России или Китая и возможных споров между Россией и Китаем за то, кто возглавит крупный (континентальный) интеграционный проект в Евразии.

Угрозы стабильности

Сейчас идет проверка способности ведущих евразийских игроков координировать усилия для борьбы с угрозами.

Среди существенных угроз для всей Евразии следует отметить следующие: терроризм; вмешательство одних государств во внутренние дела других государств; гибридная (информационная) война; дезинтеграция евразийского пространства.

Евразия наполнилась конфликтами разной степени напряженности, которые влияют на континентальных игроков. Например, конфликт на Украине оказывает серьезное воздействие на российские позиции. Для китайского лидера значимым признается соперничество с Японией; к тому же, государства вовлечены в прямой конфликт в отношении архипелага Сенкаку/Дяоюйдао. Для Ирана ключевой задачей сейчас является полномасштабное обеспечение национальной безопасности, так как он довольно уязвим, находясь в нестабильном окружении.

Сохраняется неопределенность в отношениях Ирана и Израиля. Для Индии по-прежнему важна антитеррористическая политика и фактор Пакистана. Все страны региона существенной признают задачу борьбы с запрещенной ДАИШ и решение сирийского кризиса. В этом отношении сигналом стали четкие позиции России, Китая и Ирана.

Вызывает беспокойство развитие ситуации с безопасностью в Средней Азии, которая широко воспринимается в американском внешнеполитическом истеблишменте как поле для борьбы с Китаем, Россией и соперничества между Китаем и Россией.

Средняя Азия отличается сложной ситуацией в области безопасности, так как здесь всегда возможно обострение борьбы за ресурсы, явственно присутствует и террористическая угроза. Одним из главных факторов здесь вновь выступает взаимодействие России и Китая, их способности избежать роста подозрительности и конкуренции. Де-факто, Россия и Китай сегодня становятся гарантами безопасности региона и должны быть признаны в качестве таковых другими международными игроками.

Наталья Еремина, д.полит.н., доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Кыргызстан принял беспрецедентную конституцию

Кыргызстан принял беспрецедентную конституцию

14.12.2016

14.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кыргызстан принял беспрецедентную конституцию

Кыргызстан принял беспрецедентную конституцию

14.12.2016

14.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

11 декабря в Кыргызстане состоялся референдум по внесению изменений в конституцию, большинство участников которого одобрили новую редакцию основного закона. В соответствии с ней Кыргызстан становится парламентской республикой, что не имеет прецедентов в новейшей истории Средней Азии. В то же время, серьезно увеличиваются полномочия премьер-министра, а вместе с ним и исполнительной власти. Как именно и почему решили изменить основной закон Кыргызстана, и какие будут последствия?

«За» на фоне низкой явки

Согласно предварительным данным, обнародованным 12 декабря председателем Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, в референдуме приняли участие чуть более 42% избирателей, общее число которых в Кыргызстане составляет 2 млн. 851 тыс. чел. Против предлагаемых изменений высказались 15,6% проголосовавших. Поскольку по закону в референдуме должны принять участие не менее 30% всех избирателей, уже к 17.00 воскресенья он был признан состоявшимся.

Организация референдума в целом получила высокую оценку со стороны международных наблюдателей, среди которых, правда, преобладали делегации стран СНГ и ШОС. Позитивные отзывы получило электронное голосование, а также применение биометрической идентификации избирателей. Для небольшой азиатской республики, входящей в число самых бедных стран СНГ, такой уровень технологий, несмотря на отдельные сбои, выглядит впечатляюще.

Главной претензией к референдуму стала низкая явка (42%), которая, по мнению части экспертов, говорит о безразличии большей части населения к политике, слабо влияющей на их повседневную жизнь. Власти в ответ заявляют, что в ходе предыдущих плебисцитов явка нагнеталась искусственно, а нынешний референдум показал реальный уровень интереса людей к ключевым политическим вопросам, затрагивающим будущее страны. Так или иначе, но поправки в конституцию одобрены, и Кыргызстану теперь придется жить с новым основным законом.

За что голосовали

С инициативой внести изменения в конституцию выступила группа депутатов парламента. Реально же их лоббировала команда президента А. Атамбаева.

Он заявил, что поправки будут способствовать становлению в Кыргызстане истинного парламентаризма. Против изменения конституции выступили лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, экс-президент Роза Отунбаева, а также бывшие члены Временного правительства, действовавшего после свержения К. Бакиева, и общественные организации. Их недовольство вызвало усиление роли премьер-министра, повышение контроля за судебной властью и отказ от приоритета международных договоров.

Всего в основной закон внесено около 30 поправок. Ключевой из них, действительно, станет усиление роли премьер-министра, который получит возможность назначать глав местных администраций, а также членов правительства без согласия президента.

Если премьером становится депутат, он сохраняет за собой мандат и возможность голосовать в парламенте. Поскольку премьера выдвигает победившая на выборах партия либо их коалиция, парламент также ожидают изменения. Для того, чтобы выйти из коалиции большинства, теперь необходимо не менее двух третей голосов от общего числа депутатов фракции. Ранее было достаточно лишь заявления ее лидера. Выражение вотума недоверия правительству также усложняется. Вынести его теперь можно не менее чем двумя третями голосов депутатов Жогорку Кенеша (парламента), тогда как ранее было достаточно половины.

Внесенные поправки усиливают контроль исполнительной власти над судебными и правоохранительными органами.

Так, к премьер-министру переходит контроль над соблюдением следствия, в том числе по коррупционным делам. Снижается роль Конституционной палаты, которая в Кыргызстане играет роль, аналогичную российскому Конституционному суду.

Предварительное заключение о несоответствии того или иного положения закона конституции палата теперь должна направлять на согласование президенту и парламенту, которые могут и не согласиться с ее позицией. Для преодоления их вето Конституционной палате потребуется от двух третей до трех четвертей голосов судей, иначе ее решение утраивает силу.

В новой редакции конституции зафиксирован отказ от приоритета международных договоров над национальным законодательством, внесенный в конституцию 2010 г. под влиянием «демократической волны», последовавшей после свержения К. Бакиева.

Вместо этого конституция теперь гласит, что «Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права определяются законом».

Кроме того, поправки уточняют институт брака, которым теперь признается только союз между мужчиной и женщиной. Впрочем, эксперты считают этот пункт всего лишь технологическим шагом, направленным на то, чтобы в пакете с ним были одобрены и другие изменения.

Зачем и с какими последствиями изменили конституцию

По общему заключению экспертов поправки в конституцию необходимы команде А. Атамбаева для того, чтобы удержать власть после окончания в следующем году его президентских полномочий.

В пользу этого говорит настойчивое продвижение референдума всей государственной машиной, которое некоторые обозреватели рассматривают как репетицию будущих президентских выборов.

Сам А. Атамбаев заявил, что ни президентом, ни премьером он становиться не собирается. Но на должность премьера он, по мнению аналитиков, будет стараться провести своего ставленника. Возможные кандидатуры уже обсуждаются в экспертной среде.

Последствия изменения конституции для Кыргызстана как государства однозначно оценить трудно. На Востоке не много примеров функционирования успешных парламентских демократий, а в мусульманском цивилизационном ареале их еще меньше.

Успешный опыт становления парламентской демократии, как правило, связан с наличием сложившихся политических институтов и достаточно развитой экономики. Кыргызстан ни тем, ни другим похвастать пока не может. А потому не исключено, что поправки, которые были внесены в конституцию, отнюдь не последние, и после смены властных элит основной закон придется в очередной раз пересматривать.

Александр Шустов, кандидат исторических наук

Приднестровье после выборов президента. Возвращение в Молдову возможно?

Приднестровье после выборов президента. Возвращение в Молдову возможно?

14.12.2016

14.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Приднестровье после выборов президента. Возвращение в Молдову возможно?

Приднестровье после выборов президента. Возвращение в Молдову возможно?

14.12.2016

14.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На президентских выборах действующий глава Приднестровья Евгений Шевчук потерпел поражение в первом туре, уступив Вадиму Красносельскому, которого поддержал крупнейший коммерческий холдинг «Шериф». Какие тенденции определили исход выборов и как они повлияют на будущее непризнанной республики? Есть ли вероятность реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы?

Завершились президентские выборы в Приднестровье. Как мы отмечали в прошлой статье, посвященной предвыборной кампании, одной из главных интриг этих выборов было то, пройдут ли они в один тур или же действующему президенту Евгению Шевчуку удастся навязать борьбу своему оппоненту Вадиму Красносельскому. Последний – спикер парламента ПМР – формально независимый кандидат, пользующийся поддержкой холдинга «Шериф».

По данным ЦИК ПМР, результат Красносельского – 62,3% избирателей (157 410 чел). Второе место по итогам голосования – у Шевчука. За него свои голоса отдали 27,38% избирателей (69 179 чел). Олег Хоржан набрал 3,17%, Владимир Григорьев – 0,67%, Ирина Василакий – 0,6%, Александр Дели – 0,55%. Против всех проголосовали 8593 приднестровца (более 3,5%).

«Блокадная республика»

В чем секрет успеха Красносельского и неудачи Шевчука и остальных кандидатов? Ситуация в ПМР накануне выборов никак не благоприятствовала Шевчуку. Помимо трудного внешнеполитического положения, ПМР сегодня испытывает экономические проблемы. С одной стороны, экономика и инфраструктура Приднестровья зависят от помощи России, а с другой – ее доля в торговом обороте ПМР, как свидетельствуют показатели экспорта и импорта, снижается.

Экспорт ПМР в страны Таможенного союза по итогам 2015 г. составил только немногим более 8%. Общий же товарооборот Приднестровья в прошлом году, по данным Государственного таможенного комитета республики, составил почти $1,75 млрд. Это на $600 млн, или на 26% меньше по сравнению с показателями 2014 г.

Сокращение оборота произошло главным образом из-за падения импорта более чем на 30%. Но по итогам года снизился и объем экспорта – на 14,6%, с $716 млн до $611 млн. В 2015 г. наблюдался серьезный спад промышленного производства.

С начала 2015 г. властями республики было принято решение об удержании 30% зарплат и пенсий. По оценкам представителей местной власти, это было вызвано блокадой со стороны Украины.

Кроме того, в условиях Приднестровья, в котором пенсионеры составляют значительную часть населения и наблюдается сильный отток молодежи, такое решение серьезно сказалось на электоральных позициях Шевчука и его партии «Возрождение».

Кроме того, много вопросов возникло к исполнительной власти и в отношении закрытого использования так называемого «газового счета», деньги с которого являются источником погашения дефицита республиканского бюджета и Пенсионного фонда. Наблюдалась и тенденция к уходу из Приднестровья крупного российского бизнеса.

«Шериф» берет реванш

Вторым важным внутриполитическим фактором стало острое противостояние между президентом Шевчуком и группой «Шериф», крупнейшим в Приднестровье холдингом частных компаний, который обеспечивает более 50% поступлений всего совокупного бюджета ПМР.

По итогам парламентской кампании в республике в конце прошлого года в высшем законодательном органе власти большинство получили оппоненты действующего президента – кандидаты от партии «Обновление». Таким образом, президентская партия «Возрождение» потерпела ощутимое поражение. Уже тогда это поставило под вопрос переизбрание Е. Шевчука на второй срок.

Кроме того, следует отметить, что эффективность Шевчука в отношениях с Россией тоже была отнюдь не такой очевидной. В Москве среди части политической элиты, связанной с ситуацией в ПМР, появились негативные ноты по отношению к нему. Тем более, что у конкурентов Шевчука всегда было стремление взять реванш за поражение на выборах 2011 г., когда Шевчук «в одни ворота» выиграл у кандидата от «Шерифа» Каминского.

«Кандидат Москвы?»

В этот раз кампания по выборам президента началась для Шевчука на невыгодных условиях. «Шериф» обеспечил себе контроль не только над Верховным Советом, но и существенное влияние в Центральной избирательной комиссии, а также в судах, что сказалось в ходе кампании.

Кроме того, медийный ресурс оказался явно не на стороне действующего президента. Канал ТСВ в течение всей кампании агитировал за В. Красносельского. Ему активно помогали политтехнологи из Москвы, в его поддержку выступали «доверенные лица» из России, агитаторы зачастую вели кампанию в шарфах «Единой России».

Хотя официально Москва и оставалась нейтральной по отношению к кандидатам, в ПМР руководителями кампании Красносельского было сделано все, и не без успеха, чтобы продемонстрировать, что поддержка оказывается именно Председателю Верховного Совета.

В значительной степени это соответствовало реальности, тем более, что Шевчук в период своего президентства успел испортить отношения не только с рядом влиятельных лиц, но и с рядом политиков пророссийской ориентации в Молдавии, политологов и экспертов в Москве. Он отличался порой резкими высказываниями и действиями в отношении представителей «старой гвардии» внутри Приднестровья, ставя на посты людей новых, часто молодых, без опыта управления.

Кампания Шевчука строилась на антиолигархических лозунгах. Всячески подчеркивалось, что победа спикера парламента приведет к созданию в ПМР «государства-корпорации». Конечно, отчасти эти призывы были услышаны. Треть населения при такой масштабной кампании, которую вел «Шериф» и московские специалисты – это довольно много. Но это не помогло Шевчуку склонить чашу весов в свою пользу.

В. Красносельский, напротив, с помощью громких обещаний вел кампанию эффективно и динамично. Обращает на себя внимание тот факт, что за несколько дней до голосования он дал интервью «Коммерсанту», а также очень часто упоминался в ряде московских СМИ.

За несколько дней до голосования по решению суда Тирасполя был снят с выборов лидер движения «Русский форпост» Г. Кузьмичев. Он уверенно выходил на третье место. Это увеличивало вероятность второго тура, в ходе которого голоса Кузьмичева в основном перешли бы Шевчуку.

После выборов

Очевидно, что общий вектор внешней политики Приднестровья после выборов сохранится. Ориентация на Россию в данном случае не просто линия элиты, но желание подавляющей части приднестровского общества.

Другой вопрос – как будет строиться переговорный формат с Молдовой, какие предложения последуют со стороны Кишинева и как на них отреагирует новое приднестровское руководство. Вариант реинтеграции непризнанной республики в Молдову остается на столе, и переговоры продолжатся.

Важна реакция Приднестровья на предложения избранного президента Молдовы И. Додона о встрече лидеров Молдовы и Приднестровья. При всех разногласиях эта встреча может стать шагом к возобновлению переговорного процесса.

Что касается внутренней ситуации, то принципиальный вопрос – удастся ли Красносельскому и стоящему за ним холдингу «Шериф» изменить, прежде всего, экономическую обстановку в непризнанной республике к лучшему. Если это сделать не удастся, то Красносельского может постигнуть участь Шевчука уже на следующих выборах.

Сейчас же многое будет зависеть от того, сможет ли новый президент и его команда не допустить внутренних расколов, сведения счетов и дальнейшего разделения общества. Важно предотвратить деградацию системы управления в условиях де-факто монополии на власть, которую сегодня приобрел победитель.

Александр Гущин, к.ист.н.,

заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Готовы ли армии стран СНГ к новой парадигме войны

Готовы ли армии стран СНГ к новой парадигме войны

13.12.2016

13.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Готовы ли армии стран СНГ к новой парадигме войны

Готовы ли армии стран СНГ к новой парадигме войны

13.12.2016

13.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

20 марта 1992 г. был подписан договор о создании Вооруженных Сил СНГ. Целью подписания договора было обеспечение безопасности участников и коллективное управление вооруженными силами СССР на переходный период. Договор подписали 11 стран, то есть почти все бывшие союзные республики за исключением Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Почему армия СНГ распалась не успев родиться, и как ОДКБ не повторить ее ошибки.

По сути дела, документ был необходим для спокойного разделения огромной Советской Армии между бывшими частями одной страны. И так случилось, что именно в марте 1992 г. начался длинный путь строительства коллективных вооруженных сил на постсоветском пространстве, так как было абсолютно неясно, как разделять монолитную систему Вооруженных Сил СССР между десятком стран.

В качестве временного решения была принята идея о разделении по географическому принципу, но не окончательном разделе: то есть части отходили к новым странам по расположению, а управлялись бы объединенным штабом ВС СНГ из Москвы. Но такая схема устроила не всех – и было принято решение о мучительном разделе армии.

Раздел наследства СССР

Спустя несколько месяцев после заключения договора о ВС СНГ был заключен Договор о коллективной безопасности (ДКБ) – но под этим документом подписались только Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Позднее присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь.

Одной из декларируемых целей ДКБ стала защита стран-участниц, а по сути дела – стремление получить возможность пресекать вооруженные конфликты в странах. В то время стремительно испортились отношения между Узбекистаном и Таджикистаном, в самом Таджикистане началась гражданская война. Разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха, война за независимость Абхазии и Южной Осетии, Приднестровский конфликт. Число горячих точек на пространстве бывшего Союза росло. И ДКБ был попыткой сохранить хоть какие-то связи между странами, на которые приходилась одна военная машина – пусть и стремительно раздробляемая.

Именно Договор о коллективной безопасности и стал основой для интеграционных процессов в военной сфере на постсоветском пространстве. В 2002 г. на его основе была создана международная структура – Организация ДКБ (ОДКБ).

Постепенно отмирала необходимость в вооруженных силах Содружества. В итоге от них осталась лишь объединенная система противовоздушной обороны – ПВО СНГ.

Дополнительные военно-политические связи возникли между Россией и Беларусью в связи с созданием Союзного государства. За бортом ОДКБ и ПВО СНГ осталась Украина, которая предпочла строить связи с Россией вне всех объединений.

Россия сохранила военное присутствие в новых странах – аренда военно-морской базы в Крыму, базы в Грузии, Армении, Азербайджане и Таджикистане. Существование этих баз создало целую систему двусторонних договоров.

Таким образом, на пространстве бывшего СССР возникла система дополняющих и местами дублирующих себя военно-политических связей, которая, как показало будущее, была обречена на постепенную деградацию. В целом эту систему можно сравнить со старой скалой на побережье, которую постоянно подтачивают морские волны, и в итоге выступающие части откалываются от монолитного камня.

Лебедь, рак и щука коллективной обороны

Впрочем, даже среди тех стран, которые подписали договор о коллективной безопасности, возникали постоянные споры и даже конфликты.

Например, первый президент Узбекистана Ислам Каримов сам выступал за создание единой армии ДКБ – каждая страна должна была предоставить некоторое количество войск для общей армии.

Но вскоре ухудшившиеся отношения между Узбекистаном и Таджикистаном поставили крест на участии Республики Узбекистан в организации. Сегодня Ташкент успел два раза войти в одну и ту же реку – два раза выйти и два раза вернуться в ряды участников ОДКБ. С 2012 г. Узбекистан вновь не участвует в работе организации.

Вторым проблемным элементом была Грузия из-за разногласий с Россией по статусу Абхазии и Южной Осетии. Третьим конфликтом внутри организации стал Карабах – из-за него уже много лет напряженные (временами и откровенно враждебные) отношения установились между Арменией и Азербайджаном.

Наличие трех внутренних конфликтов (один из которых «горячий») не могло способствовать укреплению организации и ее дальнейшему развитию. Поэтому и получалось как в знаменитой басне – разнонаправленные силы не позволяли общему делу сдвинуться с места.

Но в отличие от литературных лебедя, рака и щуки часть «проблемных» стран решила выйти из общего дела и покинула организацию. В 1999 г. из договора вышли Грузия, Азербайджан и Узбекистан. Особо чувствительной стала потеря Узбекистана, который обладает и стратегическим расположением, и сильнейшей армией в регионе. Впрочем, как писалось выше, Узбекистан успел вернуться и затем вновь выйти из организации.

25 мая 2001 г. на саммите в Ереване был сделан огромный шаг вперед – созданы коллективные силы быстрого реагирования (КСБР). Впрочем, весьма в скромном составе – 5 батальонов (по одному от каждой страны).

В 2009 году КСБР были реорганизованы – вместо них создали Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Их состав внушителен – одна воздушно-десантная дивизия (98-ая гвардейская ВДД из Иваново), две десантно-штурмовые бригады (российская и казахская), одна воздушно-десантная бригада (Беларусь) и 4 отдельных батальона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения).

Впрочем, за годы существования и КСБР, и КСОР принимали участие только в учениях. Ни в одном из возникавших кризисов подразделения коллективных сил не приняли участие – ни в Кыргызстане во время цветных революций, ни в Карабахе в 2016 г.

Две потенциальные «горячие точки» на пространстве ОДКБ – Таджикистан и Нагорный Карабах. Однако в Таджикистане и в Армении уже находятся подразделения российских вооруженных сил – 201-я военная база и 102-я база. И если личный состав 201-й базы обеспечивает сохранность таджикско-афганской границы, то база в Гюмри выполняет роль «фактора сдерживания» в карабахском конфликте. Дополнительным сдерживающим фактором станет и создание российско-армянской группировки войск в следующем году.

Оперативная реакция ОДКБ

ОДКБ обладает важнейшим интегрирующим потенциалом, создавая базу для совместного применения вооруженных сил стран.

К тому же, несмотря на общие учения стран СНГ, постоянные совместные тренировки сил КСОР позволили провести слаживание подразделений, которым в случае кризисной ситуации придется работать вместе. Подразделения в кратчайшие сроки должны прибыть в кризисную точку и «с ходу» вступить в бой. Времени на слаживание и кооперацию на месте у них просто не будет.

Сейчас идет и формирование тех органов управления, которые позволят заменить достаточно зыбкие и шаткие структуры, оставшиеся от единых вооруженных сил Содружества.

Главное, что создание КСОР позволило обойти самый спорный момент общей армии СНГ – вопрос подчинения и командования. Ни одна из стран Содружества не была готова допустить кого-либо другого до контроля над собственными вооруженными силами.

Наличие же КСОР в случае начала крупномасштабной контртеррористической операции или же, как в самых апокалиптичных сценариях, полномасштабной войны позволит оперативно реагировать на кризис, пока в верхах принимается решение о задействовании «полнокровных» подразделений вооруженных сил.

Именно поэтому и была сделана ставка на мобильные подразделения – воздушно-десантные и штурмовые бригады и отдельные батальоны. Сегодня сложилось вполне четкое разделение обязанностей внутри КСОР – трио России, Беларуси и Казахстана предоставляет самые большие и боеспособные подразделения в организации. Армения, Кыргызстан и Таджикистан предоставляют отдельные батальоны для решения локальных и вспомогательных задач основной группировки.

Новая парадигма войны

Спустя 25 лет с момента распада СССР и провозглашения СНГ оказалось, что у стран-участниц сформировалось отношение к Содружеству как к части пусть общей, но истории. Поэтому в небытие ушел проект объединенных вооруженных сил, от которых осталась только общая система ПВО.

ОДКБ тоже прошла путь от «больших ожиданий» до практического воплощения. Вместо единых сил наподобие НАТО созданы относительно небольшие мобильные силы по образцу объединенных подразделений стран Евросоюза.

Потребность в таких силах диктует изменившаяся парадигма ведения войны. Основным потенциальным противником Североатлантического Альянса были страны социалистического лагеря и СССР.

К моменту создания ОДКБ о полномасштабной войне между крупными военно-политическими блоками и крупными странами речи не шло. Основные игроки на международной арене обзавелись огромными ядерными арсеналами, которые ставят под сомнение открытый вооруженный конфликт.

Наибольший прогресс наметился в формате двустороннего военного сотрудничества – по линии Москва-Минск и Москва-Ереван.

При системе двусторонних военно-политических и военно-технических соглашений и наличии российских военных объектов за рубежом создана юридическая база для усиления этих объектов при помощи КСОР.

При этом ряд важных военных вопросов относительно унификации систем вооружения, стандартов подготовки, военной тактики и стратегии не прорабатывается. В чем смысл унифицировать оружейные стандарты, если все страны ОДКБ пользуются (пока что) советским и российским оружием?

Однако в будущем потребность в унификации и введении стандартов может возникнуть – вооружения устаревают, меняются стандарты боеприпасов. Пока страны ОДКБ (за исключением России) не вводили в строй принципиально новых образцов техники и вооружений. Только РФ сейчас проводит испытания новых систем вооружения – начиная от авиации (Т-50) и заканчивая бронетехникой («Курганцы» и «Арматы»).

Но что будет через 20-30 лет? Ресурс вертолетной, авиационной и сухопутной техники будет плавно подходить к концу. Отсутствие же стандартов вооружений может привести КСОР к тому, что подразделения стран используют боеприпасы разного калибра, разные горюче-смазочные материалы и даже различные стандарты связи. А это значит, что снабжение коалиции войск станет сущим адом для тыловиков и снизит боеспособность КСОР.

Поэтому вопросы унификации, стандартизации и учебных программ надо решать уже сегодня. Иначе и КСОР, и войска стран ОДКБ в целом со временем будут походить на армию Австро-Венгрии накануне Первой Мировой войны – с жутким разнобоем в вооружениях, форме, обучении. Это может повлечь за собой настоящую катастрофу в случае боевого применения.