В России запущен самый современный в мире ядерный энергоблок

В России запущен самый современный в мире ядерный энергоблок

09.08.2016

09.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

В России запущен самый современный в мире ядерный энергоблок

В России запущен самый современный в мире ядерный энергоблок

09.08.2016

09.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Самый современный на сегодня в мире энергоблок атомной станции поколения «три плюс», построенный на Нововоронежской АЭС, 5 августа включили в энергосистему России. Это важнейшее событие не только для Росатома, но и для всех его партнеров, уже выбравших подобный проект для своих атомных станций, – Турции (АЭС «Аккую»), Финляндии (АЭС «Ханхикиви-1») и конечно, Беларуси с атомной станцией в Островце.

СПРАВКА: Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС возведен по российскому проекту «АЭС-2006» с реакторной установкой ВВЭР-1200 электрической мощностью 1,2 ГВт. Он относится к атомным блокам поколения «три полюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующими самым современным, так называемым «постфукусимским» требованиям надежной эксплуатации. Помимо активных систем безопасности новый блок снабжен дополнительными системами пассивной безопасности, не требующими вмешательства персонала станции в случае возникновения аварийной ситуации, и не допускающими ее развития. В промышленную эксплуатацию энергоблок планируется принять в конце 2016 г. после выхода на 100% мощности и проведения приемо-сдаточных испытаний.

Ключевое событие выдачи в энергосеть первых киловатт-часов электроэнергии Нововоронежской АЭС-2 совпало с очередным информационным скандалом вокруг Белорусской АЭС, в ходе которого звучала критика выбранного Минском проекта атомной станции. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что поскольку строительство БелАЭС якобы сопровождается нарушением основополагающих международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики, то к АЭС не будет доверия. Между тем,

российским ядерным технологиям в Европе доверяют. Это не удивительно: в свое время Советский Союз построил в Болгарии, Венгрии, Чехии и Финляндии атомные станции, которые успешно работают и сегодня.

Уже в постсоветский период Чехия полностью отказалась от американского ядерного топлива и перешла на топливные сборки российского производства. В Финляндии по советскому проекту были возведены два энергоблока АЭС «Ловииза», сейчас это одна из самых лучших европейских (если не мировых) атомных станций по экономической эффективности и безопасности.

В Финляндии атомная генерация составляет около 25% в общем энергобалансе, это даже больше чем в России, где атомные станции вырабатывают около 17% электроэнергии. Известно, что финский атомный надзор STUK один из самых строгих в мире и обойти его жесткие требования не удается никому. Финская компания Fennovoima выбрала современный российский проект «АЭС-2006» для использования в новой атомной станции «Ханхикиви-1», по параметрам безопасности, а также по сочетанию цены-качества. Финны уверены, что проект будет утвержден их атомным надзором.

Энергоблок ВВЭР-1200 проекта «АЭС-2006» соответствует всем параметрам МАГАТЭ и EUR и включает в себя двойную защитную оболочку с расчетом на падение самолета; пассивные системы отвода тепла от активной зоны, защитной оболочки, плюс активные системы (4 канала); дожигатели водорода; ловушку расплава. Большего в плане безопасности нет ни в одном проекте в мире. Этот проект предполагает, что даже если все системы электропитания и водоснабжения станции выйдут из строя на длительный срок, она в автономном режиме будет способна остановить реакцию ядерного деления, отводить остаточное тепло и обеспечить необходимую безопасность.

Если бы подобная атомная станция стояла в марте 2011 г. на месте АЭС «Фукусима-1» и подверглась тем же природным катаклизмам, то выдержала бы даже такое экстремальное воздействие стихии.

Недавно стало известно, что финский STUK завершит оценку проекта строительства АЭС «Ханхикиви-1» к концу 2017 г. Вопрос о предоставлении лицензии на строительство АЭС на севере Финляндии финские власти планируют решить в начале 2018 г. Ввод атомной станции в эксплуатацию ожидается в 2024 г.

Если бы проект «АЭС-2006» вызывал у финских властей хоть какие-то малейшие сомнения в плане безопасности, Росатому давно указали бы на дверь.

Надо сказать, что российские атомщики вступили в гонку по сооружению блоков поколения «три плюс» позже, чем другие ее участники, в том числе французская Areva, которая раньше чем Росатом начала сооружать свои флагманские энергоблоки на Олкилуото в Финляндии и во французском Фламанвилле.

Отставание французов от графика в своем финском проекте уже превышает полтора года, в том числе потому, что STUK, традиционно консервативный и дотошный в плане безопасности, наблюдает за французским проектом со всей строгостью. В апреле 2015 г. надзорный орган по ядерной безопасности Франции (ASN) сообщил о том, что на строящемся третьем энергоблоке АЭС «Фламанвиль» во Франции обнаружены отклонения в химическом составе стали корпуса экспериментального европейского атомного реактора третьего поколения EPR. Это реактор – прямой конкурент «АЭС-2006». На некоторых участках крышки и днища корпуса реактора EPR специалисты выявили повышенное содержание углерода в стали, что потенциально создает риски для надежной и безопасной работы реактора.

Пока конкуренты Росатома решают свои технологические, экономические и управленческие проблемы, российская атомная госкорпорация выполнила обещание построить и включить в работу самый современный в мире коммерческий ядерный энергоблок. После пуска Нововоронежской АЭС-2 будущее Белорусской АЭС очевидно – станция станет не только одной из самых современных и безопасных в мире, но и эффективной в коммерческом плане. И тогда может произойти то, чего так боятся прибалтийские критики проекта – электроэнергия БелАЭС будет востребована в Европе.

Андрей Ретингер, журналист-международник

Сергей Маркедонов: карабахский конфликт не повлияет на евразийскую интеграцию

Сергей Маркедонов: карабахский конфликт не повлияет на евразийскую интеграцию

09.08.2016

09.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Сергей Маркедонов: карабахский конфликт не повлияет на евразийскую интеграцию

Сергей Маркедонов: карабахский конфликт не повлияет на евразийскую интеграцию

09.08.2016

09.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

О недавних событиях в Армении и влиянии армяно-азербайджанского противостояния на Евразийский союз рассказал доцент РГГУ и эксперт РСМД Сергей Маркедонов. Зачем Россия продолжает кооперацию с Азербайджаном, и почему карабахский конфликт - не главная угроза евразийской интеграции Армении?

- Недавно в Ереване завершилась многодневная драма с захватом заложников вооружёнными сторонниками оппозиции. Какие выводы можно сделать из случившегося противостояния?

- Надо понимать, что произошедшая ситуация возникла не внезапно. Со временем накапливался политический и социальный протест. Выражался он по-разному. Можно вспомнить прошлогодние акции, известные как «Электромайдан» – протесты против повышения тарифов на электроэнергию. Можно также вспомнить массовые выступления в 2014 г. при корректировках пенсионной реформы. Манифестанты тогда критиковали накопительную систему пенсий.

Вообще, общественная активность для Армении – дело привычное. Практически каждая избирательная кампания сопровождается особой интерпретацией итогов выборов на улицах. Неоднократно это приводило к эксцессам.

Случались и выступления по мелким поводам, не слишком раскрученные, оттого не попадавшие в прессу. В этом плане кризис с заложниками не является чем-то принципиально новым и неожиданным. Почему он произошел сейчас? На то есть две основные причины. Первая – апрельская эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, показавшая большие организационные проблемы в военной сфере Армении. Поскольку Карабах – вневременной вопрос национальной важности, он подтолкнул людей к постановке острых вопросов, в частности – об ответственности власти. Вторая причина – конституционная реформа.

В следующем году Армения вступает в избирательный цикл. Пойдут парламентские выборы, страна трансформируется из президентской в парламентскую республику.

Для многих не секрет, что на этом фоне проявляется желание действующего президента Сержа Саргсяна сохранить свое пребывание у власти, в том числе, воспользовавшись конституционной реформой. Совокупность данных факторов вызвала всплеск протестных действий. Сейчас кризис завершился, что не означает конца протестов. Несмотря на то, что инцидент в целом исчерпан, протестные настроения остались.

Все будет зависеть от дальнейших действий властей. Власти пока заявили о формировании коалиционного правительства национального согласия. Посмотрим, что будет представлять из себя правительство, кто в него войдет и какой будет реакция оппозиции. Оппозиционные партии, представленные в парламенте, не так влиятельны. Получается, что протест есть, но отсутствуют яркие лидеры, способные его возглавить. Отсюда вытекает определённый спрос на радикализм.

- Армянские эксперты утверждают, что позиция России по карабахскому конфликту косвенно подрывает имидж ЕАЭС и вредит евразийской интеграции в Армении. России высказываются упрёки, что она недостаточно поддержала своего союзника. Это соответствует действительности?

- Как известно, дьявол кроется в деталях. Недовольство Россией не столько связано с евразийской интеграцией как таковой, сколько с другими причинами. Дело не в том, что Россия осуществляет некую кооперацию с Азербайджаном. К этому в Армении более-менее привыкли, несмотря на определённую ревность и неприятие данного факта. Сотрудничество осуществляется по понятным причинам.

Азербайджан – сосед России, притом по важному дагестанскому участку, и страна Каспийского региона – как от нее уйти? Это невозможно.

Вызывает критику именно российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество. Россия поставляла оружие Азербайджану, и использование этого вооружения в апрельской войне, конечно, вызывает резкий протест в армянском обществе.

Россия также воспринимается негативно оппозицией, потому что, как говорят ее представители, Москва всецело поддерживает действующую власть и не работает с другими частями политического спектра.

Что касается евразийской интеграции, рядовые армяне о ней мало задумываются и мало знают, что она собой представляет. Здесь есть промашки и со стороны Евразийской экономической комиссии, и со стороны России. Преимущества интеграции, ее перспективы в СМИ не подаются армянским обывателям в сжатом и разжёванном виде. То, что мы слышим о евразийской интеграции – условно говоря, дипломатия тостов «за дружбу, мир и все хорошее», либо сложные, наукообразные рассуждения. Потом идет речь о проблемах и возможных эффектах.

Серьезной и доходчивой работы в информационном пространстве, как делают ЕС и НАТО, к сожалению, нет. Нет продвижения демонстративных моментов, успешных бизнес-историй и тому подобного. Евразийская идея рассматривается именно как идея.

Практических и прагматических вещей, ориентированных на молодёжь, на будущее, а не на прошлое, не делается.

Акцент российской «мягкой силы» в Армении обращён к прошлому. Вспоминается Великая Отечественная война, советский период. Это важно. Но это не очень греет новое постсоветское поколение армян. Давайте не забывать, что на арену сейчас выходит первое поколение, родившееся после распада СССР.

Родившимся в 1990-1991 гг. сейчас по 25-26 лет. Еще 5-10 лет, и эти люди станут оппозицией или войдут во власть, возглавят бизнес. С этим поколением работают недостаточно.

Я неоднократно бывал в Армении, общался с людьми. К сожалению, вижу, что молодёжный компонент и евразийская прагматика не очень хорошо представлена. В то время, как американцы предлагают различные возможности - например, IT-технологии и другие элементы, обращённые в будущее и интересные молодёжи. При этом понятно, что

ни США, ни Евросоюз не обеспечат Армении гарантии безопасности, которые обеспечивает Россия.

- Чьей вины больше в получившимся информационном отставании? Россия мало пиарит евразийскую интеграцию или армянские власти не дорабатывают на этом фронте?

- В данной ситуации не может быть эксклюзивной ответственности. Виноваты многие. Виновата оппозиция, что не может предложить ярких лидеров и конструктивные программы, зато позволяет себе много популизма. Отсюда любая ситуация скатывает в крайности – либо власть с ее застойным сценарием, либо радикалы.

Виновата и власть, которая не пытается привлекать в свой состав новых персонажей и ориентирована больше на удержание существующего положения дел. Присутствует и ответственность России, которая нерационально использует «мягкую силу», работает не со всем спектром Армении, а только с властью.

Власть ведь может завтра уйти, на смену придут новые люди. Мы же должны с ними тоже общаться. Если мы хотим сохранить свое влияние, мы должны понимать, что надо этим заниматься. Западные партнеры – не альтруисты – они работают на вытеснение России из информационного пространства и гражданского общества. Ответственность здесь солидарная. Просто надо извлекать из нее правильные уроки и корректировать внешнюю политику.

- Из Армении поступают жалобы на работу российских госкомпаний-монополистов на армянском рынке, таких как «Газпром» и «Интер РАО», и на их «дочек». Считается, что это тоже оставляет след на евразийском проекте. Может ли Россия повлиять на ситуацию?

- Должна повлиять. Ясно, что бизнес имеет автономию от государства, но если его действия бросают тень на политику государства – надо заняться этим вопросом. С другой стороны,

если смотреть на «Электромайдан» 2015 г., то там было гораздо меньше критического запала в отношении России как таковой. В выступлениях июля 2016 г. мы подобный элемент видим, в том числе, из-за азербайджанской тематики.

Но в прошлом году критиковался менеджмент компаний в духе «Россия, разберись, прими меры». И было понимание, что вряд ли кто-нибудь другой придет и займёт её место, будет вместо неё участвовать в экономических процессах Армении. Но уроки из той истории всё равно надо извлечь.

Говоря об ответственности госкорпораций, надо отметить, что хоть Россия может отправлять в Армению недостаточно качественных менеджеров и недостаточно контролировать их деятельность, но и власть в Армении на то и власть, чтобы активнее ставить вопросы перед российским руководством, доносить до Кремля имеющуюся в армянском обществе критику. Это её обязанность. Каналы общения есть. Функционируют межпарламентские и межправительственные контакты. Надо их использовать. Когда всё сваливают на компании и говорят, что государство не вмешивается в ситуацию – это лукавство.

- Существует риск, что развитие ЕАЭС станет заложником армяно-азербайджанских противоречий?

- Не думаю, что армяно-азербайджанские противоречия будут как-то влиять на ЕАЭС. Азербайджан не член ЕАЭС и вряд ли вступит в ЕАЭС. Поэтому я бы не переоценивал влияние конфликта на функционирование организации.

Прежде всего, в экономическом плане Баку связан с западными проектами – нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы TAP и TANAP и другие. Экономические и промышленные связи между Россией и Азербайджаном практически исчезли, особенно в 90-е гг. из-за ситуации на Северном Кавказе. Осталось немногое. Более того, Азербайджан склонен выстраивать отношения в двустороннем формате, а не в интеграционных проектах. Это касается и Евросоюза: в отличие от Грузии, Азербайджан не пошёл по пути подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому отношения с Баку будут развиваться именно по двустороннему вектору. Евразийская интеграция имеет собственную повестку дня.

Беседовал Александр Шамшиев

НАТО готово разморозить сотрудничество с Россией в Афганистане?

НАТО готово разморозить сотрудничество с Россией в Афганистане?

08.08.2016

08.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

НАТО готово разморозить сотрудничество с Россией в Афганистане?

НАТО готово разморозить сотрудничество с Россией в Афганистане?

08.08.2016

08.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В конце июля 2016 г. состоялся визит советника президента Афганистана по безопасности Мохаммада Ханиф Атмара в Москву. Ключевым мероприятием стали переговоры о поставках вертолетов Ми-35. В силу отсутствия у Афганистана необходимых ресурсов сделку могут профинансировать США и НАТО.

Ключевым мероприятием в рамках визита стали переговоры с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. В переговорах с обеих сторон участие приняли представители министерств и ведомств как силового, так и экономического блока. По имеющейся информации, наиболее актуальный вопрос заключался в продаже афганской стороне ударных вертолетов Ми-35. Об этом афганский представитель высказался абсолютно ясно: «у нас сейчас нет финансовых ресурсов для их покупки». В настоящее время стороны обсуждают возможные варианты реализации данного направления военно-технического сотрудничества.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России З. Кабулов предельно откровенен: для закупки российских вооружений Афганистану нужны деньги, которых в настоящее время не хватает. Один из рассматриваемых вариантов - финансовая помощь со стороны НАТО и США.

Он же сообщил и о поступлении «определенных сигналов» о готовности НАТО к разморозке сотрудничества с Россией по Афганистану.

Вероятно, именно с поставками вертолетов могут быть связаны и надежды Афганистана на восстановление сотрудничества России и НАТО, тем более в условиях эффективной реализации предыдущего подобного проекта на поставку вертолетов Ми-17 за средства США, контракт по которым был отдельно выведен из-под действия антироссийских санкций в конце 2015 г.

Сотрудничество России и НАТО в этой области включает в себя в том числе так называемое Промежуточное решение по стратегическим авиационным перевозкам (SALIS). В рамках этой программы услуги НАТО оказывала компания Ruslan SALIS GmbH, фактически являющаяся «зонтичной структурой» для альянса российской авиакомпании «Волга-Днепр» и украинского ГП «Антонов». Следует подчеркнуть, что в настоящее время эта программа переживает не лучшие времена в связи с противоречиями между Россией и Украиной, однако существуют реальные перспективы их преодоления. До конца августа 2016 г. возможно формирование предложений по схеме «Решение на два договора» (Two-Treaty-Solution), в рамках которого будут подписаны отдельные соглашения с российской и украинской стороной.

Если будет найдено решение, система безопасности в Евразии будет несколько усилена: фактически, появится прецедент компромисса между ключевыми участниками одного из наиболее острых конфликтов современности на территории Украины и в Восточной Европе в целом.

Необходимость этого решения тем более высока в связи с отменой вывода американского контингента в Афганистане в ближайшие годы. Объявлено, что 8 400 американских военнослужащих останутся в стране для борьбы с терроризмом и поддержки правительственных сил.

Нельзя не отметить и объявление американской компании AM General о заключении контракта на производство 1673 военных автомобилей Humvee различных модификаций для Афганистана, стоимостью $356 млн. Оплата контракта будет вестись из американского бюджета, в рамках которого предусмотрено полное финансирование афганских сил безопасности до 2020 г. по линии Пентагона.

В Москве афганские коллеги отдельно встретились с руководством МВД России. Участники переговоров подчеркнули необходимость усиления совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, доходы от которого используются в том числе для финансирования международных террористических организаций.

Кроме того, в пресс-релизе МВД России приведена любопытная «кадровая» информация: информационный обмен предполагается осуществлять через сотрудников МВД России, работающих непосредственно в Кабуле. В 2016 г. 183 представителя Афганистана пройдут обучение на базе ВИПК МВД России, всего же за десять лет более тысячи специалистов из этой страны повысили свою квалификацию в ведомственных учебных заведениях. Горизонтальные связи, непосредственное взаимодействие оперативников, в том числе «на местах», очень полезны для совместной работы.

Важным итогом встречи стала договоренность о работе над единым механизмом действий в борьбе с современными вызовами и угрозами. Планируется использовать потенциал таких организаций, как ООН, ОДКБ и ШОС.

В этом направлении возможны следующие мероприятия:

1. Зафиксировать перечень вызовов и угроз, к которым можно отнести международный терроризм, нестабильность политических режимов, незаконный оборот наркотиков, а также финансирование субъектов такой деятельности;

2. Определить уровни, на которых ведется борьба с конкретными вызовами и угрозами – так, борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма входит в сферу ответственности МВФ и Всемирного банка, а для повышения эффективности борьбы непосредственно с террористами «в поле» могут быть полезными совместные учения КСОР ОДКБ и афганских сил безопасности;

3. Сформировать и утвердить (возможно, на уровне соответствующих наднациональных структур) межведомственные и международные регламенты взаимодействия, в которых мог бы содержаться конкретный алгоритм действий в случае выявления той или иной угрозы любой из заинтересованных сторон.

Кроме того, еще в середине июня 2016 г. в ходе визита в Москву заместителя министра иностранных дел Афганистана Х.Х. Карзая были достигнуты договорённости по обмену разведданными между российскими и афганскими службами.

Содействие военно-техническому оснащению сил безопасности Афганистана, совместная борьба с терроризмом и наркотрафиком в этом государстве стали задачами общемировой важности, в рамках которых возможно сотрудничество сторон, сохраняющих острые противоречия в других регионах.

Пока террористическая угроза будет сдерживаться афганскими силами безопасности при участии американских военнослужащих, в бой с новой «черной смертью» не придется вступать КСОР ОДКБ.

Военно-техническая и иная поддержка официальных властей Афганистана позволяет сохранять относительный мир и спокойствие в странах Средней Азии, которая представляет собой первоочередную цель «афганского крыла» ИГ (организация запрещена в России и Беларуси). М.Х. Атмар в ходе своего визита подтвердил готовность вносить вклад в глобальную борьбу с терроризмом в рамках регионального сообщества стран. Теперь слово за партнерами из НАТО.

Дмитрий Стефанович, независимый эксперт

Позиция России по Карабаху угрожает евразийской интеграции - армянский эксперт

Позиция России по Карабаху угрожает евразийской интеграции - армянский эксперт

08.08.2016

08.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Позиция России по Карабаху угрожает евразийской интеграции - армянский эксперт

Позиция России по Карабаху угрожает евразийской интеграции - армянский эксперт

08.08.2016

08.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Армянский политический обозреватель Айк Халатян рассказал «Евразия.Эксперт» о том, как карабахский конфликт и российские госкомпании влияют на образ евразийской интеграции в Армении.

- В Армении сохраняется сложная социально-экономическую ситуация. Как на этом фоне выглядит дискурс о евразийских процессах? Как СМИ освещают евразийскую интеграцию?

- Россия очень слабо представлена на информационном поле Армении. Если сторонний человек будет следить за информационной картиной в Армении, возникнет парадокс:

общество по большей части пока пророссийское, но по СМИ и соцсетям складывается впечатление, что Армения – антироссийская страна. Естественно, учитывая доминирование прозападных СМИ в инфополе, они всячески дискредитируют процесс евразийской интеграции.

Но надо понимать, что есть обоснованная и необоснованная критика. Необоснованная критика заключается в том, что якобы членство в ЕАЭС не дало Армении никаких экономических выгод. При этом, забывают упомянуть, что связано это во многом с экономическими проблемами в самой России. Армянская экономика тесно связана с российской. Негативные явления в российской экономике в любом случае сказались бы на Армении, независимо от того, была бы Армения членом ЕАЭС или нет.

Но есть и субъективные моменты, в которых, на мой взгляд, виновата российская сторона. Например, цена на газ. В Армении один из основных доводов в пользу ЕАЭС, который подогревался и российской стороной, и армянскими властями, и в особенности экспертным сообществом, был в том, что в случае вступления Армении в Союз, цена на газ снизится. Что получилось в итоге? Россия как государство резко снижает цену на газ для Армении, однако всю маржу от снижения цены получает российский «Газпром», который продает своей 100%-й «дочке» газ намного дешевле, а тарифы для населения не меняются. Недавно только они поменялись, и то на смехотворную сумму.

Второй момент, на который часто указывают критики – армянские власти, включая президента Саргсяна, обосновывали необходимость вступления в ЕАЭС тем, что это было нужно и для обеспечения безопасности Армении, ее усиления. Апрельская война стала сильным ударом по позиции и имиджу России в армянском обществе. Невнятная позиция России в конфликте – отказ от какой-либо поддержки своего союзника Армении – привела к тому, что этот довод сейчас оборачивается против Москвы.

Критики говорят – вы утверждали, что вступление в ЕАЭС укрепит армянскую безопасность и союзные отношения с РФ, но по факту оно ничего не дало, если не констатировать обратное – уровень союзных отношений ухудшился. Это крайне сильный аргумент противников евразийской интеграции в Армении.

То есть, кроме объективных проблем – состояния российской экономики, тарифов на газ и электричество, которые все-таки не снизились – общество разочаровано, что некоторые ожидания от России не оправдались.

- Тем более, в информационном пространстве муссируются поставки российского оружия Азербайджану...

- Апрельская война мощно отразилась на внешней политике Армении и еще больше – на внутренней. Общество всегда выражало недовольство фактом продажи оружия Азербайджану. Власти старались эту тему особо не затрагивать. Хотя последний год под давлением общественности они вынуждены поднимать этот вопрос в переговорах с российской стороной.

Российская сторона каждый раз подчеркивала, что армянам нечего беспокоиться, все в порядке, россияне контролируют ситуацию. Когда Азербайджан покупает оружие для войны против Армении и прямо об этом заявляет на уровне президента, и союзник Армении продает это оружие Баку, разумеется, армяне возмущаются. Когда апрельская война случилась, в Армении все поняли что, во-первых, угроза войны реальна, во-вторых, Россия не контролирует Азербайджан.

- Хотите сказать, попытка РФ дистанцироваться от конфликта и играть роль нейтрального медиатора подрывает образ евразийской интеграции в Армении?

- Любой кризис в российско-армянских отношениях так или иначе будет сказываться на евразийской интеграции. Вся евразийская интеграция в Армении рассматривается через призму отношений с Россией. Это необходимо понимать.

Когда в апреле союзник Азербайджана Турция четко обозначила свою позицию, а союзник Армении Россия пытается применить равноудаленный подход к конфликту, в армянском обществе закономерно возникает вопрос – зачем тогда нужен такой союзник? К тому же, апрельской эскалации предшествовали обострения на армяно-азербайджанской границе, уже не в Карабахе. И опять же – реакция России отсутствовала.

Этот контекст накладывается на восприятие евразийских процессов. Если раньше армянские власти пытались как-то эти моменты загладить и не педалировать, то теперь так делать уже невозможно. В обществе мощный запрос на получение ответов, в том числе от Москвы.

- На повестке дня России стоят вещи глобального порядка, такие как сопряжение ЕАЭС с Экономическим поясом «Шелковый путь». Для Армении этот срез евразийской интеграции актуален?

- Это очень сложная тема. К сожалению, в Армении очень сложная ситуация с коммуникациями. Границы открыты только с Грузией и Ираном.

Первоочередным интересом для Армении являются отношения с Ираном, зона свободной торговли с Тегераном, совместные инфраструктурные проекты. Если интеграционные проекты ЕАЭС будут включать Иран, это будет в интересах Армении.

Один из таких проектов – железная дорога Армения-Иран. Она очень дорогая. Многие подчеркивают, что экономически она может быть и не так выгодна, но имеет важное политическое значение.

Когда у России начались финансовые проблемы, ЮКЖД вдруг начала проявлять определенную заинтересованность в проекте, хотя все понимают, что у России сейчас нет денег на такой крупный инфраструктурный проект.

Аналогично с сопряжением ЕАЭС и ЭПШП – что мы видим? Помните проект транспортировки грузов из Китая в Европу через Азербайджан, Грузию и Украину, в котором Казахстан начал активно участвовать? В Армении немного настороженное отношение к ЕАЭС, потому что армяне видят, что некоторые члены ЕАЭС заняты лоббированием интересов других стран, а не собственно членов ЕАЭС.

Кстати, должен отметить, что очень сильное недовольство в Армении вызвал Казахстан своей позицией после апрельской войны. 8 апреля в Ереване должен был пройти Саммит глав правительств ЕАЭС. По инициативе казахстанской стороны он был перенесен в Москву на 13 апреля якобы для того, чтобы заседание не было воспринято как поддержка Армении. Хотя ЕАЭС с политикой никак не связан – с политикой связан должен быть ОДКБ. В итоге это очередной козырь в руки противников евразийской организации.

Никто не объясняет народу, что в реальности дает ЕАЭС. Что он дает плохого – прозападные СМИ очень хорошо объясняют. Единственное, что люди на себе почувствовали – облегчилось пребывание в России. Единственный плюс, который народ понял.

- На Ваш взгляд, какие шаги Россия может предпринять, чтобы улучшить имидж ЕАЭС в глазах армян?

- Из сугубо практических действий – прежде всего, обратить внимание на тарифы на газ. Объясню в цифрах для наглядности. Армения покупала российский газ по 180 долларов за тысячу кубометров. Затем Россия подняла цену до 270 долларов. «Газпром» в свою очередь через дочернее предприятие в Армении поднял тариф для потребителей до 370-380 долларов.

Армения заявила о намерении вступить в Таможенный союз. Россия в ответ сняла 30%-ю экспортную пошлину. Цена стала 189 долларов на границе, то есть почти опустилась на исходный уровень, но тариф остался на уровне 380 долларов. Россия в дальнейшем снизила цену до 165 долларов, потом – до 150. И только в последнем случае тариф на газ был снижен на несколько процентов. Россия пытается помочь Армении снижением цены на газ, но усилия правительства РФ приводят к тому, что весь эффект идет в карман «Газпрома».

Вообще многие компании-монополисты в Армении принадлежат российскому капиталу, причем капиталу, так или иначе контролируемому государством. Например, «Электросети Армении», которые раньше принадлежали «Интер РАО», где контрольный пакет находится в руках государства. Как и «Газпром», через свою армянскую «дочку» «Интер РАО» вел ужасную тарифную политику.

Для сравнения, водоснабжением Еревана и Армении через «дочку» «Ереван Джур» занимается французская компания Veolia, и она умудряется снижать как свои расходы, так и тарифы для населения. Даже несмотря на существенный рост тарифов на электричество, которые влияют и на их тариф.

Поэтому я бы советовал России более пристально следить за работой российских компаний, особенно с государственным капиталом. Это действует на имидж России.

Второе – стоит начать более активно и эффективно работать в армянском информационном поле. Пока Россия не имеет возможности хоть как-то доносить до армян свою позицию по тем или иным вопросам.

Беседовал Александр Шамшиев

Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Закавказье и Центральная Азия традиционно являются местом компактного проживания мусульман на евразийском пространстве. Исламовед Владимир Высоцкий анализирует влияние запрещенной организации ИГИЛ в этих регионах. Возникновение группировки не могло остаться незамеченным для тех групп мусульманского населения, социальное положение которых после распада СССР оказалось на низком уровне.

Грузия

Исторически салафизм в Грузии не успел развиться в значительную силу. В свое время ислам на этой территории насаждали османская Турция и шиитский Иран. В Османской империи течение салафитов существовало только на территории Аравийского полуострова и считалось еретической сектой. Поэтому широкого проникновения салафитских идей на территорию современной Грузии, входившей в состав Османской империи, не происходило.

Сегодня ислам в Грузии представлен грузинами-мусульманами, живущими в Аджарии и в южных районах страны, а также азербайджанцами и чеченцами-кистинцами. Общая численность мусульман, по неофициальным оценкам, составляет до 400 тыс. человек (около 10% населения страны).

Самая многочисленная часть мусульманского населения страны – это азербайджанцы. Начиная с 1990-х гг. под влиянием Турции многие из них перешли из традиционного для мусульман Азербайджана шиизма в суннизм.

Мусульмане Аджарии в силу исторических причин находятся под турецким религиозным и идеологическим влиянием, поскольку в этот регион Грузии ислам также проникал из Османской империи. Если в Турции значительно увеличится число приверженцев радикальной идеологии, то же самое вскоре произойдет и в Аджарии.

Самый специфический из рассматриваемых регионов – это Панкисское ущелье, несмотря на то, что там проживают всего несколько тысяч человек. Этот регион отличается от других областей Грузии с мусульманским населением тем, что ущелье имеет тесные связи с Чечней и соприкасается с идеологией салафитов, проживающих там. С 1990-х гг. на Северном Кавказе, в том числе и в Панкисском ущелье, можно наблюдать мощное проникновение идеологии салафитов, пришедшей из арабских стран.

Центральная власть Грузии слабо контролирует Панкисское ущелье последние 20 лет. Поэтому салафизм имел возможность почти беспрепятственно развиваться, что делает этот регион самым взрывоопасным в Грузии.

На первый взгляд, количество боевиков ИГ с грузинским гражданством выглядит не очень значительным (около 100 человек по данным министра внутренних дел Грузии). Однако и тактика салафитов состоит не в том, чтобы сразу использовать людей без опыта в вооруженных столкновениях. Ставка делается на постепенное наращивание численности своих сторонников, приобретение опыта военных действий без привлечения излишнего внимания центральных властей. Салафитские активисты в Панкисском ущелье выступают с мягкой риторикой, объявляют о своей лояльности властям и отрицают намерения ввести законы шариата.

Власти Грузии предпринимают попытки ограничить проникновение боевиков на Ближний Восток со своей территории на законодательном уровне. Ужесточена ответственность за участие в незаконных вооруженных формированиях, а также за вербовку лиц с целью вступления в террористические организации, призывы к терроризму или его публичная поддержка. Подобные действия со стороны властей вызывают недовольство местных салафитов.

При этом в силовых и государственных структурах Грузии присутствуют отдельные чиновники, способствующие деятельности исламских радикалов, поскольку за этим стоят интересы мировых игроков, в том числе отдельных групп в государствах Запада и странах Ближнего Востока. Боевики, которые уже уехали из Грузии на Ближний Восток, в будущем могут быть использованы для дестабилизации ситуации на Северном Кавказе, а также в Азербайджане.

Азербайджан

Предупреждения об опасности для Азербайджана со стороны ИГ поступают из различных источников. Об этом заявлял вице-президент Афганистана генерал Абдул Рашид Дустум: «ИГ – враг всего мира. В планы ИГ входят также Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан и Кавказ. Здесь они хотят совершить то же, что и в Сирии и Ираке». О такой опасности сообщало и частное разведывательное агентство Stratfor (США). По информации агентства, среди азербайджанских мусульман есть приверженцы радикальных религиозных групп.

В начале января 2015 г. Абд аль-Вахид Худаяр Ахмад, который в «Исламском государстве» (запрещенная организация) выполняет функции «министра внутренних дел», призвал азербайджанцев восстать против режима Алиева, назвав его прозападным.

Радикал указал на наличие у Азербайджана огромных нефтяных месторождений, подчеркнув: «мы должны освободить Баку, одну из самых драгоценных исламских стран».

Оценки количества салафитов в Азербайджане сильно варьируются: от 40 до 70 тыс. В то же время некоторые источники утверждают, что только в Баку салафитов не менее 15 тыс. человек. Этого более чем достаточно, чтобы устроить неприятности центральной власти.

Нет точных данных и о том, сколько граждан Азербайджана воюют в рядах ИГ. Различные источники называют цифры от 300 до 1500 человек.

Салафизм пришел в Азербайджан сразу после провозглашения независимости, но своего расцвета достиг после прихода к власти Гейдара Алиева, который сблизился с богатыми монархиями Персидского залива, чтобы получить их поддержку по карабахскому конфликту. Такое сближение привело к быстрому распространению салафитского влияния в Азербайджане.

Анонсированная лидерами «Исламского государства» дестабилизация Азербайджана вызвала там серьезную тревогу, особенно на фоне имеющихся в стране симпатий к джихадистам.

Большая часть азербайджанцев являются шиитами, но эта принадлежность крайне условна. Сравнительно невысокая религиозность азербайджанского общества, наблюдавшаяся в советский период, сегодня практически полностью сведена на нет. В результате часть азербайджанской молодежи, имеющая лишь поверхностные знания ислама, под влиянием иностранных арабских проповедников переходит в ваххабизм.

Усугубляет ситуацию сильное расслоение азербайджанского общества, вызванное неравномерным распределением доходов от продажи углеводородов. В связи с этим проект «истинно мусульманского государства, построенного на принципах всеобщего равенства и справедливости», становится особенно выигрышным.

К настоящему времени в Азербайджане созданы крупные салафитские ячейки в пригородах Баку, а также и на севере страны, где проживают представители национальных меньшинств, недовольных президентством Ильхама Алиева и невниманием к их проблемам.

Вместе с тем, без достижения реального перелома в боевых действиях в Ираке и Сирии перенос военных действий ИГ в Азербайджан крайне маловероятнен. Однако попытки дестабилизировать ситуацию изнутри при помощи уже имеющихся сторонников внутри страны вполне возможны.

Центральная Азия

В начале 2015 г. руководство «Исламского государства» анонсировало перенос боевых действий в страны Центральной Азии. Эта угроза представляется серьезной из-за массового отъезда из России мигрантов, способных стать социальной базой для антиправительственных выступлений в регионе. Для организации протестов может быть достаточно нескольких небольших, но подготовленных ячеек радикалов.

В государствах Средней Азии действует множество радикально-исламистских группировок, члены которых не только пополняют ряды ИГ, но и способны поддержать его изнутри своих государств.

Стоит отметить тот факт, что к настоящему времени в странах Аравийского полуострова могут находиться до 800 тысяч граждан Узбекистана и порядка 600 тысяч выходцев из Таджикистана в качестве трудовых мигрантов. Определенный процент таких трудовых мигрантов становится восприимчив к религиозному радикализму. Причем, если говорить о центральноазиатских мигрантах в России, то представители ИГ пытаются вербовать их прямо на стройках, где те работают, или после пятничной молитвы возле мечетей, обещая им хорошую жизнь в Сирии и предлагая немалые деньги на переезд и обустройство.

Важным фактором также является ухудшение социально-экономического положения в странах Центральной Азии. Подобная ситуация накладывается на недостаточный авторитет властей этих государств среди масс населения, недовольство коррупцией.

В этих условиях страны региона рискуют получить критическую массу недовольных, которая, по мере исчерпания привезенных из России накоплений (они до недавнего времени в ряде государств региона, например, Таджикистане, служили главным источником доходов населения), способна перейти к насильственным действиям.

Фактором уязвимости для центральноазиатских государств служит то, что в регионе уже действуют сравнительно крупные и боеспособные отряды радикальной исламской оппозиции. Особенно сильны они в Таджикистане, где существуют с 1990-х гг.

Недооцененной может оказаться и угроза со стороны «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ), лидер которого объявил о присоединении к ИГ. Именно его организация стремится держать под своим влиянием этнических узбеков, сражающихся в составе сил Абу Бакра аль-Багдади в Сирии и Ираке.

Угрозы со стороны ИГ актуальны и для относительно благополучных по региональным меркам Казахстана с Туркменистаном.

В последние годы на казахстанской территории заметно усилилась активность ваххабитских ячеек, в результате чего местным силовым структурам неоднократно приходилось проводить масштабные спецоперации в различных регионах страны.

В случае дестабилизации всего региона в целом не сможет физически остаться в стороне от подобных процессов и Туркменистан. Также следует учесть уязвимую границу страны с Афганистаном.

Количество граждан, примкнувших к ИГ в каждой отдельно взятой центральноазиатской стране не велико, но в сумме оно составляет около 2-3 тысяч, что уже является достаточно серьезным числом.

Основные маршруты, ведущие из Средней Азии в «Исламское государство» пролегают, как правило, через Турцию, с которой, например, у Кыргызстана действует безвизовый режим. Многочисленные примеры свидетельствуют о механизмах вербовки через социальные сети и о необходимости более пристального внимания к данной проблеме.

Владимир Высоцкий, эксперт по международным отношениям, исламовед (Минск, Беларусь)

Что ждет союз Беларуси и России?

Что ждет союз Беларуси и России?

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что ждет союз Беларуси и России?

Что ждет союз Беларуси и России?

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Недавно на страницах «Евразия.Эксперт» было опубликовано интервью скептика евразийской интеграции из Беларуси Андрея Казакевича. Политолог заявил о бесполезности Союзного государства и рассказал о проблемах евразийской интеграции. Чтобы глубже разобраться в вопросе мы встретились с белорусским философом Алексеем Дзермантом и спросили: зачем Беларуси Союзное государство и Евразийский союз?

- 15-20 лет назад у Союзного государства для Беларуси была четкая функция – расширение рынков сбыта и укрепление всестороннего военного сотрудничества. Однако сейчас, когда эти задачи решены, многие эксперты говорят о том, что Союзное государство свою миссию уже выполнило и даже стало лишним. Зачем нам Союзное государство, если отношения России и Беларуси можно перевести в рамки простых двусторонних отношений?

Союзное государство задает политическую рамку, существуют институты, которые позволяют оперативно решать все возникающие вопросы – Высший Госсовет, Парламентское собрание. Кроме того, это Постоянный Комитет, который выполняет важную функцию координации в тех сферах, где происходят критично важные для Беларуси вещи.

Кроме решения важных экономических вопросов, таких как рынки сбыта, для Беларуси всегда было важно поддержание технологического уровня. Проекты, реализующиеся в рамках Союзного государства, создают для Беларуси важнейший технологический задел. Ни Китай, ни ЕС подобных платформ не создают.

В проектах Союзного государства задействованы достаточно большие для Беларуси деньги, совместно с Россией решаются научные и технические задачи. Союзное государство похоже сегодня на своеобразный фонд, но в части инноваций для Беларуси это пока незаменимый источник финансирования и новых технологий.

Кроме того, задачи военно-политического сотрудничества и выхода на формирование совместной противовоздушной обороны в рамках какого-то обычного военного союза типа ОДКБ или просто на двухсторонней основе не решаются. Я, по крайней мере, не знаю прецедентов, чтобы происходило подобное тесное сближение и фактическое объединение значительной части войск.

Не знаю, удалось бы все это сделать на двусторонней основе. Я, во всяком случае, не вижу иной возможности, кроме как институализация, а институализация – это и есть Союзное государство. Т.е. это абсолютно логичное развитие двусторонних особо тесных отношений, потребовавшее соотвествующих инструментов, которые и были созданы.

- Тем более, решения в Союзном государстве принимаются консенсусом двух стран на институциональном уровне. Однако нередко можно встретить такое мнение: многие современные технологии сегодня создаются на Западе. Не легче ли получить новые технологии, переориентировав вектор с восточного, где потенциал расширения рынков сбыта пока выбран, на западный?

Невозможно получить западные технологии просто так. Существует ряд запретов на трансфер технологий, в том числе и в Россию, Беларусь или Китай. Да и то, что к нам попадает, это уже устаревшие, второстепенные технологии. Самые передовые технологии сохраняются в качестве экономических секретов и в ЕС, и в США. Поэтому очень сложно получить к ним доступ легальным путем. Нельзя просто надеяться на некие подачки оттуда.

- После недавнего саммита НАТО некоторые польские и литовские эксперты говорят, что военная интеграция в Союзном государстве привела к тому, что Беларусь воспринимается как неразрывная часть союза с Россией. Не является ли это тормозом для для выхода Беларуси на новые западные рынки, которые пока еще не заняты белорусской продукцией?

- Для ответа на этот вопрос стоит посмотреть на опыт наших соседей – той же Прибалтики и Украины. Остается ли в этих странах собственная продукция? Там уничтожается крупный промышленный комплекс, и выходить на новые рынки уже не с чем. По крайней мере, это касается чувствительной для Запада продукции машиностроения или сложной вычислительной техники. Соответственно, наивно надеяться, что якобы политическое сближение – это эквивалент технологий, которые должны прийти с Запада. Мне кажется, руководство Беларуси это прекрасно понимает.

Восприятие Беларуси как части общей военной группировки союзной России является верным.

Беларусь руководствуется миролюбивой оборонной доктриной, но если нападение будет совершено с западной стороны, то решение будет однозначным. И здесь никакого торга я не вижу, и его не будет.

Хотя ряд экспертов, которые симпатизируют сближению Беларуси с НАТО, всячески стремятся утвердить в качестве единственно правильного выбора так называемый нейтралитет. Тут идет жонглирование понятиями, поскольку невмешательство в украинский кризис или дистанцирование от него не означает, что Беларусь перестает быть военно-политическим союзником России. А если это союзник, то реального нейтралитета нет. Есть просто дипломатическое окно возможностей, в рамках которого Беларусь пользуется определенной свободой действий. Причем, как мне кажется, со стороны России это скорее поддерживается, чем осуждается.

Риторика военно-политического нейтралитета – это стремление вывести Беларусь из союзнических отношений, посеять недоверие между руководством в Минске и Москве и, в конце концов, изменить геополитический вектор Беларуси, а вместе с ним и политический строй.

- Евразийский вектор интеграции остается для Беларуси неизменным на протяжении многих лет. Однако становление Евразийского союза приходится на очень тяжелый экономический период. Какой стратегии придерживается Беларусь, и верна ли она, если учесть, что разделительные линии в Европе, по всей видимости, будут углубляться?

- Я с этим согласен. Стратегия Беларуси состоит в том, чтобы не усугублять это разделение на западных рубежах Евразийского союза. Избегать прямых политических, не говоря уже о военных, столкновений с НАТО и стараться нивелировать их возможные недружественные шаги, не вестись на их провокации и не поддаваться царящей там истерии.

С другой стороны, нужно понимать, что на сегодняшний день реальная военная, экономическая и технологическая поддержка и опора – это прежде всего Россия, ЕАЭС, и в последнее время появился фактор Китая. Это и есть та евразийская перспектива, реальной альтернативы которой не вижу.

При этом, конечно, существуют проблемы. Белорусское руководство ожидало от запуска ЕАЭС каких-то более осязаемых эффектов. Для нас принципиально, что существуют эти изъятия и ограничения [в общем торговом пространстве], которые значительно уменьшают возможности сбыта белорусской продукции или получения важных для Беларуси ресурсов.

Конечно, стоит помнить о том, что существует график снятия этих барьеров, но хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Белорусское руководство всегда говорило, что график не выдерживается, важные решения не исполняются, и это вселяет определенный скепсис в отношении прогресса самого союза.

Несмотря на негативные факторы и определенное торможение интеграции, в рамках Евразийского союза создаются технологические платформы, новые финансовые инструменты, которые в ближайшем будущем позволят финансировать инвестиционные проекты.

Нам нужна более четкая политика в отношении развития промышленности. Вопрос реиндустриализации стоит на повестке дня и для Казахстана, и для России, и для Беларуси.

Еще одной возможностью уже не только для ЕАЭС, но и для большой Евразии является сотрудничество с Китаем в рамках их экономических проектов Шелкового пути. Тут Беларусь уже имеет определенный задел. Строится индустриальный парк «Великий камень», развивается логистическая сфера.

- Многие эксперты при создании Евразийского союза вели речь о том, что необходимо достигнуть отметки внутреннего рынка в объеме 300 млн. потребителей, чтобы это создало эффект экономики больших масштабов и решило проблему реиндустриализации, т.к. для крупных высокотехнологичных проектов нужны крупные рынки сбыта. Однако жизнь внесла в эти планы свои коррективы. По всей видимости, вопрос Украины на ближайшие годы с интеграционной повестки снят, с Узбекистаном тоже очень непростой вопрос. Соответственно, у нас остается рынок меньше 200 млн. Не ставит ли это крест на политике новой индустриализации?

- Не думаю, что на этом можно поставить крест. Вопрос состоит в том, на каких направлениях развития технологий и на какой технологической основе эту индустриализацию проводить. Есть технологии, которые не требуют большого объема рынка, тот же 3D-принтинг. С одной стороны – совершенствование биотехнологий для развития продовольственной отрасли, для которой важны не «сотни миллионов» в нашем союзе, а сотрудничество с Китаем и Индией.

Если мы разовьем технологии в сфере продовольствия, фармацевтики, то сможем весьма серьезно конкурировать на мировом рынке. Проблема продовольствия сейчас остро стоит перед Китаем, Индией и Юго-Восточной Азией. Это наши потенциальные рынки.

И тут важно упразднить конкуренцию, чтобы в рамках союза мы перестали конкурировать по каким-то важным направлениям, а просто договорились, диверсифицировали эту новую промышленность. ЕАЭС должен решать эту новую задачу.

- Вы предложили использовать намерения Китая не допустить собственной изоляции и двигаться на запад континента. По сути, как когда-то Петр I, сегодня Китай пытается прорубить свое континентальное окно в Европу, и ЕАЭС находится на этом пути. Не получится ли так, что это окно будет прорублено за счет Евразийского союза, который станет не мостом, а «сервисным центром» на пути между Китаем и Европой?

Это один из самых больших рисков. У нас действительно мало времени. Исторический задел, чтобы удержаться на технологическом уровне и не потерять инициативу небольшой – буквально 10-15 лет. За это время необходимо совершить технологический рывок. Безусловно, надо понимать, что конкуренция между тремя блоками неизбежно будет возникать, но наша задача состоит в том, чтобы минимизировать ее хотя бы на китайском направлении, поскольку с китайцами у нас стратегические интересы значительно совпадают. По крайней мере, в отношении западного мира.

Мы видим, что давят именно Китай и уже в меньшей степени нас, поэтому альтернативы сближению и сотрудничеству нет. Вопрос лишь в принципах этого сотрудничества.

Многое зависит от политической воли лидеров ЕАЭС и от их согласованной позиции. Если они сумеют ее выработать и выдвинуть свои условия Китаю, то Пекин будет их учитывать.

- Быть может, со стороны Китая это лишь игра и, используя ЕАЭС как разменную монету, Пекин хочет договориться на лучших условиях с Европой и США? Создать новую «Атлантическую хартию», только теперь уже не между США и Великобританией, а между Китаем и США, как предлагают западные аналитики…

- Думаю, любая страна предусматривает в своей внешней политике разные варианты действий. Можно вспомнить достаточно откровенные заявления на этот счет Обамы, который в своей недавней статье призывал конгрессменов проголосовать за Транстихоокеанское партнерство. В этом тексте однозначно говорится о необходимости сдерживания Китая. Конечно, это может быть игра на внутреннюю аудиторию в США.

Однако принцип прост: кто предложит Китаю возможности, которых у него нет, тот и сможет вовлечь Пекин в совместные проекты. Тут надо внимательно следить за поведением Китая и за теми проектами, которые вокруг него выстраивают США и западные страны с тем, чтобы не проморгать очередной поворот Китая, как когда-то это сделал Советский Союз.

- Мы знаем, что после Второй мировой войны СССР и США поделили мир на свои сферы влияния и управляли им, конкурируя друг с другом. При этом курс на победу в холодной войне никогда не уходил, и, в конце концов, холодная война окончилась беспрецедентным расширением доминирования Запада. Возможно, защита принципов многополярности для Пекина как раз является гарантией от ситуации, когда Китай, договорившись с западным миром, затем окажется в положении СССР?

- Для Китая это должна быть одна из главных стратегических целей. Опять же, стоит обратиться к их традиционным установкам, таким как равновесие на земле. То есть не доминирование чужой силы. Это для китайцев традиционный образ мира. При этом Китай имеет серьезный опыт колониального господства над собой. Для китайцев важно никогда в будущем не допустить такую конфигурацию, при которой кто-то технологически будет превосходить их.

- В оборонно-промышленном комплексе, атомной энергетике, освоении космоса и в фундаментальной науке у государств ЕАЭС есть серьезные заделы, которые существенно опережают Китай. Вместе с тем, если смотреть на цифры ВВП, то Китай представляется гигантом на евразийском пространстве. Не попадем ли мы под пяту этого гиганта и не пора ли ЕАЭС опять повернуться к Европе, чтобы не стать, как говорят некоторые зарубежные скептики, «вассалом Китая»?

- Полагаю, что исключать возможности сотрудничества с ЕС, тем более в новой конфигурации после выхода Великобритании, никак нельзя. Если там произойдет реальное усиление франко-германского ядра, то, как мне кажется, для России это будет выгодно, поскольку традиционно элиты этих стран относятся к России иначе, чем восточноевропейские или англо-саксонские элиты.

Если европейские элиты и Брюссель смогут пойти по пути централизации при доминировании франко-германского ядра и нейтрализуют амбиции стремящейся стать самостоятельным полюсом в рамках ЕС Польши, то для России появится люфт возможностей для большой игры на европейском континенте.

- История знает примеры, когда Европа, объединенная и Наполеоном, и Гитлером, обращала свой кулак как раз на Восток…

- Если в существующей сейчас конфигурации влияние франко-германского ядра в Брюсселе будет превалировать, то я предполагаю, что отношения с Россией будут улучшаться. Однако если США будут усиливать свое влияние на континенте через их сателлитов из Восточной Европы, то тогда ЕС может быть использован как очередной таран. Возможен вариант с разжиганием конфликта в Восточной Европе с активным вовлечением восточноевропейских стран, и тогда Брюссель автоматически обращается к НАТО за помощью, и дальше уже сценарий войны.

Необходимо избежать ситуации, при которой Евросоюз через истероидные режимы Восточной Европы будет втянут в войну.

На мой взгляд, элиты старой Европы должны это понимать. Кроме того, они должны были выучить урок Второй Мировой и других войн – столкновение с Россией не принесет им ничего хорошего ни в каком варианте. И в этом смысле диалог с Брюсселем, Германией, Францией, Италией для России нужен для того, чтобы эти риски купировать и иметь возможность решать все вопросы дипломатически. Необходимо оставить открытым канал общения и доводить позицию Москвы, заключающуюся в том, что Россия не заинтересована в подобном конфликте и не будет соглашаться на эскалацию, если, конечно, будут соблюдаться её интересы – и в Украине, и вокруг Калининградской области. Какие-то красные линии Россия должна обозначать, и в Европе это должны понимать.

Беседовали Петр Петровский и Вячеслав Сутырин

Беларусь увидела новые военные угрозы

Беларусь увидела новые военные угрозы

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Беларусь увидела новые военные угрозы

Беларусь увидела новые военные угрозы

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Беларуси вступила в силу новая Военная доктрина. Отдельные наблюдатели поспешили связать ее принятие с украинским кризисом и вхождением Крыма в состав России. В действительности, и это подчеркивают белорусские эксперты, разработка документа была начата до обострения обстановки вокруг Украины и имела одной из отправных точек перевооружение крупного западного соседа – Польши, а также изменение природы военных вызовов.

Новая военно-политическая обстановка

Предыдущая Военная доктрина Беларуси была принята в далеком 2002 г. Тогда Варшава, получившая членство в НАТО в 1999 г., еще только обустраивалась на новом месте. Литву, Латвию и Эстонию отделяли от членства в Альянсе еще 2 года.

С момента принятия предыдущей Военной доктрины Беларуси военно-политическая обстановка в Восточной Европе деградировала – усилилась напряженность и неопределенность, захватывающая в том числе и Евросоюз.

Безусловно, госпереворот и последовавший внутренний вооруженный конфликт в Украине также потребовали учета в военном строительстве сопредельных государств. Имея границу с Украиной протяженностью более 1 тысячи км, Беларусь не может не учитывать ситуацию в соседней стране при военном планировании.

В России новая Военная доктрина была принята еще в декабре 2014 г. уже с учетом изменившейся обстановки в регионе и нового характера опасностей, на определение которых повлиял и украинский кризис.

Россия и Беларусь в целом оценивают военно-политическую обстановку в схожем ключе. Военное командование обеих стран видит основной новый вызов в активизации трансграничных экстремистских, террористических, а также иррегулярных вооруженных формирований и частных военных компаний. При этом акцентируется рост внутренних опасностей, отмечается усугубление опасностей в сфере информационного воздействия на общественное мнение внутри страны, в первую очередь, на молодежь.

НАТО – опасность или партнер?

В силу разницы в ресурсах и возможностях Россия и Беларусь по-разному воспринимают зону ответственности и по-разному формулируют свои взгляды на конкретные меры по обеспечению безопасности. Естественным образом, интересы обеспечения безопасности России шире, чем Беларуси. Последняя нацелена на защиту государственных границ и внутренней территории. Зона внимания и потенциальных угроз Москвы затрагивает не только государства сопредельные России, но и государства, сопредельные союзникам.

В схожем направлении эволюционирует и военное планирование Китая, тогда как в США, например, контроль за морскими торговыми маршрутами на глобальном уровне давно имеет стратегическое значение. Что касается НАТО, то оно практическими действиями в ряде регионов, начиная с Югославии, подтвердило свои притязания на глобальную зону ответственности с возможностью применения военной силы в обход ООН и международного права.

Несмотря на схожий взгляд Москвы и Минска на изменение военно-политической обстановки в мире, конкретные определения опасностей различаются по одному существенному пункту. В Военной доктрине России опасность «номер один» по списку - наращивание военного потенциала и приближение инфраструктуры НАТО к границам. В Военной доктрине Беларуси отношения с НАТО рассматриваются как «партнерские».

Следует отметить, что НАТО официально квалифицирует Россию как «противника» (adversary). По всей видимости, Минск пытается действовать в коридоре: непризнание на политическом уровне угрозы со стороны НАТО, но учет конкретных опасностей, исходящих от расширения и наращивания военного потенциала Альянса в Восточной Европе.

В качестве военной опасности в новой Военной доктрине Беларуси зафиксировано «расширение» или «создание» в Европейском регионе военно-политических союзов, в которые не входит Республика Беларусь. Очевидно, хотя в документе это не определяется, в Европе есть лишь один расширяющийся военный блок – НАТО.

Примечательно также указание в Военной доктрине Беларуси на опасность создания новых коалиций. В данном случае стоит обратить внимание на целый ряд аналитических записок и официальных заявлений о создании некоего военно-политического ядра в Восточной Европе – будь то проект «Междуморья», Балто-Адриатического союза, армии Вышеградской четверки или коалиции под эгидой НАТО с участием стран Восточной и Северной Европы. На официальном уровне в Минске такая опасность уже признана.

Союзное государство и ОДКБ

В числе основных приоритетов военно-политического сотрудничества в российской доктрине безопасности на первом месте стоит координация с Республикой Беларусь и поддержание обороноспособности Союзного государства. В Военной доктрине Беларуси в качестве первостепенного приоритета коалиционной военной политики рассматривается оборона Союзного государства и укрепление региональной группировки войск.

Далее в системе приоритетов Беларуси идет развитие отношений с государствами-членами ОДКБ. Здесь возникает ряд болезненных моментов. Замминистра иностранных дел Армении Шавраш Кочарян еще весной этого года назвал новую Военную доктрину Беларуси, предполагающую сугубо оборонительный характер планирования и применение вооруженных сил внутри границ Беларуси, «проблемой не только для Армении, но и для ОДКБ».

Следует отметить, что пространство для маневра армянской стороны резко сократилось после обострения Нагорно-Карабахского конфликта в начале 2016 г. и давления со стороны общественного мнения Армении. В этой ситуации официальный Ереван высказал свою озабоченность Беларуси, Казахстану и России.

Вместе с тем, в Военной доктрине Беларуси при развязывании «региональной или крупномасштабной войны» зафиксирована готовность вооруженных сил «вести совместные военные действия в составе коалиционных группировок войск» - то есть в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В любом случае, озабоченности армянской стороны нуждаются в проработке в рамках ОДКБ, укрепление которой включено в приоритеты военных доктрин и России, и Беларуси. Кроме того, следует активизировать работу над Военной доктриной Союзного государства, которая не обновлялась с 2001 г. и нуждается в учете новейших изменений в сфере угроз безопасности.

Вячеслав Сутырин

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После первого пуска с космодрома Восточный распространились слухи, что Россия уходит с Байконура. Однако сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, напротив, укрепляется. На Байконуре развивается новая пусковая площадка, которая позволит использовать более экологически чистые ракетоносители, подписано межправительственное соглашение о космическом сотрудничестве, создана линейка спутников.

Запуск первого искусственного спутника Земли, состоявшийся почти 60 лет назад, стал началом эры освоения космоса человеком. Тогда вывод на околоземную орбиту простейшего космического аппарата виделся как величайшее достижение – а спустя полвека наличие спутниковой группировки стало необходимым атрибутом экономически развитого государства.

Космос прочно вошел в нашу жизнь – навигационные системы, спутники передачи информации, новые материалы, прогнозы погоды – все это сегодня возможно благодаря освоению человечеством околоземного космического пространства. А исследования Солнечной системы и Вселенной могут дать нам ответы на многочисленные вопросы современной науки. Но межзвездные перелеты человека и освоение других систем – пока лишь очень далекие перспективы.

Ближайшие задачи в освоении человечеством космоса - пилотируемый полет на Марс и колонизация Луны. Но такие масштабные и дорогостоящие проекты не под силу ни одному государству в мире в одиночку.

Политические разногласия и стремление получить сиюминутную выгоду не идут на пользу прогрессу в освоении космоса – противоборство между странами откладывает на годы, а то и десятилетия, совместные программы. К тому же, колоссальные средства уходят сегодня на оборону и борьбу с терроризмом. Например, военные расходы США сегодня составляют $596 млрд в год. Бюджет же американского аэрокосмического агентства – около $17,5 млрд в год.

Но для национальных космических агентств сегодня есть утешение – освоение космоса само по себе становится прибыльным. Развитие телекоммуникационных технологий, необходимость создания как государственных, так и частных космических группировок спутников создает спрос на коммерческие запуски ракет и это позволяет космическим агентствам получать прибыль от космической индустрии.

Рост спроса на запуски позволил выжить остаткам советской космической отрасли – хотя, казалось бы, развал СССР должен был похоронить космическую программу бывших республик Советского Союза.

Сегодня усилия стран Евразийского союза по сотрудничеству в вопросах освоения космоса во многом сосредоточены на вопросах совместного использования производственных мощностей и инфраструктуры стран. Наиболее сильно из всех стран ЕАЭС кооперированы в вопросах освоения космоса Россия и Казахстан.

Отправной точкой кооперации стран в области освоения космического пространства стал космодром Байконур, который после распада СССР остался на территории Казахстана. Однако большинство предприятий по производству космических аппаратов и ракет остались на территории России и Украины. Часть космической инфраструктуры, составлявшей с Байконуром единое целое (станции связи и центр управления), остались на территории России.

За прошедшие годы Байконур утратил некоторые позиции. Сегодня он не используется ни российскими (последняя воинская часть Министерства обороны РФ, использовавшая космодром, была расформирована в 2011 г.), ни казахстанскими военными. Снижается и количество гражданских запусков – Россия постепенно переносит старты на космодром «Плесецк» и достраивает космодром «Восточный».

Но Байконур продолжает сохранять свое стратегическое значение. В 2004 г. между Россией и Казахстаном было подписано соглашение о создание космодрома «Байтерек» на основе «Байконура».

Дело в том, что сейчас с космодрома взлетают в основном ракеты «Протон», использующие токсичные химические вещества для полета. Поэтому и было принято решение о создании новых стартовых площадок под более безопасные и современные ракеты.

Изначально «Байтерек» проектировался для стартов российской «Ангары», но вскоре по ряду экономических причин (увеличение стоимости ракеты, перенос сроков разработки) Астана отказалась от услуг российских предприятий и переключилась на украинских производителей – КБ «Южное», предложившее для комплекса ракету «Зенит».

16 июля 2014 г. глава «Казкосмоса» Талгат Мусабаев официально объявил о решении Казахстана отказаться от услуг украинских предприятий по причине политической нестабильности и кризиса в Украине. А в начале 2015 г. стало известно о том, что с «Байтерека» будут летать российские ракеты.

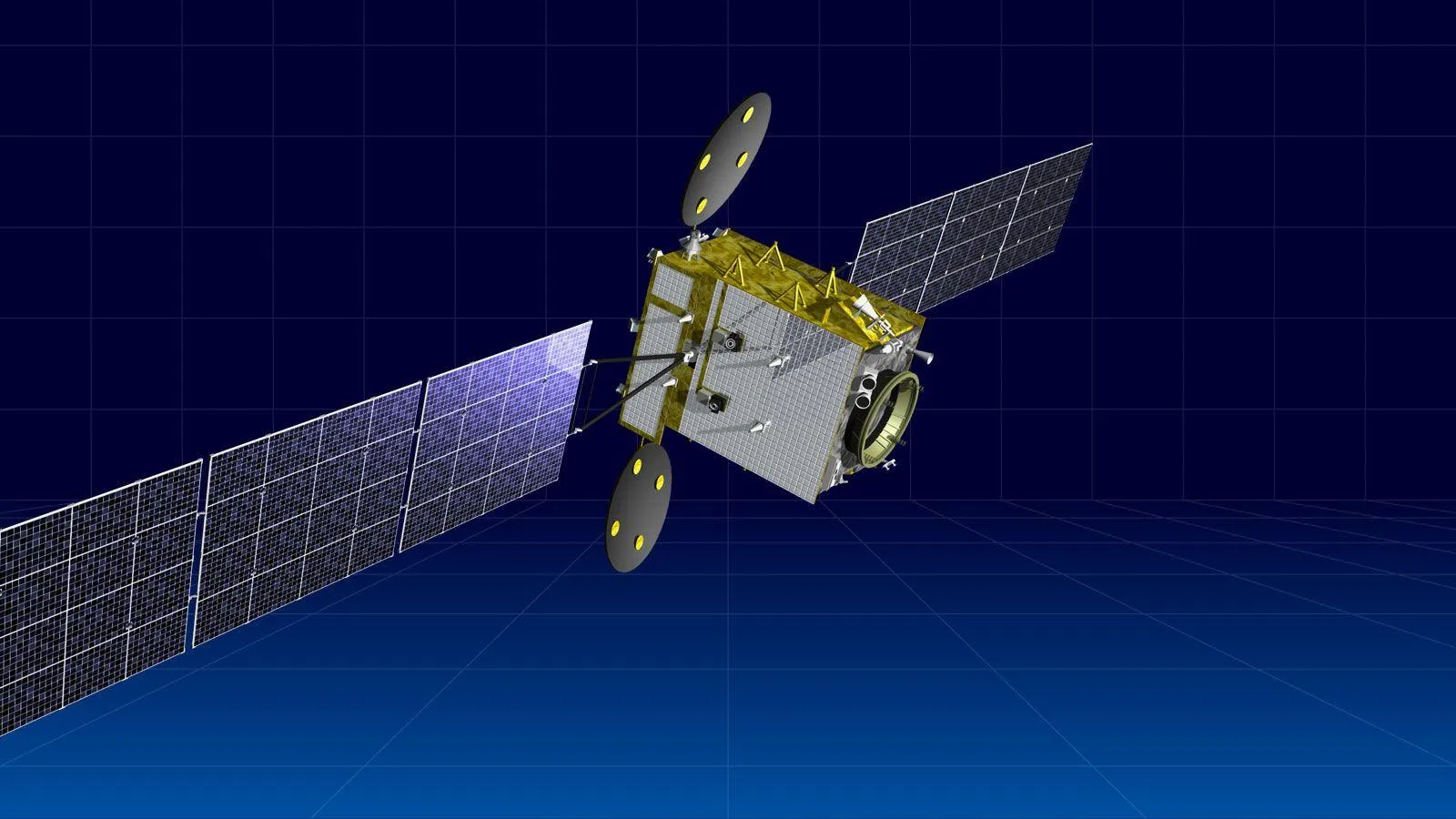

Помимо сотрудничества в области эксплуатации и создания инфраструктурных объектов космической индустрии, Россия и Казахстан совместно реализовали уникальный для двух стран проект по созданию и эксплуатации телекоммуникационных спутников.

Речь идет о линейке телекоммуникационных спутников KazSat (KazSat-1, KazSat-2, KazSat-3), ставшей результатом сотрудничества казахских и российских предприятий.

Создание спутника КазСат-1 стало первым опытом российских и казахстанских специалистов в вопросах проектирования и производства легких телекоммуникационных спутников. Дальнейшее сотрудничество России и Казахстана по вопросу проектирования, производства и вывода на орбиту спутников серии КазСат привело к тому, что были полностью удовлетворены казахстанские потребности в обеспечении спутниковой связи и частично удовлетворены российские потребности по аналогичным вопросам.

Запуск KazSat-2 и KazSat-2, помимо обеспечения государственной видео- и аудиосвязи, позволил полностью покрыть территорию Республики Казахстан спутниковым телевещанием.

Совместное использование космодрома «Байконур», реализация проекта КазСат и совместные учебные программы стали основой для подписания в 2011 г. соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Москва и Астана взаимодействуют в следующих вопросах:

1. Исследование космического пространства;

2. Дистанционное зондирование Земли;

3. Разработка космических аппаратов, средств выведения и иного связанного с космической деятельностью оборудования;

4. Создание и развитие наземной космической инфраструктуры;

5. Запуски космических аппаратов и научной аппаратуры;

6. Космическая связь и связанные с ней информационные технологии и услуги;

7. Спутниковые навигационные системы и технологии;

8. Пилотируемые космические полеты;

Пока еще рано оценивать результаты нового соглашения – прошло слишком мало времени с момента подписания договора, и новые совместные проекты находятся пока еще в стадии проектирования и планирования.

Перспективы сотрудничества России и Казахстана в вопросах освоения космоса выглядят оптимистично. Продолжение развития совместных учебных программ и усиление интеграции предприятий позволяют укрепить позиции национальных космических агентств на международном рынке космических услуг, что означает увеличение количества коммерческих запусков. Привлечение новых компаний к сотрудничеству означает увеличение прибыли от космической отрасли. Это значит, что при грамотном реинвестировании этих средств космическая индустрия и в России, и в Казахстане будет развиваться быстрыми темпами, что позволит увеличить значимость и роль Евразийского союза на международной арене.

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Беларуси завершилось выдвижение кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся в сентябре 2016 г. Белорусский политолог Андрей Лазуткин анализирует основные тенденции первого этапа избирательной кампании: как белорусские оппозиционные силы борются с властью, друг с другом и за западное финансирование.

Стычки, пикеты и покемоны

Данный этап избирательной кампании ограничивается сбором подписей и выдвижением кандидатов в депутаты от партий и трудовых коллективов. Агитация за кандидатов в данный период запрещена. Как отметил председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, наблюдается достаточно низкий уровень интереса граждан Беларуси к претендентам от оппозиционных структур. Тем не менее, в период сбора подписей интерес к кампании подпитывался рядом инцидентов.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты парламента Беларуси. Источник: https://sputnik.by/.

Так, представители ультрарадикальной политической группировки «Молодой фронт», зарегистрированной в Чехии, были избиты на столичном рынке «Экспобел» группой индивидуальных предпринимателей. Поводом для конфликта стало использование радикалами «фашистской» и «полицейской» символики, маек, шевронов и др. При этом «Молодой фронт» последние полгода принимал активное участие в протестных акциях предпринимателей за отмену обязательной сертификации ввозимых товаров, пытаясь завоевать симпатии малого бизнеса.

Кроме того, на пикете движения «За свободу» неизвестным была украдена картина, содержавшая карикатуры на Александра Лукашенко и других политиков. Как сообщила пресса, во время сбора подписей неустановленный гражданин схватил репродукцию картины и убежал в сторону ГУМа.

Лидер ОГП Анатолий Лебедько и член движения «За свободу» Юрий Губаревич пытались пикетировать здание «Белтелерадиокампании», но были отогнаны милицией, по их словам, на «достаточно значительное расстояние». Активисты продолжили агитацию с помощью звукоусилительной аппаратуры со «значительного расстояния», однако сотрудники БТ в ответ начали закрывать окна.

На пикете Коммунистической партии Беларуси на столичном Комаровском рынке были обнаружены бонусы игры «Pokemon Go», что дало повод журналистам говорить о создании неравных условий для инициативных групп.

В связи с годовщиной принятия Декларации о суверенитете Верховным Советом БССР националистами из «Молодого фронта» был проведен незаконный пикет в районе площади Независимости в неожиданное время – 8:30 утра. Пикет собрал, по разным оценкам, от 5 до 8 человек.

Также на пикете по сбору подписей за выдвижение Алеся Логвинца в 102-м избирательном округе выступил либеральный музыкант Вольский, что было расценено ЦИК как агитация и повлекло вынесение предупреждения.

Концерт Лявона Вольского на пикете в поддержку зампредседателя движения «За свободу» Алеся Логвинца. Источник: https://sputnik.by/.

В целом можно отметить, что на этапе выдвижения и регистрации кандидатов кампания пока остается малозаметной. Она сравнительно мало освещается как в официальных СМИ, так и в оппозиционных, выступает скорее фоном для острых зарубежных событий.

Оппозиции не хватает кадров и правовой культуры

Не менее важный аспект – выдвижение представителей политических сил в избирательные комиссии.

Как указано в отчете правозащитных организаций, аффилированных с западными донорами – «Белорусского Хельсинского комитета» (БХК) и незарегистрированного центра «Весна», из 514 выдвинутых представителей четырех оппозиционных партий (Белорусская партия левых «Справедливый мир», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия и Партия БНФ) в состав участковых комиссий вошли 53, или 10,3% от числа выдвинутых.

Много это или мало? Для сравнения: от пяти крупнейших проправительственных общественных объединений (Белорусский республиканский союз молодежи, «Белая Русь», Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов и Федерация профсоюзов Беларуси) было выдвинуто 27 080 человек, а в состав комиссий вошло 25 546 (94%).

Фактически, даже в случае регистрации всех представителей, оппозиция банально не имеет кадров для контроля за участковыми комиссиями.

При этом либерализация законодательства, на которой постоянно настаивает оппозиция, не дает положительного эффекта. Так, ранее были внесены поправки в законодательство, которые упростили выдвижение кандидатов в депутаты от партий: было убрано требование, согласно которому в конкретном округе обязательно должна быть структура партии. Логично, что такая норма должна способствовать выдвижению как партийных кандидатов, так и партийных представителей в окружные комиссии. Однако, к примеру, в Минске одна из оппозиционных партий на 20 окружных комиссий выдвинула лишь трех представителей.

При этом оппозиционные СМИ традиционно сообщают, что «власть не допускает независимого наблюдения». Фактически же, такие «наблюдатели» не могут закрыть даже 20 столичных округов.

Кроме того, нежелание заниматься организационной работой и отсутствие кадров в партиях сочетается с крайне низкой правовой культурой. Часть структур не смогла правильно оформить выдвижение наблюдателей. Так, одной из политических структур было неверно подано заявление о выдвижении – письмом на адрес Мингорисполкома.

Также на совместном заседании Мингорисполкома и президиума Мингорсовета был озвучен факт выдвижения партией БНФ представителя в комиссию Юго-Западного избирательного округа №99. Отметим, что такого округа не существует: есть окружная избирательная комиссия Юго-Западная №98 и Грушевская №99. Однако оппозиционные СМИ замалчивают грубые просчеты коллег.