На что способен треугольник Россия-Иран-Китай?

На что способен треугольник Россия-Иран-Китай?

25.08.2016

25.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

На что способен треугольник Россия-Иран-Китай?

На что способен треугольник Россия-Иран-Китай?

25.08.2016

25.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Между Москвой, Тегераном и Пекином достигнут новый уровень стратегического доверия. Ждать создания блока не стоит, но коалиция достаточно сильна, чтобы дать новое измерение евразийской интеграции.

Последние месяцы, недели и дни проходят под знаком треугольника Россия-Китай-Иран. Не так давно корабли ВМФ России участвовали в крупнейших в современный период совместных учениях с КНР в Приморье. Теперь китайские и иранские военнослужащие участвуют в военных соревнованиях на балтийском побережье Калининграда. В сентябре состоятся совместные военные учения России и Китая в Южно-Китайском море. Тем временем российские самолеты взлетают с авиабазы в Иране. В последнее время появились сообщения и о китайских советниках в Сирии. В треугольнике крепнут связи в экономике, военно-техническом сотрудничестве и на дипломатической арене. Фактически, Россия, Иран и Китай выступают союзниками в сирийском вопросе, хотя и действуют при помощи различных инструментов.

Коалиция «без спроса»

В прессе широко разошелся вопрос одного из журналистов на брифинге в Госдепартаменте США: «Нас выпинывают с Ближнего Востока?». Естественно, система военных союзов США на Ближнем Востоке никуда не уходит. Пятый флот по-прежнему базируется в Бахрейне. Американские капиталы, вложенные в страны Ближнего Востока, цементируют эти союзы. Хотя сообщения, появившиеся в последние дни о вывозе в Европу ядерных боеприпасов с военной базы в Турции не были опровергнуты ни НАТО, ни Вашингтоном, что может означать если не утрату Турции как союзника США, то серьезные разногласия.

Новое во всей этой ситуации то, что коалиции для решения проблем в Евразии, имеющих глобальное звучание, формируются без участия США.

И это не может не ранить самолюбие американских политиков, которые еще помнят, как принимали капитуляцию второй сверхдержавы. Интеграция «без спроса» и без участия США на евразийском пространстве вызывает раздражение в Вашингтоне.

Тем более, партнерство между Россией, Ираном и Китаем может иметь намного более осязаемый характер, чем трансконтинентальная коалиция БРИКС. Ведь речь идет не только об общих границах, но и общих региональных угрозах и экономических интересах.

Евразийский блок откладывается

Впрочем, создание жесткого блока пока невыгодно никому из участников. Никто не готов связывать себя жесткими обязательствами, стремясь сохранить свободу рук и маневра в проведении внешней политики. Система союзов наподобие существовавшей у СССР или сегодня поддерживаемой США выглядит все более громоздкой и неповоротливой в быстро меняющемся мире. Тем более, у Москвы, Тегерана и Пекина немало противоречивых интересов.

Треугольник Россия-Иран-Китай не готов создать блок на евразийском пространстве с жесткими взаимными обязательствами. Однако последние события демонстрируют новый уровень взаимного доверия. Допуск иностранных военнослужащих на свою территорию означает высокий уровень стратегического партнерства.

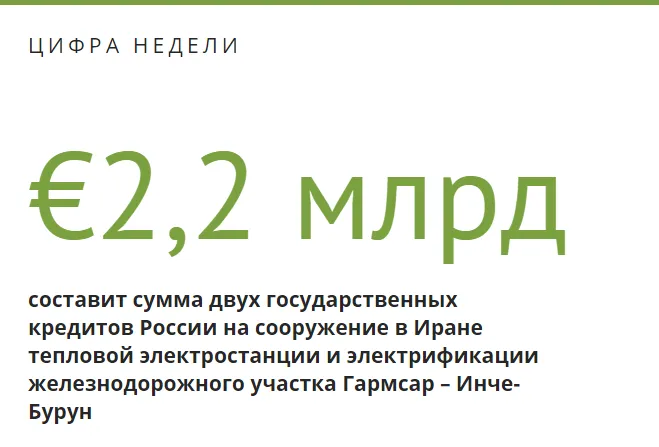

В ближайшем будущем стоит ожидать сближения Ирана с ШОС, а также создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном (проработка этого вопроса уже опережает график и в случае Ирана идет быстрее, чем аналогичный процесс с Индией). В ходе последних встреч на правительственном уровне принято решение о выделении Москвой миллиардных кредитов на инфраструктурные проекты в Иране.

Базис и надстройка интеграции

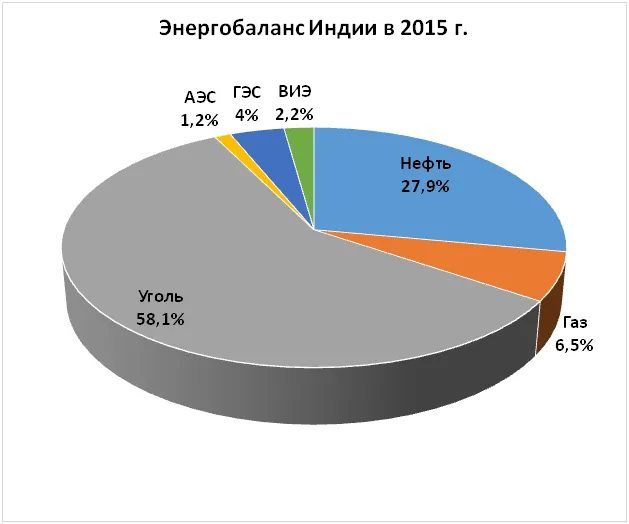

Названные процессы означают создание долгосрочного экономического базиса для взаимодействия. Конечно, есть и риски. Во-первых, дефицит инфраструктуры в Иране для развития полноценного международного транспортного коридора Север-Юг, который в будущем может дать выход в Индийский океан. А также потенциальная «газовая» конкуренция России и Ирана за европейский рынок.

Наметившийся треугольник Россия-Иран-Китай не возвещает нового альянса, однако он обозначает веху в процессе состыковки интересов и выстраивания доверия между тремя странами. Их к этому толкает не столько взаимная любовь или недоверие к США, сколько общие угрозы и интересы. Следовательно, сотрудничество может оказаться долгосрочным.

Рассчитывать на стабилизацию Ближнего Востока в обозримом будущем не приходится. Однако крупные страны, такие как Турция или Иран, сохраняют свое стратегическое значение как экспортные рынки для стран ЕАЭС.

Для Евразийского союза это означает, что стратегический вектор развития смещается на Восток и теперь на Юг. На Западе уже созданы новые разделительные линии и в ближайшее десятилетие (как минимум) их преодолеть не удастся, что признают даже сторонники состыковки Евросоюза и ЕАЭС, предвидящие интеграцию интеграций не ранее середины 2020-х гг. Цель-максимум на этом направлении – мирное сосуществование. Со стороны белорусских коллег на страницах «Евразия.Эксперт» сегодня уже высказана идея о той роли, которую Иран мог бы сыграть как участник Евразийского союза.

И если основные рынки для Евразийского союза в ближайшие годы все еще будут на Западе, то ресурсы для роста, по всей видимости, будут сосредоточены в других регионах.

Важно задуматься и о надстройке в отношениях с Ираном – помимо соглашений о свободной торговле, которые сегодня прорабатываются на уровне экспертов ЕАЭС и иранского правительства, важно уделить больше внимания развитию системы поддержки экспорта – не только на уровне консультативных услуг, но и кредитной поддержки, возможно, с передачей новых полномочий на уровень Евразийской экономической комиссии, если это будет целесообразно. Особенно в свете начала переговоров с Китаем о создании экономического партнерства с ЕАЭС. Активизация контактов в последнее время наметилась и на уровне МИДов Ирана и Беларуси. Выделение Москвой крупных кредитов Ирану со всей ясностью подтверждает, что Россия уже двинулась по этому пути.

Вячеслав Сутырин

Болевые точки Евразийского союза: <i>взгляд из Беларуси</i>

Болевые точки Евразийского союза: <i>взгляд из Беларуси</i>

25.08.2016

25.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Болевые точки Евразийского союза: <i>взгляд из Беларуси</i>

Болевые точки Евразийского союза: <i>взгляд из Беларуси</i>

25.08.2016

25.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Евразийская экономическая интеграция, начиная с создания Таможенного союза в 2010 г., двигалась с опережением графика на фоне более чем полувекового строительства Евросоюза. Текущие экономические сложности дают хороший повод проанализировать уязвимые точки Евразийского союза. Белорусский аналитик Валентин Старичёнок выделяет три ключевых риска евразийской интеграции и размышляет как их купировать.

Существование у ЕАЭС болевых точек очевидно. Назовем их дисбалансами, учет которых позволит выстраивать более ясную стратегию развития Евразийского союза.

Первый дисбаланс – несоразмерность участников ЕАЭС

Главную скрипку здесь играет Россия, которая связывает через свою территорию остальные государства. Отсюда постоянные ссылки на «имперские» амбиции, которые выражают определенные круги и в Беларуси, и в России, и в Казахстане, и на Западе.

Эти круги пытаются создать видимость, что союзники РФ – это либо нахлебники, либо объекты колониальной экспансии «империи». Если эти вбросы будут превалировать в информационном пространстве, то поставят под угрозу не только имидж союза, но и его существование.

Бьет по его имиджу и название белорусского государства, которое одни называют Белоруссией, другие – Беларусь. Подобные «мелочи» (и в сущности не принципиальные для развития экономики вопросы) могут превратиться в серьезный козырь в информационной войне против ЕАЭС. Союзников легко упрекнуть в том, что даже на уровне названия они не достигают согласия.

Посмотрим, что представляли собой страны, которым предстояло войти в ЕАЭС в 2015 г. Взгляд на численность населения (тыс. человек), ВВП (в текущих ценах; млрд долл. США), ВВП на душу населения (в текущих ценах; долл. США) позволяет увидеть диспропорцию и установить «сильных» и «слабых» игроков в альянсе (см. таблицу 1). Как видно, Беларусь занимает срединную позицию.

Таблица 1. Страны ЕАЭС: сравнительная характеристика

|

|

Армения |

Беларусь |

Казахстан |

Кыргызстан |

Россия |

|

Население |

2976 |

9466 |

16910 |

5607 |

143500 |

|

Объем ВВП |

10,4 |

71,0 |

224,4 |

7,2 |

2096,8 |

|

ВВП на душу населения |

3505 |

7499 |

13172 |

1263 |

14612 |

Источник: Беларусь и страны мира: статистический сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2014. – 385 с.

Несоразмерность членов ЕАЭС подтверждает анализ импорта – экспорта. В качестве примера возьмем Беларусь. Куда она сбывает свои товары и откуда привозит? Вот данные на 2014 г., опубликованные Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. В общей сложности РБ экспортировала товаров на $36 млрд, импортировала на $40,5 млрд (таблица 2).

Таблица 2. Соотношение экспорта и импорта Беларуси в страны ЕАЭС (2014 г.)

|

Страны ЕАЭС |

Экспорт из Беларуси |

Импорт в Беларусь |

||

|

млн долларов |

% к общему объему экспорта |

млн долларов |

% к общему объему импорта |

|

|

Армения |

29,2 |

0,08 |

9,4 |

0,02 |

|

Казахстан |

879,4 |

2,44 |

87,4 |

0,22 |

|

Кыргызстан |

88,8 |

0,25 |

6,5 |

0,02 |

|

Россия |

15181 |

42,08 |

22190,2 |

54,79 |

Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь: статистический сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. – 321 с.

Не произошло существенных изменений и в 2015 г., разве что вследствие экономического кризиса сократился товарооборот в его стоимостном выражении. Доля трех игроков (Армении, Казахстана и Кыргызстана) в товарообороте Беларуси по-прежнему невелика. Но в торговле с этими тремя странами Беларусь имеет положительное сальдо, что является хорошим показателем (см. таблицу 3).

Таблица 3. Соотношение экспорта и импорта Беларуси в страны ЕАЭС (2015 г.)

|

Страны ЕАЭС |

Экспорт из Беларуси (млн долларов) |

Импорт в Беларусь (млн долларов) |

Сальдо (млн долларов) |

|

Армения |

27,8 |

7,6 |

20,1 |

|

Казахстан |

524,7 |

51,6 |

473,1 |

|

Кыргызстан |

55,4 |

4,0 |

51,4 |

|

Россия |

10 389,1 |

17 144,2 |

- 6 755,1 |

Источник: Экспорт и импорт товаров со странами ЕАЭС в 2015 году.

Независимо от происходящих на международной арене изменений, Беларусь продолжает взятый еще в 1990-х гг. курс на интеграцию. Занимая активную позицию в ЕАЭС и настаивая на углублении экономической интеграции, Минск тем самым подчеркивает собственную геополитическую субъектность. Одновременно Беларусь демонстрирует последовательность ранее взятого курса, делая ставку на надежность и устойчивость отношений со странами, перед которыми у нее имеются обязательства. В то же время Беларусь активно работает не только по направлению ЕАЭС. Товары из Беларуси продаются в Украину (11,26% от экспорта 2014 г.), Великобританию (8,12%) и Германию (4,58%). Особое внимание уделяется экономическому сотрудничеству с КНР, хотя доля Поднебесной не так уж и велика в структуре белорусского экспорта (1,77%) и импорта (5,86%).

Проблема несоразмерности может быть частично решена путем «уравновешивания» ЕАЭС другими партнерами, – более сопоставимыми с Россией. Кто это может быть? Вряд ли в Евразийский союз войдут страны ЕС, Китай или Япония. Что касается других игроков, то ситуация на международной арене крайне непредсказуемая. Кто мог несколькими месяцами ранее предугадать, что российско-турецкие отношения резко потеплеют, а напряженность между Анкарой и Западом начнет зашкаливать?

Сегодня говорить о Турции как о члене ЕАЭС явно преждевременно. Зато можно рассматривать Иран в качестве участника евразийской интеграции.

Объединение двух ресурсно-обеспеченных держав в одно экономическое пространство в разы усилит союз, а отношения внутри него станут более сбалансированными. Несомненно, Иран придаст объединению новое качество и поставит точку в разговорах о том, что ЕАЭС является реликтом советской эпохи или запоздалой реставрацией прошлого. Не говоря уже о «воротах» на Ближний Восток, которые откроются благодаря Персии.

Второй дисбаланс – импорт и экспорт в ЕАЭС

Страны ЕАЭС рассматриваются Западом прежде всего как источник энергоресурсов, свободной территории и рынков сбыта. Запад же для стран ЕАЭС – нередко источник передовых технологий и пример экономической организации. В такой ситуации ЕАЭС видится его противникам не равноправным партнером, а «больным человеком» Евразии. Поэтому члены ЕАЭС должны концентрироваться не на том, что у них есть (например, ресурсы), а на том, чего у них нет: эффективном и рациональном хозяйствовании, которое обеспечивает правильное распределение доходов, в том числе от имеющихся ресурсов. Взглянем на Беларусь и посмотрим на часть из тех товаров, которые она ввезла в 2014 г. из Германии. Это станки, которые составляют лишь небольшую часть в импорте из Германии.

Таблица 3. Станки, которые импортировала Беларусь из Германии в 2014 г.

|

Наименование купленных станков |

Стоимость купленных станков (тыс. долл. США) |

|

Станки агрегатные для обработки металла |

20 352,6 |

|

Станки токарные |

6589,1 |

|

Станки металлорежущие |

11 553,9 |

|

Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, хонинговальные |

11 292,8 |

|

Станки продольно-строгальные, протяжные, зуборезные |

8 389,9 |

|

Станки для обработки металлов объемной штамповкой |

10 601,5 |

|

Станки для обработки дерева, пробки, пластмасс или аналогичных материалов |

19 472,7 |

Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2015. – С.227.

Только на немецкие станки потрачено порядка $90 млн, что покрывает сумму экспорта Беларуси в Кыргызстан. Если мы посмотрим на товарную структуру белорусского экспорта и импорта в 2015 г., то увидим, что доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте составляет 13,8%. Это приличный показатель, но доля их импорта гораздо больше – 23,6%. Налицо зависимость от импорта.

Вот что констатируется в разделе «Состояние и перспективы развития отрасли машиностроения в ЕАЭС» из книги «Промышленная политика ЕАЭС»: «Рынок ЕАЭС занимает 7-е место по объемам потребления металлообрабатывающей промышленности. Рост потребления идет за счет импорта, производство находится в стагнации. 90% станков импортируется…. С 2015 по 2020 г. в государствах – членах ЕАЭС на развитие машиностроительных производств предусмотрено выделение средств из госбюджетов на сумму порядка $32 млрд, из них на закупку станочного оборудования планируется направлять ежегодно до $2 млрд».

Почему же не развивать отрасли станкостроения и машиностроения, используя уже подготовленных в белорусских и российских вузах инженеров и имеющуюся инфраструктуру? Давно известна истина: правит тот, кто владеет средствами производства, а не тот, кто их покупает. Поэтому ЕАЭС, если хочет быть полноценным экономическим союзом, должен создавать товары и оборудование, предназначенные для производства других товаров и в максимальной степени обеспечивать ими себя.

В условиях глобализации важная тема – развитие транснациональных корпораций (ТНК) в ЕАЭС, выводящих на рынок конкурентоспособную продукцию: различные машины, информационную продукцию и услуги, бытовую технику и т.д.

В последнее время происходит слияние крупнейших российских производств в мощные корпорации: Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация «Ростех» и т.д.

Почему не пойти по тому же пути в ЕАЭС? Было бы конструктивно произвести слияние аналогичных производств, но на взаимовыгодных и приемлемых условиях и с гарантиями сохранения конкретных предприятий на местах. Тогда члены ЕАЭС могут объединить усилия и продвигать собственные проекты. В этом смысле можно поучиться у Запада, который активно строит свои заводы в других странах и использует дешевую рабочую силу для снижения себестоимости продукции.

Нет ничего невозможного в том, чтобы заимствовать конструктивный опыт менеджмента и рациональной экономической организации. Не исключено, что себестоимость продукции в разы снизится, если крупные предприятия будут делать закупки комплектующих у непосредственных производителей этих комплектующих, а не у многочисленных посредников, кормящихся за счет госпредприятий.

Завод может размещать на своем сайте бюллетень с перечнем отдельных комплектующих и цен, за которые они были куплены. Тогда продавец, готовый предложить более дешевый товар и заинтересованный в постоянном сотрудничестве с предприятием, сам выйдет на контакт с его менеджерами.

Несомненно, реалии работы заводов не так просты, и подобные нововведения должны проводить в жизнь специалисты, хорошо знакомые со спецификой работы на местах. Возможно, кто-то скажет, что этого сделать нельзя из-за коммерческой тайны. Но не скрываются ли за этим желание «спрятать» безграмотный менеджмент или коррупционные схемы?

Третий дисбаланс - имиджевый

Россия, будучи ключевым игроком в ЕАЭС, пока не выступает эталоном, каковым для многих граждан государств-участников евразийской интеграции являются страны Запада. Если какие-то государства тянутся к ЕС, то делают это в силу объективных причин, и, прежде всего, потому что хотят приобщиться к европейскому «экономическому раю». И желающих жить в Евросоюзе предостаточно, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.

С другой стороны, в российских городах-миллионниках накоплены огромные ресурсы, и они являются местами «паломничества» для желающих заработать граждан стран постсоветского пространства. Но важно ставить вопрос о том, как сделать все города ЕАЭС местами благоустроенности и уюта? Здесь стоит учесть и тот факт, что далеко не всегда «экономический рай» ЕС измеряется в конкретных подсчетах граждан.

Финансовый кризис еврозоны, миграционный удар по странам ЕС сокращают перспективы «большой карьеры» для приезжих. Однако престиж Евросоюза на символическом уровне по-прежнему сохраняет немалую притягательность для жителей других регионов.

Не улучшают имидж Евразийского союза и постоянно фигурирующие в СМИ темы коррупции, проблем регионов, социальной незащищенности населения. Таким образом, жизнеспособность ЕАЭС, да и любого другого интеграционного проекта, определяется одновременно и его экономической мощью, и возможностью обеспечить такой порядок, который позволит всем жителям на пространстве Евразии чувствовать себя уютно и комфортно.

Валентин Старичёнок, к.ист.н., доцент БГПУ (Минск)

Новой перезагрузки между США и Россией не будет - эксперт

Новой перезагрузки между США и Россией не будет - эксперт

24.08.2016

24.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Новой перезагрузки между США и Россией не будет - эксперт

Новой перезагрузки между США и Россией не будет - эксперт

24.08.2016

24.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В США в разгаре предвыборная кампания, которая наглядно высвечивает палитру политических взглядов американского истеблишмента. Естественно, кандидаты в президенты США не обходят вниманием евразийскую тематику, и активно дискутируют о приемлемом политическом курсе в регионе. О том, что может измениться во внешней политике США после выборов «Евразия.Эксперт» побеседовал с Андреем Цыганковым, профессором международных отношений и политических наук Государственного университета Сан-Франциско, экспертом Валдайского клуба.

- Как ЕАЭС и евразийская интеграция воспринимаются нынешним американским истеблишментом?

- Евразийский экономический союз – это тема, которая пока не представлена в избирательной кампании. Касательно России речь идет о двух основный вопросах, которые активно обсуждаются. Первый – роль России в развитии миропорядка вообще и роль Москвы в хакерских атаках на территории США как конкретный пример российского влияния и желания вмешиваться во внутреннюю политику США.

Второй – Украина, а именно скандалы с людьми, работающими в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа, которых уличили в связях с украинскими политиками. ЕАЭС по сути дела в избирательном дискурсе отсутствует. Однако определённые выводы можно сделать, исходя из заявлений, которые были озвучены до президентской гонки. В частности, Хиллари Клинтон говорила о том, что ЕАЭС – новая версия Советского Союза. И как бы ни назывались все попытки интеграции на пространстве бывшего Советского Союза, суть остаётся прежней, как и смысл. Поэтому в американскую внешнюю политику будут закладываться инструменты, направленные на сдерживание так называемых «имперских устремлений» России и попыток возродить советскую или неосоветскую империю.

- При существующей конфронтации обе партии вместе с тем признают, что с Россией можно и сотрудничать. Так как демократы и республиканцы видят стратегию в отношении России и ЕАЭС?

- У Клинтон и Трампа совершенно разные позиции насчёт того, как строить будущую политику в отношении России.

Клинтон исходит из того, что Россию в принципе необходимо сдерживать. Необходимо продолжать санкции, развивать и усиливать отношения с украинским руководством. Если понадобится – переходить на более значимые поставки военной техники и вооружений на Украину, не говоря уже об экономической помощи.

Когда речь заходит о сдерживании России, имеется в виду, прежде всего, старая, сформулированная ещё в начале 90-х годов стратегия геополитического плюрализма на постсоветском пространстве.

Её цель – ограничивать возможный рост России, ограничивать её влияние на Украину, Грузию и ключевые государства Центральной Азии. Несомненно, данная политика будет продолжаться.

Что касается республиканцев и их платформы, то это – компромисс между окружением Трампа и самой партией после того, как Трамп получил партийную номинацию.

Будет ли умеренный курс Трампа реализовываться на практике, если он будет избран президентом, на сегодняшний день сказать невозможно, ведь у выборов своя логика.

Дональд Трамп. Источник: zn.ua.

Вспомните, например, как изменился Буш-младший, перешедший с умеренных на неоконсервативные позиции после избрания. Важно иметь в виду и характер Трампа, отличающийся, похоже, крайней импульсивностью. Я бы поостерегся предсказывать что-либо в отношении поведения этого политика. Эта черта Трампа сильно тревожит многих и в принципе способна осложнить отношения с Россией, если он станет президентом.

Тем не менее, взгляды Трампа заслуживают внимания и могут послужить в качестве некоторых ориентиров. В отношении России эти взгляды принципиально отличаются как от Клинтон, так и американского истеблишмента в целом.

Скажем, в президентских выборах 2008 г. оба кандидата – Барак Обама и сенатор Джон Маккейн – соглашались с необходимостью любыми политическими, экономическими и военными средствами утверждать американский мировой порядок. Сопротивление со стороны крупных держав в расчёт не принималось. Сегодня эти позиции отстаивает только кандидат истеблишмента – Клинтон – причем, в более жесткой форме, чем Обама.

Трамп бросает этим позициям вызов, причем, настолько чувствительный, что ведущие представители республиканско-неоконсервативного истеблищмента уже объявили о своём намерении голосовать за Клинтон. Оказывают давление и на умеренных вроде экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который уже сделал заявление, что не доверил бы Трампу «ядерную кнопку». Таким образом, Клинтон – кандидат неолиберально-неоконсервативного консенсуса.

Основные идеи Трампа заимствуются из двух лагерей интеллектуально-политической элиты США – реализма и национализма.

Реалисты придерживаются политики баланса сил, разменов и согласований с крупными державами. Националисты и правые популисты – такие как, например, Пэт Бьюкенен и другие непредставленные во власти идеологи правой части политического спектра – усматривают угрозы религиозным устоям США, прежде всего, со стороны ислама и мусульман-мигрантов.

Недавняя внешнеполитическая речь Трампа – «компот» позиций реализма и национализма, которому пока далеко до стройной системы взглядов. У реалистов Трамп заимствует позиции, близкие и президенту Путину – терроризм как главная мировая угроза, необходимость широкой антитеррористической коалиции вне зависимости от внутриполитической системы государств-участников и так далее. У националистов же Трамп взял антимусульманскую паранойю, выраженную в многих книгах, в том числе, принадлежащих перу Бьюкенена. Кстати, и реалисты, и националисты в целом прагматически или даже с восхищением – в случае ряда националистов – относятся к Путину. Последнее объясняет и неоднократные реверансы Трампа Путину.

- Одни критики рассматривают Трампа как «агента Кремля», готового на уступки Путину. Другие уверены, что у него попросту нет внятной концепции внешней политики, он ею недостаточно интересуется. Что ближе к истине?

- Ни то, ни другое. У Трампа есть определенный комплекс внешнеполитических взглядов, который им постоянно озвучивается. Во-первых, он выступает за «удешевление» роли союзников американской внешней политики, потому что союзники довольно дорого обходятся Америке. Норму военных расходов НАТО в 2% ВВП обеспечивают всего несколько государств-членов Альянса, а остальной бюджет НАТО наполняют США. Во-вторых, Трамп настаивает, что НАТО должно сосредоточиться на борьбе с терроризмом. В-третьих, Россия должна рассматриваться как ключевой союзник в борьбе с терроризмом, а не противник. В-четвертых, придётся идти на размены и компромиссы, договариваясь с такими странами как Россия. Он несколько раз намекал на отмену санкций и даже на возможность признания Крыма в составе России. Хотя, повторю, Трамп – тёмная, не обладающая пока стройной системой взглядов «лошадка».

Что касается кремлёвского кандидата, «агента Путина» и прочее – это глупость, а также расчёт, попытка использовать неприязнь к Путину для набора политических очков. Здравые люди в американской интеллектуальной элите уже назвали это неомаккартизмом. Избирателей куда больше настораживает, насколько этот человек способен вести себя взвешенно и трезво в важнейших вопросах мировой политики.

- Республиканцы считаются большими «ястребами» по отношению к Москве. Они отличаются более агрессивной риторикой. Однако предвыборная программа, принятая республиканцами в июле, получалась на редкость сдержанной. Можно ли ожидать, что Трамп способен трансформировать партию в этом ключе?

- Это хороший вопрос. На него пока трудно ответить.

Трамп может быть способен повлиять на характер обсуждения внешнеполитических проблем в Америке, саму идентичность этой страны на мировой арене. Его позиции – ещё не изоляционизм, но уже значительная, довольно серьёзная критика глобализма со стороны самих американцев – приобрели популярность.

При этом, данные позиции плохо представлены в истеблишменте и мало озвучиваются основными СМИ. Избирательная кампания – способ активного привнесения этих идей в массовые слои, многие из которых подготовлены к критике глобализма собственным негативным опытом. Рабочие теряют работу, средний класс –зарплату, военные не хотят рисковать жизнями за власть и богатство элиты. В случае успеха Республиканская партия окрепнет, изменившись в новом направлении. У умеренных, связанных с такими интеллектуальными структурами, как Центр национальных интересов, возникнут новые перспективы.

Но есть и другая возможность, связанная с дискредитацией и частичной самодискредитацией Трампа. Он уже не раз демонстрировал «таланты» к саморазрушению, негативно высказываясь о мусульманах, этнических меньшинствах. Как только его оскорбляют, он бежит в «Твиттер» и отвечает оскорблениями же и непродуманными заявлениями. Результат может быть прямо противоположным, когда важный спор о политике и внешнеполитической идентичности США будет загнан вглубь и отложен. В итоге мы получим новую, еще более озлобленную и опасную версию глобализма с гегемонистскими, имперскими устремлениями.

- Вы упомянули, что Клинтон настроена жёстче Обамы. В чём это будет выражаться на практике?

- Здесь нужно сделать оговорку, что любой американский президент начинает с того, что пытается наладить отношения с Россией. На своих условиях, естественно. Он пытается договариваться, искать, каким образом Россия может быть полезна США. Так было не только в эпоху Билла Клинтона, но и при Джордже Буше-младшем, и при Обаме. Заканчивалось это, правда, всегда на иной ноте.

Думаю, Хиллари Клинтон тоже будет пытаться найти способ договориться с Россией. Хотя ситуация теперь принципиально отличается, сегодня не может быть новой «перезагрузки». Американский истеблишмент глубоко разочаровался в России и в Путине.

Хиллари Клинтон. Источник: post-gazette.com.

Никакого доверия к Москве нет – это ещё мягко сказано. Более того, подавляющее большинство американских политиков исходит из того, что до тех пор пока Путин у власти, серьёзных подвижек в отношениях РФ-США не будет. И что серьёзного диалога тоже не будет; не надо даже пытаться.

При этом в Белом доме понимают, что нужно в некоторых вопросах находить компромисс. Можно и нужно сотрудничать по Сирии и по Минскому процессу, но ни в коем случае нельзя пытаться установить какие-то партнёрские отношения, не говоря уж о попытках стратегического партнёрства, как это было в период «перезагрузки». Эту позицию на сегодняшний день отражают практически все политики и эксперты.

Например, на днях в The Washington Post вышла статья Анджелы Стент. Автор утверждает, что никакая «перезагрузка» невозможна до тех пор, пока Путин находится у власти. Смысл её аргументации заключается в том, что после распада СССР и окончания холодной войны Америка изначально стремилась к двум целям в отношении России. Первая: необходимо добиться, чтобы Россия стала участником нового американского мирового порядка, отличного от системы, установившейся после Ялтинской конференции 1945 г. Вторая: если «вписать» Россию в мировой порядок не удастся, надо добиться того, чтобы Россия не стала препятствием для того, чтобы новый порядок развивался без неё. И сейчас истеблишмент убедился, что Россия не будет участником американского миропорядка. Он борется только за то, чтобы Россия не стала, что называется, «спойлером».

В этом отношении нет иллюзий ни у Клинтон, ни у людей, которых она ведёт к власти. Эти люди хорошо известны в России – команда, связанная с экс-заместителем госсекретаря Строубом Тэлботтом, экс-послом в Москве Майклом Макфолом, экс-послом в Киеве Стивеном Пайфером и многими другими политиками, которые являются далеко не сторонниками того, чтобы проводить какую-либо «перезагрузку».

- Противники Клинтон обвиняют её в том, что «перезагрузка» сама по себе была чередой односторонних уступок Москве, моментом слабости Белого дома. Как демократы сейчас воспринимают ту эпоху? Считают ли они её своей ошибкой?

- Нет, демократы в своём большинстве с этим не согласны. Они исходят из того, что у «перезагрузки» были ограниченные цели, и эти цели были в основном достигнуты. Программа-минимум заключалась в том, чтобы вывести Россию из числа государств, движущихся в направлении того, чтобы стать изгоями, и сделать её полезной Западу после грузинского конфликта 2008 г. Далеко не всё удалось уладить, и как раз российская сторона имеет больше оснований быть недовольной «перезагрузкой», нежели американцы. Но был отлажен диалог по Ирану, подписан СНВ-III – важнейший договор по сокращению ядерных арсеналов. Было сотрудничество даже по Ливии, и оно стало неким водоразделом в отношении того, как Россия будет в будущем воспринимать внешнюю политику США, но всё же оно прошло по американским условиям. Клинтон и другие демократы положили эти уступки России себе в карман.

- Клинтон прямо заявила, что почтовый сервер Демократического национального комитета взломали по заказу российских спецслужб. В американской печати высказываются опасения, что российские хакеры могут взломать систему голосования в день выборов. Эти заявления играют существенную роль? Это просто предвыборная риторика, или за ними стоит нечто большее?

- Трудно сказать. Во всяком случае, разговор о том, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении России есть и ведётся уже сейчас. Но я сомневаюсь, что администрация Клинтон пойдёт на это.

Как показывают практика и политическая целесообразность, первые шаги новой администрации будут связаны с потребностью найти с Россией общий язык по ряду вопросов. Это обстоятельство будет уводить от новых санкций.

Но существенны и предвыборные обстоятельства, связанные с обязательным наличием образа врага, на фоне которого легче обозначать американские ценности. Избирателям легче понимать смысл лозунгов, если ясно, против кого они направлены. В этом отношении Россия – очень удобная мишень. Выбирают её, а не Китай. Хоть Россия – более демократическая страна, чем КНР, но выбирают именно её, потому что у России очень слабые лоббистские структуры в США. Её можно безболезненно атаковать внутри США, не получая отпор. В отличие от Китая, с Россией нет достаточной экономической взаимозависимости. Хакерские атаки, если они, конечно, шли с российской стороны – удобный повод напомнить об этом. Вырастет ли «хакерская история» в нечто большее, сказать сейчас нельзя.

- Недавно подавшего в отставку начальника штаба Трампа Пола Манафорта обвиняют в лоббировании интересов бывшего украинского лидера Виктора Януковича. В то же время, команду Клинтон обвиняют в связях с украинским олигархом Виктором Пинчуком. О чём это говорит?

- Как раз о связях истеблишмента с предыдущими украинскими властями и с олигархами, которые тоже были близки к власти. Если говорить о Пинчуке и его связях с Фондом Клинтонов, то пресса просто обращает внимание на близкие отношения возможной будущей администрации с украинской политикой. Впрочем, финансовая сторона тут малосущественна. Гораздо более существенной является политический момент – роль, которую американская политика и элита играют в украинских преобразованиях.

Сомнений здесь быть не должно: сегодня Украина – фактически государство-клиент США.

Она находится на попечительстве американского истеблишмента, конкретно – на политическом попечительства вице-президента Джо Байдена, который, по собственному признанию, общается с президентом Петром Порошенко чаще, чем со своей женой. В этом смысле, несомненно, у США огромные возможности влиять на Украину, не только лоббистские. Так что Клинтон достаточно быстро получает оттуда необходимую информацию о связях Трампа. Киев в связи с этим делает всё возможное, чтобы порадовать своего хозяина в Вашингтоне. Тут даже вопросов быть не может – действует прямая связь.

Джо Байден в окружении украинских политиков: Владимира Гройсмана, Петра Порошенко и Арсения Яценюка. Источник: nv.ua.

В отношении Трампа обвинения тоже небеспочвенны. И они будут играть существенную роль, если какие-либо финансовые вложения, связанные с его командой, подтвердятся. Доказательство финансовой зависимости от Януковича сотрудников, работающих на Трампа, будет крупным успехом кампании Клинтон. Ведь Янукович ассоциируется с прошлым. Ассоциируется с Путиным. Путин, как было мною сказано, воспринимается истеблишментом и большинством американцев как политик, опасный для Америки. Как политик, с которым, по возможности, нужно иметь как можно меньше дел.

- Отдельные группы конгрессменов и сенаторов от обеих партий призывают ввести новые санкции против России, либо расширить имеющиеся. Они также выступают за поставки летального оружия на Украину. Насколько данная позиция популярна в американской элите?

- Эта тема очень активно присутствует в медийном пространстве и политических дискуссиях. Большинство людей, связанных с Клинтон и неоконсервативными кругами в республиканском истеблишменте, давно отстаивают эту позицию. Это не менялось. Если вы посмотрите публикации, заявления политиков, позиция, в общем, осталась прежней: должны быть новые поставки оружия на Украину, должны быть новые санкции.

В рядах истеблишмента присутствует прочное убеждение, что санкции работают, Россия слабеет, и уступки, на которые Путин идёт по Украине, связаны как раз с этим.

Значит, надо просто укреплять санкции и ждать, пока Россия либо развалится, либо ослабнет до такой степени, что будет выполнять условия США.

В этом смысле особых изменений нет. Но интересно то, что сами кандидаты и, прежде всего, Клинтон, об этом практически не говорят в избирательной кампании. До кампании у неё была довольно жёсткая позиция по Сирии и Украине. Она выступала за бесполётную зону в Сирии, за поставки летального оружия на Украину, за всё то, что она называет «увеличением цены» для России. Может быть, это связано с тем, что она будет пытаться наладить отношения с Москвой, когда придёт к власти, но, скорее всего, до этой темы пока просто не дошла речь, и мы услышим об этом, когда будут первые дебаты между ней и Трампом по внешней политике.

- Заявления Трампа по НАТО приводят в шок союзников США по НАТО в Восточной Европе и на Балтике. Поэтому экспертные центры, близкие к атлантистам, активно агитируют за Клинтон. Что ожидать членам Альянса на европейском континенте в случае победы Клинтон или Трампа?

- Тут как раз всё однозначно. Есть чёткий водораздел: если побеждает Клинтон, принципиально отношения с США-НАТО не изменятся. Будет продолжаться развитие и расширение Альянса, углубление двухсторонних отношений между НАТО и бывшими советскими государствами. Существующий курс продолжится.

Если к власти придёт Трамп, более вероятно, что НАТО будет восприниматься Белым домом как организация, которая должна бороться с терроризмом. И как организация, которая должна воспринимать Россию в роли союзника по борьбе с террором.

Во всяком случае, таковы заявленные Трампом позиции. США будет исходить из того, что они не против НАТО, но союзники должны научиться «платить по счетам». Так что паника со стороны восточноевропейских атлантистов понятна. И понятно, почему экс-премьер Арсений Яценюк и многие другие украинские политики в ужасе от того, что Трамп может стать президентом. Но в действительности он не является противником НАТО. Он лишь за изменение миссии и решение задач сообразно имеюшимся ресурсам.

- Оба кандидата также активно поднимают тему Китая по линии Транстихоокеанского партнерства (TPP) и Ирана по ядерной программе. Всё-таки что воспринимается главным вызовом США – Россия, Китай, Иран, все вместе?

- Россия выдвинулась в число главных противников. Последние пару лет многие высказались, что это «угроза номер один». Иран всегда рассматривался как противник. Фактически перспектива получения Ираном ядерного оружия – кошмар любого американского политика. Поэтому,

когда Россия укрепляет отношения с Ираном – это очень тревожно для американского политического класса.

Что касается Китая, это зависит от нескольких факторов. Отношение США к Китаю полно нюансов. Американцы говорят: «Да, Россия представляет собой растущую угрозу, хотя по некоторым вопросам мы можем сотрудничать. Иран был и остаётся угрозой, хотя мы можем что-то сделать, чтобы перевести его на другой уровень отношений. А Китай – это более сложный уровень отношений». Есть влиятельная позиция, согласно которой Китай – поднимающаяся угроза и враг, более того, США надо готовиться к тому, чтобы воевать с Китаем, уже достаточно скоро, скажем, лет через 15. И в этом плане страшная перспектива вырисовывается, что Россия и Китай создадут военно-политический союз, если США не смогут Россию перетянуть на свою сторону. Но многие продолжают исходить из того, что Китай – в целом экономически и политически ответственная держава, которую можно удержать в сфере правил, созданных американцами.

- Какое место в американской стратегии отводится Беларуси? В республиканской платформе, к примеру, содержится просьба к России «не выгораживать» «сталинистскую» Беларусь.

- США будут исходить из того, что Беларусь, какой бы там ни был режим, сталинистский или не сталинистский, не представляет никакой угрозы для такой страны как Америка, но она может быть удобным средством воздействия на Россию.

США важно найти средства противодействия и сдерживания России в Евразии и на постсоветском пространстве.

И если в связи с этим Белый дом сможет найти общий язык с Александром Лукашенко, это поможет Америке. Америка считает, что даже не обещая Минску ничего серьёзного и, тем более, не реализовывая обещания, она сможет заставить Россию нервничать.

- А в Центральной Азии?

- По Центральной Азии присутствует та же самая логика и те же соображения. Регион близок к Китаю и Ирану. Поэтому США ведут там политику по сдерживанию других, более крупных держав. Кроме того, в отношении Центральной Азии имеется целый ряд геоэкономических вопросов, которые находятся в сфере интересов США. Они фактически утратили контроль над Центральной Азией на сегодняшний день, и это очень болезненно воспринимается истеблишментом. Теперь США пытаются заново выстраивать отношения с Узбекистаном и развивать отношения с Казахстаном, помимо политики учитывая и свои экономические интересы.

Беседовал Александр Шамшиев

Почему в Евразийском союзе сохраняются торговые барьеры?

Почему в Евразийском союзе сохраняются торговые барьеры?

23.08.2016

23.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Почему в Евразийском союзе сохраняются торговые барьеры?

Почему в Евразийском союзе сохраняются торговые барьеры?

23.08.2016

23.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Переживаемый странами ЕАЭС экономический кризис вновь привлек внимание к действующей системе изъятий и ограничений из режима свободной торговли. В конце мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета сохранение системы изъятий негативно оценил президент Беларуси А. Лукашенко. «Равные экономические условия для государств- участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы», - заявил он. Почему в Евразийском союзе сохраняются изъятия и барьеры и как их устранить?

Изъятия – проблема всех союзов

Система изъятий и ограничений – неизбежный атрибут практически любого таможенного и тем более – экономического союза. Как правило, возникают они еще на стадии формирования объединения, будучи инструментом адаптации отдельных государств к новым условиям торговли. В МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), например, единый таможенный тариф до сих пор регулирует импорт лишь 85% всех товаров, хотя создано это объединение еще в 1991 г. Каждое государство- участник союза имеет свой список изъятий из единого таможенного тарифа, причем списки эти гораздо более обширные, чем тем, которые используются для беспошлинной взаимной торговли.

Ликвидация таможенных барьеров может негативно сказаться на экономике в том случае, если в процессе создания союза происходит повышение ввозных пошлин, которыми облагаются импортируемые из третьих стран товары. Повышение ввозных ставок, как правило, происходит в процессе адаптации союзных экономик, изначально имеющих разный уровень тарифной защиты, к работе в условиях единого таможенного пространства.

Система изъятий и ограничений помогает тем странам, которым приходится значительно повышать тарифы на импорт, приспособиться к работе в новых условиях.

Как правило, таможенные изъятия касаются критически важных товаров (промышленное оборудование, машины, продукты питания и т.п.), повышение стоимости которых будет негативно воспринято населением или отрицательно скажется на функционировании отдельных сегментов экономики. Чтобы избежать такой ситуации, государство получает право ввозить эти товары по более низким пошлинам или вообще без них.

Причины изъятий

Ко времени создания в 2010 г. Таможенного союза ввозные таможенные пошлины у членов интеграционной «тройки» – России, Белоруссии и Казахстана – совпадали только на 40%. Почти по 11 тыс. товарных позиций их прошлось согласовывать. Проблема заключалась в том, что Казахстану следовало повышать тарифы примерно по 55% товарных позиций. В отличие от России и Беларуси, он не обладал достаточно развитой обрабатывающей промышленностью, и, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимыми товарами и избежать скачка цен, поддерживал более низкий уровень ввозных пошлин.

5 июля 2010 г. в Астане был утвержден «Протокол об отдельных временных изъятиях из режима функционирования единой таможенной территории Таможенного союза», давший государствам-импортерам право устанавливать стандартные таможенные пошлины для товаров, в отношении которых применялись антидемпинговые меры или более высокие ввозные ставки. Этот документ создавал правовую основу для формирования списков изъятий из единого таможенного тарифа ТС, позволяя устанавливать на отдельные категории товаров более низкие ввозные пошлины.

Если Россия, поддерживавшая до 1 января 2010 г. более высокие таможенные ставки по большинству товарных позиций, была вынуждена их понизить, то Казахстан, напротив, повысить.

Для Казахстана же был установлен перечень из 400 товарных категорий (лекарства, пластмасса, бумага и картон, изделия из алюминия и др.), ставки для которых устанавливались на более низком или нулевом уровне, чем в других странах союза. При ввозе в Россию или Беларусь они облагались по ставкам единого таможенного тарифа ТС.

То есть, если тот или иной товар ввозился в Казахстан по льготным импортным тарифам и затем поставлялся в Россию или Беларусь, то он облагался стандартными для союза ввозными пошлинами. Астана тем самым получала возможность льготного ввоза необходимых для республики товаров, а Москва и Минск обеспечивали защиту внутреннего рынка от наплыва дешевой иностранной продукции.

Фактически в рамках ЕАЭС частично сохранялись внутренние таможенные пошлины, применявшиеся в том случае, если речь шла о реэкспорте продукции, поставляемой из третьих стран.

Кроме того, в ЕАЭС используются квоты, позволяющие ввозить отдельные категории товаров по более низкой или вообще нулевой таможенной ставке. После того, как квота заканчивается, товар ввозится уже по обычным, как правило, значительно более высоким таможенным тарифам. Распределением и утверждением квот занимается главный исполнительный орган ЕАЭС – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Решением Коллегии ЕЭК на 2016 г. Россия, например, получила право ввезти по более низким таможенным ставкам 40 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, 400 тыс. тонн свинины, а также отдельные виды молочной сыворотки.

Как устранить изъятия?

Задачи по ликвидации изъятий и ограничений ставились перед ЕАЭС неоднократно. Так, еще в декабре 2013 г. Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета говорил о необходимости сформировать к 1 марта следующего года полный список изъятий и определить сроки их устранения. Однако на практике изъятия и ограничения продолжают играть в ЕАЭС важную роль, и сроки их окончательного устранения пока не ясны.

Свой перечень таможенных преференций в процессе присоединения к ЕАЭС получили Армения и Кыргызстан.

Так, Армения, ставшая полноправным участником Евразийского союза со 2 января 2015 г., получила право на ближайшие 7 лет применять особые ввозные тарифы на ряд молочных продуктов, яйца и мед, а до 2019 г. – на некоторые виды фруктов и орехов. До 2018 г. Ереван может держать нулевые ставки на бензин и перейти на единый тариф ЕАЭС лишь в 2020 г. Кыргызстан, присоединившийся к Евразийскому экономическому союзу в августе прошлого года, по результатам переговоров получил право на таможенные преференции по 300 товарным категориям сроком на пять лет. И это при том, что изначально список таможенных льгот включал 2,5 тысячи позиций.

Помимо временных ограничений, установленных на переходный период, в рамках ЕАЭС появляются и постоянные изъятия. К их появлению, в частности, привело прошлогоднее присоединение Казахстана к ВТО, которое произошло на условиях, значительно менее выгодных, чем у РФ. Россия, в частности, сумела выторговать для себя более высокие таможенные пошлины на продукцию машиностроения и сельского хозяйства, которые и были взяты за основу таможенного тарифа ЕАЭС. Казахстану таких условий в ВТО добиться не удалось.

В результате страны ЕАЭС были вынуждены согласовать отдельный протокол, который регулирует порядок ввоза товаров, импортируемых Казахстаном по более низким ввозным таможенным ставкам. В соответствии с этим документом, вступившим в силу 11 января этого года, такие товары предназначены только для внутреннего казахстанского рынка. Если же они ввозятся в другие страны ЕАЭС, то импортер должен уплатить ввозные пошлины по ставкам единого таможенного тарифа союза. Проблему совмещения членства Казахстана в ВТО и ЕАЭС тем самым удалось снять, но возникшая в результате новая система изъятий в рамках единого рынка фактически является постоянной.

Ограничения на ввоз из РФ отдельных категорий продуктов питания и топлива неоднократно вводились Казахстаном после снижения курса рубля в 2014 -2015 гг., сделавшего российский экспорт гораздо более конкурентоспособным. Россия же после вступления в силу экономической части соглашения об интеграции Украины и ЕС была вынуждена в одностороннем порядке отменить в отношении Украины соглашение о зоне свободной торговли СНГ. Причиной этого стал провал переговоров между Брюсселем, Киевом и Москвой о согласовании зон свободной торговли и купировании рисков реэкспорта.

Астана и Минск не стали выходить из ЗСТ с Украиной, посчитав, что экономически им это не выгодно (по крайней мере, на текущий момент, учитывая значительные поставки белорусских и казахстанских товаров на украинский рынок), а политический конфликт с Киевом является проблемой Москвы. В результате возникли противоречия. Об этом, в частности, на майском заседании Высшего Евразийского экономического совета говорил А. Лукашенко, по словам которого ЕАЭС до сих пор не выработал алгоритм действий в случае применения односторонних мер защиты в отношении третьих стран. На заседании Межправительственного совета 12 августа в Сочи партнеры по ЕАЭС согласовали механизм электронной прослеживаемости товаров, что позволяет снизить рески реэкспорта и урегулировать основные противоречия.

При всем этом работа по формированию в рамках союза общего рынка продолжается. В настоящее время утверждены концепции формирования общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

До конца этого года должен заработать единый рынок лекарств и медицинских изделий, в 2019 г. – единый рынок электроэнергии, к 2025 г. – единый регулятор финансовых рынков. Но отдельные изъятия, определяемые, например, членством Казахстана в ВТО, будут атрибутом ЕАЭС еще долгое время, и ожидать их ликвидации в обозримой перспективе не стоит.

Сохранение изъятий и ограничений не самым лучшим образом сказывается на функционировании и развитии ЕАЭС, препятствуя формированию полностью единого экономического пространства. Вместе с тем, подобные ограничения есть в большинстве таможенных союзов, которые иначе вообще не могли бы возникнуть. Поэтому к их отмене следует подходить осторожно, следуя принципу сочетания общесоюзных и национальных экономических интересов.

Если США перебросят ядерное оружие из Турции в Румынию: что это значит для Евразии?

Если США перебросят ядерное оружие из Турции в Румынию: что это значит для Евразии?

23.08.2016

23.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Если США перебросят ядерное оружие из Турции в Румынию: что это значит для Евразии?

Если США перебросят ядерное оружие из Турции в Румынию: что это значит для Евразии?

23.08.2016

23.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Информация о возможном перебазировании американского ядерного оружия из Турции в Румынию, несмотря на то, что пока официально она не была подтверждена, вероятно, отражает некие реальные действия или планы США в отношении ядерного арсенала, много лет размещавшегося на территории Турции в качестве важного, хотя и не критического, элемента устойчивости южного фланга НАТО. Это уже породило многочисленные обсуждения возможных стратегических последствий данного шага.

Конечно, пока рано говорить и о том, что США сворачивают свое военное присутствие в регионе, и о том, что Турция может перестать быть членом НАТО.

Пока разговоры о выводе американского ядерного оружия из Турции стоит воспринимать, скорее, как элемент торговли между Вашингтоном и Анкарой относительно новых условий взаимодействия.

Которые, конечно, будут не столь партнерскими, как 10-12 лет назад, но вряд ли дело дойдет до полного расставания. Торговля, конечно, начинает приобретать сравнительно жесткие формы, что во многом связано со столкновениями личностей, однако это именно торговля.

Тем не менее, важно отметить три обстоятельства, которые вызывают интерес в связи с разговорами о судьбе ядерного оружия США в Турции.

Первое. США, вероятно, признают, что политическая ситуация в Турции развивается в таком ключе, что ядерное оружие, размещенное на территории этой страны, превращается из ценного актива в источник рисков.

Характерно, что Турция за послевоенный период неоднократно переживала периоды нестабильности, причем со стрельбой и террористическими актами, но судьба ядерного оружия под сомнение не ставилась.

Даже если учитывать информационно-манипулятивный характер поведения Вашингтона, вероятно, все же стоит исходить из того, что там пришли к выводу о вероятности длительной и слабоуправляемой дестабилизации в Турции, в ходе которой возможны любые неожиданности. В том числе и сконструированные искусственно.

В этой связи нельзя исключать, что американцы рассматривают сценарии дальнейшего раскачивания ситуации в Турции, а тактическое ядерное оружие в таком случае будет инструментом давления Анкары на Вашингтон, что Эрдоган уже обозначил. И этот фактор уязвимости необходимо убрать.

Второе. США рассматривают ядерное оружие в качестве важнейшего и военного, и политического инструмента, допуская, вероятно, сценарии точечного применения тактического ядерного оружия в Европе.

В противном случае, наиболее понятным и логичным было бы решение о выводе ядерного оружия в США (данная опция ситуации даже не звучала). Это в том числе говорит о том, что

США всерьез рассматривают Европу в качестве театра не только некоего гибридного противоборства с Россией, но считают допустимым ядерный конфликт.

Ведь тактическое ядерное оружие, оружие поля боя, в отличие от стратегических ядерных сил, не может в полной мере считаться орудием сдерживания. Очередь ТЯО приходит тогда, когда сдерживание уже не сработало, и конфликт уже начался, причем развивается в неблагоприятную для одного из участников сторону. А то, что тактическое ядерное оружие, что размещенное в Турции, что перевезенное в Румынию, нацелено именно против России, сомневаться не приходится.

Третье. Планы США по выводу ТЯО в Румынию, а не, например, в Польшу или Катар, если информация верна, говорят о стремлении Вашингтона сместить вектор конфронтации и институционально (а ядерное оружие, даже тактическое – это институциональный инструмент) обустроить новый «театр конфронтации».

Ситуация на Ближнем Востоке, вероятно, становится окончательно малоуправляемой, а, возможно, и бесперспективной. Ведь ядерное оружие в Турции было силовым инструментом, пригодным для использования не только в контексте НАТО.

Размещение тактического ядерного оружия в Румынии, впрочем, выглядит вполне логично в контексте укрепления «причерноморского фланга» НАТО в качестве плацдарма давления на Россию.

Особенно учитывая, что черноморские союзники Вашингтона – Болгария, Румыния всегда относились к союзникам «второго сорта», которых в «случае чего» не жалко. Важно однако то, что на фоне нагнетания обстановки вокруг Украины, действия США выглядят как попытка «сыграть на обострение», хотя пока только в политическом плане.

С другой стороны, нельзя не отметить, что вывод американского ядерного оружия из Турции, если он действительно произойдет, будет означать стремление США уклониться от конфронтации вокруг формирующегося транспортно-индустриального коридора «Север-Юг» и возникающего в этой связи российско-иранско-азербайджанско-турецкого взаимопонимания, которое при определенных условиях может перерасти в нечто большее.

Вероятно, США посчитали этот раунд борьбы за влияние на Ближнем Востоке близким к проигрышу и стремятся максимально сосредоточить ресурсы на тех направлениях, где «победа» или, как минимум, достижение выгодной геополитической конфигурации вполне возможно.

Проблема, впрочем, в том, что США становятся все более и более свободными в выборе политики на Ближнем и Среднем Востоке: даже опция тотальной дестабилизации теперь вполне допустима для Вашингтона. И уж тем более допустимыми становятся политические манипуляции.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ

3 модели евразийской интеграции: от Александра Македонского до СССР

3 модели евразийской интеграции: от Александра Македонского до СССР

23.08.2016

23.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

3 модели евразийской интеграции: от Александра Македонского до СССР

3 модели евразийской интеграции: от Александра Македонского до СССР

23.08.2016

23.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Российский историк, и.о. ректора Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов в интервью «Евразия.Эксперт» рассказал о трех исторических моделях евразийской интеграции: империи Александра Македонского, теократической сверхдержаве последователей Мухаммеда и Российской империи с Советском Союзом.

– Сегодня много говорят о беспрецедентном подъеме Азии и окончании господства Запада. Как исторически развивались отношения между этими двумя частями света?

– В исторической литературе европейских стран, начиная с древних эллинов и римлян, достаточно популярным было представление о Европе как цивилизованном мире, а Азия (а вернее всё, что было восточнее той или иной европейской страны или народа) представлялась миром варварства и дикости. Многие поколения политических и интеллектуальных элит воспитывались на этом достаточно спорном мировоззренческом тезисе.

В работах известных историков и речах ведущих политиков минувшего столетия красной нитью проходит противопоставление «свои» - «чужие», «мы» - «они». При этом «свои» – это прекрасные люди в борьбе на стороне «добра» против сил «зла», защищающие достижения цивилизации и т.п. Достаточно почитать книги А. Тойнби или выступления У. Черчилля, чтобы в полном мере прочувствовать всю глубину раскола между «Европой» и «Азией».

На самом деле представление о европейцах во многих странах Азии было примерно аналогичным. Именно европейцы нередко воспринимались в качестве варваров, обладающих достаточно специфическим набором ценностей, нередко противоречащим гуманистическим взглядам философов Востока.

Подъем Европы и её доминирование в мире случилось по меркам истории человечества относительно недавно. И, как известно, за любым подъемом бывают периоды спада. При этом очевидно, что период упадка Востока закончился и начался его подъем. Эти процессы естественно вызывают обеспокоенность у элит западноевропейской цивилизации, и они пытаются реагировать на вызовы XXI в.

– Какова историческая функция евразийского пространства во взаимодействии Запада и Востока?

– На самом деле Евразийский регион – это больше чем обозначение самого большого материка на Земле. В целом очевидно, что многообразие народов, культур, языков и религий делают Евразию одним из самых сложных регионов мира для изучения и прогнозирования в области социальных и гуманитарных наук. Основные современные цивилизации родились и формировались в этом гигантском «котле», взаимодействуя или противодействуя друг другу.

Именно борьба за ресурсы на евразийском пространстве привела к глобализации мира, втягиванию в мировое хозяйство Африки, Австралии, Америки.

Не понимая всего многообразия и драматизма предыстории этого региона и его влияния на судьбы всего мира и человечества, невозможно адекватно воспринимать современные реалии.

К сожалению, большинство людей в принципе склонны жить текущим днём и не придают значения истории существующих проблем. Евразийский регион фактически являлся и является грандиозным перекрестком разных миров, пересечением торговых путей, культурных, научных связей…

При этом традиционно перенаселенный в силу географических и климатических особенностей Восток периодически выбрасывал на Запад избыточное население, что и порождало конфликты, формировало у многих поколений ощущение угрозы, исходящей с Востока.

Необходимо помнить, что Великое переселение народов когда-то стерло с лица Земли карту Западной Римской империи, сформировав новый этнокультурный и политический ландшафт.

Спустя тысячелетие именно нашествие с Востока уничтожило и Восточную Римскую империю (Византию). Однако имеются и исторические примеры обратного движения народов с Запада на Восток нашего материка.

– Как в этих процессах участвовали народы, населявшие Московское царство, а затем Российскую империю? Можно ли говорить об их самостоятельной исторической роли?

– Месторасположение России на карте мира исторически и геополитически позволяло относить нашу страну и её народы как к одной, так и другой части света. Однако необходимо помнить, что так было не всегда. Русские земли на протяжении более полутысячи лет были частью Европы и христианского мира. Обширные территории, бескрайние леса, нахождение на востоке Европы, православная (ортодоксальная) христианская вера, – всё это конечно выделяло наших предков из рядов других европейских народов. Однако и русские княжества, и Русское царство были частью Европы.

В определенный момент кое-что произошло в мире, заставившее практически всех европейских правителей начать гонку за расширение своих территорий и, главное, искать пути на Восток – в Индию и Китай.

Точкой отсчета, когда европейцы устремились на Восток, можно считать 1453 год – падение Константинополя и гибель Византии.

Турки-османы перекрыли важнейший торговый путь между Европой и Азией, запретили продавать христианам пряности, шелка, фарфор и прочие предметы роскоши, которые традиционно попадали в Европу из Индии и Китая.

В результате цены на эти товары в Европе взлетели в десятки раз, а возникший дефицит не представлялось возможным решить никаким способом, кроме поиска новых торговых путей в обход исламского мира.

– Следовательно, народы Европы были вынуждены приспосабливаться к новым реалиям…

– Важно помнить, что собственных ресурсов в Европе XV в практически не было. Суровый климат и долгие зимы не позволяли производить достаточно продовольствия даже для собственного населения.

Европейцы, включая русские народы, вынуждены были начать развивать технологии, совершать географические открытия, совершенствовать вооружения и средства транспорта, чтобы выжить в евразийской конкуренции.

Почему-то в российском историческом образовании больше всего внимания уделяют походам Диаша, Васко да Гама и Колумба, а также прочим морским экспедициям западных европейцев (англичан, голландцев, французов и пр.). Иначе говоря, поискам и освоению морских путей в Индию.

Однако значительно большее значение для дальнейшего вектора развития России и евразийской интеграции в целом имело путешествие тверского купца Афанасия Никитина, записки которого фактически стали разведданными, повлиявшими на стратегические планы политических элит Русского царства.

– Эти различные исторические траектории повлияли на модели интеграции европейских и русских народов?

– Западноевропейские страны (Испания, Португалия, Нидерланды, Англия, Франция) стали осваивать морские пути в страны Востока и создавать морские колониальные империи.

Торговля с Востоком приносила колоссальные прибыли. Как известно, моря и океаны не только соединяют, но и прекрасно разделяют. Западные европейцы имели возможность совершать морские набеги, чаще всего похожие на пиратские рейды, и при этом не опасаться ответного удара по своим метрополиям. Приоритетными задачами становилось развитие военных технологий, флота, систем навигации, консервирования продуктов питания и т.п.

Русские народы, населявшие восточную часть Европы, также нашли свои пути в Индию и Китай, но все они были сухопутными. Соответственно, тактика разбойных нападений и прямого ограбления была неприемлемой.

Необходимо было вырабатывать общие принципы, формулировать единые интересы, учитывать многообразие культур и религий. Технологии были важны, но вторичны.

Ключевое значение приобретали задачи евразийской интеграции разных стран и народов, позволяющие обеспечить безопасность торговых путей и источников ресурсов. Мирное сосуществование с едиными законами способствовало развитию экономических связей, обеспечивало стабильность и процветание, как для политических элит, так и для простого населения всех народов, входивших в формировавшуюся империю или в союз с ней.

– Сегодня часто можно услышать понятие Центральной и Восточной Европы. Какое место этот регион занимал в процессах континентального взаимодействия?

– Самая незавидная доля оказалась у народов, проживавших в центре Европы (германские народы, скандинавы, поляки). Они оказались зажаты с двух сторон. С одной стороны им были перекрыты морские пути на Восток, а с другой – сухопутные. После неудачных попыток «прорваться» у их политических элит оставалась только возможность либо начинать производить нечто, что будет интересно их западным или восточным соседям, либо идти к ним на службу.

На мой взгляд, необходимо прекратить противопоставлять Европу и Азию. Исторический опыт нашей страны позволяет сделать вывод, что народы Евразии могут столетиями жить в мире и согласии, добиваться выдающихся успехов в развитии своих культур, и при этом иметь общие достижения.

– Что означает евразийская интеграция с исторической точки зрения? Можем ли мы говорить об исторических прецедентах и моделях такой интеграции?

– В принципе в исторически обозримом горизонте мы можем выделить несколько моделей евразийской интеграции. Первая из наиболее известных нам относится к периоду греко-персидских войн.

Империя Александра Македонского стала первой попыткой евразийского объединения в единое политическое, экономическое и культурное пространство.

Один из первых исторических экспериментов оказался недолговечным и ненадолго пережил своего основателя, который, тем не менее, стал бессмертной легендой. Восточная Римская империя (Византия) имела свои владения, как в Европе, так и в Азии, но в целом оставалась скорее европейским образованием.

Серьезными интеграционными проектами для евразийского пространства стали попытки сторонников Ислама и последователей Мухаммеда создать теократическую сверхдержаву, а также деятельность монголов во времена Чингисхана и его наследников.

Однако следует отметить, что все эти исторические эксперименты в первую очередь опирались на военные методы и ярких военно-политических лидеров. Поэтому они и были обречены на распад в долгосрочной перспективе.

На самом деле наиболее гармоничной и стабильной можно считать модель евразийской интеграции, которую продемонстрировало Русское царство, трансформировавшееся в начале XVIII века в Российскую империю.

Политика русских царей и российских императоров на протяжении нескольких столетий позволяла интегрировать политические и интеллектуальные элиты. При этом имперские попытки ущемления прав и свобод нерусского и нехристианского населения чаще всего приводили к росту напряженности и региональной дестабилизации, поэтому нельзя было позволить себе увлечься ими и уж точно невозможно было сделать их частью механизма функционирования империи.

Даже советский коммунистический эксперимент ХХ в можно считать продолжением попыток создания евразийской общности на других идеологических принципах.

– В последние годы Китай заговорил о больших амбициях по интеграции евразийского пространства через проект Экономического пояса Шелкового пути. Какие намерения стоят за этой инициативой?

– Современный Китай перенаселен и вынужден искать новые возможности для удовлетворения возрастающих потребностей своего населения.

В принципе возможен сценарий повторения Великого переселения народов (IV-VII веков н.э.) или создание восточной «империи» нового типа.

Однако исторический опыт должен предупреждать политические элиты о пагубности и недолговечности каких-либо насильственных и военных решений.

В исторической ретроспективе можно достаточно уверенно утверждать, что интеграционные процессы могут быть успешными и долговечными, когда они направлены на обеспечение стабильности, безопасности и процветания всех слоев населения.

В условиях формирования общих экономических стандартов и устранения каких-либо торговых барьеров необходимо сохранять многообразие политических, культурных и религиозных общностей.

– Не угрожает ли евразийскому пространству доминирование демографических гигантов Азии – Китая и Индии?

– Европоцентризм характерен для самих европейских народов и в этом нет ничего плохого. На протяжении последних столетий Европа действительно была основным «драйвером» развития мировой цивилизации. Поэтому европейские языки становились международными языками для деловой и дипломатической коммуникации.

Однако мы видим, что в центр карты мира в Соединенных штатах помещается США, в африканских странах – Африка, в Китае – Китай, на наших картах – Россия.

Если же принять волновую теорию развития евразийского пространства за основу, то вполне возможно, что европейская волна на Восток, частью которой также является и США, потеряла свою силу и угасает. В таком случае в ближайшие столетия нас ждет волна в обратном направлении. Думаю, что в этом нет ничего страшного, но наши политики должны уметь плавать и хорошо ловить волну.

Беседовал Вячеслав Сутырин

Индия и Россия займутся серийным сооружением энергоблоков АЭС

Индия и Россия займутся серийным сооружением энергоблоков АЭС

22.08.2016

22.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Индия и Россия займутся серийным сооружением энергоблоков АЭС

Индия и Россия займутся серийным сооружением энергоблоков АЭС

22.08.2016

22.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

10 августа Индия ввела в промышленную эксплуатацию первый блок АЭС «Куданкулам», построенный с участием России. Совместные проекты в сфере атомной энергетики – важная составляющая стратегического партнерства России и Индии, и атомщики РФ готовы помочь развитию индийской атомной отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии передачи энергоблока №1.

Россия в соответствии с межправительственным соглашением от 1988 г. и дополнением к нему от 1998 г. сооружает в Индии в штате Тамилнаду АЭС «Куданкулам». Заказчик строительства – Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL). Первый блок станции мощностью 1000 МВт является на сегодняшний день самым мощным и безопасным в Индии и соответствует наиболее современным требованиям безопасности. Принципиальной особенностью проекта атомной станции является сочетание активных и пассивных систем безопасности.

Реакторная установка АЭС «Куданкулам» защищена от всех возможных природных и техногенных воздействий, таких как землетрясение, торнадо, ураган, взрывная волна, падение самолета.

Станция буквально напичкана диагностическим оборудованием и снабжена всеми необходимыми «постфукусимскими» системами безопасности.

«Эксплуатационные показатели первого блока АЭС «Куданкулам» превзошли расчеты», – считает независимый эксперт в атомной энергетике Александр Уваров. Он отметил, что коэффициент полезного действия (КПД) первого блока оказался на 2,4% выше ожидаемого, мощность – на 2,5%. «То есть фактически Индия получила более совершенный продукт, чем планировала изначально», – отметил эксперт.

«Для индийских партнеров, рассчитывавших на меньшие КПД, мощность и коэффициент готовности, это приятная неожиданность, так как для заказчика повышение этих цифр – большая выгода в процессе эксплуатации. Деньги были уплачены за меньшие параметры, но мощности снимать в итоге они смогут больше, а значит, смогут получать дополнительную непредусмотренную прибыль. Более высокий коэффициент мощности позволит дополнительно получить электроэнергию для небольшого города или для поселка», – отметил руководитель блока перспективных энергетических технологий Курчатовского ядерного технологического комплекса Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Петр Алексеев. Он подчеркнул, что таких превосходных результатов удалось добиться благодаря повышению качества произведенного в России оборудования.

Первый блок был включен в национальную энергосистему Индии в 2013 г. В конце 2014 г. его передали в гарантийную эксплуатацию, в течение которой были подтверждены все установленные показатели работы энергоблока. Это было необходимо для окончательной передачи энергоблока заказчику, означающей официальное завершение проекта строительства атомного блока.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что блок №1 станции стал важной составляющей планов правительства Индии по трансформации национальной экономики в направлении большей экологичности. «Возможно, не все знают, но первый энергоблок «Куданкулам» мощностью тысяча мегаватт – это самый мощный энергоблок в Индии. Мы решительно настроены реализовывать амбициозную повестку выработки атомной энергии», – сказал Моди.

В повестке российско-индийского сотрудничества по мирному атому – ввод в эксплуатацию блока №2, строительство второй очереди (блоки №3 и №4) и подписание документов на сооружение третьей очереди (блоки №5 и №6) АЭС «Куданкулам». Второй энергоблок станции в ближайшее время должен быть подключен к национальной энергосистеме Индии.

В дальнейшем в Индии при участии России будут строиться и более мощные атомные энергоблоки.

«Только на одной «Куданкулам» будут построены (еще) пять блоков мощностью 1000 МВт каждый. В нашем сотрудничестве мы планируем построить целый ряд больших АЭС», – отметил индийский премьер.

Это предусмотрено подписанным Москвой и Нью-Дели в декабре 2014 г. документом о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии.

В документе определены планы по строительству в Индии с участием РФ до 25 атомных энергоблоков. Сообщалось, что Индия планирует предоставить России новую площадку для строительства шести блоков АЭС по российскому проекту АЭС-2006 с реакторными установками ВВЭР установленной электрической мощностью по 1200 МВт.

Андрей Ретингер, журналист-международник

В Сербии есть огромный запрос на альтернативу Западу - эксперт

В Сербии есть огромный запрос на альтернативу Западу - эксперт

22.08.2016

22.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

В Сербии есть огромный запрос на альтернативу Западу - эксперт

В Сербии есть огромный запрос на альтернативу Западу - эксперт

22.08.2016

22.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На прошедшей неделе Сербию с официальным визитом посетил вице-президент США Джо Байден, заявив о выходе сербо-американских отношений на новый уровень. Однако президент Сербии Томислав Николич вновь подтвердил, что страна не введет санкции против России. Об огромной запросе в сербском обществе на альтернативу сотрудничеству с Западом «Евразия.Эксперт» рассказал научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

- Георгий Николаевич, 16 августа Сербию с официальным визитом посетил вице-президент США Джо Байден, в ходе которого заявил об открытии «новой главы отношений» между Сербией и США. Наступит ли она в действительности и чего от нее ожидать?

- Дальнейшее развитие сотрудничества правительства Александра Вучича с властями США покажет, наступит ли новая глава в отношениях и произойдет ли нечто судьбоносное. С 2012 г., когда прогрессисты пришли к власти в Сербии, текущая линия последовательно проводится.

- В настоящее время в Сербии проходит процесс утверждения нового правительства. Премьер-министр Сербии Александр Вучич уже назвал cтратегической целью внешней политики Сербии вступление в ЕC. Изменятся ли в этой связи отношения Москвы и Белграда?

- Еврокурс Сербии был заявлен с момента создания прогрессистской партии в 2008 г., в этом никакой сенсации нет. Все это время Москва взаимодействует с Белградом, учитывая фактор евроинтеграции.

Власти Сербии действительно рвутся в Евросоюз, но проблема в самом ЕС, который очень устал от расширения.

В обозримом будущем ожидать благоприятного для Сербии завершения переговоров о вступлении в ЕС не приходится.

- Президент Сербии Томислав Николич на встрече с американским дипломатом заявил, что страна не присоединится к санкциям против России. Как это скажется на отношениях Сербии с западными партнерами, в том числе с ЕС?

- Здесь есть такой чувствительный момент, потому что, с одной стороны Запад всячески давит на Белград по поводу присоединения к санкциям, а сербские власти по политическим причинам не могут на это пойти. Во-первых, в силу симпатий к России в сербском обществе, во-вторых – в Сербии, которая в 1990-х гг. пережила десятилетие санкций, международного эмбарго, изоляции и так далее, данные меры воспринимаются крайне болезненно. В-третьих,

требуя от страны присоединиться к санкциям, Запад никак не собирается компенсировать экономические последствия от этого.

А для страны, которая переживает очень тяжелую экономическую ситуацию, каждый миллион долларов на счету.