«Экономическое единство Евразии без общего культурного пространства – нонсенс»

«Экономическое единство Евразии без общего культурного пространства – нонсенс»

28.10.2016

28.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

«Экономическое единство Евразии без общего культурного пространства – нонсенс»

«Экономическое единство Евразии без общего культурного пространства – нонсенс»

28.10.2016

28.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Осенью 2016 г. в Москве на юридическом факультете Государственного академического университета гуманитарных наук состоялась презентация монографии «Законы из-за границы: политико-правовые аспекты классического евразийства». Автор – преподаватель юридического факультета ГАУГН, доцент кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ Булат Назмутдинов полагает, что классическое евразийство возникло под влиянием кризиса европейского пути развития России, и поставило вопрос о «внеевропейском» понимании государства и права.

В интервью «Евразия.Эксперт» автор монографии рассказал о том, почему идеи евразийцев обретают новую актуальность, и как их можно использовать для развития евразийской экономической интеграции.

- Булат Венерович, в современной России идеи евразийства в разных вариациях сохраняют устойчивую популярность. В чем состоит их привлекательность?

- Привлекательность евразийства на современном этапе заключается в том, что оно содержит в себе ясные и краткие тезисы. Условно говоря: «Россия – это не Европа и не Азия, а особенная и уникальная страна». Евразийство предлагает очень простые и понятные схемы, которые люди могут не принимать, но понимать – могут. Поэтому сегодня, учитывая некоторое политическое отстранение России от Запада, евразийство содержит политический импульс.

Евразийство популярно по двум причинам: во-первых, потому что оно понятно, а во-вторых – оно сообразно тому, что происходит, является злободневным и востребованным.

- Вы упомянули об объяснительных схемах, которые предлагали евразийцы. В чем они заключаются и как они могут выражаться или уже выражаются в политической риторике?

- Евразийцы размышляли о кризисе, о причинах русской революции. С другой стороны, евразийство – это экономико-географическое учение. Например, учение Петра Савицкого посвящено экономической автаркии – то есть самодостаточности и относительной автономности континентального экономического пространства России от мирового экономического рынка.

Евразийское объяснение того, что мы можем существовать и воспроизводить ресурсы для самих себя, отчасти созвучно с тем, что сейчас происходит.

Можно по-разному относиться к консервативному перевороту в российской публичной политике, но для евразийства очень важен акцент на нравственном начале в праве и политике в противовес позитивистскому учению о том, что государство создает право и является его единственным основанием.

Связанность права и нравственности, религиозная укорененность права, необходимость определенного типа воспитания, внимание к идеологии снова вышли на первый план после относительной нейтральности в 1990-2000 гг.

Тогда государство отчасти уходило от своей воспитательной роли, в буквальном смысле «оказывая услуги» населению. На современном этапе есть попытка создать не сервисное государство, а придать ему более широкую роль.

- Сам термин «евразийство» основан на специфическом понимании понятия «Евразия». Что понимали под ним классики евразийства, и как оно трансформируется в современном мире?

- За рубежом распространены так называемые «eurasian studies», под которыми понимается, как правило, изучение постсоветского пространства: это и Центральная (Средняя) Азия, и Закавказье, отчасти то, что примыкает к Китаю.

Слово «Евразия» не имеет четкого евразийского происхождения в современном мире, в том числе научном мире, а скорее понимается как область исследований, локализованная географически.

Сегодня Евразия понимается очень по-разному – от узкого понимания, соотносимого с бывшими странами советского пространства, до различного смешения Востока и Запада, Европы и Азии – причем одновременно это ни то, ни другое, а что-то особенное, интуитивно понимаемое.

Понимание Евразии как России, как православного пространства, которое строится на соборной личности, на современном этапе «вымывается». Подобное обоснование сейчас сложно встретить, тем более что для национальных окраин это имперские ореолы, достаточно сложно переводимые в нейтральную плоскость.

- Представители классического евразийства, по меркам русской политической мысли, особое внимание уделяли вопросам права. В определенном развитии правосознания и законотворчества они видели путь к построению своего политического идеала?

- Я с вами согласен. Например, то внимание, которое они уделяют правовому началу, несравнимо с вниманием славянофилов, которые это начало дисквалифицировали как вторичное.

Для евразийцев правовое начало важно благодаря тому, что в их время – 1920-е гг. было невозможно помыслить политическое строительство вне правовых форм. Право носило инструментальный характер, было способом выражения политико-государственных взглядов. Потом это обросло метафизикой и нравственным обоснованием.

- В настоящее время далеко не для всех жителей Евразии, в том числе постсоветской ее части, очевидна та особая общность, о которой рассуждали классики евразийства. Как они обосновывали важность евразийской общности? Насколько это применимо в современных реалиях?

- Евразийцы обосновывали это прежде всего геоэкономически: Евразия – это самодостаточное пространство, которое способно себя кормить, воспроизводить, у нее единое мировоззренческое пространство. Оно должно быть едино, поскольку регионы Евразии зависимы друг от друга, слабы, уязвимы. В разделенном состоянии их «завоюют и похоронят».

С другой стороны, евразийцы говорили об объединяющей роли русского языка, русскоязычной культуры. Религиозный фактор играл гораздо меньшую роль.

На большей части постсоветского пространства нет особых точек соприкосновения, кроме возможности поговорить на одном языке. Допустим, таджику и молдаванину кроме общего языка и общей истории крайне сложно найти что-то общее – неочевидны экономические интересы, различен этнический облик, характер, матрица поведения.

В этом смысле общая культура, история и язык, а не экономика и религия – это то, что надо честно и последовательно предлагать в качестве образов общего пространства.

В нем ключевым элементом выступало не насилие, не тактические ценности (деньги), а именно стратегические ценности, вокруг которых был компромисс.

- Поговорим о современных интерпретациях евразийства. Сейчас на повестке дня находится евразийская интеграция, которая носит подчеркнуто экономический характер. А какие идеи классического евразийства могут быть полезны в рамках гуманитарной стороны интеграции?

- В современном мире невозможно отделить экономику от политики. Всякий экономический вопрос, по которому нет компромисса, становится политическим вопросом. Поэтому, мне кажется, в разговоре об исключительно экономической интеграции есть некоторое лукавство.

Для кого-то приоритетна экономическая интеграция – Казахстан это регулярно подчеркивает. Россия, допустим, хотела бы включить в интеграцию образование – это было бы удачное развитие общего пространства. Для кого-то актуально общекультурное взаимодействие.

Для создания хорошего экономического пространства должны быть развиты как минимум «экономика + образование», «экономика + наука», «экономика + общие политические моменты».

Если мы связаны только экономической выгодой, то разное политическое видение экономики (например, санкций) сразу приводит к дисбалансу, и экономическая система рушится. Поэтому экономике всегда нужно что-то подставлять в качестве «подпорки». Для евразийцев экономическое единство Евразии без общего культурного пространства было нонсенсом.

Беседовал Павел Воробьев

Страны Прибалтики превращаются в солдат новой холодной войны

Страны Прибалтики превращаются в солдат новой холодной войны

27.10.2016

27.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Страны Прибалтики превращаются в солдат новой холодной войны

Страны Прибалтики превращаются в солдат новой холодной войны

27.10.2016

27.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Данная статья является продолжением цикла, начатого статьей о вооруженных силах Польши. В ней мы познакомимся с состоянием и перспективами развития вооруженных сил стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии).

С чего начинались армии стран Прибалтики

Если вооруженные силы Польши, о которых шла речь раннее, были созданы на основе Войска польского Польской Народной Республики, то вооруженные силы стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) формировались, начиная с 1991 г., «с чистого листа».

На фоне антисоветской пропаганды и политики, затем плавно переросших в антироссийскую, и официальной линии на возрождение государственности, прерванной «советской оккупацией» в 1940 г., ни о какой преемственности с Советской Армией, разумеется, не могло быть и речи.

Литовские, латышские и эстонские националисты, помимо традиций своих вооруженных сил, существовавших в 1918-1940 гг., обратились к «боевым традициям» латышских и эстонских дивизий СС и националистических антисоветских формирований, которые вели партизанскую войну против советской власти в 1940-1950-х гг. («лесных братьев»). Но все же полностью избежать советского наследия в строительстве вооруженных сил в Прибалтике так и не удалось.

Во-первых, были использованы отдельные элементы инфраструктуры, созданные Советской Армией (военные городки, учебные полигоны, аэродромы, радиолокационные посты, военно-морские базы и т.п.).

Во-вторых, существенная часть вооружений и военной техники в армиях стран Прибалтики на первых порах была советского производства (поступила из восточноевропейских государств), и некоторая ее часть остается на вооружении и сейчас.

Литва в начале 1990-х даже получила оружие из Российской Федерации. В мае 1992 г. Балтийскому флоту было дано разрешение продать Литве два малых противолодочных корабля проекта 1124 с комплектом боезапаса, прошедших хороший заводской ремонт (к настоящему времени эти корабли уже пошли на слом), 5000 автоматов АК-74 с боеприпасами и некоторые виды имущества из фондов флота. В обмен на это литовские власти взяли на себя обязательство построить в Калининграде жилье для военнослужащих на сумму, равную стоимости военных поставок.

В дальнейшем оружие в Прибалтику стало поступать из США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Израиля и других стран Запада.

В-третьих, из-за отсутствия собственных офицерских кадров странам Прибалтики на этапе становления вооруженных сил пришлось привлекать бывших советских офицеров – этнических литовцев, латышей и эстонцев.

К примеру, первым командующим литовскими ВМС стал бывший флагманский штурман советского Дважды Краснознаменного Балтийского флота капитан 1 ранга Раймондас Балтушис. Кроме того, есть информация, что в 1990-х гг. литовских офицеров готовили в Рязанском воздушно-десантном и Калининградском военно-морском училищах.

В дальнейшем в Прибалтике была налажена собственная система подготовки офицерских кадров. Офицеров также готовят и в военных учебных заведениях других стран НАТО, Финляндии и Швеции.

Прибалтика идет в НАТО

После восстановления независимости в 1991 г. все три страны Прибалтики взяли курс на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО). В апреле 1999 г. на саммите НАТО в Вашингтоне были утверждены Планы действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ НАТО) Литвы, Латвии и Эстонии.

21 ноября 2002 г. на саммите НАТО в Праге Литва, Латвия и Эстония в числе семи государств Центральной и Восточной Европы получили приглашение стать членами Североатлантического альянса. 29 марта 2004 г. все три республики были официально приняты в НАТО.

Данные о численности вооруженных сил Прибалтики по состоянию на 2015 г. согласно английскому справочнику The Military Balance 2016 (с уточнениями и дополнениями по другим источникам) даны в таблице.

Численность вооруженных сил и вооружений стран Прибалтики

|

|

Литва |

Латвия |

Эстония |

|

Численность регулярных вооруженных сил, тыс. чел. |

16,4 |

5,31 |

5,75 |

|

Численность территориальной обороны, тыс. чел. |

7,8 |

8,45 |

12,0 |

|

Соединения и подразделения сухопутных войск |

Механизированная пехотная бригада «Железный волк» (еще одна – «Жемайтия» – в стадии формирования), 3 моторизованных пехотных батальона |

Пехотная бригада, подразделение специального назначения |

Легкая бригада, 3 отдельных пехотных батальона, разведывательный батальон |

|

Танки |

- |

3 советских Т-55АМ2 (учебные, подарены Чехией) |

- |

|

Бронетранспортеры (БТР) |

234 гусеничных M113A1 (США, поставлены из Германии) |

11 (3 британских гусеничных FV103 Spartan, 8 колесных Cougar (арендованы у США)) |

158 колесных (56 финских XA-180 Sisu; 80 финских XA-188 Sisu, полученных из Нидерландов; 15 советских БТР-80; 7 Mamba (ЮАР), полученных из Великобритании)) |

|

Буксируемые артиллерийские орудия |

18 105-мм гаубиц M101 (США, получены из Дании) |

23 100-мм полевые пушки K53 (Чехословакия) |

66 (42 советские 122-мм гаубицы Д-30, 24 155-мм гаубицы FH70 (ФРГ, Великобритания и Италия, получены из ФРГ)) |

|

Минометы |

30 |

53 |

310 |

|

Противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) |

10 самоходных ПТРК Javelin на шасси M1025A2 HMMWV (США), переносные ПТРК Javelin |

Переносные ПТРК Spike-LR (Израиль) |

Переносные ПТРК Milan (Франция-ФРГ, получены из ФРГ), MAPATS (Израиль) |

|

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) |

Grom (Польша), RBS 70 (Швеция, получены из Норвегии), Stinger (США) |

RBS 70 (Швеция) |

Mistral (Франция) |

|

Зенитные орудия |

- |

24 шведских буксируемых 40-мм L/70 |

- |

|

Патрульные катера |

4 (3 типа Zematis (бывшие датские Flyvefisken; 1 типа Storm (бывший норвежский)) |

5 типа Skrunda (немецкие Swath) |

1 Ristna (бывший финский Rihtniemi) |

|

Минные тральщики |

4 |

6 |

4 |

|

Учебные самолеты |

1 L-39ZA Albatros (Чехия) |

- |

- |

|

Средние транспортные самолеты |

3 C-27J Spartan (Италия-США) |

- |

- |

|

Легкие транспортные самолеты |

2 L-410 (Чехословакия, подарены ФРГ) |

4 советских Ан-2 |

2 советских Ан-2 |

|

Многоцелевые вертолеты |

1 AS365M3 Dauphin (Франция-ФРГ) |

4 советских Ми-17 |

- |

|

Транспортные вертолеты |

8 средних советских Ми-8 |

2 легких Ми-2 польского производства |

4 легких американских R-44 Raven II |

Самолеты ВВС Литвы. Источник: alex-leshy.livejournal.com.

Помимо регулярных войск в состав вооруженных сил стран Прибалтики входят добровольные военизированные формирования территориальной обороны. Это Добровольные силы охраны края в Литве, Стража земли (Земессардзе) в Латвии, Союз обороны (Кайтселийт) в Эстонии. Они предназначены для того, чтобы в военное время максимально задержать продвижение противника, нанести ему неприемлемые потери и выиграть время для прибытия подкреплений из других стран НАТО.

Кого сильнее армии Прибалтики?

Из таблицы видно, что по численности личного состава регулярные вооруженные силы прибалтийских стран уступают вооруженным силам Польши в 3,6 раза, при том, что по населению эти государства меньше Польши в 6,3 раза. То есть степень относительной милитаризации Прибалтики существенно выше, чем у Польши.

Однако говорить о серьезной боевой мощи армий Литвы, Латвии и Эстонии, исходя из количественного и качественного состава их вооружения и военной техники, не приходится. Так, в вооруженных силах прибалтийских стран нет танков (нельзя же считать таковыми три старых учебных Т-55 сухопутных войск Латвии, орудия которых не в рабочем состоянии и два из которых не на ходу). Полностью отсутствовали до 2016 года боевые машины пехоты (БМП) и самоходные артиллерийские установки (САУ).

До сих пор нет реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ограничены возможности по борьбе с танками. Нет боевых самолетов, способных использовать авиационные средства поражения (за исключением одного чешского реактивного учебно-тренировочного самолета L-39ZA Albatros в Литве, который теоретически может применяться и как легкий штурмовик).

Средства ПВО ограничиваются зенитными орудиями малого калибра и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), которые могут поражать цели на высотах не более 5000 м. ВМС представлены небольшими патрульными катерами и минными тральщиками. Противокорабельных ракет на катерах нет. Максимум на что способны ВМС стран Прибалтики – это охранять экономические зоны своих стран в мирное время.

Mинный тральщик LKL «Судувис» ВМФ Литвы. Источник: wikimedia.org.

На фоне трех государств Прибалтики наиболее сильными являются вооруженные силы Литвы, самыми слабыми – вооруженные силы Латвии, боеспособность которых публично подвергается сомнению даже в соседней Эстонии.

Если же смотреть на вооруженные силы стран Прибалтики на фоне других европейских и постсоветских государств, то они находятся на уровне таких стран как Словения, Черногория, Молдова, то есть наиболее слабых.

Зарубежные военные эксперты практически единодушно считают, что вооруженные силы Прибалтики без помощи со стороны других стран НАТО не способны защитить территории своих стран (на которые, впрочем, никто не покушается) и являются скорее атрибутом национальной государственности, чем реальными военными силами.

Где страны Прибалтики покупают оружие?

Тем не менее, страны Прибалтики в меру своих финансовых возможностей все же предпринимают усилия по модернизации парка вооружений и военной техники.

Так, Литва в 2015 г. закупила у Бундесвера двадцать одну 155-мм самоходную гаубицу PzH 2000 (в т.ч. 16 боевых), считающуюся одной из самых совершенных серийных САУ в мире. Первые две установки поступили в июне 2016 г.

В августе 2016 г. Литва подписала контракт на закупку 88 немецких колесных БТР Boxer (серийно производятся с 2010 г. и считаются одними из лучших в мире в своем классе). Первые бронетранспортеры должны поступить в 2017 г. Для борьбы с танками продолжаются закупки американских переносных ПТРК Javelin третьего поколения, работающих по принципу «выстрелил и забыл». Для ПВО Литвы будут закуплены норвежско-американские мобильные зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS-2 (высота поражения цели – до 16 км, дальность – до 40 км).

Cамоходная гаубица PzH 2000. Источник: ytimg.com.

Сухопутные силы Латвии закупают в Великобритании 123 гусеничных БТР семейства CVRT (боевые разведывательные машины Scimitar, вооруженные 30-мм пушкой, сверхмалые БТР Spartan, командно-штабные машины Sultan, бронированные санитарные машины Samaritan, эвакуационные машины Samson) за 250 млн. евро. Столь высокая стоимость подержанной техники вызвала в стране нешуточный скандал, который еще не утих. Осуществляются закупки новых шведских ПЗРК RBS 70 NG (высота поражения целей до 5000 м) с поставками в 2016-2017 гг. Рассматривается также возможность закупок ПЗРК Stinger в США или Grom в Польше.

Эстония в 2014 г. подписала контракт на закупку в Нидерландах 44 гусеничных БМП CV9035NL Mk III шведского производства, а также шести бронированных машин на шасси танка Leopard 1 (две учебные машины, два саперных танка Pionierpanzer и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Standard). Первая партия БМП поступила в Эстонию в начале октября 2016 г. Кроме того, Эстония закупает в Норвегии 37 переданных на хранение демилитаризованных шасси БМП CV9030N шведского производства. Два из них будут использованы в учебных целях, а 35 переоборудуют девять различных вариантов боевых машин специального назначения. В декабре 2015 г. Эстония стала первой зарубежной страной, получившей новейшие французские ПЗРК Mistral 3. Для борьбы с танками Эстония (как и Литва) продолжает покупать ПТРК Javelin.

Боевая машина пехоты CV9035. Источник: wikimedia.org.

Милитаризация Прибалтики

Предпринимаются и меры по наращиванию численности вооруженных сил. Так, в Клайпеде (Литва), недалеко от границы с Калининградской областью, 1 января 2016 г. начал функционировать штаб новой 2-й моторизованной бригады «Жемайтия». Окончательное формирование и укомплектование бригады должно завершиться в 2021 г. Ее создание стало возможным благодаря значительному росту оборонных расходов в Литве и восстановлению всеобщей воинской обязанности, отмененной в 2008 г. В марте 2015 г. призыв в Литве возобновили на 5 лет «из-за сложившейся геополитической ситуации», а с июня 2016 г. его сделали постоянным. Срок службы по призыву – 9 мес.

Латвия планирует увеличить численность регулярных вооруженных сил с нынешних 5,3 тыс. до 6 тыс. в 2018 г., а численность добровольной территориальной обороны «Земессардзе» с более чем 8 до 12 тыс. Всеобщая воинская обязанность отменена в стране в 2006 г., но сейчас поднимается вопрос о ее возвращении.

Эстония увеличивает численность личного состава ВВС (с 250 до 400 военнослужащих) и ВМС (с 200 до 300). Численность территориальной обороны «Кайтселийт» возрастет с нынешних с 24 тыс. до 30 тыс. чел. в 2022 г. Эстонские вооруженные силы продолжают комплектоваться по смешанному принципу (служба по контракту и призыв на 11 мес.).

Бронетранспортер Boxer. Источник: topwar.ru.

НАТО им поможет?

Страны Прибалтики пытаются координировать военные усилия, но эта координация имеет свои пределы. Они конкурируют за внимание старших партнеров по НАТО (прежде всего, США), чтобы привлечь дополнительные финансовые ресурсы на развитие инфраструктуры Альянса и добиться размещения у себя войск НАТО (желательно, на постоянной основе).

Симптоматично, что в 2013 г. министерство обороны Эстонии раскритиковало идею президента Латвии о создании единых вооруженных сил Прибалтики и с тех пор эта идея, насколько мне известно, на высоком уровне более не обсуждается.

Тем не менее, существуют и общие оборонные проекты. В 1994 г. был сформирован Балтийский батальон (BALTBAT) – объединенный батальон стран Прибалтики из трех национальных пехотных рот со штабом в Адажи (Латвия). Он просуществовал до 2003 г. и был распущен перед вступлением Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО.

В 2015 г. на основе Скаутского батальона Сил обороны Эстонии создан новый Балтийский батальон, который должен быть включен в состав сил быстрого реагирования НАТО (NRF).

В 1998 г. как совместный проект ВМС Литвы, Латвии, Литвы и Эстонии была образована Балтийская военно-морская эскадра (BALTRON), предназначенная, прежде всего, для поиска и ликвидация морских мин, все еще остающихся в Балтийском море со времен Второй мировой войны (и для отработки борьбы с минами в военное время). Однако, в январе 2015 г. Эстония вышла из этой эскадры и теперь намерена сотрудничать с флотами своих соседей в рамках противоминной группы НАТО SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1).

25 февраля 1999 г. в Тарту (Эстония) был организован Балтийский оборонный колледж (BALDEFCOL). Он осуществляет подготовку старших штабных офицеров и гражданских специалистов не только стран Прибалтики, но других государств по единым стандартам НАТО. К пятнадцатилетию колледжа его закончили почти тысяча старших офицеров и гражданских специалистов из 39 стран. Обучение ведется на английском языке.

В 2000 г. была создана единая система контроля за воздушным пространством стран Прибалтики (Baltic Air Surveillance Network, BALTNET), включающая в себя национальные центры по контролю воздушного пространства, региональный центр контроля воздушного пространства и управления воздушным движением (КВП и УВД) в Кармелаве (северо-восточнее Каунаса), РЛС и линии связи.

После вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО система BALTNET была включена в объединенную систему ПВО в Европе НАТО (NATINADS), а на базе регионального центра в Кармелаве был создан Центр управления и оповещения (ЦУО) NATINDAS. Система модернизируется, в частности, были установлены и устанавливаются новые РЛС западного производства на замену старым советским радарам.

Собирается ли Россия нападать на Прибалтику?

Как и в случае с Польшей, военные приготовления в Прибалтике осуществляются на фоне активного раскручивания мифа о некой «российской военной угрозе». Причем масла в огонь подливают те же польские соседи.

Так, 17 октября 2016 г. бывший командир польского подразделения специального назначения GROM, бывший заместитель руководителя Бюро национальной безопасности генерал дивизии Роман Полко заявил, что уже в ближайшие месяцы (!) Россия может вторгнуться в Прибалтику «под искусственно выдуманным предлогом». И такого рода утверждения, звучащие в том числе из уст прибалтийских политиков и военных, далеко не единичны.

Доводы о том, зачем России идти на военную авантюру по захвату Прибалтики и ввязываться в Третью мировую войну с блоком НАТО, выглядят по меньшей мере странно. Тут и «извечный русский экспансионизм» (куда ж без него?), и стремление России со времен Петра I получить порты на Балтике. Вопрос: зачем тогда Россия вложила гигантские средства в строительство портов Приморск и Усть-Луга и идущих к ним нефтепроводов и проводит политику по полному прекращению транзита грузов через прибалтийские порты?

Упоминают и о защите русскоязычного населения (но оно, при всех сложностях и издержках проводимой в Латвии, Эстонии и, в меньшей степени, в Литве национальной и языковой политики все же не нуждается в защите военными средствами, и Россия защищает права соотечественников в Прибалтике исключительно мирными способами). Говорят и о «прорубании» коридора в Калининград (но если транзит в российскую область и из нее идет нормально, то зачем что-то «прорубать»?).

Всех этих страхов и страшилок можно было избежать, если бы государства Прибалтики с момента восстановления независимости в 1991 г. смотрели в будущее, а не в прошлое и ориентировались бы не на культивирование старых обид (подлинных или мнимых), а на развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией (что никак бы не помешало их членству в ЕС).

Само положение Прибалтики рядом с Россией позволило бы ей быть «зоной контакта» между нашей страной и остальными государствами Евросоюза, получать российские инвестиции и доходы от российского грузового транзита и туризма и т.д. Но из-за недальновидной политики правящих кругов прибалтийских стран эти возможности были упущены (хочется верить, что не навсегда).

Вместо этого Литва, Латвия и Эстония превращаются в «солдат новой холодной войны», в «прифронтовые государства», теряющие доходы и молодое трудоспособное население, которое из-за невозможности обеспечить достойное будущее перебирается в другие страны Европы.

Юрий Зверев,

зав. кафедрой географии, природопользования и пространственного развития БФУ им. И. Канта

Григорий Рапота: В России за белорусским производством нужно закрепить статус российского, и наоборот – Газета «Союзное вече»

Григорий Рапота: В России за белорусским производством нужно закрепить статус российского, и наоборот – Газета «Союзное вече»

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Григорий Рапота: В России за белорусским производством нужно закрепить статус российского, и наоборот – Газета «Союзное вече»

Григорий Рапота: В России за белорусским производством нужно закрепить статус российского, и наоборот – Газета «Союзное вече»

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На портале «Союзное вече» вышел репортаж посвященный заседанию российско-белорусского экспертного клуба при участии Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. Мероприятие состоялось 25 октября в здании Постоянного Комитета Союзного государства.

Госсекретарь отметил важность создания единого союзного информпространства. В настоящее время белорусы активно следят за российскими новостями, в то время, как населению за Уралом в силу географического фактора ближе китайская повестка.

Также Госсекретарь указал на необходимость создания единой конкурентной среды, которая должна положить конец «продовольственным войнам». «В России за белорусским производством нужно закрепить статус российского, и наоборот. Здесь много нюансов - есть разница в налогах, антимонопольной практике. Понадобится долгий эволюционный период, – заключил эксперт.

В заключение заседания Г. Рапота отметил важность подобных экспертных сообществ, которые могут указать на проблемную область и на пути решения различных сложных вопросов сотрудничества.

Что стоит за отставкой правительства Кыргызстана?

Что стоит за отставкой правительства Кыргызстана?

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что стоит за отставкой правительства Кыргызстана?

Что стоит за отставкой правительства Кыргызстана?

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

24 октября Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) заявила о выходе из парламентской коалиции, что означает роспуск правительства страны. Правительство Кыргызстана уходит в отставку второй раз за год. Это происходит на фоне истекающих в 2017 г. конституционных полномочий президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Ожидает ли страну политическая дестабилизация и как изменение политических раскладов отразится на евразийской интеграции Кыргызстана? Ответы на эти вопросы читайте в интервью «Евразия.Эксперт» кыргызского политолога, заместителя директора Фонда «Евразийцы-новая волна» Дениса Бердакова.

- Почему произошла отставка правительства?

- Это логично вытекало из тех политических событий, которые происходили у нас в июле, августе и сентябре 2016 г. Коалиция из четырех партий, которая действовала в парламенте до этого, раскололась – идейно и на олигархические группы.

Сохраняющееся политическое ядро распавшейся коалиции – правящая партия СДПК и партия «Кыргызстан» – ищут новых партнеров в парламенте. Они заинтересованы провести поправки в конституцию – они перестроят систему сдержек и противовесов в рамках исполнительной, законодательной и судебной власти. По сути, у нас будет очень сильна и исполнительная, и президентская власть. А судебная и законодательная будут находиться между этими «двумя львами».

Вторая задача коалиции – обеспечить спокойное проведение президентских выборов 2017 г. в Кыргызстане.

- Вы упомянули про идейные расколы. Они произошли вокруг системы разделения властей или были еще какие-то спорные вопросы?

- Алмазбек Атамбаев и его команда находятся у руля, и их патронажные сети самые сильные в республике. Конкуренты ожидали, что Атамбаев уйдет, как и обещал (и он действительно уходит), а они смогут перераспределить финансовые потоки в свою пользу.

Но при принятии новой конституции преемники Атамбаева останутся у власти, а в силу финансового кризиса ресурсов будет меньше – поэтому конкуренты не смогут претендовать на большее количество ресурсов. В этом – суть данного раскола.

- Чем обусловлен уход Алмазбека Атамбаева?

- По конституции у президента только один срок и он не хочет ее нарушить. Он явно не фанат власти.

Атамбаев много сделал для Кыргызстана, но не смог изменить сложившуюся систему. От революционных изменений глава государства отказался.

- Как вы оцените работу ушедшего кабинета министров?

- Это второе правительство за прошедший год, и оно просто не успело дать каких-либо результатов. Проводить реформы в сроки от полугода до полутора лет – несерьезно. Это было стандартное правительство, в котором места были поделены между представителями четырех партий, состоявших в коалиции.

- Какими вы видите сценарии дальнейшего развития ситуации?

- Сейчас сформируют новое правительство – с этим проблем нет. Партии СДПК и «Кыргызстан», ядро парламентской системы, имеют 56 из 120 мест в парламенте при необходимых 60 местах [для создания парламентской коалиции - прим. «ЕЭ»]. Соответственно, они возьмут третью партию, ту же «Республику» [политическая партия «Республика – Ата-Журт» - прим. «ЕЭ»] и четвертую партию для стабильности. Лидирующие партии поделятся с ними парочкой мест в правительстве. Больше ничего не поменяется.

- Чего ждать от нового кабинета министров?

- Это устоявшаяся система – изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону ждать не стоит.

- Изменится ли позиция Кыргызстана по участию в евразийской экономической интеграции после изменения состава правительства?

- Скорее всего – нет. Хорошее, ускоренное вступление Кыргызстана в ЕАЭС – это заслуга действующего президента Алмазбека Атамбаева. Когда он уйдет, многое может поменяться. Потому что нет сильной государственной машины, которая бы четко понимала свои интересы – например, вступала бы в ЕАЭС на основании расчета, выверенного анализа.

Следовательно, следующий президент может несистемно противодействовать интеграции. Это скорее вопрос личного выбора главы государства.

- А просматриваются ли потенциальные преемники, и можно ли проследить возможные сценарии развития ситуации по их политической ориентации?

- Преемники просматриваются, но в Кыргызстане все будет решаться в последний момент. Здесь нельзя назначить преемника, поскольку он выбирается после долгого согласования между всеми элитами. Не факт, что действующий президент сможет ему помочь.

Возможные преемники неплохо относятся к России, но не с такой душевностью, как Атамбаев. Он ведет во многом национально ориентированную политику, но способен строить отношения с Россией. Не сказать, что все остальные против, учитывая 570 тыс. мигрантов в России и огромные денежные вливания оттуда. Но культурно, ментально – это уже другие люди. У них нет глубокой связи с русской культурой.

Беседовал Павел Воробьев

Радикальный интернационал угрожает Прикаспийскому региону

Радикальный интернационал угрожает Прикаспийскому региону

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Радикальный интернационал угрожает Прикаспийскому региону

Радикальный интернационал угрожает Прикаспийскому региону

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев не исключает, что после Сирии «вектор нестабильности» будет направлен не столько на Центральную Азию, сколько на Прикаспийский регион. Этот сценарий - самый опасный – как для России, так и для стран Новой Евразии. На линии удара могут оказаться Азербайджан и Туркменистан. У Прикаспия есть один-полтора года на укрепление системы реагирования на угрозы безопасности пока «выгорает» конфликт в Сирии.

Развитие ситуации в Сирии и Ираке свидетельствует о том, что вне зависимости от конкретных результатов боевых действий, ситуация в данном регионе перестает быть безусловно привлекательной для значительной части современных исламистов. Необходимо начинать думать о том, где мировой исламизм может нанести глобальной стабильности следующий удар.

Нестабильность «Большого Леванта» выплеснется в другие регионы

Россия своими действиями в Сирии ослабила потенциал второй волны «нового исламизма», однако демографические и социально-политические факторы делают трудновыполнимой стратегию «перемалывания» экстремистов на «дальних рубежах».

Ни Россия, ни другие государства, которые могут быть затронуты нестабильностью, не имеют ресурсов, чтобы осуществить масштабную программу экономического и социального восстановления Сирии и Ирака, создать систему противодействия исламскому экстремизму в Египте, Пакистане и Афганистане.

Нестабильность на Ближнем Востоке, в зоне «Большого Леванта» придется еще долго сдерживать силовыми методами. «Внешние выбросы» нестабильности становятся практически неизбежными. «Вектор», по которому эти «выбросы» пойдут, зависит от многих обстоятельств. Но вероятность переноса активности исламистов в Центральную Азию и в Прикаспийский регион – высока.

Особенно учитывая, что этот регион, обладая известной геоэкономической самодостаточностью, таит в себе сразу несколько «тлеющих» конфликтов, которые могут быть сравнительно легко «разогреты». Объективно в регионе есть возможности инициировать очередную «весну обновления» в нескольких странах, где проводившаяся элитами модернизация дала «спорные» результаты и где перераспределение власти является вопросом, если не сегодняшнего, то завтрашнего дня.

Ось нестабильности может переместиться в Прикаспий

Не исключено, что «вектор нестабильности» будет направлен не столько на Центральную Азию, сколько на Прикаспийский регион.

Этот сценарий – самый опасный, как для России, так и для развития стран Новой Евразии. Россия лишается возможности на относительно длительный срок даже думать о коридоре «Север-Юг» (для связи Европы с Индийским океаном – прим. «ЕЭ»). Реализация иных проектов с участием Ирана и Турции будет крайне затруднительна. Но и для других стран Прикаспия, лежащих по оси потенциального «вектора нестабильности», возникают значимые вызовы, которые даже в самом мягком варианте исключат возможность проведения осмысленной социально-экономической политики.

Такой разворот позволяет отвести агрессию «исламского интернационала» от нефтедобывающих стран Персидского залива, которые остаются, несмотря на всю полемику, ценнейшими союзниками Вашингтона, у которого для обеспечения этого разворота есть все ресурсы: и политические, и экономические, и организационные и военные.

Азербайджан и Туркменистан – на линии удара

Конечно, существующие институты безопасности, прежде всего, ОДКБ и ШОС, являются важным инструментом стабильности в регионе, но существуют две проблемы. Во-первых, потенциальная зона нестабильности выходит за пределы прямых взаимных военных обязательств в рамках этих организаций.

Азербайджан, - ключевое государство для стабильности Прикаспия, которое может оказаться на острие активности исламистов, в силу их антишиитского настроя, имеет даже в рамках ШОС статус лишь «партнера по диалогу».

А Туркменистан – «слабое звено» в безопасности региона, вообще никак не включен в существующие институты безопасности.

Во-вторых, основные вызовы безопасности региона будут первоначально лежать «ниже» уровня классического силового конфликта.

Важным становится вопрос ограждения себя от деструктивных информационных манипуляций – ключевого инструмента дестабилизации обстановки даже в относительно процветающих странах.

Пока возможности превентивного купирования нестабильности в нижней части «спектра нестабильности» у стран Новой Евразии весьма ограничены. Успешный опыт пресечения «гибридной» («цветной») революции имеется только у Ирана (пресечение «зеленой революции» 2009 г.). Причем первая фаза «революции» была «проиграна» и иранскими властями.

«Институциональная недостаточность» в сфере безопасности, характерная для Центральной Азии и Прикаспийского региона, является своего рода приглашением для деструктивных сил двигаться именно в этом направлении. Попытки «Каспийской тройки» (Азербайджан, Иран, Россия) эту недостаточность восполнить, дают положительный эффект. Однако эти усилия пока еще недостаточны для того, чтобы полностью гарантировать регион от дестабилизации.

Страны региона должны в ближайшие год-полтора, пока будет происходить окончательное «выгорание» конфликта в Сирии и Ираке и формирование нового вектора распространения радикального неоисламизма, создать обновленную систему реагирования на вызовы безопасности.

В целом вопросы информационно-политической безопасности и взаимодействия на конструктивной основе с организациями гражданского общества являются исключительно важными. Возможно, их стоит рассматривать как базу для более глубоких договоренностей.

Как купировать угрозы радикализма в Новой Евразии и Прикаспии

Помимо политико-пропагандистской «гигиены» и «самогигиены», необходимо уже сейчас принимать меры, которые, конечно, лежат вне сферы «коллективной безопасности», но весьма к ней близки и направлены на то, чтобы ограничить распространения нестабильности из региона Среднего Востока. В частности:

- Политическая актуализация всех ранее заключенных между странами Новой Евразии и Прикаспийского региона соглашений о совместном противодействии политическому экстремизму и терроризму. Вопрос не в том, чтобы в них что-то поправить или их чем-то дополнить, а именно подчеркнуть их политическую актуальность.

- Организация специальных рабочих групп высокого уровня вне имеющихся форматов по вопросам гуманитарного взаимодействия, миграции и приграничного сотрудничества. Страны региона должны быть полностью гарантированы от неожиданностей со стороны соседей, отношения с которыми должны быть прозрачными.

- Формирования общего регионального информационного центра полицейских и специальных служб. Безусловно, такие усилия уже предпринимались, например, в рамках СНГ, да и в целом, сотрудничество полицейских служб в Новой Евразии находится на высоком уровне. Но теперь крайне важно перенести сотрудничество с политического на операционный уровень, установив простые и понятные рамки взаимопонимания.

- Целесообразно, как минимум, начать многосторонний диалог о «рамках» взаимодействия со структурами гражданского общества. Речь не идет о свертывании демократии и ущемлении гражданских свобод. Но попытки использовать различные общественные структуры, НПО для оказания давления на соседей или либеральное отношение к националистическим тенденциям могут быстро создать ситуацию, когда плохо будет всем.

- Рассмотреть вопрос об учреждении совместных и многоуровневых (силовики, политические представители, эксперты) групп по наблюдению и анализу обстановки на Ближнем и Среднем Востоке. Такие группы должны выявить неблагоприятные изменения военно-политической и социально-политической обстановки на максимально ранней стадии, причем действовать они могли бы вне непосредственной связи с государственными органами, что придало бы их деятельности дополнительную гибкость.

Естественно, что решение столь значимых задач невозможно без диалога на высшем политическом уровне, который может быть осуществлен в любом формате и на любой площадке, возможно, даже разово. Отказ кого-либо от участия в таком диалоге также будет важным и очень иллюстративном сигналом для региона.

Сам факт демонстрации кооперативного отношения государств региона к перспективным вызовам создаст серьезный сдерживающий эффект. Это даст возможность пресечь дестабилизирующую активность на максимально низкой стадии развития, причем так, чтобы у партнеров по региональному диалогу не оставалось никаких сомнений или подозрений относительно справедливости предпринятых действий.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ

Россия на пороге создания нового реактора на быстрых нейтронах

Россия на пороге создания нового реактора на быстрых нейтронах

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Россия на пороге создания нового реактора на быстрых нейтронах

Россия на пороге создания нового реактора на быстрых нейтронах

26.10.2016

26.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

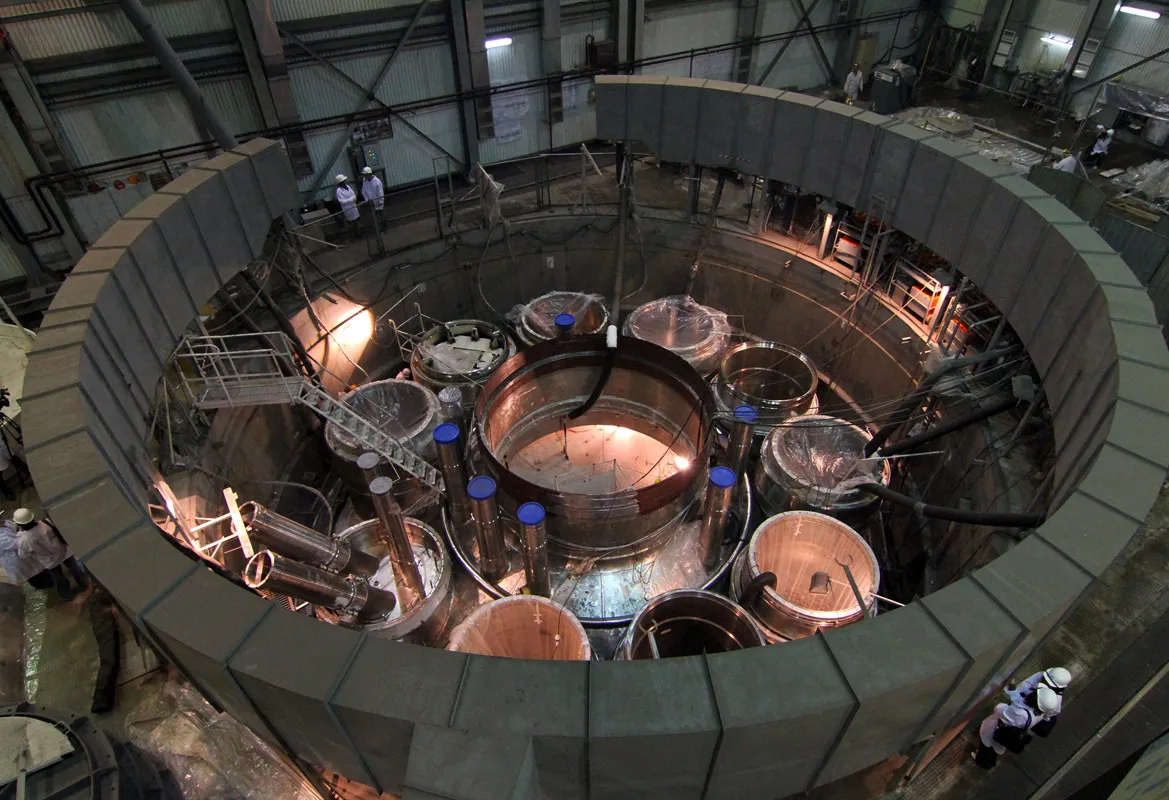

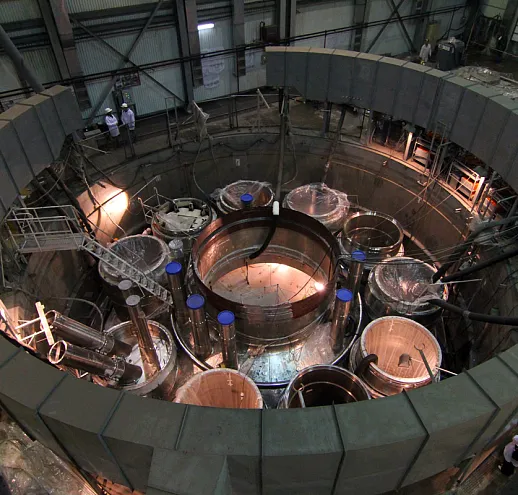

В промышленной зоне расположенного в городе Димитровграде Ульяновской области атомного «Государственного научного центра «НИИАР» Росатом строит Многоцелевой быстрый исследовательский реактор (МБИР). Эта установка станет самым крупным не только в России, но и во всем мире специализированным ядерным реактором для проведения научных исследований. На базе МБИР создается Международный центр исследований (МЦИ), к участию в котором Россия приглашает всех желающих. Переговоры о партнерстве в рамках МЦИ уже прошли с Францией, ЮАР, Южной Кореей, Индией, Казахстаном, Беларусью и рядом других стран, где традиционно уделяют особое внимание развитию ядерных технологий.

Стоит напомнить, что подавляющее большинство материаловедческих исследовательских реакторов в мире введено в строй более 40 лет назад, то есть парк исследовательских реакторов сильно устарел. Международное научное сообщество начинает испытывать дефицит в современных крупных исследовательских реакторах, которые необходимы для развития технологий «Generation 4», а также продления сроков действующих реакторов АЭС и повышения их эффективности. К 2020-2025 гг. мировая экспериментальная база во многом себя исчерпает, поскольку многие исследовательские реакторы выработают свой ресурс или не будут обладать необходимыми научными возможностями.

Строительная площадка Многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР). Димитровград, Ульяновская область.

В России создание нового Многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) ведется в рамках утвержденной правительством Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года».

Суть программы заключается в формировании новой технологической платформы ядерной энергетики, в основе которой переход на замкнутый ядерный топливный цикл с реакторами, работающими на быстрых нейтронах.

Быстрые реакторы, или реакторы на быстрых нейтронах - это реакторы с жидкометаллическим (натрий, свинец, сплав свинца и висмута) теплоносителем. Именно быстрые реакторы, в которых есть избыток нейтронов, позволяют одновременно гарантировать исключение тяжелых аварий на АЭС, и окончательное решить проблемы отработавшего топлива (ОЯТ) путем сжигания минорных актинидов.

Основное предназначение МБИРа – в проведении массовых реакторных испытаний инновационных материалов и макетов элементов активных зон для ядерно-энергетических систем «Generation 4» (или Поколения 4), включая реакторы на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла и тепловые реакторы малой и средней мощности.

Сегодня в России успешно работает исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БОР 60, однако его возраст уже перевалил за 45 лет. Принципиальное отличие реактора МБИР от установки БОР 60 заключается в том, что первый проектируется и строится как исследовательская установка.

Дизайном МБИР предусмотрено наличие трех независимых петель, которые могут использоваться для испытания различных теплоносителей (газ, свинец, раствор солей) и, соответственно, проведения материаловедческих исследований в данных средах. Также МБИР практически в три раза больше БОР 60, что позволит увеличить количество экспериментов. Срок ввода МБИРа в эксплуатацию в соответствии с федеральной программой – 2019 г.

Мировая тенденция развития быстрых исследовательских реакторов показывает, что к 2025 г. МБИР можем стать единственной подобной установкой в мире.

Тепловая мощность реактора МБИР составит 150 МВт (электрическая – 55 МВт). Максимальная плотность потока нейтронов 5.3·1015 н/(см2·с) – по этому параметру МБИР будет одним из самых мощных исследовательских реакторов в мире. Максимальная скорость образования смещения на атом в канале – превышает 34 сна/год. Предусматривается, что новая исследовательская ядерная установка будет иметь несколько независимых петель с автономным охлаждением, набор инструментованных ячеек в активной зоне, а также большое количество ячеек для размещения материаловедческих сборок.

Технические характеристики МБИРа позволят решать широкий спектр задач, в том числе в области экспериментального обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию инновационных ядерно-энергетических установок нового поколения. Реактор позволит осуществлять отработку технологий замыкания топливного цикла и утилизации радиоактивных отходов, проводить комплексные исследования по радиационному материаловедению, включая создание новых конструкционных, топливных и поглощающих материалов, а также осуществлять комплексные экспериментальные работы с использованием нейтронного и других видов реакторных излучений для фундаментальных исследований.

Макет обустройства Многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР).

Мощность для исследовательского реактора не важна, но она прямо связана с нейтронным потоком, который и является главным инструментом исследований. А поток влияет на сроки набора дозы облучения – возможность провести эксперименты с облучением за три года вместо 10 лет безусловно важна для исследователей, и это и является главным преимуществом высокопоточного реактора, так же, как и возможность проведения экспериментов в более широком диапазоне температур.

На основе МБИРа создается самая современная исследовательская площадка не только для России, но фактически для всего мира. Росатом неоднократно заявлял, что открыт для взаимовыгодного сотрудничества в данном проекте со всеми заинтересованными сторонами, поэтому и возникла идея сформировать на базе МБИРа Международный центр исследований. Росатом предложил зарубежным партнерам уникальную возможность – принять участие в создании исследовательской инфраструктуры, которая нацелена на решение актуальных научных задач в обоснование инновационных реакторных концепций и будет отвечать всем передовым требованиям.

Универсальная исследовательская установка с высоким нейтронным потоком не может быть реализована в малом масштабе или на модульной основе, таким образом, высокая стоимость – неизбежный фактор. Данный факт приводит к идее, продвигаемой МАГАТЭ, а именно к региональным «центрам коллективного пользования», в рамках которых один реактор может обслуживать потребности многих стран.

Участвуя в проекте, международные партнеры смогут получить доступ к уникальному инструменту, которого нет больше нигде в мире, и при этом минимизировать и оптимизировать свои расходы.

Текущий год стал отправной точкой для проведения работ по созданию МЦИ. Росатом уже подписал два международных меморандума о сотрудничестве и планирует до конца года подписать еще несколько. Таким образом, будет сформирован круг ключевых участников, которые смогут активно влиять на развитие проекта и условия участия в нем.

В 2016 г. также может быть сформирован Консультативный совет, который начнет прорабатывать вопросы, связанные с научной программой МБИР. В 2017 г. можно ждать договоренностей между Росатомом и иностранными партнерами по ключевым вопросам участия, начнется процесс регистрации Международного центра исследований в качестве юридического лица. Важный момент – Российская Федерация оставляет за собой 40% в МБИР, что превышает все текущие потребности и покрывает прогнозируемые. В общем, можно с уверенностью сказать, что на МБИРе места хватит всем.

Андрей Ретингер, журналист-международник

Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе: быть или не быть?

Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе: быть или не быть?

25.10.2016

25.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе: быть или не быть?

Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе: быть или не быть?

25.10.2016

25.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

По итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине 19 октября развернулись дискуссии о полицейской миссии ОБСЕ на Востоке Украины. Президент Петр Порошенко по итогам встречи заявил, что речь идет о размещении вооруженной миротворческой миссии ОБСЕ до выборов на Донбассе и о передаче ей контроля над частью восточной границы Украины. Оправдаются ли эти ожидания?

Трактовка П.Порошенко переговоров в Берлине вызывает много сомнений. Во-первых, федеральный канцлер А.Меркель после переговоров дала понять, что первоочередная задача сейчас – это приступить именно к реализации политической части Минских соглашений. Речь идет о подготовке выборного законодательства, согласовании его между сторонами. Уже после этого можно обсуждать вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ.

Во-вторых, российская сторона практически ничего не завила о границе. В ее интерпретации речь идет о разводе сторон в отдельных пунктах на линии соприкосновения, а также о том, что тяжелое вооружение самопровозглашенных республик будет находиться в специальных хабах под контролем ОБСЕ.

ОБСЕ, в свою очередь, мало приспособлена для участия в миротворческих миссиях. Ее работники выполняют в основном функции наблюдения. Даже если их вооружить, то это вовсе не будет означать, что миссия превратилась в полицейскую, как о том говорят в Киеве.

Более того, решение о начале миссии, ее организации будет приниматься консенсусом всех участников ОБСЕ, многие из которых имеют по отношению к конфликту различные позиции.

Конечно, теоретически миссию можно организовать, но многое здесь зависит от позиции крупных государств, той же Германии, которая сейчас выступает председателем в ОБСЕ и наверняка сохранит свое влияние в организации и дальше.

Наконец, совершенно непонятно, каким образом Киев, как о том заявил Порошенко, собирается «на следующий день после выборов» получить доступ к границе. Ведь это более 400 километров и вряд ли одномоментно можно этого добиться. Скорее, речь здесь может идти о длительном процессе передачи.

Если же говорить о контроле над границей со стороны ОБСЕ до выборов, то для того, чтобы контролировать такую протяженную границу, а еще линию разграничения и хабы вооружений, нужно как минимум 7-8 тыс. человек.

Однако, несмотря на все эти сложности и позицию Германии, украинский президент по возвращении в Киев сделал ряд заявлений о том, что вооруженная миссия ОБСЕ должна быть организована до выборов на Донбассе.

Отчасти это – риторика для внутреннего пользователя. Однако это свидетельствует и о том, что Киев занимает жесткую позицию. Он ориентируется в этом вопросе на США и рассчитывает, что в условиях резкого ухудшения отношений Москвы и Вашингтона договоренности между державами за счет Украины невозможны. В результате вопрос о миротворческой миссии будет в очередной раз отложен.

Таким образом, выработка дорожной карты по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине потребует много усилий и будет отличаться борьбой позиций, которая может привести к новому затягиванию решения вопроса. Детали урегулирования, такие как согласование особенностей выборного законодательства, способность Рады принять его, решение вопросов, связанных с отводом вооруженных сил и контролем за вооружением и, тем более, за границей, слишком сложны, чтобы добиться быстрого прогресса. Тем более, в условиях недоверия сторон друг к другу и на фоне общего ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

Александр Гущин, к.ист.н.,

заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Кто побеждает в борьбе за мировой рынок оружия?

Кто побеждает в борьбе за мировой рынок оружия?

25.10.2016

25.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кто побеждает в борьбе за мировой рынок оружия?

Кто побеждает в борьбе за мировой рынок оружия?

25.10.2016

25.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Осенью 2016 г. новостной ресурс Defence News опубликовал список ста крупнейших компаний-производителей оружия. Семь компаний из этого списка оказались российскими. Выручка российских компаний снизилась на фоне падения курса рубля. Вместе с тем, операция в Сирии и продажа Мистралей Египту повлияла на передел мирового рынка оружия в пользу России. Однако завершение госпрограммы перевооружения РФ после 2020 г. может сделать российских производителей слишком зависимыми от экспорта. Почему покупают российское и как выжить на мировом рынке оружия?

Потеря позиций из-за рубля

В этом году в рейтинг вошли следующие российские компании: «Алмаз-Антей» (11 позиция), «Объединенная авиастроительная корпорация» (16 место), «Вертолеты России» (25 место), «Тактические ракетные вооружения» (37 место), «Радиоэлектронные технологии» (48 место), Уралвагонзавод (60 место), «РТИ» (69 место).

Положительную динамику показали только «Тактические ракетные технологии» и «Радиоэлектронные технологии» - остальные компании продемонстрировали снижение объемов выручки и потеряли в рейтингах (за исключением «Алмаз-Антея»).

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» концерна «Алмаз-Антей». Источник: defence.ru.

«Тактические ракетные технологии» увеличили выручку на 11,17%, но потеряли в рейтинге 6 позиций. «Радиоэлектронные технологии» же вошли в рейтинг и сразу попали на 48 место.

Сокращение выручки можно объяснить падением курса рубля в 2014 г. Но не следует списывать со счетов и то, что двум компаниям удалось преодолеть этот эффект и показать рост выручки. А значит, причины кроются не только в падении рубля.

Борьба за мировой рынок оружия

В целом, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия занимает второе место в мире по продаже оружия. Первое место занимают США с долей в 33%. Россия же контролирует четверть рынка вооружений. На третьем месте со значительным отрывом – Китай (5,9%).

Основные покупатели американского оружия – члены НАТО и стратегические союзники Соединенных Штатов – например, Саудовская Аравия, Австралия и Новая Зеландия. Россия в основном продает оружие в Индию, Китай, ряд стран Ближнего Востока, Африку и страны СНГ.

Конечно, этот расклад не законсервирован – США пытаются периодически заходить на рынок СНГ или стран Африки, а Россия поставляла в Южную Корею БМП-3.

Эпизодические контакты по поставкам вооружений с «нетипичными» покупателями случаются, но основные объемы обеспечиваются за счет проверенных временем клиентов.

В силу внешнеполитических изменений России иногда удается попасть на утерянные для себя рынки, как произошло сейчас в случае с Египтом.

После Кэмп-Дэвидских соглашений и заключения мирного договора с Израилем, арабская республика переключилась на покупки вооружений в США, и СССР потерял для себя египетский рынок.

Но после продажи Каиру заказанных Россией у Франции «Мистралей» у египетского флота возникла необходимость в покупке российских систем ПВО и вертолетов для кораблей, а это весьма большой объем заказов. Только по вертолетам заказ составил 32 машины.

Французский десантный корабль-вертолетоносец «Мистраль». Источник: newsader.com.

Кроме того, за время антитеррористической кампании в Сирии российские ВКС и ВМФ продемонстрировали боевые возможности авиации и ракет. Например, нашумевшие пуски «Калибров» с подводных лодок и с кораблей. Теперь Индия, которая и так покупает российские ракеты, заинтересовалась модификацией ракеты «поверхность-вода».

Почему российское?

Первая и самая очевидная причина – оптимальное сочетание цены и качества. Российская техника, в силу сложившихся национальных особенностей конструкторских школ и национальной экономики, проще западных образцов.

Вторая причина – Россия часто продает оружие в кредит. Например, недавно Россия начала поставки оружия в Армению в кредит, также предоставленный Россией. Ранее Россия продавала оружие в кредит Ираку, Шри-Ланке, Вьетнаму и Индонезии.

Третья причина – отсутствие жестких политико-идеологических требований, которые, например, предъявляют США своим потенциальным клиентам. Для России в этом плане ограничениями выступают санкции, наложенные ООН на отдельные страны.

Четвертая причина покупки российского оружия – техническая поддержка продаваемого оружия. Так, одной из причин того, что Венесуэла отвернулась от американского оружия, стало то, что американцы отказались предоставлять запчасти и проводить плановый осмотр венесуэльской техники. И тогда покойный президент Уго Чавес принял решение закупать технику в России.

Ми-26 холдинга «Вертолеты России» в Венесуэле. Источник: russianhelicopters.aero.

Продукция двойного назначения – залог выживания

Но, несмотря на прочные позиции на рынке, российскому ОПК есть о чем задуматься. Из 15 крупнейших компаний-продавцов оружия российская только одна – «Алмаз-Антей». Остальные – либо американские, либо европейские.

При этом, ни одна из компаний, за исключением «Алмаз-Антея», не специализируется исключительно на оружии – все они производят гражданскую продукцию в больших объемах и в целом имеют диверсифицированную структуру. «Алмаз-Антей» же специализируется исключительно на производстве систем ПВО.

Объем госзаказов после завершения программы перевооружения в 2020 г. для российского ОПК будет сокращаться. Следовательно, зарубежные заказы будут приобретать все более важное значение.

Уже сегодня пора задуматься о том, чтобы расширять производство продукции двойного назначения. Ведь одним экспортом не проживешь, даже если речь идет о долгосрочных контрактах. Российские оружейники имеют и научные, и материальные ресурсы для расширения номенклатуры гражданской продукции.

Европарламент боится уйти от старого формата работы с Беларусью - евродепутат

Европарламент боится уйти от старого формата работы с Беларусью - евродепутат

24.10.2016

24.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Европарламент боится уйти от старого формата работы с Беларусью - евродепутат

Европарламент боится уйти от старого формата работы с Беларусью - евродепутат

24.10.2016

24.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Эксперты отмечают период потепления отношений между Беларусью и ЕС. Минск согласился освободить политзаключенных, в ответ Брюссель снял основные санкции против Беларуси. В результате сентябрьских выборов в белорусский парламент прошли политики, которых на Западе считают оппозиционерами, а недавно делегация белорусских политиков приезжала в Европарламент. Однако процесс оттепели между Минском и Брюсселем наталкивается на новые препятствия.

Удастся ли преодолеть эти проблемы, и как меняется отношение евродепутатов к Беларуси - об этом «Евразия.Эксперт» рассказал евродепутат Андрей Мамыкин, первый заместитель председателя делегации Европарламента по сотрудничеству с Беларусью.

«Впервые на моей памяти - большие слушания по Беларуси»

- Андрей Владимирович, расскажите, как построено взаимодействие Европарламента с Республикой Беларусь?

- В Европейском парламенте есть постоянные делегации по сотрудничеству с разными странами. Среди них функционирует делегация по сотрудничеству с Республикой Беларусь, в которой я занимаю должность первого заместителя председателя. Председателем является Богдан Анджей Здроевский, христианский демократ из Польши.

Кроме того, существует Парламентская ассамблея Euronest, включающая в себя делегацию Европарламента с одной стороны и делегации шести стран «Восточного партнерства» – это ассоциированные с ЕС Молдова, Украина и Грузия, плюс страны-участники «Восточного партнерства» Армения, Азербайджан и Беларусь.

В рамках делегации Euronest есть рабочая группа по Беларуси под руководством Агнешки Козловска-Раевич, тоже христианского демократа из Польши. На встречу этой рабочей группы нас и пригласили.

- Какие впечатления оставила встреча?

- На моей памяти это были первые за 2,5 года функционирования текущего созыва Европарламента открытые и довольно большие слушания по Беларуси.

В Европарламенте, конечно, все долго происходит – парламентские выборы в Беларуси прошли в сентябре, а встретиться решили ближе к концу октября, но лучше поздно, чем никогда.

Потому что на протяжении 5 лет работы предыдущего созыва Европарламента делегация по сотрудничеству с Беларусью «спала». Ни было ни одного визита.

Евродепутаты протестовали, обзывали Беларусь, кричали, какой Лукашенко – «кровавый диктатор», рассказывали про «бедную и несчастную» оппозицию и так далее. Я ранее написал в «Фейсбуке», что, на мой взгляд, образ Лукашенко в Европарламенте очень сильно демонизирован, тогда как образ оппозиции очень сильно идеализирован. От этих слов я не отказываюсь и сейчас. Таким был фон для встречи рабочей группы.

Теперь касательно самой встречи – на нее пригласили все зарегистрированные и незарегистрированные партии, которые есть в Беларуси. Был Анатолий Лебедько, глава Объединенной гражданской партии (ОГП). Была Татьяна Короткевич из общественной организации «Говори правду».

Приехали Владимир Некляев, Николай Статкевич из незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада». Были представители и зарегистрированной Белорусской социал-демократической партии «Грамада» под руководством Ирины Вештард и другие. Весь цвет современной белорусской оппозиции.

Не могу сказать, что оппозиционеры прямо так яро, чтоб до ядовитых слюней и с пеною у рта, выступали против режима Лукашенко. Они, конечно, его критиковали, сказали, что прошедшие выборы были недемократическими. Сказали, что два оппозиционных кандидата, прошедших в белорусский парламент, были назначены, а не выбраны. Речь идет о Елене Анисим из «Общества белорусского языка» и Анне Конопацкой, получившей мандат от партии Лебедько.

Мои ощущения: все понимают, что происходит, но есть определенная инерция. Европарламент сейчас ищет формат, как начать сотрудничество с Беларусью. Поскольку дальше тотально и огульно критиковать Лукашенко вроде смысла нет.

Все-таки в парламент прошли оппозиционеры, они будут там работать. Анисим будет защищать белорусский язык, Конопацкая – проводить линию ОГП. Теперь тотально ругать Лукашенко мы не можем. В августе 2015 г. он выпустил политических заключенных.

За два месяца до указа президента об освобождении политзаключенных, в июне 2015 г. не без моей помощи удалось организовать официальный визит делегации Европарламента по сотрудничеству с Беларусью в Минск. У нас, социалистов, особенно у моих коллег социал-демократов из Германии, очень теплое отношение к Статкевичу. Я его лично по-человечески уважаю. Несмотря на политические разногласия с Минском, мы понимаем, что время неумолимо бежит вперед, а мы опаздываем.

Евродепутатам предстоит выработать новую тактику взаимодействия с Минском. С одной стороны, в Европарламенте понимают, что в Беларуси не абсолютно идеальная демократия. С другой стороны, мы понимаем, что Беларусь – страна, очень хорошо показавшая себя в рамках «Восточного партнерства». Белорусы никогда не брали на себя лишних обязательств, но что брали – безукоризненно выполняли.

После того, как были выпущены на свободу политзаключенные, Еврокомиссия «распаковала» две важные для Минска программы – трансграничное сотрудничество в форматах «Польша-Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-Беларусь». Скажем, по линии второго формата будут выделены €80 млн.

Эти деньги будут потрачены на приграничные территории Беларуси и Латвии (страны, от которой я избран). Это новые рабочие места, контакты people-to-people, народная дипломатия.

«Санкции не отменены, а лишь приостановлены»

- В каком направлении Европарламент настроен развивать диалог с Минском?

- Мне до сих пор непонятно, как мы будем выстраивать отношения с Беларусью. Мне кажется, Европарламент боится уйти от старого формата и говорить с Беларусью в каком-то новом формате кроме как языком ультиматумов и санкций.

Боится. Хотя Совет ЕС в январе приостановил санкции против Минска. Фактически из санкций остались только оружейное эмбарго и несколько лиц, которым запрещен въезд в ЕС. Но из этого списка был вычеркнут Александр Лукашенко, который много лет числился «невъездным».

Для сравнения: у Евросоюза очень плохие отношения с Россией, но при этом лично Владимир Путин не был в санкционном списке. А Лукашенко был больше 10 лет! Я призывал вычеркнуть его оттуда, и, слава Богу, у Совета по иностранным делам ЕС хватило ума, мужества и рационального подхода, чтобы это сделать.

Ну как мы можем развивать политический диалог с Беларусью, если ее президент физически не может никуда приехать? Ни в Ригу, ни в Мадрид, ни в Брюссель, ни на какую встречу.

Хочу при этом отметить, что санкции не аннулированы и не отменены, а лишь приостановлены – в Евросоюзе наложили на них мораторий. Скоро снова придет время решать, что делать с санкциями дальше – восстановить, продлить, отменить совсем.

И все европейцы хотят сохранить лицо, особенно страны, традиционно относящиеся критически к Беларуси – отчасти Швеция, в большей степени Нидерланды, Великобритания.

У немцев такое критическое отношение сохранялось после, на мой взгляд, крайней неудачной фразы Александра Лукашенко в адрес министра иностранных дел ФРГ [президента Беларуси в 2012 г. обвиняли в гомофобных ремарках по отношению к тогдашнему главе МИД ФРГ Гидо Вестервелле – прим. «ЕЭ»].

Поэтому европейцы не могут просто так сказать, что они сглупили с санкциями, положив хорошие экономические отношения и дружбу ЕС с Беларусью на алтарь своих амбиций и политических целей.

Потом Беларусь, к сожалению, стала для Евросоюза удобным «мальчиком для битья». К примеру, недавно проходил первый тур парламентских выборов в Литве. Только ленивые евродепутаты от Литвы не критиковали белорусов, хотя за счет Беларуси они решали собственные внутриполитические проблемы, поднимали себе рейтинг в глазах избирателей перед днем голосования.

«Беларусь в документах Евросоюза - в одном ряду с КНДР»

- И все же - можно ли говорить об определенной линии Европарламента в отношении Беларуси?

- Тактически мы можем лишний раз пнуть Беларусь, а стратегического видения Европарламент пока не имеет. Я пока не вижу политических подвижек, демонстрирующих желание такую стратегию выработать.

Как мы привыкли видеть Беларусь? Как некий мост в Россию, площадку для переговоров с Москвой (даже самые яростные критики Александра Лукашенко признают его позитивную роль в «минском процессе»). Это тупик, штопор, из которого Европарламент пока никак не может выйти.

Моя личная позиция очень простая: мы должны отложить вопросы, которые нас разъединяют, и заниматься вопросами, по которым между нами нет противоречий. Например – экономическое сотрудничество.

Мы ждем белорусских инвестиций в Рижский порт. На пленарной сессии Европарламента в ноябре будет рассматриваться увеличение квот на продажу белорусского текстиля.

Ведь это большой абсурд: Беларусь сейчас в документах Евросоюза стоит в одном ряду с Северной Кореей, поэтому текстильные квоты очень маленькие. Я задаюсь вопросом: белорусы завалят Евросоюз наволочками, «забрызганными кровью тоталитарного режима», поэтому мы ставим Минск в одну квоту с КНДР? Извините, между Беларусью и КНДР есть разница.

Другое дело, что, как я отмечал, в ЕС нет тактики и видения взаимодействия с Беларусью. В то время как торговля, экономика не вызывает аллергии ни у кого – ни у Александра Лукашенко, ни у оппозиции, ни у Брюсселя.

- На Ваш взгляд, меняются ли мнения о Беларуси среди Ваших коллег-евродепутатов?

- Мне все-таки приятно, что мнение евродепутатов о Беларуси немножко меняется в лучшую сторону. Евродепутаты знают о Беларуси, разве что за исключением избранных из приграничных стран. Я рассказываю им о Минске и понимаю, что у них в головах много лозунгов, мало реальной информации. Это при том, что, когда дело касается проектов, связанных с европейскими деньгами, Беларусь выполняет все условия договоренности с аптекарской четкостью и дотошностью.

Так, на деньги Еврокомиссии под Минском создана лаборатория продуктов питания. Одна из лучших лабораторий по проверке качества продовольствия на европейском континенте. Я там был, видел оборудование и знаю, что белорусы и цента не украли из европейских денег.

А в итоге выиграли все: белорусы получили хорошую лабораторию, европейцы получили гарантию качества экспортируемого белорусского продовольствия. Как говорит в таких случаях Федерика Могерини [Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности – прим. «ЕЭ»] – это тактика win-win: все остались довольны.

Почему мы не можем продолжать такие маленькие шаги? Есть целый ряд конкретных проблем – в том числе, признание белорусских дипломов в рамках Болонского процесса. По этому вопросу тоже идут переговоры.

Есть положительные наработки в разных сферах, но громкие критические резолюции по поводу Беларуси в Европарламенте перечеркивают годами наработанный позитивный опыт сотрудничества.

Я всеми силами стараюсь этому противиться; это неправильно. Соседи так не живут. Не говоря о том, что в Европарламенте имеются двойные стандарты.

«Боюсь, мы опять можем потерять время на болтовню»

- Многие в Европарламенте разделяют ваш подход? Восприятие Минска различается по фракциям?

- Хочется верить, что процесс идет. На уровне отдельных депутатов отношение меняется в сторону улучшения. Но для того, чтобы оно поменялось кардинально, предстоит пройти огромный путь и проделать огромную работу. Представьте, в Европарламенте 751 депутат – это целый стадион. У каждого есть свое мнение. Кто-то живет стереотипами. Кто-то прочитал критическую заметку на «Хартии’97» [оппозиционный белорусский портал – прим. «ЕЭ»] про белорусского президента и считает, что Лукашенко сегодня – это Сталин или Гитлер, как только его не обзывали.

Кто-то просто ничего не знает, и мне приходится его просвещать. Кто-то до сих пор живет событиями 1998 г. [год ввода первых санкций против Беларуси – прим. «ЕЭ»], но Беларусь очень сильно изменилась, и президент Лукашенко изменился. Есть определенные проблемные вопросы, некоторые из них не до конца прояснены, но сколько можно ковыряться в событиях 20-летней давности? Мы все равно за эти 20 лет не нашли никакого решения на уровне Европарламента.

Сказать, например, что все социал-демократы за Беларусь, а все консерваторы – против, было бы большим преувеличением. Зависит от позиций отдельных депутатов. Но мне приятно, что мы, социал-демократы, ставим во главу угла диалог и прагматическое сотрудничество с Беларусью на всех уровнях. Поэтому у нас так много наблюдательных миссий по сбору информации. Последняя была две недели назад, предпоследняя – в декабре прошлого года. Это тоже правильно – надо встречаться, говорить.

Мешают нам, как я упоминал, двойные стандарты. Пока Беларусь 15 лет жила в режиме санкций, вырастает поколение молодых людей, которые привыкли, что состояние замороженной дипломатической войны Минска и Брюсселя – это нормально. Аналогичные стереотипы культивируются с европейской стороны: Лукашенко – «кровавый диктор» и так далее.

Европейцы и белорусы должны искать пути сближения. Боюсь, мы опять можем потерять время на болтовню вместо того, чтобы делать простые прикладные вещи – маленькие совместные проекты, которыми словно кирпичик за кирпичиком закладывается фундамент будущих отношений Евросоюза и Беларуси.

Беседовал Александр Шамшиев

Поможет ли ЕАЭС открытие рынков?

Поможет ли ЕАЭС открытие рынков?

24.10.2016

24.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Поможет ли ЕАЭС открытие рынков?

Поможет ли ЕАЭС открытие рынков?

24.10.2016

24.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Евразийском экономическом союзе планируется дальнейшее снижение таможенных ставок. С одной стороны, это отчасти снимет противоречие между единым таможенным тарифом ЕАЭС и уровнем пошлин, который Казахстан обязался ввести в ходе своего вступления в ВТО. С другой стороны, снижение пошлин способно вызвать усиление притока зарубежных товаров и ухудшить положение национальных производителей.

Таможенные тарифы в Евразийском экономическом союзе

В течение 2017-2019 гг. Евразийский экономический союз планирует снизить импортные и экспортные таможенные тарифы. Произойдет это в соответствии с обязательствами, взятыми Россией при вступлении в ВТО. Если в прошлом году ввозные ставки были снижены до 6,1%, что оказалось на 0,55% выше прогноза, то в этом году снижение должно составить 0,8%, а в 2017-2018 гг. – по 0,1-0,2% в год. В итоге к концу 2019 г. единый таможенный тариф ЕАЭС должен снизиться до 4,9%.

Самые высокие ввозные ставки планируется сохранить на продукцию легкой промышленности и металлургии, а самые низкие – на импорт машиностроительной продукции и минеральных товаров. При этом снижение уровня тарифной защиты отнюдь не пройдет для экономики бесследно – в Минэкономики РФ прогнозируют возможные негативные последствия на рынках рыбы, молочной продукции, сахара, лекарств, косметики, пластмасс, лесо- и пиломатериалов, бумаги и картона. В качестве ответного шага предполагается введение антидемпинговых защитных мер.

Снижаться будут и экспортные пошлины. Исключение предусмотрено для минерального топлива, необработанного леса, лома, семян масличных культур и кож. Прочие вывозные пошлины к 2017 г. должны быть вообще отменены. Впрочем, влияние этого шага на экономику окажется на порядок меньшим.

В ряде случаев отмена вывозных пошлин вообще способна принести российской экономике очевидную выгоду. Так, отмена экспортной пошлины на зерно в условиях, когда урожай этого года бьет все рекорды, будет способствовать увеличению продовольственного экспорта и развитию зернопроизводящих хозяйств. Обнулять пошлины на вывоз необработанного леса, напротив, нельзя, так как это приведет к его масштабной вырубке и вывозу за рубеж.

С ввозными пошлинами все гораздо сложнее. И проблема заключается не только в необходимости защиты внутреннего российского рынка, но и взаимодействии экономик государств-участников ЕАЭС.

На момент создания Таможенного союза Россия, обладавшая развитой промышленностью, поддерживала самый высокий уровень тарифной защиты экономики среди участников объединения.

Поскольку на долю РФ приходилось и до сих пор приходится более 80% совокупного ВВП Евразийского союза, за основу были приняты именно российские ввозные тарифы.

Казахстан импортные ставки на целый ряд потребительских товаров, таких, например, как автомобили, был вынужден повысить. Однако, в августе 2012 г. Россия вступила в ВТО, и на формирование общесоюзных тарифов стали влиять ее обязательства перед этой организацией.

Влияние на ЕАЭС вступления Казахстана в ВТО

Общую картину таможенно-тарифной политики ЕАЭС завершило вступление в ВТО Казахстана, случившееся в прошлом году. Договориться об условиях, аналогичных российским, Астане не удалось.