ЕАЭС на перекрестке: <i>"Большая Европа" проигрывает "Шелковому пути"?</i>

ЕАЭС на перекрестке: <i>"Большая Европа" проигрывает "Шелковому пути"?</i>

25.04.2016

25.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

ЕАЭС на перекрестке: <i>"Большая Европа" проигрывает "Шелковому пути"?</i>

ЕАЭС на перекрестке: <i>"Большая Европа" проигрывает "Шелковому пути"?</i>

25.04.2016

25.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Проблемы, с которыми столкнулся ЕАЭС в первый год своего существования, требуют не только углубления кооперации внутри союза, но и поиска внешних партнеров. В настоящее время просматриваются три основных вектора для такого взаимодействия. Однако успех подобной работы будет зависеть от способности участников объединения совместно решать политические проблемы на международной арене.

«Мир разделился на блоки»

Прошедшее в апреле заседание евразийского межправительственного совета свидетельствует о том, что проблемы мировой экономики не привели к краху евразийской интеграции. Действительно, в первый год функционирования ЕАЭС торговая активность между экономическими союзниками заметно упала – на 26%. Говоря об этом, правда, скептики стараются не упоминать, что объемы торговли государств ЕАЭС с третьими странами сократились еще больше – на треть. Соответственно евразийская интеграция даже на начальном своем этапе смогла сыграть роль «парашюта» для пяти входящих в неё стран.

13 апреля главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана продолжили работу над облегчением условий взаимной торговли. Так, председатель белорусского правительства А.Кобяков призвал на заседании вернуться к согласованию первоочередного списка изъятий из 10-20 статей и принять меры по их оперативному устранению. Кроме того, премьеры обсудили План разработки актов ЕЭК, содержащий 125 позиций, работа над которыми будет теперь вестись в профильных департаментах Евразийской комиссии (ЕЭК).

Однако, несмотря на общемировые экономические сложности и нарастающую геополитическую нестабильность, ЕАЭС не замыкается в себе и не сосредотачивается исключительно на бухгалтерском учете изъятий и проработке законодательной базы. Развитие внутреннего потенциала союза невозможно без поиска внешних партнеров. «Прошел всего год функционирования, а Союз уже приобретает очертания не просто интеграционного объединения. И это правильное направление. Мир уже даже не делится, он разделился на блоки. Нас окружают страны и объединения с сильной экономикой. Задача ЕАЭС – занять достойное место среди них», - справедливо заметил глава белорусской делегации А.Кобяков на заседании межправсовета.

Западный вектор: «Большая Европа» откладывается

Поэтому Евразийский союз ведет активный поиск внешних партнеров и здесь уже можно выделить три приоритетных вектора. Два из них обсуждались непосредственно в рамках заседания межправительственного совета в апреле. По словам председателя коллеги ЕЭК Т.Саркисяна, на западном направлении приоритет – это выстраивание отношений с Европейским союзом, а на восточным – с Китаем. С декабря прошлого года началась практическая работа на южном направлении – стартовали консультации по созданию зоны свободной торговли Евразийского союза с Ираном.

Все эти направления без сомнений экономически перспективны, но нынешний кризис международных отношений вносит свои коррективы в векторы развития евразийской интеграции.

Несмотря на достаточно большую популярность идеи «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока, именно европейский вектор партнерства ЕАЭС переживает в настоящее время наиболее глубокий кризис.

Нельзя сказать, что это направление самое проблемное: нет развития – нет проблем. ЕАЭС не воспринимается на Западе как субъект для взаимодействия, а потому все попытки Евразийской комиссии начать диалог с Брюсселем разбиваются о стену молчания.

Самый показательный пример здесь, конечно, оставшееся без ответа августовское письмо еще предыдущего главы ЕЭК В.Христенко с предложением начать диалог о сотрудничестве двух союзов. На днях спикер нижней палаты белорусского Национального парламента В.Андрейченко в рамках совещании глав парламентов стран Евразии напомнил, что «участвуя в евразийском проекте, мы, как и наши партнеры, выступаем за более тесное равноправное взаимодействие двух крупнейших объединений — Евразийского и Европейского союзов». Однако прежде всего разное понимание «равноправного диалога» и тормозит до сих пор кооперацию между ЕАЭС и ЕС.

Брюссель за последние десятилетия привык жать руку своим восточным партнерам, держа в другой руке обширный список «домашнего задания» для последних. Причем основная часть этой «программы» - политические и идеологические требования. Для обсуждения экономического взаимодействия двух интеграционных образований подобный формат «равноправного диалога» выглядит как минимум странно. К слову, европейские чиновники ставят развитие отношений между ЕС и ЕАЭС в зависимость от реализации Минских соглашений, выполнением которых должны заниматься стороны конфликта внутри Украины – страны, не входящей ни в первый, ни во второй союз. Единственное реалистичное объяснение такого факта – банальное нежелание Брюсселя заниматься в настоящее время выстраиванием «Большой Европы».

Южный вектор: неспокойный Ближний Восток

Серьезные возможности наряду с ограничениями сотрудничества просматриваются на южном направлении развития ЕАЭС. Создание зоны свободной торговли с Ираном обусловлено экономически – со страной имеют активные экономические контакты сразу три страны Евразийского союза. Между Россией и Ираном разработана и подписана амбициозная «дорожная карта» развития двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в сфере энергетики и транзитной инфраструктуры. Создание ЗСТ также способствовало бы реализации идеи по созданию Южного транспортного коридора.

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, в свою очередь, прогнозирует рост казахстано-иранского товарооборота к концу года до $2 млрд, а в ближайшие годы – до $5 млрд. Неслучайно в апреле этого года руководитель Организации содействия торговле ИРИ Валиолла Афхами заявил, что Тегеран выступает «за снижение уровня таможенных тарифов между Ираном и Казахстаном» и надеется, что

«Казахстан как активный участник объединения сможет содействовать присоединению Ирана к ЕАЭС».

Подобные перспективы не могут не заинтересовать и еще одного участника евразийской интеграции – Армению, для которой Иран остается «южным окном» в условиях враждебного тюркского окружения.

Однако и на этом направлении развития ЕАЭС экономика упирается в геополитические барьеры. Ближний Восток в настоящее время являет собой точку пересечения противоречий основных глобальных игроков. Региональная нестабильность, а также ряд противоречий в сфере экономики (Иран – потенциальный экономический конкурент богатых энергоресурсами стран ЕАЭС на нефтегазовых рынках) делают сотрудничество менее предсказуемым.

Вместе с тем, говоря о южным векторе, не следует забывать о колоссальном экономическом потенциале Индии, а также возможностям наращивания сотрудничества с Пакистаном, которые находятся на пути вступления в ШОС, что может радикально изменить облик данной организации.

Восточный вектор: пути к сопряжению

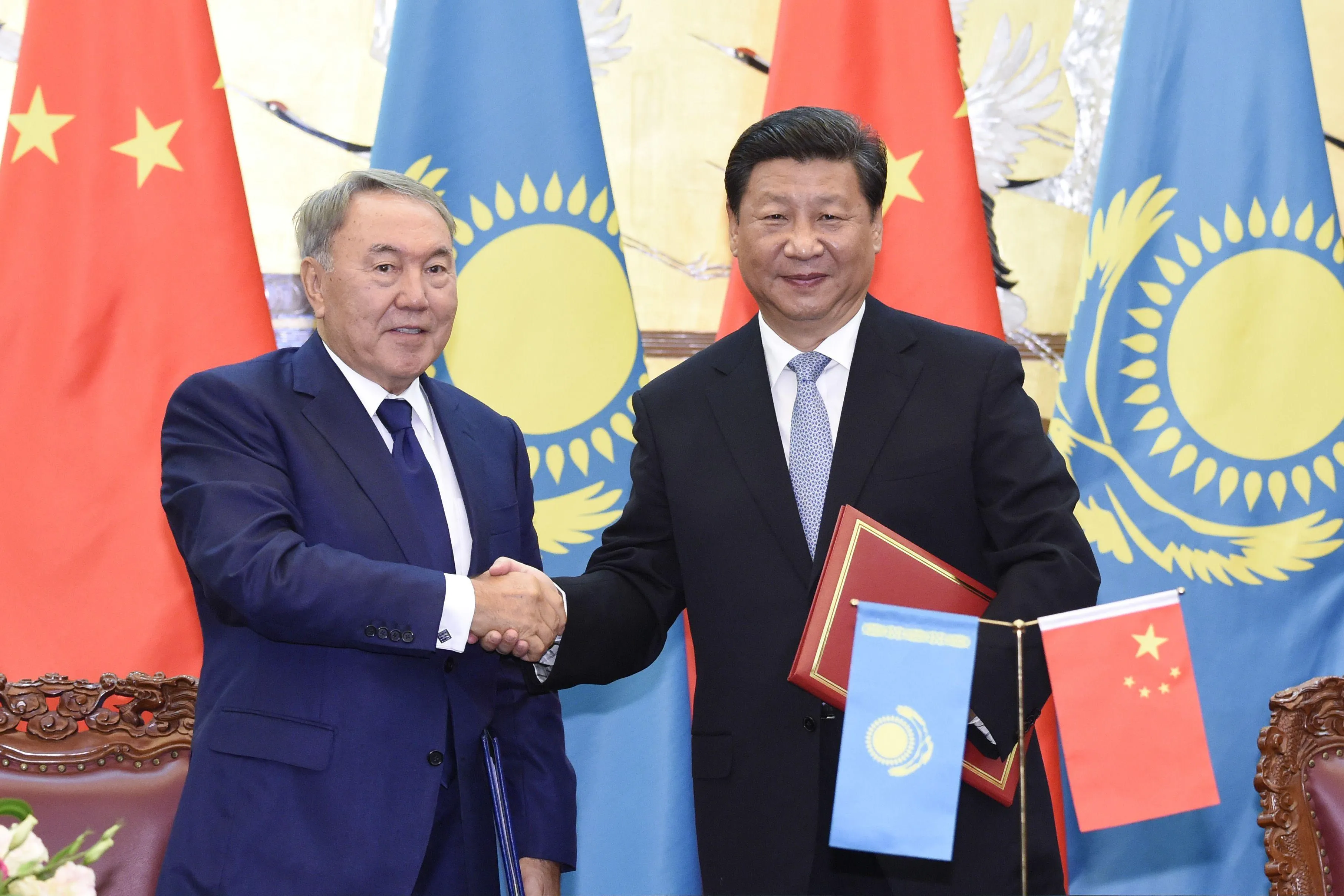

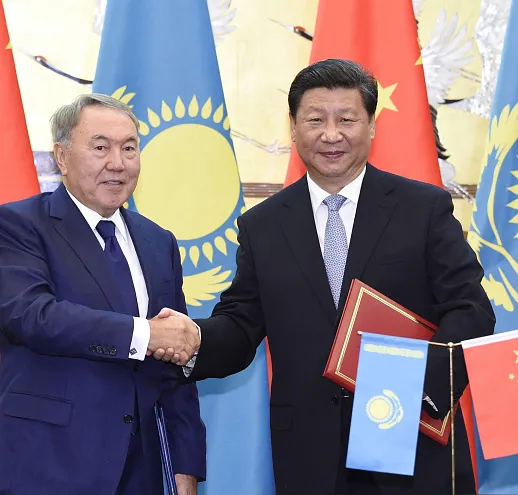

Перспективным вектором развития внешних связей ЕАЭС видится углубление взаимодействия на китайском направлении. Причем стратегическая заинтересованность в дальнейшем экономическом сближении с Китаем объединяет на данный момент все страны ЕАЭС. Казахстан связывают с Китаем уже традиционные тесные экономические связи, что позволяет Астане даже позиционировать себя в определенной мере как «эксперта» на данном направлении евразийской интеграции.

Для России углубление диалога с Китаем, помимо экономической целесообразности, это еще и реализация стратегии «поворота на Восток». Далекую от Восточной Азии Беларусь приближает к Китаю проект индустриального парка «Великий камень», а также надежды на наращивание все еще скромных инвестиций.

ЕЭК прогнозирует подписание всеобъемлющего соглашения по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза в течение двух лет.

Документ будет состоять из двух частей: соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, включающие положения о формировании отраслевого сотрудничества ЕАЭС с Китаем, и «дорожной карты», состоящей из конкретных проектов.

Учитывая нестабильность на Ближнем Востоке и фактический паралич европейской политики в условиях целого набора социально-экономических, политических и культурных проблем, развитие отношений ЕАЭС с регионом Восточной и Юго-Восточной Азии видится верным стратегическим решением. Однако при этом не стоит забывать о формирующемся по соседству Транстихоокеанскому партнерству, где США играют первую скрипку, а Китай исключен из участников соглашения.

Будет ли это конкурирующее интеграционное образование или новый модуль для сопряжения, пока сказать сложно. В любом случае данный фактор лишь подталкивает к развитию отношений с Китаем, особенно в сфере инфраструктурных проектов. Руководство стран ЕАЭС, думается, прекрасно это осознают – не случайно одной из центральных тем очередного заседания межправсовета, который пройдет в Ереване уже в конце мая, станет вопрос развития железнодорожных перевозок.

При этом отдельной темой, которую следует обсуждать членам ЕАЭС уже сейчас, может стать нивелирование политических ограничителей внешних экономических контактов. Для решения таких задач в сложившихся условиях у ЕАЭС, объединяющего народы разных культур, регионов и структур экономик есть реальные конкурентные преимущества, которые не следует игнорировать или откладывать до более спокойного времени.

Отношения Беларуси и Польши: <i>проверка на искренность</i>

Отношения Беларуси и Польши: <i>проверка на искренность</i>

24.04.2016

24.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Отношения Беларуси и Польши: <i>проверка на искренность</i>

Отношения Беларуси и Польши: <i>проверка на искренность</i>

24.04.2016

24.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После возвращения во власть в Польше консервативных сил в лице партии «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość) многие специалисты ожидали существенного обострения конфликтности в отношениях официальной Варшавы и ее восточных соседей – России и Беларуси. И если в части ухудшения российско-польских контактов эти прогнозы оправдываются, то на белорусском направлении новое польское руководство пытается проводить иную политику.

Поверят ли в Минске польским властям?

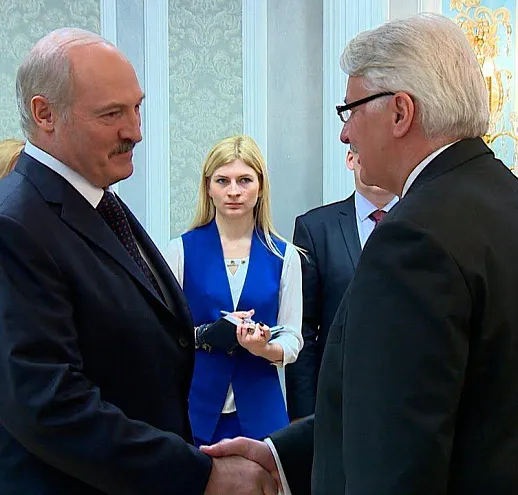

Более того, появилось мнение, что в отношениях официальных Варшавы и Минска последнего времени и вовсе отмечается положительная динамика. В подтверждение приводится тот факт, что польская дипломатия поддержала решение о снятии большей части антибелорусских санкций ЕС, после чего в конце марта достаточно успешно прошел визит в Беларусь министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

Из Варшавы все чаще (пока на экспертном уровне) звучат ободряющие сигналы: «Польша перестанет требовать от Минска демократии». То есть, не только существенно уменьшится финансирование структур белорусской оппозиции. Территория Польши перестанет выполнять функцию «базы» для подготовки, обучения и физической концентрации радикально настроенных элементов.

Однако пока «новая польская политика» – свежее явление, не имеющее устойчивых тенденций. Действия польского руководства могут объясняться различными мотивами. Возможно, власти Польши пытаются вписаться в общий тренд ЕС по «трансформации Беларуси» (ненасильственное изменение конституционного строя), а возможно Варшава действительно меняет внешнеполитические подходы на белорусском направлении.

К сожалению, многие в Минске по-прежнему считают, что заявления польской стороны пока носят в большей степени декларативный характер и речь идет о желании поучаствовать в «трансформации» Беларуси, нежели отказаться от политических авантюр с участием давних партнеров из радикальных кругов белорусской оппозиции.

Дело «демократизации» Беларуси в Польше давно стало вопросом не только внешней, но и внутренней политики. Многие лидеры зарабатывают для себя политические баллы, спекулируя на этой теме. Здравомыслящим силам в Варшаве, позитивно настроенным в отношении белорусско-польского сотрудничества, сложно проводить в жизнь адекватную линию по причине неблагоприятной внутриполитической конъюнктуры и инерции.

Ведь давление на Беларусь – это не только часть агитации и пропаганды, но и распределение некоторых объемов материальных ресурсов, ибо львиная доля проектов по «продвижению демократии» оплачивается из государственного бюджета Польши.

Отказавшись от этой очевидно тупиковой стратегии смены режима в Беларуси польские элиты будут вынуждены не только признать несостоятельность своей прежней позиции по Беларуси, но и дать отчет перед налогоплательщиками и избирателями: зачем польское Правительство долгие годы расходовало бюджетные средства на бессмысленные цели?

Видимо именно из этих соображений, несмотря на ряд обнадеживающих сигналов, правящие круги Польши продолжают осуществлять со своей территории поддержку откровенно враждебных Беларуси проектов (Белсат ТВ, Радио «Рация», сайт «Хартия 97»), а в польском информационном пространстве преобладает негативная риторика в адрес белорусского государства.

«Консервативная» Польша не сможет учить демократии?

Несколько лет назад, на страницах государственной газеты «Звязда» автор данной статьи отмечал, что «Запад смотрит на Беларусь польскими глазами». Поляки одними из первых в мире признали государственный суверенитет Беларуси в 1991-м г., однако именно польское руководство на протяжении последних 20-ти лет выступало как «застрельщиком» политики санкций в отношении нашей страны, так и инициатором «разрядки».

Сейчас в отношениях Беларуси и Польши на международной арене складываются предпосылки для возникновения принципиально новой реальности, связанные с изменением польской роли в ЕС. После прихода к власти лидеры партии «Право и справедливость» ввязались в конфликт с наднациональными элитами в Брюсселе и правящими кругами «локомотива ЕС» - Германии. Поляки добиваются большей самостоятельности в вопросах внутренней и внешней политики, стремятся взять под контроль национальное информационное пространство, судебную власть и экономику.

В финансово-политических элитах Польши весьма популярна идея вытеснения немецкого капитала из страны, что объективно предполагает укрепление польской роли в общеевропейских масштабах. Ведущие польские СМИ предвещают «конец немецкой Европы». Похоже, что на теле Европейского Союза образовался еще один серьезный нарыв, непосредственно связанный с польско-немецкой конкуренцией.

Кроме того, польско-немецкая проблема – это еще и вопрос пресловутых «ценностей». Очевидно, что Польша, руководимая триумвиратом в лице президента Анджея Дуды, премьер-министра Беаты Шидло и их духовного наставника Ярослава Качинского, не принимает значительную часть установок, продвигаемых внутри ЕС кабинетом Ангелы Меркель. Варшава запрещает аборты, отказывается размещать беженцев из стран Ближнего Востока. Вероятно, в дальнейшем польская действительность будет все больше основываться на ценностях традиционного характера, берущих свое начало в канонах католической церкви.

При этом, уже сейчас очевидна некоторая схожесть действий нынешних польских лидеров с государственной системой, выстроенной Виктором Орбаном в Венгрии. Не исключено, что Польша и Венгрия будут сближаться на общей ценностной основе, постепенно вовлекая в негласный «консервативный союз» иные страны Вышеградской группы. Это значит, что внутри ЕС может появиться организованная антинемецкая оппозиция, предлагающая новую интеграционную повестку: от экономики – до понимания демократических ценностей.

При этом обвинения в «нарушении прав человека и свободы слова», раздающиеся из Брюсселя в адрес Варшавы, могут быстро превратиться в антипольские санкции в ЕС. Следовательно, даже по формальным признакам нынешняя Польша не подходит на роль «учителя» демократии для Беларуси.

Предпосылки и риски ситуативного сближения

Перед Минском, на первый взгляд, действительно открываются перспективы сближения с Варшавой. Здесь можно вспомнить опыт взаимодействия Беларуси и той же Венгрии, с которой в области политического сотрудничества, пожалуй, достигнуты лучшие результаты из всех стран «Вышеградской четверки».

Однако оптимизм, имеющий основания, должен быть осторожным. Грядущее «потепление» по ряду причин так и может остаться краткосрочным и ситуативным. Нынешнее поколение польской дипломатии в еще большей степени, чем предыдущее, выступает с позиций экспансии европейской интеграции на Восток. Ясно, что это значит для Беларуси, имеющей собственные интеграционные обязательства в рамках Союзного государства с Россией и ЕАЭС.

С другой стороны, замминистра иностранных дел Польши А.Стемпковский, во время дискуссии в Сейме о дальнейшем развитии «Восточного партнерства» сделал упор на необходимость совместных энергетических и инфраструктурных проектов.

Варшава, занятая перетягиванием стран Восточной Европы из одного интеграционного объединения в другое, и Варшава, делающая упор на экономических проектах, будут по-разному восприниматься в Минске.

Ведь на сегодняшний день показатели взаимного товарооборота в $1,8 млрд. (3.3% от общего товарооборота Республики Беларусь) явно не соответствуют потенциалу двухсторонних отношений Беларуси и Польши. При этом эксперты по обе стороны границы солидарны во мнении, что ключ к решению проблем (например, ратификация договора о малом приграничном движении) находится больше в плоскости политики, нежели экономики. Применение прагматичных подходов к выстраиванию взаимодействия могло бы принести Минску и Варшаве результаты, сопоставимые с достижениями польско-чешского сотрудничества.

Угроза для белорусско-польского сближения – милитаризация Польши в рамках НАТО. На приграничных территориях с Беларусью и Россией концентрируется военная техника, вооружения, разворачиваются дополнительные воинские части. Белорусские военные специалисты обоснованно указывают на возросшие риски в области безопасности со стороны Польши, так как единственным противником для польских ВС (исходя из особенностей их развертывания и базирования) могут быть армии России и Беларуси.

В этой связи возникает закономерный вопрос о целесообразности подобной политики для Польши с точки зрения национальных интересов. Ведь на сегодняшний момент польское руководство, с одной стороны, вступило в политические противоречия с союзной Германией, а с другой стороны активно способствует нагнетанию военной напряженности на Востоке. Являются ли эти действия Варшавы самостоятельными, возникшими вследствие трагического исторического опыта и давних антироссийских обид, либо Польша просто используется внешними акторами в роли санитарного кордона между Германией и ФРГ?

Остаются нерешенными и болезненные вопросы польского меньшинства в Беларуси, которые официальная Варшава долгое время безуспешно пытается взять под свою юрисдикцию. Например, дипломатическими учреждениями Республики Польша осуществляется выдача т.н. «карт поляка» гражданам Беларуси, что де-факто легализует институт двойного гражданства, не предусмотренный белорусским законодательством, и воспринимается Минском исключительно как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Точно также негативно белорусская сторона трактует и попытки создания под патронажем польского государства общественных объединений польского национального меньшинства, альтернативных существующим в Беларуси союзам.

Однако отмеченные проблемы не отменяет необходимости диалога. Первоочередным шагом для его начала видится утверждение принципа взаимного невмешательства во внутриполитический процесс как обязательного для двух сторон. Здесь мяч, безусловно, на стороне польской политической элиты, которой следует осознать состоятельность белорусского государства.

Есть лишь один путь для реализации польских интересов в Беларуси – через достижение компромисса с национальными интересами белорусского народа.

Что касается Беларуси, то для отечественной дипломатии взаимодействие с государствами Вышеградской группы в целом и Польшей в частности – один из приоритетов внешней политики. Отказ руководства Польши от менторского тона и политических авантюр с маргинальными группировками наряду с реальными шагами в области экономического взаимодействия станут своеобразной проверкой на искренность намерений нового польского правительства.

Что мешает элитам стран Евразийского союза объединиться?

Что мешает элитам стран Евразийского союза объединиться?

21.04.2016

21.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что мешает элитам стран Евразийского союза объединиться?

Что мешает элитам стран Евразийского союза объединиться?

21.04.2016

21.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Больше года существует Евразийский экономический союз – ещё рано делать далеко идущие выводы о его успешности и эффективности. Сейчас самое важное, что процесс реинтеграции постсоветского пространства продвигается вперед. Естественно, как и всякий сложный процесс, он вызывает тенденции сопротивления как извне, так и изнутри. Евразийская интеграция – это не только попытка, объединив усилия, создать и использовать преимущества в рамках конкуренции с другими интеграционными объединениями. Это также и вызов для сознания обществ и элит, образовавшихся после распада СССР.

От дезинтеграции – к реинтеграции

В начале 1990-х гг. бывшие союзные республики – кто-то осознанно, кто-то вынужденно – избрали путь национально-государственного строительства. Национальные элиты, за редким исключением, с энтузиазмом восприняли возможность самостоятельно управлять без оглядки на Москву. Да и в самой Москве, казалось, с облегчением восприняли факт избавления от «балласта» в виде закавказских и среднеазиатских республик. Исключениями стали лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, предложивший создать новую форму союзного объединения – Евразийский Союз, и лидер Беларуси – Александр Лукашенко, выдвинувший проект Союзного государства России и Беларуси.

Проект Союзного государства практически сразу был подхвачен очнувшейся от парада суверенитетов московской элитой. Проекту Евразийского союза было суждено пребывать в ожидании 20 лет, прежде чем он начал претворяться в жизнь.

Очевидно, что интеграционные идеи, выдвинутые в центр из бывших национальных окраин, наконец, были поняты и востребованы, даже несмотря на значительную временную паузу.

Россия в лице своего руководства увидела в них инструмент глобальной политической игры и отстаивания своих национальных интересов. В то же время изменения происходили в Казахстане, и в Беларуси, где ностальгия по общему советскому государству уступила место прагматичному подходу и осознанию собственных национальных интересов, не всегда полностью совпадающих с позицией Москвы.

«Нестыковки» национальных интересов

Особенно ярко это проявилось за последние несколько лет во внешней политике. Минск и Астана выстраивают отношения с внешним миром, исходя из собственных приоритетов и соображений целесообразности. Это естественно, также действует и Россия. Но наступают моменты, когда подобная взаимная автономия может быть причиной угроз общей интеграционной конструкции. Последние события в Нагорном Карабахе показали, что ни Казахстан, ни Беларусь, ни даже Россия не может полностью принять армянскую точку зрения, хотя Армения – наш союзник по ЕАЭС и ОДКБ.

Армян можно понять. Для них Арцах – это символ экзистенциальной борьбы за существование своего народа. Но здесь именно национальный, даже националистический мотив важнее всего. Важнее геополитики и региональной архитектуры безопасности. Если Россия целиком стала бы на армянскую позицию и содействовала бы наступлению и полному разгрому азербайджанской армии, то мы неизбежно получили бы повод для Турции начать боевые действия.

А это означало бы взрыв всего Закавказья с перспективой разрушительной войны для самой Армении.

То есть Россия, в том числе и через поставки оружия как Армении, так и Азербайджану, поддерживает баланс сил и не даёт региону скатиться к большой войне.

Казахстану, претендующему на влиятельное место в тюркском мире, также нецелесообразно портить отношения с Турцией и Азербайджаном, как и Беларуси, для которой выбор между армянами и азербайджанцами, по словам министра иностранных дел Владимира Макея, равносилен выбору между братьями. Армяне не всегда готовы это понять, отсюда происходят эти досадные дипломатические и информационные «стрелы», выпущенные в белорусскую и даже российскую сторону в период последнего обострения ситуации в Карабахе.

Евразийская картина мира

Мотивы всех сторон понятны, непонятно пока другое. Каким образом из пазла различных, иногда противоречивых национальных интересов должна возникнуть наднациональная, евразийская картина мира?

Может возникнуть и другой вопрос – а нужна ли она вообще? Коль уж мы ведем речь об успешном (а именно таким он и должен быть) евразийском интеграционном проекте, то да – нужна обязательно, хотя бы для того, чтобы была общая рамка и некие критерии согласования и реализации национальных интересов.

Что может быть положено в основание евразийской картины мира, учитывающей, но превосходящей мышление сугубо национальными категориями?

Прежде всего, новое сознание национальных элит, в основе которого должно быть понимание того, что кроме собственной, вверенной своим народом в управление территории, существует ещё и общее, большое пространство, судьба которого зависит и неразрывно связана с судьбой каждой страны, его формирующей.

Национальный горизонт – это все же тактика, горизонт евразийский – стратегия. Даже для России, элиты которой часто автоматически отождествляют свои идеи и интересы с таковыми у своих союзников или просто их у союзников не замечают. По сути России тоже надо переходить на наднациональный уровень мышления и планирования, хотя ей это сделать было бы проще всего в силу наличия такой традиции.

Предложения реформ

Практически, это означало бы, что наиболее важные экономические, внешне- и военно-политические шаги России необходимо согласовывать с союзниками, особенно если вероятные последствия этих шагов их напрямую касаются, как в случае с европейскими санкциями.

В рамках евразийской интеграции, наряду с основным регулятором экономического объединения, – Евразийской экономической комиссией, необходимо создание и чего-то вроде Евразийского Сената – консультативного, совещательного органа по вопросам внешней и оборонной политики.

Россия и её руководство, очевидно, могут действовать решительно и без особых мнений союзников, и мы могли в этом убедиться за последние два года, но всегда ли это то, что лучше всего для Евразии?

Например, политика России по поддержке и «собиранию» земель по кусочку в отрыве от национальных метрополий (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс), возможно, тактически выигрышна, но стратегически обернулась потерей на долгие годы решающего влияния в Молдове, Грузии, Украине. Получив малое, утрачивается великое. Наверняка, общие усилия и предложения России, Беларуси и Казахстана, если бы таковые были востребованы, могли бы иметь иные варианты развития событий.

Национальный интерес и устремления элит государств-союзников России можно воспринимать исключительно в прагматической логике поиска выгоды и улучшения благосостояния своего общества. Но и эта перспектива закрывает стратегический горизонт.

Экономические и военно-политические проблемы и вызовы, перед которыми мы все стоим, национальные государства в одиночку решить уже не в состоянии, а это значит, что существующие интеграционные инструменты должны либо совершенствоваться, либо создаваться новые.

Например, назрела реформа ОДКБ, которая сейчас более похожа на координирующий орган части силовых ведомств, чем на полноценную военно-политическую организацию.

Что еще может формировать новое сознание национальных элит, сознание уже наднациональное? Общие проекты развития. Индустриальные, энергетические, транспортно-логистические, гуманитарные. Роль России в этом – ключевая.

Да, исключительно национальные интересы России – развиваться, прежде всего, внутренне, подтягивать глубинку, осваивать Сибирь и Арктику, наращивать ВПК. Но вовлечение во всестороннее со-развитие союзников – это именно стратегический шаг, работающий на взаимное укрепление и сближение.

Есть и еще кое-что важное для сближения сознания национальных элит. Общие ценности. Евразийская интеграция, евразийская стратегия должны предполагать и наличие евразийских ценностей. Того общего идейного базиса, который выделяет нас среди других, конкурентных интеграционных проектов и делает привлекательными для потенциальных союзников. Такой базис нужен и возможен. Но о нем стоит поговорить отдельно.

Евразийский выход из кризиса «Восточного партнерства» ЕС

Евразийский выход из кризиса «Восточного партнерства» ЕС

21.04.2016

21.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евразийский выход из кризиса «Восточного партнерства» ЕС

Евразийский выход из кризиса «Восточного партнерства» ЕС

21.04.2016

21.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Программа ЕС «Восточное партнерство», ориентированная на восточных соседей ЕС, переживает не лучшие времена. Глава МИД Польши заявил, что проект отводил его участникам роль «буферной зоны», что привело к катастрофе. Где искать выход из нынешнего тупика?

Партнерство – «вместе» или «вместо»?

«Восточное партнерство» было запущено восемь лет назад. Предложенная тогда схема взаимодействия между постсоветскими республиками и ЕС не может не вызывать поддержки. Обмен технологиями, координация действий в области безопасности, трансграничного сотрудничества, экономическая кооперация и многое другое давали возможность инициативе стать мотором в укреплении экономик стран Восточной Европы.

Однако уже сама идея Восточного партнерства включала базовые противоречия:

1. Восточное партнерство не предусматривало включения стран-участниц в состав ЕС, но требовало от его участников импортировать европейские стандарты (так называемая идея «кондициональности»), в том числе идеологического и гуманитарного характера.

2. Формирование негармонизированной и противоречивой структуры стран ВП, которая полностью игнорирует особенности каждой из них: непонятно почему в партнерство не была включена Россия, которая имеет общую границу с ЕС, но при этом были включены Азербайджан, Армения и Грузия, не имеющие общих границ с Евросоюзом.

Не учитывалась и политическая традиция, а также экономическая модель стран-участниц. Олигархические постсоветские государства были объединены с мощными централизованными республиками. А страны, ориентирующиеся на интеграцию в ЕС, соединялись в одну организацию с государствами, которые видели свое будущее в евразийском пространстве или позиционировали себя как нейтральные (Азербайджан).

Противоречия дали свои плоды практически сразу. Россия, которой предлагали участвовать в проекте ВП на уровне Калининградской области, полностью отказалась от подобного ни чем не оправданного формата. Участие Беларуси в «Восточном партнерстве» имело дискриминационный характер, ибо страна не может участвовать в двухстороннем измерении ВП по причине того, что «Европейской политики соседства» (ЕПС) распространяется на нее лишь частично и исключает официальный Минск из межпарламентского сотрудничества (Евронест) из-за непризнания белорусского парламента. Также на саммитах ВП для Беларуси ограничивается уровень представительства. Страна никогда не была представлена на высшем политическом уровне в отличие от других государств-партнеров.

Курьезы восточной политики ЕС

Стратегия Евросоюза по отношению к Беларуси исходит из концепции ЕПС, которая не соответствует международным приоритетам не только Беларуси, но и Армении и, поэтому отрывает их от других участников ЕАЭС, привязывая к «чемпионам» евроинтеграции (Молдова, Грузия, Украина).

Интересно также и то, что Беларусь ставится в один ряд с Ливией и Сирией в группе «ЕПС – предстоящий путь».

Однако наиболее деструктивным положением ВП было установление для всех единой цели – подписания договора об ассоциации с ЕС. Часть государств-участников ВП просто не ставило цели настолько глубокой интеграции со структурами ЕС. Остальные, наоборот, желали чего-то большего, а именно «дорожной карты» для вступления в ЕС.

Жесткая позиция ЕС в данном вопросе, во многом, и привела к кризису ВП. В среде «отличников» евроинтеграции произошел структурный политический и социально-экономический кризис с нестабильной системой власти, отсутствием устойчивого роста экономики. Чем больше участники выполняли требований ЕС, тем сильнее ухудшалась ситуация в этих странах. Так Украину подобное «настоятельное» рвение в ЕС привело к гражданскому конфликту.

Совершенно иные показатели видны в тех странах, которые не ставили своей целью вступление в ЕС. На этом фоне выглядит курьезным со стороны Евросоюза требовать для этих стран выполнения всех норм и программ, предусмотренных для заключения соглашения об ассоциации.

В итоге последний саммит ВП в Риге, состоявшийся мае 2015 г., не дает ясного импульса для развития программы. Многие эксперты, чиновники ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства» признали провал инициативы. Это видно из принятия итоговой декларации саммита. Фактически Беларусь и Армения как участники инициативы приняли ее отдельную редакцию с оговорками, что еще раз проиллюстрировало глубокий геополитический раскол внутри инициативы.

На сегодняшний день «Восточное партнерство» превратилось в полумертвую инициативу, так и не принеся ни инвестиций, ни технологий, ни трансграничного сотрудничества.

За всю свою историю ВП ограничивалось ролью дискуссионной площадки, под пристальной опекой «старшего европейского брата». Подписанные договоры об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной не привели к ожидаемым результатам.

Невыученный урок

На этом фоне предложенный некоторыми экспертами вариант «индивидуализации» отношений со странами ВП, фактическое возвращение к формату двухстороннего взаимодействия, это шаг назад. Этим самым признается невозможность выхода проекта на наднациональный уровень диалога ЕС-ЕАЭС.

Подобные решения Евросоюза уводят его от конструктивной «дорожной карты», которая бы включала интересы всех стран региона и давала рычаги реального межгосударственного сотрудничества.

Евросоюзу пора признать деструктивность своей политики в отношении интеграционных проектов Союзного государства и ЕАЭС.

На сегодняшний день в документах ЕС (Country Strategic Paper), участие Беларуси в СГ рассматривается отрицательно, как способствующее реализации интересов России в Республике через предоставляемые Федерацией преференции. Политика России посредством СГ характеризуется как попытка захватить промышленную собственность на территории Беларуси.

ЕАЭС же европейскими чиновниками и сегодня часто воспринимается как «имперский проект». В частности, в ответ на официальное обращение Евразийской экономической комиссии о намерении сотрудничества с ЕС, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ответном письме президенту России высказал политическое требование выполнения «Минских соглашений» по выходу из украинского кризиса. Однако данное условие не относится к компетентности ЕАЭС и подчеркивает политическое восприятие элитами ЕС евразийской интеграции.

Евразийская возможность

Возможной дорожной картой для выхода из кризиса восточной политики ЕС могло бы стать глубокое переосмысление стратегических подходов. Очевидно, что искусственность «Восточного партнерства» стала главной преградой для реализации инициативы. Для Украины, Молдовы и Грузии как ассоциированных членов сегодня следует создавать отдельный формат отношений.

Азербайджан устраивает двухсторонний вариант взаимодействия с ЕС. Армения и Беларусь, входящие в ЕАЭС, настоятельно предлагают прагматизацию отношений с Европейским Союзом. К этому следует добавить, что страны-участницы ВП, входящие в ЕАЭС, также не раз настаивали на включении в инициативу «Восточного партнерства» и России, без которой их участие не может быть полноценным.

Государства ЕАЭС следует выделить в отдельную группу для дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом. «Евразийское партнерство» с ЕС будет иметь органичный геополитический и геоэкономический фундамент. Государства ЕАЭС сделали свой выбор. Реализуются интеграционные проекты, созданы наднациональные органы.

Какие бонусы может дать Евросоюзу предполагаемое «Евразийское партнерство»?

Во-первых, это сотрудничество в области безопасности и предотвращения нелегальной миграции. Защита восточных границ ЕС до сих пор очень волнует Брюссель, особенно на фоне миграционного кризиса. Решить проблему, например, реадмиссии с Беларусью в рамках «Восточного партнерства» не представилось возможным. Это и понятно, ибо со стороны ЕС игнорировались факторы СГ и ЕАЭС. Предполагаемое «Евразийское партнерство» уже в собственной структуре будет иметь ключ к решению данной проблемы. Ведь в вопросе укрепления границы требуется комплекс мер. Если восточная граница Беларуси является свободной подобно Шенгенской зоне, то, Евросоюзу следует сделать ставку на комплексный подход к выработке совместных мер по укреплению внешних границ предполагаемого «Евразийского партнерства».

Во-вторых, минимизация издержек на приспособление ЕС к разноскоростному сотрудничеству, которое мы наблюдали в рамках «Восточного партнерства». Общая стратегия государств ЕАЭС поставит вопрос сопряжения ЕС и ЕАЭС. Таким образом, «Евразийское партнерство» будет выступать косвенной площадкой для улучшения отношений между двумя геополитическими проектами, что даст возможность выработать общую «дорожную карту» сотрудничества.

В-третьих, выстраивание реальных инфраструктурных и технологичных проектов с возможным привлечением, в том числе инвестиций «Великого шелкового пути». Пока «Восточное партнерство» будет искать средства для проектов, «Евразийское партнерство» может выгодно разделить сферу инвестиционной ответственности между участниками и наладить создание инфраструктурной, транспортной базы на качественно новом уровне.

Сотрудничество в рамках возможного «Евразийского партнерства» может быть ограничено сферами безопасности, инфраструктуры, технологий и экономики. Гуманитарные и политические вопросы здесь следовало бы свести к минимуму. «Восточное партнерство» «умерло» именно по причине односторонней трансляции гуманитарной и политической повестки дня. И если «отличники» евроинтеграции были готовы следовать «букве» Брюсселя, то для евразийских государств были интересны жизненно важные проекты в прагматичных областях, выполнение которых ЕС полностью связывал с гуманитарными и политическими требованиями. Последние, в свою очередь, не вписывались в политические реалии стран-участниц евразийской интеграции.

Трансатлантическое партнерство или «экономическое НАТО»: <i>угрозы мнимые и реальные</i>

Трансатлантическое партнерство или «экономическое НАТО»: <i>угрозы мнимые и реальные</i>

20.04.2016

20.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Трансатлантическое партнерство или «экономическое НАТО»: <i>угрозы мнимые и реальные</i>

Трансатлантическое партнерство или «экономическое НАТО»: <i>угрозы мнимые и реальные</i>

20.04.2016

20.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

«Экономическое НАТО» на подступах к Евразийскому союзу

Одной из актуальных и болезненных тем повестки дня экономического развития для Евросоюза стало планируемое соглашение о Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве между США и Евросоюзом (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP). Проектируемому американо-европейскому альянсу даже успели дать неофициальное название «экономическое НАТО». Причем некоторые «горячие головы» в США заявляют, что укрепление экономических связей между Америкой и Европой поможет, среди прочего, экономически изолировать «непредсказуемую» Россию.

В свою очередь, европейские противники TTIP озабочены, главным образом, теми последствиями, которые новые соглашения несут для сложившегося в странах Европы экономического и политического уклада. К примеру, ими подчеркивается угроза потери суверенитета и наступления на европейские демократические ценности со стороны транснациональных компаний. Это, по их мнению, станет реальным с введением в Европе новых норм экономического регулирования, расширяющего возможности для крупного бизнеса влиять на решения национальных правительств.

Планы создания пресловутого «экономического НАТО», естественно, не остались незамеченными в России. Евроатлантические торговые инициативы вызвали в нашей стране вполне закономерные опасения. Многие эксперты видят положение дел следующим образом. Европу пытаются заставить пожертвовать своими интересами и уступить давлению США, которые посредством проекта укрепят свою гегемонию в мире и ослабят своих соперников - Китай, Индию и Россию. Также достигается цель удержания Европы в фарватере американской политики.

Звучат голоса о том, что Евросоюзу ради собственного блага в качестве полноценной альтернативы TTIP следует развивать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Одновременно TTIP воспринимается как угроза для формирующейся евразийской экономической системы и идеи «Большой Европы», единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Угрозы мнимые

Между тем, возникает вопрос, насколько обоснованы опасения по поводу опасности TTIP для евразийской интеграции. Прежде всего, подчеркнем, что

планы создания нового альянса вытекали из самой логики экономических взаимоотношений между Европейским союзом и США.

Они друг для друга являются важнейшими торговыми партнерами, а всего на их долю приходится около трети объемов мировой торговли. В глобальной экономике это наиболее крупные торговые взаимоотношения.

Поэтому сближение Евросоюза и ЕАЭС вряд ли может рассматриваться в качестве полноценной альтернативы возможному трансатлантическому партнерству. За исключением энергетической сферы, США для Европы объективно выступают более важным торговым партнером, нежели государства Евразийского экономического союза.

Для Европы возможный поворот на Восток в сторону ЕАЭС с одновременным отказом от развития торгового партнерства с США мог бы быть вызван исключительно политическим, а не экономическим выбором. Однако в случае TTIP первую скрипку играет все-таки экономика. Хотя политические факторы здесь также складывались не в нашу пользу. Достаточно вспомнить многолетнюю линию отдельных политиков и правительств в ЕС по демонизации России как поставщика энергоресурсов, сопровождавшуюсяпризывами избавиться от, якобы, чрезмерной «зависимости» Европы от российского природного газа.

Таким образом, ЕАЭС изначально не мог да и не собирался стать альтернативой трансатлантическому партнерству. Так стоит ли расстраиваться из-за того, что «Европа отказалась дружить с нами против США»? Тем не менее, именно так пытаются представить ситуацию некоторые отечественные комментаторы, подводя к выводу о серьезной геополитической неудаче молодого Евразийского союза на самом старте. Однако из этой логики вытекает, что ЕАЭС с самого начала создавался с оглядкой на ЕС как на «старшего партнера», а не в качестве самостоятельного объединения, призванного способствовать региональной экономической интеграции. Очевидно, это крайне идеологизированная точка зрения.

…и реальные

Вместе с тем, не стоит впадать в другую крайность, полагая, что никакой опасности TTIP не несет. На данном этапе важно разобраться, каким образом, в случае заключения соглашения о трансатлантическом партнерстве, будут строиться взаимоотношения с ЕС и с какими «подводными камнями», возможно, придется столкнуться.

Снижение торговых тарифов и, особенно, ослабление нетарифных барьеров приведет к некоторому росту взаимного товарооборота между США и ЕС. Однако параллельно это станет способствовать сокращению их товарооборота с прочими странами, которые не подпадут под действие TTIP.

На европейском рынке «посторонним» производителям станет сложнее конкурировать с товарами и услугами американских компаний.

Для стран ЕАЭС это означает сокращение возможностей по продвижению на рынок ЕС продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако экономический эффект в среднесрочной перспективе будет не очень велик, так как на европейских высокотехнологичных рынках места для продукции стран ЕАЭС всегда было немного.

Сегодня следует сосредоточиться на поиске новых рынков сбыта на Юге и Востоке. Ведь в долгосрочной перспективе отмеченные тенденции грозят

распадом континентального пространства на экономические блоки, между которыми будут возрастать протекционистские барьеры.

Создание любых эксклюзивных экономических объединение автоматически приводит к повышению тарифных или нетарифных барьеров в торговле со странами, не входящими в данные блоки.

Следует обратить особое внимание на сферу поставок энергоресурсов. Именно она вносит основной вклад в товарооборот между странами ЕАЭС и Евросоюзом. Главным образом, благодаря продажам российского газа, нефти из России и Казахстана, нефтепродуктов из Беларуси. Предполагается, что TTIP расширит возможности для организации экспорта нефти и газа из США на европейский рынок. Так английская газета The Guardian в ноябре 2015 года опубликовала статью, в которой приводятся свидетельства о том, что поставки американских углеводородов в Европу являются важной движущей силой переговоров по созданию трансатлантического партнерства.

Однако ситуация здесь выглядит не так однозначно. Так, согласно The Guardian, в числе основных лоббистов прихода в ЕС американских углеводородов выступают сами европейцы. И дело во многом в желании диверсифицировать импорт энергоносителей.

Само по себе возможное создание TTIP не окажет существенного влияния на расклад сил в области поставок энергоресурсов на европейский рынок.

Конечно, данное соглашение способно облегчить преодоление бюрократических барьеров на пути в Европу углеводородов из США. Однако оно не поможет сделать американскую сланцевую нефть и сжиженный природный газ дешевле для европейского потребителя.

Высокая себестоимость энергоносителей из США будет по-прежнему выступать препятствием для вытеснения с рынка ЕС углеводородов из стран ЕАЭС. Создание TTIP также не повлияет на желание руководства Евросоюза сократить потребление российского газа.

Подводя итог, следует отметить, что страхи по поводу TTIP несколько преувеличены. Данное соглашение само по себе мало повлияет на текущие взаимоотношения Евросоюза со странами – поставщиками сырьевых товаров. Однако в перспективе для стран ЕАЭС выпадение из глобальных интеграционных проектов, куда относится Евроатлантическое, а также Тихоокеанское партнёрство, сулит мало хорошего. К подобным вызовам необходимо готовиться уже сейчас, выходя на новые рынки сбыта и формируя экономические альянсы. Ответом на продвигаемые США мегапроекты может стать создание зон свободной торговли между ЕАЭС и рядом крупных ближневосточных стран (Египет, Израиль), а также государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (форматы ЕАЭС-ШОС, ЕАЭС-АСЕАН).

Александр Перов, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Федор Лукьянов: <i>«Евразийский союз будет меняться»</i>

Федор Лукьянов: <i>«Евразийский союз будет меняться»</i>

20.04.2016

20.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Федор Лукьянов: <i>«Евразийский союз будет меняться»</i>

Федор Лукьянов: <i>«Евразийский союз будет меняться»</i>

20.04.2016

20.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал «Евразия.Эксперт» о том, как Евразийскому союзу выстроить отношения с Китаем, есть ли у России антикризисный план «Б» и получится ли помириться с «непредсказуемым» Евросоюзом.

Сегодня немало раздается критики евразийской интеграции со ссылками на экономические показатели последних двух лет. Каковы перспективы Евразийского экономического союза?

Перспективы оптимистичные, но не потому, что данное объединение уже добилось успеха, а потому, что реальной альтернативы просто нет. На сегодняшний день страны-участницы евразийской интеграции объективно заинтересованы в объединении усилий в долгосрочном плане для повышения собственной конкурентоспособности и выживаемости. Безусловно, Евразийский союз переживает очень тяжелое становление. Масса нерешенных вопросов вкупе с попытками с разных сторон политизировать данное объединение. Кроме того, к сожалению,

у нас дискуссия о геополитическом смысле часто забегает вперед функционирующих институтов и продуманных экономических механизмов. И это создает возможности противникам этих идей агитировать не в их пользу.

Да и экономический кризис, безусловно, не прибавляет радости.

Какие сегодня существуют ресурсы экономического развития в Евразийском регионе?

В длительнойдолгосрочной перспективе евразийский проект неизбежно, хотя не без трудностей, будет развиваться и сопрягаться с китайским Шелковым путем. Китай поворачивается в западном направлении, в Евразию, исключительно по своим интересам – это никак с нами не связано. Китай несет огромные ресурсы, которые он готов вложить в своих интересах. Часть этих ресурсов останется там, куда он их вкладывает.

ЕАЭС сегодня создает единую и выверенную нормативную среду, которая позволит достичь взаимодополняемости с китайскими экономическими инициативами.

В результате будет формироваться прообраз единого мега-проекта.

Евразийский экономический союз будет меняться. Возможно, присоединятся новые члены, хотя потенциал расширения сегодня не очень велик.

Вся евразийская система пришла в движение, и в результате должен появиться конгломерат, который в ХХI веке должен играть роль противовеса евроатлантической системе.

Не в смысле военно-политическом, а в качестве мощного центра экономического развития. Россия одна не потянет. Китай один может и потянул бы, но он сталкивается с растущим противодействием со стороны оппонентов – США и ряда стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекину нужен мощный тыл, и он начинает это понимать. Это открывает новые перспективы для евразийской экономической интеграции.

Сейчас очень тяжелая фаза, но Евразийский союз – это долгосрочный проект. Мы, к сожалению, привыкли: подписали и через год давай результат. Так не бывает.

Поворот на Восток – это план «Б» для России на фоне тупика отношений с Западом? Насколько успешно он реализуется и какие препятствия на пути?

Вопрос не в плане «А» или «Б». Современный мир – это мир постоянно меняющихся отношений, который даже не являются альянсами. Они являются ситуативными сближениями по определенным вопросам. Конъюнктура изменилась – сближение закончилось. И вовсе не обязательно, что за этим следует конфронтация – просто пути разошлись. Если говорить о повороте на Восток, это для нас острейшая необходимость, абсолютно не связанная с нашими отношениями с США. Азия – это бурно растущий регион. В ХХI веке в Азии будет происходить очень много событий, и они будут важнее, чем в Европе.

¾ территории России находится в Азии. При этом у нас до сих пор нет внятной политики поворота на Восток. Об этом объявлено, но поворачиваемся мы со скрипом – бюрократическая машина заржавела. А Китаю все равно, какие у нас ценности – традиционные, социалистические или либеральные – дайте результат. Поэтому, на политическом уровне все у нас хорошо, а на экономическом – китайцы спрашивают: когда вы будете менять экономику? Поэтому, у нас есть один план – максимально ускоренное развитие с использованием всех возможностей.

Вы видите возможности налаживания взаимодействия между Европейским и Евразийским союзами?

Честно говоря, не вижу в этом необходимости на сегодняшний день. У ЕАЭС сегодня огромная внутренняя повестка дня. Надо превратить Союз в дееспособное и динамично развивающееся объединение.

Признание Брюсселем ЕАЭС было бы хорошо с точки зрения роста международной легитимности. Это приятно, но ни в коем случае не меняет суть проблем, с которыми сталкивается евразийская интеграция.

Будет признание – хорошо, не будет – ну и ладно. ЕС сегодня смотрит на Евразийский союз как на пока еще не состоявшееся объединение. Если Союз состоится, заработает в полную силу, сами прибегут. Но пока мы только в начале пути и впереди еще много работы.

Возможны ли в принципе «большие» договоренности между формирующимся Евразийским альянсом и Западом? Например, мы предоставляем ресурсы и военно-политическую поддержку. В ответ Евросоюз помогает нам в модернизации промышленности.

Сейчас этот вопрос не актуален. Он всегда был несколько умозрителен. Надежда была, но реальная вероятность такого развития событий всегда была очень туманной. Полагаю, отношения России с Евросоюзом будут меняться. Они сейчас пройдут фазу очень тяжелую.

Неизвестно, что будет с ЕС. На самом деле, сейчас трудно сказать, что более непредсказуемо – наше развитие или их развитие.

Но Европа – это тоже Евразия – ее западная оконечность. Если в евразийской континентальной «доле» будет интересное развитие европейцы, исторически прагматичные, сюда потянутся, увидев новые возможности. Не в смысле каких-то союзов, а в смысле инвестиций. Экономических возможностей не будет – никакими политическими интересами не заставишь.

Изменится ли отношение Запада к России в результате текущего кризиса?

Если мы не надорвемся, а для этого надо четко соизмерять геополитические амбиции с экономическими возможностями, то в какой-то момент произойдет психологический перелом. Наступит привыкание к тому, что Россия, оказывается, совсем не та, к какой на Западе привыкли в 1990-е гг. Тогда начнутся попытки сближения и выстраивания отношений по-новому.

Сможет ли ОДКБ ответить на вызовы для Центральной Азии, исходящие с Юга?

Пока разговоров много, но настоящих вызовов еще не было.

В случае резкого обострения ситуации, восприятие ОДКБ в Евразийском регионе быстро изменится, и на него будут возложены большие надежды.

Есть распространенное мнение, что страны Центральной Азии всецело полагаются на Россию в обеспечении безопасности. Сегодня это большой вопрос. Создается впечатление, что иногда мы считаем проблемы безопасности Центральной Азии гораздо более острыми, чем сами государства в регионе. Там зачастую распространен более «южный» подход: не надо забегать вперед – пусть все идет своим чередом. Если начнутся по-настоящему ощутимые, крупные потрясения, то никто кроме России и ближайших союзников по ОДКБ не будет заниматься разрешением проблем и стабилизацией региона. Внешним игрокам ни к чему взваливать на себя ношу местных проблем, рискуя втянуться в региональные кризисы. При столкновении с реальными вызовами региональная роль ОДКБ резко возрастет, и структура заработает активнее.

Что советуют эксперты главе МИД Нидерландов по вопросу Евразийского союза?

Что советуют эксперты главе МИД Нидерландов по вопросу Евразийского союза?

19.04.2016

19.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что советуют эксперты главе МИД Нидерландов по вопросу Евразийского союза?

Что советуют эксперты главе МИД Нидерландов по вопросу Евразийского союза?

19.04.2016

19.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На референдуме в Нидерландах граждане высказались против ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. «Особое мнение» нидерландцев попало в центр международного внимания. Интересно разобраться, как в политико-экспертных кругах Нидерландов оценивают текущий кризис в Восточной Европе и пути выхода из него. В конце 2015 г. в ведущем «мозговом центре» страны – Институте международных отношений Нидерландов – был подготовлен увесистый доклад о перспективах сотрудничества ЕС и ЕАЭС. Документ был представлен министру иностранных дел Нидерландов. «Евразия.Эксперт» предлагает вниманию читателей аналитический обзор доклада.

Причины и риски текущего кризиса

Авторы документа видят создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как попытку найти самостоятельное место объединения между Евросоюзом и интеграционными инициативами в Азиатско-Техоокеанском регионе. Аналитики исходит из того, что Россия стремится «переписать правила глобального порядка, в котором доминирует Запад». Сама по себе такая постановка вопроса Западом – не нова. Другое дело, что подход США-НАТО к конфликтам в Югославии и Ираке с позиции силы и односторонности воспринимается в России (и не только в России) именно как попытка Запада переписать правила «под себя».

Авторы доклада отмечают две слабые стороны ЕАЭС. Во-первых, накал геополитического противостояния привел к попыткам членов ЕАЭС «застраховать» свои политические ставки путем сотрудничества с ЕС и Китаем. Во-вторых, это подход «сверху-вниз» при строительстве ЕАЭС, когда основные решения принимаются на высшем уровне и далеко не всегда в полной мере исполняются на местах.

В данном случае авторы умалчивают о факте, что все межгосударственные союзы создаются «сверху-внизу» – таковы «законы жанра». Вспомним хотя бы европейскую интеграцию, идеологами которой были именно элиты: от Черчилля – до Жана Моне. Вместе с тем,

в докладе прогнозируется, что ЕАЭС продолжит свое существование, и ЕС необходимо выработать ответ на данный «вызов», прежде всего, в регионе Восточной Европы.

В русле официальной позиции Запада авторы доклада отвергают принцип общей (субсидиарной) ответственности за региональный кризис всех его участников. Проводится мысль о том, что именно Кремль инициировал «конкуренцию интеграций». Однако в последние 20 лет НАТО и ЕС продвигались на Восток, а не ОДКБ и СНГ – на Запад. Что касается кризиса вокруг Украины, то начало его острой фазы следует отсчитывать не с Крыма, а с поддержки Западом пришедшего неконституционным путем к власти нового правительства в 2014 г. Это было сделано вопреки соглашениям оппозиции с В.Януковичем, гарантами которых выступили страны ЕС.

Вместе с тем, авторы доклада признают, что

в долгосрочных интересах ЕС – преодоление новых разделительных линий, возникших в Восточной Европе в результате текущего кризиса.

Впрочем, в России считают, что разделительные линии так и не были убраны после роспуска Организации Варшавского договора. Тогда Запад принял стратегическое решение о расширении НАТО на Восток, отбросив идеи об усилении ОБСЕ как гаранта безопасности в Европе с участием России.

Авторы доклада видят

риски возникновения новых разделительных линий и в Азии, если ЕС не предпримет выход за рамки логики «конкуренции союзов».

Иными словами, аналитики полностью признают риски распада мира на новые конкурирующие блоки.

Авторы доклада не считают, что диалог между ЕС и ЕАЭС позволит разрешить украинский кризис, но «некоторые негативные последствия можно смягчить, если у ЕС получится достичь конкретных результатов в трехсторонних переговорах с Киевом и Москвой». Следует отметить, что в ноябре 2013 г. Брюссель отбросил предложение В.Януковича о начале подобных консультаций. Однако затем все же вынужден был пойти на диалог, хотя к настоящему моменту он не принес результатов.

Взаимодействие с ЕАЭС: три сценария для ЕС

В докладе выстраиваются три основных сценария отношения Евросоюза к Евразийскому союзу.

1. Сценарий «стратегического партнерства» между ЕС и ЕАЭС признается нереалистичным по двум причинам. Во-первых, он оценивается авторами доклада как признание, что «Россия имеет право действовать от лица ЕАЭС». Здесь допускается неточность, т.к. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при активном участии белорусской стороны, председательствовавшей в ЕАЭС, направила осенью 2015 г. запрос в Еврокомиссию о сотрудничества. За взаимодействие с ЕС и «интеграцию интеграций» сегодня в большей степени ратует Минск, нежели Москва. Кроме того, основные решения в ЕЭК принимаются консенсусом, поэтому не совсем понятно, почему партнерство ЕС и ЕАЭС равноценно признанию особых прав России.

Как прогнозируют авторы доклада, ЕС рискует «утратить возможность поддержки тех [групп] в России, которые хотят возвращения страны к прежнему курсу модернизации экономики». Аргументация авторов вновь не ясна. Ведь сотрудничество ЕС с ЕАЭС как раз поддержит в России группы, настроенные на прагматичное экономическое взаимодействие с Западом. Продолжение конфронтации, напротив, укрепит позиции евразийских «евроскептиков».

Вторая причина представляется более существенной. Авторы считают, что

сценарий перехода к партнерству с ЕАЭС подорвет «доверие к ЕС как к актору, способному оказывать влияние на геополитику в зоне своего соседства».

Иными словами, речь идет о престиже ЕС и опасении потерять лицо. Правда, возникает вопрос, почему «ближнее зарубежье» Евросоюза авторы называют «соседством» (neighbourhood), а российское приграничье – «орбитой России»? Фактически, речь идет о прямом конфликте интересов, который был вызван расширением евроатлантического сообщества на Восток без учета интересов России. ЕС просто сложнее это прямо признать, потому как его риторика выстроена на ценностном подходе

Теперь, когда конфликт перешел в острую фазу, выйти из него без потери лица стало сложно. Поэтому,

следует согласиться с оценкой авторов, что стратегическое партнерство между ЕС и ЕАЭС в обозримой перспективе невозможно.

Кроме того, авторы доклада умалчивают о влиянии США, которые по геополитическим и бюрократическим причинами не заинтересованы в сближении ЕС с любыми интеграционными объединениями на постсоветском пространстве – будь то ЕАЭС, СНГ, ОДКБ или Союзное государство Беларуси и России.

2. Сценарий «эксперимента с совместимостью» ЕС и ЕАЭС рассматривается как оптимальный. По мнению авторов, он предполагает «состыковку» зон свободной торговли ЕС и ЕАЭС в государствах «Восточного партнерства». Сценарий предполагает начало неформальных и технических консультаций между ЕС и ЕАЭС. Однако вопрос официального признания ЕАЭС остается за скобками. Как признают сами авторы, данный сценарий основан на ожидании, что по мере смягчения кризиса Россия «вернется к прошлому курсу интеграции в глобальный мир». Интересно, рассматривают ли авторы активизацию юго-восточного вектора во внешней политике России как попытку встраивания в «глобальный мир» или довольствуются мыслью о том, что это лишь попытка «разыграть спектакль» для Запада?

Надо признать, что данный сценарий имеет мало шансов на успех. По крайней мере, пока не будет решен вопрос с остановкой расширения НАТО на Восток и признанием Западом ЕАЭС и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

Справедливости ради надо заметить, что и прежде Запад встречал молчанием, а госдепартамент США отрицал инициативы Москвы по созданию системы коллективной безопасности в Европе. Поэтому сегодня нереалистично предлагать «жить по старому» в вопросах расширения НАТО, так как альянс вплотную придвинулся к «красным линиям». Вместе с тем, украинский кризис требует от ЕС и России перейти к выстраиванию гибкой системы внешних связей с регионами Украины, восстановлению баланса интересов внутри и вокруг страны. Украинские проблемы невозможно решить санкционным давлением на Россию.

3. Сценарий «конкурирующих союзов» предполагает форсированное включение членов «Восточного партнерства» в евроатлантический блок. Авторы справедливо отмечают, что данная тактика вынудит Евросоюз «компенсировать потери» от сокращения сотрудничества стран «Восточного партнерства» с Россией. Этот вариант признается «крайне нереалистичным», так как

«ЕС не готов брать на себя эту ношу и вести геополитическое сражение с Россией по причине своих внутренних уязвимостей и интересов стран-членов ЕС».

Очевидно, сценарий подобного острого противостояния невыгоден ни одной из стран региона.

Рекомендации авторов доклада по взаимодействию ЕС с ЕАЭС

- Создать многосторонние форматы диалога ЕС с Россией, Китаем, Турцией для обсуждения противоречий и вопросов безопасности в контексте ОБСЕ.

- Усилить стратегическое партнерство ЕС с Китаем для обсуждения «связки» евразийской интеграции и Экономического пояса Шелкового пути, а также Шанхайской организации сотрудничества, усилив экономическое измерение в последней и получив статус наблюдателя.

- Начать неформальные и технические дискуссии с Евразийским экономическим союзом по вопросам техстандартов, норм и правил, а также провести двухсторонние дискуссии со странами, входящими в зону свободной торговли (ЗСТ) СНГ, о «состыковке» с ЗСТ ЕС.

- Предложить Армении, Беларуси и Казахстану развивать сотрудничество с ЕС без подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Выводы – интеграция, конфронтация или сосуществование?

Последние две рекомендации несут риски новых кризисов, если ЕС будет стараться вести наступательную дипломатию на восточном направлении, игнорируя ЕАЭС или ограничиваясь лишь символическими «неформальными» жестам в его направлении. Вместе с тем, если Евросоюз будет готов к содержательному диалогу с ЕАЭС, то появится возможность более эффективно содействовать деэскалации украинского кризиса. Сомнения вызывают условия, которые ставят авторы доклада – «достаточность политической воли Кремля изменить курс». Политическая воля должна быть проявлена с двух сторон.

Однако вероятность этого невысока. Особенно учитывая утверждения авторов доклада, что «поддержка евразийской интеграции сокращается, открывая для ЕС возможности укрепить имидж реальной альтернативы Москве». Кроме того, авторы доклада ставят вопрос о том, «как ЕС может побудить Армению принять разумную стратегию выхода из евразийской интеграции». И тут же дают ответ –

взаимодействие с гражданским обществом в Армении и Беларуси с целью «усиления внутриполитического давления в пользу поддерживаемого ЕС перехода к демократии».

Здесь прочитывается неприкрытая конфронтационная логика, ставящая страны региона перед выбором. Не эти ли игры привели к дестабилизации ситуации на Украине?

Ключевую роль играет первая рекомендация авторов доклада о диалоге с Россией, Китаем и Турцией в рамках ОБСЕ. Вместе с тем, учитывая сопротивление Вашингтона усилению ОБСЕ, которое поставит под вопрос монополию НАТО в Европе, в настоящее время «прорывы» на данном направлении маловероятны. Следовательно, максимум того, что ЕС и ЕАЭС смогут позволить себе в ближайшие годы – это сосредоточиться на вопросах мирного сосуществования и избирательного сотрудничества. Страны ЕАЭС открыты к такой работе, о чем неоднократно заявляли их лидеры. Политическим кругам ЕС, в свою очередь, не мешало бы прислушаться к мнению граждан Нидерландов, которые совершенно ясно дали понять, что не хотят новых авантюр.

5 мифов о Евразийском экономическом союзе

5 мифов о Евразийском экономическом союзе

19.04.2016

19.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

5 мифов о Евразийском экономическом союзе

5 мифов о Евразийском экономическом союзе

19.04.2016

19.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Евразийская интеграция быстро обросла множеством мифов. Сказывается историческая память, внешнеполитическая пропаганда, а иногда и простое невежество. Предлагаем Вашему вниманию разбор наиболее популярных мифов о ЕАЭС.

1.

ЕАЭС – это попытка возродить СССР

Широкое хождение этот миф получил в западной прессе. Миф обрел официальное звучание с легкой руки бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, заявившей в 2011 г., что Вашингтону следует «затормозить попытки ресоветизации» постсоветского региона. Можно списать этот миф на историческую память о СССР. Но следует отметить, что Запад не признал официально и не рассматривает как партнера по диалогу ни один интеграционный проект на постсоветском пространстве: начиная с СНГ и заканчивая Союзным государством, ОДКБ, ЕАЭС. Миф о воссоздании СССР – это еще и удобное средство для внешнеполитической пропаганды, оправдывающий отказ от диалога с евразийскими структурами.

ЕАЭС развивается на принципах открытия рынков и встраивания в ВТО, тогда как в основу СССР был положен принцип плановой экономики. Страны ЕАЭС не ставят во главу угла «мировую коммунистическую революцию», но скорее опасаются «цветных революций» у себя дома. Сегодня ЕАЭС – это скорее антипод СССР в организационном и идеологическом смысле. Евразийская интеграция больше напоминает европейскую интеграцию начального периода 1950-1960-х гг.

2.

ЕАЭС – это экономический проект без политических целей

Отчасти этот миф сформирован самими участниками евразийской интеграции, подчеркивающими, что они заинтересованы, в первую очередь, в экономических результатах. В то же время, это попытка послать сигнал внешним игрокам, что ЕАЭС не имеет геополитических амбиций распространения влияния на сопредельные регионы.

Планы развития ЕАЭС полностью укладываются в универсальную логику региональных торговых соглашений по схеме: зона свободной торговли – таможенный союз – экономический союз. Но в основе региональных интеграционных соглашений – всегда не только экономические, но и политические причины. Часто в современной истории подобные объединения возникают как ответ на другие интеграционные инициативы. Так, НАФТА – это во многом ответ США на ускорение строительства Евросоюза. Проект Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP) – это ответ Китая на создание США Транстихоокеанского партнерства. Мощным подспорьем интеграции являются и угрозы безопасности, которые заставляют страны консолидировать силы. Например, Африканский союз во многом стал ответом на угрозы безопасности в Африке. Однако, пожалуй, главное – это усиление переговорных позиций на международной арене. Например, вводя собственные стандарты, ЕАЭС может не допустить нарушения экологических стандартов при переносе производств в Центральную Азию из сопредельных стран. Или, например, добиться более выгодных условий взаимодействия с Экономическим поясом Шелкового пути КНР.

3.

ЕАЭС – это «проект элит», не имеющий отношения к гражданам стран-участниц

Решение о создании ЕАЭС принимали лидеры «тройки» - Беларуси, Казахстана и России. Идея впервые была высказана Н.Назарбаевым в 1994 г. Любой экономический союз – это де-факто проект политических лидеров, заключающих соответствующие договоры. В этом смысле и ООН можно считать «проектом» Рузвельта, Сталина и Черчилля. Реальные социальные институты в (гражданство, системы здравоохранения, социальных гарантий, образования и т.д.) возникают лишь на самых поздних этапах региональной интеграции, например, в рамках Евросоюза. Но даже ЕС до сих пор многие эксперты считают «проектом элит». В этом смысле и Союзное государство России и Беларуси возникло как «проект» А.Лукашенко и Б.Ельцина, но впоследствии были созданы общие экономические и социальные институты.

В действительности, евразийская интеграция непосредственно затрагивает граждан стран-участниц. Например, созданный общий рынок рабочей силы упрощает жизнь миллионам трудовым мигрантам в Союзе. Постепенно снятие таможенных барьеров благоприятно скажется на товарообороте и рабочих местах. Преимущество ЕАЭС – широкая поддержка объединения среди граждан стран-участниц. По данным «Евразийского барометра-2015», одобряют евразийскую интеграцию в Казахстане – 80%, Кыргызстане – 86%, России – 78% граждан. В Армении и Беларуси поддерживают ЕАЭС 56% и 60% граждан соответственно. Что касается бизнеса, то интеграция всегда создает «выигравших» от расширения рынков и «проигравших» от усиления конкуренции. Впрочем, усиление конкуренции – неизбежный процесс – будь то интеграция региональная или встраивание в мировую экономику.

4.

ЕАЭС – это попытка России воссоздать империю

Этот миф похож на миф о возрождении СССР, но только на первый взгляд. В воссоздание СССР мало верят на евразийском пространстве, а страхи «имперских амбиций» России существуют в определенных политических группах постсоветских стран. Поэтому миф об СССР рассчитан в первую очередь на западную аудиторию, а миф об империи – на политический класс в постсоветских странах.

Однако ЕАЭС – это, строго говоря, антиимперский проект, так как он предполагает минимальную надстройку в виде наднациональных органов управления. Причем, все основные решения в этих органах (Высший совет, Евразийская экономическая комиссия и др.) принимаются строго консенсусом пяти стран-участниц. Это служит естественным предохранителем от односторонних действий любого из участников Союза. Более того, во всех евразийских проектах, даже военном объединении ОДКБ, отсутствует муштра по евроатлантическому образцу. Москва не настаивает на создании «антитурецкого» или «антизападного» фронтов. А кризис в отношениях России с Западом и вовсе создал условия для «оттепели» между Евросоюзом и Беларусью.

5.

ЕАЭС – это конкурент Евросоюза

Лидеры ЕАЭС постоянно подчеркивали, что стремятся к сотрудничеству с ЕС, а в 2011 г. выдвинули идею «интеграции интеграций». Вместе с тем, западная пресса наводнена определениями ЕАЭС как «конкурирующего проекта». Впрочем, понять это можно, если принять во внимание, что Запад рассчитывал, что после краха СССР самостоятельного центра силы на евразийском пространстве не будет. Формирование подобного центра автоматические воспринимается «в штыки», так как ограничивает «свободу рук» Запада.

С технической точки зрения, ЕАЭС и ЕС – не конкуренты, так как оба созданы с учетом норм МВФ. В долгосрочном плане два объединения сближают общие угрозы безопасности и интересы континентальной интеграции для нужд экономик (транспорт, сырье, технологии, рабочая сила). Вместе с тем, развитие технологического потенциала ЕАЭС потенциально может потеснить ЕС на восточных рынках. Западу удобнее было бы иметь дело с «кладовой сырья», не имеющей самостоятельных амбиций в сфере высоких технологий и безопасности. Однако в долгосрочных интересах Европы – не только сырье и рабочая сила, но и стабилизация региона Восточной Европы, что невозможно сделать без сотрудничества с ЕАЭС. Отсюда – наиболее вероятная избирательная модель отношений двух объединений по принципу: «конкуренты и партнеры».

Вадим Гигин: <i>«Мы привыкли жить со слабой Россией. Надо учиться строить отношения с сильной»</i>

Вадим Гигин: <i>«Мы привыкли жить со слабой Россией. Надо учиться строить отношения с сильной»</i>

19.04.2016

19.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Вадим Гигин: <i>«Мы привыкли жить со слабой Россией. Надо учиться строить отношения с сильной»</i>

Вадим Гигин: <i>«Мы привыкли жить со слабой Россией. Надо учиться строить отношения с сильной»</i>

19.04.2016

19.04.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Белорусский историк и политолог Вадим Гигин в интервью «Евразия. Эксперт» – о том, почему столкновение Запада и России было неизбежным и как из Беларуси сегодня видится эволюция российского политического руководства.

В некоторых политических кругах постсоветских стран сегодня ощущается недоверие к более активной внешней политике России. Как это воспринимается в Беларуси?

Конфронтация России и Запада была во многом неизбежна. Беларусь сама прошла этот этап, и даже нынешнее потепление отношений с Западом – всего лишь попытка достичь хотя бы того уровня отношений, который еще недавно был между Россией и ЕС. Посмотрите, Россия находится в конфронтации с Западом, но при этом посольство США функционирует полностью, а в Беларуси – на уровне временных поверенных. Отменены визовые и некоторые экономические санкции против Беларуси, но доступ к технологиям по-прежнему ограничен.

Белорусское руководство выступает за многополярный мир и имеет в этом поддержку общества.

Однако, как однополярный мир формировался через геополитическую катастрофу, связанную с крушением СССР, так и многополярный мир будет выстраиваться через столкновение различных сил.

С Вашей точки зрения, насколько серьезен текущий кризис в отношениях России и Запада?

Когда начинался украинский кризис, на Западе, да и у нас, многие говорили: «Путин и его команда не займут твердую позицию – капиталы у них на Западе, дети власть предержащих учатся там же». Ан нет – все же проявили твердость. Когда уже состоялось присоединение Крыма, многие говорили: «Олигархи сдадут». Не сдали. Пока.

На самом деле, подобные представления отражают глубокое непонимание российской политической традиции. Возьмем XIX – начало XX вв. Русский царь – дальний родственник германского императора Вильгельма II – в переписке они называли друг друга запросто «Вилли» и «Ники». Супруга императора Александра Федоровна – немка, ее брат служил в немецкой армии. Вместе ездили на воды, на курорты. Целые угодья в Европе принадлежали крупным российским родам.

Тем не менее, российский императорский двор, когда это было необходимо для национальных интересов, шел на конфликт с западными странами. Каково было влияние французской культуры на Россию в первой половине XIX века! Но ведь случилась Отечественная война 1812 года, а затем и Крымская война.

Сегодня вновь сильны чувства разочарования Западом…

Российская культура – это европейская культура в Азии, но не азиатская в Европе. Экономические связи с Европой – мощнейшие. Но это вовсе не означает, что Россия не готова идти на острый конфликт, если ущемляются ее интересы. Путин пришел к власти фактически как прозападный политик. Однако Запад продолжал игнорировать интересы России и относиться к ней как к «младшему партнеру», как к периферийному государству.

В итоге произошла личная эволюция Владимира Путина. Произошла эволюция настроений российской политической элиты и, соответственно, трансформация политических отношений на постсоветском пространстве.

В чем суть трансформации постсоветского пространства сегодня?

Происходит естественный процесс – Россия усиливается. Да, экономически она еще слаба, но в прошедшие годы все же удалось добиться роста экономики. Россия не может воспринимать себя как второстепенную державу. Это заложено в русском менталитете. Мы научились жить со слабой Россией в 1990-е гг. Сейчас нам надо учиться строить отношения с сильной Россией. И адекватный ответ может быть только ассиметричным.