Есть ли связь между событиями в Ереване и Алматы?

Есть ли связь между событиями в Ереване и Алматы?

26.07.2016

26.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Есть ли связь между событиями в Ереване и Алматы?

Есть ли связь между событиями в Ереване и Алматы?

26.07.2016

26.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

За прошедшие дни произошла череда трагических событий. Военный мятеж в Турции, террористический акт в Ницце, теракты в Германии унесли сотни жизней и привлекли внимание всего мира. На постсоветском пространстве произошли нападения на полицию в Армении и Казахстане. Стоит ли искать связь между произошедшим в Ереване и Алматы, и каковы причины случившегося - разбирался специалист по постсоветскому пространству Александр Гущин.

Протестный потенциал в Армении

Ситуации в Армении обусловлена несколькими причинами среди которых, прежде всего, следует отметить снижение доверия общества к нынешней власти. Это выражается не только в политических требованиях, так или иначе связанных с внешней политикой, но и сугубо социальных и экономических требованиях. Еще во время событий на проспекте Баграмяна, в период так называемого «электромайдана», эти требования зазвучали особенно громко. Тогда властям удалось сбить накал, но ситуация не была разрешена окончательно. Болезнь была пригашена, как будто ее лечили вспомогательным лекарством, но причина болезни не была устранена.

Не нужно считать, что все общество в Армении радикализировано и ждет лишь повода, чтобы выйти на улицу. Конечно, протесту в основном подвержена столица, но в целом в обществе, особенно среди молодежи, растет серьезный запрос на перемены. Выражен и протест против кумовства, монополизации, трудностей с открытием бизнеса, высокими тарифами и т.д. Все это создает сложный политический фон в преддверии парламентских выборов 2017 г., усугубляющийся еще и конституционной реформой. Эти события влияют на отношение в обществе к внешнеполитическому курсу Еревана.

В условиях напряжения вокруг Карабаха, когда многие в армянском обществе негативно воспринимают факт сотрудничества России и Азербайджана как таковой, не говоря уже о поставках Баку оружия, в обществе усиливается политическая активность и готовность к протесту. Масла в огонь подливают и обсуждение в СМИ различных слухов и вариантов мирного урегулирования, а также будущего статуса Карабаха.

Безусловно, те, кто хотел освободить армянского оппозиционера Ж.Сефиляна посредством захвата полицейской части в Ереване, рассчитывали, что образ борца за Карабах, «несгибаемого героя» на фоне возросшего протестного потенциала склонит часть общества в их сторону. На самом деле открыто их поддержала не такая большая часть граждан. По крайней мере, те преступные формы протеста, которые были выбраны захватчиками полицейской части, не вызывают широкой общественной поддержки. Нарушение монополии государства на насилие – это шаг к политической дестабилизации государства. Однако недовольство политикой властей и боязнь уступок по Карабаху, тем не менее, подпитывают протест. Трудно однозначно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше.

Но можно точно сказать, что парламентские выборы 2017 г. будут сложными для Армении, и рост популярности таких фигур как Н.Пашинян явно не добавляет гирь на чашу российского влияния.

В этой связи надо согласиться с известным экспертом по Кавказу, доцентом РГГУ С.Маркедоновым, который в своих статьях проводит о мысль о важности работы не только с властью, с элитами, но и с контрэлитой, молодежью, которая родилась уже не в СССР. Есть ли сегодня потенциал и выработанная стратегия для проведения такой политики?

Интеграция в сложных условиях

Пока же размещение российской военной базы, помощь по линии военных кредитов и роль в поддержании статус-кво в Карабахе не может полностью обеспечить общественные симпатии России в Армении.

Несмотря на то, что значительная часть армянского общества остается пророссийски настроенной, критические настроения растут.

Вызваны они не только чрезмерными надеждами на всестороннюю помощь России, как это может показаться на первый взгляд. Причина и в том, что Россия пока не всегда удачно работает с обществом, сосредотачиваясь преимущественно на властях и геополитике, и порой уступает в информационной политике.

Большой ошибкой было бы почивать на лаврах, уповая на то, что Армении сложно по причинам географии, геополитики и трудных отношений с сопредельными странами совершить внешнеполитический поворот.

Ситуация также несет в себе определенный риск и для Евразийского союза, что требует от модераторов интеграции, от экспертного сообщества удвоенных усилий в отношении Армении, тем более, что в евразийской интеграции для Армении есть и важный позитивный потенциал стратегической поддержки.

Однако интегрироваться Армении приходится в очень сложных условиях как нисходящего глобального экономического тренда, так и в сложной военно-политической ситуации. Все это приводит к тому, что люди, зная о вступлении ЕАЭС, порой не видят конкретных результатов лично для себя. Многие ассоциируют ЕАЭС, прежде всего, с двусторонними экономическими отношениями с Россией, исходя из того, что с остальными членами Союза товарооборот у Армении очень небольшой.

Казахстан перед вызовами

Последнее нападение на полицейских в Казахстане по форме совершенно иное, чем в Ереване. Речь идет о протесте одиночки против системы. Безусловно, совершены преступные действия, которые требуют справедливого жесткого наказания. Но сама форма этих действий и их направленность против силовиков свидетельствуют о раздражении и ненависти к системе власти.

При этом государство одним лишь репрессивным аппаратом проблему решить не может, ведь против одиночки действовать эффективно очень сложно. Тот же теракт в Ницце это наглядно продемонстрировал. А кто знает, сколько таких одиночек еще гуляет на просторах Казахстана.

События требуют изменений в системе выстраивания диалога обществом, качественного улучшения общественных институтов, развития правоохранительной системы в качественном, а не только в карательном смысле. Недавние трагические события в Актобе во многом уже поставили вопросы об эффективности этих процессов в Казахстане, выявили проблемы – и дорогой ценой.

Актобе и Алматы – есть ли связь?

Однако не стоит ставить в один ряд события в Актобе и Алматы. Связь может быть, но скорее, эмоциональная, на уровне психологии. То, что неуравновешенные люди с преступными наклонностями видят, как легко можно стрелять, убивать, брать в заложники, конечно, оказывает на них влияние.

Но говорить о том, что прошедшие события координировались из одного центра или характеризовать теперь любое криминальное происшествие как акт религиозного экстремизма было бы преувеличением и просто неправильной оценкой.

Однако в условиях предстоящей в отдаленной перспективе передачи власти, наличия различных групп влияния в руководстве Казахстана, подобные криминальные акции, получающие мощный информационный шлейф, могут подорвать веру общества в стабильность.

Это может стать негативным фоном для предстоящих в будущем политических трансформаций в Казахстане, которые должны происходить эволюционно и обеспечить преемственность внешнеполитического курса.

Искать ли «внешний след»?

События в Армении и Казахстане имеют принципиально разную подоплеку – как по сути, так и по форме произошедшего. Связывать их в одну цепь вряд ли возможно. Если в Армении речь идет об организованном вооруженном протесте, то в Казахстане о выступлении отдельного человека, причастность которого к террористическому подполью вовсе не доказана. Тем не менее, совпадение этих событий во времени дало повод некоторым экспертам говорить о «внешнем» факторе.

Определенное внешнее влияние, в том числе Запада, испытывает практически любая страна постсоветского пространства. С этой точки зрения, например, работу различных западных неправительственных организаций, которая действительно ведется в Армении, можно признать важным фактором. Руководство этих структур наверняка не в восторге от того, что Ереван предпринял в последние годы ряд шагов по сближению с Россией, вступив в ЕАЭС и сохраняя тесное военное партнерство с Москвой.

Принимая во внимание наличие определенной работы со стороны зарубежных структур, в том числе информационной, следует признать, что главные причины ситуации в Ереване следует искать внутри Армении.

Слепое повторение тезиса о «внешнем вмешательстве» не позволяет адекватно оценить внутреннюю ситуацию в каждой отдельно взятой стране. Часто это слишком простой ответ на целый комплекс сложных вопросов, где внешний фактор – это элемент мозаики, но далеко не единственный.

Старые проблемы Новой Евразии

Второй важной составляющей является общее восприятие региона, положения в нем. Говорить о том, что ситуация на постсоветском пространстве усугубилась сама по себе не приходится. Ухудшилась общемировая конъюнктура – развитие противостояния по линии Россия-Запад, падение мировых цен на сырье, украинский кризис и многое другое. Естественно, «эхо» этих тенденций очень ясно слышится и в постсоветских странах.

Однако все внутренние причины кризисов в регионе существовали и раньше. Само постсоветское пространство вовсе не было регионом стабильности 10-20 лет назад. Национально-территориальные конфликты, гражданская война в Таджикистане, война в Грузии в 2008 г., андижанские события, межэтнические столкновения в Кыргызстане, наконец, «оранжевая революция» – многие противоречия, породившие эти события, не разрешены и по сей день.

Сама внутриполитическая ситуация в целом ряде стран – в Армении с ее массовыми протестами, трагическими событиями в парламенте и недавними событиями на проспекте Баграмяна, в Грузии, Молдове и во многих других странах – перманентно сложная. Однако на фоне ухудшения мировой экономической конъюнктуры, роста глобальной террористической угрозы и усиления противостояния Москвы и Вашингтона эти сложности получают новые интерпретации, а психологическая напряженность – возрастает.

Александр Гущин, к.ист.н.,

заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Кто заплатит за глобальное потепление

Кто заплатит за глобальное потепление

25.07.2016

25.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кто заплатит за глобальное потепление

Кто заплатит за глобальное потепление

25.07.2016

25.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

20 июля стало известно, что Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пригласил президента РФ Владимира Путина на специальное мероприятие по ратификации Парижского соглашения по климату, которое пройдет в Нью-Йорке 21 сентября. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил журналистам, что Пан Ги Мун позвал мировых лидеров на специальное мероприятие в штаб-квартире ООН 21 сентября «для внесения грамот о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к Парижскому соглашению по изменению климата».

Как известно, официальные власти России, Беларуси и Казахстана в свое время заявляли о готовности ратифицировать новое Соглашение по климату, принятое в декабре по итогам конференции в Париже.

Главная цель документа — удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи, в противном случае экология нашей планеты пострадает катастрофически.

В сроках ратификации документа Казахстан, хоть и на словах, но пока обгоняет Россию. В частности, глава министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов ранее заявлял, что Астана ратифицирует Парижское соглашение по климату до конца текущего года. В тоже время советник президента РФ Александр Бедрицкий в июне говорил о том, что Россия ратифицирует документ не раньше 2019-2020 гг.

Подписание 175 странами данного Соглашения не утихомирило климатических скептиков, подвергающих критике сам факт драматического процесса изменения климата на планете и влияния на него деятельности человека. Противникам исполнения нового климатического документа глава Минприроды Сергей Донской посоветовал изучить статистику опасных природных явлений в России.

«Я бы посоветовал всем скептикам изучить статистику по опасным природным явлениям, число которых растет ежегодно вместе со средней температурой воздуха в нашей стране. Напомню, в 2016 г. мы практически преодолели отметку в 4 градуса +. Число опасных природных явлений увеличилось с 1990 г. в 4 раза. Результат (по данным на 2013 г. — он самый яркий) — гибель более 190 человек, ущерб экономике — более 200 млрд рублей», — написал Донской на своей станице в ФБ.

Налог на парниковый газ

Одним из инструментов снижения вредных выбросов считается введение налога на парниковые газы или, проще говоря, «платы за углерод». Обсуждаются различные варианты – как национальный налог, так и «глобальная плата». Вокруг этой темы разгорелись нешуточные дискуссии. Основное «налоговое бремя» ляжет на энергетический сектор и, главным образом, тепловую генерацию.

Накануне Аналитический центр при Правительстве РФ опубликовал подготовленный совместно с Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ) доклад о рисках реализации Соглашения для экономики и национальной безопасности России.

Согласно исследованию, ввод налога на парниковые газы в стране потребует только от России $42 млрд ежегодных выплат, что соответствует 3,2-4,1% от ВВП за 2015 г.

Более того, эксперты считают, что введение налога грозит стать причиной закрытия множества предприятий и ликвидации целых отраслей промышленности, что приведет к сокращению сотен тысяч рабочих мест. Прежде всего это коснется металлургии и нефтегазовой отрасли, а также компаний, занимающихся производством азотных удобрений, цемента и генерацией электроэнергии.

В свою очередь в ООН считают, что из-за глобального потепления мировая экономика может потерять более двух триллионов долларов к 2030 г. на снижении производительности труда.

Проще говоря, в некоторых частях мира станет невозможно работать из-за высоких температур. Падение ВВП ожидается в 43 странах мира, прежде всего, в азиатском регионе — в Индонезии, Малайзии, Китае, Индии и Бангладеш. Например, в Индонезии и Таиланде ВВП в 2030 г. может снизиться на 6%, в Индии — на 3,2%, а в Китае — на 0,8%.

Тезаурус глобального потепления

Глобальное изменение климата, помимо всего прочего, расширило наш лексикон. Появились термины и понятия, требующие внимательного рассмотрения и осмысления. Когда пройдет на них мода и «власти предержащие» прекратят их нещадное применение к месту и не к месту, термины останутся профессионалам. Но их значимость от этого только выиграет.

Одно из важнейших современных экологических понятий – так называемый углеродный след (УС). Если кратко, то УС (Carbon Footprint) - это совокупность выбросов всех парниковых газов, прямо или косвенно произведенных человеком, организацией, мероприятием, городом, государством.

Как известно, для удобства все парниковые газы пересчитывают в эквивалент СО2, то есть рассчитывают, какое количество СО2 в тоннах дает такой же парниковый эффект, который производит определенное количество тонн того или иного газа. Указывать УС принято в тоннах эквивалент- СО2 (сокращенно СО2-экв.). Стоит помнить, что СО2 - это почти 75% от всех антропогенных выбросов парниковых газов.

Углеродный след состоит из двух составляющих — прямых и косвенных выбросов. Прямые выбросы — объем СО2 и других парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу непосредственно на территории того или иного производства или домашнего хозяйства, главным образом, при сжигании ископаемого топлива – угля, газа, нефтепродуктов. Прямой углеродный след производства – объем эмиссии парниковых газов в процессе деятельности какого-либо производства. В него входят энергетические косвенные выбросы — потребленное предприятием тепло и электроэнергию, несмотря на то, что они выработаны за его пределами.

Прямой углеродный след каждого человека зависит, к примеру, от количества его поездок на автомобиле, полетов на самолете, от того, сколько газа или угля было сожжено для обогрева жилого дома, сколько было потреблено электроэнергии. Косвенные выбросы - объем эмиссии в атмосферу СО2 и других парниковых газов в процессе производства и транспортировки продукции, которую человек потребляет. Это касается и предоставляемых услуг, не только товаров.

Покупатель, выбирающий товар с меньшими косвенными выбросами, (как правило, это товар, произведенный в местности покупателя, ведь транспортировка сопряжена с большими затратами топлива), снижает свой личный вклад в косвенные выбросы.

Давайте попробуем, к примеру, оценить УС обычной булочки, которую мы покупаем в магазине. Первый объем эмиссии можно оценить на этапе работ по подготовке посевной, ведь сельскохозяйственная техника загрязняет атмосферу выхлопными газами. Затем техника участвует в сборе и транспортировке зерна, свой вклад так же вносит работа элеватора. Зерно развозят предприятиям (пекарням, к примеру), которые делают из него муку и выпекают хлеб, и этот процесс так же вносит свой вклад в УС. Готовый продукт вновь развозят в магазины, хранят на складах, где есть и отопление и освещение. Из всего этого и складывает УС хлебного батона.

Для примера, данные по углеродному следу ряда товаров и услуг, которыми мы пользуемся постоянно:

- SMS сообщение — 0,014 г СО2-экв,

- использование мобильного телефона — 1250 кг СО2-экв. в год, если говорить по 1 часу в день,

- мороженое — 500 г СО2-экв.

Экологические перспективы

Надо отметить, что общее воздействие человека на природу рассчитывается с помощью так называемого «экологического следа» (Ecological Footprint) - системы оценки использования человеком ресурсов окружающей среды.

Если говорить об углеродном следе в энергетике, то выбросы СО2 при эксплуатации атомных станций и возобновляемых источников энергии приближаются к нулю, но все равно необходимо учитывать всю цепочку этапов в процессе создания объекта генерации ВИЭ или nuclear – от добычи сырья до ввода в эксплуатацию.

Если же говорить о тепловых электростанциях, работающих на ископаемом топливе (например, уголь, мазут и др.) и широко распространенных в России, Казахстане и Беларуси, то можно лишь еще раз констатировать, что на сегодня ТЭС являются одними из главных поставщиков парниковых газов в атмосферу.

Наивно думать, что глобальное изменение климата – это беда для одних и радость для других. Плохо будет всем на Земле, без исключения. Проблему надо решать комплексно, поэтому можно с уверенностью прогнозировать, что в ближайшем будущем углеродный след продукта (объекта) может стать одним из его главных характеристик, влияющих на рыночное положение. Продуктам и услугам с высоким УС могут просто не позволить существовать, их не допустят к покупателям. Энергетики это коснется в первую очередь.

Андрей Ретингер, журналист-международник

Евразийская антитеррористическая инициатива

Евразийская антитеррористическая инициатива

25.07.2016

25.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евразийская антитеррористическая инициатива

Евразийская антитеррористическая инициатива

25.07.2016

25.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Борьба с международным терроризмом остается одним из наиболее значимых вопросов в современной системе международных отношений. Не исключено, что в ближайшее время США попытаются выдвинуть крупную инициативу о воссоздании глобальной антитеррористической коалиции. Логика проста: инструменты силового давления и экономического манипулирования для контроля над союзниками начинают себя исчерпывать. Необходим новый политический импульс, чтобы восстановить возможность управления за счет политического авторитета. А лидерство в борьбе с терроризмом, - это важнейший элемент глобального политического авторитета США.

Также не исключено, что после некоторого периода «политической игры», «глобальной демократизации», взаимодействия с «силами свободы и демократии» маятник американской политики пойдет в обратную сторону и прежние герои станут террористами. Что не раз уже бывало в американской истории.

Неизбежно встает вопрос, какое место будут занимать страны евразийского пространства в новой политической волне и в каком формате возможно участие наших стран в новой антитеррористической коалиции. С учетом общей политической ситуации в мире, это создает значимый и болезненный вызов для государств Новой Евразии.

Антитеррористическая инициатива в Евразии

Странам Новой Евразии и, прежде всего, ЕАЭС нужна самостоятельная антитеррористическая стратегия, адаптированная к новым условиям и, прежде всего, учитывающая абсолютную трансграничность террористических угроз в современном мире и формирование единого глобального информационного пространства. Стратегия также необходима, как минимум, для того, чтобы избежать вовлечения в масштабные геополитические манипуляции, а как оптимум, стать в глобальной антитеррористической борьбе субъектами, а не объектами.

Увы, но ранее достигнутые в рамках СНГ договоренности о совместных мерах по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, в частности, базовый Договор о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом от 1999 г., сыгравший в свое время значительную положительную роль, уже не вполне соответствуют новым условиями. Естественно, требуется скорректировать деятельность и созданного в 2000 г. Антитеррористического центра СНГ.

Конечно, выдвижение подобной инициативы будет неким выходом за пределы формального «мандата» ЕАЭС. Однако этот «выход» будет осуществляться в области, где отношения между участниками максимально прозрачны и понятны, в той области, где все участники ЕАЭС осознают наличие у них превалирующего общего интереса и, наконец, в той области, которая в значительной степени связана именно с экономикой. Обеспечение устойчивого экономического роста невозможно без высокого уровня антитеррористической безопасности, но одновременно устойчивое экономическое развитие может обеспечить снижение террористической угрозы.

Это будет то направление политической интеграции, которое вряд ли вызовет возражения у разумных и ответственных политиков.

Страны ЕАЭС могли бы выступить с региональной антитеррористической инициативой, к которой в дальнейшем могли бы присоединяться другие государства, разделяющие антитеррористические подходы, если хотите, изначально заявленные ценности.

Базовыми элементами такой инициативы могли бы стать:

-

Подтверждение национального суверенитета как основы антитеррористической стабильности и любой успешной системы противодействия терроризму. Подтверждение неразрывной связи между терроризмом и политическим экстремизмом, направленным на подрыв национального суверенитета и навязывание политических моделей извне.

-

Предложение о создании единой системы мониторинга информационного пространства, причем не только в Новой Евразии, но и шире. Система была бы направлена на выявление неблагоприятных информационных и политических тенденций, причем система эта должна быть создана на базе опережающих информационных технологий.

-

Формирование единого списка террористических организаций, но главное - единой методологии оценки деятельности тех или иных политических структур, имеющих перспективу перерастания в экстремистские.

-

Совместные программы обучения силовых подразделений новейшим методам противодействия терроризму, политическому экстремизму и дестабилизационной активности. В перспективе это направление могло бы развиться в полноценный межгосударственный инструмент быстрого реагирования.

-

Система образовательных программ для гражданских активистов и структур гражданского общества с целью формирование устойчивого антитеррористического восприятия общественных процессов.

-

Концепция институционализированной экспертно-информационной системы по противодействию международному терроризму. Конечно, борьба с терроризмом была и останется прерогативой национальных органов власти, однако необходим реальный механизм формирования «большой картины».

«Антитеррористический ленд-лиз»

Инициатива не должна носить революционный характер. Напротив, она должна фиксировать принципы здравого смысла, в операционном и политическом плане, но в контексте обострения террористической угрозы.

В то же время, программа должна выходить за рамки операционных, практических вопросов. Она должна демонстрировать новый политический стандарт в борьбе с глобальным терроризмом и политическим экстремизмом.

Было бы вполне уместно, чтобы основой совместной информационной линии государств ЕАЭС на международной арене была Россия, как один из лидеров глобальной борьбы с международным терроризмом и страна, бесспорно, обладающая более широкими организационными, силовыми и политическими ресурсами.

Москва могла бы в качестве вклада в региональную инициативу по борьбе с терроризмом сформировать некую программу «антитеррористического ленд-лиза», т.е. различных пакетов помощи государствам-участникам инициативы в борьбе с терроризмом.

В конечном счете, обеспечение антитеррористической безопасности на территории стран-союзников это средство обеспечить антитеррористическую безопасность самой России.

В основе такого «антитеррористического ленд-лиза» была бы военно-техническая и организационная помощь со стороны России, программы обучения и подготовки персонала, а также предоставление доступа к информации, полученной российскими техническими средствами.

Использование полученных в «пакетах антитеррористической помощи» средств могло бы быть ограничено только задачами антитеррористической борьбы и противодействия политическому экстремизму, но никак не давления на оппонентов власти, находящихся в пределах конституционного поля соответствующих государств. В таком случае, программа должна приостанавливаться.

Конкретный характер принимаемого «пакета» в рамках «антитеррористического ленд-лиза» определялся бы на основе двусторонних соглашений в зависимости от потребностей конкретного государства. Однако базой для подобного сотрудничества было бы общее понимание характера террористических вызовов, прозрачность взаимоотношений и углубленный обмен информации. Это делало бы взаимодействие «двусторонне обязывающим», а значит, - привлекательным для всех участников.

Возникал бы эффект синергии нового качества политического взаимодействия в борьбе с терроризмом и новой военно-технической и операционной базы, с опорой на которую эта борьба ведется.

И это будет лучшим ответом на попытки манипуляции проблематикой борьбы с терроризмом и политическим экстремизмом, которые вполне вероятны в ближайшем будущем.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ "Высшая школа экономики"

США готовы к евразийской интеграции? Два взгляда из Вашингтона

США готовы к евразийской интеграции? Два взгляда из Вашингтона

22.07.2016

22.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

США готовы к евразийской интеграции? Два взгляда из Вашингтона

США готовы к евразийской интеграции? Два взгляда из Вашингтона

22.07.2016

22.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Все помнят знаковое заявление Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США в 2011 г. о необходимости «замедлить» или «остановить» евразийскую интеграцию. После тех слов официальный Вашингтон старался хранить молчание по этой теме. В экспертном сообществе США пока преобладают ястребы. Аргументы их давно и хорошо известны: ценности и сдерживание. Но есть и иные голоса. Предлагаем читателям мнения двух известных американских специалистов по России, представляющих позиции реализма в экспертных кругах внешнеполитического истеблишмента США.

В аналитической записке на тему: «Как Вашингтон перестал бояться и полюбил евразийскую интеграцию», опубликованной в апреле 2016 г., американский специалист по России Джеффри Манкофф рассматривает ситуацию в Евразии как взаимодействие трех проектов: Евразийского экономического союза, американской инициативы «Новый Шелковый путь» и китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути».

Основные тезисы статьи:

1. «Развертывание российского и китайского проектов [в Евразии] привело к том, что Вашингтон вынужден соблюдать хрупкий баланс. Среди изначальных целей поддерживаемого США проекта «Новый Шелковый путь» (вдвинут Госдепартаментом США в 2011 г. – прим. ред.) было усиление связей Афганистана и стран Центральной Азии с Индией, из которой США надеялась сделать потенциальный противовес российскому и китайскому влиянию в регионе».

2. «Вашингтон начал признавать, что изначальный план «Нового шелкового пути» был слишком амбициозным, и что Россия и Китай, скорее всего, будут основной движущей силой евразийский интеграции в ближайшие несколько лет. США предпринимают попытки адаптировать свой подход к этой тенденции, понимая, что у них нет выбора, кроме как смириться и с ЕАЭС и ЭПШП., попутно оставаясь верным собственным долгосрочным заделам в сохранении суверенитета малых государств и принципов либеральной экономики».

3. «По мере того, как евразийские амбиции Вашингтона уменьшились вместе с планируемым свертыванием сил США в Афганистане, Соединенные штаты начали лелеять надежду на активное региональное сотрудничество с Китаем, намереваясь опереться на глубокие карманы Пекина, чтобы построить новые инфраструктурные проекты, которые не по кошельку США».

4. «Политические и экономические патологии Центральной Азии делают её непривлекательным выбором для частных компаний, инвестиционные решения которых диктуются коммерческими соображениями, в отличие от государственных компаний в России и США. Интересы США в Центральной Азии недостаточно важны, чтобы оправдать ресурсы (дипломатические, экономические и политические), которые необходимы для полной реализации американского видения «Нового шелкового пути».

5. «Вашингтон также не в выгодном положении, чтобы затевать серьезные споры с Москвой и Пекином ради этого региона. Россия и Китай имеют более обоснованный интерес в сфере безопасности и, скорее всего, будут диктовать повестку евразийской интеграции в грядущие годы. Географическая близость определяет интересы России и Китая в Центральной Азии и Евразии в целом как фундаментальные».

6. «Вызов для внешней политики США в регионе: достичь как можно больше целей своего «Нового Шелкового пути», минимизируя [при этом] размах конфронтации с Москвой и Пекином. Это значит, что надо искать рычаги, в частности, китайские инвестиции, при этом выводя Москву и Пекин на более либеральную версию интеграции. Вашингтон может и не любить ЕАЭС и ЭПШП, но он начинает понимать, что это единственная игра на этом поле».

В октябре 2014 г. профессор Йельского университета Томас Грэм, бывший старший директор по России Совета национальной безопасности США (2004-2007), выступил со статьей «Опасность нового сдерживания», охарактеризовав отношение американского внешнеполитического истеблишмента к евразийскому проекту.

В частности, эксперт отметил:

1. «Сегодняшний мир – многополярный… В этих условиях развивающиеся государства не станут обращаться к США за помощью, как это фактически было в период холодной войны. Новые центры силы в мире едва ли будут уделять США большое внимание… отказ Китая, Индии и Бразилии выступить с осуждение аннексии Крыма – говорит о проблемах, которые возникнут в будущем»

2. «Ни по одному из вопросов [геополитического взаимодействия РФ и США] российская и американская точки зрения не являются непримиримыми, за исключением постсоветского пространства… США выступают против сфер влияния любого государства. Однако на деле США проводят на постсоветском пространстве политику ограничения российского присутствия».

3. «Даже если Россия будет старательно трудиться над политическим решением, уважающим суверенитет и территориальную целостность Украины, Вашингтон продолжит искать способы наказать, ограничить и ослабить Россию, воспринимающуюся теперь как угрозу».

4. «Один из вариантов действий США в отношении России – продолжение укрепления двусторонних связей [США] в сфере обороны с бывшими советскими государствами, в частности, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной. На американское руководство будет оказываться определенное давление для предоставления Плана действий для приобретения членства в НАТО Грузии и Украине».

В июне 2016 г. Томас Грэм развил ряд тезисов в свежей статье «Америке нужно отбросить старые привычки в отношении России».

В частности, эксперт отметил:

1. «На фоне украинского кризиса не должно быть сомнений, что цель, формировавшая политику [США] с конца холодной войны, а именно – медленная, но неуклонная интеграция России в евроатлантическое сообщество недостижима. Россия больше в этом не заинтересована. Ее амбиция – укрепление в качестве независимой великой державы в Центральной Евразии».

2. «Россия стремится вынудить США действовать как нормальную великую державу, которая для реализации своих интересов должна учитывать интересы других великих держав и, прежде всего, России… Получится ли это – вопрос открытый».

3. «Нам следует подходить к России на основе жесткого расчета, исходя из национальных интересов и неидеологизированной оценки того, как Россия может помочь или помешать нашим целям. … В результате отношения [США и России] могут стать смесью конкуренции и сотрудничества, сопротивления и договоренностей, короче говоря, нормальными отношениями между двумя ведущими мировыми державами».

Редакция "Евразия.Эксперт"

Белорусско-украинские отношения: по лезвию майдана

Белорусско-украинские отношения: по лезвию майдана

22.07.2016

22.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Белорусско-украинские отношения: по лезвию майдана

Белорусско-украинские отношения: по лезвию майдана

22.07.2016

22.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

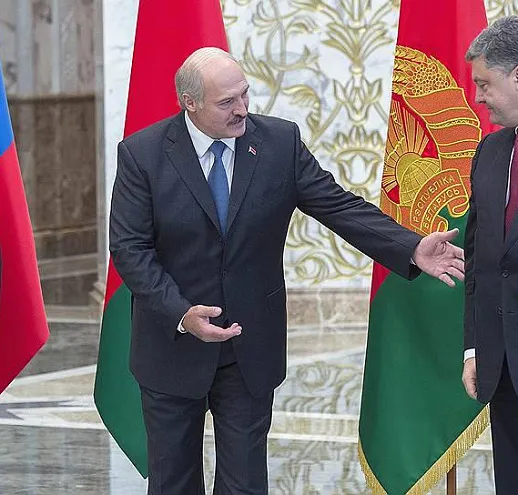

Выступив посредником в украинском кризисе, Беларусь привлекла к себе повышенное внимание с разных сторон. Пошатнув геополитическую позицию Беларуси, сместив ее в какую либо из сторон конфликта, выгодополучатели смогли бы со всей помпой использовать авторитет Беларуси в своих целях. Неудивительно появление всевозможных интерпретаций белорусско-украинских отношений. Одни авторы определенной геополитической ориентации подталкивают официальный Минск к более глубоким интеграционным отношениям с Киевом вплоть до создания какого либо союза по типу Балто-Черноморского. Другие с подобным же пафосом обвиняют официальный Минск чуть ли не в «военной поддержке» Киева в конфликте на Донбассе и требуют полностью разорвать отношения с Украиной, закрыть границу и заморозить торговлю. Что же представляют на самом деле отношения Беларуси и Украины сегодня?

От утопии к прагматике

Украина была первой страной для Беларуси, с которой уже 27 декабря 1991 г. были установлены дипломатические отношения. Однако несмотря на все попытки сильной тогда в Беларуси прозападной оппозиции актуализировать создание Балто-Черноморского Союза отношения Беларуси и Украины вплоть до избрания президентом Александра Лукашенко были фактически заморожены. Президент Беларуси в первый свой визит в Киев в 1994 г. даже пожурил своих предшественников, что те не обращали должного внимания на южное направление.

Несмотря на весь запал, с самого начала выявились различные подходы в международной политике Беларуси и Украины. В Беларуси уже в 1995 г. на референдуме было принято решение о построении Союзного государства Беларуси и России. Президент Беларуси приложил немало дипломатических усилий для вовлечения в этот союз Украины и создания полноценной конфедерации, так называемого «восточнославянского треугольника».

Однако украинская сторона сделала иной выбор. Уже в 1996 г., по оценке многочисленных экспертов, украинско-американские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. А 11 июня 1998 г. была официально принята Стратегия интеграции Украины в Европейский Союз. В то же самое время началась адаптация внутригосударственного законодательства под европейские стандарты. Во всех государственных организациях были созданы отдельные структурные единицы по сотрудничеству с ЕС. Тогда же было создано Национальное агентство по вопросам европейской интеграции.

В 2002 г. сближение с НАТО стало стратегической целью официального Киева. Данная стратегия была утверждена решением Совета национальной безопасности и обороны от 23 мая 2002 г.

Следует отметить, что подобные отличия белорусского предложения конфедерации в рамках «восточнославянского треугольника» и украинской модели «тихой интеграции» с Западом при экономическом преобладании отношений с Россией, не могли остаться незамеченными.

Подобные несоответствия между Минском и Киевом приводили к серьезным противоречиям. В частности, украинское руководство в унисон с западными коллегами негативно отнеслось к конституционному референдуму в Беларуси 1996 г. и до 1999 г. не признавало легитимности белорусского парламента. В рамках оппозиционных акций 1996 г. в Минске, были задержаны радикалы из УНА-УНСО, на что последовала достаточно негативная реакция официального Киева.

В 1999 г. в ходе избирательной кампании, командой действующего президента Украины Леонида Кучмы демонстрировался агитационный фильм «И настал октябрь», где главным негативным героем была Беларусь, которая иллюстрировалась как пример коммунистического изгоя, в которого может превратиться и Украина в случае проигрыша Кучмы.

Подобный стиль отношений, как это не удивительно, не позволил втянуть Беларусь во всевозможные интеграционные инициативы Киева по созданию санитарного кордона вокруг России. В частности было официально отозвано приглашение белорусской делегации на Международную конференцию стран Балто-Черноморского региона, проходившую в Ялте 10-11 сентября 1999 г.

Поэтому путем проб и ошибок белорусско-украинские отношения свелись к чистой прагматике. Беларусь и Украина уже к 2000 г. отказались втягивать друг друга в собственные геополитические проекты.

Доктрина «третий лишний»

Формулу белорусско-украинских отношений с этого времени можно очертить как «третий лишний». Ни официальный Минск, ни официальный Киев, наученные горьким опытом, не хотели видеть в двусторонних отношениях фактор «третьей стороны». Беларусь отказалась от попыток втянуть Украину в постсоветские интеграционные проекты, а Украина «демократизировать» либо вывести Беларусь из Союзного государства и других постсоветских объединений.

Конечно, иногда эти негласные правила нарушались. В частности после оранжевой революции президент Украины Виктор Ющенко первоначально солидаризовался со своими западными партнерами в отношении Беларуси. На кишиневском саммите ГУАМ в 2005 г. Ющенко заявил о необходимости «демократизировать» Беларусь. Однако подобные настроения быстро прошли, особенно после объявления Евросоюзом о создании инициативы «Восточного партнерства», благодаря которой официальный Киев занял посредническую позицию в белорусско-евросоюзовских отношениях.

Именно в это время белорусско-украинские отношения выходят на стратегический уровень. Беларусь для Украины становится плацдармом продвижения своей продукции в ЕАЭС, а Украина – стабильным рынком сбыта, источником недостающих технологических цепочек, а также политическим посредником в диалоге с Западом.

Сейчас Украина традиционно входит в тройку торговых партнеров Беларуси после России и Великобритании. Беларусь же для Украины занимает пятую позицию.

В белорусско-украинских отношениях тогда же был сформулирован коридор возможностей. Это, прежде всего, торговые, производственные, энергетические проекты, а так же техническая кооперация. Политическое содержание отношений ограничивалось формулой «дружбы и добрососедства», за рамки которой обе стороны согласились не выходить.

Официальный Минск при Януковиче не выступал против договора о евроассоциации Украины, наращивая взаимный товарооборот. Киев же в момент очередного ухудшения отношений между Беларусью и Западом не стремился становиться движущей силой очередного витка «демократизации» Беларуси.

Товарооборот в этот период вышел на максимальный уровень за всю историю белорусско-украинских отношений, достигнув в 2012 г. суммы в $7,8 млрд. с положительным сальдо в пользу Беларуси. Последний фактор в складывающихся кризисных условиях играет огромную роль, подталкивая официальный Минск сохранять баланс отношений и после майдана.

На острие майдана

Итоги майдана в 2014 г. пошатнули баланс в регионе. Перед Беларусью встал выбор. Полное присоединение к позиции России означало бы непризнание «майдановской власти», потерю украинского рынка и превращение Украины в плацдарм для подпитки белорусской радикальной оппозиции. Белорусское руководство пошло по другому сценарию. Официальный Минск взял на себя посреднические функции между Киевом и Москвой и стал фактической площадкой их взаимодействия уже с первых дней смены власти в Украине.

Также Минск пошел по пути максимального сохранения хозяйственных, гуманитарных и технологических связей с Украиной. В этот период в Беларуси появляется предприятие «Моторсич». В процессе внутриполитического конфликта в Украине в Беларусь переселяется большое количество специалистов, в том числе в сфере высоких и военных технологий.

Официальный Минск, кроме удерживания Москвы и Запада от наращивания противостояния по предмету украинского кризиса, также добивается улучшения своих имиджевых позиций на Западе, в отношениях с которым, по оценке многих экспертов, достигает максимума в коридоре возможностей.

Однако объективный обвал экономики Украины, уменьшение ее платежеспособности, проблемы с безопасностью и общая деградация привели к резкому уменьшению товарооборота между двумя странами.

Динамика внешней торговли

между Республикой Беларусь и Украиной

млн. долл. США

|

Периоды |

Т/оборот |

Экспорт |

Импорт |

Сальдо |

|

2010 |

4 439,4 |

2 560,1 |

1 879,3 |

680,8 |

|

2011 |

6 195,8 |

4 159,8 |

2 035,0 |

2 124,8 |

|

2012 |

7 866,7 |

5 557,2 |

2 309,5 |

3 247,7 |

|

2013 |

6 249,3 |

4 195,8 |

2 053,5 |

2 142,3 |

|

2014 |

5 778,2 |

4 089,5 |

1 688,7 |

2 400,8 |

|

2015 |

3 470,8 |

2 520,8 |

950,0 |

1 570,9 |

|

2015 г. к 2014 г., % |

60,3 |

62,0 |

56,2 |

|

Источник: данные Посольства Беларуси в Украине

Из приведенной таблицы видно, что падение товарооборота в 2015 г. по отношению к 2014 г. составило практически 40%. Это худший результат за пять лет.

За 2014-2015 гг. Беларусь сохранила Украину в качестве партнера, нейтрализовала попытки политизации отношений, свела их к чистой прагматике. И пока ей это удается.

Фейки информационной войны

Сможет ли Беларусь в дальнейшем сохранять подобный нейтралитет в отношении сторон конфликта на Донбассе, остается вопросом. После майдана украинские власти стали глубоко зависимыми от своих западных партнеров.

В Украине появились многочисленные, в том числе и вооруженные структуры, которые только формально подотчетны украинскому правительству. К ним следует присоединить информационные и общественные организации, которые так или иначе аффилированы с западными структурами и стараются работать с белорусским информационным полем и гражданским обществом.

В частности, в 2014 г. на фоне украинского кризиса подобные украинские структуры начали сотрудничество с радикальными оппозиционными организациями и инициативами Беларуси. По этой линии пытались решить следующие задачи:

а) привлечь белорусских добровольцев в АТО;

б) склонить белорусское гражданское общество к солидарности с АТО, в том числе и через гуманитарную помощь;

в) использовать подобные инициативы в информационной войне, в том числе и внутри Беларуси.

В последнем пункте можно выявить несколько направлений. Первое – это внутриукраинская публика. Здесь редпринимаются попытки изобразить Беларусь удаляющейся от России, отказывающейся от евразийской интеграции. В частности один из показательных материалов так и называется: «Лукашенко выбрал США».

На наш взгляд, подобные информационные вбросы связаны с достаточно высоким рейтингом президента Лукашенко и Республики Беларусь в Украине. Подобная информация играет роль «ограничителя» воздействия идей евразийской интеграции через симпатии украинских граждан к Беларуси.

Внутриукраинское информационное пространство также накачивается материалами о якобы вооруженной помощи «нейтральной» Беларуси в адрес Украины. Подобные информационные фейки иногда приводят к таким несуразицам как, например, материал о якобы возможной поставке комплексов «Полонез» в АТО. Природа подобных материалов понятна: изобразить Беларусь солидарной с АТО.

Второй целевой группой информационной войны выступает белорусское общество. Украинский кризис запустил новый виток в информационном противостоянии внутри Беларуси. Произошла поляризация общества по отношению к майдану и украинскому кризису.

Большинство населения осудило майдан. Активное же прозападное меньшинство, задействованное в общественной и информационной сфере, активно поддержало АТО. Именно последняя группа и явилась генератором многочисленных материалов информационного характера, нацеленных на конфликт.

Здесь следует выделить материалы, направленные на освящение участия белорусских оппозиционных радикалов в АТО, гуманитарной помощи АТО, а также организации информационного противостояния другим силам внутри Беларуси: военно-патриотическим организациям, а также русским общественно-культурным инициативам. Последние действия нередко перерастали в прямую пропаганду русофобии. В частности, глубоко аффилированной организацией с гражданским сектором АТО стал радикально-экстремистский Молодой фронт, который с первых дней украинского кризиса проводил акции, направленные против России.

Третьей целевой группой информационной войны стала внутрироссийская. Белорусскую тему в основном эксплуатировали либерально-националистические ресурсы, представляющих Беларусь как «предателя» своего союзника России. Львиная доля информации в этих материалах была взята из украинских источников. Получался эффект расшатывания. Противоборствующие стороны использовали одни и те же материалы с разной коннотацией, что содействовало поляризации белорусского общества. Порой информационное противостояние создавало «параллельный мир» белорусско-украинских отношений, далекий от реальности.

Коридор белорусско-украинских возможностей

Тление украинского кризиса и его глубокий эффект на долгую перспективу делает Беларусь более уязвимой. Поэтому руководством страны с первого дня был выработан коридор возможностей в белорусско-украинских отношениях. Наиболее четко это было сформулировано в выступлении Александра Лукашенко во дворце офицеров в ходе оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил 30 октября 2015 г.

Президент Беларуси заявил: «Особую тревогу вызывает подогреваемая извне нацеленность Киева на конфронтацию с Москвой (выделено – П.П.). Это уже закреплено на законодательном уровне. В частности в новой редакции украинской военной доктрины Россия именуется военным противником. Фактически впервые в постсоветском пространстве существует конфликт, развитие которого без преувеличения напрямую влияет на безопасность Беларуси. В этих условиях для нас крайне важно сохранить выработанный на политико-дипломатическом уровне баланс отношений с Москвой и Киевом. При любом развитии ситуации мы не должны быть втянутыми в их противостояние. Активное, рациональное участие Беларуси в урегулировании украинского кризиса по достоинству оценено и поддержано мировым сообществом».

При этом «нацеленность Киева на конфронтацию с Москвой» рассматривается Лукашенко в контексте расширения блока НАТО на восток. Глава государства полагает, что «основное дестабилизирующее влияние на безопасность в Европе по-прежнему оказывает стремление Соединенных Штатов и их союзников закрепить за собой ведущую роль в современном мироустройстве». Примеры - наращивание военного присутствия и размещение оперативных штабов НАТО в Прибалтике и Польше.

«Политическое руководство этих стран стремится максимально использовать мнимую угрозу с Востока для получения дивидендов в виде развертывания дополнительных воинских контингентов НАТО, а также для модернизации существующих и создания новых объектов военной инфраструктуры», - подчеркивает Лукашенко, рассматривая происходящее «нарушение регионального баланса сил» как «источник военной угрозы для Беларуси».

Из выступления Лукашенко видно, что белорусско-украинские отношения рассматриваются официальным Минском теперь уже в контексте противостояния Запада с Россией. Белорусское руководство видит несамостоятельность официального Киева и заявляет о недопустимости втягивания Беларуси в противостояние с Россией. Если же говорить кратко, то

формула отношений с Украиной официального Минска проста: «нейтралитет по отношению к сторонам украинского конфликта при полном неприятии расширения НАТО на восток и втягивания Беларуси в противостояние с Россией».

Исходя из такой формулы, белорусско-украинские отношения еще более ограничиваются. Политическая составляющая уже сегодня сведена к нейтральности официального Минска по отношению к украинскому конфликту. Любые же попытки втянуть Беларусь, будь то на государственном уровне или через общественные инициативы в политические проекты антироссийской направленности будут купироваться. Таким образом,

коридор белорусско-украинских отношений сегодня можно сформулировать так: «Торгово-экономическим отношениям – да! Политической вовлеченности – нет!».

Данная формула будет действовать в отношении Украины до тех пор, пока официальный Киев не пересмотрит свою позицию в отношении России.

Петр Петровский, директор консервативного центра NOMOS (Минск),

сопредседатель редсовета "Евразия.Эксперт"

Иллюзия общих ценностей разваливает Евросоюз - шведский аналитик

Иллюзия общих ценностей разваливает Евросоюз - шведский аналитик

21.07.2016

21.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Иллюзия общих ценностей разваливает Евросоюз - шведский аналитик

Иллюзия общих ценностей разваливает Евросоюз - шведский аналитик

21.07.2016

21.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

11 июля в шведской газете Svenska Dagbladet вышла статья профессора российских исследований Уппсальского университета Стефана Хедлунда. Эксперт полагает, что Запад пытается говорить с Москвой с позиций ценностей, в то время как внутри ЕС страны все больше руководствуются национальными интересами. Корреспондент «Евразия.Эксперт» связался с ученым, чтобы узнать его взгляд на причины конфронтации России и Запада, и кто виноват в украинском кризисе?

- Больше двух лет продолжается начавшийся из-за Украины конфликт между Россией с одной стороной и ЕС-НАТО с другой. Оглядываясь назад, можно ли сказать, в чем были корни украинского кризиса?

- Важно понимать, что конфликт начался не в 2014 г., а в ноябре 2013 г., когда Евросоюз проводил саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, описал произошедшее как переговоры, трансформировавшиеся в кризис, который потом превратился в войну. В этом и заключается реальная трагедия. Не думаю, что кто-либо хотел такого результата. А именно – эскалации, двигателем которой стал отказ сторон понять друг друга. Теперь стороны уже не могут общаться через баррикады.

Лично я пессимист относительно перспектив реального разрешения кризиса. Конечно, можно надеяться на Минский процесс, на замораживание конфликта. Но заморозка никогда не является решением.

Если у обеих сторон отсутствует желание услышать позицию своего визави. Пока я этого не вижу. Картина весьма печальная.

- Рассуждая о причинах, западные аналитики обвиняют России намерении в той или иной форме воссоздать СССР. Вы это видите?

- Это очень удобный аргумент! У его сторонников имеются причины придерживаться такой линии. Некоторые действительно в это верят. Политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский утверждал, что Россия не может существовать, не будучи империей. Соответственно, Украина была обречена, и то, что произошло, должно было произойти. Я в это не верю. Как я отмечал, ни одна сторона не задается целью понять другую сторону.

Позиция Евросоюза и США основана на ценностях. Мы постоянно говорим, что маленькие страны имеют право выбирать союзы, собственную архитектуру безопасности, а у России нет права вмешиваться. Россия парирует, говоря, что она обладает серьезными интересами – торговыми, интересами военной безопасности.

Западные державы отказываются признавать наличие у России своих интересов, потому что «интересы» в западном дискурсе означают сферу влияния. Президент Дмитрий Медведев использовал термин «зона привилегированных интересов».

Пока западные страны будут акцентировать ценности, в то время как Россия акцентирует интересы, разговор невозможен. Проблема в продвижении ценностей заключается в том, что одна сторона по определению права, а другая – не права. Позиция Запада – мы правы, Россия – нет, поэтому говорить не о чем.

Можем говорить о Минском процессе и так далее, но решение будет подразумевать, что Россия уступит и отступит. И я вот не думаю, что господин Путин собирается уступать или отступать. Господин Путин хочет добиться решения, выработанного переговорами. А если настаивать на ценностях, то и переговоров не будет. Ценности переговорам не подлежат. В этом и сложность.

- Остановимся сначала на интересах. На Западе говорят, что сама доктрина сфер интересов и сфер влияния безнадежно устарела. Госсекретарь Джон Керри сказал, это – XIX век. Вы согласны?

- Если определить этот подход как «тут наш задний двор, здесь ваш задний двор, и пусть каждый занимается своим двором», то 100 лет назад так и было. Керри скорее выражает западный взгляд. Когда Медведев заявляет (заявление было сделано в 2008 г. – прим. ред.), что Россия хочет иметь сферу привилегированных интересов, российские планы в большей степени торгово-экономические, нежели военного характера. Разумеется, Севастополь и Крым здесь очень особый случай.

Тем не менее, поднятый Западом шум о том, что желание России вторгнуться в Украину всегда было самоцелью, неверен. Слабо верится, что Россия когда-либо всерьез рассматривала вторжение в Украину, опять-таки, за исключением Крыма.

При этом, Евросоюз поступил неправильно – и, если будете в частном порядке беседовать с высокопоставленными еврочиновниками, они это признают – Брюссель должен был прислушаться к обоснованной озабоченности России по вопросам торговли.

Ведь на Вильнюсском саммите Восточного партнерства именно это и решалось. ЕС заявил о готовности включить Украину в европейское экономическое пространство. Россия ответила: хорошо, но у нас есть своя озабоченность, выслушайте ее. ЕС сказал: не ваше дело. До сих пор мало кто в Европе осознает, что это было не очень умным шагом. Тема же на тот момент могла быть вопросом переговоров.

Русские по традиции любят жестко торговаться по конкретным вопросам экономических отношений. У русских это хорошо получается, они любят этим заниматься. И Евросоюз мог начать взаимодействовать с Кремлем по торговым вопросам, как было в ходе переговоров о вступлении России в ВТО. Позиция могла быть такой: у нас есть зона свободной торговли, у вас есть зона свободной торговли – пусть технократы со всем разберутся. При таком подходе значительная составляющая конфликта была бы разрешена.

Полагаю, сейчас уже если спрашивать «не под запись», многие признают, что тогда Евросоюз стал частью проблемы, нежели частью решения.

И, естественно, глупо было со стороны ЕС и НАТО создавать среди украинцев иллюзии, что они получат намного больше поддержки, чем они по факту получили. На Саммите НАТО в Бухаресте в 2008 г. было сказано, что Украина и Грузия станут членами Альянса и точка. При этом никто не верил, что они в обозримом будущем реально войдут в НАТО. Поэтому утверждать перед Россией, что они станут членами НАТО, означало плодить новые проблемы, провоцируя Тбилиси и Киев на определенные шаги, которые они бы иначе не сделали.

В итоге Западу не удалось отделить экономические интересы от аспектов безопасности и ценностей. В то время, как мы могли бы многого достичь, взаимодействуя с Россией на экономическом фронте. Ведь даже экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин пытался повлиять на ЕС еще до того, как кризис вылился в войну, говоря, что Западу стоит обратить внимание на российские экономические интересы в Украине, на российскую торговлю и инвестиции. Он спрашивал – если это все не обсуждается, чем вы будете компенсировать потери украинской экономики? Ответа не последовало.

Мы можем расходиться в оценках военного аспекта кризиса и российского вмешательства на Донбассе. Но, мне кажется, мы подошли к рубежу, когда мы должны согласиться, что был огромный просчет со стороны Запада в отказе от взаимодействия с России на более технократических, практических основах. Но дров-то уже теперь наломали. Украинская экономика катится в пропасть. И украинцы не получают от США, МВФ и прочих акторов помощи в тем объемах, на которые они рассчитывали. Мы создали бардак.

- Все же, почему так вышло? Что помешало Евросоюзу и США отнестись к ситуации более, как Вы говорите, технократически? И не смешивать экономику с безопасностью и прочими ингредиентами.

- Общаясь сегодня с ключевыми игроками в Брюсселе и Берлине, возникает ощущение, что переговоры между Брюсселем и Киевом по торговле как раз отдали на откуп технократам из Брюсселя. А у них очень узкий взгляд. Они обсуждают квоты на сталь или пшеницу. При этом никто из этих людей не понимает, что существует более широкое политическое измерение торговых переговоров. К примеру, вопросы российской вовлеченности, которые надо учитывать.

Конечно, когда сидишь в брюссельском директорате и отвечаешь за сталь, тебе и в голову не придут мысли о российских интересах в сфере безопасности.

Ты будешь подсчитывать центы на экспортных пошлинах. Многие европейские политики, занимающие ведущие посты, сегодня признают, что переговоры по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС-Украина должны были вестись на более высоком уровне, с большей восприимчивостью российских интересов.

Вплоть до февраля 2014 г. Россия предоставляла Украине благоприятный режим экономики. Разумеется, делала она это отчасти ради собственной выгоды, цементируя собственные интересы в Украине. Тем не менее, Россия могла стать звеном в решении украинских проблем.

Надо понимать, что основная часть экономического ущерба украинской экономике связана с внутренними причинами.

Украина страдала из-за двух десятилетий ужасно некомпетентной, коррумпированной экономической политики, которая сделала страну уязвимой, и эту уязвимость могла эксплуатировать Россия. Так что за экономический кризис украинцам по большей части стоит винить самих себя.

Но в 2013 г. у России и Запада был общий интерес разрешить экономические проблемы в Украине. И Россия хотела помочь, в том числе, вкладывая собственные деньги, извлекая их, кстати, из Фонда национального благосостояния, и предоставляя скидки на газ. Само собой, в обмен на помощь Россия стремилась получить доступ к украинским газотранспортным компаниям.

Запад в свою очередь мог оказать на Киев давление, чтобы он пошел на приватизацию газовой инфраструктуры, которая была бы разделена на три части – украинскую, российскую и европейскую. Таким образом удалось бы существенно снизить коррупцию в газовом секторе.

Оглядываясь назад, сегодня можно увидеть, сколько всего можно было сделать в 2013 г. по предотвращению военного конфликта. Но ничего не было сделано. Потому что переговорщики в Брюсселе были одержимы мыслью, что России ничего не касается: «это наши переговоры с Украиной, Россия не должна лезть не в свое дело». В этом смысле я вполне понимаю, что Россия рассердилась, получив локтем от Брюсселя. Тем более, народ в Украине тогда был разделен на пророссийскую и проевропейскую части.

Ворваться в сложную ситуацию, вытолкав Россию, означало, что Евросоюз принимает ответственность за хаос, который из этого возник.

Теперь-то уж ЕС придется искать много денег на Украину. МВФ не сможет продолжать политику «поддержания жизни» государства неограниченное время из-за своего устава, о котором тоже когда-нибудь вспомнят.

Моя главная мысль в том, что в 2013 г. существовала возможность совместного разрешения украинских экономических проблем, но Евросоюз отказался ее даже обсуждать с Россией.

Уже после Крыма ценности, суверенитет и нерушимость границ стали настолько важными для западных правительств, что ни о чем другом они вообще с Россией говорить больше не могли. Затем санкции нагрянули.

Санкции же тоже не работают. Два года они действуют, и ни к чему не привели кроме потерь для всех сторон. В следующем году их могут спокойно снять или ослабить.

Вина России в развале Украины тоже есть, но сваливать на нее всю вину будет слишком просто.

- Вы много говорите о вине и ответственности на плечах европейцев. По Вашему мнению, Россия совершала меньше ошибок?

- Да, стоит признать, Россия тоже не особо помогла ситуации, забрав Крым. Сделала она это путем вопиющего нарушения территориальной целостности Украины. И для меня очевидно, что Россия подогревала конфликт на Донбассе (в каком масштабе – мы точно не знаем).

Но я все равно настаиваю, что трудно обвинять Путина на изначальной стадии кризиса, потому что ему даже не разрешили стать участником дискуссии. Это была огромная ошибка.

Брюссель отказался от переговоров с Кремлем. Несмотря на то, что даже прозападные люди вроде Кудрина убеждали в обратном. О последствиях предупреждали многие деятели, кого Запад обычно охотно слушает. Но в этот раз их не услышали. Поэтому я и говорю, что изначально конфликт был вызван позицией ЕС.

Что до политического решения, то спустя несколько дней после падения режима Януковича Киссинджер предложил «финский вариант» для Украины. Обе стороны должны признать нейтральный статус Украины наподобие Финляндии. То есть пространство для диалога было. Другое дело, что новое правительство в Киеве начало с отмены закона о праве использовать русский язык...

- Но переходный президент Турчинов наложил вето.

- Все равно получилась ненужная провокация, которая и помогла в последующем отстаивании нарратива о «фашисткой хунте». Так что сейчас, после войны, мы не узнаем уже, можно ли было тогда достичь политического компромисса. Равно как и добиться нормальной федерализации Украины. Конституционные поправки застревают в парламенте.

- Вернемся к ценностям. Евросоюз говорит о демократии, верховенстве права, правах человека, суверенитете, уважении к границам. Это правильные и важные вещи, разве нет? Разве можно их отбросить и исключить из переговорного процесса?

- Любая страна базируется на фундаментальных ценностях. Ценности сильно разнятся между государствами. Посмотрите на опросы по миру. В странах по-разному воспринимают верховенство права, право собственности, роль религии в государстве и т.д. По каждой ценности страны подразделяются на совершенно отдельные группы. Скажем, по коррупции Евросоюз делится на север и юг. Считается, коррупция в католических странах выше, чем в протестантских. Страны разные. Каждая должна культивировать собственные ценности.

Проблема возникает, когда внешняя политика становится заложницей ценностей, которые разделяются не всеми. В Евросоюзе наблюдается развал союзной концепции из-за перенасыщения политикой, основанной на ценностях.

ЕС притворялся, что все европейцы признают одинаковые ценности. Кризис с беженцами показал, что это не так. И это очевидно. Страны по-разному относятся к принятию ислама, принятию беженцев, принятию федеральной власти Брюсселя. Страны разделены.

Строить внешнюю политику на иллюзии разделяемых всеми ценностей всегда опасно. Так что если в Евросоюзе отсутствуют общие ценности даже внутри ЕС, как он может адекватно проталкивать эти ценности в качестве основы своих отношений с Россией? Здесь как раз все пошло наперекосяк. Я очень хорошо понимаю Россию, когда она спрашивает –так в чем ваши ценности? Каким ценностям вы нас пытаетесь научить?

В международных договорах у нас присутствуют принципы вроде нерушимости границ. Я бы не назвал это ценностью – это принцип, под которым мы подписались. Россия его нарушила, и на это надо как-то реагировать. Но отдельно стоят фундаментальные ценностей, с которыми мы себя ассоциируем и через призму которых мы рассматриваем роль государств и нашу роль в качестве соседей.

Если мы будем заставлять Россию стать как мы, это не сработает. Происходит коллапс переговоров, обвал коммуникации, потому что мы уже не говорим об одном и том же.

Идея привить России наши ценности возникла еще в 1980-х. Когда Россия была слабой в «девяностые» ее лидеры Ельцин и Гайдар были готовы слушать. Когда Россия стала сильнее – поезд ушел. Мы слишком рьяно проповедовали России, какой она должна быть. Теперь, если взглянуть на опросы «Левада-Центра», будет ясно, что ценности в России сильно отличаются от западных. Кремль этим гордится.

Ценностной раскол между Россией и ЕС очевиден. Это тоже негативно влияет на наши отношения. И это еще одно из ненужных последствий политики, основанной на ценностях. Ценности важны и крайне полезны для международных конвенций и договоров, скажем, против геноцида, но в практической политике они не помогают. Дипломатия, прежде всего, связана с переговорами, поиском компромиссов и точек соприкосновения.

Американский дипломат Джордж Кеннан, один из авторов «политики сдерживания» и известной «Длинной телеграммы» 1947 г. о присущем СССР экспансионизме, в 1985 г.написал интересную статью «Моральность и внешняя политика». Он комментировал Хельсинкский акт 1975 г., создавший порядок в Европе, основанный на ценностях и правах человека. Кеннан жестко выступал против увязки внешней политики с моральными принципами и предупреждал, что это приведет нас к проблемам, которые мы сейчас и наблюдаем. Поэтому я всегда рекомендую статью Кеннана американским коллегам, когда мы спорим об Украине.

Российско-китайский взгляд на стратегическую стабильность в Евразии

Российско-китайский взгляд на стратегическую стабильность в Евразии

21.07.2016

21.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Российско-китайский взгляд на стратегическую стабильность в Евразии

Российско-китайский взгляд на стратегическую стабильность в Евразии

21.07.2016

21.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

25 июня 2016 г. опубликовано совместное заявление президента России и председателя КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности. Какие общие угрозы и задачи видят стратегические партнеры на евразийском пространстве?

Общие угрозы для Москвы и Пекина

В заявлении В.В. Путина и Си Цзинпина содержится общий взгляд Москвы и Пекина на угрозы стратегической стабильности, ключевые задачи по ее укреплению, а также общие оценки эволюции этого понятия.

К ключевым угрозам главы государств отнесли следующие:

-

Односторонняя военная деятельность, не допускающая обсуждения, а также попытки «обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств»

-

Противоракетная оборона (ПРО), с акцентом на размещение систем в непосредственной близости от России и Китая «внерегиональными силами»

-

Неядерное стратегическое оружие

-

Милитаризация космоса

-

Терроризм и экстремизм с применением химического и биологического оружия (ХБО)

Порядок перечисления угроз обусловлен близостью к сегодняшнему дню и масштабностью. С односторонней военной деятельностью мы сталкиваемся уже сегодня, системы ПРО уже частично развернуты. Неядерное стратегическое оружие и возможность вывода ударных средств в космос, в принципе, технически уже осуществимы, но остаются на стадии разработок. ХБО-терроризм реален, но его угрозы пока относительно успешно купируются.

Официальные лица в США расставляют угрозы несколько иным образом, вплоть до расположения глобального потепления на первом месте. «Ревашистская» Россия, терроризм, и «агрессивный» Китай также регулярно занимают высокое место в «рейтинге». Например, на завершившемся в Варшаве саммите НАТО главными угрозами обозначены военная и «гибридная» активность России, ситуация на Ближнем Востоке и терроризм.

Политические и военные приоритеты

Оценка угроз обусловливает задачи, которые ставят перед собой Россия и Китай согласно Заявлению:

-

Разоружение и контроль над вооружениями

-

Противодействие распространению ракет и ракетных технологий (фактически, режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) «в широком смысле»)

-

Предотвращение милитаризации космоса

-

Борьба с ХБО-терроризмом

Особый интерес представляет концепция «более широкого и продвинутого взгляда на стратегическую стабильность». В политической сфере такое состояние определяется следующим образом:

-

Высший приоритет норм международного права и положений Устава ООН, в первую очередь, в части применения силы и принуждения

-

Уважение законных интересов всех государств и народов

-

Невмешательство в политическую жизнь других государств

В военной сфере:

-

Сохранение минимально необходимых уровней национальных военных потенциалов

-

Воздержание от военного строительства (в т.ч. в части военно-политических союзов), которое может быть воспринято как нарушающее равновесие

-

Диалог, доверие и сотрудничество

Заявление в полной мере соответствует складывающейся военно-политической ситуации в мире. Расширение условно-западных военных союзов, развертывание инфраструктуры противоракетной обороны, «участие» во внутриполитической жизни суверенных государств носят все более активный характер.

ПРО и космос

Самым ярким примером такой деятельности за последнее время стали развертывание американской системы ПРО Aegis Ashore в Румынии и принятие решения о развертывании системы ПРО THAAD в Южной Корее.

В настоящее время они не представляют значительной угрозы стратегическим потенциалам России и Китая. Не в последнюю очередь по географическим причинам (1, 2). Да и технические характеристики, и общее количество противоракет на сегодняшний день неспособны оказать существенного влияния на возможности стратегических ядерных сил (СЯС) России и Китая. Вместе с тем, следует учитывать, что уже в среднесрочной перспективе ситуация может измениться не в пользу Москвы и Пекина.

Подчеркнутое игнорирование Вашингтоном возражений ключевых государств региона, неготовность к диалогу вызывают общую озабоченность. Фактически, данные события, с точки зрения Москвы и Пекина, представляют собой реализацию первой и второй угрозы, обозначенных в Заявлении.

Очень непросто складывается ситуация в области использования космического пространства. Разработанный РФ совместно с КНР проект международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе не встречают поддержку США.

В Вооруженных силах США уже создано специальное Космическое командование. Бюджет «военного космоса» постоянно пересматривается в сторону увеличения и в настоящее время оценивается в $5,5 млрд. до 2020 г.

В этом направлении весьма эффектным и эффективным ходом может стать инициатива Москвы по публикации данных о военных спутниках США и их союзников для общедоступного мониторинга космического пространства, представленная в ООН в июне 2016 г.

Угрозы сближают

На сегодняшний день Россия и Китай под аккомпанемент обвинений в «недопустимых», «непрофессиональных» и «подрывающих» действиях оказались «спина к спине» перед военной инфраструктурой внерегиональных акторов.

В сложившейся стратегической ситуации евразийское пространство выступает в двуединой роли «тыла» и «мягкого подбрюшья» России и Китая.

В этой связи следует обратить внимание на ведущееся в Алма-Ате строительство микробиологической лаборатории высокого уровня защиты, на которой возможно размещение военно-медицинского исследовательского подразделения из США по аналогии с уже построенным объектом в пригороде Тбилиси.

С учетом отсутствия юридически обязывающего механизма проверки выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) (соответствующий документ до настоящего время не принят, и, более того, не разработан в связи с позицией США), сохраняется угроза разработки и применения такого оружия. В случае отсутствия прогресса на этом направлении существует реальная перспектива использования биологического оружия в террористических и экстремистских целях.

При этом весной 2016 г. выдвинутая Москвой инициатива по разработке на Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, пока не нашла поддержки у Запада.

Страны ЕАЭС и ШОС проводят самостоятельную «многовекторную» политику. В интересах России и Китая найти правильные аргументы, которые позволят, как минимум, не допустить появления на их территории потенциально угрожающей инфраструктуры, а также плацдармов для гибридных действий.

Контроль за вооружениями

Следует отметить, что принятие совместного Заявления РФ и КНР в текущих условиях и с формулировками, существенно расширяющими понятие стратегической стабильности за пределы узкой проблемы СЯС, может способствовать развитию режимов контроля за вооружениями (и их сокращением) в двух направлениях:

-

«в ширину», например, на «третьи» страны, обладающие ядерным оружием (в том числе нестратегическим) и разделяющие российско-китайское видение угроз;

-

«в глубину», охватывая более полную номенклатуру вооружений, влияющих на стратегическую стабильность в соответствии с Заявлением.

В таком контексте у стран евразийского пространства возникают вполне реальные интересы по поддержке Заявления России и Китая в целях уточнения существующих режимов с учетом необходимости как обеспечения собственной безопасности, так и возможностей военно-технического сотрудничества с любыми странами мира на основе общих правил и без создания угроз соседям.

[i] С.А. Рябков, Стенограмма парламентских слушаний на тему «Проблемы соблюдения международных соглашений в области разоружения и перспективы развития международного сотрудничества в этой сфере», https://council.gov.ru/media/files/rkYFNugU8q4RvBhSHFvy9tY3z3C3toUe.pdf

Дмитрий Стефанович, независимый эксперт

Казахстан вошел в Совбез ООН. Что дальше?

Казахстан вошел в Совбез ООН. Что дальше?

20.07.2016

20.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Казахстан вошел в Совбез ООН. Что дальше?

Казахстан вошел в Совбез ООН. Что дальше?

20.07.2016

20.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В июне Казахстан впервые избран непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2017-2018 гг. Что означает этот статус, и как Астана будет использовать свое новое положение?

Продвижение Астаны в состав непостоянных членов Совета безопасность ООН было одним из приоритетных направлений внешней политики государства до 2020 г. Основные идеи и предложения заявки сформулированны на основе положений выступления Президента РК Н.А. Назарбаева на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Манифеста «Мир. XXI век», и других антитеррористических, антиядерных и антивоенных инициативах Казахстана.

Что означает непостоянное членство в СБ ООН?

Совет безопасности ООН (СБ ООН) – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, который принимает решения по вопросам мировой безопасности. СБ ООН состоит из 5 постоянных: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция и 10 непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок[1]. На данный момент число стран-членов ООН составляет 193 государства, из которых более 1/3 еще никогда не были непостоянными членами Совета безопасности. Чтобы стать непостоянным членом СБ стране-претенденту необходимо было набрать 2/3 голосов государств-членов ООН.

Казахстан отбирался от азиатской группы государств, в которой существует высокая конкуренция. Претендовать на то, чтобы стать непостоянным членом СБ ООН могут 53 государства. Поэтому победить в этой группе сложнее, чем в остальных. В этом году на окончательной стадии выборов оставалось два претендента – Казахстан и Таиланд. В итоге победила заявка Астаны со 138 голосами.

Непостоянные члены СБ ООН принимают участие в голосованиях при принятии решений, но не могут, в отличие от постоянных членов, блокировать эти решения, поскольку не обладают правом «вето».

Для принятия решения СБ ООН необходимо, чтобы резолюцию поддержала не только пятерка постоянных членов, но еще 4 из 10 непостоянных членов.

Статус непостоянного члена СБ ООН дает Казахстану возможность повысить свою значимость среди ключевых внешнеполитических партнеров, укрепить свои позиции в международных переговорах. Получение членства в СБ ООН может оказаться важным не только для самого Казахстана, но и для всей Центральной Азии, так как позволит чаще напоминать о существующих проблемах на площадке ООН, например, о возможных конфликтах вокруг водных ресурсов.

Что Казахстан планирует делать в СБ ООН?

Перед предстоящей работой в СБ ООН Казахстан накопил обширный международных опыт. В 2010 г. Астана председательствовала в ОБСЕ, в 2011 г. – в Организации Исламского сотрудничества (ОИС), а также возглавляла ШОС. Однако в отличие от данных организаций, сосредоточенных на региональной проблематике, ООН – организация, работающая на глобальном уровне.

Получение непостоянного членства в СБ ООН позволит Казахстану продвигать идеи, связанные с ядерной, энергетической, продовольственной и водной безопасностью.

Ядерная безопасность