Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

16.06.2016

16.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

16.06.2016

16.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Парламентская избирательная кампания в Беларуси стартовала на фоне изменений в избирательном законодательстве. В частности, победившим кандидатом в депутаты теперь будет считаться не тот, кто набирает 50% + 1 голос избирателей (абсолютное большинство), а кандидат, набирающий относительное большинство. Дают ли шанс законодательные изменения, а также социально- экономическая ситуация в стране шанс белорусской оппозиции пройти в парламент? Своими оценками с «Евразия.Эксперт» поделились белорусские политологи Андрей Лазуткин, Юрий Чаусов и Александр Плащинский.

Белорусский политический аналитик Андрей Лазуткин считает, что особенностью нынешней парламентской кампании стала полная дезорганизация оппозиционных структур. В рамках подготовки к выборам наблюдались безуспешные попытки создания новых координационных структур для раздела «сфер влияния» между оппозиционными политиками.

«Радикальная группа во главе со Статкевичем провела в Минске Конгресс (в формате уличной акции), который отличался малочисленностью, крайне низким уровнем подготовки и был проигнорирован практически всеми оппозиционными организациями. Последние также отказались формировать единый список [для выдвижения кандидатов на выборы], поскольку это означало бы снятие «под» Статкевича, не имеющего собственной структуры и активистов. Не способствует объединению низкая поддержка оппозиции в регионах, неэффективная стратегия уличных акций, а также острая конфронтация Статкевича с «правой коалицией» и оппозиционной кампанией «Говори правду», - отмечает эксперт.

Лазуткин считает, что сегодня не «объединение», а именно «разъединение» стало вопросом выживания оппозиции в Беларуси. Каждая оппозиционная структура стремится показать именно свою работу, чтобы сохранить тающее финансирование.

Объясняет это Андрей Лазуткин тем, что в новых геополитических условиях «карликовые» оппозиционные структуры, которые так и не смогли превратиться в реально влиятельные организации, мало востребованы. Брюссель и Минск, в свою очередь, прозрачно демонстрируют, что не нуждаются в таких посредниках, чтобы вести диалог. В результате длительной перегруппировки белорусская оппозиция разделилась на «радикальную» и «конструктивную».

«Имидж конструктивной оппозиции пытается эксплуатировать движение «Говори правду» [во главе с Татьяной Короткевич]. Однако не стоит переоценивать потенциал «ГП». Им удалось переиграть конкурентов «по оппозиции», перехватив инициативу в контактах с зарубежными финансовыми донорами, но это не прибавляет им реальной популярности у электората. Максимум, «ГП» может создать для власти несколько проблемных округов на предстоящих выборах. Однако если против нее выставят достойного кандидата, переиграть «ГП» получиться fair play, да еще и продемонстрировав Западу показательно честный результат при подсчетах, тем самым убив двух зайцев (добиться признания выборов на Западе, не вводя Короткевич в парламент)», - полагает Лазуткин.

Эксперт подчеркивает, что иные оппозиционные организации шансов на парламентских выборах не имеют вообще и заранее декларируют поражение. БНФ заявляет, что «быть в составе парламента, назначенного властью, нам не интересно», а Анатолий Лебедько прямо сказал, что основная цель кампании – добиться непризнания выборов за счет фиксации нарушений. Лазуткин считает подобные высказывания опрометчивыми: «если раньше оппозиция хотя бы претендовала на роль «посредника» между Западом и белорусской властью, то теперь ее функция сводится скорее к роли информатора (осведомителя)».

Эксперт отмечает, что по сравнению с избирательной кампанией 2012 г. белорусская оппозиция будет делать большую ставку на агрессивную антироссийскую риторику. В организационном же плане оппозиция будет работать в условиях ограниченного финансирования и беспрецедентной разобщенности.

Вместе с тем, Лазуткин обращает внимание на усиление кооперации провластных политических структур. Так, 17 марта 2016 г. на встрече с руководством провластных партий КПБ и РПТС замглавы Администрации президента Беларуси Игорь Бузовский заявил, что «некоторые общественные организации рассматривают возможность перерастания в политическую партию. Более того, поступают инициативы о возможных консолидациях на базе единых платформ сразу нескольких общественных формирований и создании таким образом новых масштабных политических структур».

В этой связи Андрей Лазуткин допускает, что выборы 2020 г. В Беларуси пройдут уже по партийным спискам: «это вопрос не «прозападной» политической конъюнктуры, а устойчивости и преемственности системы власти в стране в целом».

По мнению белорусского политолога Юрия Чаусова, введение правила относительного большинства голосов на парламентских выборах в Беларуси формально изменяет процесс выборов, однако итог выборов диктует международная конъюнктура, которая не в пользу белорусской оппозиции.

«В Беларуси формально избирательный процесс коренным образом меняется. Поскольку же он руководим административно, то вопрос в том, пропустят или не пропустят оппозиционеров. Дадут ли белорусские власти часть мандатов в «свободный розыгрыш»? Будут ли там какие-либо «конструктивные» оппозиционеры выдвигаться? Если бы наша администрация хотела принять стратегическое решение включить оппозицию в системную политику, то такое решение было бы принято. Но судя по развитию текущих отношений официального Минска с Западом, белорусское руководство хочет добиться краткосрочных целей в рамках диалога без допуска оппозиции к официальным структурам власти. Краткосрочных целей они достигнут, но коренного изменения не будет. Оппозиция в белорусском парламенте не появится», - прогнозирует эксперт.

При этом Юрий Чаусов допускает появление популярных альтернативных (но не радикальных) оппозиционных кандидатов в некоторых избирательных округах в ходе парламентских выборов.

«Говорить о том, что оппозицию Лукашенко должен пропустить [в парламент], потому что она не набирает нужного количества голосов, было бы неправильно. Могут быть сильные кандидаты, которые могут пользоваться поддержкой местных сообществ. Может не такие оппозиционные. И здесь вопрос дадут ли им возможность конкурировать в честных условиях с открытым реальным подсчетом голосов. Этот вопрос остается открытым».

По мнению белорусского политолога Александра Плащинского, в современных реалиях шансы белорусской оппозиции на прохождение в парламент низки – как на индивидуальном уровне «лидеров», так и на уровне политических организаций. «Ведь для того, чтобы оппозиция пользовалась поддержкой народа, она должна предлагать альтернативы и выступать с конструктивной критикой», - подчеркивает эксперт, указывая на отсутствие единства в оппозиции и многочисленные конфликты между ее лидерами.

«Если оппозиция не руководствуется в своей деятельности государственными интересами и не формирует в своих рядах государственников, которые могли бы проводить курс на созидание и независимый путь развития, то любая победа оппозиции была бы «пирровой» победой, а вред для государства и народа – очевиден. Это уже произошло на Украине и не только там. Вся цепочка «смен режимов» и революций несет хаос и кровь», - подчеркивает Плащинский.

Парламентская кампания в Беларуси в 2016 г. началась на фоне снижения динамики отношений Минска с Западом и признаков разочарования. В своем послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко в апреле этого года заявил, что следует прекращать эту «говорильню». В конце мая эта фраза стала более понятной – по итогам форума «Беларусь-ЕС» в Вене суммы предложений европейских инвестиций не превысили нескольких десятков миллионов евро.

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

15.06.2016

15.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

15.06.2016

15.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

С момента создания Евразийского союза не прекращаются дискуссии о том, как на самом деле к проекту относятся граждане стран-участниц, и не проиграет ли ЕАЭС в конкуренции Евросоюзу и другим объединениям? «Евразия.Эксперт» искал ответы в беседе с Игорем Задориным, ведущим российским социологом, директором агентства «Евразийский монитор», которое уже 5-й год в сотрудничестве с Евразийским банком развития проводит регулярные опросы общественного мнения на евразийском пространстве по интеграционной тематике.

- Нередко можно услышать мнение, что Евразийский союз – это проект политических лидеров. Поддерживают ли интеграцию граждане стран-участниц?

- Если не вдаваться в детали, то в целом общественная поддержка интеграции в рамках ЕАЭС налицо. Это подтверждается в том числе и нашими многочисленными исследованиями. В Казахстане и России – странах «ядра» Евразийского экономического союза – доля сторонников вхождения страны в ЕАЭС стабильно превышает 75% респондентов, в Беларуси немного меньше, но все равно больше 60%. В Кыргызстане и Армении, более «молодых» участниках Союза, доля сторонников также велика (около 60%). Естественно, политики играют ведущую роль, но легитимация со стороны населения есть. Кстати, в Таджикистане, не входящем в ЕАЭС, среди населения также довольно высока поддержка союзного вектора (больше 70%).

- Это, как я понимаю, в целом по странам. Но наверняка внутри стран есть разные мнения. Как, например, различается мнение молодежи и старшего поколения?

- Мы фиксировали эти различия давно, но они неодинаковы в разных странах. В трех странах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане – эти различия минимальные. Возможная причина – восточная культура, где мнение старших очень уважаемо и транслируется на младших. Вторая группа стран – Россия, Грузия и Армения. Здесь дифференциация между молодыми и старшими поколения – уже на среднем уровне, но не критична.

Есть третья группа стран, где межпоколенческие различия в оценках уже настолько заметны, что можно говорить о наличии внутри одной страны нескольких разнонаправленных векторов. Это Украина, Молдова и, особенно, Беларусь.

В последней межпоколенческая дифференциация внешнеполитических ориентаций оказалась максимальной: там молодежь примерно в равной степени ориентирована на Европу и на постсоветское пространство в отличие от старшего поколения, на 90% ориентированного в сторону России и Евразийского союза (ЕАЭС).

- Интересно, это как-то связано с различиями в ценностях? Вообще, каковы отличия ценностных ориентиров стран постсоветского пространства от стран Западной Европы?

- Есть так называемое Всемирное исследование ценностей, которое охватывает и страны постсоветского мира. Оно показывает, что между странами существуют серьезные различия ценностных приоритетов. И внутри Европы есть существенная дифференциация между западом, востоком и севером. Россия ближе к странам Восточной Европы, где велика доля ценностей самоутверждения в противовес ценностям доверия и толерантности, а также ценности сохранения традиций более распространены, чем ценности новаций и изменений. Но надо сказать, что Украина и Беларусь при всем стремлении части населения этих стран в Европу на ценностном уровне остаются восточноевропейскими. Это если говорить в целом, хотя, конечно, внутри стран есть граждане, которые более склонны к европейским ценностям, а есть, которые, так скажем, в большей мере постсоветские евразийцы. И это, несомненно, сказывается на геополитических ориентациях.

- В чем причина этих ценностных различий? Можно ли, исходя из различий в ценностях, говорить об отставании одних стран от других, как любят подчеркивать некоторые комментаторы?

- В концепциях некоторых западных теоретиков страны действительно делятся на более модернизированные и менее, то есть отстающие, именно исходя из структуры ценностей. И постсоветский мир (да и не только он) в этих концепциях признается отстающим. Но мне ближе другой взгляд, когда говорят о разных и равновозможных типах ценностей, основанных на национальной культуре и адаптированных к условиям развития того или иного общества, в т.ч. географии, климату, истории и т.п. Человечество ценностно не унифицировано, и есть различные типы, которые дополняют друг друга, создавая всемирное культурное разнообразие.

Уже много лет считается сама собой разумеющейся необходимость сохранения биологического разнообразия на планете, а вот сохранение культурного разнообразия почему-то не признается важным.

То есть разные виды животных и растений мы будем сохранять, а разные культурные типы почему-то следует унифицировать по одной линейке, разделив на современных и отсталых, подгоняя последних под первых. Это довольно примитивная линейная концепция, не учитывающая сложность и многомерность современного мира. И она уже встречает активное сопротивление.

Вот сейчас есть беспокойство за судьбу Европы. Что если «миграционное оружие» исламского мира победит, и некоторые из его ценностей получат большее распространение в Европе? И что, мы побежим тогда в эту сторону, опять равняясь на новых «передовиков»? Вряд ли… Надо более внимательно смотреть в себя и осторожно подходить к заимствованиям. Конечно, не следует ставить искусственных барьеров для позитивных новаций, идущих со стороны, но важно ценить и свои особенности, свои достижения как вклад в общемировую культуру. Каждая страна своей культурной спецификой обогащает мировое разнообразие, которое только и является двигателем общего развития.

- Говоря об изменениях, насколько сильным оказалось влияние Крыма на общественное мнение на постсоветском пространстве?

- Влияние очень существенное. Крымский вопрос стал стимулом к самоопределению для многих людей, рядовых граждан разных стран. Это серьезный фактор самоидентификации в мировом пространстве: «с кем мы, кто свой, кто чужой?». Сильнее всего, конечно, задело Россию, но и в соседних странах это остро ощущается. В России можно говорить об определенном согласии по данному вопросу, а в других странах общественное мнение все еще находится в стадии самоопределения.

Крымская ирредента реанимировала дискуссию об империях в новом понимании. Я уже как-то говорил и повторю, что «вижу ренессанс империй, но на новой базе. Европейский Союз – настоящая империя нового типа, и Северная Америка, и Евразийский Союз. И это востребовано». Потому что

фрагментированность, неоднородность, внутреннее информационно-культурное разнообразие обществ нарастает и будет объективно нарастать в силу особенностей мирового технологического развития.

Поэтому нужны эффективные механизмы удержания сложной системы разнообразных локальных сообществ в определенной целостности с сохранением государственных институтов. Империи нового типа – один из таких механизмов, основанных на формировании и удержании объединяющей мета-идентичности.

Причем, подчеркиваю, для империи нового типа характерно принципиально ненасильственное объединение, основанное на добровольности и привлекательности вхождения в этот союз стран.

Согласование интересов с союзниками и опора на согласованные групповые усилия становятся с одной стороны неизбежными принципами выживания отдельных стран в условиях глобальной конкуренции, а с другой – просто более выгодными условиями развития, нежели самостоятельное, но рискованное плавание в океане мировой политики.

Сейчас многие граждане стран ЕАЭС неожиданно для себя увидели, что мир существенно разделен, и эти разделительные линии могут быть конфликтными. И теперь надо определяться, с кем мы в том или ином конфликте, условно в какую «империю» входим. Это вопросы, от которых простые люди обычно весьма далеки, и о которых в обычной жизни мало задумываются. А теперь эти вопросы задевают многих прямо-таки на бытовом уровне – что читать, кого слушать, чьи продукты покупать, куда ехать отдыхать, где учиться детям и т.п. Эти вопросы неожиданно стали более выпуклыми. Пока разделение неустойчивое, идет борьба и возможны колебания.

- Что определит исход этой борьбы различных тенденций в общественном мнении постсоветского мира?

- Давайте вспомним наш опыт Перестройки. Огромные очереди в первый «Макдональдс» – что это было? Люди ведь стояли не потому, что хотели съесть конкретный гамбургер, с какой-то фантастической котлетой. Это было приобщение к другому миру, который казался идеальным. «Кока-кола» – не лучше и не хуже других напитков, в том числе наших, но это был символ чего-то более престижного. Символические ценности нередко оказываются важнее рациональных расчетов. Что такое Apple? Можно говорить о технических характеристиках, но приобретение Apple – это приобщение к определенному миру. Конкретные качества и функциональные отличия важны, но порой уходят на второй план перед ценностью признания «своим» со стороны таких же эппломанов.

К чему я это говорю? К тому, что

очень многое сейчас будет определяться тем, сможет ли Россия произвести конкурентные символические ценности.

Подчеркиваю, конкуренция идет не только и не столько на уровне традиционной экономики, традиционного промышленного производства. Основной вопрос – можем ли мы произвести символические ценности, привлекательные для граждан соседних стран. Если мы их сможем произвести, то интеграция заметно ускорится. Привлекательный образ жизни, привлекательные ценности притягивают сильнее, чем поставки газа.

Не газом единым жива интеграция! Надо порождать общие символы и смыслы, которые вяжут или отталкивают сейчас сильнее, чем экономика.

Вот как-то в прошлом году слышал фразу одного чиновника ЕЭК о том, что «нам бы, главное, хозяйственные связи расширить и усилить». Спрашивается, а что у нас мало хозяйственных связей было с Украиной? Да такой связанности многие страны ЕС могли бы позавидовать. И все порушилось в один миг, когда одна страна сказала себе, что наши ценности «там», а не «здесь». Замечу, именно ценности, а не заводы, шахты и железные дороги… Хотя рационально европейская интеграция для Украины менее выгодна, чем евразийская, но ценностно, «стилистически» она оказалась более привлекательной. А Европа, конечно, производит символические ценности индустриально и в огромных количествах.

- Почему мы до сих пор не научились этому «ремеслу»? Какова производственная цепочка символических ценностей?

- Символические ценности производятся не для рук, ног, желудка, а для головы. Это прежде всего информационное и культурное производство, и зачастую именно «экспортное» производство. Америка вложила огромные средства в пропаганду американского образа (стиля) жизни через кино, поп-культуру, сформировала отношение к этому стилю как модному, престижному, и получила огромный профит, продавая затем свои товары и доллары как самые модные, престижные, признанные.

А что такое мировые информационные и рейтинговые агентства как не производители символических ценностей? Вообще международные рейтинги (кредитные, инвестиционные, коррупции, счастья и т.п.) – это гениальное изобретение Запада в его конкурентной борьбе за мировое господство. Создать какую-нибудь «линейку», по которой можно измерять разные страны, вложиться в ее раскрутку, и потом заставить всех (все страны мира) переделывать себя под новые каноны красоты 90х60х90 – это оказалось суперэффективным инструментом глобальной конкуренции. Тут главное, оставлять за собой монополию на шкалу измерения – тех самых «попугаев», в которых «я гораздо длиннее» (с). Совершенно очевидно, что для евразийского пространства надо создавать свои собственные инструменты измерения и сравнения.

Несколько лет назад шли дискуссии о том, что мы могли бы конкурировать на мировом уровне, например, в области дизайна и производства стилей – в одежде, архитектуре, музыке, технике. В российской культуре и промышленном дизайне много по-настоящему творческих людей, которые, уверен, могли бы создавать свои оригинальные стили. Если бы у нас пошли крупные инвестиции в такие производства, полагаю, был бы успех.

Советское кино до сих пор является суперинтеграционным фактором, может даже более сильным, чем экономические проекты.

Потому что в нем заложены символически ценные вещи, несущие по-прежнему востребованные и дефицитные в современном мире эмоции – добра, дружбы, доброго юмора, оптимизма и т.д. И многие люди сегодня в разных странах бывшего социалистического содружества по-прежнему с удовольствием смотрят советское кино, испытывая потребность в таких эмоциях. Хотя это всё, конечно, уходит.

- А чем этот подход по созданию символических ценностей отличается от пропаганды?

- А чем отличается реклама от пропаганды? И там, и там в определенные продукты (товары или идеологемы) «накачивается» символическая компонента. Пропаганда – давно элемент национальной экономики. Что такое пропаганда американских ценностей и образа жизни? Это экономический механизм, который повышает стоимость каждого отдельного американского товара. Покупатель платит не только за производство, но и за приобщение к бренду, в котором видит эти ценности.

Пропаганда – это сегодня инструмент экономического могущества любой страны. Патриотизм – мощный фактор развития национальной экономики. Повышение уровня оптимизма и общественного доверия – мощнейший механизм повышения производительности труда и внутреннего потребительского спроса. Равно и наоборот, распространение в других странах моральной депрессии, тотального недоверия к своей стране и согражданам – хороший метод «опускания» экономики конкурента.

Именно так государства участвуют сегодня в глобальных экономических процессах и глобальной конкуренции, а не только тем, что напрямую лоббируют те или иные бизнес-проекты.

- В странах постсоветского пространства отдельные группы настороженно относятся к информационному влиянию России. Как снизить эту необоснованную тревогу, осуществляя информационную и культурную работу в странах бывшего СССР?

- В нашем послании внешнему миру прежде всего должно появиться подчеркнутое уважение к тем народам, с которыми мы взаимодействуем. Никакую мысль невозможно донести до человека, если начать с того, что «ты ничего не понимаешь, ты меньше, слабее, хуже». То же и со странами.

Первичное неуважение сразу блокирует любой следующий тезис, даже если он трижды правильный. Тем более надо с уважением и доверием говорить с соседями. Мы обращаемся к собеседнику, потому что он умный и сильный, а не наоборот. К сожалению, в нашей внешней информационной политике и публичной дипломатии это пока не всегда в должной степени проявляется. Зачастую задачи внутриполитической пропаганды вступают в противоречие с внешнеполитическими.

Ну, и конечно, любые пропагандистские лозунги должны подтверждаться на базовых уровнях – военно-политической мощью, экономической мощью. Одной пропагандой вопросов не решить, это понятно. Экономисты хорошо помнят, как когда-то надувались биржевые пузыри некоторых IT-компаний за счет сугубо символических вещей и накачанных пропагандой ожиданий – а потом многие из них лопнули. Если пропаганда привлекательности страны не подтверждена практическими делами, то она дискредитирует себя. Не надо надувать пропагандистские пузыри.

- Возможно ли в принципе формирование в Евразийском союзе наднациональной, так называемой мета-идентичности?

- Евразийского союза не будет, если не будет сформирована мета-идентичность. Успех ЕС был во многом связан с тем, что сложилась мета-идентичность «европеец», которая для многих стала важнее национальной идентичности. Только это гарантирует успех любой «империи» – признание человеком любой национальности, гражданином конкретной страны важности своей принадлежности к мета-конструкции. В противном случае империя разрушается. Это справедливо сегодня для любой современной империи – и Североамериканской, и Китайской, и строящихся, но неудачно – Исламской и Латиноамериканской.

Евразийский союз должен породить свою мета-идентичность, иначе он не сложится как устойчивое образование, останется на уровне таможенного союза. А это будет нестабильная конструкция. В современном мире, как оказалось, экономическая переориентация происходит быстро.

- Как может сформироваться мета-идентичность Евразийского союза?

- Вот тут мы уже дошли до вопросов, на которые мне трудно ответить. По всей видимости, должны быть порождены символы, которые признаются важными для всех участников Евразийского союза. Поиск этих символов и высоких смыслов – отдельная специальная задача.

У объединения Европы такой символ был – «общий рынок» и принципиально невоенная (мирная) конкуренция – это ведь поначалу была почти религия, порожденная двумя разрушительными войнами. Бизнес, политические институты, рядовые граждане – отчаянно боролись за этот идеал, не подвергавшийся сомнению. Что может стать такими же суперценностями и «религией» для Евразийского союза, я не знаю. Это предстоит найти.

Не зная, как построить новую мета-идентичность, я, пожалуй, скажу, как ее не надо строить. Принято считать, что национальная идентичность во многом строится на истории.

У меня есть большие сомнения, что в современном мире история может служить надежным фундаментом для построения мета-идентичности.

Потому что в современном информационном пространстве присутствует история многих веков, и она скорее конфликтная, нежели объединяющая. Если раньше получалось что-то в историческом прошлом подретушировать, то сейчас это уже не удается никому.

На чем была построена советская мета-идентичность? Именно на том, что в один момент грубо, резко, можно сказать в отдельных случаях варварски, взяли и убрали всю Историю «до», которая была признана разделяющей народы. А все общее и объединяющее было отнесено в будущее.

«Светлое будущее» было религией и базой, на которой строилась советская наднациональная мета-идентичность. А когда этот «образ будущего» был дискредитирован, вместе с ним был дискредитирован и СССР. И затем уже каждый отдельный государствообразующий народ занялся формированием своей собственной гражданской идентичности, которая в большинстве случаев формировалась как национальная. И тут естественно все обратились к истории, после чего «развод» только ускорился, поскольку в истории все сразу нашли столько всего конфликтного и разделяющего, что даже породило своеобразные исторические войны.

Я не призываю повторять антиисторический метод большевиков.

Но для формирования мета-идентичности надо радикально менять дискурс, уходить от разбирательств завалов Прошлого к строительству общего Будущего.

В этой связи закончу фразой из «Так говорил Заратустра»: «Не то, откуда вы идете, пусть составит отныне вашу честь, а то, куда вы идете!».

Беседовал Вячеслав Сутырин

Атомная отрасль на службе экологии

Атомная отрасль на службе экологии

15.06.2016

15.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Атомная отрасль на службе экологии

Атомная отрасль на службе экологии

15.06.2016

15.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Список мест на нашей планете, где опасно не просто жить, а даже находиться какое-то время, довольно обширен. Усилиями Росатома в 2015 г. из этого списка вычеркнуто как минимум одно из таких мест – озеро Карачай в Челябинской области.

Еще недавно Карачай считался настоящим кладбищем опасных отходов, по уровню радиоактивности озеро было примерно как 2,5 Чернобыля.

Дело в том, что в 1950-е гг. радиоактивные отходы с ядерного предприятия «Маяк», стоявшего у истоков создания ядерного оружия Советским Союзом, сбрасывались в Теченский каскад водоемов и попадали в озеро. С 1956 г. в Карачай ничего опасного не сливают, но даже того, что уже попало в озеро, было много, и поэтому к началу нового тысячелетия стало ясно – проблему накопившегося за десятилетия наследия «холодной войны» нужно решать.

Для этого в 2007 г. в России приняли государственную программу по очистке территорий от скопившихся радиоактивных отходов. В качестве первоочередных целей программы Росатом установил снижение риска возможных аварий на ядерно- и радиационно опасных объектах, приведение объектов «ядерного наследия» в контролируемое состояние, создание законодательной базы в области обращения с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами. «Многие отходы хранились уже по 30, 40, 50 лет, ржавели барьеры безопасности и возникали риски аварийных последствий»,— объяснял гендиректор Росатома С. Кириенко.

В первую очередь взялись за очищение реки Течи и ликвидацию проблемы Карачая, а также за решение проблем на Дальнем Востоке, где скопилось большое количество бывших атомных подводных лодок, требующих утилизации.

Росатому удалось сделать все из запланированного, и даже немного больше. К 2015 г. озеро Карачай полностью засыпали и привели в экологически приемлемое состояние, ликвидировав возможность разноса радиоактивности ветром. Состояние реки Теча сегодня соответствует санитарно-гигиеническим нормам России, и люди могут жить в пойме реки без ограничений. На «Горно-химическом комбинате» в Красноярском крае было введено в строй новое «сухое» долговременное хранилище облученного ядерного топлива. В городе Северске законсервирован уран-графитовый реактор. В Мурманской области специалисты утилизировали плавучие базы «Володарский» и «Лепсе», представлявшие собой по сути хранилища радиоактивных отходов.

В России созданы эффективные территориальные системы радиационного мониторинга и аварийного реагирования. За время реализации программ по утилизации накоплен огромный профессиональный опыт, который может быть применен в рамках процессов выводов из эксплуатации АЭС первого поколения, которые есть в Европе и Японии.

Все, что уже было сделано, показывает, что Росатом придает первоочередное значение экологической безопасности своей работы и экологической приемлемости атомной энергетики. Атомщики не закрывают глаза на проблемы, пришедшие из прошлого или появившиеся в настоящем. Они стараются решить их сегодня, чтобы тяжелое наследие не легло на плечи будущих поколений.

Эксперты считают, что именно атомная энергетика должна сыграть главную роль в решении климатических проблем и защите окружающей среды.

«За ХХ век мы, люди, сожгли запасы нефти, накапливавшиеся миллион лет, — поясняет президент организации «Защитники природы за атомную энергетику», известный французский эколог Бруно Комби. — Сегодня мы должны найти надежный и экологически чистый источник энергии, а это, без всякого сомнения, ядерная энергетика. Безуглеродный энергобаланс — не мечта, а реальность.

Конечно, ряд ярых защитников природы пока выступают против ядерной энергетики, но уже есть ряд обоснованных научных причин, говорящих, что именно технологии мирного атома — наш шаг в будущее. Именно атомная энергетика должна стать базовой в безуглеродном миксе будущей энергетики».

Андрей Ретингер

Парламентские выборы в Беларуси: <i>чем кончится игра с Западом?</i>

Парламентские выборы в Беларуси: <i>чем кончится игра с Западом?</i>

14.06.2016

14.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Парламентские выборы в Беларуси: <i>чем кончится игра с Западом?</i>

Парламентские выборы в Беларуси: <i>чем кончится игра с Западом?</i>

14.06.2016

14.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов в Палату представителей Республики Беларусь на 11 сентября, тем самым объявив официально о старте избирательной кампании. Политические партии и общественные движения уже начали готовиться к выдвижению кандидатов. Ряд экспертов считает, что парламентские выборы - это некий «политический торг» Минска с Западом. Другие специалисты, напротив, уверены, что белорусская власть пытается выйти на новые принципы отношений с западными соседями, которые бы не ставили под сомнение суверенитет и геополитический вектор Беларуси.

Что скажут международные наблюдатели?

Кандидат политических наук, проректор Международного университета МИТСО (Минск) Александр Плащинский в комментарии «Евразия.Эксперт» заявил, что «домашние заготовки» к итоговым отчетам БДИПЧ ОБСЕ и даже сами проекты таких отчетов готовятся еще задолго до проведения выборов. Эксперт отмечает, что характер этих отчетов зависит, главным образом, от геополитической обстановки и внутриполитической ситуации в стране: «Ранее, когда в отношении Беларуси действовал жесткий режим санкций, выборы не признавались «демократическими». Причем такие оценки давались некоторыми экспертами и политиками на Западе еще до проведения выборов. Создавалась атмосфера недоверия. Сегодня ситуация и в мире, и в стране другая. Запад понял, что языком санкций с нами разговаривать бесполезно».

Александр Плащинский подчеркивает, что БДИПЧ отмечает «позитивные шаги», которые сделаны белорусской стороной, но организация сожалеет о том, что Минск не форсирует изменение избирательного законодательства. Политолог отмечает, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк в ходе визита в Беларусь заявила, что Белый дом будет следить за самим избирательным процессом, формированием избирательных комиссий. И для американцев, по словам Бринк, не так важно кто пройдет в парламент – оппозиционные кандидаты или провластные. Вместе с тем, Вашингтон по-прежнему увязывают дальнейшую судьбу санкций с реакцией БДИПЧ ОБСЕ на выборы. С этой точки зрения, в подходах коллективного Запада к Беларуси мало что изменилось.

«Меняется тактика, а стратегия неизменна. Результат этой стратегии сегодня очевиден на Украине. Поэтому, говоря об итоговых отчетах БДИПЧ ОБСЕ, важно подчеркнуть, что диалог и сотрудничество не должны увязываться с давлением и санкциями» - считает Александр Плащинский.

Рекомендации ОБСЕ в Минске услышали

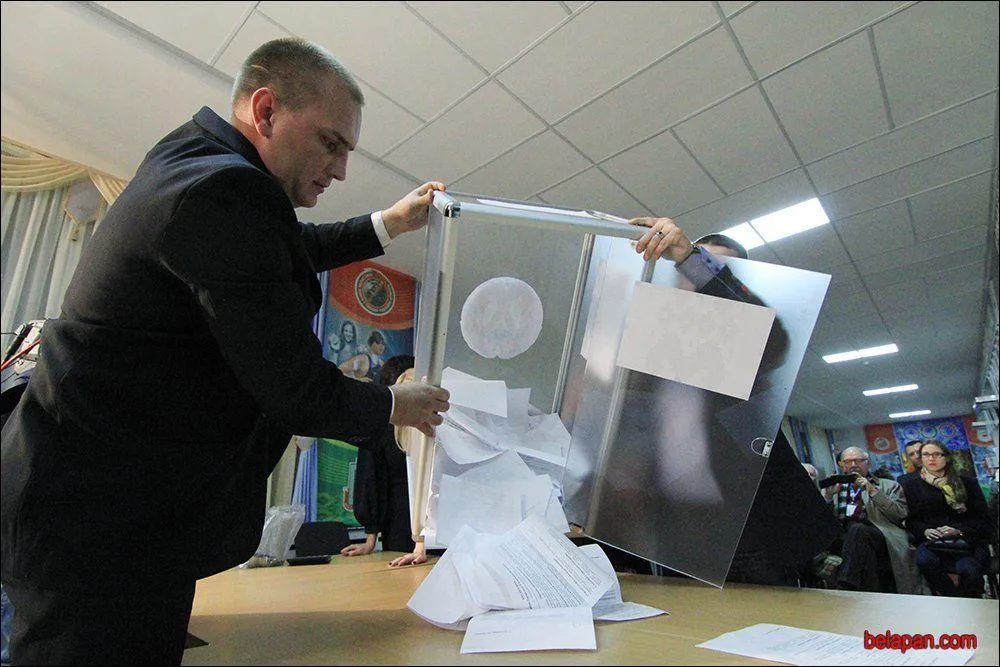

Белорусский политолог Юрий Чаусов в интервью «Евразия.Эксперт» отметил, что предложения ОБСЕ, которые собирается учесть ЦИК Беларуси, «технические и не меняют характер избирательного процесса. Заявляется, что будет возможность свободно наблюдать за подсчетом голосов. Но при этом сама процедура подсчета голосов не меняется». Эксперт сравнивает ситуацию с прошлыми выборами в Беларуси, когда подобные совещания ЦИК по учету рекомендаций проводились, «но коренным образом сам характер процедуры не менялся».

Вместе с тем, эксперт позитивно оценивает опыт взаимодействия ЦИК с отдельными правозащитными организациями в Беларуси, такими как «Правозащитники за свободные выборы» - общественная кампания, организованная «Белорусским хельсинским комитетом» и «Весной». «Их предложения воспринимаются [со стороны ЦИК Беларуси]. С ними дискутируют. И строго говоря, эта кампания наблюдения на прошлых выборах не была «встроена в сценарий цветной революции». Это несколько сот наблюдателей, создающих, по сути, механизм, дополняющий деятельность наблюдателей ОБСЕ» - говорит эксперт.

Белорусский политический эксперт Андрей Лазуткин в комментарии «Евразия.Эксперт» подчеркивает, что последние шаги Минска были позитивно оценены вице-председателем Парламентской ассамаблеи ОБСЕ, руководителем рабочей группы по Беларуси Кентом Харстедом. Ранее наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ передали в ЦИК Беларуси около 30 рекомендаций, часть из которых противоречит действующему законодательству.

«Среди требований – выработка критериев для досрочного голосования, изменение механизма формирования ЦИК (отмена ч.4 ст.84 Конституции), ведение открытого списка избирателей. Однако опубликование личных данных граждан противоречит Закону «Об информации, информатизации и защите информации». Кстати, по этой же причине невозможна и общественная проверка подписей, на которой настаивала часть оппозиции в ходе президентской кампании-2015».

Лазуткин считает, что Минск будет работать на признание выборов. С этой целью главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной были анонсированы изменения в правоприменительную практику. В частности, появились нормы, запретившие баллотироваться кандидату по нескольким избирательным округам сразу, запрещено совмещать статус доверенного лица и кандидата в депутаты, введен институт членства окружной комиссии с правом совещательного голоса. Запрещена агитация за бойкот выборов. При подсчете голосов хотя бы одна сторона стола, на котором считают бюллетени, должна быть открыта наблюдателям для обзора. Жалобы на ход голосования, рассматриваемые избирательными комиссиями, теперь будут размещаться на сайтах. Учитывая, что постоянно действующий сайт есть только у Центральной комиссии, остальные избиркомы будут пользоваться для этого сайтами местных исполнительных органов.

На этом фоне, по словам Андрея Лазуткина, «забавно наблюдать, особенно учитывая скандал с фальсификацией выборов в Австрии, что именно теперь и белорусские оппозиционеры начали обвинять Запад в двойных стандартах».

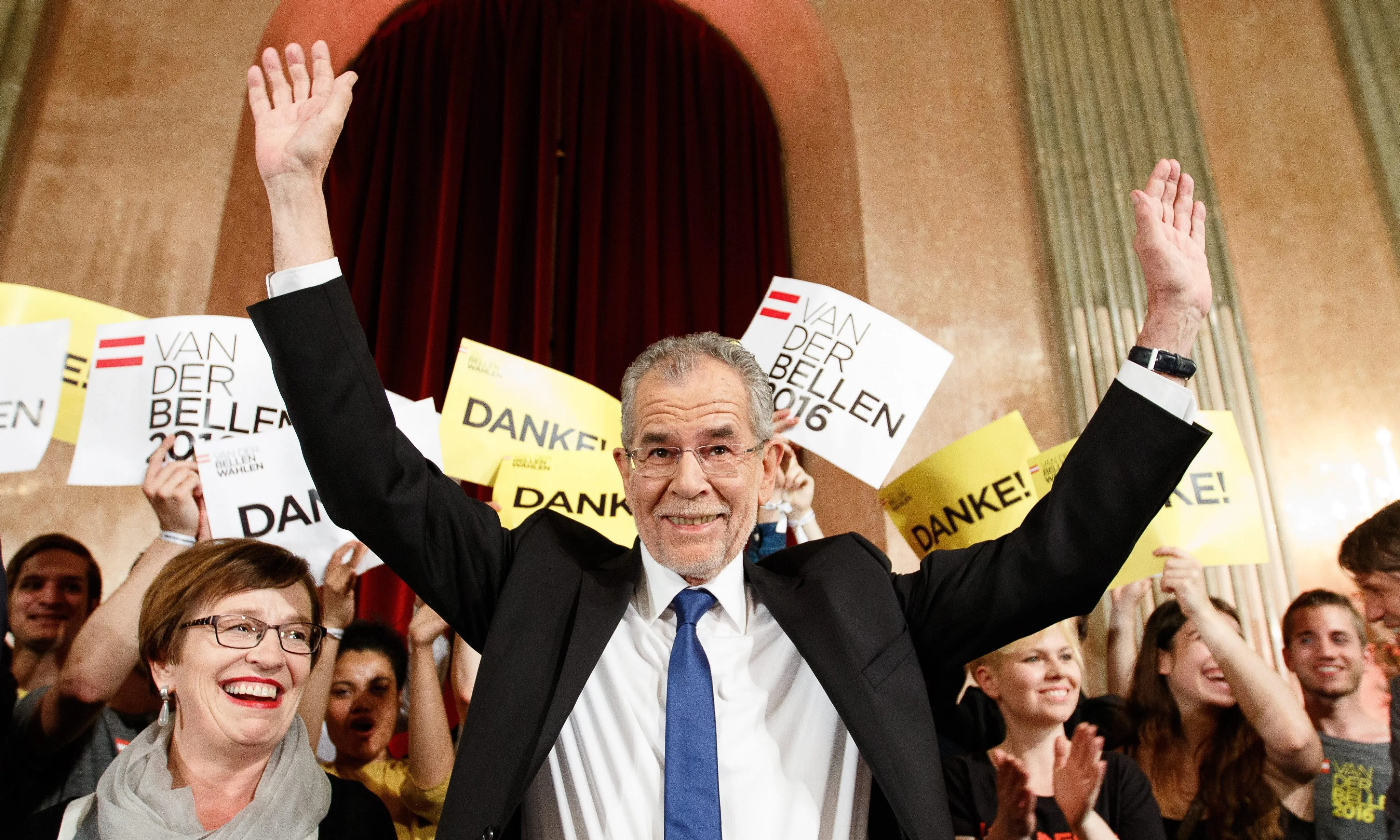

Политолог, член правления «Европейского Альянса за Свободу» Нормундс Гростиньш в своем комментарии «Евразии-эксперт» заявил, что фон австрийских фальсификаций может также повлиять на оценку выборов БДИПЧ ОБСЕ. «Такое проведение выборов президента Австрии уменьшает возможность ОБСЕ и Евросоюза критиковать порядок проведения выборов, например в Беларуси. Ведь белорусские выборы проводятся даже в присутствии международных наблюдателей, а на австрийских выборах наблюдателей не было. Зато там было очень много, мягко выражаясь, странностей, с которыми теперь предстоит публично разобраться Конституционному суду Австрийской Республики», - подчеркивает политолог. (Полное интервью с Нормундсом Гростиньшем читайте здесь).

Торг с Западом или принуждение к новым принципам?

Политолог Юрий Чаусов считает, что заявления белорусского руководства о том, что отношения Беларуси с Западом дальше «говорильни» не продвинулись, являются частью дипломатической игры, торга. «Вряд ли выборы станут причиной для разочарований. Если мы посмотрим на предыдущие избирательные кампании в Беларуси – именно парламентские, то белорусскому руководству все-таки удавалось в 2008 и в 2012 гг. проводить выборы так, чтобы заслужить если не лестные, то хотя бы сдержанные, оптимистические оценки»», - полагает Чаусов.

По мнению эксперта, сегодня идет торг между Беларусью и Западом по вопросам прохождения оппозиционных кандидатов в белорусский парламент. При этом настроение западных элит в последнее время изменилось.

«Я бы отметил, что в отличие от выборов 2008 и 2012 гг. нет таких западных дипломатов, которые убеждают своих белорусских партнеров, что якобы есть определенная договоренность, согласно которой в парламент пропустят оппозицию. Поэтому я склонен считать, что выборы не станут причиной для разочарований», - подчеркивает политолог.

По мнению эксперта, если парламентские выборы пройдут без сбоев и провокаций, то следует ожидать дальнейшей активизации диалога между Минском и Западом. «Будет новый этап взаимоотношений, связанный, в том числе, с участием белорусского парламента в деятельности парламентской ассамблеи ОБСЕ или хотя бы в парламентской ассамблее «Восточного партнерства». Такие диалоговые новые окна будут открываться», - подчеркивает эксперт. Вместе с тем, Чаусов не ожидает, что предстоящие выборы станут поворотным моментом в отношениях Беларуси и Запада.

Александр Плащинский оценивает текущее взаимодействие Беларуси с Западом не как политический торг, а как попытку выйти на новые принципы взаимоотношений.

«Президент был абсолютно прав, когда назвал предложения Запада «говорильней». Уж если сотрудничать, то открыто и взаимовыгодно. Создавать реальные возможности для государства и бизнеса, простых людей, а не грозить санкциями и не манить нас всяческими морковками» - подчеркивает эксперт.

Плащинский видит причину ограничений при сотрудничества Минска с Западом в цивилизационном выборе Беларуси, которая, по его словам, является неотъемлемой частью восточнославянской цивилизации.

«Западный вектор для нас - не панацея. Как для Запада, так и для нас - это чистой воды прагматика и наши экономические интересы, но никак не цивилизационный выбор. Как бы кому-то этого не хотелось, но западный вектор не может и не станет для нас цивилизационным выбором», - подчеркивает эксперт.

Кто стоит за событиями в Актобе

Кто стоит за событиями в Актобе

14.06.2016

14.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кто стоит за событиями в Актобе

Кто стоит за событиями в Актобе

14.06.2016

14.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Трагические события в Актобе, где масштабная террористическая акция привела к многочисленным жертвам, вновь подняли вопросы как о внутриполитической ситуации в Казахстане, так и о стабильности на евразийском пространстве. Первая реакция схлынула, и теперь появляется возможность взвешенно проанализировать как сами события, так и оценки экспертов. Ранее казахстанский политолог Марат Шибутов в интервью "Евразия.Эксперт" проанализировал случившееся по горячим следам. Теперь Александр Гущин разобрался в новых легендах о «Вашингтонском обкоме», «руке Москвы» и «заговоре бизнесменов».

Эксперты в поисках «внешнего следа»

Анализ экспертных оценок по итогам событий показывает, что по-прежнему сохраняется четкое разделение на профессионалов-регионоведов и т.н. «экспертов», которых можно охарактеризовать как псевдоспециалистов «по всем вопросам». Они как мантру повторяют одни и те же заученные фразы ради очередного появления на телеэкране.

С одной стороны, это очень хорошо заметно у некоторых украинских экспертов и ряда их западных коллег, которые открыто говорят о том, что в событиях в Актобе есть «российский след». Утверждается, что в условиях политического транзита, который рано или поздно предстоит Казахстану, Россия активизирует свою деятельность на казахстанском направлении.

Комментаторы пытаются доказать, что Москва якобы не будет чураться и инструментов «дестабилизации» с целью укрепить свое влияние, добиться нужного ей варианта передачи власти, а в случае негативного сценария – поставить вопрос о будущем территорий с высокой долей русского населения на Севере страны.

С другой стороны, в России некоторые эксперты или просто люди, которые думают, что могут что-то говорить с экранов, но при этом никогда не были замечены в глубоком знании постсоветского пространства, заявляют едва ли не о попытке цветной революции в Казахстане.

От Москвы – до Вашингтона?

Что касается первой точки зрения, то она не заслуживает сколько-нибудь серьезного обсуждения. Россия при всей важности налаживания отношений с Китаем, укрепления ЕАЭС, в условиях конфронтации с Западом вряд ли пойдет на жесткие решения в регионе, не говоря уже о «дестабилизации». Тем более, гипотетическая реализация сценария «русской весны» в Казахстане стратегически будет означать дальнейшие санкции, рост геополитической напряженности по периметру границ России (с участием Китая).

Факторы геополитической напряженности сегодня довольно серьезно ощущаются российской экономикой. Не говоря о том, что любые действия, направленные на «дестабилизацию» региона, приведут к потере влияния России в странах Центральной Азии, режимы которых наверняка забеспокоились бы, увидев подобную политику Москвы.

Вторая точка зрения имеет под собой определенные основания, по крайней мере, на первый взгляд. Нельзя отрицать, что США могут выстраивать вокруг России пояс нестабильности, имея в виду заставить Москву распылить силы и ослабить влияние на ключевых международных направлениях. Однако сторонники такого геополитического «детерминизма» зачастую не учитывают многофакторность современной международной политики. Подчас сторонники подобной теории забывают, что при реализации своих далеко идущих целей США имеют перед собой не только пресловутый «фактор России», но и много других вызовов.

Центральная Азия – это регион, где США, внося определенную конкурентную струю, не могут на равных выступать с Китаем и Россией. Вашингтон, например, в течение постсоветского периода неоднократно работал на то, чтобы перетянуть Ташкент в орбиту своего влияния, но без особого успеха.

Кроме того, США стремятся реализовать в регионе вместе со своими западными партнерами ряд энергетических проектов, которые также довольно сомнительны (например, проект CASA-1000). Безусловно, американцы в том или ином виде присутствуют и при желании могут внести свою лепту в дестабилизацию региона. Но вряд ли на основе только внешнего своего влияния они смогут переформатировать всю Центральную Азию через масштабную дестабилизацию без серьезных внутренних предпосылок.

Обе указанные версии в целом маргинальны, хотя в каких-то аспектах сторонники этих гипотез могут оказаться правы. Например, нельзя исключать, что арест бизнесмена из Шымкента Тулешова, тесно связанного с различными российскими и российско-казахстанскими структурами (при этом некоторые из них носили фантомный характер), мог стать сигналом для части казахстанской политической элиты, настроенной, по мнению властей, слишком пророссийски (Тулешов был), что такое однозначное внешнее ориентирование не одобряется. При этом дается понять, что попытка самовольно выйти с регионального уровня влияния на национальный будет жестко пресечена. В возможности Тулешова поднять митинги по всей стране и организовать госпереворот верится с трудом.

С другой стороны, влияние внешних факторов дестабилизации также вполне возможно, но их не стоит ипримитивизировать и воспринимать как лобовую попытку американцев устроить силами «проплаченных людей» цветную революцию.

Внутренние причины случившегося

Среди «внутрнних версий» также есть маргинальные, как, например, версия о том, что акция сланирована самими властями, или частью силовиков с целью отвлечь внимание от социальных протестов. Даже сам характер теракта указывает на то, что это не так. К слову, подобные теории в прошлом распространялись в оппозиционных кругах после терактов и в России.

Более вероятной представляется версия о том, что в Актобе действовала группа религиозных экстремистов. На это указывает непрофессиональный, дерзкий и явно непроработанный стиль их действий. Вполне вероятно, что эти действия были чем-то спровоцированы и готовились наспех.

Очевидно, что шансов на успех террористы не имели, следовательно, эта акция могла быть способом привлечения внимания к себе, способом дестабилизации и демонстрации силы, средством отвлечения внимания от чего-то более важного, по мнению организаторов акции. Либо же ситуативной реакций, когда главари, оказавшись в сложном положении, были вынуждены идти на резкие шаги.

Нельзя исключать, что террористы получали определенную поддержку из-за рубежа, например, с Ближнего Востока. Но в то, что именно эта группа была приоритетной для внешних спонсоров, верится с трудом. Учитывая характер действий боевиков, то оружие, которым они были изначально вооружены, их внешний вид, явно неприспособленный для длительных боевых действий, а также неспособность эффективно атаковать воинскую часть. При этом внешнюю поддержку вряд ли стоит сводить к деятельности одной террористической организации, пусть даже и такой масштабной как запрещенная в России террористическая ИГИЛ.

Скорее, это может быть целая сеть внешних сил, для которых Западный Казахстан – «живительная среда». Здесь традиции ислама не такие сильные, не выработались глубоко укорененные его нормы, что облегчает экстремистам пропаганду. При этом социальная напряженность выше – как в силу большого числа молодежи, так и сильного удара кризиса по населению.

Кроме того, протесты в Западном Казахстане уже наблюдались, как и террористические акты, пусть и не такие масштабные. Сегодня же уровень жизни населения в этом нефтеносном регионе снизился, и при этом заметно большое социальное расслоение. Все это ставит вопрос о том, насколько события в Актобе связаны с недавними протестами по земельному вопросу, которые стали вызовом для властей Казахстана и спровоцированы, в первую очередь, социальными причинами.

Не впадая в конспирологию, следует констатировать, что связь между этими двумя событиями есть, хотя бы и косвенная – митинги стали фоном теракта в Актобе. Именно социальная напряженность и безработица становятся живительной средой для экстремистов. Почти всегда в таких случаях на подхвате оказывается открытый криминал. В итоге происходит сращивание различных негативных тенденций, налаживание связей между различными незаконными группировками. В результате очаг потенциальной напряженности перерастает в открытый – вполне вероятно, не без помощи уже внешних сил.

Эхо событий в Актобе

Не стоит преувеличивать степень влияния событий в Актобе на внутриполитическую обстановку в Казахстане. В целом казахстанским властям удалось взять ситуацию под контроль, переключив внимание общества на другие темы.

Однако события ставят серьезные вопросы перед Астаной с точки зрения проведения курса на минимизацию социальной напряженности в стране, балансирования развития отдельных регионов, активизации системной борьбы с религиозным экстремизмом. Это окажется особенно важно, когда Казахстан вступит в период политического транзита, от успеха которого зависит будущее страны и ее народа.

В современной сложной обстановке может и должно быть в еще большей степени востребовано сотрудничество на евразийском пространстве в области безопасности, равно как и в рамках экономической интеграции. Важную роль могут сыграть программы межрегионального развития, обмен опытом спецслужб, усиление совместного мониторинга и обмена информацией и сотрудничества по целому ряду других направлений.

Александр Гущин, к.ист.н., заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Что означают итоги Форума регионов для отношений Беларуси и России

Что означают итоги Форума регионов для отношений Беларуси и России

10.06.2016

10.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что означают итоги Форума регионов для отношений Беларуси и России

Что означают итоги Форума регионов для отношений Беларуси и России

10.06.2016

10.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Прошедший 7–8 июня в Минске III Форум регионов Беларуси и России стал одним из самых значимых событий в двусторонних отношениях в текущем году. Белорусские эксперты подводят итоги Форума регионов, обсуждая вызовы и возможности развития российско-белорусских отношений.

Говоря об итогах форума, большинство экспертов сходятся в положительных оценках прошедшего события. Так, директор Центра изучения внешней политики и безопасности (Минск) Сергей Палагин подчеркивает:

“Несмотря на то, что в этом году форум носил социально-гуманитарный характер, его экономическая составляющая была на первом месте. Во многом это связано с глобальным экономическим кризисом, которому нам вместе приходится противостоять. В подобных условиях нам нужно укреплять российско-белорусские отношения не только в рамках суверенных государств России и Беларуси, но и в рамках Союзного государства, которое доказало свою состоятельность”.

Положительно отозвался о работе форума и председатель президиума Республиканской Конфедерации предпринимательства (Беларусь) Владимир Карягин:

“Межрегиональное сотрудничество – это всё ещё неиспользуемый нами потенциал. В Европе порядка 50% финансов страны находится в местных бюджетах, поэтому наиболее важные деловые проекты там формируются не в столицах, а именно в регионах. В рамках прошедшего в Минске форума Беларусь и Россия приступили к формированию инфраструктуры регионального сотрудничества. Пока это лишь первые контуры, но в дальнейшем данная форма будет набирать силу и со временем приобретёт чёткую организационную структуру, направленную на вовлечение бизнеса”.

Говоря о вызовах, ответ на которые искали участники форума, эксперт подчеркивает: “Пока что существуют определённые проблемы для ведения нормальной экономической деятельности. Это связано, в первую очередь, с изъятиями, ограничениями и несовершенным законодательством. Поэтому в рамках принятых на минском форуме программ Беларуси и России нужно пытаться создавать предприятия и продукцию, которая могла бы конкурировать с тем, что сегодня предлагает глобальный экономический мир”.

Подводя итоги работы Форума регионов, белорусский экономист Александр Синкевич подчеркнул, что во многом это реанимация довольно успешного формата, который был запущен в середине 1990-х гг., ещё в начале первого президентского срока Александра Лукашенко:

“Тогда эти прямые контакты между регионами позволили вытянуть из кризиса часть предприятий, которые сейчас являются ключевыми для белорусской экономики. В нынешнее непростое время, в условиях санкций между Россией и Западом и мирового экономического спада, подобные контакты на межрегиональном уровне могут ещё раз стать той самой палочкой-выручалочкой, которая снова вытянет экономику как белорусских, так и российских регионов”.

О тесных экономических связях белорусских и российских регионов говорит и политический аналитик Александр Шпаковский:

“Беларусь давно и последовательно выстраивает связи не только с федеральными, но и с региональными российскими органами власти. Практически со всеми субъектами Российской Федерации у нас подписаны двусторонние договоры о сотрудничестве. Кроме того, функционируют порядка 16 представительств посольства Республики Беларусь в России, что позволяет налаживать тесные экономические контакты. Зачастую именно на уровне региональных властей можно достичь большей эффективности и практических результатов, чем при движении сверху вниз, т.е. от федерального уровня к региональному”.

Эксперт отметил и ряд довольно болезненных вопросов, которые пришлось решать непосредственно главам двух государств: “В первую очередь, речь идёт о том, что отдельные недобросовестные компании используют территорию Беларуси как транзитную для поставок в Россию санкционной продукии. Из-за этого страдают интересы наших производителей, потому что зачастую такая продукция поставляется под видом белорусской и с белорусскими документами. Само собой, что после этого контрольные ведомства Российской Федерации блокируют поставки белорусских производителей, которые хотят легально работать на российском рынке. Поскольку сейчас на двустороннем уровне президенты сделали несколько заявлений по этому поводу, то можно надеяться, что вопросы эти во многом будут сняты. Вторая важная проблема – это скидка на газ, но я призывал бы не политизировать эту тему. В белорусской экспертной среде и в России ей почему-то уделяют такое центральное внимание. Вопрос, безусловно, важный, но во многом технический. Здесь нужно обратиться к тому, что сказал месяц назад [секретарь Союзного государства] Г. Рапота, заявивший, что вопрос будет решён к взаимному удовольствию сторон”.

Личная встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина – одно из ключевых событий минского форума. Комментируя состоявшиеся переговоры, Александр Синкевич отметил:

“В последнее время в информационном поле обеих стран достаточно много различных подозрений, взаимных упрёков и недомолвок по отношению друг к другу. Хотя лидеры обоих государств неоднократно это опровергали и подчеркивали приверженность к союзному курсу, строительству совместного экономического пространства и единой оборонной политики. Сейчас это в очередной раз прозвучало ещё более внятно и артикулированно. Это должно вселить определённую уверенность как в инвесторов, так и в экономических игроков обеих стран, – полагает Александр Синкевич.

Комментируя встречу белорусского и российского лидеров, Александр Шпаковский подчеркивает, что зачастую между президентами взаимопонимания больше, чем между политико-экспертной средой Беларуси и России:

“И в России, и в Беларуси есть определённые “специалисты”, которые руководствуются какими-то теориями заговоров. Так, в преддверии форума нагнеталась ситуация относительно обычного перемещения российских вооружённых сил в Брянской области. В свою очередь, в российской прессе тоже зачастую пытаются выставить Беларусь в роли нищего с протянутой рукой. Отсюда и излишняя политизация вопроса о ценах на газ. При этом никто не замечает программ Союзного государства, а их на самом деле более 40. Что же касается глав государств, то между ними есть взаимопонимание и доверие. Интенсивность их контактов лишь подтверждает это”.

Подготовил Кирилл Метелица

Австрийские фальсификации и белорусские выборы

Австрийские фальсификации и белорусские выборы

10.06.2016

10.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Австрийские фальсификации и белорусские выборы

Австрийские фальсификации и белорусские выборы

10.06.2016

10.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Осенью 2016 года в Беларуси и России запланировано проведение парламентских выборов. Как всегда они будут проходить под пристальным взглядом международных наблюдателей. Однако фоном этих избирательных кампаний уже явился скандал с фальсификациями выборов президента Австрии, состоявшихся 22 мая 2016 года. Для разъяснений вокруг ситуации с выборами в Австрии, а также их влияния на возможные оценки будущих избирательных кампаний в Беларуси и России мы обратились за комментариями к европейскому эксперту, члену правления «Европейского альянса за свободу» (European Alliance for Freedom) Нормундсу Гростиньшу.

Что произошло такого неординарного на выборах президента Австрии?

- Австрия после состоявшихся 22 мая президентских выборов находится в состоянии нарастающего политического и морального кризиса. На выборах проголосовало 4,5 миллионов избирателей. 160 тысяч бюллетеней были признаны недействительными, а победа Александра Ван дер Беллена была достигнута преимуществом лишь в 31 тысячу голосов.

После того, как был обнародован ряд фактов явно указывающих на риск разного рода фальсификаций в процессе голосования и подсчета результатов, Австрийская партия Свободы приняла решение обжаловать результаты президентских выборов в Конституционном суде. Туда на 150 страницах была подана жалоба по поводу серьезных нарушений, повлиявших на легитимность 570 тысяч избирательных бюллетеней.

Какого рода эти нарушения?

- Например, в некоторых местах активность проголосовавших по почте за «правильного» кандидата достигала иногда 300%, а иногда даже 500% количества избирателей в данном избирательном участке. Был зафиксирован случай голосования несовершеннолетнего, что тоже указывает на возможность фальсификации, при этом, сделанной поспешно.

Каково отношение австрийского общества, тех избирателей, которые участвовали в выборах?

- Австрийские избиратели понимают, что было сделано все возможное для того, чтобы не допустить победы кандидата в президенты от Партии Свободы Норберта Хофера. Австрийский президент, проводящий антиимигрантскую, правую политику, оказывал бы существенное влияние на баланс политических сил в Германии. Партнер Австрийской партии Свобода – партия Альтернатива для Германии (AfD) и так быстро набирает влияние перед выборами в Бундестаг, намеченными на февраль 2017 года, становясь одной из ключевых партий Германии. Таким образом, канцлер Германии Ангела Меркель и правящий политические класс Германии, были крайне заинтересованы не допустить победу Хофера.

В ключевых странах Евразийского экономического союза, Беларуси и России, осенью этого года пройдут парламентские выборы. Евроатлантические структуры, будь то ОБСЕ, Евросоюз, США, традиционно давали негативную оценку выборам в странах ЕАЭС. Изменится ли их отношение к избирательному процессу в евразийских странах на фоне скандала с фальсификациями в Австрии?

- Такое проведение выборов президента Австрии уменьшает возможность ОБСЕ и Евросоюза критиковать порядок проведения выборов, например в Беларуси. Ведь белорусские выборы проводятся даже в присутствии международных наблюдателей, а на австрийских выборах наблюдателей не было. Зато там было очень много, мягко выражаясь, странностей, с которыми теперь предстоит публично разобраться Конституционному суду Австрийской Республики.

Беседовал Петр Петровский

Формат «Россия-Беларусь» как пилотный проект Евразийского энергосоюза

Формат «Россия-Беларусь» как пилотный проект Евразийского энергосоюза

09.06.2016

09.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Формат «Россия-Беларусь» как пилотный проект Евразийского энергосоюза

Формат «Россия-Беларусь» как пилотный проект Евразийского энергосоюза

09.06.2016

09.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Третий форум регионов Беларуси и России завершился в Минске встречей Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Одним из обсуждаемых вопросов стало взаимодействие в энергетической сфере. Эта тема остается одной из основных на протяжении фактически всего постсоветского периода. Причем, как правило, поводом для обсуждения двусторонних контактов в области ТЭК становятся новые конфликты.

На пути к общему энергорынку ЕАЭС

Для решения этой проблемы решено к 2025 г. создать единый рынок электроэнергии и энергоносителей Евразийского союза (ЕАЭС). Часто этот проект называют энергетическим союзом ЕАЭС. Однако реализация проекта продвигается довольно медленно.

Сложность в том, что участники союза стоят по разные стороны баррикад. Россия обладает большими запасами нефти и газа, является крупным экспортером углеводородов. Казахстан также обеспечивает себя нефтью и газом, хотя экспортирует несравнимо меньшие объемы ресурсов. А Беларусь, Армения и Кыргызстан выступают потребителями – их внутренняя добыча не покрывает собственные нужды.

Отсюда и возникает вечный спор продавца и покупателя. Каждый хочет максимизировать свою выгоду. По идее, создание общего рынка энергоносителей с едиными правилами игры для всех компаний должно решить все проблемы. Однако переходный период к общим правилам игры создает множество проблем, причем в разных отраслях они имеют свою специфику.

Сложности на пути создания общего энергорырнка объясняют, что именно сфера энергетики стала исключением при запуске единого таможенного пространства и ЕАЭС.

Однако эти проблемы поддаются решению. Причем, целесообразно начать с пилотного проекта в двусторонних отношениях Беларуси и России. Во-первых, наши государства имеют наибольший опыт интеграции. Во-вторых, в двусторонних российско-белорусских отношениях представлены все типичные проблемы в сфере энергодиалога, характерные для евразийской интеграции.

Где объединяться?

Проще всего объединить рынки угля и других твердых энергоносителей (торф и др.). В данном сегменте рынок достаточно либерализован. Компании могут направлять уголь как на внутренний рынок, так и на экспорт. В условиях отсутствия экспортно-импортных пошлин можно говорить об открытости рынков угля и торфа в Беларуси и России. Так что объединение формально уже состоялось.

На рынке электроэнергии регулирование выстроить сложнее из-за специфики отрасли и моделей энергосистем. Электроэнергию невозможно накапливать, поэтому для создания единого рынка России и Беларуси придется отлаживать взаимодействие системных операторов, которые будут координировать перетоки из энергосистем.

Более того, после реформы РАО «ЕЭС России» в нашей стране создана либеральная модель рынка электроэнергии. Формально множество компаний (ОГК (оптовые генерирующие компании) и ТГК (территориальные генерирующие компании)) производят электроэнергию и конкурируют за потребителя. Фактически, все они могут экспортировать электроэнергию. При РАО «ЕЭС России» эту функцию выполняло одно подразделение – «Интер РАО», ставшее теперь таким же игроком рынка, как и другие ОГК.

В Беларуси рынок электроэнергии централизован. Но в настоящее время обсуждается аналогичная с российской реформа, предполагающая либерализацию рынка. Переход к общему знаменателю – создание идентичной модели рынка электроэнергетики позволит сформировать условия для фактического объединения рынков.

Однако перетоки электроэнергии, как правило, целесообразны на сравнительно небольшие расстояния, т.к. потери электроэнергии в сетях делают нерентабельной передачу на дальние расстояния. Кроме того, строительство Белорусской АЭС увеличит собственную генерацию, а значит перетоки из российской энергосистемы сократятся.

Проблемы союзного нефтегаза

Наибольшие проблемы в «энергетических» отношениях Беларуси и России сосредоточены в нефтегазовой сфере. Суть застаревшей нефтяной проблемы в экспортной пошлине.

В рамках таможенного союза при поставках российской нефти на белорусские НПЗ пошлина взиматься не должна, но если в дальнейшем пошлина при вывозе нефтепродуктов в Европу будет идти в бюджет Беларуси, то российский бюджет терял бы миллиарды долларов.

Несмотря на то, что стороны в целом смогли найти компромисс по вопросу, разделив доходы и издержки, периодически возникают острые противоречия. Последний из инцидентов закончился обсуждением возможностей сокращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводам с 24 до 22 млн. т. в год.

Но все основные спорные вопросы в нефтяной отрасли уйдут после завершения в России «налогового маневра».

Предполагается, что с 2015 по 2017 гг. экспортная пошлина будет снижаться, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет расти. Это приведет фактически к полной отмене экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

А значит и проблема распределения этих фискальных средств в отношениях Беларуси и России уйдет. Компании будут платить деньги в бюджет той страны, где расположено месторождение, дающее нефть. Таким образом, «нефтяные» конфликты могут возникать еще в течение примерно 1 года.

Из чего складывается цена на газ для Беларуси

Самой сложной является «газовая» проблема. Нынешние споры между Беларусью и «Газпромом» выглядят как рядовое требование потребителя сделать ему скидку. Но, как обычно, «черти кроются в деталях».

Долгое время Беларусь стремилась отвязаться от «европейской» системы ценообразования на российский газ, когда стоимость привязывается к ценам на нефть и нефтепродукты. Растущая стоимость нефтяного фьючерса в 2000-х гг. приводила к повышению цен на газ.

Поэтому новый газовый контракт с «Газпромом» от 2011 г., привязавший цены к тарифам на газ в Ямало-ненецком автономном округе РФ (плюс стоимость транспортировки), был очень выгоден Беларуси. Цена сократилась с $265 за тыс. куб. м. в 2011 г. до $162,4 в 2012 г.

Однако теперь министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик заявил, что справедливой ценой стоит считать $73 за тыс. куб. м., а не $142,1 по которой закупался российский газ в первом квартале 2016 г. В. Потупчик ссылается на межправительственное соглашение от 2011 г., где отмечено, что стороны должны перейти на равные цены на газ при условии достижения равнодоходности.

Это означает, что, если цены на российский газ в Европе при вычете стоимости доставки и экспортной пошлины станут такими же как в российских регионах, тогда цена для Беларуси также должна сравняться с ценой в Смоленской области плюс стоимость доставки до Беларуси. Однако это условие прописано только в межправсоглашении, а не в коммерческом контракте. «Газпром» не хочет менять контракт с белорусскими потребителями. Российский концерн опасается потерять прибыль.

Кроме того, вслед за повышающимися ценами на нефть вскоре начнет рост и стоимость газа. И тогда тарифы на газ в российских регионах вновь станут ниже, чем котировки на европейском рынке. Следовательно, и аргументы Беларуси потеряют основания.

Союзное государство – «пилотный» энергорынок?

В сложившейся ситуации Беларусь может получить следующие выгоды. Для того, чтобы снять напряженность с Минском «Газпром» может пойти на списание части долга белорусских потребителей, который к июню, по словам зампреда правления концерна Александра Медведева, достиг $200 млн. (часть белорусских потребителей платит за газ из расчета $80 за тыс. куб. м.).

В стратегической перспективе Минск может поставить вопрос о еще большей интеграции газовых рынков за счет отмены экспортной монополии «Газпрома» в рамках Союзного государства России и Беларуси.

В настоящее время экспортировать газ по трубопроводам из России может только «Газпром». Либерализация означает начало конкуренции российских компаний (НОВАТЭК, Роснефть) на внешнем рынке между собой. Это приведет к снижению цен и, следовательно, к сокращению экспортных пошлин и НДПИ. А значит бюджет недополучит денег.

Но между Беларусью и Россией нет пошлин. Поэтому единственный минус для российского бюджета может заключаться в том, что «Газпром», в случае потери части белорусского рынка, недополучит прибыль, что повлияет на дивиденды. А основным акционером концерна является Российская Федерация. Экономика Беларуси, в свою очередь, может получить ощутимый импульс развития за счет снижения цен на газ. Понижение себестоимости товаров сделает их более конкурентоспособными.

На нынешней встрече президентов Беларусь и Россия не смогли найти решение всех спорных вопросов. Хотя этого никто и не ожидал. Гораздо важнее, что В. Путин и А. Лукашенко обсудили общую тему взаимодействия в области энергетики. «Сверка часов» всегда является первым шагом к поиску компромиссного решения.

В данном случае следует присмотреться к Союзному государству как пилотному проекту на пути создания общего энергорынка Евразийского союза. Здесь это может произойти гораздо раньше, чем к 2025 г.

Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

Конец «асимметричного партнерства». Германия намерена конкурировать с Россией в Евразии

Конец «асимметричного партнерства». Германия намерена конкурировать с Россией в Евразии

09.06.2016

09.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Конец «асимметричного партнерства». Германия намерена конкурировать с Россией в Евразии

Конец «асимметричного партнерства». Германия намерена конкурировать с Россией в Евразии

09.06.2016

09.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Бурная реакция российской политической общественности на появление информации о том, что с точки зрения германской оборонной стратегии Россия является теперь не партнером, а соперником, показала чрезмерно высокую степень политизации российской общественной жизни. В конечном счете, на появившуюся информацию отреагировали не только «активисты» и «блогеры», но и вполне релевантные эксперты и политики. Их не остановило ни то, что самого текста «в оригинале» никто не видел (хотя, как известно, в официальных документах важна каждая запятая), ни то, что факт появления такой «утечки» говорит о серьезных проблемах в самой германской элите.

Оставим в стороне попытки германских властей объяснить якобы случившееся изменение статуса России. В конечном счете, метания германских официальных лиц только запутали картину и подвергли сомнению пресловутый ordung в германской системе принятия решений. Сконцентрируемся на сути, ибо как бы хаотична не становилась германская – да и европейская в целом – политическая жизнь, значение официальных документов в ней и формулировок в этих документах исключительно велико. Сила официального и тем более – официального печатного слова пока еще имеет большое значение и отражает пока еще превалирование бюрократического и юридического процессов над политической целесообразностью.

Так что будем исходить из тех посылок, что, во-первых, в германской «Белой книге» по вопросам обороны действительно сдержался термин «соперник» применительно к России, а, во-вторых, что такая коррекция имеет под собой не только пропагандистские, но и сущностные основания. Конечно, утечка, а затем опровержение утечки о новом статусе России в ключевом германском официальном документе является «пробным шаром». Но это тот «пробный шар», который очень и очень близок к практической политике и реальным решениям.

На деле мы сталкиваемся не с попыткой Германии оказать на Россию некое пропагандистское давление, а со стремлением отфиксировать во многом «для себя» новый статус нашей страны в пространстве международных отношений для того, чтобы на базе общего для германской элиты понимания сформировать новый modus operandi с Россией. И этот статус, несомненно, выше, нежели статус «партнера».

Когда в Бонне, а затем – и в Берлине многие годы говорили «партнер» в отношении России, то, безусловно, имели в виду, «младший партнер». Даже когда обсуждали с Борисом Ельциным возможность нового «европейского концерта». Конечно, этот статус качественно менялся со временем – от страны, которую нужно «спасать» от самой себя до «младшего партнера», у которого могут быть поправки к позиции «старшего» германского «брата», но суть от этого не менялась. Россия, как и мыслили некоторые российские «геополитики» становилась ресурсным «придатком» Германии, которая, в свою очередь, стремилась стать (и стала!) европейским гегемоном.

Собственно, сегодняшний германский пан-европеизм, который так пугает иных российских политиков, взращен на российских ресурсах.

Безусловно, «партнерство» Германии и России основывалось на некоей «конвергенции» в политическом понимании глобальных процессов и основных задач европейской безопасности (насколько такая конвергенция в принципе была возможна с Ангелой Меркель во главе Германии остается под большим вопросом – в данном случае личность играет в истории очень большое значение). Однако это партнерство не предполагало никакого «выравнивания статусов» ни в политике, ни в экономике.

Причем, основой этого партнерства было то, что Россия, получая статус привилегированного поставщика ресурсов на рынки Евросоюза и, прежде всего, Германии, отказывалась до известной степени от попыток собственной ре-индустриализации и конкуренции на своем же рынке в большинстве секторов промышленности.

Стоит обратить внимание на два обстоятельства: во-первых, пик партнерства России и Германии (2003 – 2010 гг.), вершиной которого стало строительство газопровода «Северный поток-1», совпали с периодом интенсивной деиндустриализации России и утраты компетенций по многим критическим позициям в промышленности.

Во-вторых, кризис стратегии «партнерства» с Германией начался до «крымского разворота» и удивительным образом совпадает с резкой активизацией в 2011-2012 гг. интеграционных процессов на постсоветском пространстве, закончившихся созданием Евразийского союза (ЕАЭС).

В то время как в период «растущего партнерства» с Берлином большинство интеграционных инициатив на постсоветском пространстве были заморожены, а часть, - даже реверсирована, как например, проекты в рамках Союзного государства России и Беларуси. Вероятно, эти два компонента также были важнейшими элементами системы «асимметричного партнерства» Германии и России.

Появление применительно к России термина «соперник», если слухи действительно соответствуют действительности, означает невозможность продолжения именно этого партнерства. Прежде всего, потому, что к другому типу партнерства современная германская элита не способна и пока до конца не совсем ясно, - созреет ли она к этому или выберет традиционную, увы, парадигму взаимоотношений с Россией.

Статус «соперника» означает признание Берлином необходимости реальной конкуренции с Москвой, прежде всего, на политическом поле (к военной конкуренции ФРГ еще не готова и не будет готова еще относительно длительное время), но также и в экономическом пространстве. Причем не надо быть провидцем, чтобы понимать, что

пространство экономической конкуренции Москвы и Берлина во много будет локализовано именно в Новой Евразии.

Но важно еще и то, что в отношениях с «соперником» нельзя ограничиться политическим давлением. С «соперником» надо договариваться, не давать пустых обещаний и иметь не только возражения к его позиции, но и уступки. То есть то, что почти полностью отсутствовало в германской политике в отношении России во времена «закатного партнерства» по состоянию на 2011-2013 гг.

Собственно, вся логика посткрымских санкций была основана на том понимании – которое, вероятно, во многом исходило именно из Берлина, что никакого взаимодействия с Москвой, как с «соперником» не требуется. Достаточно прямого политического давления, сопровождаемого уговорами и шантажом. Вероятно, по истечению двух санкционных лет в Берлине начали приходить к выводу о том, что данная логика неэффективна, как минимум.

Так, что нет ничего дурного и, тем более, унизительного в статусе «соперника» меркелевской Германии. Это, как раз, свидетельствует о серьезности «заявки» современной России на самостоятельный статус в мире и в Европе. Это, в конечном счете, подразумевает и более высокий уровень уважения.

Так стойкость и гибкость Москвы в противостоянии санкциям, вероятно, свое дело сделали и в умах ключевой для современной Европы германской элиты начинается переоценка ценностей.

Важно понимать и то, что «соперник», - это и более ответственный статус, нежели «партнер», от которого мало что зависит. И, конечно, России еще много придется потрудиться, чтобы полностью соответствовать авансам, которые – по слухам, конечно – выдала нашей стране Германия. Нельзя обмануть ожиданий немецких политиков.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»

Петр Порошенко подвел итоги своего президентства

Петр Порошенко подвел итоги своего президентства

09.06.2016

09.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Петр Порошенко подвел итоги своего президентства

Петр Порошенко подвел итоги своего президентства

09.06.2016

09.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В начале июня состоялась большая пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в преддверии второй годовщины избрания его главой Украинского государства. Выступление президента подтвердило, что украинские реалии стремительно меняются, и политики меняются вместе с ними.