Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

Как ИГИЛ проникает в Закавказье и Центральную Азию

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Закавказье и Центральная Азия традиционно являются местом компактного проживания мусульман на евразийском пространстве. Исламовед Владимир Высоцкий анализирует влияние запрещенной организации ИГИЛ в этих регионах. Возникновение группировки не могло остаться незамеченным для тех групп мусульманского населения, социальное положение которых после распада СССР оказалось на низком уровне.

Грузия

Исторически салафизм в Грузии не успел развиться в значительную силу. В свое время ислам на этой территории насаждали османская Турция и шиитский Иран. В Османской империи течение салафитов существовало только на территории Аравийского полуострова и считалось еретической сектой. Поэтому широкого проникновения салафитских идей на территорию современной Грузии, входившей в состав Османской империи, не происходило.

Сегодня ислам в Грузии представлен грузинами-мусульманами, живущими в Аджарии и в южных районах страны, а также азербайджанцами и чеченцами-кистинцами. Общая численность мусульман, по неофициальным оценкам, составляет до 400 тыс. человек (около 10% населения страны).

Самая многочисленная часть мусульманского населения страны – это азербайджанцы. Начиная с 1990-х гг. под влиянием Турции многие из них перешли из традиционного для мусульман Азербайджана шиизма в суннизм.

Мусульмане Аджарии в силу исторических причин находятся под турецким религиозным и идеологическим влиянием, поскольку в этот регион Грузии ислам также проникал из Османской империи. Если в Турции значительно увеличится число приверженцев радикальной идеологии, то же самое вскоре произойдет и в Аджарии.

Самый специфический из рассматриваемых регионов – это Панкисское ущелье, несмотря на то, что там проживают всего несколько тысяч человек. Этот регион отличается от других областей Грузии с мусульманским населением тем, что ущелье имеет тесные связи с Чечней и соприкасается с идеологией салафитов, проживающих там. С 1990-х гг. на Северном Кавказе, в том числе и в Панкисском ущелье, можно наблюдать мощное проникновение идеологии салафитов, пришедшей из арабских стран.

Центральная власть Грузии слабо контролирует Панкисское ущелье последние 20 лет. Поэтому салафизм имел возможность почти беспрепятственно развиваться, что делает этот регион самым взрывоопасным в Грузии.

На первый взгляд, количество боевиков ИГ с грузинским гражданством выглядит не очень значительным (около 100 человек по данным министра внутренних дел Грузии). Однако и тактика салафитов состоит не в том, чтобы сразу использовать людей без опыта в вооруженных столкновениях. Ставка делается на постепенное наращивание численности своих сторонников, приобретение опыта военных действий без привлечения излишнего внимания центральных властей. Салафитские активисты в Панкисском ущелье выступают с мягкой риторикой, объявляют о своей лояльности властям и отрицают намерения ввести законы шариата.

Власти Грузии предпринимают попытки ограничить проникновение боевиков на Ближний Восток со своей территории на законодательном уровне. Ужесточена ответственность за участие в незаконных вооруженных формированиях, а также за вербовку лиц с целью вступления в террористические организации, призывы к терроризму или его публичная поддержка. Подобные действия со стороны властей вызывают недовольство местных салафитов.

При этом в силовых и государственных структурах Грузии присутствуют отдельные чиновники, способствующие деятельности исламских радикалов, поскольку за этим стоят интересы мировых игроков, в том числе отдельных групп в государствах Запада и странах Ближнего Востока. Боевики, которые уже уехали из Грузии на Ближний Восток, в будущем могут быть использованы для дестабилизации ситуации на Северном Кавказе, а также в Азербайджане.

Азербайджан

Предупреждения об опасности для Азербайджана со стороны ИГ поступают из различных источников. Об этом заявлял вице-президент Афганистана генерал Абдул Рашид Дустум: «ИГ – враг всего мира. В планы ИГ входят также Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан и Кавказ. Здесь они хотят совершить то же, что и в Сирии и Ираке». О такой опасности сообщало и частное разведывательное агентство Stratfor (США). По информации агентства, среди азербайджанских мусульман есть приверженцы радикальных религиозных групп.

В начале января 2015 г. Абд аль-Вахид Худаяр Ахмад, который в «Исламском государстве» (запрещенная организация) выполняет функции «министра внутренних дел», призвал азербайджанцев восстать против режима Алиева, назвав его прозападным.

Радикал указал на наличие у Азербайджана огромных нефтяных месторождений, подчеркнув: «мы должны освободить Баку, одну из самых драгоценных исламских стран».

Оценки количества салафитов в Азербайджане сильно варьируются: от 40 до 70 тыс. В то же время некоторые источники утверждают, что только в Баку салафитов не менее 15 тыс. человек. Этого более чем достаточно, чтобы устроить неприятности центральной власти.

Нет точных данных и о том, сколько граждан Азербайджана воюют в рядах ИГ. Различные источники называют цифры от 300 до 1500 человек.

Салафизм пришел в Азербайджан сразу после провозглашения независимости, но своего расцвета достиг после прихода к власти Гейдара Алиева, который сблизился с богатыми монархиями Персидского залива, чтобы получить их поддержку по карабахскому конфликту. Такое сближение привело к быстрому распространению салафитского влияния в Азербайджане.

Анонсированная лидерами «Исламского государства» дестабилизация Азербайджана вызвала там серьезную тревогу, особенно на фоне имеющихся в стране симпатий к джихадистам.

Большая часть азербайджанцев являются шиитами, но эта принадлежность крайне условна. Сравнительно невысокая религиозность азербайджанского общества, наблюдавшаяся в советский период, сегодня практически полностью сведена на нет. В результате часть азербайджанской молодежи, имеющая лишь поверхностные знания ислама, под влиянием иностранных арабских проповедников переходит в ваххабизм.

Усугубляет ситуацию сильное расслоение азербайджанского общества, вызванное неравномерным распределением доходов от продажи углеводородов. В связи с этим проект «истинно мусульманского государства, построенного на принципах всеобщего равенства и справедливости», становится особенно выигрышным.

К настоящему времени в Азербайджане созданы крупные салафитские ячейки в пригородах Баку, а также и на севере страны, где проживают представители национальных меньшинств, недовольных президентством Ильхама Алиева и невниманием к их проблемам.

Вместе с тем, без достижения реального перелома в боевых действиях в Ираке и Сирии перенос военных действий ИГ в Азербайджан крайне маловероятнен. Однако попытки дестабилизировать ситуацию изнутри при помощи уже имеющихся сторонников внутри страны вполне возможны.

Центральная Азия

В начале 2015 г. руководство «Исламского государства» анонсировало перенос боевых действий в страны Центральной Азии. Эта угроза представляется серьезной из-за массового отъезда из России мигрантов, способных стать социальной базой для антиправительственных выступлений в регионе. Для организации протестов может быть достаточно нескольких небольших, но подготовленных ячеек радикалов.

В государствах Средней Азии действует множество радикально-исламистских группировок, члены которых не только пополняют ряды ИГ, но и способны поддержать его изнутри своих государств.

Стоит отметить тот факт, что к настоящему времени в странах Аравийского полуострова могут находиться до 800 тысяч граждан Узбекистана и порядка 600 тысяч выходцев из Таджикистана в качестве трудовых мигрантов. Определенный процент таких трудовых мигрантов становится восприимчив к религиозному радикализму. Причем, если говорить о центральноазиатских мигрантах в России, то представители ИГ пытаются вербовать их прямо на стройках, где те работают, или после пятничной молитвы возле мечетей, обещая им хорошую жизнь в Сирии и предлагая немалые деньги на переезд и обустройство.

Важным фактором также является ухудшение социально-экономического положения в странах Центральной Азии. Подобная ситуация накладывается на недостаточный авторитет властей этих государств среди масс населения, недовольство коррупцией.

В этих условиях страны региона рискуют получить критическую массу недовольных, которая, по мере исчерпания привезенных из России накоплений (они до недавнего времени в ряде государств региона, например, Таджикистане, служили главным источником доходов населения), способна перейти к насильственным действиям.

Фактором уязвимости для центральноазиатских государств служит то, что в регионе уже действуют сравнительно крупные и боеспособные отряды радикальной исламской оппозиции. Особенно сильны они в Таджикистане, где существуют с 1990-х гг.

Недооцененной может оказаться и угроза со стороны «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ), лидер которого объявил о присоединении к ИГ. Именно его организация стремится держать под своим влиянием этнических узбеков, сражающихся в составе сил Абу Бакра аль-Багдади в Сирии и Ираке.

Угрозы со стороны ИГ актуальны и для относительно благополучных по региональным меркам Казахстана с Туркменистаном.

В последние годы на казахстанской территории заметно усилилась активность ваххабитских ячеек, в результате чего местным силовым структурам неоднократно приходилось проводить масштабные спецоперации в различных регионах страны.

В случае дестабилизации всего региона в целом не сможет физически остаться в стороне от подобных процессов и Туркменистан. Также следует учесть уязвимую границу страны с Афганистаном.

Количество граждан, примкнувших к ИГ в каждой отдельно взятой центральноазиатской стране не велико, но в сумме оно составляет около 2-3 тысяч, что уже является достаточно серьезным числом.

Основные маршруты, ведущие из Средней Азии в «Исламское государство» пролегают, как правило, через Турцию, с которой, например, у Кыргызстана действует безвизовый режим. Многочисленные примеры свидетельствуют о механизмах вербовки через социальные сети и о необходимости более пристального внимания к данной проблеме.

Владимир Высоцкий, эксперт по международным отношениям, исламовед (Минск, Беларусь)

Что ждет союз Беларуси и России?

Что ждет союз Беларуси и России?

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что ждет союз Беларуси и России?

Что ждет союз Беларуси и России?

05.08.2016

05.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Недавно на страницах «Евразия.Эксперт» было опубликовано интервью скептика евразийской интеграции из Беларуси Андрея Казакевича. Политолог заявил о бесполезности Союзного государства и рассказал о проблемах евразийской интеграции. Чтобы глубже разобраться в вопросе мы встретились с белорусским философом Алексеем Дзермантом и спросили: зачем Беларуси Союзное государство и Евразийский союз?

- 15-20 лет назад у Союзного государства для Беларуси была четкая функция – расширение рынков сбыта и укрепление всестороннего военного сотрудничества. Однако сейчас, когда эти задачи решены, многие эксперты говорят о том, что Союзное государство свою миссию уже выполнило и даже стало лишним. Зачем нам Союзное государство, если отношения России и Беларуси можно перевести в рамки простых двусторонних отношений?

Союзное государство задает политическую рамку, существуют институты, которые позволяют оперативно решать все возникающие вопросы – Высший Госсовет, Парламентское собрание. Кроме того, это Постоянный Комитет, который выполняет важную функцию координации в тех сферах, где происходят критично важные для Беларуси вещи.

Кроме решения важных экономических вопросов, таких как рынки сбыта, для Беларуси всегда было важно поддержание технологического уровня. Проекты, реализующиеся в рамках Союзного государства, создают для Беларуси важнейший технологический задел. Ни Китай, ни ЕС подобных платформ не создают.

В проектах Союзного государства задействованы достаточно большие для Беларуси деньги, совместно с Россией решаются научные и технические задачи. Союзное государство похоже сегодня на своеобразный фонд, но в части инноваций для Беларуси это пока незаменимый источник финансирования и новых технологий.

Кроме того, задачи военно-политического сотрудничества и выхода на формирование совместной противовоздушной обороны в рамках какого-то обычного военного союза типа ОДКБ или просто на двухсторонней основе не решаются. Я, по крайней мере, не знаю прецедентов, чтобы происходило подобное тесное сближение и фактическое объединение значительной части войск.

Не знаю, удалось бы все это сделать на двусторонней основе. Я, во всяком случае, не вижу иной возможности, кроме как институализация, а институализация – это и есть Союзное государство. Т.е. это абсолютно логичное развитие двусторонних особо тесных отношений, потребовавшее соотвествующих инструментов, которые и были созданы.

- Тем более, решения в Союзном государстве принимаются консенсусом двух стран на институциональном уровне. Однако нередко можно встретить такое мнение: многие современные технологии сегодня создаются на Западе. Не легче ли получить новые технологии, переориентировав вектор с восточного, где потенциал расширения рынков сбыта пока выбран, на западный?

Невозможно получить западные технологии просто так. Существует ряд запретов на трансфер технологий, в том числе и в Россию, Беларусь или Китай. Да и то, что к нам попадает, это уже устаревшие, второстепенные технологии. Самые передовые технологии сохраняются в качестве экономических секретов и в ЕС, и в США. Поэтому очень сложно получить к ним доступ легальным путем. Нельзя просто надеяться на некие подачки оттуда.

- После недавнего саммита НАТО некоторые польские и литовские эксперты говорят, что военная интеграция в Союзном государстве привела к тому, что Беларусь воспринимается как неразрывная часть союза с Россией. Не является ли это тормозом для для выхода Беларуси на новые западные рынки, которые пока еще не заняты белорусской продукцией?

- Для ответа на этот вопрос стоит посмотреть на опыт наших соседей – той же Прибалтики и Украины. Остается ли в этих странах собственная продукция? Там уничтожается крупный промышленный комплекс, и выходить на новые рынки уже не с чем. По крайней мере, это касается чувствительной для Запада продукции машиностроения или сложной вычислительной техники. Соответственно, наивно надеяться, что якобы политическое сближение – это эквивалент технологий, которые должны прийти с Запада. Мне кажется, руководство Беларуси это прекрасно понимает.

Восприятие Беларуси как части общей военной группировки союзной России является верным.

Беларусь руководствуется миролюбивой оборонной доктриной, но если нападение будет совершено с западной стороны, то решение будет однозначным. И здесь никакого торга я не вижу, и его не будет.

Хотя ряд экспертов, которые симпатизируют сближению Беларуси с НАТО, всячески стремятся утвердить в качестве единственно правильного выбора так называемый нейтралитет. Тут идет жонглирование понятиями, поскольку невмешательство в украинский кризис или дистанцирование от него не означает, что Беларусь перестает быть военно-политическим союзником России. А если это союзник, то реального нейтралитета нет. Есть просто дипломатическое окно возможностей, в рамках которого Беларусь пользуется определенной свободой действий. Причем, как мне кажется, со стороны России это скорее поддерживается, чем осуждается.

Риторика военно-политического нейтралитета – это стремление вывести Беларусь из союзнических отношений, посеять недоверие между руководством в Минске и Москве и, в конце концов, изменить геополитический вектор Беларуси, а вместе с ним и политический строй.

- Евразийский вектор интеграции остается для Беларуси неизменным на протяжении многих лет. Однако становление Евразийского союза приходится на очень тяжелый экономический период. Какой стратегии придерживается Беларусь, и верна ли она, если учесть, что разделительные линии в Европе, по всей видимости, будут углубляться?

- Я с этим согласен. Стратегия Беларуси состоит в том, чтобы не усугублять это разделение на западных рубежах Евразийского союза. Избегать прямых политических, не говоря уже о военных, столкновений с НАТО и стараться нивелировать их возможные недружественные шаги, не вестись на их провокации и не поддаваться царящей там истерии.

С другой стороны, нужно понимать, что на сегодняшний день реальная военная, экономическая и технологическая поддержка и опора – это прежде всего Россия, ЕАЭС, и в последнее время появился фактор Китая. Это и есть та евразийская перспектива, реальной альтернативы которой не вижу.

При этом, конечно, существуют проблемы. Белорусское руководство ожидало от запуска ЕАЭС каких-то более осязаемых эффектов. Для нас принципиально, что существуют эти изъятия и ограничения [в общем торговом пространстве], которые значительно уменьшают возможности сбыта белорусской продукции или получения важных для Беларуси ресурсов.

Конечно, стоит помнить о том, что существует график снятия этих барьеров, но хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Белорусское руководство всегда говорило, что график не выдерживается, важные решения не исполняются, и это вселяет определенный скепсис в отношении прогресса самого союза.

Несмотря на негативные факторы и определенное торможение интеграции, в рамках Евразийского союза создаются технологические платформы, новые финансовые инструменты, которые в ближайшем будущем позволят финансировать инвестиционные проекты.

Нам нужна более четкая политика в отношении развития промышленности. Вопрос реиндустриализации стоит на повестке дня и для Казахстана, и для России, и для Беларуси.

Еще одной возможностью уже не только для ЕАЭС, но и для большой Евразии является сотрудничество с Китаем в рамках их экономических проектов Шелкового пути. Тут Беларусь уже имеет определенный задел. Строится индустриальный парк «Великий камень», развивается логистическая сфера.

- Многие эксперты при создании Евразийского союза вели речь о том, что необходимо достигнуть отметки внутреннего рынка в объеме 300 млн. потребителей, чтобы это создало эффект экономики больших масштабов и решило проблему реиндустриализации, т.к. для крупных высокотехнологичных проектов нужны крупные рынки сбыта. Однако жизнь внесла в эти планы свои коррективы. По всей видимости, вопрос Украины на ближайшие годы с интеграционной повестки снят, с Узбекистаном тоже очень непростой вопрос. Соответственно, у нас остается рынок меньше 200 млн. Не ставит ли это крест на политике новой индустриализации?

- Не думаю, что на этом можно поставить крест. Вопрос состоит в том, на каких направлениях развития технологий и на какой технологической основе эту индустриализацию проводить. Есть технологии, которые не требуют большого объема рынка, тот же 3D-принтинг. С одной стороны – совершенствование биотехнологий для развития продовольственной отрасли, для которой важны не «сотни миллионов» в нашем союзе, а сотрудничество с Китаем и Индией.

Если мы разовьем технологии в сфере продовольствия, фармацевтики, то сможем весьма серьезно конкурировать на мировом рынке. Проблема продовольствия сейчас остро стоит перед Китаем, Индией и Юго-Восточной Азией. Это наши потенциальные рынки.

И тут важно упразднить конкуренцию, чтобы в рамках союза мы перестали конкурировать по каким-то важным направлениям, а просто договорились, диверсифицировали эту новую промышленность. ЕАЭС должен решать эту новую задачу.

- Вы предложили использовать намерения Китая не допустить собственной изоляции и двигаться на запад континента. По сути, как когда-то Петр I, сегодня Китай пытается прорубить свое континентальное окно в Европу, и ЕАЭС находится на этом пути. Не получится ли так, что это окно будет прорублено за счет Евразийского союза, который станет не мостом, а «сервисным центром» на пути между Китаем и Европой?

Это один из самых больших рисков. У нас действительно мало времени. Исторический задел, чтобы удержаться на технологическом уровне и не потерять инициативу небольшой – буквально 10-15 лет. За это время необходимо совершить технологический рывок. Безусловно, надо понимать, что конкуренция между тремя блоками неизбежно будет возникать, но наша задача состоит в том, чтобы минимизировать ее хотя бы на китайском направлении, поскольку с китайцами у нас стратегические интересы значительно совпадают. По крайней мере, в отношении западного мира.

Мы видим, что давят именно Китай и уже в меньшей степени нас, поэтому альтернативы сближению и сотрудничеству нет. Вопрос лишь в принципах этого сотрудничества.

Многое зависит от политической воли лидеров ЕАЭС и от их согласованной позиции. Если они сумеют ее выработать и выдвинуть свои условия Китаю, то Пекин будет их учитывать.

- Быть может, со стороны Китая это лишь игра и, используя ЕАЭС как разменную монету, Пекин хочет договориться на лучших условиях с Европой и США? Создать новую «Атлантическую хартию», только теперь уже не между США и Великобританией, а между Китаем и США, как предлагают западные аналитики…

- Думаю, любая страна предусматривает в своей внешней политике разные варианты действий. Можно вспомнить достаточно откровенные заявления на этот счет Обамы, который в своей недавней статье призывал конгрессменов проголосовать за Транстихоокеанское партнерство. В этом тексте однозначно говорится о необходимости сдерживания Китая. Конечно, это может быть игра на внутреннюю аудиторию в США.

Однако принцип прост: кто предложит Китаю возможности, которых у него нет, тот и сможет вовлечь Пекин в совместные проекты. Тут надо внимательно следить за поведением Китая и за теми проектами, которые вокруг него выстраивают США и западные страны с тем, чтобы не проморгать очередной поворот Китая, как когда-то это сделал Советский Союз.

- Мы знаем, что после Второй мировой войны СССР и США поделили мир на свои сферы влияния и управляли им, конкурируя друг с другом. При этом курс на победу в холодной войне никогда не уходил, и, в конце концов, холодная война окончилась беспрецедентным расширением доминирования Запада. Возможно, защита принципов многополярности для Пекина как раз является гарантией от ситуации, когда Китай, договорившись с западным миром, затем окажется в положении СССР?

- Для Китая это должна быть одна из главных стратегических целей. Опять же, стоит обратиться к их традиционным установкам, таким как равновесие на земле. То есть не доминирование чужой силы. Это для китайцев традиционный образ мира. При этом Китай имеет серьезный опыт колониального господства над собой. Для китайцев важно никогда в будущем не допустить такую конфигурацию, при которой кто-то технологически будет превосходить их.

- В оборонно-промышленном комплексе, атомной энергетике, освоении космоса и в фундаментальной науке у государств ЕАЭС есть серьезные заделы, которые существенно опережают Китай. Вместе с тем, если смотреть на цифры ВВП, то Китай представляется гигантом на евразийском пространстве. Не попадем ли мы под пяту этого гиганта и не пора ли ЕАЭС опять повернуться к Европе, чтобы не стать, как говорят некоторые зарубежные скептики, «вассалом Китая»?

- Полагаю, что исключать возможности сотрудничества с ЕС, тем более в новой конфигурации после выхода Великобритании, никак нельзя. Если там произойдет реальное усиление франко-германского ядра, то, как мне кажется, для России это будет выгодно, поскольку традиционно элиты этих стран относятся к России иначе, чем восточноевропейские или англо-саксонские элиты.

Если европейские элиты и Брюссель смогут пойти по пути централизации при доминировании франко-германского ядра и нейтрализуют амбиции стремящейся стать самостоятельным полюсом в рамках ЕС Польши, то для России появится люфт возможностей для большой игры на европейском континенте.

- История знает примеры, когда Европа, объединенная и Наполеоном, и Гитлером, обращала свой кулак как раз на Восток…

- Если в существующей сейчас конфигурации влияние франко-германского ядра в Брюсселе будет превалировать, то я предполагаю, что отношения с Россией будут улучшаться. Однако если США будут усиливать свое влияние на континенте через их сателлитов из Восточной Европы, то тогда ЕС может быть использован как очередной таран. Возможен вариант с разжиганием конфликта в Восточной Европе с активным вовлечением восточноевропейских стран, и тогда Брюссель автоматически обращается к НАТО за помощью, и дальше уже сценарий войны.

Необходимо избежать ситуации, при которой Евросоюз через истероидные режимы Восточной Европы будет втянут в войну.

На мой взгляд, элиты старой Европы должны это понимать. Кроме того, они должны были выучить урок Второй Мировой и других войн – столкновение с Россией не принесет им ничего хорошего ни в каком варианте. И в этом смысле диалог с Брюсселем, Германией, Францией, Италией для России нужен для того, чтобы эти риски купировать и иметь возможность решать все вопросы дипломатически. Необходимо оставить открытым канал общения и доводить позицию Москвы, заключающуюся в том, что Россия не заинтересована в подобном конфликте и не будет соглашаться на эскалацию, если, конечно, будут соблюдаться её интересы – и в Украине, и вокруг Калининградской области. Какие-то красные линии Россия должна обозначать, и в Европе это должны понимать.

Беседовали Петр Петровский и Вячеслав Сутырин

Беларусь увидела новые военные угрозы

Беларусь увидела новые военные угрозы

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Беларусь увидела новые военные угрозы

Беларусь увидела новые военные угрозы

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Беларуси вступила в силу новая Военная доктрина. Отдельные наблюдатели поспешили связать ее принятие с украинским кризисом и вхождением Крыма в состав России. В действительности, и это подчеркивают белорусские эксперты, разработка документа была начата до обострения обстановки вокруг Украины и имела одной из отправных точек перевооружение крупного западного соседа – Польши, а также изменение природы военных вызовов.

Новая военно-политическая обстановка

Предыдущая Военная доктрина Беларуси была принята в далеком 2002 г. Тогда Варшава, получившая членство в НАТО в 1999 г., еще только обустраивалась на новом месте. Литву, Латвию и Эстонию отделяли от членства в Альянсе еще 2 года.

С момента принятия предыдущей Военной доктрины Беларуси военно-политическая обстановка в Восточной Европе деградировала – усилилась напряженность и неопределенность, захватывающая в том числе и Евросоюз.

Безусловно, госпереворот и последовавший внутренний вооруженный конфликт в Украине также потребовали учета в военном строительстве сопредельных государств. Имея границу с Украиной протяженностью более 1 тысячи км, Беларусь не может не учитывать ситуацию в соседней стране при военном планировании.

В России новая Военная доктрина была принята еще в декабре 2014 г. уже с учетом изменившейся обстановки в регионе и нового характера опасностей, на определение которых повлиял и украинский кризис.

Россия и Беларусь в целом оценивают военно-политическую обстановку в схожем ключе. Военное командование обеих стран видит основной новый вызов в активизации трансграничных экстремистских, террористических, а также иррегулярных вооруженных формирований и частных военных компаний. При этом акцентируется рост внутренних опасностей, отмечается усугубление опасностей в сфере информационного воздействия на общественное мнение внутри страны, в первую очередь, на молодежь.

НАТО – опасность или партнер?

В силу разницы в ресурсах и возможностях Россия и Беларусь по-разному воспринимают зону ответственности и по-разному формулируют свои взгляды на конкретные меры по обеспечению безопасности. Естественным образом, интересы обеспечения безопасности России шире, чем Беларуси. Последняя нацелена на защиту государственных границ и внутренней территории. Зона внимания и потенциальных угроз Москвы затрагивает не только государства сопредельные России, но и государства, сопредельные союзникам.

В схожем направлении эволюционирует и военное планирование Китая, тогда как в США, например, контроль за морскими торговыми маршрутами на глобальном уровне давно имеет стратегическое значение. Что касается НАТО, то оно практическими действиями в ряде регионов, начиная с Югославии, подтвердило свои притязания на глобальную зону ответственности с возможностью применения военной силы в обход ООН и международного права.

Несмотря на схожий взгляд Москвы и Минска на изменение военно-политической обстановки в мире, конкретные определения опасностей различаются по одному существенному пункту. В Военной доктрине России опасность «номер один» по списку - наращивание военного потенциала и приближение инфраструктуры НАТО к границам. В Военной доктрине Беларуси отношения с НАТО рассматриваются как «партнерские».

Следует отметить, что НАТО официально квалифицирует Россию как «противника» (adversary). По всей видимости, Минск пытается действовать в коридоре: непризнание на политическом уровне угрозы со стороны НАТО, но учет конкретных опасностей, исходящих от расширения и наращивания военного потенциала Альянса в Восточной Европе.

В качестве военной опасности в новой Военной доктрине Беларуси зафиксировано «расширение» или «создание» в Европейском регионе военно-политических союзов, в которые не входит Республика Беларусь. Очевидно, хотя в документе это не определяется, в Европе есть лишь один расширяющийся военный блок – НАТО.

Примечательно также указание в Военной доктрине Беларуси на опасность создания новых коалиций. В данном случае стоит обратить внимание на целый ряд аналитических записок и официальных заявлений о создании некоего военно-политического ядра в Восточной Европе – будь то проект «Междуморья», Балто-Адриатического союза, армии Вышеградской четверки или коалиции под эгидой НАТО с участием стран Восточной и Северной Европы. На официальном уровне в Минске такая опасность уже признана.

Союзное государство и ОДКБ

В числе основных приоритетов военно-политического сотрудничества в российской доктрине безопасности на первом месте стоит координация с Республикой Беларусь и поддержание обороноспособности Союзного государства. В Военной доктрине Беларуси в качестве первостепенного приоритета коалиционной военной политики рассматривается оборона Союзного государства и укрепление региональной группировки войск.

Далее в системе приоритетов Беларуси идет развитие отношений с государствами-членами ОДКБ. Здесь возникает ряд болезненных моментов. Замминистра иностранных дел Армении Шавраш Кочарян еще весной этого года назвал новую Военную доктрину Беларуси, предполагающую сугубо оборонительный характер планирования и применение вооруженных сил внутри границ Беларуси, «проблемой не только для Армении, но и для ОДКБ».

Следует отметить, что пространство для маневра армянской стороны резко сократилось после обострения Нагорно-Карабахского конфликта в начале 2016 г. и давления со стороны общественного мнения Армении. В этой ситуации официальный Ереван высказал свою озабоченность Беларуси, Казахстану и России.

Вместе с тем, в Военной доктрине Беларуси при развязывании «региональной или крупномасштабной войны» зафиксирована готовность вооруженных сил «вести совместные военные действия в составе коалиционных группировок войск» - то есть в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В любом случае, озабоченности армянской стороны нуждаются в проработке в рамках ОДКБ, укрепление которой включено в приоритеты военных доктрин и России, и Беларуси. Кроме того, следует активизировать работу над Военной доктриной Союзного государства, которая не обновлялась с 2001 г. и нуждается в учете новейших изменений в сфере угроз безопасности.

Вячеслав Сутырин

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

Казахстан и Россия укрепляют космическое сотрудничество

04.08.2016

04.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После первого пуска с космодрома Восточный распространились слухи, что Россия уходит с Байконура. Однако сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, напротив, укрепляется. На Байконуре развивается новая пусковая площадка, которая позволит использовать более экологически чистые ракетоносители, подписано межправительственное соглашение о космическом сотрудничестве, создана линейка спутников.

Запуск первого искусственного спутника Земли, состоявшийся почти 60 лет назад, стал началом эры освоения космоса человеком. Тогда вывод на околоземную орбиту простейшего космического аппарата виделся как величайшее достижение – а спустя полвека наличие спутниковой группировки стало необходимым атрибутом экономически развитого государства.

Космос прочно вошел в нашу жизнь – навигационные системы, спутники передачи информации, новые материалы, прогнозы погоды – все это сегодня возможно благодаря освоению человечеством околоземного космического пространства. А исследования Солнечной системы и Вселенной могут дать нам ответы на многочисленные вопросы современной науки. Но межзвездные перелеты человека и освоение других систем – пока лишь очень далекие перспективы.

Ближайшие задачи в освоении человечеством космоса - пилотируемый полет на Марс и колонизация Луны. Но такие масштабные и дорогостоящие проекты не под силу ни одному государству в мире в одиночку.

Политические разногласия и стремление получить сиюминутную выгоду не идут на пользу прогрессу в освоении космоса – противоборство между странами откладывает на годы, а то и десятилетия, совместные программы. К тому же, колоссальные средства уходят сегодня на оборону и борьбу с терроризмом. Например, военные расходы США сегодня составляют $596 млрд в год. Бюджет же американского аэрокосмического агентства – около $17,5 млрд в год.

Но для национальных космических агентств сегодня есть утешение – освоение космоса само по себе становится прибыльным. Развитие телекоммуникационных технологий, необходимость создания как государственных, так и частных космических группировок спутников создает спрос на коммерческие запуски ракет и это позволяет космическим агентствам получать прибыль от космической индустрии.

Рост спроса на запуски позволил выжить остаткам советской космической отрасли – хотя, казалось бы, развал СССР должен был похоронить космическую программу бывших республик Советского Союза.

Сегодня усилия стран Евразийского союза по сотрудничеству в вопросах освоения космоса во многом сосредоточены на вопросах совместного использования производственных мощностей и инфраструктуры стран. Наиболее сильно из всех стран ЕАЭС кооперированы в вопросах освоения космоса Россия и Казахстан.

Отправной точкой кооперации стран в области освоения космического пространства стал космодром Байконур, который после распада СССР остался на территории Казахстана. Однако большинство предприятий по производству космических аппаратов и ракет остались на территории России и Украины. Часть космической инфраструктуры, составлявшей с Байконуром единое целое (станции связи и центр управления), остались на территории России.

За прошедшие годы Байконур утратил некоторые позиции. Сегодня он не используется ни российскими (последняя воинская часть Министерства обороны РФ, использовавшая космодром, была расформирована в 2011 г.), ни казахстанскими военными. Снижается и количество гражданских запусков – Россия постепенно переносит старты на космодром «Плесецк» и достраивает космодром «Восточный».

Но Байконур продолжает сохранять свое стратегическое значение. В 2004 г. между Россией и Казахстаном было подписано соглашение о создание космодрома «Байтерек» на основе «Байконура».

Дело в том, что сейчас с космодрома взлетают в основном ракеты «Протон», использующие токсичные химические вещества для полета. Поэтому и было принято решение о создании новых стартовых площадок под более безопасные и современные ракеты.

Изначально «Байтерек» проектировался для стартов российской «Ангары», но вскоре по ряду экономических причин (увеличение стоимости ракеты, перенос сроков разработки) Астана отказалась от услуг российских предприятий и переключилась на украинских производителей – КБ «Южное», предложившее для комплекса ракету «Зенит».

16 июля 2014 г. глава «Казкосмоса» Талгат Мусабаев официально объявил о решении Казахстана отказаться от услуг украинских предприятий по причине политической нестабильности и кризиса в Украине. А в начале 2015 г. стало известно о том, что с «Байтерека» будут летать российские ракеты.

Помимо сотрудничества в области эксплуатации и создания инфраструктурных объектов космической индустрии, Россия и Казахстан совместно реализовали уникальный для двух стран проект по созданию и эксплуатации телекоммуникационных спутников.

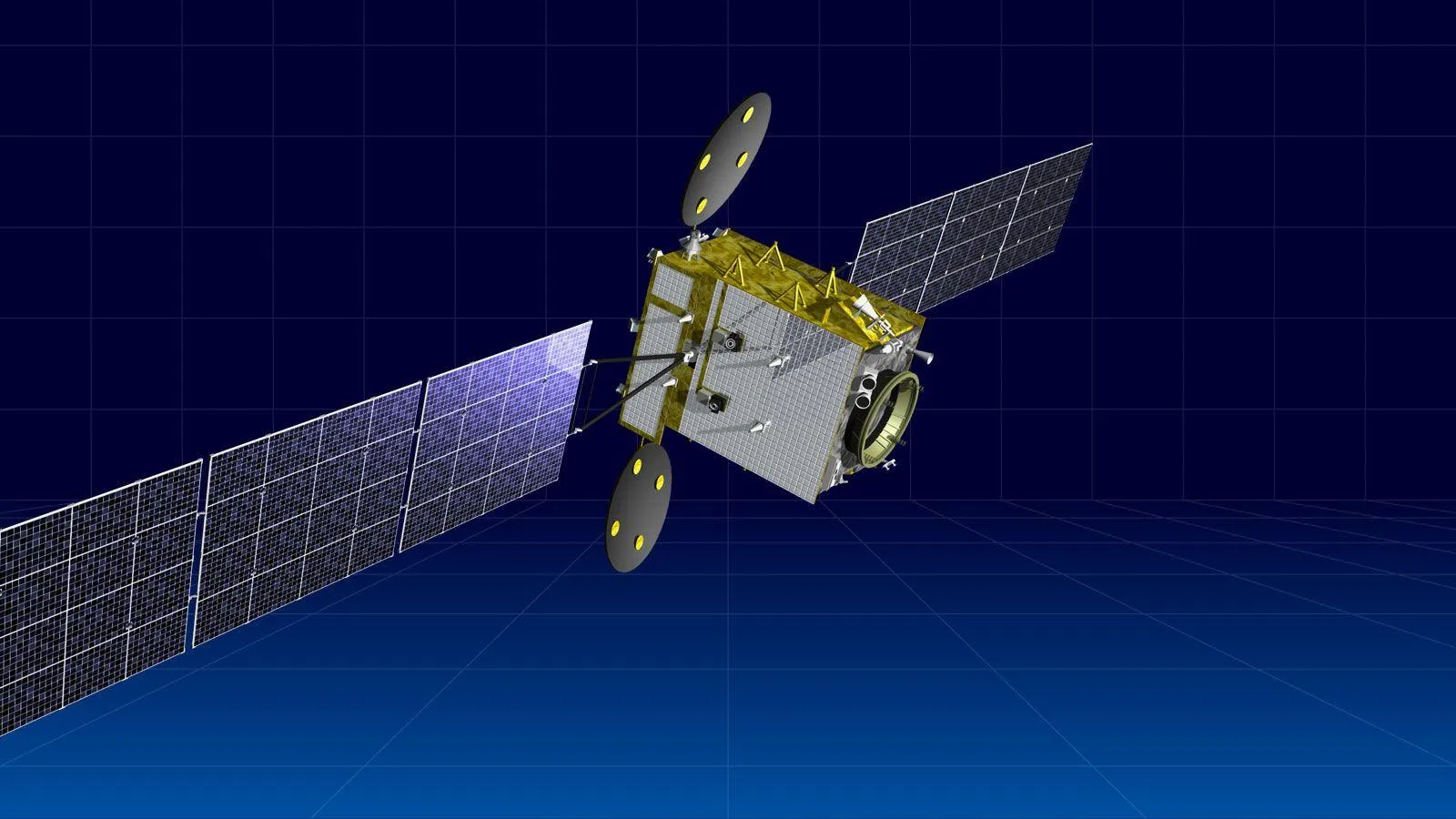

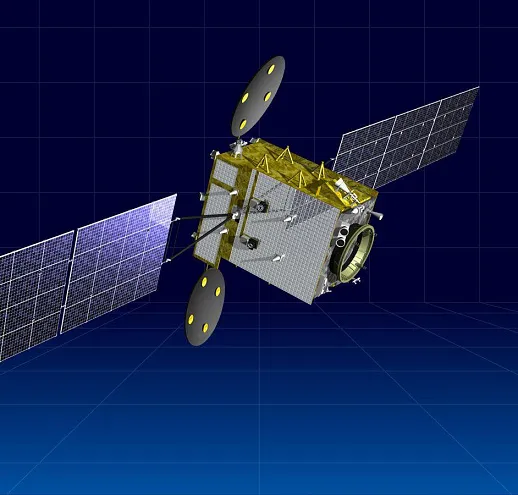

Речь идет о линейке телекоммуникационных спутников KazSat (KazSat-1, KazSat-2, KazSat-3), ставшей результатом сотрудничества казахских и российских предприятий.

Создание спутника КазСат-1 стало первым опытом российских и казахстанских специалистов в вопросах проектирования и производства легких телекоммуникационных спутников. Дальнейшее сотрудничество России и Казахстана по вопросу проектирования, производства и вывода на орбиту спутников серии КазСат привело к тому, что были полностью удовлетворены казахстанские потребности в обеспечении спутниковой связи и частично удовлетворены российские потребности по аналогичным вопросам.

Запуск KazSat-2 и KazSat-2, помимо обеспечения государственной видео- и аудиосвязи, позволил полностью покрыть территорию Республики Казахстан спутниковым телевещанием.

Совместное использование космодрома «Байконур», реализация проекта КазСат и совместные учебные программы стали основой для подписания в 2011 г. соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Москва и Астана взаимодействуют в следующих вопросах:

1. Исследование космического пространства;

2. Дистанционное зондирование Земли;

3. Разработка космических аппаратов, средств выведения и иного связанного с космической деятельностью оборудования;

4. Создание и развитие наземной космической инфраструктуры;

5. Запуски космических аппаратов и научной аппаратуры;

6. Космическая связь и связанные с ней информационные технологии и услуги;

7. Спутниковые навигационные системы и технологии;

8. Пилотируемые космические полеты;

Пока еще рано оценивать результаты нового соглашения – прошло слишком мало времени с момента подписания договора, и новые совместные проекты находятся пока еще в стадии проектирования и планирования.

Перспективы сотрудничества России и Казахстана в вопросах освоения космоса выглядят оптимистично. Продолжение развития совместных учебных программ и усиление интеграции предприятий позволяют укрепить позиции национальных космических агентств на международном рынке космических услуг, что означает увеличение количества коммерческих запусков. Привлечение новых компаний к сотрудничеству означает увеличение прибыли от космической отрасли. Это значит, что при грамотном реинвестировании этих средств космическая индустрия и в России, и в Казахстане будет развиваться быстрыми темпами, что позволит увеличить значимость и роль Евразийского союза на международной арене.

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

Чем сильна белорусская оппозиция перед выборами?

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Беларуси завершилось выдвижение кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся в сентябре 2016 г. Белорусский политолог Андрей Лазуткин анализирует основные тенденции первого этапа избирательной кампании: как белорусские оппозиционные силы борются с властью, друг с другом и за западное финансирование.

Стычки, пикеты и покемоны

Данный этап избирательной кампании ограничивается сбором подписей и выдвижением кандидатов в депутаты от партий и трудовых коллективов. Агитация за кандидатов в данный период запрещена. Как отметил председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, наблюдается достаточно низкий уровень интереса граждан Беларуси к претендентам от оппозиционных структур. Тем не менее, в период сбора подписей интерес к кампании подпитывался рядом инцидентов.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты парламента Беларуси. Источник: https://sputnik.by/.

Так, представители ультрарадикальной политической группировки «Молодой фронт», зарегистрированной в Чехии, были избиты на столичном рынке «Экспобел» группой индивидуальных предпринимателей. Поводом для конфликта стало использование радикалами «фашистской» и «полицейской» символики, маек, шевронов и др. При этом «Молодой фронт» последние полгода принимал активное участие в протестных акциях предпринимателей за отмену обязательной сертификации ввозимых товаров, пытаясь завоевать симпатии малого бизнеса.

Кроме того, на пикете движения «За свободу» неизвестным была украдена картина, содержавшая карикатуры на Александра Лукашенко и других политиков. Как сообщила пресса, во время сбора подписей неустановленный гражданин схватил репродукцию картины и убежал в сторону ГУМа.

Лидер ОГП Анатолий Лебедько и член движения «За свободу» Юрий Губаревич пытались пикетировать здание «Белтелерадиокампании», но были отогнаны милицией, по их словам, на «достаточно значительное расстояние». Активисты продолжили агитацию с помощью звукоусилительной аппаратуры со «значительного расстояния», однако сотрудники БТ в ответ начали закрывать окна.

На пикете Коммунистической партии Беларуси на столичном Комаровском рынке были обнаружены бонусы игры «Pokemon Go», что дало повод журналистам говорить о создании неравных условий для инициативных групп.

В связи с годовщиной принятия Декларации о суверенитете Верховным Советом БССР националистами из «Молодого фронта» был проведен незаконный пикет в районе площади Независимости в неожиданное время – 8:30 утра. Пикет собрал, по разным оценкам, от 5 до 8 человек.

Также на пикете по сбору подписей за выдвижение Алеся Логвинца в 102-м избирательном округе выступил либеральный музыкант Вольский, что было расценено ЦИК как агитация и повлекло вынесение предупреждения.

Концерт Лявона Вольского на пикете в поддержку зампредседателя движения «За свободу» Алеся Логвинца. Источник: https://sputnik.by/.

В целом можно отметить, что на этапе выдвижения и регистрации кандидатов кампания пока остается малозаметной. Она сравнительно мало освещается как в официальных СМИ, так и в оппозиционных, выступает скорее фоном для острых зарубежных событий.

Оппозиции не хватает кадров и правовой культуры

Не менее важный аспект – выдвижение представителей политических сил в избирательные комиссии.

Как указано в отчете правозащитных организаций, аффилированных с западными донорами – «Белорусского Хельсинского комитета» (БХК) и незарегистрированного центра «Весна», из 514 выдвинутых представителей четырех оппозиционных партий (Белорусская партия левых «Справедливый мир», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия и Партия БНФ) в состав участковых комиссий вошли 53, или 10,3% от числа выдвинутых.

Много это или мало? Для сравнения: от пяти крупнейших проправительственных общественных объединений (Белорусский республиканский союз молодежи, «Белая Русь», Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов и Федерация профсоюзов Беларуси) было выдвинуто 27 080 человек, а в состав комиссий вошло 25 546 (94%).

Фактически, даже в случае регистрации всех представителей, оппозиция банально не имеет кадров для контроля за участковыми комиссиями.

При этом либерализация законодательства, на которой постоянно настаивает оппозиция, не дает положительного эффекта. Так, ранее были внесены поправки в законодательство, которые упростили выдвижение кандидатов в депутаты от партий: было убрано требование, согласно которому в конкретном округе обязательно должна быть структура партии. Логично, что такая норма должна способствовать выдвижению как партийных кандидатов, так и партийных представителей в окружные комиссии. Однако, к примеру, в Минске одна из оппозиционных партий на 20 окружных комиссий выдвинула лишь трех представителей.

При этом оппозиционные СМИ традиционно сообщают, что «власть не допускает независимого наблюдения». Фактически же, такие «наблюдатели» не могут закрыть даже 20 столичных округов.

Кроме того, нежелание заниматься организационной работой и отсутствие кадров в партиях сочетается с крайне низкой правовой культурой. Часть структур не смогла правильно оформить выдвижение наблюдателей. Так, одной из политических структур было неверно подано заявление о выдвижении – письмом на адрес Мингорисполкома.

Также на совместном заседании Мингорисполкома и президиума Мингорсовета был озвучен факт выдвижения партией БНФ представителя в комиссию Юго-Западного избирательного округа №99. Отметим, что такого округа не существует: есть окружная избирательная комиссия Юго-Западная №98 и Грушевская №99. Однако оппозиционные СМИ замалчивают грубые просчеты коллег.

По итогам первого этапа можно также отметить ряд технических особенностей кампании. Так, инициативные группы по выдвижению кандидатов делают упор на поквартирный обход; уличные пикеты менее эффективны при сборе подписей. При этом оппозиционные кандидаты отдают предпочтение уличным пикетам, поскольку это способ заявить о себе в округе, пообщаться с электоратом до регистрации, анонсировать деятельность своей структуры.

Фактов использования административного ресурса со стороны власти не было зафиксировано. Кроме того, было значительно увеличено количество мест для пикетирования в регионах.

Маргинализация радикальных сил

Фактически, единственная структура, которая не участвует в кампании – это фиктивный «белорусский национальный конгресс» Николая Статкевича, который заявил о подготовке акций протеста по итогам выборов.

Акция протеста белорусской оппозиции. Источник: https://sputnik.by/.

После того как Статкевичу было отказано в регистрации инициативной группы в связи с судимостью, он публично заявил о выходе из парламентской кампании. Между тем, решение о бойкоте выборов было принято еще заранее, после того как Статкевич накануне проведения «белорусского национального конгресса» предпринял ряд неудачных попыток провести переговоры с другими оппозиционными структурами и завербовать сторонников в регионах.

Выход Статкевича из кампании СМИ подали как «отказ 8 организаций», входящих в т.н. «белорусский национальный конгресс» участвовать в выборах. Между тем, данные организации являются либо незарегистрированными т.е. незаконными, либо откровенно фиктивными. Так, суммарный «список Статкевича» от «8 организаций» предполагал участие 29 кандидатов, что сопоставимо, скажем, с ресурсом общественного объединения «За Свободу», но никак не может претендовать на «национальное представительство».

Самым последовательным союзником Статкевича остается Владимир Некляев. Однако внутри возглавляемого им движения «За государственность и независимость» происходит брожение, поскольку Совет организации отказался поддерживать Статкевича. Кроме того, у Некляева острая нехватка активистов.

Также решили лично не выдвигаться Анатолий Лебедько (председатель ОГП), сопредседатель БХД Рымашевский и председатель движения «За свободу» Милинкевич. Все трое входят в так называемую правоцентристскую коалицию, от которой заявлено 95 кандидатов. Решения лидеров мотивированы по-разному, но общий посыл – раскрутка новых партийных фигур. При этом очевидно, что в ОГП и БХД ситуация принципиально не поменяется. А вот Александр Милинкевич готовит себе смену в лице более молодых Губаревича и Логвинца, которые находятся в руководстве движения «За свободу». Кроме того, «рокировка» может быть связана с желанием банально ввести электорат в заблуждение, чтобы не позиционировать кандидата как оппозиционного, рассчитывая тем самым получить больше голосов избирателей.

Оппозиция теряет субъектность

Как и в прошлых избирательных кампаниях, у оппозиции отсутствует общая тактика. «Общий» вариант навязывался, к примеру, Статкевичем в формате т.н. «единого списка», однако не был одобрен, поскольку предполагал консолидацию вокруг Статкевича, на что другие лидеры не могли пойти как в силу личных амбиций, а так и ввиду нежелания делиться финансовыми и кадровыми ресурсами. После отказа в регистрации своей инициативной группы Статкевич поменял тактику на прямо противоположную, заявив о намерении бойкотировать кампанию.

Очевидно, что стратегию бойкота выборов в текущей ситуации предлагают откровенно слабые организации, не способные собрать подписи и не имеющие кадров.

В целом же стратегия бойкота является тупиковой – партии (например КХП-БНФ), последовательно выступавшие за бойкот, за время с момента возникновения крайне маргинализировались, исчезли из политического поля.

Дополнительный фактор для участия в кампании – это борьба за распределение западного финансирования. Сегодня оппозиционные организации, за исключением радикалов, не могут позволить себе бойкотировать выборы и таким образом свести к минимуму свою работу, поскольку иностранная поддержка в этом случае будет полностью прекращена.

Однако оппозиционные организации, даже участвующие в кампании, фактически используют ее не по назначению. Выборы должны предлагать гражданам политическую альтернативу; реально же электорату заявляется цель «непризнания кампании», а период агитации служит прикрытием для проведения легальных акций протеста под видом пикетов.

Фактически, оппозиция теряет субъектность в глазах электората, поскольку кампания изначально не используется для достижения электоральных целей, а оппозиционные кандидаты демонстрируют неспособность к системному участию в политике.

Специально для Евразия.Эксперт мы публикуем полную электоральную статистику по состоянию на 29 июля 2016 г. Впереди – регистрация кандидатов и начало периода агитации.

Политолог Андрей Лазуткин (Минск)

Инфографика: cхема действующих и проектируемых газопроводов Средней Азии и Ближнего Востока

Инфографика: cхема действующих и проектируемых газопроводов Средней Азии и Ближнего Востока

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Инфографика: cхема действующих и проектируемых газопроводов Средней Азии и Ближнего Востока

Инфографика: cхема действующих и проектируемых газопроводов Средней Азии и Ближнего Востока

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Восточное партнерство ЕС ждет ребрендинг

Восточное партнерство ЕС ждет ребрендинг

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Восточное партнерство ЕС ждет ребрендинг

Восточное партнерство ЕС ждет ребрендинг

03.08.2016

03.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После украинского кризиса стало модным сетовать, что Восточное партнерство ЕС – программа по социально-экономическому вовлечению Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины в сотрудничество с Евросоюзом – провалилось. Однако сохранение программы стало вопросом престижа для Брюсселя, поэтому этот проект закрыт не будет. Впрочем, его результаты становятся все менее предсказуемыми.

Игра по чужим правилам

Главным инструментом «Восточного партнерства» стало заключение двусторонних соглашений о «всеобъемлющей» зоне свободной торговли между ЕС и постсоветскими странами (соглашение об ассоциации с ЕС). Они включали полную перестройку экономики на западные технические стандарты, что в среднесрочной перспективе привело бы к разрыву связей с партнерами по СНГ.

Москва выступала за экономическую интеграцию с ЕС, но видела это как сопряжение Евразийского и Европейского союзов на равноправных основаниях, а не «выщелкивание» по одному союзников из интеграционных проектов на постсоветском пространстве. ЕС же предлагал единственный подход: никаких переговоров о «правилах игры», которые предписываются «сверху» из брюссельских директоратов. Когда Москва отказалась подчиниться, ее обвинили в попытках создать сферу влияния и препятствовать «суверенному выбору» соседей.

В итоге произошел раскол: Молдавия и Грузия подписали соглашения об ассоциации с ЕС, Беларусь, Азербайджан и Армения отказались, а Украина после «разворота» Януковича стала ареной гражданского конфликта.

Сохранить лицо

В Евросоюзе уже давно «устали от Украины», поддержание экономики которой на плаву требует постоянных вливаний – как по линии МВФ, так и из фондов ЕС. Однако политика соседства Евросоюза (European Neighborhood Policy), включающая Восточное и Средиземноморское партнерства, официально задекларирована как основной приоритет внешней политики ЕС. Следовательно, Брюссель не может просто «списать» Восточное партнерство в архив, несмотря на кризис.

Это совершенно естественно с тех пор, как Брюссель обзавелся собственной внешнеполитической службой, которая рассматривает приграничные территории как ключевые. В этом смысле ЕС воспроизводит схемы внешней политики любой крупной державы. Отличие от старого российского концепта «ближнего зарубежья» лишь риторическое. На Западе заявляют, что сами народы хотят быть ближе к ЕС, а Россия их якобы шантажирует и силой увлекает в «тюрьму народов».

Впрочем, декларации не освободили ЕС от логики действий крупной державы. Когда ситуация с Украиной обострилась, думать пришлось уже о спасении собственного лица и авторитета. Тогда Виктора Януковича стали предупреждать из Брюсселя уже прямо и публично, что соглашение с ЕС может подписать и следующий президент страны. Так и произошло.

Модификация Восточного партнерства

Когда страсти вокруг майдана немного улеглись, ЕС озаботился тем, как продлить жизнь Восточному партнерству. На самом деле, проект был дискредитирован не только и не столько конфликтом вокруг Украины, сколько официальным признанием ЕС, что «перспективы членства [в Евросоюзе] не существует» ни для одной из стран ВП. Это выбило главный внутриполитический козырь прозападных сил, прежде всего, в Молдавии и Украине.

Впрочем, финансирование Восточного партнерства не прервалось и гарантировано в горизонте как минимум 2017 г. По официальным данным, в 2014 г. ЕС потратил около 1,3 млрд евро на развитие сотрудничества со странами Восточного партнерства. Речь идет о целом ряде проектов, направленных преимущественно на работу с гражданским обществом, молодежью, малым бизнесом, а в целом – подготовку к переходу на европейские стандарты в экономике, политической и социальной сфере.

Однако это финансирование не могло компенсировать утрату смысла программы, которая воспринималась прозападными элитами целевых стран как трамплин к будущему членству в ЕС, пока Евросоюз не развеял эти завышенные ожидания после украинского кризиса. Ведь те страны, чье руководство не стремилось получать «пятерки» в Брюсселе ради будущего членства (например, Азербайджан, Беларусь) не видели для себя особого интереса в ВП самом по себе. Скорее, программа рассматривалась как «необходимая формальность» для реализации конкретных экономических проектов или политического признания.

По итогам Рижского саммита ВП в 2015 г. было заявлено о «дифференциации» подхода ЕС к странам-участницам программы. Признав, что главный «мотиватор» (членство в ЕС) был иллюзией, а также столкнувшись c расколом между странами ВП по вопросу отношения к России, ЕС вынужден был ослабить требования к участникам программы. В итоге каждому было предложено выработать индивидуальный план «тренировок».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признал, что ранее взаимодействие со странами ВП «происходило на односторонней основе, а сейчас пора «начать настоящий диалог». Получается, до 2015 г. ни о каком партнерстве и диалоге речи не шло?

Пробелы в стратегии

Провозгласив дифференциацию ВП, Брюссель согласился вместо общей схемы, навязываемой всем участникам, перейти к выработке конкретных форм двустороннего взаимодействия с каждым из участников программы. Конкретные очертания «индивидуальных планов», вероятно, появятся не ранее следующего саммита ВП в 2017 г. Тем не менее, взявший паузу Брюссель отнюдь не остановил шарниры и пружины Восточного партнерства.

По-прежнему продолжается работа с гражданским обществом в странах постсоветского пространства – здесь схемы доведены до автоматизма. Например, 19 июля Гражданский форум Восточного партнерства выступил с заявлением по поводу захвата полицейской части в Армении, обвинив руководство страны в «нарушении фундаментальных прав человека», призвав «пересмотреть текущую политику» и «уважать оппозицию».

А 11 июля в Киеве прошел «неофициальный» раунд министерских встреч стран ВП. Представитель МИД Беларуси заявила о приоритетах Минска, в числе которых – увеличение дифференциации подходов к сотрудничеству (читайте, отказ от настойчивых попыток Брюсселя навязать Минску собственную общественно-политическую систему), реализация конкретных проектов (естественно, коммерчески выгодных) и диалог между Европейским и Евразийским союзами.

В свою очередь, МИД Украины объявил о своем плане по созданию общего экономического пространства между шестью странами Восточного партнерства. Ссылаясь на комиссара ЕС по расширению Й.Хана, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «вместе страны Восточного партнерства — это важный рынок, в котором почти 70 миллионов потенциальных пользователей и которые должны действовать на основе европейских правил игры».

Трудно сказать, родилась ли эта идея в Киеве или в других регионах мира, где ранее генерировались идеи типа нежизнеспособного ГУАМ, в который сегодня некоторые хотят вдохнуть новую жизнь. Да это и не важно.

Украинским властям позволяют выступать с предложениями по модификации программы Восточного партнерства, выдвинутой и финансируемой ЕС. И это под аккомпанемент заявлений о «дифференциации».

Учитывая, что Украина не является ведущим торговым партнером ни одной из стран ВП, а географически они удалены друг от друга и замкнуты на другие рынки, инициатива представляется сугубо политической, о чем говорят и украинские экономисты.

Зачем предлагать заведомо нежизнеспособный проект? В поисках «подряда» в ЕС или США на альтернативную интеграцию постсоветского пространства? Вопрос риторический.

В условиях дефицита стратегического лидерства Брюсселя, возрастают риски «угона» Восточного партнерства и использования его в интересах отдельных игроков, что чревато ненужными дипломатическими осложнениями и новыми авантюрами. Программа Восточное партнерство продолжает жить, но становится непредсказуемой, не обещая участникам реальных перспектив.

Вячеслав Сутырин

Польше следует разместить атомные бомбы - Атлантический совет

Польше следует разместить атомные бомбы - Атлантический совет

02.08.2016

02.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Польше следует разместить атомные бомбы - Атлантический совет

Польше следует разместить атомные бомбы - Атлантический совет

02.08.2016

02.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Охотники за привидением

Зарубежная пресса и экспертное сообщество и после Варшавского саммита НАТО продолжают обсуждать силовое сдерживание потенциальной агрессии России, которая, по словам авторов, несомненно, готовится вторгнуться в Восточную Европу. Каким образом избежать этого Польше, ядру нового «восточного фланга» Альянса — на эту тему подготовлен очередной доклад «Атлантического совета»: «Вооружаться для сдерживания» (Arming for Deterrence). В этот раз особенно «ястребиный».

Обложка доклада «Вооружаться для сдерживания».

От создателей…

В прошлый раз мы уже кратко ознакомились с тем, что представляет собой аналитический центр «Атлантический совет» (Atlantic Council). Если совсем коротко – американский формально независимый, но близкий к правительственным кругам исследовательский центр с полувековой историей, специализирующийся на выработке и идеологическом обосновании стратегии НАТО.

«Придворный» статус приковывает к их работам особое внимание, так как их анализ – это не взгляд со стороны, а видение как минимум части американской и европейской военно-политической элиты, воплощаемое в «рекомендации».

Да и авторы зачастую — люди не посторонние.

Так, авторы обсуждаемого доклада – генерал британской армии в отставке Ричард Ширрефф и польский экономист Мацей Олеx-Щитовский (вполне возможно, как зачастую бывает, они его лишь редактировали – персона автора в таких документах тоже часть подачи материала). Оба по-своему интересны. Поляк в 2005-07 гг. возглавлял Агентство военного имущества Польши, сообщается, что реконструировал эту организацию «для соответствия высоким стандартам НАТО». Учитывая, что сейчас он советник по Польше крупнейшего в Европе производителя оружия, английской BAe Systems — работал он в верном направлении.

Кавалер рыцарского ордена, сэр Ричард Ширрефф закончил службу в должности заместителя начальника объединённых вооруженных сил НАТО в Европе, которую занимал с 2011 по 2014 гг. – практически предел карьеры для британского офицера. Должность главкома традиционно занята американцем, а вот за позицию заместителя борются британцы и немцы; пока счет 20:8 в пользу первых. Определенную популярность в мировых и в особенности российских СМИ Ширрефф снискал весной этого года, опубликовав художественный роман в жанре технотриллера с говорящим названием «2017: Война с Россией. Срочное предупреждение от высшего военного командования» (2017: War with Russia: An Urgent Warning from Senior Military Command). Сюжет и общая идея книги вполне ясны из названия – необходимо срочно объединяться, прекращать сокращать расходы на оборону и готовиться к противостоянию с Россией, которая понимает только силу. По мнению генерала, если политики ЕС продолжат безвольную политику – война станет неизбежна.

Тьма на Востоке…

После краткого знакомства с авторами вернемся к самому докладу. Структурно он делится на три части. В первых двух, вместе образующих вводный раздел, обосновывается наличие угрозы со стороны России и кратко рассказывается о стратегии и позиции НАТО в обсуждаемом регионе.

Первая часть – о «русской угрозе» – начинается с сильного заявления, что «режим Путина не скрывает своей враждебности по отношению к Западу и его главным институтам – НАТО и ЕС», а вызвана она тем, что такие ценности, как «права и свободы человека, демократия, плюрализм и верховенство права несовместимы с этим клептократическим авторитарным режимом». После этого заявления понятно, что идеологическая составляющая этой части будет напоминать маккартизм, и размышления о мотивации русских можно пропускать, но фактологическая часть все же представляет интерес.

Так, в докладе отмечается, что «цветные революции» и «арабская весна» вызывают обеспокоенность и ответные действия России. По мнению авторов, ввиду нетерпимости Кремля к правам и свободам, однако сам факт признания, что во многом именно эти события спровоцировали рост напряженности, уже прогресс. Россия, по мнению авторов, стремится снова стать великой державой и доминировать в своей сфере интересов. На пути к этому стоит трансатлантическое сотрудничество и вся структура европейской безопасности, которые Москва стремится разрушить. Поэтому Россия и является главной геополитической и военной угрозой для НАТО. Довольно забавно, что сразу вслед за этим утверждением авторы называют опасения самой Москвы по поводу расширения НАТО на Восток «парадоксальными», а военную мощь Альянса, расположенную у её границ, крайне скромной.

Отмечается, что Россия постоянно проверяет Запад на слабину, и сдержать её можно только демонстрацией силы – например, марш русских танков на Тбилиси в 2008 году был остановлен… тем фактом, что в Черное море зашел американский военный корабль. Мысль о том, что «нельзя давать слабины» является одной из центральных в докладе.

Признается, что Москва вряд ли совершит прямое военное нападение на члена НАТО, так как осознает, что слабее всего Альянса в военном отношении, однако она стремится обеспечить локальное превосходство в силах, которое может создать условия для быстрого вторжения в страны Балтии или Польшу. К сожалению, как зачастую бывает в аналитических материалах подобной тематики, ценность для России в оккупации этих стран подразумевается очевидной для читателя, так как объяснения, зачем ей это, найти в докладе не удалось.

Самолеты США, Германии, Польши и Швеции в ходе учений НАТО на Балтийском море. 9 июня 2016 г.

В качестве наиболее опасных в военном плане действий России называются:

1) Модернизация вооруженных сил. Несмотря на значительное, по мнению авторов, влияние экономического кризиса и санкций Запада, Россия продолжает реализовывать «наиболее амбициозную программу перевооружения в современной истории» (подразумевается ГПВ-2020).

2) Развертывание в Балтийском регионе так называемых «систем ограничения доступа» (Anti-Access/Area Denial - A2/AD). Под такими системами в современной зарубежной военной стратегии подразумеваются в первую очередь комплексы ПВО, береговые противокорабельные комплексы и прочие эффективные средства обороны значительной территории. Авторы выражают обеспокоенность, что Россия сможет, совокупно применив подобные средства, размещенные в том числе и в Калининградской области, отрезать Прибалтику от остального Альянса.

3) Модернизация российской ядерной триады и тактического ядерного оружия (ЯО). Авторы придерживаются популярной в последнее время на Западе концепции, что Москва может ограниченно демонстративно применить в локальном конфликте с НАТО тактическое ЯО, чтобы резко поднять ставки и вынудить Альянс отступить. Идея «эскалации ради деэскалации» выглядит слишком надуманной и рискованной, призванной, скорее, обосновать необходимость модернизации ядерных сил самого Альянса.

4) Крупные учения. Авторы выражают опасения, что одни из внезапных учений могут оказаться прикрытием для начала вторжения в Прибалтику.

5) Непредсказуемость. Признавая еще раз тот факт, что прямо сейчас Россия не имеет намерений вступать в непосредственную конфронтацию с НАТО, авторы утверждают, что это может измениться слишком быстро - по множеству причин. Единственной гарантией видится сильный и сплоченный Альянс.

… и как ее сдержать

Вторую часть вводного раздела занимает краткий разбор стратегии НАТО в отношении России вообще и в Прибалтийском регионе в частности. Большого интереса он не представляет – по большинству направлений авторы говорят о недостаточной жесткости, непонимании руководством стратегии России, малочисленности и медлительности сил быстрого реагирования, и, как обычно, о недостаточных тратах на оборону. Слабым моментом называется то, что Швеция и Финляндия не члены Альянса, по крайней мере, пока. Некоторым противоречием нынешнему тренду в руководстве Альянса представляются и высказываемые предложения вовсе не развивать дипломатический диалог с Москвой, по крайней мере, пока она не «начнет вести себя хорошо».

Тревожит предложение выдвинуть больше сил в приграничные регионы и дать больше полномочий командирам на местах, дать им возможность принимать решения без одобрения Североатлантического совета, либо по заранее прописанным инструкциям, либо «действуя по обстановке». Обусловливается это тем, что НАТО как надгосударственная организация всегда будет принимать решения или реагировать на изменение ситуации медленнее, чем Россия. Хотя последнее верно, повышение полномочий чрезвычайно опасно, так как оно может привести к тому, что стороны будут втянуты в конфликт в результате случайного инцидента и последовавшей за ним стремительной и неконтролируемой эскалации по принципу «наших бьют».

В связи с нерешительностью и медлительностью «общих» сил и институтов, по мнению авторов, как раз и возрастает роль Польши как наиболее сильного в военном отношении члена НАТО в регионе.

Именно поэтому важно повышать возможности Польши по сдерживанию. Приведем далее советы авторов, благо одиозность многих из них не требует даже комментариев.

Так, Польше предлагается в политической сфере:

1) заявить, что она немедленно придет на помощь подвергшимся агрессии странам Балтии и Румынии, не ожидая бюрократического решения НАТО о действиях в соответствии с пятой статьей о коллективной обороне;

2) заявить, что в ответ на ядерную «эскалацию ради деэскалации» она нанесет контрудар по целям на территории России;

3) стремиться к присоединению к программе «общего» ядерного оружия НАТО – хранимых в Европе американских бомб B61;

4) заявить, что если Польша будет атакована, то она применит весь спектр имеющихся средств – от крылатых ракет и тяжелых РСЗО до диверсионных групп для поражения целей на российской территории. Публично опубликовать список приоритетных целей;

5) заявить о готовности ведения «наступательных киберопераций», в числе публично объявленных потенциальных целей которых должны быть, например, московское метро, энергетическая сеть Санкт-Петербурга и «такие государственные СМИ, как RT» (не очень ясно, за что именно RT – других российских СМИ авторы, наверно, просто не знают)

6) продемонстрировать и отработать вышеупомянутые возможности на учениях;

7) занять жесткую оппозицию к любым подвижкам ЕС по формированию объединенных вооруженных сил Европы, так как они ослабят НАТО. Это довольно симптоматичный пункт, демонстрирующий страх части атлантического истеблишмента, что Brexit может привести к росту военной независимости ЕС, против чего всегда выступала Великобритания;

8) начать бороться с эмиграцией населения призывного возраста из страны.

В военной сфере:

1) реформировать командную структуру. Упростить вертикаль подчинения, поднять роль Генерального штаба, убрать дублирующие звенья. Обеспечить надежную и безопасную связь;

2) пересмотреть План технической модернизации (Technical Modernization Plan) армии в сторону увеличения. К $34 млрд на 2012-22 гг. стоит добавить около $26 млрд на 2020-е гг.;

3) добиться одобрения властями США продажи крылатых ракет воздушного базирования JASSM-ER, увеличенной по сравнению с уже закупленными JASSM дальности (900 км. против 370). Эти ракеты - основное средство сдерживания вооруженных сил Польши;

4) закупить дополнительные норвежские береговые противокорабельные комплексы NSM, способные использоваться и против наземных целей;

5) срочно принять решение по давно обсуждаемому вопросу закупки американских управляемых ракет для РСЗО GMLRS, форсировать разработку отечественной пусковой установки (очевидно, имеется в виду РСЗО WR-300 «Homar»). Благодаря точности и дальности (до 70 км.) GMLRS приближаются по возможностям к тактическим баллистическим ракетам, особенно в условиях «тесного» региона;

6) закупить дополнительное число противотанковых управляемых ракет (ПТУР), в частности, производимых по лицензии Spike-LR;

7) закупить дополнительное число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) – «Piorun» национального производства, созданной на основе российского ПЗРК «Игла»;

8) ускорить программы замены боевых вертолетов Ми-24 и закупку БПЛА, в том числе и ударных;

9) процедура военных закупок должна быть упрощена, и в наиболее срочных вопросах необходимо разрешить игнорировать формальные процедуры и тендеры. Возражения органов ЕС должны игнорироваться со ссылкой на 346 статью Договора о ЕС, дающую суверенитет в области жизненно важных военных закупок. В этом месте забавно вспомнить, что один из авторов доклада – представитель одной из крупнейших в мире оборонных корпораций;

10) силы территориальной обороны Польши (Territorial Defense Forces – что-то среднее между народным ополчением, национальной гвардией и внутренними войсками) должны быть увеличены по численности (резерв полувоенных организаций есть) и реформированы с целью повышения боеспособности. Оптимальным вариантом называется формирование легких пехотных бригад, насыщенных легким, но эффективным вооружением – ПТУР, ПЗРК, легкими БПЛА, и готовых к полупартизанским боевым действиям. Систему «схоронов» в лесах предлагается начать формировать уже сейчас;

11) мобилизацию резервистов необходимо полномасштабно отрабатывать на учениях;

12) необходимо активизировать процесс замены боевых машин пехоты, предпочтительно на лицензионные западные образцы. Упоминается также программа приобретения подводных лодок – носителей крылатых ракет

В целом рекомендации доклада, судя по всему, отражают мнение в первую очередь наиболее «ястребиной» части именно американских политических кругов. На это указывают подаваемые под соусом «русской угрозы» попытки противопоставить Польшу структурам ЕС, а местами и откровенно подтолкнуть её на конфликт с ними.

Возможно, в связи с Brexit, именно Польше уготовлена роль проводника в ЕС американской воли и саботажа неугодных решений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Польши Анджей Дуда.

В докладе, в очередной раз, к сожалению, не удалось найти внятный ответ на то, зачем России оккупировать Прибалтику и какую конкретно выгоду от этого она получит. Хотя, учитывая, что одним из первых тезисов было то, что восстания «арабской весны» вызывают у России беспокойство, потому что путинский режим с неприятием относится к правам человека и верховенству закона – дело, вероятно, в исходящем из стран Балтии запахе свободы. Местами даже комичная русофобия повеселила бы, если бы не расстраивал тот факт, что издается это не желтой прессой, а серьезным и пользующимся уважением аналитическим центром.

Самое большое беспокойство во всем материале вызывают предложения дать больше свободы командирам на местах. Такие меры потенциально опаснее любых ротационных батальонов и комплексов ПРО, так как могут привести к серьезному конфликту, а то и войне, которых не будет планировать и желать вообще никто.

Рекомендации по политическим мерам просто поражают, особенно в сравнении с довольно мирным прошлым докладом того же аналитического центра. Конечно, то, что по образцу 1920-30-х гг. формируется «санитарный кордон» на границе России, и Польша является в нем ядром, в целом понятно, но предлагать польскому правительству опубликовать приоритетный список целей на российской территории, которые будут атакованы «если что» (включая гражданские объекты, которые предполагается подвергнуть как минимум кибератакам) – это перебор по любым стандартам. Особенно в сочетании с признаниями «сейчас русские, похоже, не планируют нападать на страны-члены Альянса – но вдруг передумают!». Хотя, как знать – может, как раз чтобы передумали и начали всерьез планировать, авторы и предлагают?

В конце концов, как еще без зримой и убедительной «русской угрозы» пробить упрощение оборонных закупок.

Падение цен на нефть подталкивает Россию и Казахстан к энергосоюзу

Падение цен на нефть подталкивает Россию и Казахстан к энергосоюзу

02.08.2016

02.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Падение цен на нефть подталкивает Россию и Казахстан к энергосоюзу

Падение цен на нефть подталкивает Россию и Казахстан к энергосоюзу

02.08.2016

02.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Низкие цены на нефть стали существенным ударом по экономике всех стран-экспортеров «черного золота». Резервные фонды распечатала не только Россия. В 2015 г. Саудовская Аравия вернулась на рынок заимствований, а дефицит бюджета составил $98 млрд. (на 2016 г. заложен дефицит бюджета в $87 млрд.). Норвегия, считающаяся примером диверсифицированной экономики, в январе 2016 г. впервые в истории изъяла из созданного 20 лет назад Стабфонда 6,7 млрд. крон (около $800 млн.). Хотя по сравнению с общим размером фонда эта сумма незначительна, показателен сам факт «вскрытия кубышки». Как Россия и Казахстан могут использовать низкие цены на нефть для развития интеграции?

Последствия падения цен на нефть для России и Казахстана

Среди стран-членов Евразийского экономического союза Россия и Казахстан – крупнейшие экспортеры нефти. Для обеих стран падение цен на углеводороды имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. К первым относится текущее снижение доходов бюджета. Средняя стоимость нефти сорта Urals в 2014 г. составляла $97,6 (Brent стоил $98,95) за баррель, а в 2015 г. этот показатель снизился до $51,23, в январе-мае 2016 г. средняя цена Urals составляла около $36.

Сокращение цен практически в 3 раза привело и к уменьшению налоговых поступлений в бюджеты России и Казахстана. Формы изъятия природной ренты в наших государствах схожи. При добыче углеводородов взимается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Экспортируя сырье, нефтяные компании выплачивают вывозную пошлину (в России пошлину вскоре планируют отменить). Так как ставка НДПИ и вывозной пошлины высчитывается исходя из рыночной стоимости нефти, то и доходы бюджетов в 2015 г. существенно снизились. Например, по данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы российского бюджета в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 г. на 26,8%. Естественно, в 2016 г. снижение продолжилось.

Источник: Министерство финансов РФ.

Хотя в самой формуле определения ставок НДПИ и экспортной пошлины в России и Казахстане есть отличия, привязка к средним ценам на мировом рынке сохраняется.

В результате сокращения текущих доходов России и Казахстану приходится сокращать расходную часть бюджета, а также задействовать резервные накопления.