«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В последнее время в СМИ все чаще обсуждается нарастающий конфликт в Европейском союзе – политический скандал между Брюсселем и польскими властями. Причиной стал внутриполитический курс на сосредоточение полномочий в руках правоконсервативной «партии власти» Польши – «Право и справедливость». Варшаву обвиняют в диктаторских замашках. Евросоюз грозит санкциями, однако на деле применить их против Польши не так просто. Тем более, у польского руководства в ЕС есть правоконсервативный попутчик - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого уже пугали санкциями.

Газета Financial Times пишет, что Еврокомиссия обвиняет правительство Польши в том, что реформа национального Конституционного суда является антидемократической и представляет собой «систематическую угрозу» верховенству права в стране. Далее Financial Times пишет, что 1 июня власти ЕС сделали предупреждение (правда пока формальное) в адрес Польши, однако последняя не намерена уступать в вопросе реформирования собственного правосудия.

Рождение «новой диктатуры»?

Стоит отметить, что это далеко не первые выпады Брюсселя в сторону Польши, которые имеют место после смены руководства в этой стране в 2015 г. Тогда умеренного правоцентриста Бронислава Коморовского на посту президента сменил ультраконсерватор Анджей Дуда.

Об этом событии полгода назад министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн выразился в необычном для такой ситуации тоне: «развитие событий в Варшаве, к сожалению, напоминает курс, выбранный диктаторским режимом».

Слова европейского политика касались уже упомянутой реформы Конституционного суда Польши, а так же укрепления позиций правящей партии «Право и справедливость». Председатель Европарламента Мартин Шульц пошел еще дальше и обвинил польские власти в «путинизации» страны.

Если верить просочившейся в СМИ информации, то европейские власти настроены категорично в отношении Польши, по крайней мере, на словах. По данным той же Financial Times, если за предупреждением из Брюсселя не последуют изменения политики Варшавы, Еврокомиссия может ввести против Варшавы санкции в виде штрафа либо лишения права голоса при принятии решений в ЕС (на основе седьмой статьи Маастрихтского договора о Европейском союзе).

В подтверждение этой информации можно привести тот факт, что немногим ранее из «сердца» ЕС – Бенилюкса – уже доносились похожие заявления. Например, из уст упомянутого Жана Ассельборна, который тогда ругал не только отбившуюся от рук Польшу, но и Венгрию, уличенную европейскими властями в «построении авторитаризма».

В интервью телеканалу ZDF 15 декабря 2015 г. Ж. Ассельборн заявил: «Польша, которая является большой и развитой страной, вместо того, чтобы подавать пример другим государствам Восточной Европы, берет пример с Венгрии. Это может плохо кончиться для всего Евросоюза. Мы должны оказать противодействие… Мы должны вмешиваться в дела европейских стран, если речь идет об основных правах, о свободе СМИ». Добавим, что уже тогда звучали призывы лишить Польшу права голоса в ЕС. Можно подумать, что европейские власти нерешительны и попросту бездействуют, подменяя дела заявлениями о «сворачивании демократии» в Польше и некоторых других странах ЕС. Но взятую Брюсселем паузу можно понять.

Речь идет о первом случае в истории объединения, когда Евросоюз обвиняет государство, входящее в его состав, в подрыве демократии.

И конфликт этот может не только испортить отношения между Варшавой и Брюсселем, но и поставить под сомнение право ЕС требовать законодательных изменений в суверенных государствах-членах. К тому же не все так однозначно и в самой Польше. Защищая свои права, Конституционный суд этой страны в марте 2016 г. признал неконституционными принятые парламентом, контролируемым партией «Право и справедливость», законы о реформировании правосудия. Польское правительство до сих пор отказывается публиковать это решение в официальном печатном органе, так как в этом случае оно официально вступит в силу. Пока конституционный кризис в Польше завис в воздухе.

Варшаве есть что ответить

Не стоит также забывать, что объединенная Европа сейчас переживает, пожалуй, самые сложные за всю ее историю испытания, связанные и с миграционным кризисом, и с ухудшением отношений с Россией, и с «шатаниями» в самом ЕС. Последние имеют различные проявления – от предстоящего референдума о выходе Великобритании из ЕС – до резолюции Сената Франции о снятии санкций с РФ.

Евросоюз действительно трещит по швам и это хорошо понимают в Варшаве. Излишний накал страстей в данный момент Брюсселю не нужен.

В ответ на последний протест политической элиты ЕС против якобы антидемократических действий польских властей премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что, по сути, мнение властей ЕС для Польши не указ и не будет иметь какого-либо влияния на приятие решения по реформированию правосудия.

Со схожими заявлениями выступил и глава МИД Польши Витольд Ващиковский: «Этот документ [о возможных санкциях против Польши] — просто мнение, ни к чему нас не обязывающее… Это не процедура наказания Польши, а внутренняя процедура Европейской комиссии».

Таким образом, Варшава дала понять центральной власти Европейского союза, что намерена решать внутреннеполитические вопросы в своей стране самостоятельно без привлечения брюссельских чиновников. В экспертной среде присутствует мнение, что в перспективе Польша может и вовсе потерять членство в ЕС. Однако за всю историю Евросоюза такого не происходило ни разу. Более того, ни разу до сих пор не были использованы санкции в рамках седьмой статьи, о которых сегодня заговорили в Еврокомиссии.

«Клуб диктаторов» в европейской семье?

На данный момент у Польши действительно нет оснований опасаться за свое членство в единой Европе. Введение санкций пока тоже маловероятно. И дело не только в уже упомянутой осторожности центральных властей ЕС, нескором заседании Совета Европы и длительной процедуре проверки Польши «на демократичность».

Главное препятствие на пути введения санкций против Польши – это еще одна головная боль Брюсселя – Венгрия.

Дело в том, что немилость властей ЕС коснулась Будапешта еще в 2013 г., когда против Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном были начаты те же процедуры, что и сейчас против Польши. Тогда в Брюсселе сочли, что в руках Орбана концентрируется слишком много власти. Однако вердикта Еврокомиссии относительно Венгрии до сих пор нет, а местные консерваторы продолжают законотворчество, вызывающее возмущение у широких масс либеральной европейской общественности.

Поэтому, когда Еврокомиссия начала угрожать теми же санкциями Польше, Виктор Орбан пообещал сорвать этот процесс. Венгерская делегация при соответствующем голосовании в Совете Европы использует свое право вето, предупредил премьер-министр. Одобрить санкции этот европейский институт может только единогласным решением всех стран-членов ЕС.

Из-за юридических коллизий Брюссель сам загнал себя в тупик и не может должным образом обуздать непокорных членов Европейского союза. Хотя, при определенных обстоятельствах, все же возможно ввести санкции против Польши и Венгрии, если попытаться протащить этот законопроект одновременно.

Стремление Запада, в данном случае старой Европы, поучать другие государства демократии по своим ультралиберальным лекалам встречают, как мы видим, решительный протест не только в странах, находящихся вне ЕС, но и среди самих членов единой европейской семьи.

«Санкционная» дубинка усугубляет раскол

Похоже, что за последние 70 лет развития современной демократии в послевоенной Европе понятия плюрализма, свободы слова, толерантности в ряде стран Запада вышли за рамки разумного и переросли во вседозволенность, отказ от традиций. Странам же Центральной и Восточной Европы чужды и во многом непонятны эти стандарты демократии и свободы. Поэтому, вполне ожидаемо, что все чаще такие страны как Венгрия, Польша, Греция, Чехия, Словакия и ряд других отказываются плясать под дудку брюссельских либералов.

Наиболее остро этот раскол проявляется в вопросе с распределением беженцев из Азии и Африки, которые в основной своей массе оказываются обычными мигрантами, желающими попасть в «европейский рай». Недовольство у ряда стран-членов ЕС вызывает и затянувшийся европейско-российский конфликт, из-за которого эти государства терпят многомиллионные убытки. В конце концов, мало кому понравится, если государственные мужи одной страны навязывают свое мнение и волю другой, пусть и в рамках одного геополитического союза.

Похоже, Брюсселю, если он хочет сберечь «единую Европу», необходимо отказаться от политики «санкционной» дубинки и дать странам-членам ЕС больше самостоятельности во внутренних политических делах. Кроме этого, государствам-основателям ЕС надо всерьез задуматься и о будущем собственных стран, которые не так давно пребывали (да и пребывают) в страхе терактов и нарастающих межэтнических противоречий.

Валентин Гайдай – к.ист.н., политический аналитик (Киев, Украина)

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Мир входит в длительный процесс глобальной турбулентности, который затронет все аспекты той модели глобального развития, к которой мы привыкли. Конечно, пока вряд ли можно говорить о полноценной «предвоенной» ситуации, но «игра мускулами», включая и операции на периферии глобального политического пространства, уже почти вышли за рамки «политики мирного времени». Естественно, что многие страны мира ищут формы уклонения от участия в грядущих «битвах» за глобальное лидерство на стороне той или иной коалиции.

Пространство «Новой Евразии» стало в последние годы интересной площадкой, где на практике обкатываются принципы «нового нейтрализма». Конечно, некоторые государства постсоветского пространства объединены в Организацию договора о коллективной безопасности, на основании чего говорят об отсутствии нейтралитета у его членов.

Однако ОДКБ по сути своей, - не военный блок. ОДКБ никогда не имел внешнего врага и никогда не имел никаких целей за пределами территорий стран-членов, хотя в ряде ситуаций (например, в ходе очередной волны нестабильности в Афганистане в конце 1990-х гг.) появление таких военно-силовых приоритетов было бы логичным. Так, что ОДКБ является организацией даже не столько коллективной региональной безопасности, но коллективной региональной стабильности.

Можно говорить о том, что ОДКБ является инструментом коллективного нейтралитета.

Это, конечно, не исключает, но существенно сокращает возможности втягивания государств-участников в серьезные военные конфликты и различные аспекты глобального противоборства. А значит, - и средством обеспечения невтягивания стран региона в грядущую конкуренцию за глобальное лидерство.

И когда некоторым партнерам по ОДКБ подбрасывают концепции «чистого нейтралитета», предполагающие де-факто выход из ОДКБ, то, конечно, необходимо понимать, что за этим стоит простое и понятное желание включить эти страны в «зону конкуренции». То есть, сделать их объектом политики в борьбе за глобальное лидерство.

Так называемый «полный нейтралитет» неизбежно приведет к попаданию того или иного государства в зону «вакуума гарантий», при котором возникнет реальная угроза втягивания страны в процесс «геополитической конкуренции», который приобретет все менее теоретический характер.

Так что «чистый нейтралитет» с неизбежностью приводит страну к членству в одной из глобальных коалиций с понятными последствиями. Ведь рано или поздно встанет вопрос, что лучше сидеть за столом, нежели быть дичью на столе, как цинично выразился один из руководителей Черногории при вступлении страны в НАТО, отдавая Североатлантическому Альянсу существенную долю суверенитета страны. Забыв сказать, однако, что это сделало страну «легитимной целью» для противостоящих коалиций. За право «сидеть за столом» уже сейчас приходится платить, причем порой и «дань кровью».

Конечно, принципы «нового нейтралитета» не могут ограничиваться только военной и военно-политической сферой. «Новый», «практический нейтралитет», который вызревает на постсоветском пространстве, вероятно, должен включить в себя следующие элементы:

- Отказ от интервенционизма как принципа внешнеполитической конкуренции, но одновременно и устойчивость к интервенционизму других. Только сильное в военном плане государство или коалиция государств может себя защитить. И тут важна партнерская самодостаточность в вопросах обеспечения безопасности. Важно, однако, и то, что принципы нейтралитета в ОДКБ – и это результат накопления опыта, в том числе и негативного – построены на той посылке, что в рамках Организации политическое доминирование невозможно в принципе. И это необычно на фоне происходящего в других военно-политических и политических организациях.

- Разумный суверенитет. Государства ЕАЭС и ОДКБ отказываются от вмешательства во внутренние дела друг друга. Однако соблюдают определенный гуманитарный стандарт поведения власти и развития гражданского общества. Межгосударственные соглашения в рамках СНГ и ЕАЭС установили весьма широкие и потенциально эффективные рамки развития и социальной структуры соответствующих государства, и гражданского общества, причем без всякого вмешательства извне. Можно спорить о том, насколько эти рамки соблюдаются чиновничеством и политиками, но механизм на практике существует, что само по себе является уникальным явлением. И это может быть политической основой «нового нейтрализма».

- Деполитизация экономики. Именно Россия, несмотря на всю ее историю, сейчас является одной из немногих сил в мире, которые могут и должны поднять упавшее в грязь санкций, протекционизма и манипуляций знамя свободной рыночной экономики. Это может стать основой экономической политики на всем постсоветском пространстве. Но более того:

именно странам «практического нейтралитета» пора обозначить те рамки, в которых экономика может оставаться рыночной в глобальном плане, не становясь людоедской. Это и будет то слово в развитии социально-экономической глобализации, которое могут сказать страны постсоветского пространства.

- Культурное многообразие как элемент развития. Речь идет не о превращающейся в аналог тоталитарной идеологии толерантности в смысле отказа от собственной самобытности во имя диффузии культур. Это порождает этнические и социальные химеры и политическое противостояние (примером чему – современная Европа, но не только – достаточно посетить любой мегаполис мира, чтобы увидеть последствия «практической толерантности»). Альтернатива - культурное многообразие на основе понимания и уважения различий, но без тоталитарных уклонов. Тут также не нужно придумывать ничего нового и необычного. И здесь страны «Новой Евразии» являются явными глобальными лидерами.

Главная проблема нейтралитета на постсоветском пространстве, как это ни странно, состоит в слабости экономической базы, недостаточности существующих внутренних источников экономического роста. И тут вопрос состоит в развитии экономических аспектов интеграции не только в узком контексте (ЕАЭС), но и в более широком – Таможенный союз и Зона свободной торговли.

Но важно понимать, что условия для спокойного экономического и социального развития без санкций, вмешательства с целью изменения культурных и социальных моделей и выкручивания рук могут возникнуть только в условиях «практического нейтралитета». То есть, в условиях сохранения и развития механизмов ОДКБ.

Важно и то, что ОДКБ и связанные с ним политические и военные институты, могут быть не просто элементом политики регионального нейтралитета, но и моделью для масштабирования в других регионах. В конечном счете, система обязательств ОДКБ достаточно гибкая для того, чтобы быть тиражируема. Хороший, успешный пример не менее заразителен, чем дурной.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

С 16 по 18 июня 2016 г. в Северной столице России прошел юбилейный 20-й Петербургский международный экономический форум. Одной из главных тем форума стали перспективы и противоречия "интеграции интеграций" на пространстве "Большой Евразии". О трех главных итогах ПМЭФ для интеграционной повестки аналитическому порталу "Евразия.Эксперт" рассказал участник форума, руководитель Евразийского клуба МГИМО МИД России Юрий Кофнер.

1. ЕАЭС не СССР

Свое выступление на торжественном открытии XX юбилейного Петербургского форума Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян начал с опровержения распространенных на Западе слухов о том, что создание Евразийского экономического союза – это попытка восстановления Советского союза: "Мне кажется, что такие оценки звучат из-за того, что у оппонентов не было достаточно информации о том, на какой базе создается новый Союз". Он объяснил, что в основе союзного договора лежат принципы равнопредставленности государств-членов.

"Мы все представлены в Коллегии Комиссии двумя министрами от каждой из стран союза, и решения принимаются консенсусом" – резюмировал Председатель Коллегии ЕЭК и подчеркнул, что меньшие по размерам республики как Армения и Кыргызстан также напрямую принимают важные нормативные документы, регулирующие экономическую деятельность на всем пространстве Евразийского экономического союза.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ президенты Российской Федерации В.В. Путин и Республики Казахстан Н.А. Назарбаев точно также призывали к развенчанию мифотворчества тех, кто хотел бы видеть в Евразийском экономическом союзе автаркический блок или восстановление Российской империи. "В современном мире удержаться в замкнутом пространстве, даже достаточно большом географически, невозможно" – отметил Владимир Путин, и в очередной раз подчеркнул, что инициатором евразийского проекта является не он, а Нурсулатан Назарбаев, предложивший идею Евразийского союзе еще в 1994 г.

Президент Казахстана в свою очередь назвал ЕАЭС общим проектом государств-членов и счел неуместным определить одного конкретного инициатора: "Владимир Владимирович в своём выступлении уже с себя ответственность снял, сказав, что Назарбаев – инициатор, чтобы не говорили, что Россия собирает какой‑то союз. Так что, можно говорить о том, что Казахстан, наверное, собирает такой союз? Это смешно".

2. От постсоветской интеграции к интеграции Большой Евразии

Главным событием Санкт-Петербургского форума стало то, что Путин и Назарбаев официально объявили о далеко идущих планах по развитию Евразийского экономического союза как одного из центров формирования более широкого интеграционного контура. И они уже дали ему название – "Большая Евразия".

"В рамках такого контура мы в том числе сможем решать крупные технологические задачи, мотивировать и вовлекать в процесс технологического развития новых участников" – объяснил эти планы российский президент и предложил подумать о создании большого евразийского партнёрства с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у ЕАЭС уже сложились тесные отношения, прежде всего c Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном, странами СНГ. В целом, желание создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом в 2016 г. выразили уже более 40 государств и международных организаций.

Как раз по инициативе президента председательствующего в текущем году в объединении Казахстана приоритетом на 2016 год объявлено углубление торгово-экономических отношений Союза с третьими странами и экономическими объединениями. Большое евразийское партнерство могло бы опереться на целую сеть двусторонних и многосторонних торговых соглашений с разной глубиной, скоростью и уровнем взаимодействия, открытостью рынка. В рамках форума среди европейских и российских бизнесменов был проведен опрос, посвященный возможному созданию подобного мегарегионального объединения в Евразии. Подавляющее большинство – почти 85% опрошенных выразили уверенность в наличии потенциала создания подобного объединения на континенте.

Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на секции "ЕАЭС и торговые партнеры", ЕЭК подписала с руководством Сингапура Меморандум о сотрудничестве и теперь у Комиссии есть зеленый свет для ведения переговоров о создании зоны свободной торговли с этим мегаполисом.

На полях форума также состоялась рабочая встреча между Саркисяном и Министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет Тареком Кабилемом. Сейчас уже работает совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Член Коллегии (Министр) ЕЭК по основным направлениям интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая, выступая на секции "Россия – Латинская Америка", рассказала о переговорах с латиноамериканскими странами, такими как – Перу, Чили, Мексика. В конце своего выступления она заявила о желательности начать переговоры о ЗСТ с Кубой.

3. На Восток без Запада?

Тигран Саркиян напомнил, что 31 мая в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета президенты стран Союза предоставили Евразийской экономической комиссии мандат на проведение переговоров по развитию торгово-экономических отношений с Китаем. "Эти директивы утверждены, и мы запускаем этот переговорный процесс. Нам важен в этом контексте диалог с бизнес-сообществом наших стран, чтобы во время этих переговоров мы могли учесть их интересы", – заявил Председатель Коллегии Комиссии.

Вместе с тем, на западном направлении Евросоюз по-прежнему отказывается от признания ЕАЭС. Президенту Казахстана принадлежит недавняя инициатива проведения консультаций между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Именно этот вопрос он понял на полях ПМЭФ в ходе встречи с председателем Еврокомиссии.

Позиция руководства ЕС упорно не замечать Евразийский экономический союз на форуме показала всю свою абсурдность. Даже сидя на панельной сессии рядом с председателем Коллегии ЕЭК, Юнкер в ходе своей 15-й минутной речи много говорил о необходимости возобновления диалога между Евросоюзом и Россией, но ни разу не упомянул о евразийском интеграционном объединении. Выступая следующим после него, Тигран Саркисян отреагировал: "Пока еще есть люди, игнорирующие ЕАЭС. Это, наверное, именно те, кто не хотел, чтобы Юнкер приехал на эту конференцию".

Главы России и Казахстана выразили свои опасения по поводу формирующихся в мире новых торгово-экономических блоков и разделительных линий. Например, создаваемые США Трансатлантическое и Транстихоокеанское торговые партнерства. "Хорошо понимаю наших европейских партнёров, которые говорят о непростых решениях для Европы в ходе переговоров по созданию Трансатлантического партнёрства. […] В такой ситуации трудно удержать баланс и сохранить пространство для выгодного для Европы манёвра" – высказался по этому поводу Владимир Путин.

"Интеграция интеграций избавит мир от повторения таких аналогов, когда отдельные страны оказались перед искусственным выбором: с кем и как им ассоциироваться и сотрудничать?" – резюмировал Президент Казахстана. Для этого необходимо выработать взаимоприемлемые принципы, на основе которых будет строиться взаимодействие интеграционных объединений. Среди этих принципов центральным он видит приоритет экономического прагматизма над любыми проявлениями политической конъюнктуры.

Юрий Кофнер, руководитель Евразийского клуба МГИМО МИД России Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Прошла весна – время, которое традиционно наполнено большим количеством праздников – как светских, так и религиозных. Тем более, что в этом году православные, которые придерживаются юлианского календаря, встретили Пасху 1 мая, а Радуницу – 10 мая. При этом христиане, использующие григорианский календарь, отпраздновали Воскресение Христово ещё 27 марта. Как не вспомнить о «календарном вопросе», который уже не первое столетие является предметом бурных дискуссий среди христиан. Отметим хотя бы высказанное Папой Франциском в 2015 г. предложение о празднования Пасхи католиками и православными в один фиксированный день.

Всё это интересные (и не менее важные) темы, требующие, безусловно, дальнейшего обсуждения. Однако здесь мы предлагаем коснуться несколько другого вопроса и сделать краткий обзор того, какие христианские праздники отмечаются на государственном уровне в странах Евразийского экономического союза и в какой форме это происходит.

Напомним, что

среди стран ЕАЭС есть как страны, где христиане являются самой крупной конфессиональной группой (Армения, Беларусь, Россия), так и страны, где христиане являются второй по величине конфессией при мусульманском большинстве (Казахстан и Кыргызстан).

Отметим также, что далеко не всегда статус всех религиозных праздников (христианских и не только) абсолютно конкретно прописан в национальных законодательствах. Нередко нет однозначной статистики в отношении количества представителей разных конфессиональных групп в различных странах, поэтому представляем информацию в том виде, в котором её, собственно, и удалось раздобыть.

Республика Армения

Армения – страна с очень древними христианскими традициями. Более 92% её населения принадлежит к Армянской Апостольской Церкви, история которой восходит ещё к І в. нашей эры. В начале IV в. христианство было провозглашено в Армянском царстве государственной религией, что делает эту страну одной из самых древних христианских стран в мире. Кроме того, в Армении проживает относительно небольшое количество приверженцев Русской Православной Церкви, католиков, протестантов разных направлений, езидов, мусульман и представителей других конфессий.

Многие официальные праздники и памятные дни в Армении так или иначе связаны с Армянской Апостольской Церковью, современность и духовное наследие которой оказывают огромное влияние на историю и культуру этой страны. Необходимо отметить, что особый статус Армянской Апостольской Церкви напрямую закреплён в статье 8.1 первой главы Конституции Республики Армения:

«Республика Армения признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения национальной самобытности».

При этом та же статья Конституции закрепляет отделение церкви от государства и гарантирует свободу деятельности различных религиозных организаций.

Религиозные праздники в Армении отмечаются с серьёзным вниманием к ним государства, многие из них имеют официальный государственный статус. Первым крупным праздником в году является Богоявление, которое Армянской Апостольской Церковью по традиции празднуется 6 января и объединяет в один день Рождество Христово и Крещение Господне. 6 января является, естественно, нерабочим днём, точно также, как и так называемые Предрождественские праздники (3, 4 и 5 января), а также День поминовения усопших – 7 января. Заметим, что по случаю праздника Нового года выходные дни также 31 декабря, 1 и 2 января.

Кроме названных праздников, которые являются государственными выходными днями, в Армении на официальном уровне отмечают Пасху (Затик; всегда в воскресенье), Терендез – 14 февраля (Сретение Господне; праздник традиционно сопровождался массовыми народными гуляниями и напоминает славянскую Масленицу), Вардавар (Преображение Господне; 14 недель после Пасхи, всегда в воскресенье), День святого Саркиса (День благословения молодых; отмечается в конце января — начале февраля) и другие праздники и памятные дни. Определённый религиозный контекст имеют и многие светские государственный праздники.

Республика Беларусь

В Беларуси православие и католицизм веками играли важную историческую роль, определяя во многом и облик белорусской культуры. Сосуществование православных, католиков и других конфессий не только определило консолидацию белорусского народа, но и до сих пор является основой межконфессионального спокойствия в стране. На данный момент православные (в основном прихожане Белорусской Православной Церкви) и католики (в основном римо-католики) продолжают оставаться крупнейшими конфессиональными группами в Беларуси. В качестве православных себя определяют примерно 77% от населения страны, в качестве католиков – примерно 10% (при этом существуют несколько отличные варианты статистики). В Беларуси также проживают протестанты (в основном «новых» направлений – пятидесятники, баптисты и т.д.; «старые» направления протестантизма – кальвинисты, лютеране и др. – пережив расцвет во время Реформации XVI в., теперь имеют в стране немного последователей), иудеи, мусульмане, в ещё меньшей степени – представители других конфессий.

Во внимании государства к важнейшим церковным праздникам, а также к другим значительным событиям церковной жизни в Беларуси существует фактический паритет в отношении православных и католиков.

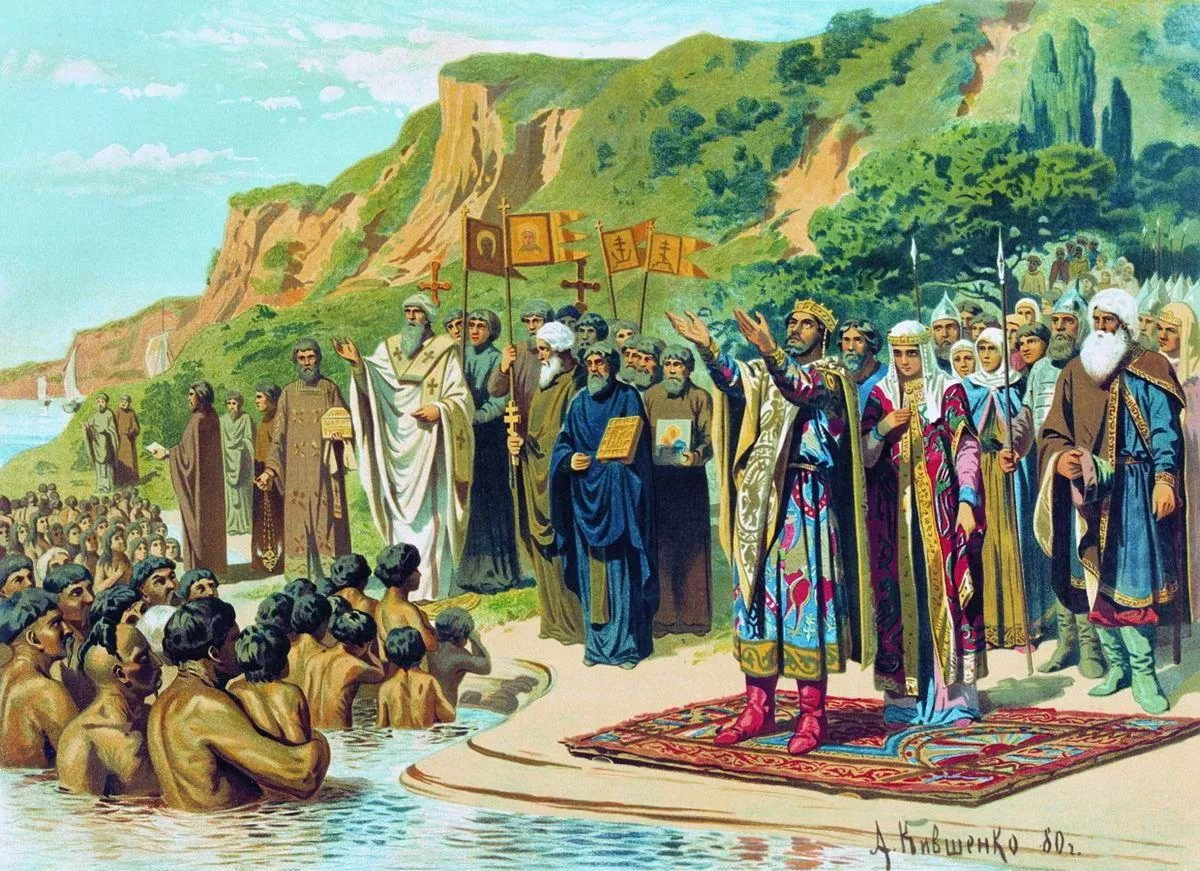

Крупнейшие религиозные праздники – Пасха, Рождество и некоторые другие значимые даты как в юлианском, так и в григорианском календарях – активно освещаются в государственных СМИ (трансляция богослужений и обращений церковных иерархов, а также др. программ религиозного содержания на центральных телеканалах, сюжеты в выпусках новостей, выделение значительного места в газетах и т.д). При этом определённое внимание уделяется также протестантским церквям и другим конфессиям. Высшее руководство государства находится в постоянном взаимодействии с руководителями церквей и др. религиозных организаций. Пример этому – и внимание государства к некоторым важным годовщинам в истории христианства. Так, в 2013 г. в Беларуси (также, как и в Украине и России) фактически на государственном уровне было отпраздновано 1025-летие крещения Руси, а Минск посетили главы и делегации многих православных церквей. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко неоднократно встречался с Патриархами Московскими, главами других православных церквей, в 2009 и – совсем недавно – 2016 гг. состоялись встречи с Римскими Папами.

В Беларуси в качестве выходных в связи с религиозными праздниками установлены три дня. Это Рождество Христово – 7 января (оно же 25 декабря по юлианскому календарю, в этот день праздник встречают православные) и 25 декабря (в этот день празднуют католики и протестанты), а также Радоница (Радауница) – православный день воспоминания умерших, который отмечается во второй вторник после Пасхи. Также широко отмечается крупнейший христианский праздник Пасха (Вяликдзень; всегда в воскресенье), традиционные народные гуляния и обряды происходят на Каляды (период от Рождества до Крещения), День Св. Иоанна Крестителя (Купалле – 7 июля) и др. дни у православных и католиков.

Республика Казахстан

Казахстан – страна, где свыше 70% населения являются мусульманами (в основном сунниты). На втором месте по количеству христиане, к которым принадлежит также значительная часть населения – свыше 26%. Из них абсолютное большинство – прихожане Русской Православной Церкви (Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан). Также есть некоторое число католиков и протестантов разных течений (соответственно примерно 1% и более 2% из названных свыше 26% христиан).

Естественно, что в Казахстане широко отмечаются мусульманские, а также местные традиционные праздники (например, выходными являются Первый день Курбан-айта, Наурыз мейрамы). Вместе с тем, немалое внимание уделяется и вопросам конфессиональной жизни местных христиан. Рождество по календарю православной конфессии – 7 января (оно же 25 декабря по юлианскому календарю) признано праздничным днём и является выходным. Политические руководители Казахстана регулярно встречаются с православными иерархами и лидерами других конфессий. Так, в 2009 г. состоялась встреча Президента Казахстана Н.А. Назарбаева с Римским Папой Бенедиктом XVI. Обычной практикой являются и поздравления руководителями государства местных христиан по поводу их праздников. Так, в поздравлении по поводу Пасхи 2016 г. Н.А. Назарбаев отметил:

«В нашей стране сформирована уникальная модель межэтнического согласия и межконфессионального диалога, которые способствуют укреплению единства народа. Опираясь на вечные нравственные ценности, взаимно уважая и поддерживая друг друга, мы укрепили мир и согласие в нашем общем доме».

Кыргызская Республика

В Кыргызстане количество мусульман-суннитов составляет примерно 80-83% от общего количества населения. Количество христиан – приблизительно 15-17%. Как и в Казахстане, имеется некоторое количество буддистов и иудеев. Таким образом, в Кыргызстане христиане составляют наименьшее количество в соотношении к общему количеству населения среди всех стран ЕАЭС. Но и здесь христиане представляют собой значительное меньшинство. Отметим, что христианство в Кыргызстане имеет глубокие исторические корни, в Средневековье здесь, как и во многих других регионах Азии, определённое распространение получило несторианство. Сейчас же среди христиан преобладают православные. В основном это прихожане Русской Православной Церкви (Бишкекская и Кыргызстанская епархия). Есть также достаточно небольшое количество католиков и лютеран (действует Евангелическо-Лютеранская Церковь в Кыргызской Республике). Если православные – в основном представители местной русской общины, то среди католиков и лютеран больше всего кыргызстанских немцев. В последнее время в Кыргызстане постепенно увеличивается количество и других протестантских церквей – баптистов, пятидесятников, адвентистов и т.д.

Наряду с мусульманскими праздниками (Орозо-айт, Курман-айт и др.) в Кыргызстане государственным праздником и нерабочим днём является и Рождество по календарю православной конфессии – 7 января. В своём поздравлении по поводу Пасхи 2016 г. Президент Кыргызстана А.Ш. Атамбаев подчеркнул, что

«граждане Кыргызстана независимо от этнической принадлежности и вероисповедания видят свое будущее в укреплении единства народа и кыргызской государственности. Дальнейшее развитие Кыргызстана будет во многом зависеть также от развития культуры и духовности в стране».

Российская Федерация

Православие, веками являясь важной цивилизационной основой для российской культуры и государственности, и сейчас выступает неотъемлемой частью общественной жизни России.

Русская Православная Церковь – крупнейшая по числу прихожан православная церковь мира, а её тесное взаимодействие с российским государством, гражданским обществом, международными организациями и представителями других конфессий является абсолютно естественным.

Вместе с тем не стоит забывать, что Россия – многоконфессиональная страна со значительной долей приверженцев других религий. Прихожан Русской Православной Церкви – Московского Патриархата насчитывается более 60% от общего количества населения России (впрочем, разные варианты статистики сильно отличаются, различные опросы за последние 4 года дают результат от 41% до 74%). А это как минимум около 60 млн человек (возможно, что и намного больше), что делает Россию страной с самым большим количеством православных в мире.

На втором месте среди конфессий России по численности – мусульмане (больше суннитов, но есть шииты и др,), их 6-7%. Буддистов – меньше процента (однако в некоторых регионах процент мусульман и буддистов значительно выше). Также в России проживает до 1,5% старообрядцев, менее процента католиков, примерно столько же протестантов (разных направлений) и иудеев, есть представители других конфессий. Российское государство уделяет серьёзное внимание отношениям с различными конфессиями, важные события их жизни находят широкое освещение в средствах массовой информации, в стране действует несколько православных телеканалов, и ряд других СМИ религиозной направленности.

Праздничным нерабочим днём в России является Рождество по календарю православной конфессии – 7 января (напомним ещё раз – оно же 25 декабря по юлианскому календарю). При этом Рождество по сути попадает на время так называемых Новогодних каникул – нерабочих дней, которые охватывают 1- 6 и 8 января. Правда, в субъектах Федерации, где большинство населения не являются православными, разрешено делать 7 января рабочим днём. Татьянин день (25 января) – День российского студенчества – выходной день в высших и средних специальных учебных заведениях. Также религиозную основу имеют такие праздничные дни, как День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия, празднуется в мае), День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) – 8 июля, День крещения Руси (День памяти Святого равноапостольного князя Владимира) – 28 июля и многие другие.

Подведём краткие итоги. Все страны ЕАЭС являются светскими государствами, где значительную долю населения составляют христиане (где-то – большинство населения, где-то – значительное меньшинство). В основном это православные – прихожане Русской Православной Церкви и её автономных в той или иной степени частей. В Армении же лидерство принадлежит Армянской Апостольской Церкви.

Во всех пяти странах – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России – в официальный календарь праздничных (в том числе нерабочих) дней включены христианские праздники. Во всех этих странах выходным днём является Рождество (по календарю православной конфессии). В ряде государств общегосударственными выходными днями являются и другие христианские праздники.

Интересным моментом является то, что Пасха, которая является крупнейшим праздником христиан, в большинстве из названных стран не включена в список государственных праздников. Но объясняется это просто – Пасха всегда выпадает на воскресенье, которое в любом случае является выходным днём. Отметим также уникальный опыт Беларуси – это единственная из названных стран, где в календарь государственных праздничных и нерабочих дней включены также праздники по календарю католической и протестантских конфессий.

Родион Попель, магистр исторических наук, аспирант Республиканского института высшей школы (Минск, Беларусь)

Готовы ли Евросоюз и Россия примириться?

Готовы ли Евросоюз и Россия примириться?

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Готовы ли Евросоюз и Россия примириться?

Готовы ли Евросоюз и Россия примириться?

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В России стартовал Санкт-Петербургский международный экономический форум. Какие «сигналы» увезли с собой высокие гости – Юнкер и Саркози? О том, как Россия и Европа выясняли отношения на ПМЭФ «Евразия.Эксперт» рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич.

- Николай Маратович, чем запомнился первый день юбилейного ПМЭФ-2016?

- Поскольку экономика и политика сегодня особенно неразделимы, значительная часть дискуссий практически на всех секциях была связана с проблематикой сотрудничества в рамках ЕАЭС, сотрудничества России и Евросоюза и общей оценкой роли России в глобальной экономической и политической системе. Первый день форума был очень содержательным, так как уже прозвучала, в общем-то, ожидаемая и предсказуемая для присутствующих, но, тем не менее, четко сформулированная позиция МИД РФ.

Позиция России однозначно говорит о том, что прежних отношений РФ-ЕС, РФ-США, а, значит, фактически отношений России и любого другого региона мира не будет.

Отношения с нашими восточными партнерами будут другими и лучшими. Отношения с нашими западными партнерами будут другими, но сказать, что они будут лучшими, наверное, будет очень смело. Можно и иначе выразиться: они будут другими, но не ясно какими.

Я принимал участие в заседании Валдайского клуба в рамках ПМЭФ, на котором выступал и отвечал на вопросы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе заседания четко прозвучала мысль, что никто не хочет конфронтации. Россия видит острожную заинтересованность наших партнеров в поиске нового пути взаимодействия.

У меня сложилось ощущение, что настал ключевой момент, когда обе стороны понимают, что прежней системы быть не может, поэтому они говорят друг другу – business as usual невозможен, сотрудничество как раньше невозможно.

Получается довольно интересная картина: Лавров говорит это ведущим политикам Брюсселя, а они то же самое говорят нам! Сейчас наступает некая точка, когда пора аккуратно искать путь для выхода из сложившейся ситуации. Дружим? – хорошо. Не дружим? – плохо, конечно, но по крайней мере, это определенность.

А ситуации, при которой фактически Россию обманывали и дезориентировали обещаниями сотрудничества, которое постоянно откладывалось на неопределенную перспективу, когда от нас постоянно требовали имплементации европейских ценностей (причем в заокеанском исполнении) и не предлагали ничего взамен, больше не будет. Это очень хорошо. И если бы мы это поняли раньше, было бы для всех еще лучше.

- В прошлом и позапрошлом году многие призывали к бойкоту и обструкции форума, отказывались ехать в Россию. Теперь атмосфера поменялась, количество участников и гостей значительно возросло. Это просто факт того, что изоляция России провалилась или свидетельство возросшего интереса к России и форуму?

- Вопрос абсолютно правильный! Люди, которые знают российскую и советскую историю, прекрасно понимают, что попытка загнать нас в угол приводит, как правило, к обратному результату. Но беда-то заключается в том, что последние пару лет серьезных аналитиков и экспертов, которые это знают и понимают, было не слышно. Не слышно потому что был сделан заказ совсем на другую музыку.

Прошли фактически два года, песня про разорванную в клочья российскую экономику и про то, что Россия приползет с повинной, уже не работает. Это понимают не только в России, но и наши партнеры, даже за Атлантическим океаном.

Я бы в этом смысле упомянул две недавно презентованные книги. Это работа «Экономический пояс евразийской интеграции» под редакцией Павла Кадочникова, подготовленная Всероссийской академией внешней торговли, и книга швейцарского ученого и журналиста Ги Меттана под символичным названием «Запад – Россия: Тысячелетняя война». Подзаголовок звучит так: «Почему мы так любим ненавидеть Россию?»

Несмотря на публицистическое название (дань времени) эта весьма академический текст. Появление такой работы тоже символично. Люди фактически пытаются еще раз посмотреть, что происходит в действительности. Нет ли здесь предвзятости в отношениях? Нет ли в них какой-то травмы? В принципе – конечно, есть. Позиция условного Запада как единственной модели цивилизации пошатнулась. Пошатнулась благодаря целому ряду факторов, в числе которых нынешняя Россия.

Если исламский мир Европой не воспринимаются как альтернативная версия развития, а Великий Китай воспринимается как нечто «другое», измеряемое в иных координатах, то Россия воспринимается как альтернативная модель.

Россия – это Европа? Европа, но Восточная. Христианство? Да, христианство, но восточное. Демократия? Наши оппоненты выдавливают: да, но своеобразная. Политические традиции византийские? Да, но разве это плохо? Кто сказал, что византийские политические традиции хуже римских, если они восходят к единой цивилизации и, строго говоря, одной цивилизацией и являются? Проблема осмысления России на философском уровне так или иначе на форуме присутствовала. Даже на секции, где обсуждались новые российские мультфильмы как экспортный (!) товар все равно просматривался контекст этой огромной философской дискуссии.

- Гвоздем программы первого дня стал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В Евросоюзе некоторые политики, в частности, глава МИД Литвы, пытались намекать ему на нецелесообразность визита. Но он все равно приехал, по собственным словам, «наводить мосты» и акцентировал внимание на высокой цене разобщенности РФ и ЕС. О чем это говорит?

- Попытка отгородиться, закрыть двери и окна, занавесить шторы и после этого делать выводы, всегда контрпродуктивна. Господин Юнкер это, естественно, понимает, поэтому в конце концов он приехал на форум посмотреть и поговорить. Он не приехал подписывать какую-то бумагу. В этом смысле все абсолютно правильно и логично. Исторически Европа никогда не разделяла себя от России. Россия тоже практически никогда полностью от Европы себя не отделяла. Были периоды охлаждения и периоды потепления.

Мы признаем очевидное охлаждение, в то же время видим некий зондаж, поиск модели выстраивания новых отношений.

К примеру, после коалиционной Крымской войны против России прошло немного времени и неожиданно выяснилось, что без России ни одна европейская проблема не решается. Страны, воевавшие против нас, первые же и пришли к этому выводу. Опыт истории должен учить не только историков – он должен учить политиков. Это не всегда получается. Но господин Юнкер взглянул на карту и решил все-таки приехать. Разговоры о том, что ему не следовало приезжать – это попытка слепых людей учить зрячих. К сожалению, в Европе таких людей достаточно много. В государствах Прибалтики их не просто много, а очень много.

- СМИ писали, что Юнкер приехал обсуждать санкции. Другой гость форума Николя Саркози сказал, что «на правах сильного» Россия первая должна протянуть руку ради снятия санкций. Как стоит воспринимать такой подход? Думаете, на форуме спор вокруг санкций сможет приблизить стороны к взаимопониманию?

- С одной стороны, приятно слышать такое. Действительно нам предлагают протянуть руку с позиции сильного. С другой стороны, я не очень понимаю, почему мы должны это делать. В конце концов существуют широко известные дипломатические механизмы, позволяющие договариваться о разрешении отдельных споров по делу Россия-Украина, когда есть желание. Можно договориться, встретиться, придумать формат, чтобы никто никого не обижал. Технически это несложно. И здесь могут договориться политики.

Но не уверен, что России нужно идти навстречу. Россия не начинала этот конфликт.

Нас абсолютно бездоказательно обвинили в нарушении норм международного права. Проигнорировали историю Европы после 1991 г. Нас обвинили в уничтожении «Боинга» MH-17 спустя десять минут с момента его крушения (хорошо еще, что не до вылета). И после этого нам предлагают первыми протянуть руку. Не думаю, что сейчас оптимальная ситуация для подобных дипломатических инициатив со стороны России. Только вместе, только пошагово, по чуть-чуть можно двигаться к решению этих вопросов.

- Юнкер в последнее время высказывался в том духе, что, несмотря на проблемы, Россия и Евросоюз остаются ключевыми торговыми партнерами и взаимную торговлю надо развивать. Саркози вообще предложил создать «интеграционное пространство» между РФ и ЕС. Обсуждалось ли на форуме сопряжение европейской и евразийской интеграций?

- Эти темы обсуждались одновременно и параллельно на нескольких секциях и панелях. Принципиальный вопрос заключается в том, что европейские партнеры признают необходимость торговли, но при этом говорят: «Мы будем торговать с вами так, как мы хотим. По ценам, которые мы хотим. И в форме, в которой мы хотим». В экономике эта ситуация хорошо известна: продавцов очень много, покупатель один, и он ходит выбирает, торгуется.

Но, скажем, при всех заклинаниях про энергетическую безопасность российский газ на конфорке европейского потребителя самый дешевый. Иных вариантов нет и не будет. В Европе это знают, но ведут политическую игру.

Проблема газа не стоит, но, возможно, в конченом счете история закончится тем, что произошло в Литве, где населению сказали: «Независимость стоит дорого».

Поэтому газ будет стоить столько, сколько скажет президент Литвы госпожа Даля Грибаускайте, а не сколько можно было бы получить со скидкой «Газпрома». Вот и все. Но в остальной Европе ситуация другая: когда ответственность за энергетическую политику перекладывают на и так беднеющее европейское население, распадающийся средний класс, это не всем нравится. Это видно хотя бы по ситуации во Франции.

- Сергей Лавров заявил, что Россия провела инвентаризацию отношений с ЕС. Как Вы это понимаете? Россия поменяла правила игры?

- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини некоторое время назад провела инвентаризацию отношений с Россией и сформулировала основные постулаты своей политики и позиционирования объединенной Европы в мире. Так что совершенно логично, что Россия тоже пересмотрела отношения с Евросоюзом, проанализировала, что ей говорили. Результат получится невеселый.

Никакого равноправного и даже квазиравноправного сотрудничества не получилось. Получилось сотрудничество в модели «я – начальник, ты – дурак». Вполне допускаю, что модель могла быть успешной с другими странами, однако в случае с Москвой она победить не могла. Сейчас мы пребываем в ситуации, когда версия партнерства «по желанию» Брюсселя входит в противоречие с российскими интересами. Консенсусом российской элиты как раз является понимание того, что равноправных отношений не вышло. Поэтому надо искать другие отношения.

- В «нулевой день» ПМЭФ прошел Российско-китайский деловой форум. Заинтересован ли в равноправных отношениях с РФ очень амбициозный Китай?

- Амбиции-то есть у всех. Но Китай последние два с лишним десятилетия выстраивает медленные, острожные, но добрососедские отношения с Россией. Не следует путать понимание Китаем своих геоэкономических и геополитических интересов с моделью «плохого воспитателя», в которой работает Брюссель.

Китай не навязывает нам свои стандарты, не учит нас, фигурально выражаясь, есть китайскими палочками.

Не покушается на наши цивилизационные, культурные и прочие основы. Вам нравится есть лапшу вилкой, спрашивают нас китайцы? Странно, палочками удобнее, но это Ваша лапша и Ваша вилка. Китай небезосновательно считает себя великой цивилизацией и признает аналогичное право за другими.

В Европе, к сожалению, понимание того, что помимо Старой Европы есть еще что-то на глобусе, оказалось утраченным. Пока были Черчилль, де Голль и даже Миттеран, оно было, а потом куда-то ушло. Сегодня Большой Брюссель пытается объяснять нам, что такое вилка, что такое лапша, какие на них должны быть технические регламенты. В результате получается не лапша в тарелке, а лапша на наши уши.

- Что еще Вы интересного наблюдали «на полях» и за кулисами форума, что не попало в сводки СМИ?

- Мне не удалось послушать выступление главы «Газпрома» Алексея Миллера, но в кулуарах и в коридорах обсуждалась презентация «Газпрома», с цифрами, фактами и картами, которая лишний раз свидетельствовала о том, что российский газ географически и экономически самый дешевый. «Газпром», оптимизируя расходы, своевременно показывает преимущества сотрудничества с Россией. Остался «за кадром» вопрос о том, почему нельзя было это сделать год назад. Но воистину лучше поздно, чем никогда.

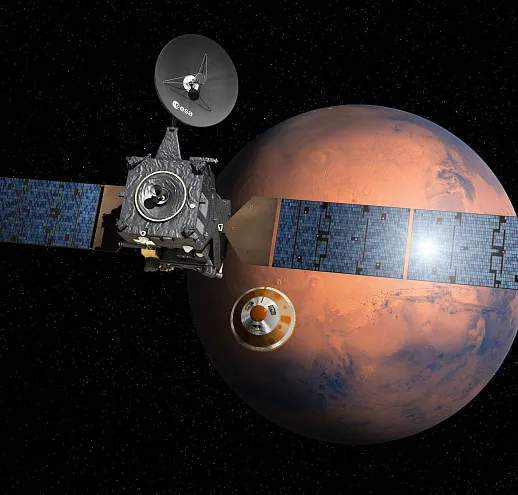

Российско-европейская космическая миссия ExoMars-2016 получила первые снимки Красной планеты

Российско-европейская космическая миссия ExoMars-2016 получила первые снимки Красной планеты

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Российско-европейская космическая миссия ExoMars-2016 получила первые снимки Красной планеты

Российско-европейская космическая миссия ExoMars-2016 получила первые снимки Красной планеты

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о том, что получены первые снимки Марса с камеры аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской космической миссии ExoMars-2016. Казалось бы, рутинная вещь - фотографии, пусть даже из космоса. Но для отечественного научно-космического сообщества это важное событие последних лет, вселяющее уверенность в то, что Россия продолжит на высочайшем уровне научные исследования Солнечной системы с помощью космических аппаратов.

Советское, а затем и российское «марсианское проклятие», когда из нескольких десятков наших пусков к Марсу относительно удачными можно назвать лишь несколько, может быть «снято» миссией ExoMars-2016. Исторически у американцев пусков к Марсу было меньше, но и неудач было тоже меньше. И поэтому вот уже много лет мир любуется фотографиями Марса, полученными с помощь бегающих по красной планете марсоходов NASA.

Никто сейчас даже не вспомнит, что в свое время первый марсоход был сделан советскими инженерами, и он даже добрался до Марса в ходе миссии Марс-3 в 1971 г., когда СССР удалось впервые в истории человечества осуществить мягкую посадку земного аппарата на поверхность красной планеты. Добрался, но так и не заработал на поверхности, погибнув предположительно в пылевой буре.

В ходе дальнейших миссий советскими учеными были получены несколько десятков фотоснимков и несколько телепанорам Марса, а с помощью автоматической межпланетной станции «Фобос-2» («Фобос-1» преждевременно погиб из-за ошибочной команды с Земли) удалось даже немного изучить спутник красной планеты. Последней громкой неудачей стала гибель в конце 2011 г. – начале 2012 г. автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт», сгоревшей в атмосфере Земли после нештатной ситуации.

И вот сейчас на Землю переданы первые снимки, сделанные в ходе новой отечественной миссии на Марс.

Первая фотография Марса, полученная аппаратом ExoMars.

Copyright ESA/Roscosmos/ExoMars/CaSSIS/UniBE

Фотографии были сделаны с расстояния в 41 миллион километров от Марса аппаратом Trace Gas Orbiter. Орбитальный модуль TGO в рамках миссии ExoMars-2016 предназначен для регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирования распространенности воды в верхнем слое грунта с высоким пространственным разрешением порядка десятков километров, стереосъёмки поверхности для подготовки к посадке марсохода. Запущенный в связке с ним демонстрационный десантный модуль Schiaparelli должен будет отработать вход в атмосферу и осуществит посадку на поверхность Красной планеты.

Пуск космических аппаратов российско-европейской миссии ExoMars с космодрома Байконур 14 марта 2016 г.

Copyright Roscosmos

Второй этап миссии ExoMars-2016 запланирован на 2020 г., когда на Марс планируется доставить полноценный спускаемый модуль и марсоход. Основные научные задачи ExoMars:

- Исследовать состав атмосферы и климат планеты с орбиты, в том числе ответить на вопрос о том, сколько и как распределен в атмосфере метан.

- Изучить возможный вулканизм Марса с орбиты, измеряя содержание вулканических газов в атмосфере.

- Изучить с орбиты распространенность воды в подповерхностном слое вещества с высоким разрешением.

- Изучить внутреннее строение и климат Марса с его поверхности.

- Определить, являются ли условия на поверхности Марса теоретически пригодными для существования жизни.

- Разведать районы посадки.

- Провести мониторинг радиационной обстановки на пути к Марсу, на орбите и поверхности планеты.

- Создать объединенный с ЕКА наземный комплекс приема данных и управления межпланетными миссиями.

- Исследовать состав атмосферы и климат планеты с орбиты, в том числе ответить на вопрос о том, сколько и как распределен в атмосфере метан.

Будем надеяться, что ExoMars станет самой успешной попыткой российских ученых изучить Марс с помощью космических аппаратов.

Андрей Ретингер

Как сохранить белорусскую модель в геоэкономической буре

Как сохранить белорусскую модель в геоэкономической буре

16.06.2016

16.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Как сохранить белорусскую модель в геоэкономической буре

Как сохранить белорусскую модель в геоэкономической буре

16.06.2016

16.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Мировой финансовый кризис стал серьезным испытанием для созданного в 2015 г. Евразийского экономического союза. По мере увеличения экономических трудностей в определенных кругах стали говорить о «катастрофе», умело связывая ее не столько с мировым кризисом, сколько со «стратегическими ошибками», якобы допущенными в ходе строительства в Беларуси особой социально-экономической модели.

Существуют противоположные оценки белорусской модели: как заведомо предвзятые и явно политизированные, так и вполне обоснованные и описывающие реальное положение дел. Независимо от отношения тех или иных сил к возникшим на евразийском пространстве проектам, каждой из них текущий экономический кризис бросил вызов. И от способности справиться с этим вызовом зависит будущее интеграции. Существуют ожидания (кому-то они кажутся обоснованными, а кому-то и нет), что именно ЕАЭС станет двигателем тех изменений, которые приведут к разрешению имеющихся противоречий и обеспечат потребности современной экономики Беларуси.

Индикатором падения экономики является не только ВВП, а в Беларуси он сократился в долларовом выражении с 75,1 до 54,8 млрд долл. за 2015 г. (за счет снижения курса национальной валюты), но и другие показатели, например, товарооборот. В 2015 г. произошло его падение в стоимостном выражении почти на 20 млрд долл. Правда, в качественном отношении мало что поменялось, так как Беларусь по-прежнему больше товаров покупает, чем продает (см. таблицу 1). С точки зрения расширения внешней торговли перспективным кажется сотрудничество с Евросоюзом, так как на сегодняшний день здесь положительное сальдо.

Таблица 1. Внешняя торговля Беларуси товарами

(млн долл. США, в текущих ценах)

|

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Объем внешней торговли товарами |

||||

|

Экспорт |

46 060 |

37 203 |

36 081 |

26 686 |

|

Импорт |

46 404 |

43 023 |

40 502 |

30 312 |

|

Сальдо |

-344 |

-5 820 |

-4 421 |

-3 626 |

|

С государствами-членами ЕАЭС |

||||

|

Экспорт |

17 116 |

17 707 |

16 060 |

10 997 |

|

Импорт |

27 670 |

22 987 |

22 277 |

17 208 |

|

Сальдо |

-10 554 |

-5 280 |

-6 217 |

-6 211 |

|

С Россией |

||||

|

Экспорт |

16 309 |

16 837 |

15 181 |

10 389 |

|

Импорт |

27 551 |

22 905 |

22 190 |

17 144 |

|

Сальдо |

-11 242 |

-6 068 |

-7 009 |

-6 755 |

|

Со странами ЕС |

||||

|

Экспорт |

17 515 |

10 462 |

10 668 |

8 602 |

|

Импорт |

9 295 |

10 508 |

9 449 |

5 831 |

|

Сальдо |

8 220 |

-46 |

1 219 |

2 771 |

Источник: Беларусь в цифрах: статистический справочник / отв. за выпуск Е.М. Палковская. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – С. 67.

Однако ситуация здесь не так проста. Чтобы адекватно оценить реальное положение дел посмотрим на то, что конкретно продают и покупают. Даже вскользь брошенный взгляд рисует ситуацию, которая в равной степени ориентирует Минск и на Брюссель, и на Москву. Принципиальное место в таком раскладе занимает нефть, поступающая в Беларусь преимущественно из России. Посмотрим на это с высоты цифр (см. таблицу 2). Приведу имеющиеся в наличии данные за 2014 г. Белорусская сторона купила нефти на 7,6 млрд долл. А нефтепродуктов продала на сумму около 10 млрд долл. Вдобавок к этому было продано более чем на 1,1 млрд сырой нефти. Разница в пользу Беларуси составила порядка 3,5 млрд долл.

Таблица 2. Основные государства-покупатели белорусских нефтепродуктов в 2014 г.

|

Государства |

Количество, тыс. тонн |

Стоимость, тыс. долл. США |

|

Украина |

3 443,9 |

3 162 240,0 |

|

Соединенное Королевство |

3 464,4 |

2 368 707,3 |

|

Нидерланды |

2 254,1 |

1 238 377,4 |

|

Россия |

1 802,1 |

1 064 741,3 |

|

Италия |

1 554,1 |

891 204,4 |

Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь: статистический сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. – С. 141.

Конечно, в стране имеются и другие не менее важные статьи экспорта. Однако каждая из них проигрывает «черному золоту» в отношении сбыта за рубеж. Так, калийных удобрений Беларусь экспортировала на 2,7 млрд долл., грузовых автомобилей – на 930 млн, тракторов и седельных тягачей – на 850 млн.

Очевидно, что Беларусь потому заинтересована в сотрудничестве с Россией, что это попросту выгодно. И радикальный разворот страны на Запад, как того требует множество экспертов, аффилированных с евроатлантическими структурами, чреват таким падением экономики, в сравнении с которым прошедший кризис покажется детским лепетом.

Делая ставку на укрепление экономической интеграции в рамках ЕАЭС, Минск одновременно пытается максимально расширить зону своей вовлеченности в мировую экономику. Поэтому активность белорусской дипломатии усиливается не только на европейском направлении, но и во многих далеких от Беларуси государствах типа Катара или Индонезии. Одновременно Беларусь настаивает на продолжении политики, нацеленной на сохранение и расширение уже имеющихся связей с традиционными партнерами по бизнесу. Привлекательными кажутся те государства, куда в 2015 г. было продано больше товаров, чем в 2014 г. В перечне первых пятнадцати импортеров белоруской продукции их оказалось пять (см. таблицу 3). Это важный критерий, так как по большинству государств, с которыми торгует Беларусь, экспорт в 2015 г. сократился.

Таблица 3. Государства, сумма экспорта белорусских товаров в 2015 году в которые оказалась выше, чем в 2014 г. (млн долл. США, в текущих ценах)

|

Государства |

2014 год |

2015 год |

|

Соединенное Королевство |

2 928,9 |

2 981,3 |

|

Китай |

640,3 |

781,6 |

|

Латвия |

501,5 |

599,7 |

|

Индия |

212,1 |

317,0 |

|

Бельгия |

162,3 |

167,9 |

Источник: Беларусь в цифрах: статистический справочник / отв. за выпуск Е.М. Палковская. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – С. 68.

Были и такие страны, экспорт в которые превысил импорт (см. таблицу 4).

Таблица 4. Структура внешней торговли товарами со странами, экспорт в которые превысил импорт (млн долл. США, в текущих ценах)

|

Государства |

Экспорт (2015 год) |

Импорт (2015 год) |

||

|

|

Сумма |

Доля |

Сумма |

Доля |

|

Соединенное Королевство |

2981,3 |

94,4% |

176,9 |

5,6% |

|

Латвия |

599,7 |

88,6% |

77,2 |

11,4% |

|

Нидерланды |

1157,5 |

84,6% |

211,1 |

15,4% |

|

Литва |

964,4 |

77,6% |

277,7 |

22,4% |

|

Украина |

2520,8 |

72,6% |

950,0 |

27,4% |

Источник: Беларусь в цифрах: статистический справочник / отв. за выпуск Е.М. Палковская. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – С. 68–69.

Радует присутствие в этом списке Латвии и Литвы, которые, как оказалось, способны мыслить рационально. Систематические призывы Вильнюса и Риги к белорусскому населению изменить политическую систему сочетаются со стремлением развивать экономическое сотрудничество, пусть даже и с неудобными для них режимами. В то же время, о выгодах такого сотрудничества правящие круги в странах Прибалтики предпочитают умалчивать, не афишируя эту тему в публичном пространстве на опекаемом Вашингтоном и НАТО пространстве.

Тогда и демарши Вильнюса против строительства Белорусской АЭС представляются классической формой политического миссионерства, которые едва ли отразятся на устойчивых экономических связях с белорусской стороной.

В 2015 г. произошли изменения и на фронте инвестиционной активности. Основная тенденция – резкий ее спад. За год объем иностранных инвестиций в белорусскую экономику сократился с 15 млрд долл. до 11,3 млрд. Лидерство продолжает удерживать Россия, которая, несмотря на санкции и возникшие экономические трудности, по-прежнему активно и много вкладывает в белорусскую экономику (см. таблицу 5).

Таблица 5. Поступление иностранных инвестиций по основным странам-инвесторам (млн долл. США)

|

Государства |

2014 |

2015 |

|

Россия |

6 274,7 |

4 896,0 |

|

Соединенное Королевство |

2 809,0 |

2 339,3 |

|

Нидерланды |

1 962,1 |

1 220,2 |

|

Кипр |

930,9 |

806,7 |

|

Австрия |

526,1 |

353,4 |

Источник: Беларусь в цифрах: статистический справочник / отв. за выпуск Е.М. Палковская. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – С. 63.

Учитывая важность притока инвестиций, есть смысл взглянуть на страны, которые за последний год их увеличили (см. таблицу 6).

Таблица 6. Государства, увеличившие объем инвестиций в белорусскую экономику (млн долл. США)

|

Государства |

2014 |

2015 |

|

Китай |

300,1 |

341,7 |

|

Польша |

157,7 |

194,8 |

|

США |

68,9 |

90,2 |

|

Катар |

70,0 |

75,5 |

|

Турция |

45,3 |

50,8 |

Источник: Беларусь в цифрах: статистический справочник / отв. за выпуск Е.М. Палковская. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – С. 63.

Неспроста Александр Лукашенко, поехав в апреле 2016 г. на саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбул, в первую очередь встретился с лидерами именно тех государств, которые в 2015 г. нарастили инвестиции. Это президент Турции Эрдоган и эмир Катара шейх Аль-Тани. Конечно, доля инвестиций со стороны Турции и Катара сравнительно невелика, однако есть основания полагать, что сотрудничество с ними будет укрепляться, а наметившаяся тенденция окажется не случайной.

Почему Беларусь привлекательна для инвесторов? В стране сохранилась производственная база, без которой бессмысленно строить эффективные экономические проекты. Это мощный научный потенциал, инфраструктура, сплоченный и консолидированный рабочий класс, готовность максимально использовать имеющиеся в распоряжении государства ресурсы.

Без всего этого нельзя, но одновременно всего этого и недостаточно. Жесткая конкуренция со стороны транснациональных корпораций и отсутствие их аналогов в отечественной промышленности, запущенная на Западе реиндустриализация и переход на новый технологический уклад, массовые слияния производств – все это сегодняшние реалии на мировом рынке. И работа в этих реалиях требует нового – глобального – мышления, которое оперирует категориями больших пространств. «Новой» экономике нужны новые масштабы – от Владивостока до Лиссабона. А ЕАЭС может стать тем ключом, который откроет просторы Евразии, – ключом к новому качеству, к передовым технологиям, к собственным ТНК, наконец, к собственной суверенной экономике.

Валентин Старичёнок, к.ист.н., доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского государственного педагогического университета.

Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

16.06.2016

16.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

Шансы белорусской оппозиции уценили эксперты

16.06.2016

16.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

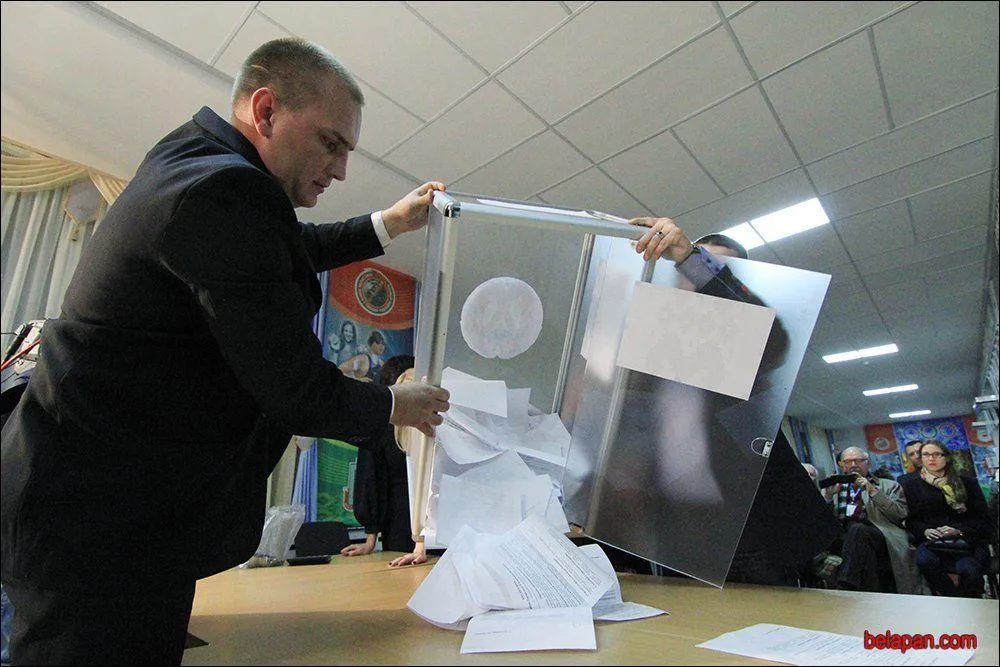

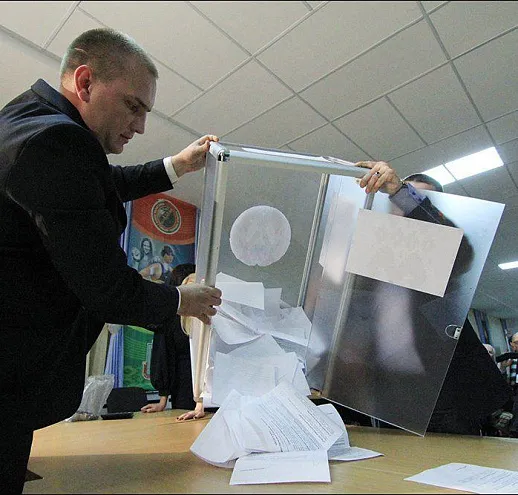

Парламентская избирательная кампания в Беларуси стартовала на фоне изменений в избирательном законодательстве. В частности, победившим кандидатом в депутаты теперь будет считаться не тот, кто набирает 50% + 1 голос избирателей (абсолютное большинство), а кандидат, набирающий относительное большинство. Дают ли шанс законодательные изменения, а также социально- экономическая ситуация в стране шанс белорусской оппозиции пройти в парламент? Своими оценками с «Евразия.Эксперт» поделились белорусские политологи Андрей Лазуткин, Юрий Чаусов и Александр Плащинский.

Белорусский политический аналитик Андрей Лазуткин считает, что особенностью нынешней парламентской кампании стала полная дезорганизация оппозиционных структур. В рамках подготовки к выборам наблюдались безуспешные попытки создания новых координационных структур для раздела «сфер влияния» между оппозиционными политиками.

«Радикальная группа во главе со Статкевичем провела в Минске Конгресс (в формате уличной акции), который отличался малочисленностью, крайне низким уровнем подготовки и был проигнорирован практически всеми оппозиционными организациями. Последние также отказались формировать единый список [для выдвижения кандидатов на выборы], поскольку это означало бы снятие «под» Статкевича, не имеющего собственной структуры и активистов. Не способствует объединению низкая поддержка оппозиции в регионах, неэффективная стратегия уличных акций, а также острая конфронтация Статкевича с «правой коалицией» и оппозиционной кампанией «Говори правду», - отмечает эксперт.

Лазуткин считает, что сегодня не «объединение», а именно «разъединение» стало вопросом выживания оппозиции в Беларуси. Каждая оппозиционная структура стремится показать именно свою работу, чтобы сохранить тающее финансирование.

Объясняет это Андрей Лазуткин тем, что в новых геополитических условиях «карликовые» оппозиционные структуры, которые так и не смогли превратиться в реально влиятельные организации, мало востребованы. Брюссель и Минск, в свою очередь, прозрачно демонстрируют, что не нуждаются в таких посредниках, чтобы вести диалог. В результате длительной перегруппировки белорусская оппозиция разделилась на «радикальную» и «конструктивную».

«Имидж конструктивной оппозиции пытается эксплуатировать движение «Говори правду» [во главе с Татьяной Короткевич]. Однако не стоит переоценивать потенциал «ГП». Им удалось переиграть конкурентов «по оппозиции», перехватив инициативу в контактах с зарубежными финансовыми донорами, но это не прибавляет им реальной популярности у электората. Максимум, «ГП» может создать для власти несколько проблемных округов на предстоящих выборах. Однако если против нее выставят достойного кандидата, переиграть «ГП» получиться fair play, да еще и продемонстрировав Западу показательно честный результат при подсчетах, тем самым убив двух зайцев (добиться признания выборов на Западе, не вводя Короткевич в парламент)», - полагает Лазуткин.

Эксперт подчеркивает, что иные оппозиционные организации шансов на парламентских выборах не имеют вообще и заранее декларируют поражение. БНФ заявляет, что «быть в составе парламента, назначенного властью, нам не интересно», а Анатолий Лебедько прямо сказал, что основная цель кампании – добиться непризнания выборов за счет фиксации нарушений. Лазуткин считает подобные высказывания опрометчивыми: «если раньше оппозиция хотя бы претендовала на роль «посредника» между Западом и белорусской властью, то теперь ее функция сводится скорее к роли информатора (осведомителя)».

Эксперт отмечает, что по сравнению с избирательной кампанией 2012 г. белорусская оппозиция будет делать большую ставку на агрессивную антироссийскую риторику. В организационном же плане оппозиция будет работать в условиях ограниченного финансирования и беспрецедентной разобщенности.

Вместе с тем, Лазуткин обращает внимание на усиление кооперации провластных политических структур. Так, 17 марта 2016 г. на встрече с руководством провластных партий КПБ и РПТС замглавы Администрации президента Беларуси Игорь Бузовский заявил, что «некоторые общественные организации рассматривают возможность перерастания в политическую партию. Более того, поступают инициативы о возможных консолидациях на базе единых платформ сразу нескольких общественных формирований и создании таким образом новых масштабных политических структур».

В этой связи Андрей Лазуткин допускает, что выборы 2020 г. В Беларуси пройдут уже по партийным спискам: «это вопрос не «прозападной» политической конъюнктуры, а устойчивости и преемственности системы власти в стране в целом».

По мнению белорусского политолога Юрия Чаусова, введение правила относительного большинства голосов на парламентских выборах в Беларуси формально изменяет процесс выборов, однако итог выборов диктует международная конъюнктура, которая не в пользу белорусской оппозиции.

«В Беларуси формально избирательный процесс коренным образом меняется. Поскольку же он руководим административно, то вопрос в том, пропустят или не пропустят оппозиционеров. Дадут ли белорусские власти часть мандатов в «свободный розыгрыш»? Будут ли там какие-либо «конструктивные» оппозиционеры выдвигаться? Если бы наша администрация хотела принять стратегическое решение включить оппозицию в системную политику, то такое решение было бы принято. Но судя по развитию текущих отношений официального Минска с Западом, белорусское руководство хочет добиться краткосрочных целей в рамках диалога без допуска оппозиции к официальным структурам власти. Краткосрочных целей они достигнут, но коренного изменения не будет. Оппозиция в белорусском парламенте не появится», - прогнозирует эксперт.

При этом Юрий Чаусов допускает появление популярных альтернативных (но не радикальных) оппозиционных кандидатов в некоторых избирательных округах в ходе парламентских выборов.

«Говорить о том, что оппозицию Лукашенко должен пропустить [в парламент], потому что она не набирает нужного количества голосов, было бы неправильно. Могут быть сильные кандидаты, которые могут пользоваться поддержкой местных сообществ. Может не такие оппозиционные. И здесь вопрос дадут ли им возможность конкурировать в честных условиях с открытым реальным подсчетом голосов. Этот вопрос остается открытым».

По мнению белорусского политолога Александра Плащинского, в современных реалиях шансы белорусской оппозиции на прохождение в парламент низки – как на индивидуальном уровне «лидеров», так и на уровне политических организаций. «Ведь для того, чтобы оппозиция пользовалась поддержкой народа, она должна предлагать альтернативы и выступать с конструктивной критикой», - подчеркивает эксперт, указывая на отсутствие единства в оппозиции и многочисленные конфликты между ее лидерами.

«Если оппозиция не руководствуется в своей деятельности государственными интересами и не формирует в своих рядах государственников, которые могли бы проводить курс на созидание и независимый путь развития, то любая победа оппозиции была бы «пирровой» победой, а вред для государства и народа – очевиден. Это уже произошло на Украине и не только там. Вся цепочка «смен режимов» и революций несет хаос и кровь», - подчеркивает Плащинский.

Парламентская кампания в Беларуси в 2016 г. началась на фоне снижения динамики отношений Минска с Западом и признаков разочарования. В своем послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко в апреле этого года заявил, что следует прекращать эту «говорильню». В конце мая эта фраза стала более понятной – по итогам форума «Беларусь-ЕС» в Вене суммы предложений европейских инвестиций не превысили нескольких десятков миллионов евро.

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

15.06.2016

15.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

Игорь Задорин: «Евразийского союза не будет без общей идентичности»

15.06.2016

15.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

С момента создания Евразийского союза не прекращаются дискуссии о том, как на самом деле к проекту относятся граждане стран-участниц, и не проиграет ли ЕАЭС в конкуренции Евросоюзу и другим объединениям? «Евразия.Эксперт» искал ответы в беседе с Игорем Задориным, ведущим российским социологом, директором агентства «Евразийский монитор», которое уже 5-й год в сотрудничестве с Евразийским банком развития проводит регулярные опросы общественного мнения на евразийском пространстве по интеграционной тематике.

- Нередко можно услышать мнение, что Евразийский союз – это проект политических лидеров. Поддерживают ли интеграцию граждане стран-участниц?