Ось «Россия-Турция-Иран»: миф или реальность?

Ось «Россия-Турция-Иран»: миф или реальность?

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Ось «Россия-Турция-Иран»: миф или реальность?

Ось «Россия-Турция-Иран»: миф или реальность?

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

6 декабря президент Реджеп Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по «Турецкому потоку», который, как недавно казалось, навсегда забыт. В этот же день в Москву прибыл премьер-министр Турции Бинали Йылдырым для обсуждения экономических отношений. Реанимация «Южного потока» и постепенная разморозка торговли Москвы и Анкары вызвали спекуляции о формировании нового треугольника «Россия-Турция-Иран».

Непредсказуемая турецкая линия

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», отметил, что сегодня турецкая внешняя политика находится под воздействием как внутренних процессов, так и под давлением внешних игроков, которые с помощью своих лоббистских структур влияют на курс Анкары. По его мнению, «это выражается, в частности, в не всегда последовательной внешней политике Турецкой республики».

Свежий пример – недавнее заявление Р. Эрдогана о том, что целью турецкой армии в Сирии является свержение режима Б. Асада, которое вскоре было опровергнуто.

Другим примером является стремление Турции вступить в ЕС. Известно, что Турция является кандидатом в члены ЕС, однако сталкиваясь с препятствиями на этом пути, Анкара декларирует готовность включиться в другие объединения. Например, в ЕАЭС и ШОС.

Так, Турция уже выбрана председателем Энергетического клуба ШОС в 2017 г., который прежде возглавляли только страны-члены ШОС. Кроме того, Р. Эрдоган заявлял, что Турция ведет переговоры с Ираном, Россией и Китаем о переходе к расчетам в национальных валютах.

Вместе с тем, А. Гаджиев скептически оценивает перспективы присоединения Турции к ШОС, так как Турция получает «неплохие дивиденды», выступая кандидатом в члены ЕС. Еще большие сомнения у экспертов вызывает формирование союза Россия-Иран-Турция, упоминания которого можно встретить в прессе в последнее время. Цели и планы трех государств все еще существенно расходятся: Иран нацелен на вступление в ШОС, Турция, в свою очередь, член НАТО и кандидат на вступление в ЕС.

Востоковед-тюрколог, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев соглашается, что политический союз маловероятен, но есть возможность формирования объединения на почве общих интересов в сфере транспорта.

Трудности сотрудничества

Ю. Мавашев отметил необходимость восстановления отношений России и Турции не только на политическом, но и на общественном уровне. По его мнению, народы оказались не готовы к восстановлению отношений, особенно это касается россиян. В подтверждение он привел результаты исследования Фонда «Общественное мнение»: 60% россиян считают, что России не следует спешить восстанавливать отношения с Турцией. В свою очередь, только 27% респондентов считают, что России следует взять курс на восстановление российско-турецких отношений.

Ю.Мавашев отметил разочарование турецкой стороны медлительностью «разморозки» отношений. Во-первых, Россия задержала возобновление чартерных рейсов до октября, когда туристический сезон уже заканчивался. Во-вторых, российские туристы неактивно бронируют путевки, в том числе, и на 2017 г., так как имидж Турции пострадал на фоне недавних терактов.

А.Гаджиев согласился с тем, что работа ведется не так быстро, как хотелось бы Турции. Большие убытки понесли не только компании, связанные с туризмом. По ряду направлений российским компаниям удалось заменить турецких поставщиков, что затрудняет возобновление сотрудничества.

Андрей Дмитриев: «Нужны технологичные общеевразийские проекты»

Андрей Дмитриев: «Нужны технологичные общеевразийские проекты»

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Андрей Дмитриев: «Нужны технологичные общеевразийские проекты»

Андрей Дмитриев: «Нужны технологичные общеевразийские проекты»

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

«Евразия.Эксперт» продолжает знакомить читателей с белорусскими политиками. В прошлый раз мы подготовили интервью с депутатом Палаты представителей Беларуси Еленой Анисим. В этот раз с полей Евразийского экономического конгресса, прошедшего 6-7 декабря в Москве, предлагаем разговор с одним из лидеров кампании «Говори правду» Андреем Дмитриевым о ЕАЭС, новом составе парламента и перспективах белорусского политического поля. На парламентских выборах в 2016 г. «Говори правду» не удалось попасть в Палату представителей. Но политики уже готовятся к выборам 2018 и 2020 гг.

– Вы, наверное, единственная оппозиционная политическая сила, если не считать ЛДП Гайдукевича, которая выступает за евразийскую интеграцию. Как вы ее видите? Какие есть проблемы и как их решать?

– Наш подход к евразийской интеграции сегодня следующий. Почему мы не выступаем против свертывания этого проекта? Дело в том, что в сегодняшнем мире главное, чем занимается государство, – это пробует завоевать другие рынки. Уходить с этик рынков самому – безумие. При этом мы видим ряд негативных аспектов, про которые говорим открыто. Мы очень часто видим неготовность белорусских чиновников отстаивать белорусские национальные интересы на переговорах. Многие из них оказались попросту неготовы к тому, что нужно четко формулировать свои позиции и действительно их отстаивать.

Я сейчас говорю не только про газ и нефть, но и про российский рынок, на который мы не можем попасть. За последние 5 лет Россия вложила просто невероятное количество денег в развитие своего сельского хозяйства. Они отстроили новые молокозаводы, которые сейчас делают молоко не хуже белорусского, у них появились свинокомплексы-миллионники, которые нам и не снились, и т.д. Они сражаются за свой рынок, поэтому мы должны понимать, что это вызов, на который нам сегодня надо отвечать.

В России сегодня кредит на частное фермерство составляет примерно 3-5%, а у нас от 20% и больше. Есть, конечно, специализированные кредиты, но их очень сложно получить. Сегодня большая часть денег, которая будто бы идет на сельское хозяйство, скрыто идет на поддержку промышленности.

Мы должны готовиться к тому, что ЕАЭС – это пространство для конкуренции, а не для «пропихивания» своей продукции.

Вторым негативным моментом, связанным с ЕАЭС, является то, что он непонятен людям. Для многих он пока что является скорее проектом провластных элит, которые решают некие свои вопросы, а не проектом, который направлен на то, чтобы обеспечить людей большей мотивацией работать в этом пространстве, делать бизнес и т.д.

Нам не хватает общих больших проектов в науке и гуманитарных сферах. Я понимаю, что это все-таки евразийский экономический, а не политический союз, но это не мешает создавать гражданское измерение этого пространства, которое тоже могло бы содействовать сотрудничеству наших стран.

Еще один важный момент, который нужно прорабатывать, это то, как ЕАЭС будет работать с ЕС и ВТО. Для нас важно, что мы единственная в Евразийском союзе нересурсная экономика. Для нас европейский рынок является очень важным, и мы не можем себе позволить просто потерять его. Мы можем пойти на определенные уступки, но все-таки с условием, что будет некая договоренность, которая вернет нам эти возможности. Это и визовое измерение, и экономическое. Нужно понимать, что создать евразийское пространство как нечто самодостаточное и самоизолированное не получится.

– Как вы оцениваете развитие ЕАЭС на сегодняшнем этапе?

– После посещения Евразийского экономического конгресса лично я сделал для себя вывод, что Россия меняет свою политику в отношении Беларуси. И в дальнейшем будет требовать от Беларуси строгого выполнения именно тех условий, которые прописаны в соглашении по выделению средств. Затянувшийся газово-нефтяной конфликт – это демонстрация серьезности этих намерений.

Мною кроме этого был проведен ряд личных встреч с российскими политиками и экспертами. Становится ясно, что Беларуси необходимо более активно отстаивать свои интересы. Старый подход «сегодня подписали, а завтра разберемся» больше не работает.

Те, кто сегодня занимается переговорами с Москвой, используют советский подход. Мол, в Москве все решат и нас не обидят. А потом обижаются, когда не получают желаемого.

Национальные интересы нужно объяснять и лоббировать нужные решения. Всевозможные союзные и интеграционные органы должны перестать быть синекурой для тех, кому осталось лишь «до пенсии дотянуть».

Формировать решения и договариваться в Москве должна современная, молодая команда в тесном сотрудничестве с отраслевыми производителями. И только тогда будет толк.

– А почему, на ваш взгляд, европейские страны не стремятся к подписанию соглашений с ЕЭАС, ведь их высокие технологии нашли бы здесь спрос?

– Я думаю, что частично они уже и так имеют доступ в ту же Россию через ВТО и на данный момент их это удовлетворяет. В то же время рынок Беларуси для европейцев пока не настолько привлекателен. Ну и, конечно, нельзя забывать о политических противоречиях.

Я думаю, что на данном этапе после событий в Украине ЕАЭС может забыть о подобных договоренностях с ЕС, но уверен, что со временем мы к этому все равно должны будем прийти.

Главное, чтобы Беларусь была подготовлена к тому, чтобы отстаивать свои интересы. У нас должен быть свой, белорусский взгляд на эту интеграцию, на то, какие ценности должны быть в этом союзе, что должно быть основой, что должно быть двигателем и т.д.

Я приведу пример. К сожалению, у России фактически не получился проект Сколково, но такие проекты нужно делать совместными. Например, было бы неплохо создать такой проект в Минске как общеевразийский.

Хотя, конечно, на сегодняшний день наше пространство сильно отстало в технологическом плане, и без привлечения компаний из Европы, США и Китая нам не обойтись. Ничего плохого в этом не будет. Это сегодня действительно очень важная тема, поскольку в евразийском пространстве есть ряд определенных проблем, которые одинаковые для нас всех – отсталость промышленности, очень высокие государственные издержки, непрозрачность, коррупция, долгое принятие решений, неэффективность государственного аппарата.

Несмотря на все различия, и перед Беларусью, и перед Россией, и перед Казахстаном стоит проблема трансформации политической системы. Про эти вопросы нужно думать сообща, чтобы определенные политические ситуации не привели к разрушению.

– Как вы оцениваете парламентскую политическую кампанию «Говори правду»? Чего вы ожидали, чего добились и не добились?

– Главным нашим успехом мы считаем проход двух оппозиционеров в парламент [Беларуси – «ЕЭ»], и для нас не столь важно, наши это люди или нет. Когда в 2015 г. мы начинали кампанию за мирные перемены, то основной своей задачей видели создание условий для появления внутри системы людей с альтернативными точками зрения.

Мы уверены, что конкуренция идей внутри системы и открытое высказывание мнений не только в парламенте, но и на телевидении принесут пользу Беларуси. Это не только снимет некое социальное напряжение, но и будет способствовать выработке политических, экономических и социальных решений.

Личным же успехом «Говори правду» является то, что в эту кампанию нам удалось выставить команду, которая, во-первых, полностью принадлежала к «Говори правду», а во-вторых, была не только молодой, но и новой. Почти 90% наших людей только пришли в политику.

Мы намеренно выставляли их кандидатами, хоть и понимали, что, скорее всего, в парламент они не пройдут. Нам кажется, что сегодня нужно показывать белорусам необходимость участия в политике. Без этого не удастся что-либо изменить. Мы считаем, что в целом участие наших кандидатов было успешным. На данном этапе это вопрос не столько количества полученных ими голосов, сколько способности структуры организовывать кампании и привлекать людей.

Кроме того, я считаю, что очень сильную кампанию провели лидеры «Говори правду». Вспомнить хотя бы Татьяну Короткевич, которая через свой билборд открыла новую веху в политической рекламе. Это делает политику более интересной для обычного гражданина.

Можно взять и мою кампанию. Мы пробовали показать новый уровень того, как делать сельские кампании, что это не скучная рутина, которую никто не видит, и что с помощью современных средств связи ее можно сделать очень интересной как для случайного наблюдателя, так и для граждан, проживающих в этом округе.

Сегодня все-таки глубина проникновения интернета в Беларуси очень большая. Мы пока еще не осознали, что крестьянин или рабочий со своего мобильного телефона смотрят новости и т.д. Это ведь огромная возможность дойти до человека и сказать ему что-то.

Поэтому я сказал бы так: эта парламентская кампания была успешной для всех демократических сил, в том числе и для «Говори правду». Для нас это завершение первого этапа движения за мирные перемены. Безусловно, мы недовольны тем, что все-таки ни Татьяна Короткевич, ни я, ни несколько сильных кандидатов не попали в парламент, но относимся к этому как к рабочему моменту, который нужно просто проанализировать и идти дальше.

Мы сразу сказали, что политика – это марафон. Нужно понимать это, а не просто появляться один раз за 4 года. Для нас примером тут являются европейские партии. Там люди делают большие карьеры, но при этом проходят через поражения на разных уровнях. Анализ – поражение – снова анализ, идешь дальше и выигрываешь. Поэтому впереди у нас, безусловно, работа над ошибками и дальнейшая работа с людьми.

– Во время кампании вы поездили по своему округу и общались с самыми разными людьми. Какие на ваш взгляд основные проблемы существуют в белорусском обществе?

– Сегодня, как мне кажется, главной проблемой является ощущение человеком своей незащищенности в разных ситуациях, в первую очередь социальных. Когда человек теряет работу, когда он или кто-то из его близких болеет, то у него зачастую возникает ощущение, что та социальная защита, которую ему обещали, не срабатывает.

То же самое касается и людей, которые сегодня пытаются развивать инициативу на местах и заниматься бизнесом. Они чувствуют огромное давление со стороны местных властей, которые хотят все держать под своим контролем и решать свои вопросы за счет этих начинающих бизнесменов. Мне кажется, что это сегодня самое основное.

Когда мы возвращаемся, например, к резолюции Всебелорусского собрания, то видим, что там есть понимание того, что без поддержки инициативы, без развития частного сектора и бизнеса в регионах не будет развития Беларуси. Несмотря на это, я могу сказать, что до низов это пока не дошло. На этом уровне пока преобладают старые подходы, что все это такая территория для кормления и любой, кто хочет проявить инициативу, сразу что-то должен местной власти.

Это то, над чем мы должны сейчас работать. Нам необходимо разделять частный сектор экономики, который должен сегодня обеспечивать нас новыми рабочими местами, повышать зарплаты в регионах, и местную власть, которая занимается решением социальных и других вопросов. Они могут сотрудничать, но это должно быть именно сотрудничество, а не нахождение одного под другим.

– Можно сказать, что у вас социал-демократическая позиция?

– Скорее это такой социал-либерализм. Мы пока что не партия, поэтому наш подход в значительной степени размытый, но это более-менее близко к тому, как мы видим сегодняшнюю ситуацию. Ее и нельзя видеть по-другому. Когда перед тобой люди, которые зарабатывают по 200–300 рублей, ты даже в мыслях не можешь себе позволить бросить их в рынок и сказать им, что как-нибудь они выплывут. Они не выплывут.

Поэтому важно понимать, что этих людей нужно защищать, но при этом необходимо понимать, что есть и те, кто готов идти сам, и этим людям не нужно сегодня мешать. Моя кампания была основана на простой идее, что сегодня, к сожалению, мы видим огромную диспропорцию между Минском и регионами, поэтому мы сейчас будем стараться добиться того, чтобы центральная власть давала регионам больше возможностей для развития.

Я сам как человек, который 6 лет назад переехал из Минска, сегодня говорю всем своим друзьям – переезжайте. Но для этого нужно создавать программы и развивать инфраструктуру. Вот в этом и состоит работа местных властей. Другая важная проблема – людям кажется: неважно, что говорят в центре, на местах все равно будут делать по-своему.

Мы слышим слова центра о поддержке бизнеса, а бизнес на месте говорит, что это все для картинки, мол, меня тут как душили, так и будут душить. То же самое и простые люди. Существует некоторый конфликт интересов, и сегодня это нужно исправлять.

Те правильные посылы, которые исходят из центра, вроде поддержки бизнеса и развития регионов, необходимо доводить до самого нижнего уровня.

Я могу привести еще один пример – это инвестиции. Знаю огромное количество случаев, когда бизнесмен выходит на центральный уровень и ему все нравится, но потом он спускается на уровень ниже, и там начинается кутерьма с кабинетными бумажками, исправлением того, что пообещали в Минске, на что-то другое, откладыванием и т.д. Это серьезная угроза, из которой в перспективе может вырасти тотальное недоверие к словам центра, а это означает также очень существенные государственные изменения. Поэтому я бы обратил на это внимание.

– А существуют ли какие-либо вопросы, по которым у белорусов сложился консенсус?

– Во-первых, безусловная консенсусная вещь это то, что мы должны дружить с соседями. Это непосредственный итог российско-украинского конфликта, и тут очень интересно – вне зависимости от того, кто какую сторону поддерживает, и те, и другие считают, что нужно дружить с Россией.

Даже те люди, которые говорили мне, что поддерживают Украину и считают, что Россия неправа, считают, что при всем этом нам не нужно строить стену на белорусско-российской границе, потому что это может вызвать реакцию России, которую мы просто не потянем.

Это, как мне кажется, первый консенсус. Вторым консенсусом является то, что люди все больше начинают понимать свою роль. Я не говорю про то, что патерналистские настроения существенно уменьшились. Нет, мне кажется, что в Беларуси должно пройти еще несколько десятилетий, прежде чем эти настроения уменьшатся хотя бы на 10%. Это просто одна из наших белорусских ценностей.

При этом, я полагаю, люди уже больше понимают важность, например, частного сектора. На всех встречах с избирателями я говорил, что не нужно финансировать убыточные предприятия, которые тянут из нашего кармана деньги, но при этом не способны показать результат. Если еще в 2014 г. люди были очень недовольны, когда заходили подобные разговоры, то спустя два года ситуация изменилась. Общество стало понимать, что экономика изменилась.

Третьей консенсусной вещью для людей является социальная ориентированность. При этом люди все равно ждут от государства поддержки. Я имею в виду не только денежное измерение, но и внимание. У меня не было ни одной встречи, где люди не говорили бы о том, как с ними разговаривают в местных администрациях, как их оскорбляют.

Это совершенно естественное чувство – я гражданин своей страны и хочу, чтобы чиновник уважал меня с моими проблемами и заботами. Мне кажется, что это тоже определенный шаг вперед в строительстве гражданской нации, которая начинает ощущать себя не населением, а гражданами. Люди должны научиться понимать, что чиновники – это не господа, а люди, которых мы нанимаем на зарплату и которые должны отрабатывать ее в сторону простых граждан.

– К каким итогам мы пришли за электоральный цикл 2012–2016 гг., и как вы видите следующий электоральный цикл 2016–2020 гг?

– Я хотел бы отметить, что в эту парламентскую кампанию активность проявляли все партии: как оппозиционные, так и провластные. И тут я бы выделил несколько своих интересных наблюдений. Первое, как оказалось, политика – это нечто отличное от любой другой сферы деятельности. Нельзя просто прийти и сказать: «Я хочу быть депутатом!» В первую очередь это большая работа. Ты должен оформить документы, собрать подписи и т. д.

В эту кампанию мы увидели, насколько люди, в том числе и партийные, оказались неподготовленными к дебатам с точки зрения умения говорить, способности формулировать свои взгляды, позиции. Это большой путь, который нам еще предстоит пройти, но мне кажется, что впервые провластные партии стали участвовать в этом процессе серьезно, а не для галочки.

Они пробовали делать листовки, собирать подписи, проводить пикеты, и это, безусловно, новый этап в партийном развитии, поскольку партии начинают играть в обществе подобающую им роль. Партийная раскладка в парламенте является прямым результатом этого процесса, который мне лично нравится, поскольку я уверен, что политическая жизнь без партий невозможна.

– На ваш взгляд, у каких партий есть шанс стать системными?

– Пока что трудно сказать. Думаю, что говорить об этом можно будет лишь после местных выборов [состоялся в 2018 г. – прим. «ЕЭ»]. Все-таки это был первый подобный опыт, и местные выборы должны показать, сделали ли партии работу над ошибками и есть ли какое-либо движение вперед в этом направлении.

Мне кажется, что безусловно системными могут быть имеющая четкую либеральную платформу ОГП, при определенных изменениях есть шансы стать системной партией и у БНФ, который может быть выразителем националистических взглядов.

Также мне кажется, что БПП или любая другая партия, которая будет играть на пророссийских интересах, наверняка найдет своего избирателя в Беларуси и при правильной работе сможет получить определенный процент. Про «Белую Русь» мы не говорим, поскольку тут и так все понятно. Есть еще ЛДПБ – партия бизнеса. Им нужно определиться с тем, кто они – патриоты или бизнесмены. Не скажу, что одно и другое невозможно вместе, но в политике ты все-таки должен понимать, где твой интерес.

Ну и, конечно же, коммунисты. Это и оппозиционная их часть – «Справедливый мир», и, собственно говоря, КПБ. Они имеют своих сторонников, свой электорат. К слову, коммунисты вполне могли бы сформировать парламентскую фракцию. Для них это было бы шагом вперед, фракция – это уже совсем иная ситуация. Это уже консолидированное мнение группы людей. Я уверен, что это создало бы базу для того, чтобы уже в следующем парламенте появилось сразу несколько фракций.

Но я хочу сказать одну очень важную вещь: на сегодняшний день мы практически не знаем белорусское общество, поскольку никогда еще не видели, как голосует белорус за партии. Если сейчас на местных выборах хотя бы по части округов будет голосование по партийным спискам, то, я уверен, что нас ожидают сюрпризы, поскольку белорусы еще только начинают разбираться в этих вопросах.

Думаю, мы не будем исключением из других стран, где первые 10–15 лет партийного строительства перед каждыми выборами партии тотально обновлялись почти на 100%. Нужно понимать, что это нормальный процесс. Я считаю, что будет несколько системообразующих партий, а все остальные будут, скорее всего, по периметру.

– Какие вы видите перспективы для «Говори правду» на ближайшие 4 года? И какую стратегию строите?

– Сейчас в «Говори правду» идет очень большая дискуссия о превращении в партию. Скажу честно, у этой идеи есть и свои противники, которые считают, что это, во-первых, будет больше ограничивать, а во-вторых, сегодня слово партия для большей части нашего общества звучит более пугающее, чем гражданская кампания или гражданская организация.

Я считаю, что пока «Белая Русь» не станет партией, никаких новых партий у нас зарегистрировано не будет. Я вижу это так: сначала появляется партия «Белая Русь», и это создает пространство для других партий, которые имеют свои отличные мнения.

Сегодня есть вещи, которые будут консенсусными как для оппозиционных, так и для провластных партий. Я имею в виду независимость, суверенитет, т.е. те вопросы, которые никогда не будут ставиться под сомнение. И это очень важно. Для «Говори правду» главным является 2020 г., т.к. он совмещает две кампании сразу [парламентскую и президентскую – «ЕЭ»].

В нынешнюю кампанию я получил 8 тысяч голосов, что является очень хорошим результатом. Особенно для сельского округа. Это значит, что нам есть с чем работать и идти вперед. Мне кажется очень важным, чтобы те политики, которые сейчас не прошли в парламент, не остановились из-за своих обид и недовольства, которое можно понять по-человечески, а просто сели, отдохнули и написали себе план на 4 года. Именно это и делает политику системным явлением, которое строит государство, а не разрушает его. То же самое будем делать и мы. В этом плане местные выборы в 2018 г. будут хорошей ступенькой.

– Вы готовитесь к ним?

– В середине октября у нас было очень большое собрание, на котором главной темой являлась подготовка к местным выборам 2018 г. У них есть своя специфика. Так, мы знаем, что те, кто попадает в местные советы, не получает зарплату, но при этом существует значительно более простой вход в саму кампанию.

Максимальное количество подписей, которые нужно собрать в минских округах, всего 150. С этим может справиться и один человек. Это открывает перед людьми большие возможности попробовать себя в политике.

Но для начала мы должны изменить свое отношение к местным выборам. В первую очередь оппозиция, которая считала, что главные выборы президентские и парламентские, а местные ничего не дают.

Я видел, как работали европейские партии, у которых местный уровень не считается более низким, чем парламентский. Это скорее другое измерение политики. Это другая тематика, другие вопросы, другие проблемы. Поскольку мы сейчас увидели двух человек от оппозиции в парламенте, у меня есть надежда, что на местных выборах результат будет еще более высоким. Может, это и не будет большинство, но будет хорошо, если в областных и районных советах появится определенное количество людей, которые имеют свою отличную точку зрения.

Так же хотелось бы, чтобы в местных советах появились люди, которые представляют местный бизнес, поскольку без этого не будет развития частного сектора на местах. Вообще молодежи, которая видит себя в политике, я рекомендовал бы идти именно в сельские советы, т.к. это школа политики. Именно так и строятся политические карьеры в Европе – ты приходишь и идешь постепенно.

Беседовал Петр Петровский

Рабочие из «белогвардейской» России стали лучшими в Европе

Рабочие из «белогвардейской» России стали лучшими в Европе

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Рабочие из «белогвардейской» России стали лучшими в Европе

Рабочие из «белогвардейской» России стали лучшими в Европе

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В среде левых на постсоветском пространстве иногда сетуют, что современная Россия – это страна победившей контрреволюции – белого движения. Особенно в этой критике преуспели белорусские интеллектуалы. Они действительно по праву гордятся «красной» историей БССР и современной Беларуси. Но периодически ругают Россию за попрание левых истин. Утверждается, что в России нет справедливого общества, а рабочий класс угнетен олигархами и деиндустриализацией. Как с этими аргументами вяжется победа России в общекомандном зачете на знаменитом европейском чемпионате рабочих профессий EuroSkills 2016?

Давно не бензоколонка?

EuroSkills существует уже более 60 лет и является наиболее авторитетным в Европе конкурсом рабочих профессий. По медалям российские рабочие не взяли первого места, но по общему количеству набранных очков опередили всех соперников. Причем, если посмотреть на зачеты, то лучше всего россияне справились в производстве, электронике, IT и дизайне, а вот сфера сервиса и социальных услуг подкачала.

Понятно, что победить в подобного рода конкурсах невозможно без системной основы. Нужна система профподготовки, мастера-наставники, современное оборудование и технологии в учебных заведениях.

Тем более, завоевали высокие результаты далеко не обитатели кольца МКАД, за которым, как известно прогрессивной общественности, на Руси-матушке «жизни нет». Золотую медаль по направлению «электроника», например, взял Максим Кадников, молодой парень из Уральского радиотехнического колледжа в Екатеринбурге.

Как-то это все плохо вяжется с идеологемами «бензоколонки», «страны-рантье» и «сервисной экономики», где забыли, что такое труд, отечественный производитель и социальная справедливость. Конечно, со всем этим в России по-прежнему есть большие проблемы. Скептики могут указать, что нефтегаз по-прежнему играет важную роль в российском бюджете, а высококвалифицированные рабочие – это «рабы олигархов».

Не хочется пускаться в идеологические баталии. Хочется просто пожелать постсоветским левым интеллектуалам, которые часто высказывают подобные аргументы, следовать ленинскому примеру и ближе присмотреться к реалиям дня сегодняшнего. Повторяя заученные в «девяностых» фразы, они рискуют стать никому не интересными.

Бензоколонка превратилась в орду?

За последние годы в России произошли две заметные социальные перемены. Во-первых, поколение рожденных в 1990-х гг., которое все считали потерянным, довольно массово отправилось проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Причем, тенденция эта наметилась еще за несколько лет до крымских событий.

Во-вторых, многие молодые люди сделали выбор в пользу среднего специального образования и получают рабочую специальность. Причем, в широком смысле – технологи, химики, электрики и т.д.

Иногда кажется, что все это проходит мимо бдительных критиков «белогвардейской» России, даже в ближайшей союзной стране – Беларуси. Там хорошо замечают доски Маннергейму, но, к сожалению, не всегда знают, например, о новых промышленных предприятиях, которые открываются в России, или условиях труда рабочих.

Как правило, заметны кризисы и скандалы, а планомерные созидательные изменения часто идут медленно и не видны. Их не могут, а иногда и просто не хотят замечать. Рутинная работа, которая стоит за такими сдвигами, скучна и тяжела.

Но потом вдруг «неожиданно» выясняется, что в стране есть современная и подготовленная армия. Или, например, есть атомная отрасль, которая еще 10 лет назад могла быть погребена заживо, а сегодня лидирует на мировых рынках.

Напомним также, что в минувшем году Россия впервые выручила от экспорта продовольственной продукции больше, чем от продажи оружия (более $14 млрд), а экспорт IT-технологий составил $7 млрд. Не ровен час, наступит момент, когда и нефть перестанет быть незаменимым «черным золотом».

«Девяностые» закончились

Вы спросите, при чем тут победа в EuroSkills? Это частный пример, который олицетворяет общую тенденцию. Эпоха «девяностых» в России завершилась, эпоха «нулевых» тоже на излете.

Пороки, которыми страдает Россия, давно и хорошо известны. Но если она вновь учится выращивать мировых профессионалов в сфере индустрии, то это неплохой индикатор.

Тем более, Россия начала принимать участие в EuroSkills всего четыре года назад (соревнования проводятся уже 63 года).

Как ни странно, эта новость не удивила. В ноябре в составе Российско-белорусского экспертного клуба автору этих строк довелось посетить целый ряд новых предприятий в Белгородской области и побеседовать с директорским корпусом. Речь идет, прежде всего, о фармацевтических предприятиях – в Белгороде на глазах возникает целый кластер, включающий их как органическую часть. Этим предприятиям нет еще и 10, а то и 5 лет. Сегодня они уже активно выходят на европейские и азиатские рынки.

Не проспать будущее

Подведем итог. Цель этого текста не в том, чтобы заставить восторгаться или убедить, что в России нет проблем. Проблемы есть, до сих пор в некоторых отраслях речь идет о жизни и смерти.

Смысл этого текста в другом. Левые интеллектуалы постсоветского пространства во многом правы. И были еще больше правы раньше. Но сегодня они смотрят не туда. Они по-прежнему увлекаются шельмованием «белогвардейской» России в духе «девяностых» и «нулевых», и рискуют проспать смену вех.

Да, это комфортно – пугать «олигархами», «маннергеймами» и пр. Но это сегодня больше подходит для салонов. На деле же как бы не проспать реальные изменения. Например, сегодня как раз надо думать о создании крупных совместных предприятий, пока импортозамещение в России не зашло слишком далеко.

И при этом надо отдавать себе отчет, что новый уровень стратегического экономического партнерства (стратегические инвестиции, проекты развития, согласование промполитики) сложно представить без выхода на новый уровень взаимодействия в вопросах политики и безопасности. Это справедливо как для стран Евразийского экономического союза, так и для Союзного государства.

Постсоветские левые, продолжающие видеть в России лишь «олигархическую республику», рискуют проспать будущее и упустить шанс на новую модель отношений.

Вячеслав Сутырин

Не разлей вода. Почему Европа останется в орбите США

Не разлей вода. Почему Европа останется в орбите США

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Не разлей вода. Почему Европа останется в орбите США

Не разлей вода. Почему Европа останется в орбите США

08.12.2016

08.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В XX в. США постепенно оказывались все в большей степени вовлеченными в европейские дела. После окончания Первой мировой войны американский капитал стал активно осваивать европейский рынок, с учетом того, что представители европейских стран банально оказались должниками США. Позиции США в Западной Европе усилились после Второй мировой войны. А в результате крушения СССР США окончательно упрочили свое положение в Европе. И теперь уже не только финансовым и экономическим, но и военно-политическим образом. Изначально США пришли в Европу вслед за собственным капиталом. Но после Второй мировой войны на первый план вышли уже политические задачи.

Столпы американского влияния в Европе

США – это, прежде всего, корпорации, военная и экономическая сила, а также глобальная культура. Даже если гипотетически предположить, что американское политическое и военное влияние может сократиться, то при этом США обладают устойчивыми позициями на рынке глобальной культуры. После крушения СССР американизация массовой культуры стала совершенной обыденностью в европейских странах, тем более, что в это время быстрыми темпами рос Интернет.

В центре американского образа жизни, раскрученного США, лежат идеи экономических возможностей, политической свободы и иммигрантской культуры. Но в настоящее время эти идеи «хромают». США уже не являются единственной страной экономических возможностей, уже не выглядят как непререкаемый лидер свободного мира, а иммигранты вызывают чувство отторжения у многих современных американцев.

Тем не менее, США сохраняют превосходство в очень важном сегменте влияния - в СМИ, которые непосредственно определяют новостную повестку европейских средств массовой информации.

Так, CNN International остается крупнейшим информационным агентством в Европе, на которое ориентируются европейские СМИ. Это обстоятельство позволило всем западным средствам массовой информации буквально слиться воедино, например, в негативном представлении России.

Очевидным образом сохраняется американское влияние и в компьютерных технологиях. Телевидение, интернет, YouTube, iPhone родом из США. А именно они оказывают колоссальное влияние на молодежь. Крупнейшие корпорации в мире в этой сфере основаны в США: Microsoft, Apple, IBM, Intel, Dell и др. США также доминируют на европейском облачном компьютерном рынке. А глобальная облачная инфраструктура создается именно американским капиталом.

Нельзя не отметить и то, что США имеют возможности влиять на политику в области безопасности в Евросоюзе.

Благодаря подписанным соглашениям США сотрудничают с ЕС в области защиты европейских границ и персональных данных. При этом ЕС просто принял нормы и стандарты США в этой сфере. Поэтому эксперты часто указывают на то, что политика безопасности творится на трансатлантическом уровне, а не в Европе.

Другим важным и безусловным основанием влияния США на политику ЕС является американский капитал. Американские инвестиции после Второй мировой войны в 1950-60-е гг. в Европу постоянно росли, обеспечивая как минимум 50% от всех инвестиций, включая внутренние. А некоторые военные заказы США, размещенные, например, в Италии, в ходе Корейской войны, даже повлияли на так называемое итальянское экономическое чудо.

Согласно данным Financial Times от второго квартала 2016 г., американский капитал усилил свои позиции в Европе. И на фоне ухудшения показателей европейских банков, американские только увеличили свои доходы (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan, Citigroup). А по данным CNN, американская валюта наводнила Европу. При этом американские инвестиции позиционируются политиками в ЕС как драйвер для их экономики и трансатлантического сообщества в целом.

Еще одним столпом влияния США на европейские страны можно считать личное (т.е. существующее на личном уровне) и организационное воздействие представителей США на европейских партнеров. Периодически европейские журналисты сообщают о развитой системе лоббирования американских интересов в институтах ЕС. Лоббисты интересов США участвуют во всех дискуссиях в ЕС, начиная от технологий, заканчивая вопросами табака.

Так, соответствующие организации, занимающиеся лоббизмом и зарегистрированные на территории США, имели больше встреч с членами Европейской комиссии, чем какие-либо другие организации с конца 2014 г. по текущее время.

И на этих встречах они прямо представляли интересы США. Ряд экспертов также говорит о влиянии различных американских консультантов на европарламентариев. Американская коммерческая палата в ЕС сама участвует в экспертных группах, обсуждая вопросы сельского хозяйства, торговли, технологий и т.д.

Кроме того, американские НГО, например, Human Rights Watch и Centre for Democracy, также влияют на политику ЕС.

Сами представители ЕС привыкли сверять свои позиции во внешней политике с позициями США.

Например, китайский исследователь Жу Ликун пишет, что в отношениях ЕС-Китай именно американская реакция как сдерживает, так и направляет их развитие.

По этой причине он делает вывод о том, что ЕС не является ни зрелым, ни самостоятельным международным субъектом. И, конечно, цементирует и лакирует это воздействие связка членов ЕС с США в рамках НАТО. США остаются крупнейшим финансовым донором для организации, предоставляющей гарантии коллективной безопасности членам Евросоюза.

Трансатлантические виражи

Тем не менее, отношения между странами Евросоюза (а ранее Европейского экономического сообщества (ЕЭС)) и США испытывали взлеты и падения. Так, после окончания войны, европейские страны, попавшие в сферу влияния США, согласились с их политическими требованиями (в частности, изгнать из правительств коммунистов, вопреки их высокой популярности), получив взамен щедрое вознаграждение.

Но в 1957 г. Европа начала переживать процесс ревизии отношений с США, а европейцы стали открыто высказывать антиамериканские идеи и настроения, включая британское общество. В апреле 1961 г. на Совете Европы представитель Италии заявил, что Европа утратила доверие к американской внешней политике и уже не уверена в американском мировом лидерстве, так как американцы не желают нести бремя исторической ответственности за Европу.

После этого представители Европейского общего рынка стали говорить о трансатлантическом сообществе не как о базирующемся на мощи США, но как о системе договоренностей, опирающихся на два столпа – на Северную Америку и ЕЭС. Иными словами, именно после некоторого напряжения в отношениях между США и ЕЭС последнее стало всерьез задумываться о собственной правосубъектности.

Во время холодной войны Европа не могла чувствовать себя самостоятельной международной единицей. Между разными странами Европы (ЕЭС) и США сохранялись разногласия, но в условиях холодной войны европейцы предпочитали закрывать на них глаза. Притом что политический опыт у ЕЭС и США разный, да и отношение к идеологиям отличается. Например, в Европе понятие социализм не вызывает такого отторжения у истеблишмента, как в США.

Очередной виток изменений наступил после обрушения Берлинской стены и разрушения СССР. Washington Post тогда написала, что американцы решили свои проблемы в Европе и должны теперь переориентироваться на Азию.

Однако европейские партнеры были готовы к дальнейшим уступкам США – и в сфере развития трансатлантического партнерства (первое соглашение было подписано в 1995 г.), и в плане расширения в рамках ЕС, принимая в свой состав страны, уже вошедшие в НАТО, что служило крепким основанием присутствия США в Европе.

Сейчас политическое единство ЕС и США проявлено в интерпретации событий на Украине, вокруг Крыма и в Сирии. Важно, что европейские лидеры, даже проявляя готовность к переговорам с Россией, получали в ответ от американских партнеров пренебрежительные высказывания. Здесь можно вспомнить как В. Нуланд в кулуарах охарактеризовала визит канцлера ФРГ в Москву как «московские штучки Меркель», о чем писали СМИ.

НАТО – краеугольный камень

США нуждаются в поддержке Европы в Афганистане, Ираке, Ливии. Поэтому Brexit не представляется ими как переворот в трансатлантических отношениях. Так, после Brexit’a представитель Госдепартамента США Джон Кирби поспешил уведомить, что ЕС и Соединенное Королевство – это краеугольные камни в европейской и международной безопасности. А бывший посол США в ЕС Р. Морнингстар особо отметил, что по вопросам санкций в отношении России США имеют прекрасного союзника в лице ЕС.

Вместе с тем, сейчас Ближний Восток стал новым источником напряжённости между ЕС и США. При этом ЕС серьезно обеспокоен ослаблением своего влияния. Сейчас он стремится активизироваться на разных направлениях: иранском, афганском, ливийском, иракском, сирийском.

Но, невзирая на периодические разногласия (например, в отношении вторжения в Ирак), ЕС предпочитает по-прежнему смотреть на США как на гаранта европейской безопасности.

И НАТО здесь представляется уже не альянсом коллективной безопасности, а основным и единственным институтом безопасности для ЕС с признаваемой гегемонией США.

Именно по этой причине лидеры ЕС всерьез задумались о самостоятельном будущем своего проекта после избрания Дональда Трампа президентом США. Отсюда и поспешные заявления о продлении санкций в отношении России, о европейской армии, значительная активизация усилий на сирийском направлении и многое другое. Таким образом, ЕС стремится продемонстрировать готовность проявлять собственную политическую волю, без которой немыслима международная субъектность. Но при этом с надеждой смотрит на США, опасаясь их «измены». Но в таком случае очевидно, что партнерство ЕС с США так и не будет выстроено как равноправное.

За кулисами белорусских отставок в высших эшелонах

За кулисами белорусских отставок в высших эшелонах

07.12.2016

07.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

За кулисами белорусских отставок в высших эшелонах

За кулисами белорусских отставок в высших эшелонах

07.12.2016

07.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

5 декабря Александр Лукашенко уволил руководителя Администрации президента Александра Косинца и его заместителя Константина Мартынецкого. Многим действия главы Белорусского государства показались странными и неожиданными. Однако еще в начале октября перед новым составом парламента Александр Лукашенко выражал недовольство работой Администрации президента, указав на провалы в кадровой политике и отсутствие креативных идей по модернизации белорусской экономики.

Что происходит?

После критики в адрес Администрации президента стали распространяться слухи о возможном назначении на должность главы Администрации президента экс-премьер-министра в 2003-2010 гг., а сегодня одного из министров ЕЭК Сергея Сидорского. Однако последние кадровые перестановки этого пока не подтвердили.

Есть сомнение, что назначенный и.о. главы Администрации президента Валерий Мицкевич избавится от приставки и полноправно займет этот пост. Это связано с особенностью ранее занимаемых им должностей. Валерий Мицкевич занимался узкой юридической деятельностью и не был замечен на постах, где нужна организационная сноровка такого масштаба. До него на пост главы Администрации назначались именно опытные управленцы.

Перестановками в Администрации президента процесс кадровых изменений не закончится. Ожидалось, что со сменой руководителей Администрации президента произойдут и новые назначения в Совете министров. Пока они отложены, но неизбежны.

Некоторые руководящие посты министерств после избрания отдельных министров в парламент остаются вакантными. В частности, должность министра труда и социальной защиты.

Также можно наблюдать сильнейшее давление, особенно оппозиционной части информационного пространства, на министра внутренних дел Игоря Шуневича, который имеет ряд принципиальных позиций в отношении футбольных фанатов, незаконных массовых мероприятий, а также по вопросам борьбы с наркоторговлей.

Некоторые информационные вбросы, подобно информации о том, что экс-замглавы Администрации президента Наталья Петкевич займет кресло министра спорта и туризма, говорят о возросшей борьбе за новые кресла в возможном будущем новом правительстве. Главной же интригой является вопрос, останется ли Андрей Кобяков на посту председателя Совета министров Беларуси.

Почему нужна смена кадров?

Александр Косинец и правительство Беларуси назначались Александром Лукашенко как антикризисные менеджеры в конце 2014 г., когда под влиянием украинского фактора началась рецессия. Как видно из оценок президента, Александр Лукашенко остался не особо удовлетворен итогами этого антикризисного менеджмента. Есть претензии и к кадровой политике, и к модернизации, и к промышленному развитию. Особо хромает менеджмент продаж на флагманах белорусской индустрии. И вопрос этот далеко не решен. Готовящийся проект решений в этих сферах, скорее всего, будет представлен вместе с новыми министрами уже к концу этого года.

Петр Петровский, научный сотрудник института философии НАН Беларуси

Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Белорусская экономика, как и другие экономики стран Евразийского союза, испытывает влияние кризиса. Уже второй год наблюдается падение ВВП. В последнее время Беларуси все активнее предлагают неолиберальные рецепты. «Евразия.Эксперт» встретился с заведующим кафедрой финансов Международного университета «МИТСО» (Минск) Александром Ярошевичем, чтобы разобраться, какое экономическое «лекарство» для Беларуси и стран ЕАЭС сработает, а какое даст неожиданные побочные эффекты. Эксперт работал над диссертацией по экономике в Кингстонском университете (Лондон) и стажировался в Питтсбургском университете в США, и посвятил значительное время изучению последствий неолиберальных реформ.

– В своей диссертации по экономике вы раскритиковали западные рецепты экономических реформ для Беларуси. Почему они нам не подходят?

– Потому что рецепты всегда должны быть индивидуальными, а те, что предлагали и продолжают навязывать Беларуси, претендуют, с точки зрения их сторонников, на статус какой-то универсальности. Всегда нужно учитывать особенности развития, в том числе и исторического, каждого конкретного социума. Есть особенности и у нас, поэтому чужие рецепты нам не нужны. Ведь они доказали свою несостоятельность в нашем регионе, где достаточно долгое время их пытались воплощать в жизнь.

Я потратил много сил здесь и за рубежом, чтобы дать понять всем, кому это интересно, что статистика и факты не подтверждают успешность неолиберальных реформ или как сейчас модно говорить – структурных преобразований.

По-английски это называется «transition», но я предпочитаю слово трансформация, потому что тут есть нюансы. «Transition» – это переход из одного состояния в другое, заданное состояние, то есть от плана к рынку, как любят говорить на Западе. Трансформация тоже подразумевает процесс перехода, но мы не можем знать конкретный конечный результат. Мы можем видеть лишь ориентир, которым для нас является современная инновационная экономика – экономика всеобщего благосостояния, где первоочередное значение имеют не прибыль или какие-то финансовые аспекты, а именно жизнь человека, его развитие, здоровье, его возможности и т.д.

Только так мы можем претендовать на достойное место в современном разделении труда. Если же мы будем фокусироваться исключительно на рецептах реформ, выдуманных теоретиками в 1970-е гг. без учета наших особенностей, то зайдем в тупик.

– В Беларуси одним из сторонников подобных реформ является в прошлом помощник президента, а сейчас посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, чья книга «Финансовая диета» наделала в этом году много шума. Что он предлагает?

– Скажу вам честно, что книгу эту я не читал, но держал в руках и просматривал. Поэтому, исходя из беглого ознакомления, могу сказать, что Рудый предлагает то, что сейчас на Западе называется «austerity» – режим сокращения бюджетных расходов. Если речь идет о Беларуси, то нужно понимать, что основная доля этих расходов у нас приходится на социальную сферу.

К примеру, предлагается урезание декретного отпуска, и лично мне это не импонирует. У Беларуси подобные социальные гарантии гораздо шире, чем на Западе. Допустим, у нас мало кто может себе представить, что нигде в Западной Европе не предоставляется трехлетний декретный отпуск с обязательным сохранением рабочего места. Я жил в Великобритании и помню, что там оплачивали максимум 26 недель, по окончании которых делайте что хотите – никто не обязан сохранять за вами рабочее место.

Другой пример: сейчас в Японии, чтобы отправить ребенка в детский сад, оба родителя обязательно должны работать, в противном случае государство имеет право отказать в предоставлении места. Вот у нас такие вопросы вообще не стоят. У нас для детей делается очень многое, государство старается сохранять все самое ценное от советской системы.

То, что нам предлагают в рамках «финансовой диеты», для нас неприемлемо. Может быть, cесть на диету нам предлагают из-за нехватки опыта управления.

Речь идет не только о каком-то личном опыте, но и об опыте бывших социалистических стран. Я утверждаю это не просто так, а ссылаясь на свою работу еще десятилетней давности, которая депонирована в Британской библиотеке и где мною на 600 страницах доказано, что неолиберальные рецепты не сработают.

Отдельная глава там посвящена критике неолиберальных подходов. Совершенно очевидно, что к ожидаемым результатам не приводит ни приватизация, ни сокращение социальных расходов. Сегодня можно быстро все сократить, но восстановить это завтра будет в пять раз сложнее, дороже, а может, и в принципе невозможно. Большинство людей просто демотивируются, разбегутся и исчезнут с рынка труда.

– Но мы ведь должны как-то двигаться вперед. Какие вы видите альтернативы западным реформам?

– Двигаться вперед нужно только за счет предпринимательской инициативы. Это и есть та альтернатива, которую нам нужно взращивать, в том числе через систему образования, в регионах, пилотными проектами.

Посмотрите на опыт Китая последних тридцати лет. Они начинали свой путь ко второй экономике мира очень осторожно. В СССР отказались от плана, не выстроив ничего взамен.

В Китае была система «выроста» из плана. План для государственных предприятий оставался, но им давалась возможность производить что-то сверх госзаказа и продавать эту продукцию по рыночным ценам, как правило, на экспорт.

Заводы постепенно «вырастали» из плана, от них, в свою очередь, отпочковывались новые предприятия, представлявшие собой не просто торговые кооперативы, а именно альтернативные предприятия, которые сами производили продукцию, а не перераспределяли уже готовую.

Необходимо использовать этот опыт, а не зацикливаться на госсекторе. Мы должны как можно быстрее дать людям возможность адаптироваться. А для этого нужно постоянно на государственном уровне акцентировать внимание на том, что по-старому жить нельзя, надо думать о себе самостоятельно, а не надеяться на государство. На него можно надеяться лишь в социальной сфере. С точки зрения экономики человек должен ориентироваться на свои собственные силы. Но опять же, при этом государство должно поддерживать нуждающиеся в этом предприятия.

– У нас в последнее время очень часто, в том числе и на высоком уровне, говорят о том, что стоит закрыть все убыточные предприятия и развивать IT-сектор. Не может ли в итоге получиться так, что у нас не будет ни промышленности, ни высоких технологий?

– Может. С точки зрения государственной экономической политики подобный шаг будет очень и очень опрометчивым. Не все способны быть программистами, точно так же, как не все способны быть предпринимателями, и государство должно это понимать.

Да, можно и нужно ориентировать молодежь на IT. Но что, условно говоря, делать с их родителями? Им ведь надо как-то доработать до пенсии, сроки выхода на которую постепенно увеличиваются. Разве нормально будет, если детям придется содержать родителей напрямую, пока они не вышли на пенсию?

К счастью, в правительстве у нас правильно рассматривают государственный сектор не только с точки зрения экономических прибылей и каких-то производственных показателей, но и с точки зрения занятости.

Если люди не будут заняты хотя бы на госпредприятиях, то они вынуждены будут мигрировать, а это уже сценарий Прибалтики, Молдовы, Украины, Средней Азии и т.д.

Конечно, если бы у нас было столько денег, как у арабских шейхов, то ситуация была бы иной. Возьмем, к примеру, ОАЭ, где с 2008 по 2013 гг. население увеличилось в два раза даже несмотря на кризис мировой экономики. У них было 4,5, а стало 9,5 миллионов человек, из которых коренными жителями являются лишь 1,5 миллиона.

У нас же будет наоборот – молодежь может массово выехать. Поэтому надо смотреть на госсектор как на сферу, которая обеспечивает занятость. А уже занятость обеспечивает такой важный макроэкономический параметр, как спрос. А он, в свою очередь, определяет развитие не только социальной сферы, но и сферы услуг, в особенности торговли, транспорта, телекоммуникаций, туризма и т.п.

– Ни для кого не секрет, что ВВП Беларуси в этом году снизился на 2,8%. В прошлом году мы наблюдали снижение на 3%. С чем вы связываете нынешний экономический кризис?

– В основном с динамикой у наших крупнейших экономических партнеров. В первую очередь это касается России, где нынешняя конъюнктура стала следствием той экономической модели, которую там взяли на вооружение – неолиберализм на основе нефти и газа. Долгое время это работало, пока не возникли политические проблемы с конкурентами на международной арене. Как только появились эти проблемы, появилась и новая конъюнктура цен, вследствие чего и провалилась модель развития, основанная на принципе «ничего не делай, и все само сделается».

Мы очень сильно зависим от России. Хоть у нас и совершенно иная политико-экономическая модель, но, тем не менее, Россия является для нас важнейшим рынком. Поэтому все, что там происходит, прямым образом влияет и на Беларусь.

Мы тоже очень сильно стали зависеть от поставок нефтепродуктов на западные рынки. С точки зрения экономической безопасности это не самый лучший вариант. В развитых экономиках основной экспортной продукцией являются машины и оборудование.

У нас же эти статьи экспорта постоянно сокращаются и лишь в последние пару лет ситуация несколько улучшилась, да и то за счет падения общих объемов экспорта и сокращения доли нефтепродуктов. Доходило иногда до того, что нефтепродукты составляли порядка 40-50% экспорта, а доля машин и оборудования опускалась ниже 20%. Это не нормально.

– Вы упомянули, что у Беларуси и России разные экономические модели. Как, на ваш взгляд, нужно развивать евразийскую интеграцию, если учесть, что то же можно сказать и о других странах-участницах ЕАЭС?

– Если взглянуть на наши пять стран, то получается следующая картина: Россия и Казахстан представляют собой экономики сырьевого типа, Кыргызстан и Армения – эмиграционного типа, поскольку доля переводов от мигрантов доходит чуть ли не до половины ВВП. Беларусь же является в этом списке единственной экономикой производственного типа, которая сохраняет свою промышленность как важнейшую сферу не только для занятости, но и для экономической безопасности.

Те, кто любят указывать на успешный опыт восточноевропейских стран, почему-то больше не ссылаются на опыт некогда очень богатой Словении. В этой стране, несмотря на успешные реформы (а может как раз и благодаря им) образовался внешний долг на душу населения в разы больше, чем у нас, возник долговой кризис, в результате которого она была на грани дефолта.

С точки зрения безопасности стоит спросить – за чей счет было развитие? Подобные вопросы возникают и у Хорватии, и у Венгрии, и у Польши, и у других стран.

Взять, к примеру, Прибалтику, в которую очень верят кредиторы, но эта вера может закончиться в любой момент. Самый яркий пример – Исландия. Когда грянул мировой финансовый кризис, она была первым звеном, лопнувшим в цепочке развитых стран.

Показательно то, что там происходило: правительство выгнали вон, одобрили новую конституцию по интернету, главой государства стала женщина, которая начала сажать банкиров, приведших Исландию на грань дефолта.

Это единственная западная страна, в которой сажают именно банковских директоров, а не обычных клерков, как, например, во Франции или Великобритании. Не хотелось бы, чтобы подобное имело место у нас, потому что одно дело Исландия с населением в 300 тысяч человек, а другое дело – Беларусь с 10 миллионами и своим узловым геополитическим положением. Мы не можем себе позволить то, что позволяет сейчас Исландия в разговоре с кредиторами: отстаньте, когда сможем тогда и заплатим.

Беларуси нужно стараться ориентировать своих партнеров по евразийской интеграции на свои образ и производственную модель развития. Потому что опыт развитых стран показал: без сильного промышленного сектора ничего не добиться. Они ведь часто так себя и называют – промышленно-развитые страны.

Да, у них доля промышленности в экономике сократилась, но она стабилизировалась на уровне 10% и ниже уже вряд ли опустится. Они полностью обеспечивают себя во всем: от йогуртов до самолетов. Поэтому нам нужно стараться всячески продвигать в ЕАЭС белорусский путь развития. Пока мы не станем самодостаточными в промышленном плане, на нас будут смотреть сверху вниз.

– Есть ли что-то, что ЕАЭС может предложить миру прямо сейчас?

– Если будет переориентация на промышленное развитие, то он может дать хороший пример именно для Юга нашей планеты, потому что Северу мы никакой пример уже дать не можем. При этом мы должны показать, что не собираемся отказываться от своей социальной сферы. Даже в России и Казахстане она по-прежнему довольно существенная.

Если нам провести интеграцию на высокотехнологичной промышленной основе, мы можем дать понять миру, что можно и нужно развиваться именно так – собственными силами и с развитой социальной сферой. Она ведь потом сама себя оправдывает.

Чтобы у нас появились здоровые, образованные, инициативные и креативные профессионалы международного уровня, они должны быть взлелеяны от колыбели до университетского выпуска. Мы должны показать миру, что хоть СССР и развалился, но мы сохранили промышленность, социальную сферу и понимание того, что они нужны не просто сами по себе, а именно для устойчивого развития.

Беседовал Петр Петровский

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

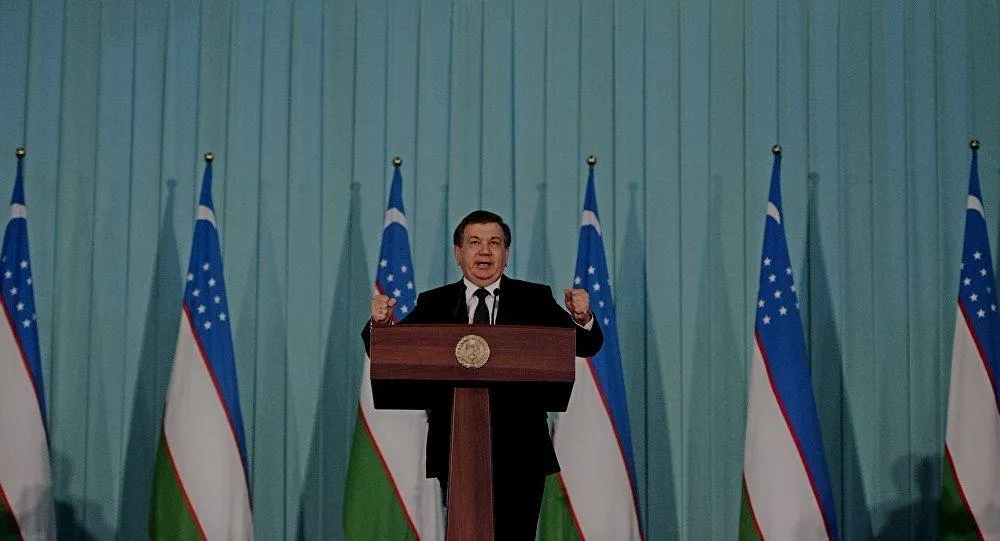

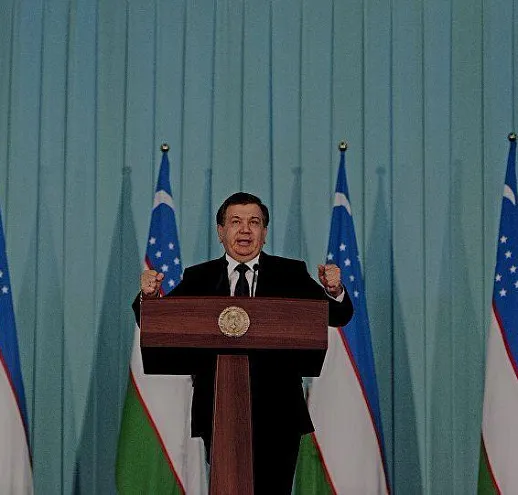

4 декабря в Узбекистане состоялись президентские выборы. Победивший на них Шавкат Мирзиеев стал вторым президентом республики после Ислама Каримова, бессменно правившего с 1991 г. Главный вопрос теперь заключается в том, каковы будут последствия его победы.

Неизбежная победа

Победа Шавката Мирзиеева на президентских выборах в Узбекистане была ожидаемой. Фактически победитель определился еще в первые дни после смерти Ислама Каримова, когда борьба за власть между узбекскими кланами закончилась победой премьер-министра. В моноцентричной политической системе, которая сложилась в республике после распада СССР, реальная борьба на выборах между конкурирующими политическими группировками практически исключена. Главный кандидат на пост президента определяется заранее в ходе противоборства, переговоров и согласования интересов основных политических сил.

Голосование в минувшее воскресенье стало всего лишь легитимизацией реально сложившейся политической ситуации, по итогам которой Шавкат Мирзиеев стал законным главой государства.

Впрочем, в условиях доминирования в современном мире демократических (нередко – формально) политических систем проведение президентских выборов является важным атрибутом, придающим смене первого лица Узбекистана законность в глазах собственного населения и мирового сообщества. Поэтому к организации избирательного процесса узбекские власти подошли крайне серьезно и ответственно.

Неслучайно выборы заслужили высокую оценку со стороны ОБСЕ, которая к республикам бывшего СССР настроена, как правило, скептически.

Главной претензией со стороны ОБСЕ закономерно стала низкая конкуренция между кандидатами. В остальном же Узбекистан скорее заслужил со стороны «главного смотрителя за демократией» в Европе похвалу.

«ЦИК провел хорошую организационную работу, - заявил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Петер Тейлер, - но уровень конкуренции мог быть выше, в частности, не было активных дебатов в ходе кампании кандидатов».

Среди недостатков он отметил признаки вброса избирательных бюллетеней, голосование по доверенности и случаи семейного голосования. Но на общую позитивную оценку выборов со стороны ОБСЕ эти инциденты существенно не повлияли.

Выборная статистика

Об отсутствии между кандидатами на пост президента реальной конкуренции говорит и распределение поданных за них голосов. По данным, озвученным на пресс-конференции главой узбекистанского ЦИКа Мирзой-Улугбеком Абдусаломовым, за Шавката Мирзиеева, баллотировавшегося от Либерально-демократической партии, проголосовало 88,61% избирателей, председателя Народно-демократической партии Хатамжона Кетмонова – 3,73%, председателя Социал-демократической партии «Справедливость» Наримона Уманова – 3,46%, а кандидата от Национально-демократической партии «Национальное возрождение» Сарвара Отамурадова – 2,35%. Подавляющее большинство набранных Ш. Мирзиеевым голосов говорит о том, что его кандидатура заранее была согласована с основными политическими кланами.

Примечательно, что явка избирателей по сравнению с предпоследними выборами президента оказалась даже несколько ниже. Узбекистан является самой густонаселенной страной Средней Азии. Избирателей в республике насчитывается 20 млн. 429 тыс. чел. – больше, чем численность населения Казахстана. В минувшее воскресенье на избирательные участки из них пришли 87,83%, тогда как в марте прошлого года эта цифра составила 91,01%.

Чуть более низкая явка может говорить как о том, что вопрос с выборами президента часть избирателей посчитала решенным и предпочла в этом процессе не участвовать, так и о том, что бюрократии было велено сосредоточиться на качестве избирательного процесса и не гнаться за показателями явки.

Что касается слишком высокого по меркам России, да и других европейских государств, участия населения в выборах, то сам по себе этот показатель не говорит об их фальсификации. Для каждой страны характерен свой уровень явки, который складывается под влиянием местных традиций, менталитета, политической культуры и других обстоятельств. В Узбекистане явка на президентских выборах всегда была высокой, что и подтвердили результаты последних выборов главы государства.

Пейзаж после выборов

Впрочем, для стран Евразийского союза главным является отнюдь не то, насколько качественно в Узбекистане были организованы выборы, а те последствия, которые смена президента будет иметь для его внешней политики.

В предвыборный период Шавкат Мирзиеев успел заявить о стремлении сохранять преемственность с политикой Ислама Каримова, развивать отношения с Россией и странами СНГ, а также назвал главными партнерами Узбекистана Россию, США и Китай.

Преемственность с курсом Ислама Каримова означает, по сути, политику нейтралитета, предусматривающую запрет на размещение иностранных войск, военных баз и отказ от присоединения к военным блокам. Напомним, что именно Ислам Каримов в 2009 г. стал инициатором выхода Узбекистана из ОДКБ, мотивировав этот шаг неэффективностью организации.

При этом внешнеполитическое наследие первого президента уже частично подвергнуто ревизии. Так, Ш. Мирзиеев взял курс на урегулирование весьма напряженных ранее отношений с Кыргызстаном и Таджикистаном, омраченных территориальными проблемами, а также конфликтами из-за поставок воды и энергоносителей.

Часть политиков и экспертов надеются, что изменится и отношение Ташкента к Евразийскому экономическому союзу, вступать в который И. Каримов категорически отказывался.

Между тем, это шаг может обернуться для России и других стран ЕАЭС весьма неоднозначным последствиями. Либерализация миграционного режима приедет к тому, что барьеры на пути трудовой миграции из 30-ти миллионого Узбекистана исчезнут, и количество работающих в РФ граждан республики резко вырастет. В результате усилится напряженность на рынке труда и обострятся межэтнические проблемы, которые в последние годы немного пошли на спад.

Сегодня была бы выгоднее модель некоего «внешнего» членства Узбекистана в ЕАЭС, которая может выражаться, например, в заключении договора об углублении торгово-экономического сотрудничества.

Такой шаг позволит избежать усугубления внутренних проблем союза, постепенно усиливая с Узбекистаном экономические связи, а также сотрудничество в других сферах.

Александр Шустов, кандидат исторических наук

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

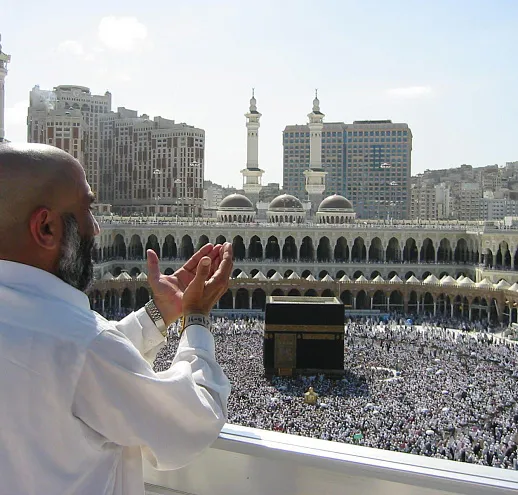

Саудовская Аравия – большая по площади страна с населением, превышающим 30 млн. человек. Основная религия – ислам ваххабитского толка, чьи предписания полностью определяют повседневную жизнь страны. Саудовская Аравия претендует на звание лидера мусульманского мира как по экономическим показателям, так и из-за присутствия на ее территории двух важнейших мусульманских святынь – Запретной мечети и мечети Пророка в Медине. Насколько длинные руки у мягкой силы Саудовской Аравии и в чем секрет ее успеха?

Богатой Саудовская Аравия становится в 1930-х гг., когда на ее территории были найдены огромные запасы нефти. Финансовое положение государства резко улучшилось в 1973 г. Тогда Саудовская Аравия наряду с другими арабскими странами, экспортирующими нефть, объявила эмбарго на поставку нефти в США и страны Европы в знак поддержки Египта и Сирии в войне с Израилем. Эмбарго повлекло за собой рост цен на нефть, что более чем удвоило поступления в казну королевства (в 1972 г. ВВП составил 40,5 млрд саудовских риалов, а в 1973-м - 99,3 млрд).[1]

Что же касается ваххабизма, то еще два столетия назад он считался маленькой еретической (из-за своих радикальных взглядов) сектой, существовавшей лишь на ограниченном пустынном пространстве в Неджде.

Ваххабизм не воспринимался всерьез мировой мусульманской общиной и практически не имел сколько-нибудь значимого числа последователей. Став обладательницей серьезных финансовых средств, Саудовская Аравия начала долгий процесс пропаганды и распространения ваххабизма в мире. В итоге эта страна вложила больше средств в пропаганду ваххабизма, чем СССР в пропаганду коммунизма.

Саудовская Аравия финансировала множество ваххабитских школ и мечетей на Балканах. Тем самым она изменила местную суфийскую мусульманскую культуру, сместив ее в радикальную сторону. [2] Это лишь один из многих подобных примеров активной деятельности данного государства. Открытие религиозных образовательных центров и мечетей через сеть фондов и благотворительных организаций по всему миру – приоритетное направление Саудовской Аравии в сфере распространения своего влияния и идеологии ваххабизма в мире «мягким» путем, т.е. без применения силы.

Отдельно стоит рассмотреть поддержку Саудовской Аравией радикального ислама путем предоставления помощи различным исламистским группировкам. Одним из основных факторов успешного существования радикальных исламистских организаций является стабильное и не прекращающееся их финансирование извне, а в идеале – самофинансирование. Говоря о внешнем финансировании, особо стоит отметить роль КСА [Королевства Саудовская Аравия – прим. «ЕЭ»] в этом процессе.

Саудовская Аравия начала финансировать радикальные исламистские группы во время войны против советских войск в Афганистане в 1979 г. Целью было «выдворить неверных» из этой мусульманской страны. Все осуществлялось при поддержке пакистанцев, с которыми у Эр-Рияда были прекрасные отношения.[2]

Саудовские спецслужбы, фонды, а также ряд бизнесменов в частном порядке осуществляли финансирование отрядов моджахедов, сражавшихся против советских войск. В настоящее время в Афганистан по-прежнему направляются денежные потоки из королевства. Сейчас основными получателями средств являются движение «Талибан» и афганские боевики «Аль-Каиды».[3]

Такие располагающиеся или располагавшиеся на территории КСА структуры, как Фонд «Аль-Харамейн» («Дом двух святынь»), «Национальный коммерческий банк», «Faisal Islamic Bank Ltd», «Аль-Муассаса ар-Раджихи» и другие были замечены в поддержке чеченских сепаратистов в ходе двух войн, а также в причастности к организации террористических актов в России.

Например, Фонд «Аль-Харамейн» неоднократно перечислял крупные денежные суммы в ваххабитский исламский центр «Кавказ», расположенный в Махачкале, через свой филиал в Баку. В 1997 г. фонд оказывал серьезную поддержку дагестанским салафитам, которые поставили себе задачу свержения на территории автономной республики конституционного строя и образования «исламского государства» в границах Дагестана и Чечни с выходом данного образования из состава России. Также фонд курировал снабжение чеченских боевиков оружием и амуницией.[3]

В финансировании радикальной палестинской группировки ХАМАС, которая во многих странах мира признана террористической организацией, в различные временные периоды принимали участие многие страны мира: Иран, Катар и другие, в их числе и Саудовская Аравия. Изначально радикальные настроения не были распространены в палестинском обществе. Однако с течением времени все изменилось.

Этому способствовало как начало финансирования ХАМАС со стороны Саудовской Аравии, которая, помимо денег, привнесла в регион и идеи радикализма, так и успехи палестинских добровольцев в Афганистане, которые воевали там против войск СССР. ХАМАС приобрѐл популярность, а на оккупированных территориях резко усилились радикальные исламские настроения.

Когда в 2011 г. в Сирии началась гражданская война, Эр-Рияд, руководствуясь собственными интересами и амбициями, вновь открыл свой файл сценариев подрывных действий.

Он начал поддержку суннитских оппозиционных групп, причем наиболее радикальных из них.[4] Эр-Рияд уже несколько лет активно поддерживает отряды радикальной оппозиции, воюющей как против режима Башара Асада, так и против запрещенного «Исламского государства».[5] Главной радикальной группировкой в Сирии, которую поддерживает КСА, является «Джабхат ан-Нусра», фактически филиал «Аль-Каиды» в этой стране. Однако саудовцы продолжают настаивать на причислении данной организации к «умеренной оппозиции».

Все это происходит при явном участии стран Запада – США, Великобритании, Франции, чьи интересы часто совпадают с саудовскими. Финансирование и подготовка моджахедов в Афганистане проводилось при поддержке США, которым было необходимо ослабление СССР.

Что же касается настоящего времени, то мы видим, что цель у Великобритании, Франции, США и Саудовской Аравии вновь одна – смена сирийского режима. Сейчас можно наблюдать, как США в Сирии поддерживает ту же радикальную оппозицию, что и Саудовская Аравия.[4][6]

Ничем не отличаются в этом вопросе Великобритания, стоящая на идентичных с США позициях, и Франция, вновь предлагающая осуществить в Сирии «ливийский сценарий» с введением бесполетной зоны, что фактически предоставляет воюющим против правительственной армии террористам время на перегруппировку и наращивание сил.[6]

Владимир Высоцкий, исламовед и арабист (Минск, Беларусь)

Список источников:

1. https://xn----7sbhmg0b5af4g.xn--p1ai/development/186-strana-chernogo-zolota.html

2. https://inosmi.ru/world/20140816/222410478.html

4. https://geopolitics.by/analytics/saudovskaya-araviya-razzhigaet-voynu-v-irake

5. https://www.gazeta.ru/politics/2016/09/30_a_10223423.shtml

6. https://riafan.ru/562448-siriya-i-kolonialnye-privychki-zachem-london-podderzhivaet-terroristov__

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

05.12.2016

05.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

05.12.2016

05.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

28-29 ноября Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в Баку. 1 декабря состоялась встреча президента с послом Азербайджана в Беларуси Исфандияром Вагабзаде по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Александр Лукашенко считает, что последние шесть лет были «наиболее бурными в отношениях между Беларусью и Азербайджаном». Как стороны планируют развивать сотрудничество, учитывает ли Минск позицию Армении, и что мешает азербайджанской нефти наконец найти свой путь в Беларусь?

Белорусско-азербайджанские договоренности

Во время визита в Баку Лукашенко провел ряд встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Артуром Таир оглы Раси-заде.

Стороны подписали план мероприятий по выполнению Программы социально-экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном до 2025 г. Для развития взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса подписана комплексная программа сотрудничества между странами до 2025 г. Подписаны программы сотрудничества в сфере образования и спорта.

Для борьбы с таможенными нарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортам, подписан протокол о взаимодействии между государственными таможенными комитетами. Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальной государственной телерадиокомпанией Беларуси и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

Было также заявлено о планах выйти на уровень взаимного товарооборота в $700 млн. в следующем году (запланирован рост более чем в два раза).

В течение визита подчеркивалось, что отношения между Беларусью и Азербайджаном вышли на уровень стратегического партнерства. Лукашенко посетил Аллею Шехидов, братскую могилу азербайджанцев, погибших во время «бакинской резни» 1990 г. и конфликта в Нагорном Карабахе 1992-1994гг., а также возложил цветы к могиле первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Ильхам Алиев наградил Александра Лукашенко орденом Гейдара Алиева - высшей государственной наградой Азербайджана.

Под нефтяным покрывалом

Во время переговоров в расширенном формате с президентом Азербайджана 28 ноября Лукашенко заявил о готовности сотрудничества в энергетической сфере.

«Если у вас есть интерес на рынке в Европе, да и не только в Европе, давайте сядем и договоримся. Мы готовы на долгую перспективу работать с Азербайджаном в случае договоренности», - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил лидера Азербайджана за недавнюю поставку нефти в Беларусь: в октябре на Мозырский НПЗ поступило около 85 тыс. т нефти.

«Вы не первый раз нас поддерживаете, но это была разовая поддержка. Я понимаю, что любой производитель нефти должен иметь стратегию. Мы готовы в этом плане продвигаться настолько далеко, насколько это в интересах Азербайджана», - подчеркнул Президент.

«У нас два мощнейших, самых современных нефтеперерабатывающих завода. Мы заканчиваем их модернизацию, выходим на более 90% глубины переработки нефти. Мы готовы рассмотреть в данный момент и давальческие поставки вашей нефти», - отметил глава государства.

Реализация стратегии на сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере позволяет Беларуси диверсифицировать поставщиков сырья на Новополоцкий и Мозырский НПЗ и более агрессивно бороться с конкурентами на рынке топлива.

Нефть марки «азери лайт» является одной из самых качественных в мире. Однако в октябре состоялась только разовая поставка 85 тыс. тонн сырья на Мозырский НПЗ. Не были подписаны также протоколы о нефтяном сотрудничестве. То есть энергетическое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном не приобрело стратегического характера. Здесь имеет место ряд причин.