Беларусь берется за ОДКБ

Беларусь берется за ОДКБ

21.10.2016

21.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Беларусь берется за ОДКБ

Беларусь берется за ОДКБ

21.10.2016

21.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Беларусь приняла у Армении председательство в Совете коллективной безопасности ОДКБ. О том, что ждет Организацию договора о коллективной безопасности в будущем и какие инициативы может выдвинуть Беларусь – «Евразия.Эксперт» рассказали белорусские политологи.

Директор Центра по проблемам европейской интеграции (Минск) Юрий Шевцов считает, что председательство Беларуси в ОДКБ будет ознаменовано в первую очередь усилением интеграционных тенденций внутри организации: «Президент А. Лукашенко недавно высказался, что в связи с новыми рисками и угрозами, которые появились в мире, особенно вокруг стран ОДКБ, надо усиливать интеграцию внутри этого блока, и я думаю, что Беларусь будет стараться».

Политолог высказывает предположение, что белорусская сторона может поднять еще одну очень важную тему. «Белорусским предприятиям надо иметь равный с российскими заводами доступ к общему экономическому пространству. То есть наши предприятия должны иметь такой же уровень военных заказов, как и российские» – подчеркивает Шевцов.

По мнению главного редактора портала «ИМХОклуб.by» Алексея Дзерманта, вероятнее всего, Беларусь сконцентрирует свои усилия на придании ОДКБ более действенного характера в отношении конкретных угроз вроде международного терроризма и уделит внимание проблемам общего военного планирования. «Беларусь также может выдвинуть предложения, направленные на выработку общих принципов при оценке угроз и реакции на них», - говорит Дзермант.

В то же время, эксперт полагает, что пока нельзя говорить об ОДКБ как о полноценной альтернативе НАТО: «У этих организаций слишком разные потенциалы и цели: ОДКБ в большей степени союз оборонительный, а НАТО имеет серьезную политическую составляющую».

Директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» (Минск) Александр Шпаковский полагает, что Беларусь не будет выносить в публичное пространство приоритеты своего председательства в ОДКБ.

По словам эксперта, сейчас можно обозначить лишь некоторые направления работы Беларуси со своими партнерами. «Во-первых, театром будущего противоборства, как геополитического, так и в рамках борьбы с силами международного терроризма, будет регион Центральной Азии. Поэтому естественно, что усилия, в том числе и Беларуси, будут направлены на максимальное укрепление обороноспособности наших союзников по ОДКБ из числа центральноазиатских государств.

Во-вторых, это военно-техническое и образовательное сотрудничество в рамках организации, а так же подготовка миротворческих контингентов для возможного участия в миротворческих операциях».

Аналитик отмечает, что в период своего председательства Беларусь не будет противопоставлять ОДКБ и НАТО. «Несмотря на то, что Александр Лукашенко заявил о необходимости заставить НАТО признать ОДКБ, это нужно делать не какими-то агрессивными действиями, а просто повышая авторитет структуры в регионе до того уровня, когда не считаться с мнением ОДКБ будет просто невозможно», - поясняет Шпаковский, добавляя, что лучшим способом заслужить признание и авторитет будет борьба с международным терроризмом.

Украинский кризис – на пути к новой эскалации?

Украинский кризис – на пути к новой эскалации?

20.10.2016

20.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Украинский кризис – на пути к новой эскалации?

Украинский кризис – на пути к новой эскалации?

20.10.2016

20.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Берлине завершились переговоры по украинскому кризису в нормандском формате – первые за год. Все участники подтвердили приверженность Минским соглашениям, однако угроза роста насилия в последние дни возросла. Доцент РГГУ Александр Гущин - о том, почему Украине стратегически невыгодно усиление конфронтации России и США.

Причины эскалации вокруг Донбасса

За последние дни серьезно обострилась обстановка вокруг Донбасса и украинского кризиса в целом. На линии соприкосновения усилились взаимные обстрелы. Риторика президента Петра Порошенко накануне встречи в нормандском формате свидетельствовала о том, что Киев по-прежнему, на словах говоря о безальтернативности Минских соглашений, не готов реализовывать политическую часть.

Только предварительно получив с помощью ОБСЕ контроль над российско-украинской границей, Киев готов идти на решение политического вопроса об автономии. Главный здесь – вопрос о проведении выборов в Донбассе. Одновременно с этим в Украине активно шло обсуждение возможностей введения визового режима с Россией, что в еще большей степени подогревало градус ситуации. Наконец, убийство в Донецке полевого командира ополченцев Моторолы в еще большей степени усилило напряженность. В Донецке заговорили о полном срыве Минских соглашений по вине Украины и о начале нового витка боевых действий.

Вряд ли можно сомневаться, что новое обострение ситуации вокруг Украины связано с общим контекстом, который сегодня существует в системе отношений России и Запада.

Ситуация высветила взаимоувязанность сирийского и украинского треков, причем на этот раз в негативной фазе. В данном случае приходится констатировать, что эта связь пока не сработала, как рассчитывали в пользу урегулирования. Переговоры между Россией и США по Сирии зашли в тупик и пока непонятно, как долго он будет продолжаться. Одновременно с обострением в Сирии осложнилась и обстановка вокруг Украины и Донбасса.

Дрейф Европы в сторону России остановлен?

На позицию Киева, безусловно, повлияло охлаждение позиции Европы по отношению к России после обвинений в бомбардировках мирного населения в Алеппо и в гуманитарном кризисе в этом районе.

Европейцы, сами по себе болезненно относящиеся к гуманитарным вопросам, да еще и находящиеся под давлением США. заняли довольно жесткую позицию в отношении Москвы. Главным образом, устами федерального канцлера ФРГ, которая заявила о возможности новых санкций, а также президента Франции, который своими заявлениями фактически свел на нет возможность визита российского президента в Париж. Сыграло роль и голосование России против французской резолюции по Сирии в ООН, которая была расценена Москвой как неприемлемая.

Такая позиция Европы для Киева сейчас очень важна. В последнее время европейские политические лидеры, дипломаты самого высокого уровня, вплоть до министров Ф.-В.Штайнмайера и Ж.-М.Эро, неоднократно давали понять, что европейский подход к украинскому кризису все больше дрейфует в сторону российского понимания порядка решения вопросов, связанных с выполнением Минских соглашений («сначала – автономия, затем – граница»).

Европа, все активнее оказывала давление на Киев, с точки зрения необходимости принятия закона о выборах в Донбассе. Росла усталость Запада от украинского вопроса в самой Европе, а также критика украинских властей за неэффективное реформирование государственной системы и экономики и отсутствие борьбы с коррупцией.

Сейчас же раскрученная тема Алеппо не позволяет европейцам открыто оказывать давление на Киев, ведь будет понятно, что тем самым они фактически псолидаризуются с Москвой, одновременно призывая расследовать ее действия в Сирии.

Возможна ли увязка Сирии и Украины?

Киев на фоне обострения в Сирии пытается продемонстрировать США свою значимость. Вопрос для украинского руководства действительно стоит остро. Самым кошмарным сном украинских властей и части украинского экспертного сообщества стала бы договоренность Москвы и Вашингтона по Сирии «за счет» Украины.

Конечно, такая договоренность, в случае ее заключения могла бы содействовать превращению Украины в нейтральное государство. Западные аналитики часто указывают, что это может привести к усилению российского влияния. Особенно принимая во внимание, что на Юге и Востоке страны значительная часть населения выступает за нормализацию отношений с Россией.

При том, что большая часть населения Украины считает Россию враждебной страной, значительная часть начинает разочаровываться в западном векторе политики, наступает фаза неопределенности, в которой возможности России увеличиваются.

Тем не менее, возможности для такого соглашения Вашингтона и Москвы пока крайне невелики. Украина в отношениях России и США занимает важное, но все же ограниченное место. Россия стремится обеспечить свои интересы на постсоветском пространстве и в мире. США, в свою очередь, стремятся не допустить появления в Евразии альтернативного центра силы.

Преодолеть разногласия США и России довольно сложно. Даже если на какой-то период будет достигнута разрядка, то на длительной дистанции конфронтационный сценарий остается наиболее вероятным и отказываться от возможностей игры на украинском направлении стороны вряд ли будут.

Таким образом, Киев своими действиями и заявлениями старается показать, что является не «чемоданом без ручки», а геополитическим фронтиром, который США надо всячески поддерживать.

Неотвратимость Минска-2

Украинские власти резкими заявлениями обеспечивают себе пиар внутри страны. Это особенно важно, так как многие украинские политики вообще выступают против реинтегрцаии Донбасса, опасаясь усиления через него российского влияния. Ведь реинтеграця эта может быть обеспечена в полноценном смысле только посредством предоставления широкой автономии.

Порошенко, в отличие от людей, не обличенных ответственностью властью, не может на деле отказаться от Минска-2. Он способен затягивать его выполнение, чем и занимается, но не в состоянии полностью отказаться от Минских соглашений, понимая уязвимое положение Украины. Очевидно, что «отказ» от регионов и попытка выстраивания новой границы Украины не ведет автоматически к урегулированию кризиса.

Москва, которая реализует сценарий реинтеграции на своих условиях, будет выступать против таких шагов Киева и вполне может оказать давление, да и Евросоюз совершенно не горит желанием получить очередной долгосрочный тлеющий конфликт.

Тем не менее, де-факто процесс интеграции Донбасса с Россией идет, несмотря на то, что России выгоден сценарий возвращения Донбасса в Украину на правах широкой политической автономии. В случае сохранения нынешней конфронтационной ситуации процессы интеграции Донбасса с Россией будут идти дальше.

Прогноз развития украинского кризиса

Возникает вопрос – возможна ли сейчас острая фаза эскалации или, напротив, прорыв к миру? Можно констатировать, что полномасштабная военная эскалация невыгодна Украине. Украинские власти прекрасно понимают, что их армия способна выполнить некоторые военные задачи в противостоянии ополченцам, но в противостоянии с Россией она способна лишь на оборонительные действия в довольно ограниченное время. НАТО, очевидно, не будет воевать на украинской территории.

Однако вероятность военной эскалации возрастет в случае разворачивания полномасштабного конфликта между США и Россией. Сами же по себе события, подобные убийству Моторолы, не могут запустить полномасштабную войны.

Сама же Украина от роста международной напряженности выигрывает лишь тактически. Стратегически от конфронтации России и Запада она проигрывает, находясь на первой линии, являясь фактически потенциальным театром военных действий и имея все более милитаризирющихся соседей.

Несмотря на эскалацию ситуации, маловероятно, что Европа пойдет на введение серьезных санкций против России из-за Сирии. Вероятное сохранение в 2017 г. антироссйиских санкций ЕС из-за Украины хотя и оказывает влияние на российскую экономику, но все же заметно меньшее, чем структурные проблемы и цен на энергоносители.

Все игроки ожидают итогов президентских выборов в США и европейских выборов 2017 г. После чего мы увидим либо новый раунд обострения, либо попытку выработать новую дорожную карту на основе «модернизированного Минска».

При любом исходе американских выборов вероятность быстрого решения украинского кризиса маловероятна.

Администрация Клинтон продолжит политику преемственности с вероятно более жесткой риторикой и большим нажимом на Москву. Но ждать от Клинтон полного разрыва с Москвой и эскалации конфликта вряд ли приходится, как бы на это не надеялись некоторые горячие головы в Киеве.

Сложно заранее прогнозировать шаги Трампа. Однако он будет в более сложном положении, учитывая проблемы с его восприятием даже в Республиканской партии. Вряд ли Трамп пойдет на какие-то резкие шаги в одну или другую сторону.

Сегодня вероятность дальнейшей заморозки конфликта на Донбассе с периодическими обострениями остается довольно высокой.

Однако в случае усиления конфронтации России и США украинское направление остается потенциально опасным, с точки зрения нового перехода противостояния на Юго-Востоке в горячую фазу.

Александр Гущин, к.ист.н.,

заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Беларусь vs МВФ: кто кого?

Беларусь vs МВФ: кто кого?

20.10.2016

20.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Беларусь vs МВФ: кто кого?

Беларусь vs МВФ: кто кого?

20.10.2016

20.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После резкой критики Александра Лукашенко требований МВФ по радикальному изменению социально-экономической политики Беларуси делегация белорусского правительства направилась в МВФ для обсуждения смягчения условий выдачи кредита. Нужен ли Беларуси кредит МВФ, какие условия кроме «шоковой терапии» могут поставить для его получения, и что стоит за этими требованиями? «Евразия.Эксперт» решил узнать у белорусских аналитиков – кандидата экономических наук, доцента Международного университета МИТСО (Минск) Вячеслава Ярошевича и специалиста в области политэкономии, магистра философских наук Дмитрия Куницкого.

Без МВФ не обойдемся

Заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич полагает, что Беларуси вряд ли удастся обойтись без кредита МВФ: «Необходимость получения кредита связана в первую очередь с тем, что мы проходим пик платежей по внешнему долгу. Безусловно, тут существуют определенные, уже обозначенные на самом высоком уровне риски, которые состоят в том, что нас ускоряют в плане непопулярных в народе мер – повышение тарифов, сокращение перекрестного субсидирования, активная приватизация и т.д.».

По мнению эксперта, у официального Минска есть неплохие шансы на получение кредита Международного валютного фонда, если учесть, что с предыдущим долгом перед МВФ Беларусь рассчиталась полностью и без всяких задержек. «Это скорее политический вопрос, поскольку очевидно, что этот кредит используется в том числе и для продвижения определенной геополитической повестки, – считает Ярошевич. – Если переговоры будут продолжаться с учетом корректив, которые внес президент Лукашенко, то к концу года ситуация должна проясниться».

Политэкономические противоречия МВФ и Беларуси

Магистр философских наук Дмитрий Куницкий сомневается в том, что кредит МВФ принесет Беларуси пользу. У Беларуси уже есть опыт получения кредита МВФ в условиях острой фазы мирового экономического кризиса.

«Тогда удалось обвести кредиторов вокруг пальца: взять кредит, но не выполнять некоторые из требований, которые предъявлялись, – говорит Куницкий. – Во многом тот кредит пошел на поддержку потребления, а не на развитие производства. Именно с тех пор и пошло наращивание задолженности Беларуси. Доли выплат по внешнему госдолгу в бюджете страны неуклонно росли, что нанесло большой ущерб, в том числе и социальной политике государства. Поэтому сегодня стоит вопрос о целесообразности кредита МВФ».

Дмитрий Куницкий считает, что кредит МВФ пойдет на пополнение золотовалютных запасов страны, суть которого заключается в создании подушки безопасности для иностранных инвесторов.

«Тот способ, которым нам предлагают [этот кредит] использовать, является ложным и не решит никаких экономических проблем в стране», – полагает Куницкий.

Беларусь ждет еще достаточно большой и тяжелый путь переговоров с МВФ, в котором к слову участвуют как представители условно «либерального», так и условно «консервативного» лагеря белорусского правительства. Пойдет ли МВФ на уступки Беларуси или белорусское руководство будет искать альтернативные источники заимствований – покажет время.

Неуловимый Кашаган

Неуловимый Кашаган

19.10.2016

19.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Неуловимый Кашаган

Неуловимый Кашаган

19.10.2016

19.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Во второй декаде октября был осуществлен повторный ввод в строй месторождения Кашаган, одного из крупнейших углеводородных объектов в мире. Открытое в 2000 г., супергигантское месторождение, обладая объемом извлекаемых запасов нефти в 1,7 млрд тонн и газа – 1 трлн куб. м., имеет все шансы упрочить позиции Казахстана на рынке нефтеэкспортеров и даже вывести страну на новые рубежи добычи. Однако на протяжении каждой из стадий разработки Кашагана акционеры сталкивались со всеми возможными препятствиями, вследствие чего ввод проекта в эксплуатацию уже отодвинут на 11 лет от первоначальной даты – 2005 г. Каковы шансы, что на этот раз запуск станет окончательным и нефть крупнейшего месторождения Каспийского региона потечет как следует?

Однозначного и неоспоримого ответа на поставленный вопрос не существует, однако сейчас шансы существенно выше, чем на момент предыдущего ввода месторождения в строй в 2013 г.

Официальный запуск разработки месторождения состоялся в июне 2013 г., и казалось, что после долгих восьми лет ожидания и превышения изначально установленного инвестиционного бюджета, Кашаган готов к разработке. Однако спустя три месяца добыча была приостановлена из-за утечки газа на искусственно созданном островке «Д».

В октябре того же года была предпринята еще одна попытка запустить добычу, однако была выявлена еще одна утечка газа. С тех пор добыча на Кашагане не велась, и акционеры проекта – КазМунайГаз, Eni, Total, ExxonMobil и Shell – пытались выявить причину неполадок и заново отстроить поврежденную инфраструктуру месторождения.

Коррозия металла

Кашаган (переводится с казахского как «неуловимый», месторождение названо в честь поэта Кашагана Куржиманулы) находится в казахстанской части каспийского шельфа, примерно в 70 км от побережья – нефть залегает в подсолевых пластах на глубине в 4 км.

Погодные условия в северной части Прикаспия характеризуются крайне сложными климатическими условиями, от +40°С летом до -40°С зимой. Таким образом, в случае применения конвенциональных методов добычи нефти и газа буровые установки сталкивались бы с серьезнейшими трудностями, так как Кашаган фактически расположен на мелководье, в рамках которого глубина воды не превышает 4 метра. Поэтому были построены четыре искусственных острова, взаимосвязанных трубопроводами, чтобы облегчить добычу на протяжении всего года.

Причина утечки газа из трубопроводов, и, как впоследствии оказалось, и нефти, скрывалась в сульфидном коррозивном растрескивании под напряжением. Попутный газ на месторождении Кашаган содержит порядка 17% сероводорода, нефть также демонстрирует высокий уровень меркаптановой серы, создавая в результате крайне коррозивную смесь.

Коррозивные свойства добываемых углеводородов способствовали появлению многочисленных микротрещин вдоль почти всей протяженности газо- и нефтепровода, соединяющего месторождение с материком. В случае малейшего нанесения вреда окружающей среде проект столкнулся бы с тяжелейшими последствиями, поэтому было принято решение разобраться и провести полную реконструкцию трубопроводов (прокладкой занималась итальянская Saipem, дочерняя компания Eni).

Следует отметить, что вся история разработки Кашагана неразрывно связана с проблемами. Ввод в эксплуатацию месторождения изначально планировался в 2005 г., однако после того, как построенное для рабочих жилье оказалось слишком близко к месторождению, подвергая их опасным токсическим испарениям, все пришлось перестраивать заново.

В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию происходили регулярные конфликты между рабочими и западными менеджерами из компаний-операторов проекта. К тому же целевой бюджет в рамках Северокаспийского соглашения о разделе продукции (North Caspian Production Sharing Agreement) был превышен примерно на $30 млрд, достигнув более $50 млрд.

Несмотря на внушительный перечень проблем, которые уже пришлось разрешить акционерам проекта, будущее сулит Кашагану еще не один вызов.

Осторожно все cделать можно

Компания North Caspian Operating Company (NCOC), формально являющаяся оператором проекта, будет весьма осторожно подходить к выходу на предельные мощности добычи Кашагана.

Так как ввод в эксплуатацию происходит лишь за месяц до того, как поверхность северного Каспия обычно покрывается льдом, 2016 г. не будет ознаменован какими бы то ни было прорывами в добыче.

В 2017 г. NCOC тоже рисковать не будет, и, по всей видимости, будет добиваться достижения консервативного показателя в 300 000 баррелей в день к концу года.

Предполагается, что в рамках первой стадии разработки месторождения Кашаган к 2021 г. будет достигнут уровень добычи в 370 000 баррелей в день (порядка 18 млн тонн). Принимая во внимание тот факт, что Кашаган обладает потенциалом добычи в 1 млн баррелей в день, акционеры намерены не повторять ошибок прошлого и не торопить события.

Добыча нефти в Казахстане с 2010 г. колеблется примерно на одном же уровне – 80 млн тонн в год. Благодаря вводу в строй Кашагана, а также повышению добычи на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, являющихся на данный момент основой казахстанского нефтяного сектора, Астана сможет в следующем десятилетии стабилизировать добычу cвыше 100 млн тонн в год.

В основном нефть Кашагана будет транспортироваться через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). КТК – единственный нефтяной трубопровод в России, гарантирующий посредством банка качества надлежащие характеристики транспортируемого ресурса.

До определенной степени это проблема для КТК, так как качество нефти из Кашагана немногим хуже, чем установленный трубопроводным консорциумом стандарт. На данный момент нефть сорта КТК (CPC) обладает плотностью в градусах API 46,5° и серностью на уровне 0,5% - в случае Кашагана те же показатели достигают 45° API и 1% серы.

В случае успешного и бесперебойного развития первой фазы разработки Кашаган можно будет рассмотреть и следующие меры по добыче несметных запасов месторождения.

Если правительство Казахстана и разрабатывающие месторождение компании смогут договориться об условиях ввода второй фазы разработки, им удастся удвоить добычу до 35-36 млн тонн нефти в год, обеспечивая таким образом более трети всей нефтедобычи страны.

В этой связи важно, чтобы правительство избежало каких-либо внутренних конфликтов или раскола на фоне неизбежного перехода власти от Нурсултана Назарбаева к преемнику, будь то члену семьи или одному из ближайших соратников.

Виктор Катона, cпециалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия)

Инфографика: Зачем Беларуси Островецкая АЭС?

Инфографика: Зачем Беларуси Островецкая АЭС?

18.10.2016

18.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Инфографика: Зачем Беларуси Островецкая АЭС?

Инфографика: Зачем Беларуси Островецкая АЭС?

18.10.2016

18.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Стратегические старты на земле и под водой

Стратегические старты на земле и под водой

18.10.2016

18.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Стратегические старты на земле и под водой

Стратегические старты на земле и под водой

18.10.2016

18.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

12 октября 2016 г. два из трех компонентов русской ядерной триады продемонстрировали «готовность к выполнению задач по предназначению», совершив испытательные пуски из различных регионов РФ. С чем были связаны испытания, и что они могут рассказать о состоянии стратегических ядерных сил России?

Старый «Тополь» борозды не портит

С космодрома Плесецк был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» (твердотопливная, трехступенчатая, моноблочная).

В настоящее время общее количество МБР данного типа в отечественных Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) оценивается экспертами в количестве от 72 до 90 единиц, иногда также встречается цифра 54. Пусковой комплекс является мобильным, ракета несет одну боеголовку.

«Тополя» первого поколения постепенно снимаются с вооружения в рамках выполнения Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и текущей модернизации стратегических ядерных сил (СЯС).

На ракеты этого типа приходится более половины запланированных (на основе данных, выявленных экспертами в ходе анализа открытой информации) пусков МБР на 2016-2017 гг.

Рис.1 Испытательный пуск МБР «Тополь». Источник: pressa-rvsn.livejournal.com.

С учетом успешного поражения условной цели на полигоне на полуострове Камчатка, Министерство обороны РФ сделало вывод о готовности ракетного комплекса «к выполнению поставленных боевых задач в период продленных сроков эксплуатации».

Следует подчеркнуть, что, согласно официальному сообщению, целью пуска 12 октября 2016 г. «явилось подтверждение продленных сроков эксплуатации МБР данного типа», т.к. ведется активная совместная работа РВСН и разработчиков «по максимальному использованию технического потенциала ракетных комплексов путем продления сроков эксплуатации сверх установленных гарантийных».

В 2015 г. были озвучены планы по завершению перевооружения соответствующих ракетных дивизий РВСН на новые подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» и «Рубеж» («Ярс-М») до 2021 г. Ранее сообщалось о продлении сроков эксплуатации «Тополей» с гарантийных 10 до 27 лет.

Родственники шлют пламенный привет

В тот же день из акватории Охотского моря по полигону Чижа на полуострове Канин между Белым и Баренцевым морями пуск из подводного положения неназванной баллистической ракетой межконтинентального класса выполнил ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Тихоокеанского флота К-433 «Св. Георгий Победоносец».

К-433 – одна из двух последних атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта 667БДР «Кальмар», несущих службу на Тихом океане, да и в целом в отечественном флоте.

В начале третьего десятилетия текущего века ожидается полная замена ветеранов на современные РПКСН проекта 955/955А «Борей», вооруженные баллистической ракетой подводных лодок (БРПЛ) Р-30 «Булава» (твердотопливная, трехступенчатая, до 10 боевых блоков). 27 сентября 2016 г. был произведен частично успешный экспериментальный залповый пуск БРПЛ «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий» из акватории Белого моря.

Рис.2. РПКСН «Св. Георгий Победоносец». Источник: podlodka.info.

Любопытно, что за последние годы автору не удалось найти ни одного упоминания типа баллистической ракеты, выпущенной с «Кальмаров». Возможно, «в гости на Север» полетела модернизированная двухступенчатая жидкостная ракета Р-29РК (например, в варианте РКУ-02), для которой предусмотрено оснащение тремя боевыми блоками, аналогичными БРПЛ Р-29РМУ-2 «Синева».

Некоторые эксперты полагают, что подводные крейсера проекта 667БДР могут применять именно «М»-версию, производство которой было восстановлено в начале 2000-х гг. (поставку очередной партии изделий планируют завершить до конца года). Однако представляется сомнительной идея достаточно глубокой реконструкции подводных лодок, планируемых к выводу из активного состава триады.

Бесспорная «Синева» (жидкостная, три ступени, до десяти боевых блоков в варианте «Лайнер») в тот же день была запущена из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск был произведен РПКСН Северного флота проекта 667БДРМ «Новомосковск», всего аналогичных подводных лодок («Дельфинов») в строю находится пять, и в настоящее время именно они составляют основу весьма разнородного «парка» отечественных морских стратегических ядерных сил.

Следует отметить, что в сообщениях Министерства обороны РФ акцентирована «эффективность системы боевого управления морскими Стратегическими ядерными силами», а также «итоговый» характер проверки от 12 октября 2016 г. для морской составляющей отечественной триады.

Ракеты октября

Относительно массовые тренировочные мероприятия стратегических сил не являются чем-то чрезвычайным.

Практически идентичным «тройным залпом» отечественные стратегические силы отметились в 2010 г. А чуть менее года назад в ходе плановой тренировки по проверке системы управления схожий «ассортимент» изделий, пуск которых был осуществлен с космодрома Плесецк, акваторий Баренцева и Охотского морей, был дополнен воздушной составляющей – стратегические ракетоносцы Ту-160 испытали крылатые ракеты. Кроме того, крылатые ракеты были запущены кораблем Каспийской флотилии «Великий Устюг», а также ОТРК «Искандер» на полигоне Капустин Яр.

Выбор систем для учебных пусков в некоторой мере объясняет нарастающий разрыв между количеством носителей и боезарядов, подпадающих под ограничения СНВ-III: 508 (потолок СНВ-III – 700) развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков и 1796 (1550) боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ, а также засчитываемых за развернутые тяжелые бомбардировщики.

Рис.3 Оценочная структура СЯС РФ в разрезе количества пусковых установок. Иллюстрация автора на основе данных проекта «Ядерное вооружение России» и Федерации американских ученых.

Следует отметить, что гораздо более предметный анализ подобных событий в области военной учебы и строительства был бы возможен в случае публикации развернутой информации по исполнению Договора СНВ-III российской стороной хотя бы подобно тому, как это делают американские партнеры.

В заключении не могу не обратить внимание на то, что особенную роль ядерного оружия в современных международных отношениях практически одновременно с пусками подчеркнул, комментируя российско-американские отношения, президент России Владимир Путин: «В глобальном плане мы несём особую ответственность, как две крупнейшие ядерные державы, за поддержание международного мира и безопасности».

Дмитрий Стефанович, независимый эксперт

Лукашенко хочет пересмотреть отношения с контрпартнерами

Лукашенко хочет пересмотреть отношения с контрпартнерами

18.10.2016

18.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Лукашенко хочет пересмотреть отношения с контрпартнерами

Лукашенко хочет пересмотреть отношения с контрпартнерами

18.10.2016

18.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

14 октября в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств. ОДКБ продолжает адаптироваться к меняющимся реалиям военно-политической обстановки в регионе. Президент Беларуси заявил, что надо не просить, а заставить НАТО признать ОДКБ, тем самым де-факто обозначив новый подход Минска к «интеграции интеграций».

На саммите Совета ОДКБ в Ереване 14 октября Александр Лукашенко заявил о непризнании ОДКБ со стороны НАТО.

«Если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они никогда нас не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию», - заявил Лукашенко. Только так можно добиться, по словам Лукашенко, «уважения со стороны наших контрпартнеров».

Естественно, эти слова справедливы не только для «оборонной» ОДКБ, но и для «экономического» ЕАЭС.

Фактически, президент Беларуси предложил вполне рабочую формулу континентальной интеграции после того, как мечты об «интеграции интеграций» в Большой Европе разбились об украинский кризис.

Проблема непризнания Западом интеграционных объединений на постсоветском пространстве давно на повестке дня – и не только в ОДКБ, но и в ЕАЭС, в Союзном государстве.

Последний эпизод имел место осенью 2015 г., когда Еврокомиссия оставила без ответа письмо с предложениями о сотрудничестве от Евразийской экономической комиссии. Почему-то в Брюсселе ответное письмо направили Владимиру Путину. Хотя в ЕАЭС в то время председательствовала Беларусь. Сложно удержаться от гипотезы, что тем самым Брюссель попытался уязвить партнеров Москвы по евразийской интеграции. Это нормально – новое объединение тестируют на прочность.

Отсутствие признания де-факто означает преграду на пути расширения торговли, формирования коллективной системы безопасности в Европе, заключения инвестиционных соглашений и т.д. Именно поэтому «интеграция интеграций», создание Большой Европы с участием стран ЕС и ЕАЭС, долгое время были на повестке дня. Однако эта идея не сработала - не было достаточной мотивировки и политической воли. А затем череда кризисов с кульминацией в Украине и в Сирии отодвинула Большую Европу в туманное будущее.

Александр Лукашенко озвучил то, что давно витало в воздухе. Вместо того, чтобы растрачивать силы на то, чтобы стать школяром-отличником, вызвав скупую слезу признания учителей европеизации, лучше самим выстроить полноценное интеграционное объединение, с которым «контрпартнеры» вынуждены будут сотрудничать ради своей выгоды.

Конечно, публично никто не будет отказываться от идеи сотрудничества с Евросоюзом. Да и с НАТО надо поддерживать диалог, хотя дальше диалога дело едва ли пойдет в обозримом будущем. Однако сосредоточиться все же следует на внутренней консолидации и развитии в рамках евразийских объединений.

ОДКБ и ЕАЭС будут признаны в качестве партнеров за рубежом лишь когда внутренняя сплоченность и организационная зрелость достигнет уровня, когда сотрудничество на двусторонней основе будет неполным без партнерства с организацией в целом.

Проще говоря, признают тогда, когда станет понятно, что организации эффективны и сплочены, а государства-участники тесно координируют свою политику - не только на принципах торга, но и на базе общих целей и ценностей.

Александр Лукашенко пока не предал огласке конкретных инициатив и приоритетов, которые заключают суть предложенного им подхода к новому выстраиванию отношений с зарубежными «контрпартнерами» ОДКБ.

Конечно, ОДКБ в обозримом будущем не превратится в блок, подобный НАТО. Для этого попросту нет предпосылок. В последние годы в ОДКБ предпринимаются усилия по повышению оперативной готовности организации. Помимо регулярных учений, в ОДКБ создан Центр антикризисного реагирования, начата подготовка к возможному созданию авиагруппировки. Это сделает ОДКБ более значимым актором в случае появления очагов нестабильности, в том числе по южному периметру границ организации.

Надо полагать, теперь Минск еще активнее включится в процессы укрепления ОДКБ. Тем более, что к Беларуси переходит председательство в Совете коллективной безопасности ОДКБ.

Подробнее про укрепление ОДКБ можно прочитать статью Дмитрия Евстафьева, где он изложил ряд интересных рекомендаций по развитию ОДКБ.

В ближайшие годы вряд ли стоит ожидать создания мощных наднациональных органов управления в ОДКБ, бюрократической армии. Вместе с тем, внутренняя консолидация и согласование позиций в рамках ОДКБ должны укрепляться. Государства-участники ОДКБ далеко не всегда видят угрозы одинаково. Так, всем известны противоречия вокруг нагорно-карабахского конфликта, или различные трактовки расширения НАТО в рамках Союзного государства Беларуси и России («угроза» или «вызов»).

В этом смысле важно заявление стран ОДКБ, приятое в Ереване, об угрозе развития глобальной ПРО, инициированной Вашингтоном, для стран ОДКБ. Ранее с подобным заявлением выступили Россия и Китай.

Помимо пересмотра стратегии выстраивания отношений с «контрпартнерами» следует обратить внимание на изменение характера вызовов перед ОДКБ и интеграционными объединениями в целом.

Современные конфликты часто приобретают форму «войны культур», когда сражения выигрываются за счет информационно-психологического воздействия, вплоть до искажения и навязывания определенной идентичности. И здесь не обойтись без выработки согласованных подходов к информационному пространству в странах ОДКБ.

Недостаточно лишь дискуссий о «цветных революциях». Если страны ОДКБ хотят, чтобы их действительно признавали и уважали, помимо всего прочего, им нужна и своя рациональность, свой взгляд на вещи, согласованная информационно-идеологическая линия, а не заимствованная у «контрпартнеров».

Вячеслав Сутырин

Brexit больно ударит по Прибалтике

Brexit больно ударит по Прибалтике

17.10.2016

17.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Brexit больно ударит по Прибалтике

Brexit больно ударит по Прибалтике

17.10.2016

17.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Голосование за выход Великобритании из ЕС вызвало серьезные опасения в странах Прибалтики. Сокращение трансферов в страны Балтии из европейских фондов в связи с потерей британской доли в общем бюджете Европейского союза неизбежно. Ведь Соединенное Королевство было одним из главных плательщиков в бюджет ЕС после Германии и Франции. Сколько денег получают страны Прибалтики от ЕС, на что тратят, и как будут жить после Brexit?

Непреодолимый вызов деиндустриализации Прибалтики

Также осложняется положение иммигрантов из стран Прибалтики по причине необходимости пересматривать их статус, а также из-за усиления негативного отношения самих британцев к выходцам из стран Центральной и Восточной Европы в целом (причем порой дело доходит до прямых столкновений и провокаций), о чем теперь регулярно пишет британская пресса.

Эти вопросы станут для Латвии, Литвы и Эстонии серьезным и почти непреодолимым вызовом. Ведь для их решения требуется рациональная и самостоятельная политическая позиция, государственный суверенитет, эффективное сотрудничество с соседними странами (с Россией в первую очередь), наличие собственной устойчивой промышленной платформы для обеспечения финансовой стабильности, общественное согласие.

К сожалению, страны Прибалтики не отвечают перечисленным критериям, что будет сказываться негативно на их развитии по мере сокращения субсидирования со стороны ЕС.

С самого начала интеграционного движения в ЕС страны Прибалтики оказались в прямой зависимости от финансовой поддержки со стороны коммунитарных институтов, поскольку вливались в общеевропейский рынок на тех условиях, которые были перед ними поставлены без учета экономических и социальных реалий региона. Еще до вступления в ЕС эти страны получали помощь по линии программ SAPARD, PHARE, ISPA.

Несмотря на компенсацию понесенных производственных потерь, благодаря субсидиям Евросоюза и прежде всего Германии, в долгосрочной перспективе отказ от крупного производства и его модернизации – это всегда отказ от стратегического развития.

Печальная картина складывается с учетом потери не только крупных промышленных производств, но и надежного производства электроэнергии. При этом значительные суммы направляются на нерентабельные проекты, например, строительство терминала сжиженного газа в Клайпеде.

Все это изначально поставило экономики балтийских стран по сравнению со странами «ядра» ЕС в неравноправное положение, которое уже невозможно изменить.

Сколько страны Прибалтики отдают и получают из бюджета ЕС

При этом страны не только получают денежные средства из общего бюджета ЕС. Они также должны сами направлять в него определенные суммы. Так, например, Литва отправила в бюджет ЕС 2014 г. €320 млн., Латвия – €244 млн., а Эстония – €178 млн.

При этом обратно они получают в виде инвестиций примерно в четыре раза больше.

Например, Литва на душу населения получает самый большой объем финансовой поддержки в ЕС.

Только с 2004 по 2006 гг. Литве предоставили более €1 млрд 500 млн, Латвии – более €1 млрд, Эстонии – €680 млн. С течением времени эти суммы росли. Так, с 2007 по 2013 гг. Литва получила более €6,8 млрд, Латвия – €4,53 млрд, Эстония – €4,7 млрд.

Жозе Мануэл Баррозу в свое время даже похвалил Эстонию, Латвию и Литву за то, что они грамотно осваивают ресурсы структурных фондов ЕС, которые составляют до 20% их ВВП.

Однако с учетом падения производственных показателей этих стран после финансового кризиса 2008 г., «балтийские тигры» все же должны были признать, что так и не смогли научиться эффективно расходовать средства, получая в качестве поддержки суммы, превышающие их годовой бюджет. Об этом говорят собственно сами представители Литвы, Латвии и Эстонии. Помимо этого, в 2015 г. на сайте criminal.lv прошла информация о том, что почти €12 млн, выделенных по линии структурных фондов Латвии, попросту исчезли.

Данные страны до сих пор входят в число бедных стран Евросоюза, напрямую зависимых от его финансовой поддержки, и именно балтийские государства обычно настаивают на увеличении бюджета ЕС.

Куда тратятся еврофонды в Прибалтике

Прежде всего, страны Прибалтики получают помощь из Фонда сплочения и Европейского фонда регионального развития (здесь действует критерий – страна получает финансирование, если ВВП на душу населения не превышает 75% от среднего по ЕС).

Основная масса средств идет на поддержку инфраструктурных проектов, включая коммуникационные проекты, помощь сельскому хозяйству и программы обучения или повышения квалификации персонала.

При этом в условиях «войны санкций» против России Прибалтика требует увеличения прямых выплат фермерам.

Особенно это актуально в условиях новой «аграризации» страны (в противовес индустриализации, от которой балтийские страны добровольно оказались в пользу «инновационной экономики», которая, однако, так и не была построена).

Основным финансовым инструментом ЕС для инвестиций в страны Прибалтики, как, впрочем, и в другие страны-члены, является Европейский фонд регионального развития. Его цель состоит в экономическом выравнивании и сокращении дисбалансов между государствами и отдельными регионами в их составе.

Бюджет ЕС: доноры и нахлебники

В случае со странами-членами ЕС, вступившими в его состав в 2004 г., структурные фонды работают на основании принципа «дополнительности», т.е. софинансирования проектов совместно с национальными бюджетами. Нередко структурные фонды выплачивают до 90% стоимости проекта, значительно облегчая жизнь национальным бюджетам.

Неудивительно, что страны-новички, вступившие в ЕС в 2004 г. и позже, воспринимаются основными экономиками ЕС как страны–нахлебники.

В свое время именно бюджетные аргументы, простые и понятные для обычных граждан ЕС, сильно повлияли на позиции жителей Нидерландов и Франции, проголосовавших против проекта Евроконституции в 2005 г.

Это также немаловажная причина, повлиявшая на отказ от ЕС британцев, которые отправляли в общий бюджет в два раза больше, нежели получали обратно.

Британия уже в начале июля 2016 г. отказалась перечислять очередной транш в размере £3 млрд., еще не начав официальную процедуру «развода».

Британская пресса постоянно акцентировала внимание на том факте, что экономики стран Центральной и Восточной Европы во многом поддерживались внушительными финансовыми вливаниями из ЕС и, в первую очередь, эти средства получали и бездумно тратили балтийские государства.

Именно этой жесткой зависимостью балтийских стран от субсидий ЕС можно объяснить негативное восприятие самой идеи Brexit руководителями Литвы, Латвии и Эстонии, которые еще до референдума боялись даже допустить мысль о его возможности.

Например, накануне Brexit был проведен опрос о будущем Британии среди жителей стран, зависимых от помощи Евросоюза. Наибольшее число тех, кто высказался против выхода Британии из ЕС, оказались литовцами.

Страны Прибалтики заняли очень жесткую позицию на переговорах по бюджету и инициативам ЕС. Они, опираясь на свое «форпостное» положение на границах с Россией, ссылаясь на успехи в области экологии (например, эксперты от фондов оценивают положительно успехи балтийских экономик в развитии производства электроэнергии из возобновляемых источников), добились сохранения объемов финансирования до 2020 г.

По соглашению с ЕС на период с 2014 по 2020 гг. Латвия получит €4,51 млрд, Литва – €6,82 млрд, Эстония – €3,59 млрд. Комиссар региональной политики Йоханнес Хан заявил, что эта помощь будет направлена на инновации и создание новых рабочих мест.

Бюджеты стран Прибалтики после Brexit

Несмотря на то, что программа регионального развития Балтийских стран уже утверждена до 2020 г., всем понятно, что условия финансирования после окончания этого финансового периода придется менять, а объем инвестиций из еврофондов будет значительно сокращен. После 2020 г. перед странами Прибалтики маячит неясная перспектива и сложный вопрос – кто денег подаст?

Кроме того, миграционный кризис также уводит средства из структурной и региональной политики ЕС на гуманитарную помощь и антикризисное регулирование. Более того, финансирование этих программ будет планомерно расти.

А сокращение ассигнований в страны Прибалтики прежде всего произошло как раз по линии политики сплочения, которую во многом финансируют структурные фонды ЕС.

В будущем в условиях потери доходов от фондов ЕС возникает реальная угроза дефицита бюджетов балтийских государств вплоть до 20% от ВВП.

Ожидание сокращения средств заставляет Литву, Латвию и Эстонию ускорить реализацию уже оплаченных проектов. По критериям предоставления финансовой поддержки из структурных фондов только эффективная реализация одобренных программ позволяет странам оформить заявку на новое финансирование.

Однако это непростая задача. Так, транспортные и энергетические проблемы остаются значительными, порты не загружены и простаивают. А строительные, дорожные и коммуникационные (компьютеризация) проекты зависли. В связи с этим средства, предназначенные Прибалтике по уже одобренным программам, уже поступают в меньшем объеме от предусмотренного.

Прибалтийские иммигранты после Brexit

Второй вопрос состоит в том, как Brexit отразится на прибалтийских иммигрантах в Британии, ведь их судьба до сих пор непонятна. И, безусловно, ситуация ухудшится для тех, кто еще только собирается иммигрировать в Соединенное Королевство.

У Литвы и Латвии довольно много граждан проживает в Соединенном Королевстве. Например, сайт литовского землячества в Соединенном Королевстве указывает:

в Британии проживает 200 тыс. литовцев, из которых 100 тыс. живет непосредственно в Лондоне.

Также отметим значительный прирост иммигрантов из Прибалтики. С 2008 г. по 2010 г. прирост латышей в Соединенном Королевстве составил более 128%. Как правило, выходцы из Прибалтики, как и другие этнические общности, формируют своеобразные анклавы. Например, Бостон в Восточной Англии уже превратился в маленькую Литву, жители которого чаще используют литовский, нежели английский. Он наполнен литовскими (и вообще восточноевропейскими) магазинчиками и пабами.

Однако помимо невнятного статуса и положения иммигрантов из Прибалтики в Соединенном Королевстве нельзя не упомянуть еще об одном факторе Brexit.

Так, падение курса фунта стерлингов в условиях Brexit также отразится на объемах переводимых сумм прибалтийскими иммигрантами из Великобритании на родину.

По данным Евростата в 2014 г. переводы прибалтийских иммигрантов составляли 5,7% от ВВП Латвии и 4,4% от ВВП Литвы.

Эти цифры демонстрируют самую высокую степень зависимости доходов страны от международных ремиссий (расчетов и переводов) внутри ЕС.

Кроме того, все еще непонятно, вернутся ли граждане стран Прибалтики из Британии обратно на родину.

Возвращение иммигрантов могло бы стать хорошей новостью при достаточном количестве рабочих мест. Но если экономика стран Прибалтики не обеспечит необходимый объем рабочих мест, то эффект будет прямо противоположный.

Прибалтийская геополитика после Brexit

Что касается проблем безопасности, которые являются центральными в политической (геополитической) риторике лидеров прибалтийских государств, сразу же отметим, что страны Прибалтики не могут играть ту роль, к которой стремятся, а именно – роль значимых игроков на международной арене.

Они обращают внимание не на реальные факты, а на симптомы, на символы и фантомные боли в международной политике. Это мешает рациональному восприятию ситуации и, несомненно, приведет к плачевному результату в экономическом и социальном развитии, а не только в политическом.

Балтийские страны в этом смысле оказываются очевидными приспособленцами. Пугая Запад мифической русской угрозой (фактически мы видим прямое паразитирование на идеях «советской оккупации» и «нового вторжения»), они требуют разнообразной поддержки со стороны ЕС и НАТО.

На фоне замедления темпов роста экономики ЕС и неопределенности объемов финансирования после 2020 г. страны Прибалтики все в большей степени начинают ориентироваться на НАТО.

Эстония, Латвия и Литва в большей степени стремятся «довериться» именно НАТО, а не евроструктурам. Соединенное Королевство всегда выполняло роль посредника между ЕС и США, представляя себя гарантом безопасности и трансатлантической солидарности в Европе. В условиях выхода из ЕС страна, видимо, отказывается от этой роли посредника, оставаясь близким соратником США и укрепляя двустороннее взаимодействие.

Это меняет отношение к проблеме безопасности в странах Балтии и заставляет связывать реализацию безопасности исключительно с поддержкой США, а не европейских партнеров. Опора на США проявляется и в деятельности разнообразных финансовых инструментов.

Например, в США работает фонд США-Балтия (US Baltic Foundation), который сотрудничает с Балтийско-Американской лигой свободы (Baltic-American Freedom League). Фонд поддерживает гражданское общество в странах Прибалтики, помогает им бороться с «информационным воздействием» России. При этом характер публикаций и заявлений этих организаций таков, что можно говорить о целенаправленном распространении русофобии.

Русофобия привела к тому, что Россия и российские предприятия отказываются от транзитных услуг Прибалтики. Объем инвестиций из России неуклонно сокращается. Особенно серьезной этой проблема станет после 2020 г. на фоне сокращения ассигнований из фондов ЕС.

Последнее, что остается «балтийским «тиграм» в сложившихся условиях – это, конечно, надежды. Интересно, что в связи с уходом Британии из ЕС прибалтийские столицы надеются стать новыми финансовыми центрами. Например, член Европарламента от Литвы, Ананас Гуога, отправил письмо в HSBC, приглашая этот банк переместиться в Вильнюс, в котором уже расположился офис банка Barclays. Латвия также заявила, что Рига готова предложить благоприятные условия для стартапов в банковской и финансовой сферах. Однако в этом случае они вступят в соперничество с Дублином, Франкфуртом, Амстердамом, отчасти с Люксембургом и Парижем. Но время для реализации многих балтийских надежд стремительно уходит.

Наталья Еремина, д.полит.н., доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Узбекистан превращается в газового гиганта?

Узбекистан превращается в газового гиганта?

17.10.2016

17.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Узбекистан превращается в газового гиганта?

Узбекистан превращается в газового гиганта?

17.10.2016

17.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Узбекистан планомерно наращивал добычу газа в постсоветский период. Теперь Ташкент делает заявку на укрепление своего энергетического положения в регионе, планируя рост добычи голубого топлива и развивая сектор газохимии. Сумеет ли правительство страны воплотить эти планы в жизнь?

130 лет назад, фактически параллельно с присоединением Кокандского ханства к российскому Туркестану, в поселке Чимион в Ферганской долине было положено начало добыче углеводородов в Узбекистане. Под руководством российских инженеров добытая нефть перевозилась на верблюдах и подвергалась примитивной первичной обработке.

Газ в энергетическом балансе Узбекистана появился лишь спустя почти 70 лет, уже в советскую эпоху, когда в бассейне Амударьи после активизации геологоразведочных работ было открыто месторождение Саталантепе. Открытие дало мощный толчок развитию газовой промышленности в Узбекистане – открывались все более крупные месторождения, среди прочих Газлинское с начальными запасами в 500 млрд м3, строились первые газопроводы в направлении Урала, и началась газификация Узбекистана.

Узбекистан в скором времени стал вторым среди советских республик по объемам добычи газа и сохранял эту позицию вплоть до распада Советского Союза, параллельно наращивая добычу к 1990 г. до 40 млрд м3.

Возникший в 1992 г. государственный концерн «Узбекнефтегаз» продолжал пользоваться плодами советской геологической разведки, в основном ведя добычу газа в Бухаро-Хивинской газонефтеносной области, на которую приходится подавляющее большинство разведанных запасов страны.

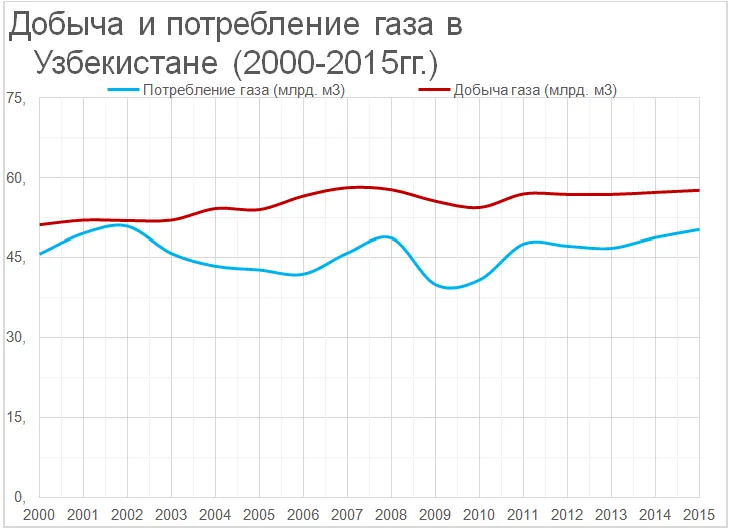

Первоочередной задачей узбекского правительства было достижение газовой независимости – в течение последних 15 лет (см. график 1) самообеспечение Узбекистана газом удалось достичь с лихвой. Большая часть газа Узбекистана потребляется на внутреннем рынке страны, в том числе, газом обеспечиваются и жилищно-коммунальный, и промышленные секторы экономики.

График 1. Добыча и потребление газа в Узбекистане (2000-2015гг.)

Источник: BP Statistics Survey 2016.

Ислам Каримов с первых дней жизни независимой республики стремился обеспечить государственный контроль над сферой энергетики. Фактически все относительно серьезные газовые проекты в стране проходят при участии государственного концерна Узбекнефтегаз (УНГ).

Тем не менее, ряд зарубежных компаний разрабатывает газовые месторождения Узбекистана, чаще всего на основании соглашения о разделе продукции. «Газпром», «ЛУКОЙЛ», китайская CNPC и корейская KNOC не намереваются покидать свои проекты на территории Узбекистана, несмотря на вмешательство со стороны правительства.

Отношение властей Узбекистана к западным «мейджорам» прохладное, особенно после событий 2005 г. в Андижане, повлекших за собой несколько сотен жертв. Жестокое подавление беспорядков привело к преждевременному закрытию авиационной базы США, санкциям в отношении правительственных чиновников и всеобщему сворачиванию диалога, несмотря на то обстоятельство, что Узбекистан – одно из немногих государств, с территории которого США могли обеспечивать интересы своей армии в Афганистане.

Несмотря на наличие болезненных вопросов, в последнее время было сделано несколько шагов в сторону нормализации отношений с Западом – после частичного снятия санкций на фоне визита Х. Клинтон в 2011 г., Дж. Керри в ноябре 2015 г. вновь попытался запустить переговорный процесс с властями Узбекистана. Доверие все еще не восстановлено, поэтому

в кратко- и среднесрочной перспективе недра Узбекистана будут разрабатываться в сотрудничестве с российскими и азиатскими компаниями.

«ЛУКОЙЛ» – крупнейший инвестор в сектор добычи газа Узбекистана. Активы компании покрывают все основные газоносные области Узбекистана, хотя упор на данный момент делается на традиционные регионы. Извлекаемые запасы блока «Кандым – Хаузак – Шады» и семи месторождений проекта «Юго-Западный Гиссар» составляют на 2016 г. порядка 160 млрд м3, добыча за 2015 г. выросла до 4,75 млрд м3. Добыча в будущем будет лишь расти, так как проекты были запущены в 2007 и 2012 гг. соответственно.

Увеличение объемов добычи на проектах «ЛУКОЙЛ» станет ключевым моментом для поддержания текущего уровня, так как уже к 2020 г. на долю российской компании будет приходиться около трети всей добычи (18-19 млрд м3) и фактически весь ее прирост. И все это будет происходить на фоне истощения залежей, эксплуатируемых еще с советских времен.

Gazprom International разрабатывает (совместно с УНГ) месторождение «Шахпахты», добыча на котором была начата в 1971 г. Благодаря доразведке месторождения и применению мер по повышению газоотдачи пласта, «Газпром» сумел к 2015 г. увеличить добычу до 350 млн м3. Согласно соглашению о разделе 2004 г., добычу на месторождении стороны договорились довести до 500 млн м3, поэтому вторичный пик «Шахпахты» может еще состояться в ближайшие годы.

В отличие от газа, добываемого на проектах «ЛУКОЙЛа», который в силу своего местонахождения и свойств перерабатывается и используется на территории Узбекистана, «голубое топливо» с месторождения «Шахпахты» экспортируется в Россию.

Новым рубежом добычи газа в Узбекистане может стать постепенно уменьшающееся Аральское море – «ЛУКОЙЛ», «УНГ» и китайская CNPC (у каждого по 33% акций созданного ими совместного предприятия Aral Sea Operating Co.) c 2006 г. трудятся над освоением его недр.

На данный момент на шельфе Аральского моря удалось найти лишь одно экономически рентабельное месторождение – Западный Арал – запасы которого достигают лишь 11 млрд м3.

В начале 2017 г., после обнародования результатов разведочной деятельности, будет яснее, станет ли регион Аральского моря местом промышленной добычи газа и будет ли газ этой местности отличаться от топлива, добываемого в других узбекских месторождениях, как правило, глубоко залегающих, с высоким содержанием сероводорода и высоким давлением пласта.

На данный момент экспорт узбекского газа осуществляется в направлении трех основных партнеров – Китая, России и Казахстана.

Ввиду политических разногласий и энергетических конфликтов Узбекистан не поставляет газ в менее развитые государства Центральной Азии, например, в 2012 г. был положен конец экспорту в Таджикистан.

Большая часть экспорта (в 2010-2015 гг. объем колебался в интервале 1-10 млрд м3 в год с общей тенденцией к понижению) приходится на Россию, в том числе благодаря поставкам российских компаний – эти объемы транспортируются через газопроводы «Бухара-Урал» и «Центральная Азия-Центр».

В 2012 г. Узбекистаном были созданы контрактные рамки для поставки 10 млрд м3 газа в год. Однако ввиду недостающих объемов «голубого топлива» Ташкент в среднем поставляет порядка 2-3 млрд м3. Больше экспортировать Ташкент не в состоянии ввиду ограниченного прироста объемов добычи и стабильно высокого спроса на внутреннем рынке.

В Узбекистане открыто более 200 месторождений углеводородного сырья. Большинство месторождений сосредоточено в традиционных центрах добычи – Бухаро-Хивинском регионе, Ферганской долине.

Узбекистан, однако, исследован неравномерно и может преподнести еще множество сюрпризов энергетическому сообществу. Например, находящаяся ниже по течению реки Амударья Автономная республика Каракалпакстан – наименее разведанная часть Узбекистана. Плато Устюрт с его такыровидной поверхностью почв может стать новым центром добычи газа в стране.

Пока что, несмотря на крайне благоприятный налоговый режим и многочисленные попытки иностранных компаний, недра Устюрта не выявили крупных залежей углеводородов, кроме месторождения Сургиль, разрабатываемого совместными узбекско-корейскими усилиями.

Власти Узбекистана поставили себе целью вывести добычу газа на уровень 66 млрд м3 в год к 2020 г. Вкупе с укреплением сектора газохимии – в мае 2016 г. был открыт газохимический комплекс в Устюрте, позволяющий впервые в странах Центральной Азии запустить блок полипропиленовой и другой газохимической продукции – заявка Ташкента на укрепление своего энергетического положения выглядит вполне выполнимо.

Устойчивому развитию газовой промышленности Узбекистана угрожает не отсутствие ресурсной базы и даже не нехватка зарубежных партнеров для совместной разработки месторождения, а политическая нестабильность. Конец власти Ислама Каримова может привести к масштабным распрям в энергетическом секторе.

Виктор Катона, cпециалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия)

Почему белорусские женщины не хотят рожать?

Почему белорусские женщины не хотят рожать?

14.10.2016

14.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Почему белорусские женщины не хотят рожать?

Почему белорусские женщины не хотят рожать?

14.10.2016

14.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Беларуси сегодня наметилось превышение рождаемости над смертностью. Эта тенденция связана, прежде всего, с вступлением в детородный возраст поколения «бебибумеров» конца 1980-х гг. и, по всей видимости, продлится недолго. В глубине же скрывается риск сохранения демографической стагнации, ставящий под угрозу призыв Александра Лукашенко увеличить население Беларуси вдвое.

Семейная политика в Беларуси: хорошо, но можно лучше

На первый взгляд, семейная политика в Беларуси достойна похвалы. Действительно, помощь и льготы матерям с детьми и особенно многодетным матерям в Беларуси закреплены законодательно и включены в число основных госприоритетов. То есть, при пересмотре бюджетных расходов, так называемом секвестировании государственных программ все, что имеет отношение к защите материнства и многодетности, является относительно неприкасаемым.

Можно выделить и мощную поддержку при строительстве жилья (для многодетных семей – почти бесплатное выделение жилья), поощрение строительства индивидуального жилья. А также достаточно солидную разовую выплату при рождении, один из самых продолжительных в мире декретных отпусков, привязку величины пособий к уровню средней заработной платы, введение материнского капитала, весомые льготы по трудовому законодательству (сохранение рабочего места, дополнительный выходной), право на различные разовые выплаты по месту работы и учебы, медицинский патронаж.

Но более глубокий анализ открывает перед нами гораздо более противоречивую картину. Во-первых, многое можно и нужно дорабатывать, в том числе расширяя важные льготы, которые, к тому же, не несут значительных потерь для казны. Например, почему бы не позволить матерям с детьми (по крайней мере, «декретницам») совершать бесплатный проезд в транспорте? А, такая ситуация, когда, к примеру, в многодетной семье старший ребенок достигает совершеннолетия: должна ли она автоматически лишаться статуса многодетной? А если это семья с 5 детьми? Почему у нас посещение государственных физкультурных центров для детей не отличается от взрослых? Месячное посещение бассейна отца с 2 детьми вытянет из семейного бюджета минимально $85.

Экономическая политика и демография

Второй уровень проблем заключается в государственной политике экономических реформ. Ведь достигнутые социальные стандарты нужно еще удержать. Сегодня им угрожает серьезный экономический кризис. Даже при обозначенных демографических приоритетах экономической политики они не смогут компенсировать тяжелое экономическое положение, например, безработицу среди глав семей.

Но дело далеко не только в кризисе. Умонастроения многих экономических стратегов сегодня однозначно совпадают с «доктриной МВФ» и Вашингтонским консенсусом.

Проводимая Национальным банком кредитно-денежная политика (ставка рефинансирования 17%, маржа (недавние вопиющие комиссионные), накачивание золотовалютных запасов в интересах трансграничного капитала, субсидирование банковских ставок за счет казны) – образец «шокового» монетаризма в лучших традициях гайдаровщины.

Доля бюджетных расходов на обслуживание государственного долга очень высока. К тому же принята практика длительных задержек выплат по государственным заказам (в том числе для ограничения денежной массы), разоряющая частные производственные предприятия.

По-прежнему сохраняется «африканский» пропорциональный подоходный налог. При том что в Беларуси выстроена весьма выверенная система налогового контроля, и именно высокодоходным слоям населения тяжелее всего укрыть свой доход (и среди них особенно – высоким чиновникам). Высокодоходные, быстрооборачиваемые и нетехнологичные отрасли хозяйства – включая оптовую торговлю, крупную и сетевую розницу, коммерческое строительство, субаренду – почти полностью отданы в частные руки.

«Доктрина МВФ» vs. установки Лукашенко

Особенно следует выделить проведенные либерально-рыночные реформы, имеющие прямое отношение к материнству. Это, прежде всего, – ценовое дерегулирование, дошедшее до полной отмены ценовых ограничений даже на товары первой необходимости, включая базовое продовольствие. Происходит теневая коммерциализация системы образования. Еще хуже обстоят дела в здравоохранении.

В особенно сложном положении находятся учителя, преподаватели, врачи, медсестры, научные сотрудники, работники сферы культуры и социальной защиты. А ведь преобладающая часть матерей занята именно в этой сфере труда. Тем более что от бизнес-леди, работниц салонов и бутиков не стоит ожидать рождения множества детей.

Еще более тревожную картину создают намерения дальнейших экономических преобразований, связанные с выполнением требований партнеров из МВФ и подобных структур. Они касаются вывода тарифов ЖКХ, транспортных услуг на самоокупаемость, прекращения льготного кредитования жилищного строительства, замораживания зарплат и пособий.

Люди предчувствуют этот ветер перемен и заранее начинают реагировать на него. Ведь не секрет, что в семейно-демографической политике многое «держится» на установках лично главы государства А.Г. Лукашенко. Ряд чиновников и представителей менеджмента госпредприятий спят и видят наступление эпохи рыночной вольницы с приватизацией и отказом от «пережитков» в виде социальной ориентации.

К общеэкономическим планам мощного либерального лобби добавляются и политэкономические реформы, имеющие воздействие на семью и материнство. Здесь мы встречаемся с гендерно-институциональными реформами: такими, как сокращение декрета, введение обязательного отцовского отпуска и т.д.

Рассматривается возможность либерального перехода к привязке декретного пособия к величине собственной зарплаты перед выходом в декрет. Что означает стимулирование планирования рождаемости женщиной, разрушающей надежду на возрождение многодетности.

Эгоизм, семья, эффективность

В чем причины таких подходов? Проблема в том, что установки классической западной политэкономии (или экономической теории) ошибочны на самом методологическом уровне, когда саму экономику рассматривают как нечто самодостаточное, как некую «первопричину» жизни общества.

Тогда любое общественное явление рассматривается как определенный экономический выбор в рамках стоимостной ситуации. Соответственно, и каждая проблема (в частности, семейная, демографическая) видится сквозь призму материального благосостояния, а решение – через его общее улучшение, частные материальные стимулы.

Отечественная политэкономическая мысль (дореволюционная и частично советская) видит роль политэкономии по-другому, как подчиненно-служебную к более высоким целям и смыслам человеческого бытия. Более того, изменяется даже ее предмет: уже не общественные отношения по поводу товарно-денежных ценностей с точки зрения их создания и распределения, но целостный образ человеческой жизни, в котором экономические отношения имеют духовно-нравственное значение и общежизненные последствия для человека лично и общества в целом.

Что это означает в преломлении к вопросу рождаемости? Уже принято, по крайней мере, частью ученого сообщества, что линейной взаимосвязи между рождаемостью и благосостоянием не существует. Правда, либеральные исследователи пытаются перехватить и эту закономерность и утверждать, что часто наблюдаемая пропорциональная связь бедности и высокой рождаемости заключена в неразвитой контрацепции, отсутствии сексуального просвещения, частично в архаичных табу и, наконец, в детях как единственной радости «бедняков».

Конечно, если все это отнять, то рождаемость снизится и у бедняков. Но самая важная связь у рождаемости имеется как раз с другим – с духовно-нравственным сознанием и местом в нем ценностей семейной жизни. И отношение к ним политэкономии – как раз не стороннего наблюдателя.

Именно создание такого хозяйственно-бытового уклада, который обеспечивал бы наилучшие условия для укрепления ценности семьи в ее христианском образе, с которым неизменно связано рождение и воспитание множества детей, и является одной из ключевых практических задач политэкономии (заметим, не максимальная эффективность производства и рост благосостояния).

А видение экономических процессов и событий сквозь призму такого укрепления (а не призму рыночной или производственной эффективности) – является одной из теоретических основ конструктивной политэкономии.

Что мешает многодетности?

Непосредственное обсуждение экономической стратегии и тактики укрепления семейного уклада, способствующего многодетности, – это, конечно, задача для многих общих усилий. Обратим внимание на самое главное. Основополагающие установки рыночного капитализма направлены против такого уклада. Причем здесь – как прямое действие капиталистических мотиваций (личная выгода, накопительство, карьерный рост, конкуренция, минимизация издержек), так и косвенное.

Например, капиталистическая система вырабатывает у человека неуступчивость и непокорность, неизменное отстаивание своего интереса в бизнесе. Нередко это переносятся и в семейные отношения, подрывая их изнутри. Ценностным препятствием для создания крепкой семьи и особенно рождения многих детей, которому не может помешать никакой экономический рост (и даже, наоборот, способствует), является желание «пожить в свое удовольствие». Происхождение этого фактора семейно-демографического кризиса, очевидно, духовное.

Но «действует» эта духовность в том числе и через политэкономические механизмы, через экономический уклад общества. Здесь особое место принадлежит такому элементу современного развитого капитализма, как «потребительство» – потребительское мировоззрение и поведение. Так называемым «обществом потребления» создается образ ложного, расточительного и неэффективного счастья с бесконечными в пределах жизни перспективами погони за ним, который своим соблазном разрушает ценности семейного строительства и особенно рождения детей.

С одной стороны, всеохватывающая рекламная индустрия, с другой стороны, целый набор потребительских благ, совершенно бесполезных с точки зрения строительства семьи, рождения и воспитания детей, превращаются в мощную силу, подавляющую брачные и родительские установки.

Экономическая политика государства должна быть направлена и на ограничительное управление «потребительской» силой и ее составляющими, например, рекламной индустрией.

Фактически ценностно-смысловая база экономической политики и принимаемые в ее рамках законы и нормативные акты должны быть пересмотрены в таком ключе защиты семейных ценностей и стимулирования деторождения.

Дмитрий Куницкий, магистр философских наук,

заместитель директора Минского государственного медицинского колледжа