Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

Интеграция на промышленной основе. Как реформировать экономику Беларуси и ЕАЭС

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Белорусская экономика, как и другие экономики стран Евразийского союза, испытывает влияние кризиса. Уже второй год наблюдается падение ВВП. В последнее время Беларуси все активнее предлагают неолиберальные рецепты. «Евразия.Эксперт» встретился с заведующим кафедрой финансов Международного университета «МИТСО» (Минск) Александром Ярошевичем, чтобы разобраться, какое экономическое «лекарство» для Беларуси и стран ЕАЭС сработает, а какое даст неожиданные побочные эффекты. Эксперт работал над диссертацией по экономике в Кингстонском университете (Лондон) и стажировался в Питтсбургском университете в США, и посвятил значительное время изучению последствий неолиберальных реформ.

– В своей диссертации по экономике вы раскритиковали западные рецепты экономических реформ для Беларуси. Почему они нам не подходят?

– Потому что рецепты всегда должны быть индивидуальными, а те, что предлагали и продолжают навязывать Беларуси, претендуют, с точки зрения их сторонников, на статус какой-то универсальности. Всегда нужно учитывать особенности развития, в том числе и исторического, каждого конкретного социума. Есть особенности и у нас, поэтому чужие рецепты нам не нужны. Ведь они доказали свою несостоятельность в нашем регионе, где достаточно долгое время их пытались воплощать в жизнь.

Я потратил много сил здесь и за рубежом, чтобы дать понять всем, кому это интересно, что статистика и факты не подтверждают успешность неолиберальных реформ или как сейчас модно говорить – структурных преобразований.

По-английски это называется «transition», но я предпочитаю слово трансформация, потому что тут есть нюансы. «Transition» – это переход из одного состояния в другое, заданное состояние, то есть от плана к рынку, как любят говорить на Западе. Трансформация тоже подразумевает процесс перехода, но мы не можем знать конкретный конечный результат. Мы можем видеть лишь ориентир, которым для нас является современная инновационная экономика – экономика всеобщего благосостояния, где первоочередное значение имеют не прибыль или какие-то финансовые аспекты, а именно жизнь человека, его развитие, здоровье, его возможности и т.д.

Только так мы можем претендовать на достойное место в современном разделении труда. Если же мы будем фокусироваться исключительно на рецептах реформ, выдуманных теоретиками в 1970-е гг. без учета наших особенностей, то зайдем в тупик.

– В Беларуси одним из сторонников подобных реформ является в прошлом помощник президента, а сейчас посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, чья книга «Финансовая диета» наделала в этом году много шума. Что он предлагает?

– Скажу вам честно, что книгу эту я не читал, но держал в руках и просматривал. Поэтому, исходя из беглого ознакомления, могу сказать, что Рудый предлагает то, что сейчас на Западе называется «austerity» – режим сокращения бюджетных расходов. Если речь идет о Беларуси, то нужно понимать, что основная доля этих расходов у нас приходится на социальную сферу.

К примеру, предлагается урезание декретного отпуска, и лично мне это не импонирует. У Беларуси подобные социальные гарантии гораздо шире, чем на Западе. Допустим, у нас мало кто может себе представить, что нигде в Западной Европе не предоставляется трехлетний декретный отпуск с обязательным сохранением рабочего места. Я жил в Великобритании и помню, что там оплачивали максимум 26 недель, по окончании которых делайте что хотите – никто не обязан сохранять за вами рабочее место.

Другой пример: сейчас в Японии, чтобы отправить ребенка в детский сад, оба родителя обязательно должны работать, в противном случае государство имеет право отказать в предоставлении места. Вот у нас такие вопросы вообще не стоят. У нас для детей делается очень многое, государство старается сохранять все самое ценное от советской системы.

То, что нам предлагают в рамках «финансовой диеты», для нас неприемлемо. Может быть, cесть на диету нам предлагают из-за нехватки опыта управления.

Речь идет не только о каком-то личном опыте, но и об опыте бывших социалистических стран. Я утверждаю это не просто так, а ссылаясь на свою работу еще десятилетней давности, которая депонирована в Британской библиотеке и где мною на 600 страницах доказано, что неолиберальные рецепты не сработают.

Отдельная глава там посвящена критике неолиберальных подходов. Совершенно очевидно, что к ожидаемым результатам не приводит ни приватизация, ни сокращение социальных расходов. Сегодня можно быстро все сократить, но восстановить это завтра будет в пять раз сложнее, дороже, а может, и в принципе невозможно. Большинство людей просто демотивируются, разбегутся и исчезнут с рынка труда.

– Но мы ведь должны как-то двигаться вперед. Какие вы видите альтернативы западным реформам?

– Двигаться вперед нужно только за счет предпринимательской инициативы. Это и есть та альтернатива, которую нам нужно взращивать, в том числе через систему образования, в регионах, пилотными проектами.

Посмотрите на опыт Китая последних тридцати лет. Они начинали свой путь ко второй экономике мира очень осторожно. В СССР отказались от плана, не выстроив ничего взамен.

В Китае была система «выроста» из плана. План для государственных предприятий оставался, но им давалась возможность производить что-то сверх госзаказа и продавать эту продукцию по рыночным ценам, как правило, на экспорт.

Заводы постепенно «вырастали» из плана, от них, в свою очередь, отпочковывались новые предприятия, представлявшие собой не просто торговые кооперативы, а именно альтернативные предприятия, которые сами производили продукцию, а не перераспределяли уже готовую.

Необходимо использовать этот опыт, а не зацикливаться на госсекторе. Мы должны как можно быстрее дать людям возможность адаптироваться. А для этого нужно постоянно на государственном уровне акцентировать внимание на том, что по-старому жить нельзя, надо думать о себе самостоятельно, а не надеяться на государство. На него можно надеяться лишь в социальной сфере. С точки зрения экономики человек должен ориентироваться на свои собственные силы. Но опять же, при этом государство должно поддерживать нуждающиеся в этом предприятия.

– У нас в последнее время очень часто, в том числе и на высоком уровне, говорят о том, что стоит закрыть все убыточные предприятия и развивать IT-сектор. Не может ли в итоге получиться так, что у нас не будет ни промышленности, ни высоких технологий?

– Может. С точки зрения государственной экономической политики подобный шаг будет очень и очень опрометчивым. Не все способны быть программистами, точно так же, как не все способны быть предпринимателями, и государство должно это понимать.

Да, можно и нужно ориентировать молодежь на IT. Но что, условно говоря, делать с их родителями? Им ведь надо как-то доработать до пенсии, сроки выхода на которую постепенно увеличиваются. Разве нормально будет, если детям придется содержать родителей напрямую, пока они не вышли на пенсию?

К счастью, в правительстве у нас правильно рассматривают государственный сектор не только с точки зрения экономических прибылей и каких-то производственных показателей, но и с точки зрения занятости.

Если люди не будут заняты хотя бы на госпредприятиях, то они вынуждены будут мигрировать, а это уже сценарий Прибалтики, Молдовы, Украины, Средней Азии и т.д.

Конечно, если бы у нас было столько денег, как у арабских шейхов, то ситуация была бы иной. Возьмем, к примеру, ОАЭ, где с 2008 по 2013 гг. население увеличилось в два раза даже несмотря на кризис мировой экономики. У них было 4,5, а стало 9,5 миллионов человек, из которых коренными жителями являются лишь 1,5 миллиона.

У нас же будет наоборот – молодежь может массово выехать. Поэтому надо смотреть на госсектор как на сферу, которая обеспечивает занятость. А уже занятость обеспечивает такой важный макроэкономический параметр, как спрос. А он, в свою очередь, определяет развитие не только социальной сферы, но и сферы услуг, в особенности торговли, транспорта, телекоммуникаций, туризма и т.п.

– Ни для кого не секрет, что ВВП Беларуси в этом году снизился на 2,8%. В прошлом году мы наблюдали снижение на 3%. С чем вы связываете нынешний экономический кризис?

– В основном с динамикой у наших крупнейших экономических партнеров. В первую очередь это касается России, где нынешняя конъюнктура стала следствием той экономической модели, которую там взяли на вооружение – неолиберализм на основе нефти и газа. Долгое время это работало, пока не возникли политические проблемы с конкурентами на международной арене. Как только появились эти проблемы, появилась и новая конъюнктура цен, вследствие чего и провалилась модель развития, основанная на принципе «ничего не делай, и все само сделается».

Мы очень сильно зависим от России. Хоть у нас и совершенно иная политико-экономическая модель, но, тем не менее, Россия является для нас важнейшим рынком. Поэтому все, что там происходит, прямым образом влияет и на Беларусь.

Мы тоже очень сильно стали зависеть от поставок нефтепродуктов на западные рынки. С точки зрения экономической безопасности это не самый лучший вариант. В развитых экономиках основной экспортной продукцией являются машины и оборудование.

У нас же эти статьи экспорта постоянно сокращаются и лишь в последние пару лет ситуация несколько улучшилась, да и то за счет падения общих объемов экспорта и сокращения доли нефтепродуктов. Доходило иногда до того, что нефтепродукты составляли порядка 40-50% экспорта, а доля машин и оборудования опускалась ниже 20%. Это не нормально.

– Вы упомянули, что у Беларуси и России разные экономические модели. Как, на ваш взгляд, нужно развивать евразийскую интеграцию, если учесть, что то же можно сказать и о других странах-участницах ЕАЭС?

– Если взглянуть на наши пять стран, то получается следующая картина: Россия и Казахстан представляют собой экономики сырьевого типа, Кыргызстан и Армения – эмиграционного типа, поскольку доля переводов от мигрантов доходит чуть ли не до половины ВВП. Беларусь же является в этом списке единственной экономикой производственного типа, которая сохраняет свою промышленность как важнейшую сферу не только для занятости, но и для экономической безопасности.

Те, кто любят указывать на успешный опыт восточноевропейских стран, почему-то больше не ссылаются на опыт некогда очень богатой Словении. В этой стране, несмотря на успешные реформы (а может как раз и благодаря им) образовался внешний долг на душу населения в разы больше, чем у нас, возник долговой кризис, в результате которого она была на грани дефолта.

С точки зрения безопасности стоит спросить – за чей счет было развитие? Подобные вопросы возникают и у Хорватии, и у Венгрии, и у Польши, и у других стран.

Взять, к примеру, Прибалтику, в которую очень верят кредиторы, но эта вера может закончиться в любой момент. Самый яркий пример – Исландия. Когда грянул мировой финансовый кризис, она была первым звеном, лопнувшим в цепочке развитых стран.

Показательно то, что там происходило: правительство выгнали вон, одобрили новую конституцию по интернету, главой государства стала женщина, которая начала сажать банкиров, приведших Исландию на грань дефолта.

Это единственная западная страна, в которой сажают именно банковских директоров, а не обычных клерков, как, например, во Франции или Великобритании. Не хотелось бы, чтобы подобное имело место у нас, потому что одно дело Исландия с населением в 300 тысяч человек, а другое дело – Беларусь с 10 миллионами и своим узловым геополитическим положением. Мы не можем себе позволить то, что позволяет сейчас Исландия в разговоре с кредиторами: отстаньте, когда сможем тогда и заплатим.

Беларуси нужно стараться ориентировать своих партнеров по евразийской интеграции на свои образ и производственную модель развития. Потому что опыт развитых стран показал: без сильного промышленного сектора ничего не добиться. Они ведь часто так себя и называют – промышленно-развитые страны.

Да, у них доля промышленности в экономике сократилась, но она стабилизировалась на уровне 10% и ниже уже вряд ли опустится. Они полностью обеспечивают себя во всем: от йогуртов до самолетов. Поэтому нам нужно стараться всячески продвигать в ЕАЭС белорусский путь развития. Пока мы не станем самодостаточными в промышленном плане, на нас будут смотреть сверху вниз.

– Есть ли что-то, что ЕАЭС может предложить миру прямо сейчас?

– Если будет переориентация на промышленное развитие, то он может дать хороший пример именно для Юга нашей планеты, потому что Северу мы никакой пример уже дать не можем. При этом мы должны показать, что не собираемся отказываться от своей социальной сферы. Даже в России и Казахстане она по-прежнему довольно существенная.

Если нам провести интеграцию на высокотехнологичной промышленной основе, мы можем дать понять миру, что можно и нужно развиваться именно так – собственными силами и с развитой социальной сферой. Она ведь потом сама себя оправдывает.

Чтобы у нас появились здоровые, образованные, инициативные и креативные профессионалы международного уровня, они должны быть взлелеяны от колыбели до университетского выпуска. Мы должны показать миру, что хоть СССР и развалился, но мы сохранили промышленность, социальную сферу и понимание того, что они нужны не просто сами по себе, а именно для устойчивого развития.

Беседовал Петр Петровский

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

Итоги выборов. Присоединится ли Узбекистан к Евразийскому союзу?

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

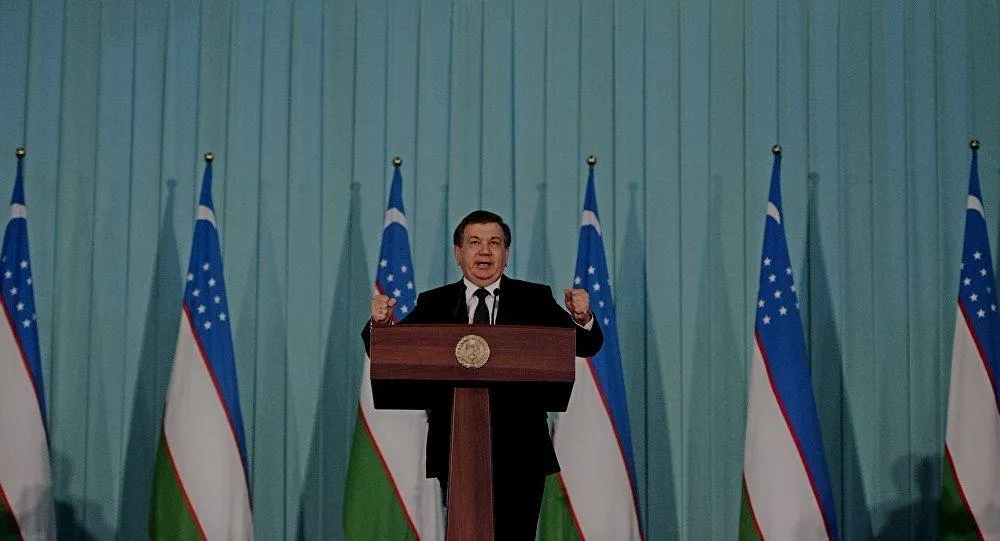

4 декабря в Узбекистане состоялись президентские выборы. Победивший на них Шавкат Мирзиеев стал вторым президентом республики после Ислама Каримова, бессменно правившего с 1991 г. Главный вопрос теперь заключается в том, каковы будут последствия его победы.

Неизбежная победа

Победа Шавката Мирзиеева на президентских выборах в Узбекистане была ожидаемой. Фактически победитель определился еще в первые дни после смерти Ислама Каримова, когда борьба за власть между узбекскими кланами закончилась победой премьер-министра. В моноцентричной политической системе, которая сложилась в республике после распада СССР, реальная борьба на выборах между конкурирующими политическими группировками практически исключена. Главный кандидат на пост президента определяется заранее в ходе противоборства, переговоров и согласования интересов основных политических сил.

Голосование в минувшее воскресенье стало всего лишь легитимизацией реально сложившейся политической ситуации, по итогам которой Шавкат Мирзиеев стал законным главой государства.

Впрочем, в условиях доминирования в современном мире демократических (нередко – формально) политических систем проведение президентских выборов является важным атрибутом, придающим смене первого лица Узбекистана законность в глазах собственного населения и мирового сообщества. Поэтому к организации избирательного процесса узбекские власти подошли крайне серьезно и ответственно.

Неслучайно выборы заслужили высокую оценку со стороны ОБСЕ, которая к республикам бывшего СССР настроена, как правило, скептически.

Главной претензией со стороны ОБСЕ закономерно стала низкая конкуренция между кандидатами. В остальном же Узбекистан скорее заслужил со стороны «главного смотрителя за демократией» в Европе похвалу.

«ЦИК провел хорошую организационную работу, - заявил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Петер Тейлер, - но уровень конкуренции мог быть выше, в частности, не было активных дебатов в ходе кампании кандидатов».

Среди недостатков он отметил признаки вброса избирательных бюллетеней, голосование по доверенности и случаи семейного голосования. Но на общую позитивную оценку выборов со стороны ОБСЕ эти инциденты существенно не повлияли.

Выборная статистика

Об отсутствии между кандидатами на пост президента реальной конкуренции говорит и распределение поданных за них голосов. По данным, озвученным на пресс-конференции главой узбекистанского ЦИКа Мирзой-Улугбеком Абдусаломовым, за Шавката Мирзиеева, баллотировавшегося от Либерально-демократической партии, проголосовало 88,61% избирателей, председателя Народно-демократической партии Хатамжона Кетмонова – 3,73%, председателя Социал-демократической партии «Справедливость» Наримона Уманова – 3,46%, а кандидата от Национально-демократической партии «Национальное возрождение» Сарвара Отамурадова – 2,35%. Подавляющее большинство набранных Ш. Мирзиеевым голосов говорит о том, что его кандидатура заранее была согласована с основными политическими кланами.

Примечательно, что явка избирателей по сравнению с предпоследними выборами президента оказалась даже несколько ниже. Узбекистан является самой густонаселенной страной Средней Азии. Избирателей в республике насчитывается 20 млн. 429 тыс. чел. – больше, чем численность населения Казахстана. В минувшее воскресенье на избирательные участки из них пришли 87,83%, тогда как в марте прошлого года эта цифра составила 91,01%.

Чуть более низкая явка может говорить как о том, что вопрос с выборами президента часть избирателей посчитала решенным и предпочла в этом процессе не участвовать, так и о том, что бюрократии было велено сосредоточиться на качестве избирательного процесса и не гнаться за показателями явки.

Что касается слишком высокого по меркам России, да и других европейских государств, участия населения в выборах, то сам по себе этот показатель не говорит об их фальсификации. Для каждой страны характерен свой уровень явки, который складывается под влиянием местных традиций, менталитета, политической культуры и других обстоятельств. В Узбекистане явка на президентских выборах всегда была высокой, что и подтвердили результаты последних выборов главы государства.

Пейзаж после выборов

Впрочем, для стран Евразийского союза главным является отнюдь не то, насколько качественно в Узбекистане были организованы выборы, а те последствия, которые смена президента будет иметь для его внешней политики.

В предвыборный период Шавкат Мирзиеев успел заявить о стремлении сохранять преемственность с политикой Ислама Каримова, развивать отношения с Россией и странами СНГ, а также назвал главными партнерами Узбекистана Россию, США и Китай.

Преемственность с курсом Ислама Каримова означает, по сути, политику нейтралитета, предусматривающую запрет на размещение иностранных войск, военных баз и отказ от присоединения к военным блокам. Напомним, что именно Ислам Каримов в 2009 г. стал инициатором выхода Узбекистана из ОДКБ, мотивировав этот шаг неэффективностью организации.

При этом внешнеполитическое наследие первого президента уже частично подвергнуто ревизии. Так, Ш. Мирзиеев взял курс на урегулирование весьма напряженных ранее отношений с Кыргызстаном и Таджикистаном, омраченных территориальными проблемами, а также конфликтами из-за поставок воды и энергоносителей.

Часть политиков и экспертов надеются, что изменится и отношение Ташкента к Евразийскому экономическому союзу, вступать в который И. Каримов категорически отказывался.

Между тем, это шаг может обернуться для России и других стран ЕАЭС весьма неоднозначным последствиями. Либерализация миграционного режима приедет к тому, что барьеры на пути трудовой миграции из 30-ти миллионого Узбекистана исчезнут, и количество работающих в РФ граждан республики резко вырастет. В результате усилится напряженность на рынке труда и обострятся межэтнические проблемы, которые в последние годы немного пошли на спад.

Сегодня была бы выгоднее модель некоего «внешнего» членства Узбекистана в ЕАЭС, которая может выражаться, например, в заключении договора об углублении торгово-экономического сотрудничества.

Такой шаг позволит избежать усугубления внутренних проблем союза, постепенно усиливая с Узбекистаном экономические связи, а также сотрудничество в других сферах.

Александр Шустов, кандидат исторических наук

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

Секрет мягкой силы Саудовской Аравии

06.12.2016

06.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Саудовская Аравия – большая по площади страна с населением, превышающим 30 млн. человек. Основная религия – ислам ваххабитского толка, чьи предписания полностью определяют повседневную жизнь страны. Саудовская Аравия претендует на звание лидера мусульманского мира как по экономическим показателям, так и из-за присутствия на ее территории двух важнейших мусульманских святынь – Запретной мечети и мечети Пророка в Медине. Насколько длинные руки у мягкой силы Саудовской Аравии и в чем секрет ее успеха?

Богатой Саудовская Аравия становится в 1930-х гг., когда на ее территории были найдены огромные запасы нефти. Финансовое положение государства резко улучшилось в 1973 г. Тогда Саудовская Аравия наряду с другими арабскими странами, экспортирующими нефть, объявила эмбарго на поставку нефти в США и страны Европы в знак поддержки Египта и Сирии в войне с Израилем. Эмбарго повлекло за собой рост цен на нефть, что более чем удвоило поступления в казну королевства (в 1972 г. ВВП составил 40,5 млрд саудовских риалов, а в 1973-м - 99,3 млрд).[1]

Что же касается ваххабизма, то еще два столетия назад он считался маленькой еретической (из-за своих радикальных взглядов) сектой, существовавшей лишь на ограниченном пустынном пространстве в Неджде.

Ваххабизм не воспринимался всерьез мировой мусульманской общиной и практически не имел сколько-нибудь значимого числа последователей. Став обладательницей серьезных финансовых средств, Саудовская Аравия начала долгий процесс пропаганды и распространения ваххабизма в мире. В итоге эта страна вложила больше средств в пропаганду ваххабизма, чем СССР в пропаганду коммунизма.

Саудовская Аравия финансировала множество ваххабитских школ и мечетей на Балканах. Тем самым она изменила местную суфийскую мусульманскую культуру, сместив ее в радикальную сторону. [2] Это лишь один из многих подобных примеров активной деятельности данного государства. Открытие религиозных образовательных центров и мечетей через сеть фондов и благотворительных организаций по всему миру – приоритетное направление Саудовской Аравии в сфере распространения своего влияния и идеологии ваххабизма в мире «мягким» путем, т.е. без применения силы.

Отдельно стоит рассмотреть поддержку Саудовской Аравией радикального ислама путем предоставления помощи различным исламистским группировкам. Одним из основных факторов успешного существования радикальных исламистских организаций является стабильное и не прекращающееся их финансирование извне, а в идеале – самофинансирование. Говоря о внешнем финансировании, особо стоит отметить роль КСА [Королевства Саудовская Аравия – прим. «ЕЭ»] в этом процессе.

Саудовская Аравия начала финансировать радикальные исламистские группы во время войны против советских войск в Афганистане в 1979 г. Целью было «выдворить неверных» из этой мусульманской страны. Все осуществлялось при поддержке пакистанцев, с которыми у Эр-Рияда были прекрасные отношения.[2]

Саудовские спецслужбы, фонды, а также ряд бизнесменов в частном порядке осуществляли финансирование отрядов моджахедов, сражавшихся против советских войск. В настоящее время в Афганистан по-прежнему направляются денежные потоки из королевства. Сейчас основными получателями средств являются движение «Талибан» и афганские боевики «Аль-Каиды».[3]

Такие располагающиеся или располагавшиеся на территории КСА структуры, как Фонд «Аль-Харамейн» («Дом двух святынь»), «Национальный коммерческий банк», «Faisal Islamic Bank Ltd», «Аль-Муассаса ар-Раджихи» и другие были замечены в поддержке чеченских сепаратистов в ходе двух войн, а также в причастности к организации террористических актов в России.

Например, Фонд «Аль-Харамейн» неоднократно перечислял крупные денежные суммы в ваххабитский исламский центр «Кавказ», расположенный в Махачкале, через свой филиал в Баку. В 1997 г. фонд оказывал серьезную поддержку дагестанским салафитам, которые поставили себе задачу свержения на территории автономной республики конституционного строя и образования «исламского государства» в границах Дагестана и Чечни с выходом данного образования из состава России. Также фонд курировал снабжение чеченских боевиков оружием и амуницией.[3]

В финансировании радикальной палестинской группировки ХАМАС, которая во многих странах мира признана террористической организацией, в различные временные периоды принимали участие многие страны мира: Иран, Катар и другие, в их числе и Саудовская Аравия. Изначально радикальные настроения не были распространены в палестинском обществе. Однако с течением времени все изменилось.

Этому способствовало как начало финансирования ХАМАС со стороны Саудовской Аравии, которая, помимо денег, привнесла в регион и идеи радикализма, так и успехи палестинских добровольцев в Афганистане, которые воевали там против войск СССР. ХАМАС приобрѐл популярность, а на оккупированных территориях резко усилились радикальные исламские настроения.

Когда в 2011 г. в Сирии началась гражданская война, Эр-Рияд, руководствуясь собственными интересами и амбициями, вновь открыл свой файл сценариев подрывных действий.

Он начал поддержку суннитских оппозиционных групп, причем наиболее радикальных из них.[4] Эр-Рияд уже несколько лет активно поддерживает отряды радикальной оппозиции, воюющей как против режима Башара Асада, так и против запрещенного «Исламского государства».[5] Главной радикальной группировкой в Сирии, которую поддерживает КСА, является «Джабхат ан-Нусра», фактически филиал «Аль-Каиды» в этой стране. Однако саудовцы продолжают настаивать на причислении данной организации к «умеренной оппозиции».

Все это происходит при явном участии стран Запада – США, Великобритании, Франции, чьи интересы часто совпадают с саудовскими. Финансирование и подготовка моджахедов в Афганистане проводилось при поддержке США, которым было необходимо ослабление СССР.

Что же касается настоящего времени, то мы видим, что цель у Великобритании, Франции, США и Саудовской Аравии вновь одна – смена сирийского режима. Сейчас можно наблюдать, как США в Сирии поддерживает ту же радикальную оппозицию, что и Саудовская Аравия.[4][6]

Ничем не отличаются в этом вопросе Великобритания, стоящая на идентичных с США позициях, и Франция, вновь предлагающая осуществить в Сирии «ливийский сценарий» с введением бесполетной зоны, что фактически предоставляет воюющим против правительственной армии террористам время на перегруппировку и наращивание сил.[6]

Владимир Высоцкий, исламовед и арабист (Минск, Беларусь)

Список источников:

1. https://xn----7sbhmg0b5af4g.xn--p1ai/development/186-strana-chernogo-zolota.html

2. https://inosmi.ru/world/20140816/222410478.html

4. https://geopolitics.by/analytics/saudovskaya-araviya-razzhigaet-voynu-v-irake

5. https://www.gazeta.ru/politics/2016/09/30_a_10223423.shtml

6. https://riafan.ru/562448-siriya-i-kolonialnye-privychki-zachem-london-podderzhivaet-terroristov__

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

05.12.2016

05.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

Найдет ли азербайджанская нефть путь в Беларусь?

05.12.2016

05.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

28-29 ноября Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в Баку. 1 декабря состоялась встреча президента с послом Азербайджана в Беларуси Исфандияром Вагабзаде по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Александр Лукашенко считает, что последние шесть лет были «наиболее бурными в отношениях между Беларусью и Азербайджаном». Как стороны планируют развивать сотрудничество, учитывает ли Минск позицию Армении, и что мешает азербайджанской нефти наконец найти свой путь в Беларусь?

Белорусско-азербайджанские договоренности

Во время визита в Баку Лукашенко провел ряд встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Артуром Таир оглы Раси-заде.

Стороны подписали план мероприятий по выполнению Программы социально-экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном до 2025 г. Для развития взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса подписана комплексная программа сотрудничества между странами до 2025 г. Подписаны программы сотрудничества в сфере образования и спорта.

Для борьбы с таможенными нарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортам, подписан протокол о взаимодействии между государственными таможенными комитетами. Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальной государственной телерадиокомпанией Беларуси и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

Было также заявлено о планах выйти на уровень взаимного товарооборота в $700 млн. в следующем году (запланирован рост более чем в два раза).

В течение визита подчеркивалось, что отношения между Беларусью и Азербайджаном вышли на уровень стратегического партнерства. Лукашенко посетил Аллею Шехидов, братскую могилу азербайджанцев, погибших во время «бакинской резни» 1990 г. и конфликта в Нагорном Карабахе 1992-1994гг., а также возложил цветы к могиле первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Ильхам Алиев наградил Александра Лукашенко орденом Гейдара Алиева - высшей государственной наградой Азербайджана.

Под нефтяным покрывалом

Во время переговоров в расширенном формате с президентом Азербайджана 28 ноября Лукашенко заявил о готовности сотрудничества в энергетической сфере.

«Если у вас есть интерес на рынке в Европе, да и не только в Европе, давайте сядем и договоримся. Мы готовы на долгую перспективу работать с Азербайджаном в случае договоренности», - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил лидера Азербайджана за недавнюю поставку нефти в Беларусь: в октябре на Мозырский НПЗ поступило около 85 тыс. т нефти.

«Вы не первый раз нас поддерживаете, но это была разовая поддержка. Я понимаю, что любой производитель нефти должен иметь стратегию. Мы готовы в этом плане продвигаться настолько далеко, насколько это в интересах Азербайджана», - подчеркнул Президент.

«У нас два мощнейших, самых современных нефтеперерабатывающих завода. Мы заканчиваем их модернизацию, выходим на более 90% глубины переработки нефти. Мы готовы рассмотреть в данный момент и давальческие поставки вашей нефти», - отметил глава государства.

Реализация стратегии на сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере позволяет Беларуси диверсифицировать поставщиков сырья на Новополоцкий и Мозырский НПЗ и более агрессивно бороться с конкурентами на рынке топлива.

Нефть марки «азери лайт» является одной из самых качественных в мире. Однако в октябре состоялась только разовая поставка 85 тыс. тонн сырья на Мозырский НПЗ. Не были подписаны также протоколы о нефтяном сотрудничестве. То есть энергетическое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном не приобрело стратегического характера. Здесь имеет место ряд причин.

Во-первых, азербайджанская нефть, поставляемая на белорусские заводы, имеет сложную схему доставки частично морским, частично трубопроводным транспортам, что резко увеличивает её цену.

Во-вторых, вопросы стратегического сотрудничества с Азербайджаном рядом экспертов увязываются также с проектами в сфере безопасности. Союзник Беларуси по ОДКБ Армения выступает резко против подобного сотрудничества. Карабахский конфликт был лишь заморожен, но не разрешен. Периодически на армяно-азербайджанской границе происходят обострения, которые заканчиваются человеческими жертвами.

В-третьих, дает о себе знать потенциальная нестабильность в Украине как в стране-транзитере азербайджанской нефти.

Существенную роль играет повышение экономической и политической стабильности в России, которая на фоне смены вех американской политики и нестабильности в Украине становится более предсказуемым союзником в сфере энергетики. Во время своего послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость крупных государственных инвестиций в человеческий капитал. Подобные инвестиции не делаются в условиях кризиса.

Поэтому послание Путина можно рассматривать как индикатор высокой уверенности российской политической элиты в окончании экономического кризиса. И это в Минске замечают.

Что в итоге?

Подводя итоги визита Александра Лукашенко в Азербайджан, можно прийти к следующим выводам.

-

Стратегическое партнерство между Беларусью и Азербайджаном на протяжении последних шести лет приносит конкретные выгоды.

-

Позиции Беларуси в регионе Южного Кавказа усиливаются. Минск при желании сторон может превратиться в переговорную площадку по решению проблемы Нагорного Карабаха, поскольку Беларусь имеет теплые и добросердечные отношения одновременно и с Арменией, и с Азербайджаном.

-

На примере развития белорусско-азербайджанских отношений была продемонстрирована правильность дипломатического курса Беларуси на многовекторную внешнюю экономическую политику.

-

В сотрудничестве в сферах энергетики и безопасности Минском и Баку взяла верх осторожность, которая обусловлена нарастанием конфликтности на постсоветском пространстве и стремлением сторон застраховаться от возможных неожиданностей.

-

Азербайджан является перспективным стратегическим партнером Беларуси в различных сферах, и потенциал сотрудничества далеко не исчерпан.

Александр Киселев, политолог,

преподаватель Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

Как Беларусь стала другой?

Как Беларусь стала другой?

05.12.2016

05.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Как Беларусь стала другой?

Как Беларусь стала другой?

05.12.2016

05.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

20 лет как Беларусь стала другой страной. Это особенно видно представителям соседних постсоветских стран, имевших сопоставимый с ней стартовый потенциал. Что же произошло с Беларусью за 20 лет, если еще в начале 1990-х гг. казалось, что страна будет развиваться по накатанному для большинства соседей сценарию: «десоветизация-приватизация-евроинтеграция»?

Белорусский перелом

Наверное, если бы не события 1994-1996 гг. Беларусь имела все шансы остаться ничем не примечательной страной. Однако сильный лидер и его превентивные и мобильные действия смогли повести страну другим путем. К 1994 г. Беларусь находилась в идеологическом ступоре и на геополитическом перепутье.

Белорусский поэт из Польши, Сократ Янович, приехав в Минск в 1993 г. и увидев развевающиеся над зданиями сталинского ампира бело-красно-белые флаги, почувствовал, что Беларусь находится «под оккупацией».

Наряду с новой символикой и идеологией разобщенность, смятение и дезориентация чувствовались и во внешней политике, и в экономической сфере. Рецепты вашингтонского консенсуса, которые уже стали укореняться в соседних России и Украине, также всерьез обсуждались в зале тогдашнего парламента Верховного совета. В Беларусь как страну, не определившуюся до конца со своим геополитическим выбором, зачастили лидеры различных государств.

Складывалась беспрецедентная ситуация. В обществе формировались противоположные друг другу центры силы, столкновение которых могло бы взорвать страну.

Выборы 1994 г., на которых одержал победу Александр Лукашенко, изменили ситуацию. Президент предложил противоположные «десоветизации-приватизации-евроинтеграции» планы по строительству новой Беларуси.

На этом фоне малая, но активная часть общества национал-демократической ориентации начала сбор сил для более активных действий. Стимулом для этого стал их проигрыш на референдуме 1995 г., на котором выносились вопросы геополитической ориентации, двуязычия и преемственность с национальной символикой БССР. По всем вопросам президент одержал победу.

Следует обратить внимание на эти кадры дискуссии президента и оппозиции БНФ вокруг вопросов референдума. Президент связывал свою позицию, прежде всего, с критикой макрофинансовой политики в отношении Беларуси, в частности, кредита МВФ в 1995 г.

С самого начала Александр Лукашенко исходил из принципа суверенитета. Геополитические же мифы того времени, распространенные еще во времена перестройки, утверждали, что единственным источником риска потери суверенитета может быть Россия. Подобные иррациональные инсинуации использовались в информационном поле как ширма для отведения глаз от реальной угрозы. Ведь выполнение мер вашингтонского консенсуса, особенно для ослабшей в ходе кризиса страны, ведет к потере экономического суверенитета. Президент оказался прав.

Согласно исследованию Брайна Джонсона и Бретта Шефера, с 1965 по 1995 гг. МВФ спасал с помощью «Вашингтонского консенсуса» 89 стран. К 2010 г. 48 из них оказались примерно в такой же экономической и социальной ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32-х ситуация ухудшилась.

О кардинальном улучшении речи не идет. Более того, Джозеф Стиглиц назвал консенсус причиной финансового кризиса в Азии.

Отказ от так называемой теории транзита как в политическом, так и в идеологическом и экономическом направлениях, продемонстрированный на референдуме 1995 г., привел к наращиванию давления со стороны западного сообщества и их сторонников внутри страны на президента и большинство населения.

Еще больше увеличило давление подписание 2 апреля 1996 г. договора о создании Сообщества Беларуси и России, выполнявшего решение референдума 1995 г. Для противников стало понятно, что идет закрепление новой модели развития, и провести откат назад с каждым днем будет все сложнее.

На приведенных выше кадрах минской весны 1996 г. видно, какого апогея достигло уличное противостояние в белорусском обществе в тот момент. Акции с силовыми действиями проходили еженедельно.

В особо массовых мероприятиях привлекались силовые структуры УНА-УНСО из Украины, участвовавшие в войне в Чечне, Югославии, Грузии, Молдове. Они привнесли свои методы уличной борьбы с переворачиванием машин, столкновениями с ОМОНом.

Судьбоносный референдум 1996 г.

Все говорило о силовом давлении на президента, целью которого являлся отказ от выполнения решений референдума 1995 г. и последующего его смещения со своего поста. Вдобавок к этому новоизбранный Верховный совет ХIII созыва в большинстве саботировал политику президента и создавал альтернативный центр власти.

Все это формировало риски как для общественной безопасности, так и делало систему управления Беларусью все менее функциональной. Требовались решительные шаги, которое бы дали возможность президенту в полной мере принимать соответствующие решения и контролировать их исполнение.

Инициированный президентом Лукашенко референдум включал, кроме вопросов изменений конституции, трансформировавших Беларусь из президентско-парламентской в президентскую республику, вопросы переноса дня независимости на 3 июля (День освобождения Беларуси), сохранения смертной казни и запрет купли-продажи земли и недр.

Накануне референдума 1996 г. в Беларуси. Источник: euroradio.fm.

Президентский план решения данных вопросов предусматривал окончательное переформатирование Беларуси. Поэтому неудивительно, что часть депутатов Верховного совета обеспокоилась вынесенным проектом изменений в Конституцию.

Показательной дискуссией может являться разговор между депутатом Верховного совета Ольгой Обрамовой и президентом Александром Лукашенко. Аргументы депутата сводились к ограничениям в отношении народа выносить вопросы на референдум без разрешения на это Верховного совета. Президент Лукашенко придерживался позиции о том, что народ Беларуси может решать на референдуме любые вопросы и сожалел, что Верховный совет сделал себя согласно принятому им самим закону цензором народа.

Данная полемика показательна уже тем, что референдум 1996 г. – это, прежде всего, спор о моделях дальнейшего развития страны.

Депутаты из числа коммунистов, аграриев и либералов, вынесшие на референдум свой проект конституции, предложили модель отсутствия центра политической силы, тем самым предусмотрев распыление власти в среде различных ведомств.

Подобные схемы западноевропейской либеральной практики приводят к определенной интервенции крупного бизнеса во власть. Лоббирование, продвижение интересов, использование запутанной схемы сдержек и противовесов дает крупному капиталу и банковскому сектору возможность манипулировать властью, продвигать свои интересы. Система государственной власти подчиняется крупному капиталу.

В итоге, как сегодня это можно наблюдать в странах Запада, происходит рост апатии недоверия власти со стороны простых людей. Власть удаляется от граждан. Ее решения носят все более далекий от потребностей простых людей характер. Создается ситуация, в которой власть служит не большинству населения, а богатому меньшинству.

Большинство становится простыми статистами, голосующими благодаря избирательным технологиям за нужных кандидатов. В ситуации же постсоветского развития происходит формирование откровенно олигархической модели, где большинство является механизмом обогащения меньшинства.

Лукашенко предложил альтернативу, связанную с недопущением срастания бизнеса и власти, отделения капитала и государства. Сильный президент в этом ключе выступает сувереном, принимающим жизненно важные решения в стране и берущим на себя ответственность.

Референдумы – столпы белорусской государственности

Референдум 1996 г. – это выбор между либеральной бюрократией в постсоветском исполнении и суверенной государственностью. Первый вариант – Молдова, Украина, Грузия, в чем-то Кыргызстан и Прибалтика. Мы знаем последствия этого пути.

Судьбоносность этого референдума президент не раз подчеркивал. Но самое интересное, что в союзе с национал-демократической оппозицией и либералами против президентского проекта выступили в ту пору именно коммунисты и аграрии. Именно их проект конституции являлся альтернативным президентскому.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что Лукашенко не являлся ренессансом коммунизма или его старых элит. Лукашенко сформулировал креативную, самобытную альтернативу развития суверенной Беларуси, опиравшуюся на преемственность и традицию с одной стороны, но и принимавшую вызовы постосоветских реалий – с другой.

Митинг сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко. Источник: "БелаПАН".

Нельзя сомневаться, что Лукашенко думал в тот момент именно стратегически, как минимум, на десятилетия вперед. Его слова в период ноябрьского противостояния 1996 г. это только подтверждают:

«24 ноября решается судьба не только моя. 24 решается не только судьба стоящих здесь со мной рядом людей. 24 решается не только судьба стоящих на этой площади людей даже очень молодых и юных, которых я здесь вижу. Дорогие мои, мы уже что-то прожили. Кто сорок, кто шестьдесят, кто двадцать. Но есть еще самые маленькие, которые только-только вступают в эту жизнь. Которые только начинают жить. Они ведь не видели жизни вообще. Так 24 определяется, прежде всего, их судьба!»

На этих редких кадрах президент выступает с трибуны перед многочисленным митингом гомельских рабочих. Чувствуется определенный перекресток судьбы. И после корреспондент очень четко замечает, что народ выбирает между бюрократическими играми и интригами с запутанными теориями разделения властей и четкой политической иерархией без закулисья. Понятно, что без закулисья некоторым оказалось достаточно тяжело.

Многие хотят провести ревизию белорусского пути и сегодня. Причем более рьяно, нежели еще 5-7 лет назад.

Однако референдумы – это отцы основатели белорусской суверенной государственности. Отмена хотя бы одного итога равна взрыву в фундаменте дома, имя которому – Беларусь.

Петр Петровский

Стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана. Ждать ли нового конфликта?

Стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана. Ждать ли нового конфликта?

02.12.2016

02.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана. Ждать ли нового конфликта?

Стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана. Ждать ли нового конфликта?

02.12.2016

02.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

28 ноября на кыргызско-таджикской границе вновь прозвучали выстрелы. Учитывая сложный характер пограничных отношений между двумя среднеазиатскими республиками, выстрелы вполне могли перерасти в полномасштабную перестрелку, обострив и без того непростую ситуацию в регионе.

Кто и куда стрелял

Происшествия с применением огнестрельного оружия на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном вовсе не являются чем-то из ряда вон выходящим. Подобные инциденты случаются здесь регулярно, так что специализирующиеся на Средней Азии обозреватели давно успели к ним привыкнуть. Но само по себе периодическое повторение подобных случаев говорит о существовании значительного скрытого конфликтного потенциала.

Как сообщает информагентство «Фергана», ссылающееся на отдел по связям с общественностью Госпогранслужбы Кыргызстана, 28 ноября на окраине села Мин-Орук сельской управы Самаркандык Баткенского района таджикские пограничники по непонятным причинам произвели три предупредительных выстрела в воздух. Киргизские пограничники в ответ произвели один выстрел. К счастью, дело ограничилось предупредительной стрельбой, и никто не пострадал.

Наученные горьким опытом, пограничники двух стран провели срочную встречу. В этом районе проходит несогласованный участок границы, что придает конфликту особый статус. По итогам переговоров было решено, что кыргызские пограничники продолжат охранять несогласованный участок по прежнему маршруту, не доходя 50 метров до условной линии разграничения.

Таджикским пограничникам будет запрещено стоять на мосту через канал, проходящий вблизи условной линии границы, и приближаться к ней менее чем на 100 метров. До 10 декабря также решено провести занятия по изучению линии поведения пограничников для начальников застав.

Непростая граница

Столь оперативная реакция пограничников с обеих сторон отнюдь не случайна. Кыргызско-таджикская граница – самая проблемная в Средней Азии. За последние годы здесь произошло самое большое число инцидентов с применением огнестрельного оружия. Поэтому власти стремятся предотвратить возникновение очередного конфликта. Однако, сделать это не легко.

Конфликты на границах между двумя среднеазиатскими республиками генерируются объективными причинами, устранить которые даже при наличии политической воли проблематично.

Кыргызско-таджикская граница проходит по территории со сложным, преимущественно горным, рельефом местности. В советский период границы между союзными республиками не делимитировались, а после распада СССР сделать это оказалось крайне сложно. Надо было идти на взаимные уступки, к которым ни одна из сторон не была готова. В результате из 978 км границы делимитировано чуть более половины (580 км).

Для сравнения – не менее сложная кыргызско-узбекская граница согласована уже на три четверти, а из 1332 км узбекско-таджикской границы спорными остаются всего 105 км.

Вдобавок в Кыргызстане находятся два таджикских эксклава - Ворух и Западная Калача, окруженные со всех сторон ее территорией. Западная Калача невелика – ее площадь составляет порядка 1 кв. км. В Ворухе же проживает более 30 тыс. чел., 99,9% которых являются этническими таджиками.

Население таджикских анклавов быстро растет, и земельно-водных ресурсов для ведения сельского хозяйства ему не хватает. Межэтнические столкновения из-за распределения земли, воды и пастбищ случаются здесь с 1980-х гг.

На переговорах Таджикистан настаивает, чтобы за основу были приняты карты 1924 -1927 гг, а Кыргызстан считает необходимым учитывать данные карт 1958-1959 и 1989 гг. Все дело в том, что на довоенных картах Ворух находился внутри Таджикистана, а на послевоенных – уже является таджикским эксклавом внутри Кыргызстана. Достичь соглашения в этой ситуации можно только путем компромисса, на который ни одна из сторон пока не готова.

Бои местного значения

За последние несколько лет напряжение на кыргызско-таджикской границе несколько раз переходило в вооруженные столкновения. В конце июля – начале августа 2015 г. между жителями села Майского Согдийской области Таджикистана и селения Кок-Таш Баткенской области Кыргызстана произошел конфликт из-за дороги, ведущей к кладбищу, и распределения воды.

По данным таджикских источников, кыргызские пограничники открыли огонь на поражение и двое граждан Таджикистана были ранены. По данным кыргызских пограничников, стреляли со стороны Таджикистана. В ходе столкновений пострадали несколько домов.

6 июля 2015 г. около таджикского селения Чоркух кыргызскими пограничниками был убит 18-летний местный житель и ранен офицер погранвойск Таджикистана. Расследование показало, что находились они на таджикской территории в районе, где линия прохождения границы является спорной.

В январе 2014 г. на границе между Баткенской областью Кыргызстана и Исфаринским районом Согдийской области Таджикистана произошел конфликт из-за строительства автомобильной дороги, который перерос в перестрелки. Причем таджикские пограничники применили минометы. Ранения получили 8 человек.

Перестрелка, в которой таджикская сторона вновь применила минометы, произошла на границе двух республик и в августе 2014 г. Ранения получили пять жителей таджикского селения Калача, один из которых впоследствии скончался. В июле 2014 г. в результате перестрелки в местности Тамдык Баткенской области Кыргызстана был убит один и ранены семь жителей Воруха.

Для государств-членов ОДКБ обострение ситуации на киргизско-таджикской границе крайне нежелательно, поскольку в этот конфликт будут вовлечены две страны ОДКБ, а Кыргызстан к тому же является и участником ЕАЭС.

Эскалация конфликта не нужна и Бишкеку с Душанбе, находящимся в сложном экономическом и военно-политическом положении. При этом, объективные трудности размежевания делают перспективы урегулирования пограничных противоречий между ними крайне туманными, что не исключает вероятность возникновения конфликтных инцидентов в будущем.

Александр Шустов, кандидат исторических наук

Выборы президента в Приднестровье: политические риски растут

Выборы президента в Приднестровье: политические риски растут

02.12.2016

02.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Выборы президента в Приднестровье: политические риски растут

Выборы президента в Приднестровье: политические риски растут

02.12.2016

02.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Менее двух недель остается до президентских выборов в Приднестровской молдавской республике. ПМР является примером непризнанного государства, которое смогло обеспечить эффективное функционирование государственных органов, развитие социальной жизни, экономики. Ожесточенная предвыборная борьба грозит перечеркнуть эти достижения. Александр Гущин разбирался, кто стоит за кандидатами в президенты ПМР, и как выборы могут выйти из-под контроля.

Выборы в разгаре

Итоги 25 лет постсоветского развития вполне позволяют говорить о ПМР как о состоявшемся де-факто государстве. Конечно, во многом развитие республики зависело от внешних факторов. Удаленность от России и особенности экономического взаимодействия с ней привели к тому, что товарооборот между ПМР и Россией сегодня заметно ниже, чем с ЕС. Но ПМР является примером политически ориентированного на Москву де-факто государства, которое достойно выдерживало все внешние и внутренние испытания.

В самый разгар президентской кампании в ней два фаворита. Это действующий президент ПМР Евгений Шевчук и противостоящий ему кандидат – председатель Верховного Совета Вадим Красносельский.

Последний формально позиционирует себя как «народного» кандидата, который якобы выступает как независимый политик. На самом деле, ни для кого не секрет, что холдинг «Шериф» или, как его называют в республике «Фирма», делает однозначную ставку на Красносельского.

В результате приватизации практически все эффективные предприятия Приднестровья оказались под контролем «Шерифа», через который сегодня проходит львиная доля ВВП республики.

Красносельский не новичок в государственной системе республики, ранее он занимал пост руководителя МВД. Однако у Красносельского нет достаточного опыта в публичной политике. Поэтому он отказывается от публичных дебатов с Шевчуком, понимая, что они пройдут не в его пользу.

Государство-корпорация Приднестровье

Личный политический ресурс Красносельского серьезно ограничен. В случае победы он будет практически полностью зависим от политики «Шерифа», который обеспечит себе не только превосходство в парламенте и контроль за судебной системой, но и контроль над исполнительной властью, т.к. ПМР – это президентская республика.

Все это может привести к созданию некоего «государства-корпорации» на базе финансово-промышленной группы «Шериф», которая имеет тесные связи на западном берегу Днестра.

Это не новый сюжет на постсоветском пространстве. Однако для Приднестровья это будет новая ситуация, которая настораживает многих сторонников сохранения приднестровской государственности. Ведь полный контроль «фирмы» над политикой может привести к более «договороспособной» позиции на внешней арене.

Можно много говорить о том, что выборы в ПМР не имеют внешнеполитического аспекта, что все приднестровское общество ориентировано на Россию, - и в значительной степени это будет правильно. Однако ситуация не застыла навсегда.

На выборах в Молдове победил Игорь Додон с программой по федерализации Молдовы. Два берега Днестра сегодня связывают глубокие экономические связи. Конечно, возможность реинтеграции Молдовы и Приднестровья будет зависеть не только и не столько от позиции Тирасполя, но от консенсуса между Россией и Западом. Поэтому, все еще может измениться, хотя едва ли это произойдет быстро.

Красносельский – человек Москвы?

В своей предвыборной риторике Красносельский довольно умело использует популизм и предвыборные обещания. Речь идет, прежде всего, о пенсионерах, доля которых среди населения республики очень высока. Политик обещает не повышать налоги, обеспечить пайки малоимущим, дать тысячи новых рабочих мест.

«Шериф» действительно обеспечивает рабочими местами значительную часть населения республики и объективно занимает важное место в системе экономики и политики ПМР. Однако гарантий, что предвыборные обещания будут выполнены, нет.

Кроме того, кандидат от «Шерифа» часто прибегает к агитации, создавая впечатление, что у него есть полная поддержка в Москве. Действительно, ряд политтехнологов из Москвы работают с его штабом, в российской центральной прессе стали появляться комментарии в его пользу. Некоторые издания, известные своими давними связями с «Шерифом», еще со времен противостояния Шевчук-Каминский, стали поддерживать Красносельского.

Однако делается это не всегда на высоком уровне, видимо, в расчете на некую провинциальность Приднестровья. Иногда случаются и казусы, подобные тому, что произошел с певцом И.Кобзоном, который заявил, что вообще не знает Красносельского и протестовал против размещения своего изображения на агитационных материалах кандидата. Москва не поддерживает никого из кандидатов, о чем заявила официальный представитель МИД РФ М. Захарова.

Другие кандидаты в президенты

Несколько хуже, чем у Красносельского, электоральные позиции у действующего президента Шевчука. Ухудшение экономической ситуации в республике ударило по его рейтингам. Сказались и ошибочные политические действия. Так, излишняя поспешность с отстранением от власти «старой гвардии» привела к ее переходу под крыло «Шерифа». Отдельные тактические действия Шевчуку удавались, но создать реальную альтернативу своим оппонентам ему так и не удалось.

1 декабря Тираспольский городской суд принял решение об отмене регистрации Геннадия Кузьмичева в качестве кандидата в президенты ПМР. Официальный повод – отсутствие заметных выходных данных на агитационном автобусе. Вероятно, это решение будет обжаловано в суде высшей инстанции. Ситуация демонстрирует, что «Шериф», не уверенный в победе своего кандидата в первом и втором туре, готов идти на такие шаги, используя свое влияние в ЦИК для отстранения конкурентов.

С точки зрения дебатов Кузьмичев, возглавлявший ранее МВД и таможню, проводил очень активную кампанию, используя образ «третьей силы», запрос на которую в ПМР действительно велик.

Лидер коммунистов Олег Хоржан едва ли должен рассматриваться как новая или третья сила, но собрать свои 10% голосов он может. Интересно, что подконтрольный «Шерифу» канал ТСВ обвинял Хоржана в том, что на его митингах и в агитации идет работа скорее не на самого Хоржана, а на Шевчука. Действительно, в случае второго тура, большая часть электората Хоржана проголосует за действующего президента. Сам же Хоржан очень активно критикует холдинг «Шериф».

Второй тур и фальсификации?

Остальные кандидаты в совокупности не наберут более 5% голосов. Таким образом, сегодня главная интрига – будет ли второй тур выборов, и сумеет ли В. Красносельский победить в первом туре.

Вероятность второго тура выборов сегодня очень велика. В этом случае у президента Шевчука есть шансы пополнить электоральную копилку за счет других кандидатов. «Шериф» и его кандидат заинтересованы в победе в первом туре.

В этой связи примечательна борьба между основными кандидатами вокруг возможности фальсификаций. Штаб Шевчука и телеканал «Первый Приднестровский», подконтрольный президенту, указывают на то, что в условиях контроля «Шерифа» над ЦИК возможны фальсификации.

С другой стороны, сторонники В.Красносельского подчеркивают, что сама тема фальсификаций вбрасывается, чтобы обеспечить возможность не признать итоги первого тура, в котором, с их точки зрения, имеет шансы победить сам Красносельский.

Ожесточенная предвыборная кампания продолжается. Главное – не допустить перехода конфликтности в ту стадию, когда это наносит ущерб самой приднестровской государственности и сложившемуся за долгие 25 лет общественному согласию.

Александр Гущин, к.ист.н.,

заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Что стоит за заявлением Атамбаева о выводе российской базы из Кыргызстана

Что стоит за заявлением Атамбаева о выводе российской базы из Кыргызстана

02.12.2016

02.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что стоит за заявлением Атамбаева о выводе российской базы из Кыргызстана

Что стоит за заявлением Атамбаева о выводе российской базы из Кыргызстана

02.12.2016

02.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

1 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что Кыргызстан «в будущем должен опираться на свои силы», и российская авиабаза в Канте может уйти из страны. О том, что стоит за этим заявлением «Евразия.Эксперт» побеседовал с политологом, заместителем директора Фонда «Евразийцы-новая волна» (Бишкек) Денисом Бердаковым.

- Что означает заявление президента Атамбаева о возможном выводе российской базы с территории Кыргызстана?

- Укрепление национального суверенитета – это последовательная политика, которую Атамбаев проводит с начала своего президентства. Цель этой политики – показать, что ни одна держава не будет иметь особой возможности влиять на внутреннюю политику Кыргызстана. Подобные выпады, и даже гораздо жестче, были в сторону Турции, США, Узбекистана. Только в сторону Китая не было.

Это скорее фигура речи, чем нечто опасное. Здесь я не придерживаюсь мнения некоторых российских политологов о том, что «все пропало», «отношения разорваны» – абсолютно нет. Нормальные прагматические отношения.

- Почему заявление президента Кыргызстана прозвучало именно сейчас?

- Есть две точки зрения. Первая – потому что Атамбаеву удалось обговорить этот вопрос лично с Путиным, и стало возможно вынести его на публичное обсуждение. Во-вторых, перед своим предстоящим уходом [с поста президента Кыргызстана – прим. «ЕЭ»] Атамбаеву необходимо оставить имидж политика, который действительно защищает, даже в мелочах, суверенитет Кыргызстана.

- Атамбаев отказывается от политических амбиций?

- Атамбаев уходит с поста президента. Он останется значимой фигурой, но настолько мощным его влияние уже не будет. Нужно понять всю политику с 2012-2013 гг. – он последовательно обрубал любые попытки и даже мысли о вмешательстве во внутреннюю политику Кыргызстана. Отметались США, Турция, Россия. Не важен был ранг партнера, отношения, инвестиции, обещания. Выгнали американскую базу – «попросим» и российскую. Опять же, не «выгоним» – здесь нет нагнетания; просто сократим срок пребывания. А когда придут сроки, будет уже совсем другой президент и совсем другая политика.

Это – знак, а не желание испортить отношения. В этом же послании Атамбаев говорил, что Россия – стратегический партнер.

- О каких сроках пребывания российской базы в Кыргызстане говорил президент, и насколько они меняются сейчас?

- Не очень понятно. Был договор на 49 лет, плюс 25 лет пролонгация, заключенный в 2009 г. Атамбаев сказал, что теперь договор заключается на 15 лет, но с какого места считать – с 2009 г., или после 49 лет – непонятно.

В любом случае, вопрос с базой будет решаться следующим президентом или даже через одного президента.

Это будет совсем другая политическая конъюнктура. Сейчас это имеет смысл обсуждать с точки зрения жеста, а не с точки зрения реальной политики.

- Какова роль российской военной базы в системе безопасности Кыргызстана?

- Фактически она серьезно еще ни разу не была задействована. Но там есть довольно крупная по региональным меркам авиагруппировка, вертолеты поддержки, полк десанта.

Если будет резкая попытка прорыва боевиков, например, со стороны Таджикистана – эта база очень сильно поможет.

База, понятно, никогда не будет вмешиваться в конфликты с участием Узбекистана и Китая, и не поможет в случае межэтнического или внутреннего конфликта – сирийского сценария. Российская база – элемент защиты от вторжения, и по своей силе она способна оказать Кыргызстану серьезную помощь.

- Сможет ли Кыргызстан создать армию, способную противостоять угрозам с Юга – из Афганистана, со стороны исламских радикалов?

- Думаю, что нет, вспоминая Баткенскую кампанию (вторжение боевиков в Баткенский район Ошской области в 1999-2000 гг. – прим. «ЕЭ»), когда вся армия не смогла справиться с отрядом боевиков численностью 200 чел. Они больше года терроризировали всю страну.

Если будет серьезное вторжение, от тысячи человек и выше, то для этого вооружений нет. Армия не падет, но понесет тяжелейшие потери и отступит. Армия Кыргызстана, к сожалению, слаба и недофинансирована.

- В каком состоянии находится военно-техническое сотрудничество России и Кыргызстана?

- Атамбаев всегда приветствовал поддержку России по линии военно-технической помощи, обучения. Равноценных замен нет, поэтому все будет в рамках одной линии.

- Насколько вероятен вывод российской базы с территории Кыргызстана?

- Что будет в Кыргызстане через год после выборов – ни один аналитик вам не сможет сказать. Придет другой политик, который сможет убрать российскую базу, или напротив – поставить еще 3 базы. Через 1,5 года все может кардинально поменяться.

- В случае, если российская база выводится – кто готов и заинтересован занять это место в Кыргызстане?

- Через 3-6 месяцев – скорее всего, никто. Через 1-2 года – Китай может пойти на это ради поддержки своих инфраструктурных проектов, в частности, линии газопровода «D», идущей в Китай. Далее сложно прогнозировать.

В целом, прозвучавшее заявление – это жест. Если посмотреть заявление Атамбаева, то ни одна сторона «не осталась обделенной» – всем досталось. Плюс Атамбаева в том, что он всегда говорит то, что думает.

Беседовал Павел Воробьев

Узбекистан на пороге перемен. Куда поведет страну новый президент

Узбекистан на пороге перемен. Куда поведет страну новый президент

01.12.2016

01.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Узбекистан на пороге перемен. Куда поведет страну новый президент

Узбекистан на пороге перемен. Куда поведет страну новый президент

01.12.2016

01.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Меньше недели остается до выборов президента Узбекистана, которые пройдут 4 декабря. От развития ситуации в стране зависит состояние всего региона Центральной Азии. Сегодня уже очевидно, что политика Узбекистана не будет прежней с приходом Мирзиеева.

Процесс политического транзита в Центральной Азии всегда вызывал особый интерес у экспертного сообщества. Нередко можно столкнуться с прогнозами о возможной дестабилизации политических режимов в процессе передачи власти. Однако на этот раз такие прогнозы оказались преждевременными. Практически нет сомнений, что президентом страны станет Шавкат Мирзиеев, который становится уже официальным преемником создателя современного Узбекистана Ислама Каримова.

Сегодня с большой долей уверенности можно говорить, что на этапе передачи власти осложнений быть не должно. Конечно, сам транзит – это процесс не одного дня. Ведь для полноценного исполнения полномочий недостаточно просто занять пост, пусть даже президентский. Важно обеспечить себе кадровый ресурс, стать действительно авторитетным лидером, получить признание на мировой арене. Все это, безусловно, требует времени. Тем не менее, наиболее сложный период Узбекистан проходит вполне достойно и стабильно.

Тяжелое наследство

Ш. Мирзиеев принимает Узбекистан в двойственном состоянии. С одной стороны, И. Каримову удалось сделать очень много для становления светского и независимого Узбекистана. Порой, этот путь был очень непростым, имел много издержек, даже по азиатским меркам довольно серьезных.

Но никто сегодня не может оспорить тот факт, что Каримов, встречая колоссальное сопротивление на заре 1990-х гг. со стороны оппозиции, сумел не просто консолидировать страну, но и обеспечить ее стабильность.

Каримову досталось очень непростое наследство. Узбекистан, обладая большими запасами золота, урана, газа, являлся тем не менее в экономическом отношении хлопкозависимым. В условиях резкого изменения социально-экономических условий, разрыва хозяйственных связей, такое положение несло в себе очень серьезные риски и необходимость принятия срочных мер.

Узбекистан очень неоднороден по географическим и климатическим параметрам. Страна отличается неоднородностью расселения, когда при наличии очень густонаселенных районов, например, Ферганской долины, существуют малонаселенные пространства Кызылкумов. Все это сопровождается крайней неоднородностью экономического развития регионов.

Кроме того, перед Каримовым, порой с угрозой для личной безопасности, стояла задача нейтрализовать радикализм, который на заре 1980-1990-х гг. поднял голову – достаточно вспомнить события с участием радикалов и Каримова в Намангане.

Два кита политики Каримова

С большинством задач руководство Узбекистана справилось. Хотя по некоторым направлениям успех не так значителен, все относительно. Делать однозначные оценки о том, что можно было бы делать что-то эффективнее легче тогда, когда знаешь альтернативу. Но, по всей видимости, работоспособной альтернативы курсу Каримова в тех условиях, в каких он принял страну, попросту не существовало.

Политика Каримова стояла на двух китах. Во-первых, Узбекистану при Каримове удавалось в целом соблюдать принцип нейтральности в международных делах, уходя от одностороннего сближения с каким-то одним центром силы. При этом республика не ограничивала себя в сотрудничестве в сфере экономики и безопасности ни с Россией, ни с Китаем, ни с США.

Зачастую политика Узбекистана выражалась в смене вектора, что проявилось, например, во вхождении и последующем выходе из альянсов и союзов, таких как ГУУАМ (ГУАМ) или ОДКБ.

В целом же Ташкент придерживался принципа равноудаленности, неучастия в интеграционных группировках, чтобы обеспечить максимальную свободу маневра.

В экономике Узбекистан шел по пути протекционизма. Основными доминантами экономической политики Каримова являлись попытка относительно успешного ухода от хлопкозависимости. Хотя она и не преодолена полностью, но заметно минимизирована. Государство проводит курс на импортозамещение и поддержку собственного производства. Такая политика дала свой эффект. Узбекистан был не в состоянии обеспечить достаточный уровень социальных гарантий всему населению, однако добился довольно высокого экономического роста – в последнее десятилетие ВВП рос на 7-9% в год.

Успешно реализован ряд важных энергетических и инфраструктурных проектов. Отдельно можно отметить завершение строительства железной дороги, связывающей центр страны с Ферганской долиной. До этого часть пути приходилось преодолевать по территории Таджикистана. Для строительства было привлечено финансирование китайского «Эксимбанка» в объеме $350 млн. Реализация этого проекта важна для сохранения социальной стабильности в Ферганской долине и в целом – для укрепления территориальной связанности Узбекистана.

Перед современным Узбекистаном по-прежнему стоят проблемы нехватки рабочих мест и социальных лифтов, пропасти между городом и деревней, неравномерного экономического развития регионов.

Сегодня около 5% ВВП Узбекистана (до начала текущего кризиса – более 10%) обеспечивается поступлениями от трудовых мигрантов. Россия по-прежнему остается крупнейшим реципиентом рабочей силы из Узбекистана.

Ислам Каримов внешне сохранил демократические атрибуты, многопартийность. Но на практике в Узбекистане был создан автократический режим. Особенно жестко, помимо умеренных оппонентов, власть действовала в отношении радикальных исламистов, которые часто вызывали отторжение у жителей городов, но пользовались определенной популярностью в сельской глубинке, особенно в Ферганской долине.

Как будет действовать Мирзиеев

Сегодня перед новым президентом Ш. Мирзиеевым стоит множество задач, и есть много возможностей. Еще не вступив в должность, он пунктиром обозначил то, как собирается действовать.

Систему, которую собирается строить Мирзиеев, можно охарактеризовать как смягченный по сравнению с режимом Каримова авторитаризм.

В первую очередь, важно отметить, что Ш. Мирзиеев – человек, органично вписанный в систему власти страны. Он действительно политический наследник Каримова. Мирзиеев прошел большую управленческую школу, которая наверняка состояла не только из репрессивных мер и разносов подчиненных, в которых его обвиняют в некоторых СМИ, но и, прежде всего, в большом опыте хозяйственной работы на должности хакима, а затем и в национальном масштабе на должности премьер-министра.

Уже сегодня при новом руководстве наблюдаются определенные подвижки. Обсуждается отмена выездных виз, реализуется проект виртуальной приемной, есть план по либерализации валютного рынка.

Высока вероятность, что государство вынуждено будет в целях создания дополнительных рабочих мест и конкурентной среды проводить демонополизацию ряда отраслей.

Характерно, что после смерти Каримова новое руководство еще до официального избрания нового президента вернуло нескольких человек во власть, на телеэкранах появились деятели культуры, опальные в период президентства Каримова.

Надо отметить, что предпосылки такой политики можно было увидеть еще в последние годы президентства Каримова, то есть в период, когда Мирзиеев был главой кабинета министров.

Все это говорит о том, что новый руководитель страны понимает, что в современных условиях без определенных мер по либерализации не обойтись. Особенно это касается отношений между бизнесом и государством, силовиками и бизнесом, которые часто просто отбирали бизнес, либо вводили непомерную мзду.

Без нормализации в этой сфере невозможно будет рассчитывать на инвестиции, которые так необходимы Узбекистану сегодня. Сохранится и вектор на еще большую минимизацию зависимости от выращивания и экспорта хлопка в пользу плодоовощных культур.

Однако едва ли новый президент будет совершать резкие маневры в экономике. Это было бы рискованно в условиях клановой системы и необходимости сохранения общей стабильности в стране.

Не будет и быстрых политических изменений, хотя некоторые кадровые ротации, безусловно, не заставят себя ждать. Со временем Мирзиеев постарается взять под полный контроль и силовые структуры, но это будет постепенным движением.

Корректировка внешнеполитического курса Каримова

Во внешней политике ситуация вокруг Узбекистана станет индикатором того, насколько Китай и Россия могут как внешние силы содействовать стабильности в республике, обеспечивая баланс сил в регионе.

Сам же Мирзиеев пока проявляет себя довольно сдержанно. При нем, например, обозначились попытки Ташкента нормализовать отношения с Бишкеком и Душанбе. Отношения у Узбекистана с соседями сложные. С Таджикистаном существует напряженность из-за вопроса о строительстве Рогуна, между странами действует визовый режим. Отношения с Кыргызстаном отягощены межэтническими и территориальными противоречиями и спорами.

Тем не менее, и в одном, и во втором случае Ташкент проявляет несвойственную ему ранее сдержанность и склонность к компромиссу. Даже перекрытие Вахша до последнего времени не заставило делать резкие заявления, наблюдается также активизация контактов между областями Юга Кыргызстана и Востока Узбекистана на межрегиональном уровне.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и и.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Источник: kun.uz.

Это не означает, что ситуация будет быстро урегулирована, и Ташкент поступится своими национальными интересами. Однако, по всей видимости, новое руководство Узбекистана осознает необходимость корректировки жесткого внешнеполитического курса эпохи Каримова.

Что касается интеграционных перспектив, то с экономической точки зрения, участие Узбекистана в ЕАЭС могло бы принести значительные выгоды.

Вероятность вхождения Ташкента в евразийскую интеграционную группировку пока представляется маловероятной. Скорее всего, курс на сохранение свободы рук будет продолжен. Хотя не исключено и выстраивание более тесных двусторонних отношений, в том числе с Россией.

Тем не менее, любое сближение с одним партнером будет балансироваться связями с другим. Тем более, Китай объективно имеет больше возможностей и в стратегической перспективе сохранит свое доминирующее экономическое влияние на Ташкент.

Все это ставит пред странами Евразийского союза новые задачи по активизации двусторонних отношений с Ташкентом. В стратегической перспективе это может привести к более активному, пусть и не полномасштабному, участию Узбекистана в евразийских интеграционных инициативах.

Александр Гущин, к.ист.н.,

заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Зачем Казахстану посредничество по иранской ядерной программе

Зачем Казахстану посредничество по иранской ядерной программе

01.12.2016

01.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Зачем Казахстану посредничество по иранской ядерной программе

Зачем Казахстану посредничество по иранской ядерной программе

01.12.2016

01.12.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Выступая на конференции, посвященной 25-летию независимости Казахстана, министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов заявил, что Казахстан предоставит площадку для обсуждения ядерной программы Ирана. По словам министра, переговоры «шестерки» (США, России, КНР, Великобритании, Франции – постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии) с Ираном уже намечены в Казахстане на сентябрь 2017 г.

Прежде двухраундные переговоры в Алма-Ате уже проходили в 2013 г. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда отметил, что, хотя Казахстан не участвовал в переговорах, тем не менее, внес большой вклад в достижение полученных результатов, выступая модератором. Спустя четыре года страна вновь готовится принять у себя переговоры по одной из ключевых мировых проблем.

С точки зрения Ирана, Казахстан – хороший посредник в переговорах и перспективный партнер. Казахстан является, во-первых, мусульманской страной и членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участником которой Иран стремится стать, являясь на данный момент наблюдателем. Во-вторых, Казахстан – крупный экспортер урана.

Иран, в свою очередь, имеет ограниченные запасы природного урана и нуждается в импорте. Казахстан же не только имеет хорошие отношения с Россией и Китаем, развивает сотрудничество с Западом, но и сохраняет доверительные отношения со многими странами Ближнего Востока.

Хотя место проведения переговоров не оказывает решающего воздействия на их результаты, это способствует повышению статуса Казахстана в мире.

Казахстан стремится шаг за шагом укреплять отношения с Ираном, в первую очередь, в соответствии с собственными национальными интересами. Налаживание двусторонних связей медленно, но верно идет уже много лет. С 1996 г. Казахстан поставляет в Иран зерно. За два десятилетия Иран стал одним из основных покупателей казахстанской пшеницы и ячменя. В сезоне 2015/16 Казахстан экспортировал в Иран 758 тыс. тонн ячменя и планирует увеличивать эту цифру до миллиона тонн.