Беларусь и Россия столкнутся с новыми вызовами в оборонке

Беларусь и Россия столкнутся с новыми вызовами в оборонке

17.08.2016

17.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Беларусь и Россия столкнутся с новыми вызовами в оборонке

Беларусь и Россия столкнутся с новыми вызовами в оборонке

17.08.2016

17.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На сегодняшний день российская и белорусская армия имеют схожую структуру и системы вооружения, совместно используют несколько военных объектов. Удалось сохранить важнейшие логистические и экономические связи между белорусскими и российскими предприятиями ОПК. Каковы перспективы развития сотрудничества Москвы и Минска, и что угрожает кооперации?

Согласно данным Госкомвоенпрома Республики Беларусь,

доля поставок из Беларуси в оборонном заказе России составляет на сегодняшний день около 15%. Это преимущественно высокотехнологичная продукция.

99 белорусских предприятий поставляют 1880 наименований продукции для 255 предприятий ОПК России. Главными клиентами 940 российских предприятий выступают 67 предприятий в Беларуси, а поставки насчитывают около 4000 наименований продукции.

Ключевая особенность военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью заключается в том, что ОПК двух стран тесно интегрированы, а сами отношения за четверть века независимости стран не деградировали, а активно развивались (например, в отличие от военно-технического сотрудничества России и Украины).

Основные направления сотрудничества

На сегодняшний день сотрудничество между Москвой и Минском в сфере ОПК развивается по трем направлениям:

Первое – производство вооружений. На сегодняшний день многие белорусские предприятия производят важнейшие компоненты для российских боевых систем. Яркий пример такого сотрудничества – продукция Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Именно на этом заводе производят тяжелые тягачи для «Тополей» и комплексов ПВО.

Но если у продукции МЗКТ есть конкуренты в России, то, например, белорусские мониторы заменить пока нечем. Занимается их производством КБ «Дисплей». Это единственное предприятие на территории СНГ, производящее дисплеи для военной техники. Скорее всего, продукция именного этого предприятия установлена и на новейшем танке «Армата».

Второе направление сотрудничества – модернизация военной техники. С одной стороны, на территории Республики Беларусь расположено несколько крупных заводов по ремонту техники, в услугах которых остро нуждается российская армия. В свою очередь, белорусским военным необходимо модернизировать и ремонтировать собственную технику – и соответствующие услуги предлагают российские предприятия.

Например, белорусское предприятие «Минотор-Сервис» занимается модернизацией техники по заказу российской армии. В то же время, достаточно большое количество белорусской техники модернизировалось на российских заводах – например, вертолеты Ми-8 вооруженных сил РБ были модернизированы до уровня Ми-8МТКО.

В целом же, российские предприятия в 2014-2015 гг. заключили, по словам Министра обороны Беларуси Андрея Равкова, «порядка 50 контрактов на поставку, ремонт и модернизацию зенитного ракетного вооружения, средств связи, радиоэлектронной борьбы, стрелкового и артиллерийского вооружения, боеприпасов, авиационно-технического имущества для нужд белорусской армии».

Третье направление – совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Так, в 2015 г. появились сообщения о совместной разработке российскими и белорусскими партнерами нового зенитно-ракетного комплекса. Об этом заявил директор АО «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» Владимир Слободчиков.

Будущие риски и возможности

27 августа 2014 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ, запрещающий сотрудничество в области ОПК между Украиной и Россией. В результате этого достаточно большое количество уже заключенных контрактов на поставки было сорвано, а ряд совместных проектов российских и украинских предприятий прекращен. России пришлось в кратчайшие сроки налаживать собственное производство ряда компонентов либо же искать аналоги.

Это предоставило хороший шанс для белорусских оружейников, которые смогут занять нишу украинских предприятий, особенно в области оптико-электронных систем.

Именно по такому пути пошло одно из ведущих высокотехнологичных предприятий ОПК Беларуси «Пеленг», ставшее вместо украинских предприятий основным поставщиком лазерно-оптических прицельных систем для российских комплексов «Хризантема».

Одна из главных проблем двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества – неясные будущие объемы заказов на оборонную продукцию. Экономическая нестабильность и санкционные войны в перспективе могут помешать развитию межгосударственного военно-технического сотрудничества. Так, уже сегодня из-за политических разногласий было расторгнуто несколько крупных контрактов на поставки военно-технической продукции из Европы в Россию – прежде всего, электроники, которая использовалась в российской военной и космической продукции.

Программа перевооружения российской армии завершается после 2020 г. Это значит, что спрос на продукцию некоторых военных заводов в среднесрочной перспективе снизится. Поэтому для предприятий важно найти свою нишу в оборонке до того, как программа перевооружения (и импортозамещения) будет завершена, и набор постоянных поставщиков определится.

Уже сегодня российским и белорусским предприятиям необходимо совместно бороться за новые рынки сбыта и создавать новые образцы вооружений мирового уровня.

Но пока что белорусские оружейники предпочитают самостоятельно создавать ряд аналогичных российским образцов вооружений, что подпитывает ненужную для ОПК обеих стран конкуренцию на международных рынках. Например, белорусская РСЗО «Полонез» – во многом аналог российского «Смерча». Аналогичные тенденции имеют место и в России. Например, Брянский автомобильный завод (БАЗ) может потеснить продукцию минского МЗКТ в заказах российских предприятий ОПК. Однако значительная часть комплектующих на БАЗ поставляется из Беларуси. Это подтверждает глубокую взаимозависимость предприятий ОПК двух стран.

Важным направлением сотрудничества России и Беларуси на международном рынке может стать модернизация вооружения.

Сегодня и российские, и белорусские предприятия самостоятельно выводят на международный рынок пакеты для модернизации техники, но совместная работа по данному направлению принесет больше прибыли союзникам.

Евразийский союз ответил на санкции

Евразийский союз ответил на санкции

16.08.2016

16.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евразийский союз ответил на санкции

Евразийский союз ответил на санкции

16.08.2016

16.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

12 августа в Сочи состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Главным событием стало утверждение главами правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. Теперь документ направлен на финальное внутригосударственное согласование в страны союза. Это стандартная процедура для всех крупных решений в ЕАЭС. Источники в Евразийской экономической комиссии говорят, что Таможенный кодекс может быть принят уже к концу 2016 г. Однако за кадром осталось еще одно решение, имеющее далеко идущие последствия для Союза.

Практически незамеченным в СМИ прошло решение Межправсовета о создании механизма прослеживаемости товаров внутри ЕАЭС. Этот внешне второстепенный вопрос имеет важный политический смысл. Созданный механизм позволит урегулировать противоречия внутри ЕАЭС, возникшие после введения санкций и антисанкций.

Как известно, на внутренних границах Евразийского союза таможенный контроль отсутствует. Поэтому после начала «санкционной войны» возникли риски попадания санкционной продукции в Россию через территорию других стран Союза. Особую остроту проблема приобрела на российско-белорусской границе. Надо отметить, что европейская санкционная сельскохозяйственная продукция попадала на полки российских магазинов и под видом сербских товаров. Этот канал открылся после того, как Белград выдержал давление ЕС и отказался от антироссийских санкций.

Однако внутри Евразийского экономического союза возникшая проблема приобрела политический характер.

Краеугольный камень Союза – единое таможенное пространство и отсутствие внутреннего таможенного контроля. Проблема «санкционки» де-факто поставила под удар этот принцип, так как на российско-белорусской границе начались проверки после роста ввоза «санкционки».

Был затронут и Казахстан, так как транзит продукции из ЕС и Украины идет через российскую территорию. Подоспели критики евразийской интеграции, которые попытались использовать противоречия между Россией и Беларусью для демонстрации несостоятельности Союза.

Страны Евразийского союза столкнулись с вызовом скоординированного ответа на эти проблемы. В отличие от Европейского союза, который под давлением США, Германии и восточных членов ввел коллективные санкции против России, в рамках Евразийского союза Россия не настаивала на коллективном ответе, уважая экономические интересы партнеров по интеграции.

Однако просчет все же был допущен, когда Москва ввела односторонние ответные санкции, не проведя прежде обстоятельных консультаций с партнерами по Евразийскому союзу. В результате противоречия ярче всего проявились на российско-белорусской границе и вылились в СМИ.

Затем решением проблемы все же занялись, причем, в многостороннем формате всего Евразийского союза. Страны-участницы согласились с суверенным правом на ответные санкции участников Союза и решили выработать механизм, который позволил бы избежать проблем на границах.

Решение было найдено как раз в форме механизма прослеживаемости товаров. Она будет обеспечена в основном за счет обмена электронной информацией о товарах, ввозимых на территорию ЕАЭС через общую границу Союза.

Это позволит избежать «утяжеления» таможенных процедур для импортеров Евразийского союза. Контрольные службы стран ЕАЭС смогут прослеживать по электронным базам данных товар с момента пересечения союзной границы, что снимет проблемы выяснения страны происхождения продукции на внутренних границах Союза. Источники в Евразийской экономической комиссии, курировавшей подготовку решения, говорят о том, что на основе нового механизма планируется разработать систему прослеживаемости товаров внутри ЕАЭС для повышения эффективности налогового и фитосанитарного контроля.

Ключевой момент здесь – не только компромисс сам по себе, но опыт его достижения внутри ЕАЭС в период роста международной напряженности и экономического кризиса. Договариваться на волне экономического роста всегда проще, чем в период спада. Достижение компромисса не только в хорошую, но и в «плохую погоду» подтверждает институциональное взросление Евразийского союза.

Вячеслав Сутырин

В белорусской оппозиции начался передел сфер влияния

В белорусской оппозиции начался передел сфер влияния

16.08.2016

16.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

В белорусской оппозиции начался передел сфер влияния

В белорусской оппозиции начался передел сфер влияния

16.08.2016

16.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

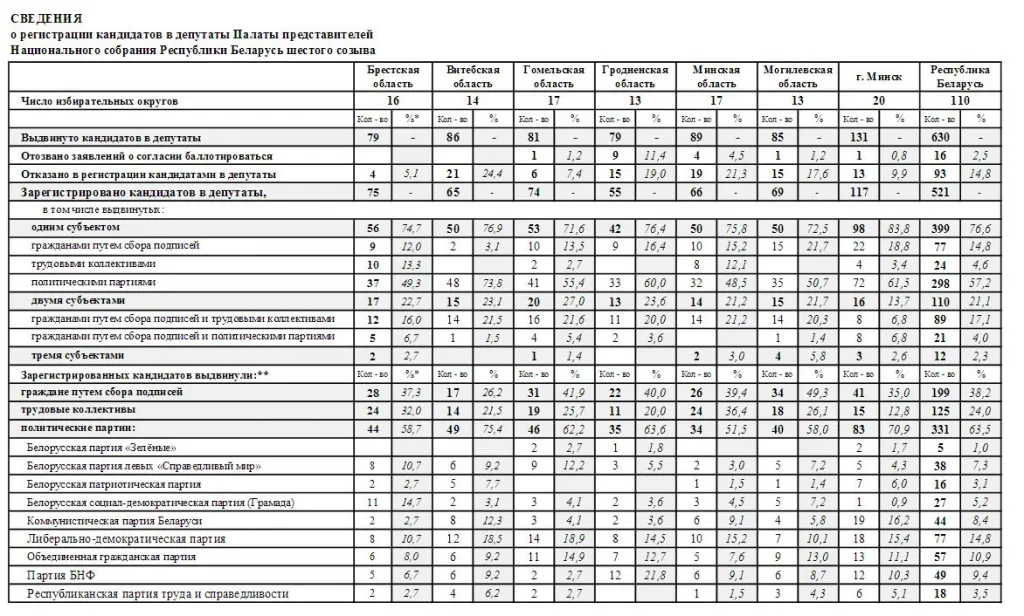

11 августа закончилась регистрация кандидатов в депутаты и начался этап агитации. Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что в этом году регистрация прошла более лояльно, чем на выборах 2012 г. Тогда из 494 человек, подавших заявки, кандидатами были зарегистрированы 363 человека (73%), а в настоящий момент из 630 – 521 (82%). Белорусский политолог Андрей Лазуткин - о последних тенденциях предвыборной кампании, борьбе в стане оппозиции и росте политической активности в Беларуси.

Жертвы «отсева»

Пресса подчеркивает, что в этом году жертвами «отсева» якобы стал ряд оппозиционных деятелей – в частности, зампред движения «За свободу» (ДЗС) Александр Логвинец и зампред ОГП М. Козлов. Напомним, однако, что и Логвинец, и Козлов являются политиками «второго эшелона», в то время как лидеры оппозиционных структур – А. Лебедько и А. Милинкевич сами отказались от участия в кампании в качестве кандидатов в депутаты.

В таком свете высказывания о репрессивных «мерах» против данных структур выглядят надуманными. В целом же при регистрации кандидатов наблюдались три основных типа нарушений: неточное декларирование доходов, несоответствующие действительности подписи, а также факты досрочной агитации. Так, два предупреждения от окружной комиссии получил уже упомянутый зампред ДЗС Александр Логвинец. Проведение концерта в столичном микрорайоне Сухарево в поддержку Логвинца под видом пикета по сбору подписей было расценено окружной комиссией как агитация. Также окружная комиссия посчитала, что кандидат допустил ряд иных нарушений, в частности, неверно указал доходы.

Как отмечает пресса, значительные потери понесли оппозиционные кампании «Говори правду» и «За свободу», которые выдвигали кандидатов через сбор подписей. Отметим, однако, что данные структуры не имеют регистрации в качестве политических партий («Говори Правду» (ГП) – не зарегистрирована, движение «За Свободу» – общественное объединение), а поскольку сбор подписей юридически более сложен и предполагает большее количество фактических ошибок, то такой «отсев» выглядит закономерным.

Оппозиция подверглась переделу

Отметим также, что увеличение числа кандидатов произошло благодаря увеличению активности партий, в частности, оппозиционных. Всего было выдвинуто 331 партийных кандидата, против 264 в 2012 г. При этом в нынешней кампании из 331 партийных кандидатов – 179 от оппозиционных партий, не считая самовыдвиженцев от ДЗС, ГП и БХД, не имеющих регистрации в качестве партий.

Вероятно, такая ситуация большого «конкурса» сложилась из-за роста внутренней конкуренции в оппозиции. За последние 2 года ее внешнее финансирование значительно сократилось, и сейчас мы наблюдаем не что иное, как внутренний передел сфер влияния.

Наиболее показательно он проявился в ходе безуспешных попыток сформировать так называемый «единый список» оппозиционных кандидатов, который означал бы снятие собственных кандидатов с округов с тем, чтобы уступить место «чужим» структурам. В результате «единый список» закономерно не был сформирован, что привело к избытку оппозиционных кандидатов. А радикал Николай Статкевич, сторонник «единого списка», в итоге непоследовательно перешел к стратегии бойкота и за полтора месяца заявил об организации акций протеста против итогов еще не прошедших выборов на следующий день после их окончания.

Политическая активность растет

Отметим также, что наблюдается большая активность «системных» кандидатов. В округах можно наблюдать ранее нетипичную ситуацию, при которой 2 и более кандидатов – директора предприятий, врачи, руководители учреждений и иные представители коллективов. Отметим при этом, что зачастую различаются способы их выдвижения. Часть таких лиц выдвигается только от трудового коллектива (упрощенным порядком), другая же часть собирает подписи. Представляется, что именно члены последней, более активной группы, могут стать вероятными претендентами на победу в округах.

Также традиционно на выборы идет 1/3 депутатов прошлого созыва Палаты представителей – эта тенденция сохраняется и в настоящий момент.

Что касается системных провластных партий, то также наблюдается их высокая активность. К примеру, по Сеннескому избирательному округу зарегистрированы три кандидата – председатель Республиканской партии труда и справедливости В. Заднепряный, председатель Белорусской патриотической партии Н. Улахович, а также представитель партии БНФ. Если выборы в данном округе состоятся, то с большой вероятностью в парламенте будет представлена еще одна системная партия – РПТС или БПП (помимо КПБ и АП). Всего же от РПТС выдвинуто 18 кандидатов, от БПП – 16.

«Системная оппозиция» меняет тактику

Кроме того, избирательная кампания сопровождается значительными спекуляциями в прессе на тему появления оппозиции в парламенте. Возможно, такие вбросы – черный пиар против ряда оппозиционных кандидатов в исполнении радикальных сил, стремящихся скомпрометировать «системную оппозицию» в лице структуры «Говори правду» (лидеры – Т. Короткевич и А. Дмитриев).

С другой стороны, «Говори правду» несколько изменили тактику – кампания подчеркивает, что структура выдвигает людей, пришедших в политику «с нуля», без политической биографии и участия в оппозиционных проектах.

Представляется, что такое позиционирование более приемлемо для электората, который в целом не доверяет оппозиции. Отметим, однако, что «конструктивный» мотив участия не преобладает в оппозиции. Значительная часть структур (например, руководители т.н. «правой коалиции» – ОГП, ДЗС и незарегистрированной БХД), заявляют в качестве основной цели дискредитацию избирательного процесса путем агитации за непризнание выборов.

Бойкотировать или бунтовать?

Также в СМИ проходила острая полемика по поводу допустимости бойкота выборов. Решение Статкевича и структуры «белорусский национальный конгресс» о неучастии в кампании отдельные политологи, аффилированные с западными структурами, пытаются мотивировать «этикой ответственности», ссылаясь на Макса Вебера.

Представляется, что причины бойкота со стороны радикалов более прозаичные. Это банальный кадровый голод и недоговороспособность самого Статкевича. В условиях сокращенного финансирования никто не намерен уступать ему политическую инициативу, поскольку каждая структура хочет показать спонсорам именно свою работу.

Стратегия бойкота же осталась для Статкевича единственно возможной. При этом политик прямо заявляет, что период агитации – это лишь повод для проведения легальных акций протеста.

Между тем, отметим, что против Статкевича косвенно работает возбужденное уголовное дело против Владимира Кондруся, задержанного в августе 2016 г. Напомним, журналисты сайта «Наша ніва» узнали Кондруся на фотографиях с акции в День Воли 25 марта 2016 г., сопоставили с фото, на которых он разбивает стекла и пытается проникнуть наряду с другими радикалами внутрь Дома правительства 19 декабря 2010 г. и предположили, что Кондрусь является провокатором. Оппозиционные СМИ «раскрутили» Кондруся, после чего он был опознан и задержан правоохранителями.

В прессе в ответ поднялась полемика о событиях 2010 г., в рамках которой указывалось на неправомерность насильственных действий и осуждались действия организаторов «площади». Отметим, что Статкевич, в случае призыва к аналогичной незаконной акции, вряд ли получит требуемую поддержку. Кроме того, встал вопрос и о журналистской этике и допустимости подобного «публичного» доноса на Кондруся, что бросает тень как на оппозиционные, аффилированные с западными структурами СМИ, так и на бывших лидеров «площади».

Оппозиция убеждает граждан и провоцирует

Возвращаясь к избирательной кампании – в целом же, по совокупности факторов, можно наблюдать весьма положительную картину. Возросла активность как «системной оппозиции», так и системных провластных партий и самовыдвиженцев, что будет способствовать общему росту политической культуры и интереса к выборам. Однако, как мы видим, мотивированы эти группы по-разному.

В оппозиции четко выделилась радикальная группа, которая на данный момент не имеет ресурсов для участия в кампании и, вероятно, будет пытаться провоцировать конфликты в период агитационный кампании.

Можно также попытаться примерно определить повестку будущей агитации. Для оппозиции она будет составлять три традиционных «дежурных» компонента: язык, символика и антироссийская риторика, которые кочуют из кампании в кампанию. Кроме того, оппозиция попытается сыграть на политизации социальных проблем – в первую очередь, безработице и сложном экономическом положении.

Полемика пойдет вокруг выбора экономического пути развития; в противовес решениям Всебелорусского народного собрания будет звучать апологетика либерального и неолиберального путей реформирования экономики.

Кроме того, значительную часть повестки традиционно займут проблемы округов. Напомним, однако, что действующее законодательство позволяет партиям выдвигать кандидатов даже в тех округах, где нет партийных структур. В отельных случаях это ведет к низкому качеству агитации, поскольку партийный кандидат, выдвинутый в упрощенном порядке, может быть вовсе не знаком с округом.

Андрей Лазуткин, белорусский политический аналитик (Минск)

Справка Евразия.Эксперт (по материалам автора):

Полная электоральная статистика по состоянию на 12 августа

Сценарии ядерного противостояния в Евразии

Сценарии ядерного противостояния в Евразии

16.08.2016

16.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Сценарии ядерного противостояния в Евразии

Сценарии ядерного противостояния в Евразии

16.08.2016

16.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В 2016 г. американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA, Вашингтон) опубликовал доклад, в котором делается попытка выстроить сценарии, приводящие к конфликту либо угрозе конфликта с использованием ядерного оружия в наступившем «Втором ядерном веке». Особый интерес вызывают размышления экспертов центра, находящегося буквально через улицу от Белого дома, о столкновениях в Евразии.

В работе CSBA детально (вплоть до «цитат» заявлений руководителей, экспертов и прессы) прописаны 5 сценариев:

- 2 версии «ближневосточного», связанного с активизацией военно-политической деятельности Ирана и реакцией со стороны других стран региона;

- «восточноевропейский» – многократно рассмотренный и даже просчитанный сценарий, предусматривающий нападение России на страны Прибалтики, ответные действия НАТО и переход к столь любимой западными аналитиками (и придуманной ими же) стратегии «эскалации ради деэскалации» [1];

- «корейский» – ограниченный ядерный удар КНДР по Японии в целях шантажа мирового сообщества;

- «китайский» – переход КНР к прямому соревнованию с США и Россией в области стратегических вооружений.

Обложка доклада «Переосмысливая Армагеддон».

Авторы доклада Эндрю Крепиневич и Джэйкоб Кон подробно рассматривают эволюцию так называемой «лестницы эскалации» в новых реалиях. При этом вслед за авторами следует подчеркнуть, что задача сценарного подхода состоит не в предсказании будущего, а в выявлении ключевых факторов и в определении возможных путей реагирования.

Весьма интересными с точки зрения Евразийского региона представляются два сценария, акцентирующие многосторонний формат противоборства и неядерные элементы уравнения стратегической стабильности.

Многостороннее «сдерживание» на Большом Ближнем Востоке

В основе данного сценария лежит предположение о возможной реакции стран региона Большого Ближнего Востока на Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы (СВПД) и его нарушения со стороны Ирана. С учетом противоречий политического и религиозного характера в ближайшие пять лет такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты потребуют для себя аналогичной степени «ядерной свободы» и повысят интенсивность собственных ядерных программ. На первом этапе страны формально не нарушат никаких правил МАГАТЭ, однако смогут создать необходимую инфраструктуру для военной ядерной программы.

Самым драматичным вариантом развития событий станет передача необходимых технологий, а также делящихся материалов из Пакистана в Саудовскую Аравию. Более того, авторы допускают возможность размещения Пакистаном баллистических ракет промежуточной дальности (БРПД) с ядерными боеголовками непосредственно на территории королевства. Основанием для таких действий могут стать нарушения СВПД со стороны Ирана (реальные или надуманные) и потребность в защите от «персидской» (или «шиитской») угрозы.

После этой «передислокации», как предполагается, от международного сообщества потребуют принять меры к столь явному нарушению ДНЯО [2], а Иран и Израиль объявят, что ядерное нападение со стороны Саудовской Аравии будет воспринято как нападение и со стороны Пакистана. Принимая во внимание географию региона, обмен ударами, в том числе с использованием обычных вооружений, между Израилем и Ираном достаточно сложно осуществить без использования воздушного пространства Саудовской Аравии, что делает ситуацию еще более опасной.

Положение значительно усугубляется многоуровневой системой «союзников и друзей» США в регионе. В ситуации возможного «первого хода» в виде ракетно-ядерного удара Ирана по Израилю или Саудовской Аравии, очевидно, США находятся в наиболее выгодной позиции для выявления соответствующих подготовительных мероприятий. При этом в случае оперативного доведения этой информации до соответствующих стран возникает угроза первого удара уже с их стороны с непредсказуемыми последствиями.

Фактически, в одном из ключевых регионов планеты может быть выстроен треугольник взаимного ядерного сдерживания с несколькими характерными особенностями:

- ограниченным количеством собственно ядерного оружия [3];

- глубокими религиозными и политическими противоречиями;

- значительной ролью «третьих» государств;

- диспропорциями военно-технического потенциала в части обычных и кибервооружений;

- различными возможностями по привлечению специалистов, вооружения и военной техники (ВиВТ) внерегиональных игроков.

В данном сценарии мы видим контуры возможного «локального конца света»: обмена ядерными ударами в ограниченном районе при косвенном участии внерегиональных государств, что в определенной мере можно трактовать как еще один шаг в направлении «высвобождения джинна», то есть готовности рассматривать последствия (да и саму возможность) применения ядерного оружия как такового (с учетом ограничений как по количеству и мощности боезарядов, так и по географии их применения).

Самая слабая сторона сценария заключается в предположении о заведомо агрессивных планах Ирана, и, что кажется еще более невозможным, о перемещении ядерного оружия Пакистана без какого-либо внимания со стороны Индии и Китая.

В контексте продолжающейся жесткой дискуссии вокруг размещения в Европе элементов американской ПРО весьма любопытным представляется отсутствие в рассмотренном сценарии перспективных целей для иранских ракет на территории Старого света.

Для России этот треугольник представляет интерес как модель многосторонней конфронтации, а также как возможность понять взгляды части американского экспертного сообщества на перспективы ближневосточного урегулирования в широком смысле.

Долгосрочное многостороннее соперничество по инициативе китайских партнеров

Для обоснования возможности включения Китая в «большую гонку» стратегических вооружений Э. Крепиневич вложил в уста «китайских ученых» интересную концепцию 4-х столпов легитимности китайской власти: выборность, идеология, экономический рост, национализм.

Сценарий предполагает, что в период до 2020 г. в Китае реализуются следующие факторы:

- Экономический: спад в народном хозяйстве поставит режим в зависимость от националистической риторики.

- Геополитический: неудачи в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях акцентируют «последний столп легитимности».

- Военно-технический: развитие системы Быстрого глобального удара в США и предполагаемое американскими экспертами нарушение договора РСМД Россией вызовет у военно-политического руководства КНР озабоченность в части адекватности собственного сдерживающего потенциала.

Эксперты CSBA предполагают, что существующее соотношение ядерных боезарядов, тактических и стратегических носителей не дает руководству КНР уверенности в ядерном сдерживании США и России. Даже в случае ограниченного обмена ядерными ударами достаточно быстро наступит возможность ядерного шантажа со стороны «вероятных противников», так как возможности Китая по ответным действиям будут исчерпаны.

В связи с этим, согласно сценарию, принимается решение о доведении китайского ядерного потенциала до уровня России и США, включая все сопутствующие системы, влияющие на стратегическую стабильность – противоракетную оборону, систему предупреждения о ракетном нападении, высокоточное оружие и др.

Для выигрыша времени, как предполагают аналитики, КНР предложит России и США включиться в переговоры по переформатированию договора РСМД [4], которые будут сознательно затянуты.

Подобное развитие событий, вне всякого сомнения, разрушит сложившуюся систему международных военно-политических отношений, как минимум, в части ядерного сдерживания.

Как от России, так и от США появление нового мощного игрока потребует тотального пересмотра собственных подходов к строительству стратегических и нестратегических ядерных сил, а также иных систем ВиВТ. Важно заметить, что если в США тема стратегического противоборства с КНР достаточно проработана за годы «отсутствия» России, то для подготовки концептуальных и реальных обоснований ответных действий нашей страны потребуется изрядное напряжение интеллектуальных и материальных ресурсов – существующие «проработки» темы «китайской угрозы», как правило, базируются на неких фантастических «картах из китайских учебников», а также на экономическом и демографическом поглощении российского Дальнего Востока.

В целом же следует подчеркнуть, что, несмотря на достаточно жесткую позицию Китая в части территориальных споров, переход к противоборству с Россией и США представляет собой проблему совсем иного порядка. Предположение экспертов CSBA о том, что причиной такого перехода могут стать экономический кризис и стремление китайского руководства сохранить власть не выглядит достаточно убедительным.

Отдельным острым вопросом станет реакция Индии и Пакистана на возможное резкое усиление китайского стратегического потенциала, особенно с учетом «особых» отношений этих стран Южной Азии не только с КНР, но и с Россией, и с США, в первую очередь, в части военно-технического сотрудничества. Данное направление оставлено за скобками авторами доклада.

В целом же в рамках данного сценария мы видим, как единственное решение (пусть и столь серьезное) одного государства способно коренным образом изменить направление развития всего континента

Отменяя Апокалипсис

Стабильность в Большой Евразии – необходимое условие поступательного развития евразийской интеграции. Необходимо вести активный поиск эффективных решений, позволяющих своевременно снимать возникающие противоречия в ключевых регионах, а также новых подходов к обеспечению стратегической стабильности в целом.

Самым очевидным путем предотвращения первого из рассмотренных сценариев эскалации выглядит создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также средств его доставки (ЗСОМУ). Безусловно, ключевое значение в реализации этой инициативы с российскими корнями имеют именно страны, формирующие вершины «треугольника противоборства по CSBA» – Израиль, Иран и Саудовская Аравия. Соответственно, сценарий американских партнеров можно и нужно рассматривать в том числе в разрезе поиска возможных путей снятия противоречий между ключевыми акторами. Содействовать движению в этом направлении могли бы переговоры по совместным мерам укрепления доверия и безопасности в регионе, однако до конца, как минимум, горячих фаз конфликтов в Сирии и Йемене этот вопрос останется за пределами повестки дня.

Важным шагом во избежание второго сценария уже стало совместное заявление президента России и председателя КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности. С учетом состоявшегося в мае 2016 г. совместного российско-китайского компьютерного командно-штабного учения по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность–2016» [5], возможно говорить о достаточно серьезном уровне доверия и партнерства между нашими странами в этой чувствительной области.

Уникальный российский опыт взаимодействия с США в части стратегических вооружений также, как представляется, послужит защитой от эскалации. Вместе с тем, магистральным направлением обеспечения стратегической стабильности видится поиск всеобъемлющих, многосторонних форматов общения и (в перспективе) сотрудничества в области ограничения вооружений, нераспространения и разоружения. Первым шагом может стать создание единого формата публикации данных о ядерных вооружениях и ядерной стратегии – и официальный «Ядерный клуб» должен быть примером ответственного подхода.

Успешная реализация этого шага будет способствовать приведению всеми участникам международных военно-политических отношений приоритетов военного строительства в соответствие с реальными стратегическими угрозами и в целом послужит делу укрепления стратегической стабильности.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что эксперты CSBA прямо заявляют о необходимости взаимоувязки различных элементов, влияющих на стратегическую стабильность во Второй ядерный век: помимо собственно ядерного оружия говорят и о высокоточном оружии в обычном оснащении [6], и об оборонительных системах, и о кибератаках [7]. Об этом же говорят отечественные специалисты и политики [8]. Несмотря на очевидную неготовность американских властей обсуждать ограничения (да и «правила игры» как таковые) в этих сферах [9], публикации, подобные рассмотренной, можно и нужно рассматривать как кирпичи в фундаменте дипломатии второго трека.

Дмитрий Стефанович, независимый эксперт

[1] Угрозе применения и применению ядерного оружия для разрешения неблагоприятно складывающегося конфликта в пользу России.

[2] Данная конструкция весьма напоминает «ядерный обмен» в рамках НАТО; что характерно, даже в Википедии соответствующая статья приводит именно эти два примера.

[3] Для Израиля эксперты сходятся в оценке в ~80 боезарядов при наличии сырья для производства до 200. Ограничения связаны с количеством носителей (хотя Израиль фактически является одной из немногих стран, обладающих полноценной ядерной триадой) и географическим фактором. Что касается Ирана, вопрос наличия у него ядерного оружия, готового к использованию, остается дискуссионным. Вместе с тем факт его наличия в ограниченном количестве и с ограниченными возможностями доставки может укладываться в логику принятых решений в рамках СВПД – Исламская республика вполне могла «кулуарно» намекнуть как о его наличии и готовности к применению, так и о понимании катастрофических последствий такого применения в первую очередь для себя.

[4] Ряд предложений изложен в Докладе о возможностях нанесения удара обычными вооружениями по о-ву Гуам Комиссии по обзору американо-китайских отношений в области экономики и безопасности

[5] «Основная цель КШУ — отработка совместных действий оперативно создаваемых группировок противовоздушной и противоракетной обороны России и Китая по защите территории от случайных и провокационных ударов баллистических и крылатых ракет»

[6] При этом цитируется в т.ч. Маршал Советского Союза Н.В. Огарков и его взгляды на перспективы «разведывательно-ударных комплексов, сопоставимых по уровню воздействия с оружием массового поражения».

[7] Именно угроза кибератаки и соответствующего нарушения командных и управляющих систем, по мнению экспертов, приводит к делегированию полномочий по принятию решения о нанесении ядерного удара от высшего руководства страны на нижестоящие уровни.

[8] В частности, в рамках Парламентских слушаний в Совете Федерации СФ РФ по теме «Проблемы соблюдения международных соглашений в области разоружения и перспективы развития международного

сотрудничества в этой сфере» в подобном ключе высказались сенатор С.Ф. Косачев и руководитель ИСКРАН С.М. Рогов.

[9] Не могу не процитировать отличное обоснование и вывод Замдиректора ИМЭМО РАН Ф.Г. Войтоловского в рамках мероприятия из предыдущей сноски: «противоракетная оборона, высокоточное вооружение – это настолько технически сложные продукты, которые дают возможность получить большое количество сопутствующих технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в гражданской сфере и дать стимулы для развития новых отраслей промышленности и так далее. Это крайне выгодно американцам, и поэтому они будут вкладывать. Сейчас средства на это высвобождаются. Высвобождаются средства, с одной стороны, на модернизацию стратегических наступательных вооружений, с другой стороны – на модернизацию и развитие этих систем. И это очень плохая для нас ситуация, потому что денег туда будет вложено у американцев много, желания разговаривать у них не будет в ближайшие несколько лет по этим вопросам, но тем не менее нам надо на всех уровнях – на общественном, на официальном и на экспертном пытаться втянуть их в разговор по всему спектру».

Евразийские ценности: миф или реальность?

Евразийские ценности: миф или реальность?

15.08.2016

15.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евразийские ценности: миф или реальность?

Евразийские ценности: миф или реальность?

15.08.2016

15.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Процессы евразийской интеграции, происходящие сегодня, прежде всего, в экономической сфере, очевидно, не могут быть ограничены только этим. Даже если рассматривать экономику в качестве основного драйвера интеграции на данном этапе, политические, идеологические и социогуманитарные аспекты неизбежно потребуют внимания и разработки. Один их таких вопросов, связанных с общим представлением о целях интеграции в Северной Евразии – это вопрос ценностей. Существуют ли евразийские ценности, в чем их специфика, зачем нужно их четко формулировать и разделять?

Евразийские vs европейские ценности

Существующий аксиологический контекст в значительной мере европоцентричен, поскольку чаще всего в дискуссиях о ценностях речь идет о том, что в качестве таковых воспринимается в западном, евроатлантическом мире. Сам набор этих ценностей: права человека, либеральная демократия, рыночная экономика, верховенство права, толерантность, светскость и др. воспринимается как некий эталон, подкрепляемый совокупным экономическим и геополитическим весом стран Запада.

Существуют иные подходы к определению ценностей, как правило, связанные с традиционными формами локальных цивилизаций: исламской, индийской, китайской, но их специфика именно в локальности, в отличие от западного мира, претендующего на универсальность и всеохватность.

Что можно сказать о странах Евразийского Союза? Являются ли Россия, Беларусь, Армения частью европейской цивилизации, должны ли разделять общие ценности с другими европейцами? Казахстан и Кыргызстан – это уже Восток и европейские ценности там неуместны? Либо же надо вести речь о существовании собственных – евразийских ценностей, которые могут воcприниматься как в географически европейских, так и в азиатских обществах?

На наш взгляд, евразийская специфика действительно существует, она исторически и культурно обуcловлена. Свой исток она берет из восточноевропейского цивилизационного очага. Его изначальный импульс был получен из Византии, на этой политической, культурной и религиозной основе из различных локальностей был сформирован универсальный тип русской культуры, которая, в свою очередь, при взаимодействии с тюркским миром сформировала то, что мы уже можем назвать евразийской цивилизацией со своими характерными ценностями.

Русская культура, изначально европейская, по мере продвижения на Восток, в Азию приобретала черты, значительно отличающие ее от западноевропейской, становясь, по сути уже евразийской, заключающей в себе механизм адаптации европейского цивилизационного кода к континентальным пространствам Евразии.

Суть евразийских ценностей

Подходить к определению евразийских ценностей можно по-разному. Во-первых, выделить их на контрасте с современными европейскими и сделать акцент на консервативном и традиционном аспекте – сохранении коллективных идентичностей: семейных, этнических, религиозных. Действительно, для большинства евразийских обществ традиционная семья или идентичность, тесно связанная с религией (православием или исламом), имеет и сегодня большее значение, чем для обществ западноевропейских.

Во-вторых, можно выделить те сущностные элементы, совокупность которых позволяет объяснить не только историко-культурные особенности развития, но и современную политическую специфику стран Евразийского Союза. Вокруг этих элементов как раз и формируется основной набор ценностей:

1. Безопасность

По мере территориального расширения России – исторически самого успешного русского государства – вопрос безопасности становится одним из основополагающих. Обеспечение безопасности по внешнему периметру границ, защита от вторжений, внутренняя безопасность многонациональной и разнородной империи, сглаживание конфликтов – все это наложило свой отпечаток как на характер государства, которое неизбежно становилось централизованным и милитаризованным, «тягловым», так и на общественные отношения, где коллективный интерес преобладал над частным.

Сегодня проблема безопасности остается ключевой для выживания и развития стран Евразийского Союза. Пример России 1990-х гг показывает, к чему приводит пренебрежение этой проблемой, каковы последствия общего ослабления государства и отхода от традиционных для России моделей организации политики и экономики.

Для Беларуси – государства, находящегося на цивилизационном фронтире, вопрос безопасности напрямую связан с национальным выживанием, сохранением субъектности, точно также как и для Армении. Для Казахстана и Кыргызстана, находящихся в одном из самых взрывоопасных регионов мира, комплексное обеспечение безопасности возможно только с опорой на Россию.

Приоритет безопасности и коллективных интересов, стремление к построению сильного централизованного государства – это то, что отличает евразийские общества от западноевропейских, где преобладают тенденции децентрализации и индивидуализации.

2. Справедливость

Выдаваемый государству исключительный мандат на обеспечение безопасности уравновешивается в Северной Евразии общественным запросом на социальную справедливость.

Эти два элемента или ценности взаимосвязаны. Олигархические общества, основанные на несправедливом разделении общественного дохода, присвоении его небольшой группой лиц, наличие значительного разрыва между самыми бедными и богатыми – серьезный фактор нестабильности, подрывающий государство и его безопасность.

В евразийских обществах высокой ценностью обладает именно способность государства справедливо, равномерно распределять доходы, открывая широким массам населения доступ к образованию, услугам здравоохранения, возможностям личного и коллективного роста.

В этом смысле евразийское отношение к государству более патерналистское, а к экономике – менее рыночное и более солидарное.

3. Развитие

Этот элемент уравновешивает «консерватизм» евразийских обществ. Традиционные установки и ценности сами по себе не обеспечивают эволюции и прогресса, поэтому всегда будет существовать необходимость в «прогрессорской», модернизационной миссии – по характеру, нередко принудительной, которую чаще всего берет на себя государство.

Безопасность и социальная справедливость в итоге необходимы именно для обеспечения развития, осуществления технологических и мировоззренческих прорывов, не всегда приносящих очевидную прибыль.

В этом тоже отличие от Западной Европы и США, где двигателем развития чаще выступает частный интерес и частный капитал, ориентированный, прежде всего, на прибыль.

Евразийский барометр ценностей

Перечисленный выше ценностный базис, безусловно, надо рассматривать в качестве авторской гипотезы, требующей социологической верификации на всем пространстве ЕАЭС. Тем не менее, некоторыми данными уже можно оперировать. Например, существует любопытное исследование о ценностных и нормативных ассоциациях белорусов в отношении ЕС и ЕАЭС. Результаты этого исследования показывают, что Европейский союз белорусы устойчиво ассоциируют с либерально-демократической ценностной моделью, где основными ценностями являются: рыночная экономика, демократия, экономическое благосостояние, права человека, личные свободы.

Собственно Беларусь в ценностном плане ассоциируется с социально-демократическим модусом ценностей: мир/стабильность, безопасность, мультикультурализм, толерантность, культурное наследие. Модель восприятия ЕАЭС определяется как гибридная между европейской и белорусской. Примечательно, что в отношении к ЕАЭС и Беларуси респонденты не рассматривают «демократию» как ценность, а вместо этого приоритетами считаются стабильность, безопасность и культурные традиции.

То есть упомянутые выше в качестве гипотезы элементы евразийских ценностей могут иметь и социологическое подтверждение. Но для более четкого представления об этих ценностях и возможности конструирования на их основе евразийской идентичности необходим отдельный инструментарий – евразийский барометр ценностей, потенциально имеющий большое научное и практическое значение.

Алексей Дзермант, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси (Минск)

Евразийский поворот Эрдогана. Ждать ли революции?

Евразийский поворот Эрдогана. Ждать ли революции?

15.08.2016

15.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евразийский поворот Эрдогана. Ждать ли революции?

Евразийский поворот Эрдогана. Ждать ли революции?

15.08.2016

15.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Последние события в российско-турецких отношениях создали почву для многочисленных спекуляций. Насколько вероятен выход Турции из НАТО, и как изменятся отношения Анкары со странами евразийского пространства? Возможно ли сближение Анкары с Евразийским экономическим союзом? Александр Гущин дает прогноз развития ситуации.

Реставрация российско-турецких отношений

В целом, итоги визита Эрдогана можно определить как умеренно оптимистичные. С одной стороны, сам факт встречи, которой предшествовали извинения Эрдогана, безусловно, следует занести в актив России, для которой нормализация отношений с Турцией имеет важное экономическое значение. Падение торговли на 60% и туризма на 90% далеко не самый благостный фон для двух крупных стран, соединенных между собой не только тысячами экономических, но и культурных, бытовых, семейных нитей.

Прозвучали заявления о предстоящем снятии торговых ограничений, возобновлении авиасообщения. Однако часть из этих обещаний отнесена в будущее, по крайней мере, до конца года. В условиях быстро меняющейся международной обстановки и ситуативности современной политики, что наглядно продемонстрировал конфликт России с Турцией, это не может не вызвать внимания.

Риски, связанные с политическими противоречиями Турции и России, прежде всего по сирийскому кризису и в меньшей степени по Крыму и украинскому вопросу, сохраняются.

Конфликт с Турцией наглядно подтвердил тот факт, что экономика не определяет в полной мере современные международные процессы. Торговля, безусловно, важна, но мы отчетливо видим, как набирают ход процессы укрепления национального суверенитета государств в Евразии (так называемой «ресуверенизации»), растет влияние военной силы, политические цели нередко подчиняют себе экономическую логику.

Отчасти это было продемонстрировано украинским кризисом, но в турецком случае это проявилось особенно ярко. Экономические отношения России и Турции были очень тесными и динамично развивались, однако отсутствие договоренностей, а главное – общего понимания и подхода к геополитической составляющей в Причерноморье и на Ближнем Востоке привели к противоречиям и трагическим событиям, омрачившим двусторонние отношения.

Сегодня тот факт, что стороны готовы вести себя более аккуратно, лишь отчасти снимает проблему. Ведь далеко не очевидно, что политические противоречия, которые стали главной причиной конфликта, могут быть быстро преодолены.

Что касается таких крупных проектов как строительство «Турецкого потока», то, с одной стороны, возврат к переговорам по этому вопросу важен. С другой – теперь проект газопровода по сравнению с первоначальными планами заметно уменьшен в своих пропускных способностях. Речь о четырех нитках уже не идет. Да и энергетическая политика ЕС в плане диверсификации поставок и антимонопольных требований остается важным препятствием. В лучшем случае речь может идти о том, чтобы протянуть газопровод до Турции. При этом Анкара вновь может поставить вопрос о скидках.

Возможен ли выход Турции из НАТО?

Эрдоган начал свой собственный «поворот на восток». Конечно, едва ли можно согласиться с западными аналитиками, что переориентация Анкары продиктована лишь надеждой выторговать определенные преференции у Запада. Например, получить от ЕС уступки по визовому режиму или добиться от США политической солидарности, продемонстрировать им возможность своего ухода.

Эти моменты, вероятно, имеют место, но не превалируют. Вполне вероятно, что Эрдоган, имея информацию о косвенном участии американцев в перевороте, просто действует как подсказывает ему политическая ситуация. Однако при этом не следует забывать о том, что при всей жесткости его действий внутри страны, во внешней политике Эрдоган достаточно ограничен.

Турецкая экономика зависит от партнерства с Западом. Кроме того, Турция входит в Североатлантический альянс, а в рамках НАТО можно фрондировать, но не выйти оттуда.

Даже если бы Эрдоган и захотел предпринять шаги, направленные на выход из НАТО, или решился на действия, окончательно подрывающие американское влияние в Турции, то дело для него могло бы закончиться еще одним переворотом, учитывая нехватку влияния в вооруженных силах. Да и сам турецкий президент, как и все люди, – человек смертный.

Степень отрыва Турции от Запада не стоит преувеличивать. Однако поворот в политике Турции действительно вызван не только «политическим кокетством» Эрдогана по отношению к Западу, а имеет под собой более глубокие причины.

У Запада, прежде всего у США, остаются довольно серьезные возможности для дестабилизации ситуации в самой Турции. Как посредством национальных меньшинств, и, кстати говоря, не только курдов, так и с использованием социальных проблем и недовольства части политической элиты.

Анкара на пути в Евразийский союз?

При всей важности визита Эрдогана в Россию восстановление российско-турецких отношений потребует времени, а политическая повестка, собственно из-за которой и произошел конфликт, остается очень проблемной. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о позитивном влиянии на евразийское пространство.

Во-первых, нормализация отношений России и Турции позволяет странам ЕАЭС и в целом странам постсоветского пространства более свободно поддерживать контакты с Анкарой, не опасаясь возможного раздражения Москвы.

Открывается больше возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества. Свидетельством этого стал недавний визит президента Казахстана Н.Назарбаева в Турцию и подписание ряда важных документов о сотрудничестве в экономической сфере.

Казахстан в ходе кризиса в российско-турецких отношениях занял традиционную для себя взвешенную позицию. С одной стороны, были сохранены контакты с обеими сторонами конфликта. С другой – Астана взяла на себя ряд посреднических функций и успешно с ними справилась. Сказалось здесь и то значение, которое имеет Турция, являющаяся пятым по величине торговым партнером Казахстана.

В-вторых, нормализация отношений позволит в некоторой степени сократить те издержки, которые понесли страны Центральной Азии, прежде всего, Казахстан в результате прекращения транзита турецких товаров через территорию России. Новые маршруты транзита пролегали через Каспий в обход России – не самый оптимальный путь с точки зрения затрат. Одномоментно изменить это положение вряд ли получится, как и полностью восстановить долю турецкой продукции на российском рынке, но позитивных изменений можно ожидать.

В-третьих, ранее президент Казахстана уже высказывал мысль о возможности вступления Турции в ЕАЭС. Когда эта мысль была озвучена, она казалась с одной стороны революционной (кризис в отношениях Москвы и Анкары еще не разразился).

Сегодня, безусловно, об институциализации турецкого присутствия в ЕАЭС речи быть не может. В лучшем случае, Турция может стать членом ШОС. Впрочем, это не даст каких-то быстрых выгод ни самой ШОС, ни Турции, за исключением имиджевых плюсов.

В случае сохранения стабильной геополитической ситуации и укрепления экономических позиций ЕАЭС не исключено создание зоны свободной торговли Турции и ЕАЭС.

В-четвертых, нормализация отношений с Турцией содействует некоторому снижению напряженности на Южном Кавказе. Конечно, не стоит излишне преувеличивать степень влияния Анкары на Баку и воспринимать их как единое целое. Однако улучшение российско-турецких отношений делает процесс переговоров по карабахскому урегулированию более ровным и предсказуемым, улучшает общий фон переговоров. Это же касается и ситуации в Абхазии, где турецкое влияние, в первую очередь экономическое, довольно сильное.

Перезагрузка «мягкой силы» Турции

Наконец, важно отметить еще один момент, касающийся метальной сферы и гуманитарной составляющей. Турция за последние годы стала на постсоветском пространстве одним из лидеров в деле продвижения своей «мягкой силы». Причем одним из инструментов этого были образовательные учреждения, действующие в рамках структур Ф.Гюлена – личного и политического врага Эрдогана, проживающего в США.

Анкара требует от Вашингтона выдачи Гюлена, а от своих партнеров на Южном Кавказе и в Центральной Азии закрытия учебных учреждений, поддерживаемых «врагом номер один» Эрдогана. Это может сократить ментальное влияние Турции в этих регионах, но только в краткосрочной перспективе.

Скорее всего, «мягкая сила» Турции в Евразии будет переформатирована, но никуда не исчезнет. И в этом плане она представляет собой безусловную конкуренцию влиянию России, и, в меньшей степени, Китая, имея в виду историческую и этническую общность.

Тем не менее, процесс нормализации российско-турецких отношений, особенно, если он окажется системным, способен не только оказать позитивное воздействие на двусторонние отношения Москвы и Анкары в долгосрочной перспективе, но и содействовать снижению напряженности на всем евразийском пространстве. Это вновь поставит вопрос о поиске формата взаимодействия Турции с Евразийским экономическим союзом.

Александр Гущин, к.ист.н.,

заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Российская оборонка укрепила позиции в мировой гонке вооружений

Российская оборонка укрепила позиции в мировой гонке вооружений

12.08.2016

12.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Российская оборонка укрепила позиции в мировой гонке вооружений

Российская оборонка укрепила позиции в мировой гонке вооружений

12.08.2016

12.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) традиционно считается той отраслью, где сосредоточен весь набор передовых технологий. Если мы говорим о потенциале ЕАЭС, то есть смысл посмотреть на российский ОПК. Общую картину можно увидеть, взглянув на материалы, подготовленные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (СИПРИ). Сравним данные за 2010–2014 гг. В списке ста крупнейших в мире военно-промышленных компаний было от шести до одиннадцати российских компаний.

В представленных нами таблицах указан общий объем продаж, который выше, чем продажи только товаров и услуг военного назначения. Номера по порядку и место в «сотне» в таблицах определяется объемом продаж товаров и услуг только военного назначения. Из-за трудности доступа к данным в список не были включены китайские компании. Шесть лет назад (в 2010 г.) общий объем продаж российских компаний составил более $20 млрд (таблица 1).

Таблица 1. Крупнейшие российские военно-промышленные компании и компании, предоставляющие услуги военного назначения (2010 г.)

|

№ п/п |

Место в списке ста крупнейших компаний |

Название компании |

Сектор |

Общий объем продаж (млн долл. США) |

|

1 |

20 |

Алмаз-Антей |

Ракетная техника |

4 436 |

|

2 |

21 |

Объединенная авиастроительная корпорация |

Авиационная техника |

4 222 |

|

3 |

47 |

Вертолеты России (ОПК «Оборонпром») |

Авиационная техника |

2 677 |

|

4 |

51 |

Объединенная судостроительная компания |

Корабли и суда |

2 359 |

|

5 |

62 |

Объединенная мотостроительная компания |

Двигатели |

2 805 |

|

6 |

69 |

Корпорация ТРВ |

Ракетная техника |

1 120 |

|

7 |

89 |

«Уралвагонзавод» |

Боевые машины |

1 814 |

|

8 |

92 |

ММПП «Салют» |

Компоненты, услуги и прочие части готовых изделий авиационной техники |

721 |

|

|

|

|

Итого |

20 154 |

Источник: Ежегодник СИПРИ 2012: вооружения, разоружение и международная безопасность.

Общая сумма продаж – не менее надежный показатель, чем проданное вооружение, так как он позволяет определить, как уровень развития ОПК каждой отдельной страны, так и ее место на рынке производителей оружия. Безусловно, приведенные данные свидетельствуют о высоком потенциале российской промышленности, причем не только военной. Однако существует несколько «но», которые настораживали. Приведенные в списке СИПРИ компании концентрируются исключительно на одной отрасли, например, только на авиационной технике, и не занимаются такими продвинутыми и передовыми секторами, как электроника и космическая техника.

Для сравнения возьмем лидера – крупнейшего в мире производителя военных технологий и услуг военного назначения. Это американская компания «Локхид Мартин». Общий объем продаж составил $45 803 млн, т.е. она продала в 2010 г. в два раза больше, чем все российские компании вместе взятые. Компания одновременно развивает такие сектора как: авиационная техника, электроника, ракетная техника и космическая техника. В первой десятке все компании развивают сектор электроники и четыре – космическую технику. Посмотрим, что изменилось за несколько лет (см. таблицы 2 и 3).

Таблица 2. Крупнейшие российские военно-промышленные компании и компании, предоставляющие услуги военного назначения в 2012 г.

|

№ п/п |

Место в списке компаний |

Название компании |

Сектор |

Общий объем продаж (млн долл. США) |

|

1 |

14 |

Алмаз-Антей |

Ракетная техника |

6 186 |

|

2 |

18 |

Объединенная авиастроительная корпорация |

Авиационная техника |

5 545 |

|

3 |

25 |

Вертолеты России (ОПК «Оборонпром») |

Авиационная техника |

4 077 |

|

4 |

38 |

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОПК «Оборонпром») |

Двигатели |

4 170 |

|

5 |

46 |

Объединенная судостроительная компания |

Корабли и суда |

5 253 |

|

6 |

53 |

«Уралвагонзавод» |

Боевые машины |

4 083 |

|

|

|

|

Итого |

29 314 |

Источник: Ежегодник СИПРИ 2014: вооружения, разоружение и международная безопасность.

Таблица 3. Крупнейшие российские военно-промышленные компании и компании, предоставляющие услуги военного назначения в 2014 г.

|

№ п/п |

Место в списке компаний |

Название компании |

Сектор |

Общий объем продаж (млн долл. США) |

|

1 |

11 |

Алмаз-Антей |

Ракетная техника |

9 208 |

|

2 |

14 |

Объединенная авиастроительная корпорация |

Авиационная техника |

7 674 |

|

3 |

15 |

Объединенная судостроительная компания |

Корабли и суда |

7 329 |

|

4 |

23 |

Вертолеты России (ОПК «Оборонпром») |

Авиационная техника |

4 300 |

|

5 |

24 |

Объединенная приборостроительная корпорация |

Средства и системы связи, роботизированные комплексы |

4 019 |

|

6 |

34 |

Тактическое ракетное вооружение |

Ракетная техника |

2 960 |

|

7 |

38 |

Объединенная двигателестроительная корпорация |

Двигатели |

4 261 |

|

8 |

39 |

Холдинг «Высокоточные комплексы» |

Ракетная техника |

2 351 |

|

9 |

45 |

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) |

Электроника, авионика |

2 731 |

|

10 |

61 |

«Уралвагонзавод» |

Боевые машины |

3 317 |

|

11 |

91 |

Концерн «Радиотехнические и информационные системы» |

Радиостроение, комплексные системы связи и безопасности, приводная техника |

1 844 |

|

|

|

|

Итого |

49 994 |

Источник: The SIPRI Top-100 Arms-producing and military services companies, 2014.

Налицо стремительное развитие военпрома, прежде всего, за счет наращивания объемов продаж. В сотне крупнейших компаний ОПК 2014 г. уже было 11 российских, а объем продаж российских компаний вырос более чем вдвое по сравнению с 2010 г., составив почти $50 млрд.

Как свидетельствуют данные из Реестра обычных вооружений ООН за 2014 и 2015 гг., Россия не только обеспечивает оружием себя, но и активно экспортирует его, в том числе в государства Евразии. Танки поставляются в Азербайджан, артиллерия – в Азербайджан и Казахстан, вертолеты – в Бангладеш, Индию, Казахстан, Мьянму, Таиланд и Туркменистан, самолеты – в Бангладеш, Вьетнам, Индию и Казахстан, ракетная техника – во Вьетнам, Индию и Индонезию.

Карта распределенного по странам Евразии вооружения очерчивает круг партнеров, реальных и потенциальных союзников России. Показательно отсутствие в представленных ООН данных в числе покупателей российского тяжелого вооружения Китая (с 2011 г.) и наличие в нем Индии. Нельзя не отметить факт вооружения Россией страны, которая может поспорить в будущем с Китаем за региональное лидерство. На фоне усиливающихся экономических связей с Пекином в долгосрочной перспективе этот аспект может сыграть злую шутку с российско-китайскими отношениями.

Компании ОПК представляют собой мощнейшие корпорации и объединяют вокруг себя крупнейших производителей, которые делают продукцию двойного назначения. Так, КРЭТ в 2009 г. не только объединил предприятия радиоэлектронной промышленности России, но и стал интегрированной структурой «Ростеха». Список холдинговых компаний «Ростеха» впечатляет, поэтому мы приведем его целиком.

Таблица 4. Холдинговые компании «Ростеха»

|

Название компании |

Деятельность компании |

|

«Вертолеты России» |

Холдинг, объединяющий все вертолетостроительные предприятия страны |

|

Концерн «Радиоэлектронные технологии» |

Холдинг в области производства средств радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания, авиационных приборов и комплексов радиоэлектронного оборудования, а также измерительной аппаратуры различного назначения |

|

Концерн «Калашников» |

Разработчик и производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и гражданской продукции |

|

«Швабе» |

Холдинг разработчиков и производителей высокотехнологичной оптической продукции |

|

Объединенная приборостроительная корпорация |

Разработчик и производитель продукции в области систем и средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной безопасности и роботизированных комплексов |

|

Объединенная двигателестроительная корпорация |

Компания, включающая более 85% активов российской газотурбинной техники |

|

«Технодинамика» |

Холдинг в области авиационных агрегатов и систем электроснабжения, а также парашютных систем |

|

Национальная иммунобиологическая компания |

Фармацевтический холдинг по разработке и производству иммунобиологических лекарственных средств |

|

«РТ-Химкомпозит» |

Холдинг разработчиков и производителей композиционных материалов |

|

«Станкопром» |

Холдинг в области станкостроения и инструментального производства |

|

«Росэлектроника» |

Холдинг в области электронно-компонентной базы, СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов |

|

Высокоточные комплексы |

Холдинг разработчиков и производителей высокоточного оружия, его запасных частей и комплектующих. |

|

Концерн «Автоматика» |

Холдинговая компания по разработке и производству средств информационной безопасности |

|

Технологии машиностроения |

Холдинг разработчиков и производителей артиллерийских боеприпасов и спецхимии |

|

«РТ-Авто» |

Холдинг в области автомобилестроения и производства автокомпонентов |

|

«Оборонпром» |

Многопрофильная промышленно-инвестиционная группа в области машиностроения и высоких технологий |

|

«Сибер» |

Холдинговая компания в области обеспечения безопасности организаций Корпорации |

Источник: «Ростех».

Очевидно, «Ростех» становится промышленным гигантом, вполне сопоставимым с «Локхид Мартин». Хорошим для Москвы показателем является и то, что в 2014 г. продажи «Локхид» составили $45 600 млн., что меньше, чем заработали российские компании. Правда, эта цифра имеет скорее символическое значение, так как в первой десятке не один «Локхид Мартин», а семь американских компаний; тогда как доля продаж вооружений в «сотне», осуществленных компаниями России, составляет 10,2%, доля продаж Соединенных Штатов – 54,4%. Стремительно догоняет Россию на рынке ОПК, если не опережает, и Китай. Аналитики СИПРИ полагают, что, если бы они имели данные по КНР, то не менее девяти китайских компаний были бы в первой сотне, из них от четырех до шести – в первой двадцатке, а две – в десятке. Крупнейшие из них – это государственные авиационная компания AVIC и северная промышленная корпорация Norinco.

Москва особое внимание уделяет возможности получить доступ к передовым технологиям. Так, в марте 2016 г. состоялся деловой визит российских чиновников в Японию, в рамках которого делегация посетила принадлежащий компании FANUC завод.

Компания является крупнейшим производителем робототехники и лидером в сфере автоматизации производства. Она концентрирует внимание на таких аспектах, как числовое программное управление и лазерное оборудование, промышленные роботы, станкостроение.

Показателен уровень прибывшей в Страну восходящего солнца делегации. Ее возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, до 2007 г. руководивший «Оборонпромом». Визит свидетельствует о понимании чиновниками не только наличия такой серьезной для промышленности (в том числе для ОПК) проблемы, как зависимость от импортных станков, но и о стремлении ее решить с помощью самых продвинутых в этой сфере специалистов. Министр заявил: «Для нас средства производства, в частности машиностроения, являются одним из приоритетных направлений в секторе развития промышленности. И мы бы хотели продолжить наше сотрудничество с вашей компанией не только по закупкам технического оборудования, но и по участию вашей компании в процессе модернизации нашей машиностроительной отрасли в целом».

Таким образом, бурный спрос на продукцию предприятий ОПК (в том числе двойного назначения) порождает потребность в повышении ее качества и обновлении производственных мощностей, одновременно предоставляя финансовые средства для этого. Это дает дополнительные стимулы для модернизации не только военно-промышленного комплекса, но и всей промышленности в целом. В таком контексте речь идет не столько о гонке вооружений, сколько о преодолении критического отставания в технологическом развитии отдельных отраслей промышленности и прежде всего тех, которые зависят от импорта.

Валентин Старичёнок, к.ист.н., доцент БГПУ (Минск)

Кыргызстан в ЕАЭС: что изменилось в стране за год?

Кыргызстан в ЕАЭС: что изменилось в стране за год?

12.08.2016

12.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кыргызстан в ЕАЭС: что изменилось в стране за год?

Кыргызстан в ЕАЭС: что изменилось в стране за год?

12.08.2016

12.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

12 августа 2015 г. Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза. В этот день при непосредственном участии президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и лидера Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева таможенный барьер между двумя странами был ликвидирован. Однако благоприятный эффект от вхождения Кыргызстана в состав ЕАЭС был отчасти нивелирован такими внешними факторами как мировой экономический кризис и падение цен на нефть.

Негативные и позитивные тенденции

Всего за четыре месяца после подписания документов национальная валюта Кыргызстана по данным Национального банка страны упала с отметки в 62 сома за доллар до уровня в 76 сомов за доллар.

Несмотря на то, что с декабря 2015 г. обесценивание сома не только остановилось, но ему удалось несколько наверстать упущенные позиции (69 сомов за доллар на 11 августа 2016 г.), некоторые оппозиционные политики заявляли, что падение нацвалюты связано со вступлением в ЕАЭС.

Однако российский рубль и казахстанский тенге обесценивались быстрее кыргызстанского сома, что привело к падению конкурентоспособности товаров из Кыргызстана на рынке стран-партнеров.

Таким образом, по данным Национального статистического комитета, за последний год экспорт страны упал на треть и составил всего $427 млн (с января по июль 2016 г.). В основном пострадала промышленная сфера (падение на 1 июля составило 20%), а также обрабатывающая промышленность (минус 24% за семь месяцев 2016 г.). Разумеется, противники вступления Кыргызстана в ЕАЭС также относили это к негативному влиянию Евразийского экономического союза.

Однако именно российские бизнесмены за год увеличили покупку товаров из Кыргызстана на 39% ($53,6 млн за январь-март). Каждый восьмой доллар, который приходит в страну за счет экспорта – из России.

Она остается вторым по величине покупателем кыргызстанских товаров после Швейцарии, которая в основном заинтересована в покупке добываемого на территории страны золота.

Как показывает статистика, разговоры о том, что российские бизнесмены смогут погубить кыргызстанский рынок обилием своих товаров, имеют мало общего с реальностью. По официальным данным, за последний год объем импорта из РФ не только не увеличился, но сократился на 41% ($331 млн за январь-май).

Отдельно стоит упомянуть и вступление в силу четких и жестких требований к продукции, которая может быть допущена к продаже на территории ЕАЭС. Учитывая обилие контрафактного низкокачественного товара, который практически беспрепятственно реализовывался по всему Кыргызстану, усиление контроля над потребительским рынком было необходимо.

Теперь при поддержке России в Бишкеке и Оше появятся две контролирующие лаборатории, которые отвечают всем современным требованиям.

В ходе вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз также был создан Российско-Кыргызский фонд развития. По итогам года льготные кредиты выданы уже около 340 различным компаниям. Суммарный объем выданных займов составил $118 млн.

Мигранты ощутили интеграционный эффект

Но основная и мало кем оспариваемая выгода от вступления Кыргызстана в ЕАЭС – это свобода перемещения трудовых мигрантов. После того как Кыргызстан стал страной-участницей ЕАЭС положение трудовых мигрантов, которые работают на территории союза, улучшилось.

Только в России трудятся около 600 тыс. кыргызстанцев из шестимиллионного населения страны. Благодаря новым правилам, они получили ровно такие же права, как и остальные граждане союза. Граждане Кыргызстана могут работать в России без патентов, квот, сдачи экзамена на знание русского языка, и других разрешительных документов, что позволяет мигрантам экономить не менее 60 тыс. руб. ежегодно.

Это позволило переломить тенденцию роста возврата трудовых мигрантов в республику на фоне того, что количество мигрантов, приезжающих из Узбекистана и Таджикистана в Россию, последовательно снижается.

По итогам года объем денежных переводов из России в Кыргызстан превысил $1,5 млрд. И хотя в долларовом исчислении переводы упали на 40%, но в рублевом эквиваленте выросли, демонстрируя то, что кыргызстанцы стали работать на более высокооплачиваемых должностях. Усилиями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева более 76 тыс. кыргызстанцев были выведены из российских «черных списков» за 2015 г.

В целом, несмотря на кризис и падение цен на нефть, которое неблагоприятно сказалось на экспортирующих энергоносители Казахстане и России, благоприятный эффект от вступление Кыргызстана в объединение проявляется уже сейчас.

Однако полноценно ощутить все последствия от присоединения можно лишь через несколько лет, когда экономика полностью перестроится под новые нормы.

Китай на страже Кыргызстана в ЕАЭС

Вступление в ЕАЭС дало социально-экономический базис для сохранения политической стабильности в республике, так как переводы мигрантов по объему соизмеримы с бюджетом страны. Но дальнейшее экономическое развитие, связанное с индустриализацией, привлечением инвестиций и технологизацией сельского хозяйства напрямую зависит от политической системы: объективность судов, исполнение законов, правовое сознание граждан, эффективность работы госаппарата.

Необходимо понимать, что вхождение республики в ЕАЭС хотя и имело объективные выгоды, но было инициировано и претворено в жизнь благодаря политической воле действующего президента А. Атамбаева, который получил от России необходимые финансовые ресурсы для поддержания бюджета и институтов развития Кыргызстана с целью укрепления своей власти. Если Россия прекратит финансовую поддержку страны и/или сменится элита, стоящая у власти в Кыргызстане, в таком случае может быть поднят вопрос о выходе республики из ЕАЭС. Но даже в таком случае

Китай будет поддерживать участие Кыргызстана в ЕАЭС, так как для успешной реализации проектов в рамках стратегии Экономического пояса Шёлкового Пути необходимо наличие целостной таможенной и экономической территории (ЕАЭС).

Легче и быстрее вести диалог на уровне Евразийской экономической комиссии, чем с каждой из стран по отдельности. Учитывая рост зависимости от китайских инфраструктурных кредитов ($1 млрд. 394 млн только Экспортно-импортному банку Китая на май 2016 г.), проектов (нефтеперерабатывающие заводы, месторождения, предприятия, работающие на рынок ЕАЭС) и грантов, кыргызстанские политики будут крайне серьезно относиться к «пожеланиям» китайских коллег.

Единственный вариант выхода Бишкека из Евразийского союза – это «цветная революция», т.е. смена части элиты группой политиков, ориентирующихся на определённые финансово-политические группы в США. Данный риск возрастает в том случае, если президентом США будет избрана Хиллари Клинтон.

Итоги

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС было продиктовано объективной необходимостью сбалансировать экономику после обрушения социально-экономической модели республики, которая базировалась на реэкспорте товаров из Китая, Турции в страны ЕАЭС, швейной отрасли, ориентированной на рынки ЕАЭС, и переводах трудовых мигрантов. Но падение цен на экспортное сырье России и Казахстана (нефть, газ, металлы) повлекло за собой падение покупательной способности для кыргызстанских товаров швейной промышленности.

Власти Кыргызстана девальвировали сом меньше, чем наши основные торговые партнеры по ЕАЭС. В 2014 г. соотношение сома к рублю было 1:1,5, а за десять сом давали 30-33 тенге. Сейчас соотношение, которое пересчитывается через соотношение к доллару, изменилось: 1 сом равен 1 рублю, а за 10 сом можно получить 50 тенге. Такое соотношение валют и послужило основной причиной падения экспорта кыргызстанских товаров.

Большие надежды возлагались на сельское хозяйство Кыргызстана (особенно на фоне санкций против России), но его мелкотоварность, отсутствие сертификатов качества, неумение и нежелание госаппарата создавать инфраструктуру, проводить информационные компании среди бизнесменов и фермеров привели к тому, что страна пока не может экспортировать в достаточных количествах ни молочную продукцию, ни мясную, ни овощи с фруктами.

ЕАЭС – это общие стандарты и правила торговли на одной территории, но в конкурентной среде. И чтобы получать выгоды, необходимо иметь сильное государство (как институт развития и поддержания правил игры), к выстраиванию которого Кыргызстану необходимо стремиться.

Денис Бердаков, политолог, заместитель директора Фонда «Евразийцы-новая волна» в Кыргызстане.

Канада завоевывает Киев экономически

Канада завоевывает Киев экономически

11.08.2016

11.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Канада завоевывает Киев экономически

Канада завоевывает Киев экономически

11.08.2016

11.08.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Обострение ситуации вокруг Крымского полуострова и Донбасса может послужить детонатором нового конфликта. Одна из главных причин – ухудшающаяся социально-экономическая ситуация в Украине. На этом фоне западный капитал пытается взять под контроль наиболее привлекательные украинские активы. Украинский политолог Валентин Гайдай анализирует последствия подписанного соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которое грозит банкротством украинским промышленным гигантам.

Этим летом Киев с официальным визитом посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это был первый визит Трюдо-младшего в Украину в качестве главы правительства Канады. В целом же лидеры этой североамериканской страны довольно часто посещали Украину с официальными визитами вне зависимости от политического климата в стране. Это неудивительно, ведь у Украины и Канады за последние четверть века новейшей истории сложились довольно тесные отношения.