Конец «Большой игры». США уходят из Центральной Азии

Конец «Большой игры». США уходят из Центральной Азии

04.10.2016

04.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Конец «Большой игры». США уходят из Центральной Азии

Конец «Большой игры». США уходят из Центральной Азии

04.10.2016

04.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После начала операций в Афганистане и Ираке США существенно нарастили своё присутствие в Центральной Азии. И сегодня СМИ сообщают о щедрых подарках Пентагона странам региона. Однако общие объемы военной и полицейской помощи США центральноазиатским государствам в последние годы падают. Почему США уходят из Центральной Азии, и что это означает для региона?

В 2001 г. в Афганистане был развернут международный военный контингент НАТО (ISAF). С этого момента США активно начали наращивать военное, экономическое и гуманитарно-политическое присутствие в регионе.

Выражалось это как в прямом проецировании военной силы – развертывании авиабазы в аэропорту Манас на территории Кыргызстана, так и в косвенном усилении позиций. Например, в предоставлении военной техники государствам региона (Казахстану и Узбекистану), обучении военных кадров и предоставлении финансовой помощи.

Помощь долларом и наукой

Военная помощь Вашингтона затрагивает все основные страны региона Центральной Азии. В 2015 г. США передали Узбекистану 308 бронеавтомобилей M-ATV и 20 БРЭМ. Это была самая крупная безвозмездная поставка военной техники странам региона в постсоветский период. Помимо этого, Соединенные Штаты поставляли бронетехнику и Казахстану. Так, в 2010 г. для двух миротворческих батальонов армии Казахстана был передан 51 бронеавтомобиль HMMWV (знаменитые «Хаммеры») в различных комплектациях. Таджикистану в 2015 г. было передано 87 автомобилей, но не армии, а МВД, Агентству по контролю за наркотиками и погранслужбе.

Помимо этого, Соединенные Штаты оказывали помощь оборудованием для спецслужб Таджикистана. В 2016 г. таджикской стороне было передано тактическое оборудование (целеуказатели, прицелы, дальномеры) и средства индивидуальной защиты (каски и бронежилеты) на сумму $175 тыс. За несколько месяцев до этого Таджикистану передали аналогичное оборудование на $260 тыс.

Военнослужащие из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана регулярно проходят обучение по американским программам. Так, сержанты ВВС Казахстана сейчас проходят специальный курс обучения в США. Аналогичный курс обучения проходили и военные моряки республики. Помимо этого, инструкторы ВС США проводили тренинги для таджикских и узбекских офицеров.

В целом же, за прошедшие 6 лет, по данным из открытых источников, через программы обучения США и совместные учения прошло 1394 военнослужащих Казахстана, 2090 военнослужащих Кыргызстана, 1311 военнослужащих Таджикистана, 184 военнослужащих Туркменистана и 516 военнослужащих Узбекистана.

Что стоит за помощью США?

Предоставляя помощь среднеазиатским странам, США руководствуются прагматичными соображениями. Главная причина – необходимость обеспечения безопасности и снабжения припасами группировки ISAF в Афганистане.

От сотрудничества с США не отказывалась и Россия, предоставив свое воздушное пространство для пролета транспортных самолетов и разрешив проезд поездов с припасами для группировки США и их союзников.

Одной из официально декларируемых целей войск НАТО в Афганистане является снижение наркотрафика. Для этого необходимо перекрывать каналы транспортировки наркотиков, а Средняя Азия является как раз таким коридором. Однако, судя по возросшим с момента вторжения объемам поставок наркотиков, попытка перекрыть наркотрафик провалилась.

Укрепление сотрудничества со среднеазиатскими республиками позволило США создать точки влияния в «мягком подбрюшье» России. Эта история не нова – «Большая игра» Российской и Британской империй во второй половине XIX в. преследовала схожую цель: поставить конкурента в уязвимую позицию. Однако тогда Российская империя могла усилением военного присутствия сделать уязвимой «жемчужину в короне Британской империи» – Индию. Сегодня же региональный конкурент находится на другом континенте, что исключает любой симметричный ответ.

Еще одно отличие от «Большой игры» XIX в. – наличие третьей сопоставимой по мощи силы – Китая. Укрепление военных позиций США в Средней Азии вызвало определенную нервозность в Пекине. Пока КНР делает ставку на экономическое проникновение в регион, в то время как военное и политическое сотрудничество со странами региона до последнего времени было ограничено.

Большое отступление

Однако за громкими новостями о подарках Вашингтона кроется постепенное сворачивание сотрудничества. Миссия ISAF в Афганистане сокращается, и США стремятся перенаправить ресурсы на другие направления – борьбу с ИГИЛ и поддержку дружественных режимов в других регионах мира, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, передача Узбекистану более трехсот современных броневиков с противоминной защитой выглядела эффектно.

Однако статистические данные по общему объему финансовой помощи свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты сворачивают программы оказания помощи среднеазиатским республикам.

Например, в 2015 г. США оказали Узбекистану помощь в объеме около $2,6 млн., тогда как в 2014 г. объем военной помощи Ташкенту составил $32,6 млн. Да и с броневиками ситуация не вполне ясна – точно такие же бронемашины используются американскими войсками в Афганистане и вполне возможно, что узбекской армии просто передали б/у автомобили по той причине, что вывозить их из Афганистана очень дорого, а уничтожать работающие машины не хочется.

В целом же, если судить по финансовому эквиваленту помощи странам региона из открытых источников, сегодня размер американской поддержки сократился с десятков до нескольких миллионов долларов. Фактически, сегодня объемы помощи странам региона вплотную приблизились к уровню 2001 г.

Кроме того, в высшем военном командовании США и среди политиков в Вашингтоне наступает разочарование в программах оказания помощи странам Ближнего Востока.

Несмотря на огромные затраты (особенно для Афганистана и Ирака), официально заявленные цели политической реконструкции и укрепления демократии не были достигнуты. Более того, трудно отрицать, что операция США в Ираке стала одной из причин образования запрещенной организация «Исламское государство».

Понимание, что одними войсками проблему не решить, пришло c опозданием. Как пишет в своих мемуарах бывший министр обороны США Роберт Гейтс, вопрос о расширении помощи гражданскими специалистами был поднят очень поздно и из-за этого многие усилия американских солдат оказались потрачены практически впустую.

США освобождают место России и Китаю?

Поэтому вполне логичным выглядит снижение объемов американской помощи среднеазиатским республикам – продолжая дарить щедрые подарки, США постепенно уменьшают общие объемы помощи. Не имея желания продолжать вливать значительные ресурсы в регион, США не хотят разворачивать программы помощи гражданским специалистам. Причина, как пишет Роберт Гейтс, заключается в том, что ни представители Конгресса, ни аналитики Пентагона не понимают роли гражданского участия в восстановлении экономик стран.

Но и позволить себе резко уйти из региона США не могут, потому что это перечеркнет все предыдущие завоевания.

Вопрос остается лишь в том, пойдет ли Вашингтон на потери позиций в стратегически важной Средней Азии. Скорее всего, США не перекроют полностью помощь, а сократят объемы военной и финансовой помощи, а также количество совместных учений, что откроет возможности для России и Китая усилить свои позиции в регионе.

Антон Курилкин

«Белорусские выборы - 2016: политический Рубикон»

«Белорусские выборы - 2016: политический Рубикон»

03.10.2016

03.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

«Белорусские выборы - 2016: политический Рубикон»

«Белорусские выборы - 2016: политический Рубикон»

03.10.2016

03.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

30 сентября 2016 г. в Культурном центре Посольства Республики Беларусь в России состоялась презентация доклада «Белорусские выборы - 2016: политический Рубикон», подготовленного коллективом белорусских и российских авторов. Презентация прошла в рамках заседания Российско-белорусского экспертного клуба, посвященного итогам парламентских выборов в Беларуси и России.

Скачать доклад «Белорусские выборы – 2016: политический Рубикон».

Основные выводы доклада:

1. Парламентские выборы 2016 г. в Беларуси стали своеобразным Рубиконом в политической жизни страны. Украинские события серьёзно девальвировали идею белорусского аналога Майдана – «Плошчы». На этом фоне в оппозиции наметились признаки отказа от радикального противостояния с действующей властью. Украинский кризис актуализировал в белорусском обществе ценности безопасности и стабильности.

2. Парламентские выборы проходили на фоне двойственной внешнеполитической ситуации. С одной стороны, по периметру белорусской границы на протяжении последних лет стабильно ухудшается ситуация в сфере безопасности. Меняется характер военных опасностей, которые всё больше переходят в сферу внутренних и информационных рисков, угроз иррегулярных формирований. С другой стороны, с 2014 г. наметилась позитивная тенденция в диалоге между официальным Минском и Евросоюзом. Успешность регионального позиционирования Беларуси во многом зависит от сохранения внутриполитической стабильности в стране.

3. Социальная структура Беларуси трансформируется: более чётко выделяется частный сектор, не столь сильно сопряжённый с государством, происходит смена поколений, развиваются городские субкультуры. Это увеличивает запрос активной части граждан на более широкое участие в общественной и политической жизни страны, который не могут в полной мере удовлетворить существующие институты.

4. В результате к парламентским выборам 2016 г. Беларусь подошла с изменённым избирательным законодательством, облегчающим выдвижение кандидатов в депутаты от политических партий. Расширение участия партий в политической жизни может стать одним из путей формирования новых социальных лифтов.

5. Парламентская кампания отличалась возросшим количеством партийных кандидатов. Если электоральный рейтинг всех вместе взятых политических партий в 2012 г. составлял не более 15%, то по итогам выборов 2016 г. количество голосов за партийных кандидатов достигло 22,5%, а в Минске – 44%. В Палате представителей количество депутатов от политических партий увеличилось в два раза. Был преодолён «психологический барьер» появления впервые с 2004 г. трёх оппозиционных депутатов. Это даёт оппозиции инструмент для преодоления её периферийного положения в обществе и превращения в системного игрока.

6. Электоральный цикл 2016–2020 гг. ставит Беларусь перед выбором: продолжить содействие развитию партийной системы или остаться на уровне результатов 2016 г. В 2017 г. запланированы съезды трёх крупнейших общественно-политических сил страны: КПБ, ЛДПБ и РОО «Белая Русь», – на которых будет вырабатываться стратегия развития каждой структуры.

7. По итогам первых лет работы нового состава парламента, а также развития политических партий и объединений будет принято решение трансформировать избирательную систему в сторону смешанной или сохранить мажоритарную систему. Последний фактор наиболее важен ввиду того, что в 2020 г. впервые в истории Беларуси в один год состоятся президентская и парламентская кампании.

8. Наблюдатели от СНГ заявили, что парламентские выборы соответствовали демократическим принципам и Конституции Беларуси. Миссия ОБСЕ, а также США и ЕС придерживаются линии на «частичное признание» выборов, отмечая «определённый прогресс», но отказываясь от полноценного признания результатов.

9. Возрастает давление Запада на Беларусь в вопросах снижения контроля центральной власти над внутриполитическим процессом, расширения участия зарубежных СМИ и НПО в общественной жизни страны. Это увеличивает риски, т. к. на фоне текущей «конкуренции интеграций» внутриполитическая ситуация в странах Восточной Европы стала неотъемлемым элементом регионального баланса сил.

10. Новые реалии потребуют от белорусской власти значительных ресурсов и кадров, чтобы укреплять национальных игроков в общественно-политической сфере страны, способных конкурировать с получателями западных грантов. Иначе игра на внутреннем политическом поле может быть быстро проиграна и останутся только «плохие и очень плохие варианты». Встаёт задача уточнения идеологической платформы для консолидации конструктивных национальных сил. В этой ситуации развитие общего информационного пространства в Союзном государстве, ЕАЭС и ОДКБ может стать противовесом, балансирующим рост давления с Запада.

Экономические трудности не повлияют на отношения КНР и ЕАЭС - китайский эксперт

Экономические трудности не повлияют на отношения КНР и ЕАЭС - китайский эксперт

03.10.2016

03.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Экономические трудности не повлияют на отношения КНР и ЕАЭС - китайский эксперт

Экономические трудности не повлияют на отношения КНР и ЕАЭС - китайский эксперт

03.10.2016

03.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

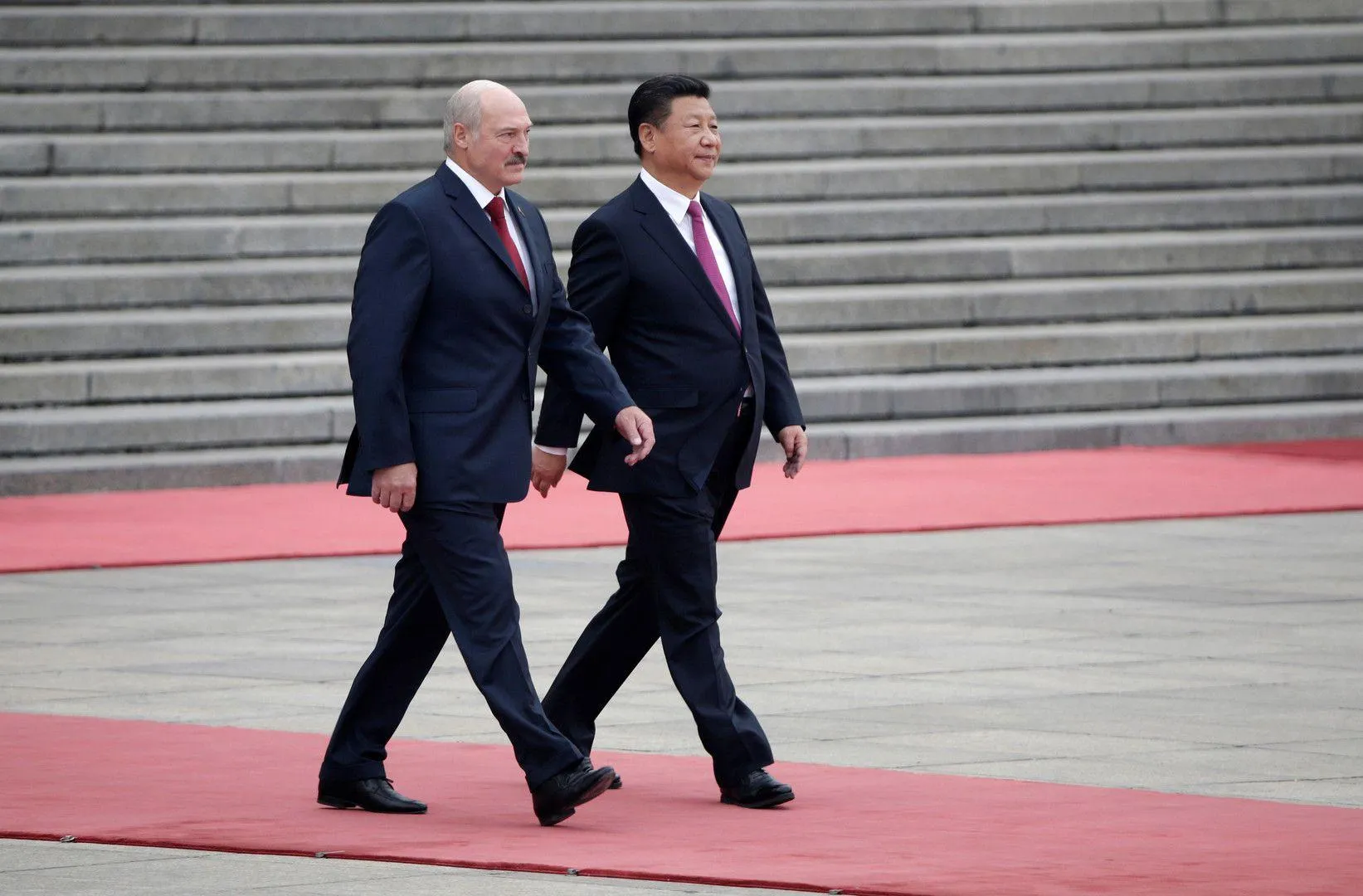

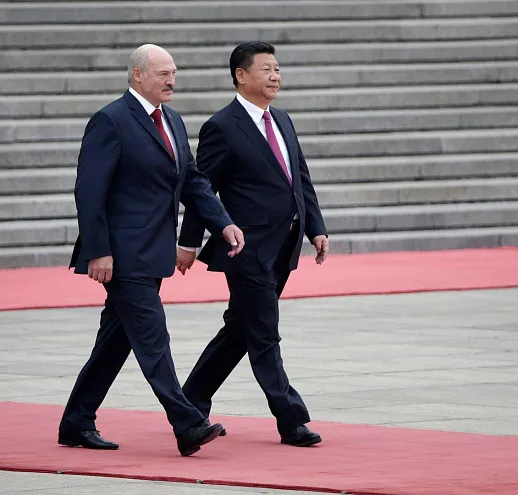

Несмотря на замедление темпов экономического роста, Китай остаётся одним из ключевых игроков на Евразийском континенте и важным торговым партнёром стран ЕАЭС. 28-30 сентября с государственным визитом КНР посетил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как Китай воспринимает экономические трудности в Евразийском союзе, чем готов помогать и делиться с Беларусью и будет ли инвестировать в индустриальный парк Великий камень? Об этом «Евразия.Эксперт» рассказал Бэй Вэньли, заместитель директора Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета (ВКПУ) в Шанхае. Бэй Вэньли является экспертом Валдайского клуба, а его Центр вошел в число ведущих исследовательских структур гуманитарных и социальных наук при Министерстве образования КНР.

- Господин Бэй Вэньли, как сегодня воспринимается Евразийский экономический союз из Китая?

- ЕАЭС заработал в 2015 г. Заработал в не очень добрый час – во время проблем с экономикой. Как ЕАЭС будет развиваться, и какую роль он будет играть в экономической жизни региона, в значительной степени зависит от трёх факторов. Во-первых, как будет развиваться в экономическом плане Россия. Во-вторых, как будут выстраиваться взаимоотношения между членами этой организаций. В-третьих, как будут выстраиваться отношения организации с внешними акторами.

Мы заинтересованы в сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом. У нас есть общие интересы в экономической сфере. У нас общие задачи. Сейчас часто употребляется слово «сопряжение» в отношении Китая, который выдвинул концепцию «Один пояс и один путь» (Экономический пояс Шелкового пути - «ЕЭ»). Думаю, Китай и ЕАЭС могут и должны многое сделать вместе для развития сотрудничества.

- Активно развиваются контакты Китая с Казахстаном, Беларусью, Россией, обсуждаются различные проекты. Не складывается ли у Вас впечатление, что Пекину легче и удобнее выстраивать исключительно двусторонние отношения с партнёрами на континенте, нежели воспринимать ЕАЭС в целом как партнера по переговорам?

- Да, у нас очень плотные дружеские отношения существуют между нашими странами – отношения Китая с Россией, Беларусью, Казахстаном. А ЕАЭС – очень хорошая платформа для развёртывания имеющего сотрудничества.

- Вы упомянули кризис. К примеру, российская таможенная статистика прошлом году показала, что товарооборот с КНР упал на 28,6%. Насколько сильно экономические сложности влияют на восприятие Пекином ЕАЭС как интеграционного проекта и делового партнёра?

- Я хоть и не экономист, но оптимист во многих отношениях. В том числе – в отношении наших стран. Если говорить о проблемах в экономике, то такое явление наблюдается во многих странах. Конечно, сложившаяся ситуация сказывается на сотрудничестве в экономической сфере. Полагаю, обе стороны готовы приложить усилия для того, чтобы преодолеть трудности. Если будем смотреть статистику, то увидим, что, безусловно, бывают подъёмы и спады.

Однако если обе стороны готовы к активному развитию сотрудничества, мы сможем справиться с временными сложностями и идти вперед. Ведь даже в личной жизни бывают и продолжительные подъемы, и нежелательные падения. Но самое важное для нас – общая тенденция.

Наши страны – Китай, Россия, ЕАЭС в целом – что мы хотим? Хорошего, активного, плодотворного сотрудничества. Поэтому, полагаю, это временное экономическое явление (кризиса - «ЕЭ») не может оказать влияния на развитие отношений между нашими странами.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил государственный визит в Китай. В чём важность встречи китайского и белорусского лидеров?

- Между Китаем и Беларусью благополучно развиваются дружеские отношения. Плодотворно развивается сотрудничество во многих областях. Текущий визит президента Республики Беларусь – важное событие. Оно даст ещё один толчок к укреплению и развитию отношений между Китаем и Беларусью. И Китай, и Беларусь проявляют очень большую активность во взаимодействии между нашими странами.

Несколько лет назад в Беларуси заработал белорусско-китайский индустриальный парк Великий Камень. Парк покрывает большую территорию. Белорусские коллеги готовы использовать парк как платформу для сотрудничества. Они ждут инвестиций с китайской стороны. Беларусь – очень активная страна в сопряжении и реализации концепции «Один пояс и один путь».

Руководитель Республики Беларусь не раз подчёркивал, что страна готова в этом деле участвовать, играть в концепции свою роль – с учётом того, что именно Беларусь расположена в центре Европы. В этом плане визит продвинет всестороннее сотрудничество вперёд. В том числе – гуманитарное. Китай и Беларусь придают большое значение этой сфере.

- Как Вы оцениваете оборонное сотрудничество КНР и Беларуси? В прошлом году на китайском полигоне прошла испытание белорусская РСЗО «Полонез». По информации экспертов и прессы, в создании комплекса могли применяться китайские технологии.

- Когда мы говорим про всестороннее сотрудничество, мы подразумеваем и военную сферу. Мы знаем, что по некоторым показателям Беларусь сильная страна в военном деле.

Конкретными сведениями по «Полонезу» не располагаю, но могу сказать, что обычно со своей стороны мы предоставляем советы, помощь. Если у нас есть что-то, и белорусским коллегам это нужно, мы стараемся это передавать. И наоборот – если у белорусских коллег есть что-то, что нужно нам.

Это распространяется не только на военную сферу, но и на другие тоже.

- О каких сферах идет речь?

Например, по той же схеме проходит студенческий обмен. Немало китайских студентов выезжают на обучение за границу.

Едут китайские студенты и в Беларусь, потому что там сохранилась советская школа образования, в хорошем смысле этого слова. Высокий уровень преподавания, очень серьёзные преподаватели, сравнительно небольшая стоимость обучения на фоне европейских стран, безопасность.

Беларусь готова предоставлять свои образовательные ресурсы китайской молодежи, чем она и пользуется. Друзья должны именно так относиться друг к другу: помогать, делиться. Поэтому отношения с Беларусью очень хорошие.

- Вы наверняка общаетесь с бизнесом, знаете деловой климат. Может ли Китайско-белорусский индустриальный парк в Беларуси, который сегодня строится, заинтересовать китайских бизнесменов? Каким Вы видите его будущее?

- Пару лет назад я присутствовал на мероприятии, организованном Ассоциацией китайских выпускников советских вузов. Есть у нас такая организация; сейчас в ней уже не только те, кто учился в СССР, но и те, кто учился в вузах стран СНГ.

Мероприятие было посвящено именно обсуждению реализации концепции «Один пояс и один путь». Генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае делал доклад. Он рассказывал как раз о парке Великий Камень. Там же присутствовали представители китайских предприятий. Они проявляли большой интерес, задавали множество вопросов, подробно и профессионально расспрашивали, к кому обращаться, какие льготы действуют в индустриальном парке, условия и т.д.

К слову, наш университет сотрудничает с Белорусским государственным экономическим университетом: наши студенты с факультета русского языка отправляются туда на обучение. Помимо русского языка они изучают не просто экономику, а белорусское экономическое законодательство.

После защиты диплома у нас студенты по желанию могут вернуться в Беларусь и продолжить там обучение в магистратуре. Таким образом, мы готовим специалистов, которые будут востребованы в реализации концепции «Один пояс и один путь».

Если вернуться к индустриальному парку, не только в Шанхае, но и по всему Китаю находятся бизнесмены, которые готовы работать в Беларуси. Они очень хорошо знают, что надо попробовать то, что другие ещё не успели. Многие рынки уже заняты, а Беларусь – пока ещё не настолько занятый рынок. Поэтому китайские предприниматели готовы занять своё место в развитии торговли.

Тем более, что при разработке льготных условий (для инвесторов - «ЕЭ»), белорусы, в том числе, ориентировались и на наш опыт и заимствовали его, соединяя со своими условиями. Генконсул Беларуси рассказывал о том, что белорусские специалисты посещали свободную экономическую зону в Шанхае и в расположенном недалеко от Шанхая городе Сучжоу.

- Китайский бизнес не смутит, что белорусский рынок относительно небольшой?

- По сравнению с Китаем размер белорусского рынка, конечно, маленький. Но, как у нас говорят, море огромное именно потому, что оно никогда не отказывается ни от одной речки, которая его питает, пусть даже маленькой. Мы так в повседневной жизни поступаем, и наши бизнесмены так мыслят. Они знают, что всё относительно.

Это сейчас мы вторая экономика в мире после США, но было время, когда мы не занимали столь солидное место. Мы всегда это помним. Поэтому большинство китайских бизнесменов – это море. Они не откажутся от сотрудничества с Беларусью. К тому же, когда проект только начинается, в нем много чего не хватает. Но, с другой стороны, там и шансов много, и возможностей. Там большое пространство для реализации потенциала сотрудничества.

Беседовал Александр Шамшиев

«Левый разворот». Что означают выборы в России для постсоветского пространства

«Левый разворот». Что означают выборы в России для постсоветского пространства

03.10.2016

03.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

«Левый разворот». Что означают выборы в России для постсоветского пространства

«Левый разворот». Что означают выборы в России для постсоветского пространства

03.10.2016

03.10.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, вовсе не национализм или ультралиберализм, а «левый поворот» представляет собой наиболее серьезный вызов для государств постсоветского пространства. Особенно на фоне нарастающего кризиса партийных структур в странах Новой Евразии. Сравнительно дешевым способом купировать риски «левого крена» для евразийских государств выступает «новая индустриализация».

Выборы в российскую Государственную Думу, помимо непосредственного эффекта для расстановки политических сил, поставили в повестку дня вопрос о тех тенденциях, которые они обозначили, и о том, насколько обозначенные тенденции являются общими для всего постсоветского пространства. Едва ли стоит спорить о том, оказывает ли развитие ситуации в России влияние на состояние дел в других государствах постсоветского пространства.

Грядущий кризис партий

Конечно, на выборах в Думу голосование проходило не за партию, а за Владимира Путина и, в существенно меньшей степени, за те фигуры, которые хорошо известны обществу. Но очевидно и то, что фактор организации партийной структуры вокруг одного лидера и его репутации присутствует во всех странах постсоветского пространства, причем в условиях откровенного кризиса партийных проектов в большинстве таких стран, он начинает играть системообразующую роль.

Вероятно, и Россия, и другие государства постсоветского пространства в самое ближайшее время начнут входить по абсолютно объективным причинам в стадию кризиса лидерских партийных структур.

Ни в одной стране Новой Евразии партийные структуры не стали выразителем базовых экономических интересов. Партийные структуры «флюидны» даже в России, где партийную систему при всех издержках пытались развивать, «как положено», вокруг соответствующих социально-классовых интересов.

Косвенным признанием этого может служить возвращение – практически через 20 лет – к выборам половины депутатов Государственной Думы по мажоритарным округам. В других государствах постсоветского пространства партийные структуры еще менее устойчивы.

Не следует забывать и то обстоятельство, что на выборах 2016 г. «Единая Россия» как партия получила почти на 4 млн меньше голосов, нежели на считавшихся крайне неудачными выборах 2011 г.

И это тоже показатель кризиса партийных систем, вероятно, общего для всего постсоветского пространства, за исключением, наверное, Украины, где устойчивая партийная система в принципе не возникла.

Левый поворот

Однако помимо общей констатации кризиса партийных структур, вероятно, общего для всего постсоветского пространства, необходимо обратить внимание на другой важный аспект.

Несмотря на бесспорный успех «партии власти», важно отметить и факт сохранения влияния «левого» фланга общественного мнения в России. Не стоит обманываться относительной неудачей КПРФ, которая уже много лет пребывает в прогрессирующем упадке.

Партии «левого направления» на прошедших выборах в России получили в совокупности практически 30% голосов.

Даже с учетом резкого усиления «партии власти» общие потери «левых» по сравнению с «протестными» по сути и форме выборами 2011 г. составили менее 3% процентов. С учетом характера нынешней предвыборной кампании в России и низкой явки, это падение электоральной поддержки можно считать несущественным.

В целом на «левом фланге» играли все, участвовавшие в выборном процессе политические силы, за исключением радикал-либералов: «Яблока» (и то, - с оговорками), а также ПАРНАСа. И, конечно, на позициях акцентированного антикоммунизма оставалась ЛДПР. Но даже у «Партии Роста» порой обнаруживается вполне социалистическая риторика.

Либерализм стал в российской политике почти маргинальным явлением. Да и сама «Единая Россия» в ходе выборов фактически утратила свое «праволиберальное крыло».

«Партия власти», стала как минимум с точки зрения озвучиваемых лозунгов, хотя и не практической политики левоцентристской партией.

Последнее очень важно и показательно: даже в «партии власти», которая подверглась в России имплантации людей и структур, более связанных с общественным мнением, нежели традиционная единороссовская бюрократия, «левые» настроения оказались востребованными. В Думе прошлого созыва партия была классической правоцентристской силой, которая помимо выполнения «наказов» власти была сориентирована преимущественно на интересы крупного бизнеса.

Едва ли данная тенденция - уникальное российское явление, не отражающее общих трендов на постсоветском пространстве. А главное, было бы крайне наивно отождествлять левые настроения с остатками «советской ментальности» и надеяться на дальнейшее ослабевание этих настроений за счет демографических факторов.

Проблема новой индустриализации

Нельзя исключать, что именно левый, а не националистический тренд представляет собой ключевой долгосрочный вызов стабильности систем власти в Евразии. Влияние националистических сил сильно зависит от стимуляции внешними процессами и факторами, а в современных условиях националисты имеют тенденцию сращиваться с религиозными радикалами вплоть до утраты собственной идентичности. Это, конечно, вызов, но источники этого вызова теперь находятся все больше вне Евразии. И это, вероятно, важнейшее достижение прошедших десятилетий.

«Левый разворот» вырастает из внутренних факторов, прежде всего нерешенности и неразрешаемости в имеющихся моделях развития ключевых социально-экономических диспропорций, главным образом, нарастания разрыва между «богатыми» и «новыми бедными». То есть из аспектов развития, определяющих постсоветское пространство.

Наиболее важный фактор заключается именно в отложенности вопроса о новой индустриализации постсоветского пространства.

Отсюда неизбежно вытекает процесс деградации социальных отношений, во многом и правда унаследованных от советского периода.

Вопрос, таким образом, состоит в том, чтобы найти левому крену относительно безопасную для государства форму проявления. В конечном счете, частью левого движения были и троцкизм, и идея укрепления государственности, и стремление к промышленному развитию.

Актуальность «неотроцкизма»

«Левые», по своей природе, - это конгломерат интересов и настроений, который почти никогда не может создать единый фронт, но который почти всегда опирается на общественные настроения. Даже современный «неотроцкизм» имеет свою социальную основу: радикальные слои «рассерженных горожан», которые по тем или иным причинам выпали не столько из экономического, сколько из социального мейнстрима.

«Неотроцкизм» как реакция на «урбанистическую социальную революцию», «революцию хипстеров» может стать весьма актуальным.

Особенно учитывая, что попытки превратить российские мегаполисы в классические постиндустриальные «центры прибыли», прежде всего - финансовые, в целом не удались. Надо быть наивным, чтобы не приложить эту ситуацию и к другим постсоветским странам.

Проблема в том, что управление «левым разворотом» вне практической политики только на уровне политических технологий или информационного воздействия невозможно.

Управление такого рода настроениями, - предмет практической политики по выстраиванию новых социальных отношений, что невозможно без новых экономических отношений.

Никакой предопределенности в развитии «левого тренда» ни для России, ни, тем более, для стран постсоветского пространства нет. Его темпы и направленность зависят от массы факторов, в том числе и от состояния мировой экономики и политики. Однако в той или иной степени всем государствам постсоветского пространства придется искать варианты управления левыми настроениями.

И «новая индустриализация», на базе которой возможно будет осуществить реструктуризацию социальных структур и социальных интересов (ибо не бывает революции промышленной без революции в социальных отношениях), представляет собой не самый плохой и далеко не самый дорогой вариант управления этими настроениями.

Хотя и требует многого от правящих элит прежде всего нового качества управления и нового отношения к промышленности. Которая должна стать уже не только источником потребляемой «ренты», но и источником новых социальных и политических отношений.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ

Беларусь инициирует выработку единых стандартов оценки выборов в странах ОБСЕ – «БЕЛТА»

Беларусь инициирует выработку единых стандартов оценки выборов в странах ОБСЕ – «БЕЛТА»

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Беларусь инициирует выработку единых стандартов оценки выборов в странах ОБСЕ – «БЕЛТА»

Беларусь инициирует выработку единых стандартов оценки выборов в странах ОБСЕ – «БЕЛТА»

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Беларусь инициирует выработку единых стандартов оценки выборов в странах ОБСЕ. Данная тема обсуждалась на прошедшем заседании Российско-белорусского экспертного клуба, посвященном итогам парламентских выборов в Беларуси и России.

Старший советник второго департамента стран СНГ МИД России Татьяна Бирюлева отметила положительную оценку выборам со стороны российских наблюдателей. Также эксперт подчеркнула открытость, прозрачность и высокий уровень организации выборов в Палату представителей Национального собрания.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, говоря об оценке выборов со стороны наблюдательных миссий, напомнил об отсутствии какого-либо закрепленного набора стандартов и правил

Касаясь оценки выборов со стороны различных миссий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко констатировал, что какого-либо утвержденного перечня стандартов не существует. В данном случае необходимо выработать единые методы и стандарты оценки выборов хотя бы в рамках ОБСЕ.

«Мы видим, что они формируются под каждую страну и под каждые выборы отдельно, к кому-то строже, к кому-то – менее строже», – констатировл И. Петришенко.

Результаты парламентских выборов в Беларуси и России в контексте развития Союзного государства – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

Результаты парламентских выборов в Беларуси и России в контексте развития Союзного государства – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Результаты парламентских выборов в Беларуси и России в контексте развития Союзного государства – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

Результаты парламентских выборов в Беларуси и России в контексте развития Союзного государства – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

30 сентября в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России состоялось заседание Российско-белорусского экспертного клуба. Темой дискуссии стали итоги парламентских выборов в Республике Беларусь и Российской Федерации в рамках развития Союзного государства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко указал на важность реализации союзной «фабрики мысли» – Российско-белорусского экспертного клуба, как интеграционного проекта, который объединяет политологов, историков, социологов, экономистов и экспертов двух стран.

«Ваши мысли, знания и опыт, стремление к конструктивному разрешению общих для наших стран вопросов лягут в основу формирования единого мировоззрения Союзного государства, – отметил И. Петришенко.

Посол также подчеркнул особую роль прошедших парламентских выборов в рамках союзных отношений, указав на активное вовлечение парламентариев обоих стран в сотрудничество и кооперацию по различным политико-экономическим, гуманитарным и военным вопросам.

«Наработки и совместные инициативы именно белорусских и российских парламентариев во многом легли в основу развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве», – заключил Посол Беларуси.

Нордическая диета убережет от атеросклероза

Нордическая диета убережет от атеросклероза

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Нордическая диета убережет от атеросклероза

Нордическая диета убережет от атеросклероза

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания до сих пор занимают печальное первое место среди причин смертности во всем мире. В 2017 г. в России выйдет уникальная книга «Атеросклероз и дислипидемии: современные проблем патогенеза, диагностики и лечения», написанная одними из ведущих мировых ученых-медиков в этой области.

Директор Национального общества по изучению атеросклероза, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела проблем атеросклероза ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения Российской Федерации» Игорь Владимирович Сергиенко рассказал Eurasia.expert не только о книге, но и о способах профилактики атеросклероза, которым может следовать буквально любой человек.

- Насколько именно сегодня такая книга необходима? Ведь литературы по проблеме атеросклероза довольно много в России, ее издают еще с середины 20-го века.

- До настоящего времени в литературе не было книг, посвященных именно комплексной проблеме атеросклероза. Были большие публикации по патогенетическим механизмам, то есть по тому, каким образом происходят нарушения липидного обмена. Есть огромное количество публикаций по лечению уже последствий атеросклероза – ишемической болезни сердца, инсульта. Но не было монографии, которая связала бы все это воедино, с использованием самых последних достижений.

Почему именно сейчас это актуально? Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире огромна, но мы с ней тем не менее боремся и есть даже кое-какие успехи. Чтобы эти успехи закрепить, нам нужно прежде всего образовывать врачей, но образовывать на уровне клиническом. Глубокое вхождение в изучение темы патогенетических механизмов интересно только очень узким специалистам и никак не может помочь терапевтам и кардиологам.

- На клиническом уровне – то есть, на практическом?

- Да, это так, то есть монография для практических врачей. Компактная, на 100 с небольшим страниц, монография, в которой собраны все данные по проблеме атеросклероза, позволит нам значительно повысить уровень врачей в диагностике и продемонстрировать с позиций самых современных данных, какие препараты необходимо использовать для лечения. Кроме того,

сейчас в России зарегистрирован абсолютно новый класс препаратов для снижения уровня холестерина.

Это антитела к одному патогенному белку, который называется PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9). Инъекционная форма препарата открыла нам совершенно новые возможности для лечения таких больных.

- А какова ситуация в плане борьбы с атеросклерозом в странах Евразийского экономического союза?

- Точных статистических данных нет, но можно предположить, что в России все-таки ситуация лучше. Опять же, за счет более стабильной обстановки и за счет того, что передовые специалисты в этой области находятся все-таки в России, достаточно давно и планомерно занимаясь данной медицинской задачей. Но конечно же, все далеко от идеала.

- Если сравнивать с западными странами, у них дело обстоит лучше?

- Гораздо лучше. Приведу пример, чтобы было понятно, что я не голословен. Есть такое редкое заболевание, - семейная гиперхолестеринемия, это когда из-за генетических нарушений резко повышается уровень холестерина в организме. Тяжелое заболевание, которое дает резкое прогрессирование атеросклероза, инфаркты, инсульты и смерть в раннем возрасте.

В свое время в Голландии была осуществлена программа, в результате которой все население страны прошло генетическое обследование. И они точно знают на уровне всей страны, сколько у них пациентов с таким диагнозом. Мы же в России, да и во всех странах Евразийского союза, достаточно далеки от этого, естественно, у нас даже пока не идет речи о поголовном генетическом скринировании. Но тем не менее,

у нас есть сейчас возможности диагностики, те же фенотипические, то есть с помощью осмотра, опроса пациента и изучения данных анализов опытные врачи могут поставить или опровергнуть данный диагноз.

Еще одна проблема заключается в том, что назначение врачами в России препаратов статинов для снижения холестерина, оставляет желать лучшего. Хотя у нас огромный прогресс в том, что почти все врачи-кардиологи назначают по показаниям эти препараты, однако о достижении целевых уровней показателей липидного обмена пока речь не идет. Статистика такая – у пациентов с ишемической болезнью сердца только в 12% случаев достигаются целевые уровни холестерина, то есть те, которые необходимы.

- Не могу не спросить – что нужно делать человеку, чтобы его личная проблема возникновения атеросклероза была отодвинута максимально далеко?

- Мой ответ будет основан на последних рекомендациях Европейского общества изучения атеросклероза. Есть два типа профилактики – популяционная и индивидуальная. Первая – это периодические публикации в СМИ информации о необходимости корректирования так называемых факторов риска для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

То есть, публикуются материалы по борьбе с курением, борьбе с фастфудом, борьбе с избыточным весом тела, популяризируется здоровый образ жизни. По уже известным расчетам, правда для западных стран, чтобы получить значимый эффект от таких публикаций, нужно потратить в год меньше чем $1 на человека в стране. И это уже даст значительные результаты.

Согласно данным Национального института здоровья и оказания помощи (NICE, Великобритания), снижение популяционного риска сердечно-сосудистых заболеваний на 1% приводит к уменьшению смертности на уровне 25 тысяч человек в год.

Индивидуальная борьба с риском – это разговор с конкретным пациентом. Есть определенные правила, к примеру если у пациента присутствует наследственная форма нарушения липидного обмена, то нам нужно вмешиваться самыми серьезными препаратами.

Но подавляющему большинству людей достаточно в качестве профилактики следить за массой тела, бороться с курением, контролировать свое артериальное давление, знать свой уровень плохого холестерина и при необходимости корректировать его, знать свой уровень сахара в крови.

И конечно, надо перейти от фастфуда на диету. Причем, я бы рекомендовал не средиземноморскую диету, а нордическую (Nordic), которая заключается не столько в том, какие продукты и в каком количестве нужно потреблять, сколько в образе жизни. Да, у питания первостепенная роль, несомненно. В тоже время, необходимы и физическая активность, минимализация употребления алкоголя и уход от стрессов. Все вместе и является такой нордической диетой, которая способна уберечь человека от возникновения атеросклероза.

Беседовал Андрей Ретингер

Отрывок из книги:

В настоящее время общеизвестно, что причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз. Однако повлиять на формирование, развитие и течение этих заболеваний нельзя, не воздействуя на основное их патогенетическое звено – дислипидемию. За последние годы в диагностике и терапии атеросклероза достигнуты значительные успехи. Усовершенствованы биохимические, иммунологические, инструментальные и генетические методы диагностики. Настоящий прорыв произошел в разработке принципиально новых лекарственных средств на основе моноклональных антител, генно-инженерных конструкций. Эти препараты обещают внести вклад в снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, в том числе резидуальной, которая в настоящее время сохраняется, несмотря на очевидные успехи терапии статинами, фибратами и эзетимибом.

Основная проблема в лечении заболеваний, вызванных атеросклерозом, состоит в том, что чаще всего лечение начинают только при появлении клинических симптомов. В частности, коррекция основных факторов риска начинается лишь при появлении стенокардии или ОКС, в то же время пациенты с начальным атеросклерозом коронарных, сонных, периферических артерий нижних конечностей во многих случаях остаются недообследованными и не получают рекомендаций по изменению образа жизни и приему необходимых препаратов.

В целом проблема профилактики и лечения атеросклероза остается крайне актуальной, и многие аспекты эффективной профилактики атеросклероза не нашли должного разрешения по сегодняшний день. Тем не менее выполнение рекомендаций и использование всех средств, уже имеющихся в арсенале врача, позволяют значительно снизить заболеваемость и смертность от сердечно- сосудистых болезней, в основе которых лежит атеросклеротическое поражение артериального русла.

Основные положения

– При оценке тяжести атеросклеротического процесса данные о стабильности АСБ не менее важны, чем данные о выраженности стенозов артерий.

– Первым проявлением ИБС может стать ИМ или коронарная смерть, поэтому лечение следует проводить в зависимости от степени риска, а не только от клинической симптоматики.

– Первичная гиперхолестеринемия с уровнем ОХС > 7,5 ммоль/л и/или ХС ЛНП > 4,9 ммоль/л может свидетельствовать о наличии СГХС.

– Всем больным ИБС, СД II типа, перенесшим ишемический инсульт, следует назначать статины (при отсутствии противопоказаний к их приему) вне зависимости от исходного уровня ХС ЛНП, в том числе и при его низком уровне.

– Препаратами, снижающими ОХС и ХСЛНП, являются статины, эзетимиб и антитела к PCSK9. Мипомерсен, ломитапид можно назначать только больным с гомозигот- ной СГХС.

– При назначении гиполипидемической терапии важно достигнуть целевого уровня ХСЛНП, а не просто назначить статин.

– Оптимальными статинами на сегодняшний день являются аторвастатин и розува-статин. Не существует статинов для первичной и для вторичной профилактики.

– Статины не показаны больным с сердечной недостаточностью, кроме тех случаев, когда ее причина – ИБС.

–Гиполипидемическая терапия назначается пожизненно.

Когда в ЕАЭС заработает единый рынок госзакупок?

Когда в ЕАЭС заработает единый рынок госзакупок?

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Когда в ЕАЭС заработает единый рынок госзакупок?

Когда в ЕАЭС заработает единый рынок госзакупок?

30.09.2016

30.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Объем госзакупок стран Евразийского союза сопоставим с общим объемом экспорта из стран ЕАЭС в Европейский союз (около $270 млрд. и $300 млрд. соответственно). Поэтому создание единого рынка госзакупок ЕАЭС, устранение барьеров, открывает большие возможности. Больше всего выигрывает экспортно-ориентированная экономика Беларуси. Однако на пути к объединению рынков есть ряд препятствий – не только политического, но и технического характера. Что мешает созданию единого рынка госзакупок, и когда препятствия будут преодолены?

Несмотря на первоначальные планы по введению единой системы госзакупок Евразийского экономического союза уже в этом году, ее создание, похоже, переносится на более поздний срок. В этой сфере перед союзными государствами стоит немало проблем, от решения которых и будут зависеть окончательные сроки формирования общего рынка госзакупок.

Вопрос о том, что барьеры между странами ЕАЭС в области закупок товаров для государственных и муниципальных нужд должны быть устранены, начал обсуждаться почти сразу после вступления в силу договора о создании союза.

И главным инициатором его обсуждения выступила Беларусь, для которой доступ к огромному по размерам российскому рынку госзакупок ($250 млрд. по данным за 2013 г.) сулит немалые выгоды.

В феврале 2015 г. белорусский премьер-министр Андрей Кобяков заявил о необходимости срочно определиться с понятием «товар Евразийского экономического союза». Наличие у товаров такого статуса позволило бы не только наращивать экспорт, но и распространить на белорусских производителей преференции, введенные Россией для собственных компаний. В условиях экономического кризиса, вызвавшего заметный спад взаимной торговли в ЕАЭС, это позволило бы Беларуси частично компенсировать экономические потери.

В марте 2015 г. в Минске министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов заявил, что в 2016 г. предприниматели стран ЕАЭС получат возможность участвовать в единой системе госзакупок с помощью электронных торгов.

По словам министра, эта система призвана обеспечить условия, чтобы «живя, например, в Минске или Витебске, предприниматель мог участвовать в электронных торгах в России или Казахстане, имел возможность, не выезжая, участвовать в торгах и заключать контракты».

Для создания такой системы в рамках ЕАЭС необходимо решить ряд организационно-технических моментов, включая получение электронной цифровой подписи (ЭЦП). В результате и государственные структуры, и бизнес смогут воспользоваться всеми преимуществами электронных торгов, включая возможность удаленного доступа к их проведению, сокращение материальных затрат, сокращение почвы для коррупции и возможность честной ценовой конкуренции.

К решению этого вопроса, напрямую связанного с самым крупным в ЕАЭС российским рынком госзакупок, решено было подключить Федеральную антимонопольную службу РФ.

В ноябре прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев и министр по конкуренции ЕАЭС Нурлан Алдабергенов на совещании руководителей антимонопольных органов стран Евразийского союза заявили, что антимонопольные службы союза планируют интегрировать рынки госзакупок.

В 2016 г. должен был заработать «ограниченный вариант» интеграции, требующий объединения электронных площадок. Причем в качестве базы интеграции планировалось использовать российские электронные торговые площадки как наиболее развитые. Кроме того, для запуска единого рынка госзакупок необходимо решить вопрос с взаимным признанием электронных цифровых подписей. Положение об этом было включено в договор о создании ЕАЭС, но действует пока только между Россией и Беларусью.

Любопытно, что трехстороннее соглашение о государственных (муниципальных) закупках было заключено Россией, Казахстаном и Беларусью еще в декабре 2010 г. в ходе формирования Таможенного союза. Однако на практике оно не применялось.

Положение о взаимном признании электронных цифровых подписей и беспрепятственном доступе к госзакупкам было включено и в договор о создании ЕАЭС, подписанный в мае 2014 г. В ноябре прошлого года Минэкономики РФ разослало в экономические ведомства других государств ЕАЭС ноту о том, что фактически эти положения исполняются не в полном объеме. Однако вопрос окончательно не решен до сих пор.

На ноябрьском совещании 2015 г. глав антимонопольных ведомств ЕАЭС директор департамента развития контрактной системы Минэкономики РФ Максим Чемерисов предложил

создать на союзном уровне каталог товаров и услуг, который можно было бы использовать при госзакупках, а также единый реестр поставщиков, куда будут включать компании, получившие единую квалифицированную электронную подпись.

Однако, создание каталога возможно не ранее 2018-2019 гг. Реестр поставщиков в России должен заработать с 2017 г., а в других странах ЕАЭС – с 2018 г.

При этом создание единого рынка госзакупок отнюдь не проходит гладко. В апреле этого года «Коммерсант» сообщил о введенных Казахстаном ограничениях на госзакупки продукции двойного назначения, а также «открытой» части оборонного заказа. В декабре 2015 г. в республике был принят новый закон «О госзакупках», который ограничил приобретение товаров и услуг военного и двойного назначения у иностранных поставщиков, в число которых попали и страны Евразийского союза.

По мнению Минэкономики РФ, эти нормы не соответствуют положениям договора о создании ЕАЭС, позволяющего вводить подобные изъятия на срок не более двух лет при наличии соответствующего обоснования.

Ограничения же, введенные новым казахстанским законом, носят бессрочный характер. Причем введены они были как для закрытой, секретной, так и для открытой части гособоронзаказа, к которой относятся, например, снабжение войск продуктами, обмундированием и т.п.

В России же ограничения действуют только для закрытой части оборонзаказа, а поставки продукции двойного назначения и открытая часть для компаний из ЕАЭС доступны.

Одним из способов решения проблемы создания общего рынка госзакупок могло бы стать создание единого портала ЕАЭС, предназначенного для проведения электронных торгов.

Такой вариант в апреле этого года предложил первый вице-премьер Кыргызстана Аалы Карашев. Но единый портал потребует полного или частичного отказа от уже действующих торговых площадок, которых в России насчитывается 5, в Беларуси – 2, а в Казахстане – 1. К тому же он не избавит от проблем с унификацией электронных цифровых подписей, а также формирования реестров поставщиков и товаров, которые могли бы участвовать в госзакупках.

Поэтому странам ЕАЭС придется пойти по пути взаимного признания ЭЦП и формирования соответствующих реестров, который выглядит более долгим, но при этом и гораздо более реалистичным.

Александр Шустов, кандидат исторических наук

Эффект домино. Крайне правые продолжат наступление на ЕС

Эффект домино. Крайне правые продолжат наступление на ЕС

29.09.2016

29.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Эффект домино. Крайне правые продолжат наступление на ЕС

Эффект домино. Крайне правые продолжат наступление на ЕС

29.09.2016

29.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На выборах в Европарламент в 2009 г. крайне правые получили 56 мандатов, а в 2014 г. – 140. Brexit дал «исторический шанс» европейским националистам воспользоваться эффектом домино. В чем секрет успеха крайне правых в Евросоюзе, и почему в ближайшие годы их позиции укрепятся?

Трансформация национального государства

Постепенная и неизбежная для многих европейских государств трансформация существующей системы управления связана, с одной стороны, с новым «великим переселением народов» и обострением мировых проблем (например, финансовых, экологических, проблем безопасности). А с другой стороны, с нарастающей дезориентацией и тревогой населения государств, проявляющейся порой в непредсказуемой реакции на те или иные события.

Кроме того, в условиях глобализации национальная идентичность часто оказывается некоей абстракцией, а ставшая очевидной плюрализация идентичности сопровождается ростом насилия и ксенофобии.

Главное свойство национального государства – политическое единство – уходит в небытие.

Появляются многочисленные группы разнообразных меньшинств (этнорелигиозных, например), добивающихся каких-то собственных, выкроенных под себя, политических прав.

Данные обстоятельства прямо влияют на политическую систему государства, партийную борьбу и формирование повестки дня. Этот процесс всегда сопровождается активизацией большой политической игры не только между ключевыми участниками политической системы, но и малыми политическими партиями и общественно-политическими организациями. В результате разгораются дискуссии по всем основным проблемам государственного развития.

Подъем крайне правых: две волны

В данных дискуссиях ключевой всегда является поддержка избирателей. Особую роль в общественно-политических дискуссиях начинают играть партии, предлагающие радикальный вариант развития событий, готовых представить на суд общественности готовый сценарий, подробную программу действий, в которой четко указано, «кто виноват и что делать».

Поэтому благоприятные обстоятельства ныне складываются именно для политического успеха европейских крайне правых, которые предлагают один ключ (одно решение) от множества дверей (проблем), увязывая все существующие сложности с миграционным вопросом. Они, по сути, оказываются единственной политической силой, способной дать готовый ответ на все проблемы одним радикальным ударом.

Можно выделить три волны успеха европейских крайне правых в целом. В 1990-е гг. их число вдруг многократно возросло за счет появления новых партий повсеместно в Европе. Всплеск интереса к подобным партиям и их политическую активизацию вполне можно объяснить разрушением коммунистической идеологии в результате краха СССР. Особенно тревожно в это время стала складываться ситуация в странах Центральной и Восточной Европы.

Вторая волна успеха пришла к крайне правым после ухудшения экономической и финансовой ситуации в 2008-2009 гг. В этот период многие представители крайне правых партий впервые прошли в государственные парламенты и утвердились не как маргинальная, а как уважаемая политическая сила.

Это дало им дополнительные бонусы на выборах в Европарламент уже в 2014 г. Так, значимой стала победа конкретных крайне правых партий. Например, сокрушительную победу одержали французский «Национальный фронт» (25% голосов и 24 места), «Партия независимости Соединенного Королевства» (29,7% голосов и 24 места), «Датская народная партия» (более 23% голосов и 4 места), венгерский «Йоббик» (14,7% голосов и 3 места), греческий «Золотой Рассвет» (более 9% голосов и 3 места), австрийская «Партия свободы» (19,5% голосов и 4 места), польская радикальная евроскептическая партия «Новые правые» (7% голосов и 4 места), германская партия «Альтернатива для Германии» (7% голосов и 7 мест).

Притом, что в результате этих выборов даже правоэкстремистская «Национал-демократическая партия Германии» делегировала одного своего представителя в Европарламент. Партия «Шведские демократы» получила около 13% голосов и 2 места в Европарламенте.

Таким образом, если на выборах в Европарламент в 2009 г. крайне правые получили 56 мандатов, то в 2014 г. – 140, что уже повлияло на повестку дня и риторику в Европарламенте.

Третья волна: катализатор Brexit

После голосования за выход Великобритании из ЕС (Brexit) мы можем говорить о начале третьей волны роста популярности крайне правых практически во всех европейских государствах.

Именно Brexit закрепил центральную идею всех крайне правых – «все зло от иммигрантов», а также продемонстрировал, что только данные партии отстаивают интересы коренных жителей, апеллируя к идее восстановления их прав, т.е. прав большинства, называя себя единственными защитниками современного национального государства.

Более того, сегодня в Европе крайне правые стали своеобразным катализатором общественно-политического развития.

Можно даже сказать, что они успешно продвинули свою политическую повестку дня, привлекая к себе все большую аудиторию, занимаясь активной политической борьбой, воздействуя на важный для каждого человека вопрос идентификации. А ведь этот вопрос всегда обостряется в периоды кризиса.

В контексте нарастания миграционного процесса вновь обостряются споры о целостности европейской культуры и европейского политического пространства, дискуссии о культурных барьерах.

Очевидно, что только с государством и его авторитетом можно связывать решение проблемы. Однако крайне правые сейчас почти единственные, кто говорит о важности государства.

Этот подход противоречит европейской интеграции, которая воспринимается крайне правыми резко отрицательно. Ведь именно с политикой ЕС крайне правые связывают появление проблемы массовой иммиграции. Поэтому они предлагают выполнить двухходовую комбинацию по окончательному искоренению проблем – выйти из ЕС и вернуть контроль над иммиграцией в руки государств.

Однако, поскольку крайне правые партии – это партии протеста, они наиболее популярны, находясь в оппозиции. Как только они приходят во власть, им приходится разделять ответственность за проблемы в стране с другими партиями, что неизбежно влияет на их электоральные возможности. Тем не менее, крайне правые, конечно, последовательно отстаивают свои идеи.

Так, Датская народная партия добилась закрытия границы для осуществления пограничного контроля - вопреки Шенгенским соглашениям.

Эффект домино

Неудивительно, что эффект домино от Brexit’а сейчас связывают именно с активизацией крайне правых, которые добиваются проведения подобного референдума в других странах. О таком желании уже однозначно заявили «Национальный фронт» во Франции, «Йоббик» в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, партия «Свобода» в Нидерландах, «Альтернатива для Германии», словацкая народная партия «Наша Словакия», «Шведские демократы», «Датская народная партия» и другие.

Более того, итоги голосования на референдуме в Соединенном Королевстве 23 июня 2016 г. о членстве в ЕС воспринимаются как победа всех европейских евроскептических и анти-иммиграционно настроенных партий. Фактически, это означает некий знак благосклонности европейского электората к их повестке дня. С другой стороны, налицо поражение общеевропейского социально-экономического пространства.

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен подчеркнула, что Brexit начал процесс, который уже невозможно остановить.

Ей есть на что опереться, учитывая, что более 60% французов полагают: решения ЕС часто были неверными. Аналогичные цифры показали опросы общественного мнения, например, в Нидерландах, Греции и Испании.

В этих условиях те, кто действительно хотят перемен, просто будут вынуждены обратить внимание на крайне правые политические силы.

В условиях, когда все еще непонятно, как конкретно и когда произойдет выход Британии из ЕС, крайне правые становятся признанными участниками дискуссий на эту тему. И очевидно, что в сложившихся условиях эти дискуссии будут не столько рациональными, сколь эмоциональными, позволяя всем крайне правым садиться на своего излюбленного конька – популизм.

Кроме того, эти дискуссии неизбежно приведут и к идеологическим спорам о роли и месте неоконсерватизма и либеральной демократии в Европе, которые противостоят традиционному консерватизму.

Крайне правые уже на гребне успеха, так как именно они заявляют, что готовы услышать мнение народа на референдуме, в то время как традиционные партии откровенно показывают, что хотели бы решать подобные вопросы исключительно в рамках парламентских дебатов.

Для европейских крайне правых на ближайшие два года сложились уникальные исторические возможности для упрочения политических позиций и укрепления электоральной базы.

Надо полагать, что те партии, которые имеют солидный опыт политической борьбы, такие как французский «Национальный фронт» или австрийская «Партия свободы», не преминут воспользоваться историческим шансом, демонстрируя пример другим правым радикалам. И именно их успех может стать настоящим вызовом европейскому проекту интеграции.

Наталья Еремина, д.полит.н., доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Газ, застрявший в горах

Газ, застрявший в горах

29.09.2016

29.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Газ, застрявший в горах

Газ, застрявший в горах

29.09.2016

29.09.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Таджикистан – горная страна, почти 93% территории которой приходится на хребты Памира и Тянь-Шаня. Не имея доступа к основным транспортным путям Евразии, не имея регулярного снабжения электроэнергией и каких-либо существенных запасов углеводородов для покрытия нужд страны, с 32-33% населения, живущими ниже уровня бедности, обреченный существовать благодаря переводам денег трудовых мигрантов (в основном из России) Таджикистан, казалось бы, обладает не самыми внушительными перспективами экономического развития. Однако на фоне активизации разведочной деятельности в течение последних десяти лет и в Таджикистане появились надежды на возможность самообеспечения собственными углеводородными ресурсами. Сможет ли Душанбе повторить путь ведущих среднеазиатских государств?

Газовое истощение

В отличие от соседнего Узбекистана, в Ферганской долине которого нефтеразведочная деятельность велась еще в XIX в., Таджикистан никогда не был приоритетным направлением деятельности советских энергетиков. Благодаря своеобразному возведению газопроводов в советскую эпоху, через территорию Таджикистана пролегают трубопроводы. Например, через таджикистанскую часть Ферганской долины поступает узбекский газ из одного конца страны в другую. Запасы большинства разрабатываемых сейчас газовых месторождений в Таджикистане довольно небольшие, а сами залежи близки к истощению.

Первое месторождение газа в Таджикистане, Кызыл-Тумшук с объемом извлекаемых запасов в чуть менее 2 млрд м3 было открыто в 1964 г. Затем неподалеку от Душанбе, в 1960-1970-х гг. были открыты месторождения Андыген, Шохамбары, Бештентякское, Комсомольское в Сурхан-Вахшской нефтегазоносной области, позволившие вывести уровень добычи до 340-350 млн м3 в год к началу 1970-х гг.

Однако Таджикистану не удалось сохранить такие объемы добычи более 10-15 лет и после распада Советского Союза, когда к естественному истощению месторождений присовокупились и экономические факторы, газовая промышленность страны пришла в упадок.

Начало 2010-х гг. пока что ознаменовало лишь достижение самых низких показателей за последние 50 лет – в 2013 г. после 46 лет добычи полностью исчерпались запасы Кызыл-Тумшукского месторождения. Таким образом, в 2015 г. добыча газа составляла лишь 4 млн м3, примерно в десять раз меньше, чем десятью годами ранее.

Новый Туркменистан?

Таджикистан рассчитывает в ближайшем времени повторить достижения 1960-1970-х гг. Руководство страны надеется, что разработка месторождений в Афгано-Таджикском нефтегазоносном бассейне (АТНБ) может повлечь за собой возрождение углеводородной энергетики в стране.

По предположениям таджикских властей, недра страны скрывают в себе неразведанные 113 млн тонн нефти и 863 млрд м3 газа, и подавляющая часть этих ресурсов находится в АТНБ.

Некоторые зарубежные инвесторы заговорили о «новом Кувейте», крупные нефтегазовые концерны (Газпром, Total, CNODC) закрепили свое участие в проектах на территории Таджикистана. Хотя по своей структуре осадочных пород Афгано-Таджикский нефтегазоносный бассейн похож на нефтегазоносные формации вдоль Амударьи, имеется ряд различий, которые усложнят превращение страны в новый Туркменистан.

Наибольшую проблему представляет собой аномально высокое пластовое давление, причем коллекторные слои совсем не однородны. Если учесть, что вся геологоразведочная деятельность проходит в непосредственной близости от высокогорной местности – например, для достижения продуктивных отложений на месторождении Саргазон «Газпрому» следовало бы пробурить скважину глубиной в 8,5-9 км, что оказалось бы экономически крайне невыгодным.

К тому же основная часть добытого в Таджикистане газа принадлежит к категории высокосернистых, что в еще большей степени снижает экономическую привлекательность проектов.

Это, однако, вовсе не означает что Таджикистан не обладает масштабными газовыми ресурсами – просто они залегают слишком глубоко, под множеством неравномерно расположившихся пластов.

Предполагается, что подсолевые слои недр Таджикистана содержат наибольшие объемы углеводородов, однако дороговизна и технологическая сложность добычи в таких условиях на данный момент делают разработку этих залежей фактически невозможными.

«Газпром» уходит

В этом отношении примечательно, что в середине августа 2016 г. Gazprom International заявил об отказе от лицензий на разработку месторождений Сарыкамыш и Шохамбары, сославшись на высокую стоимость добычи и неблагоприятный налоговый режим в стране. Это решение «Газпрома» закрепляет полный уход компании из Таджикистана, после того как в 2014 г. российский концерн сдал полученные лицензии на разработку месторождений Ренган и Саргазон (работы велись с 2006 г.).

Геологоразведочные работы «Газпрома» проходили в весьма затруднительных условиях – буровая скважина «Шахринав-1» на месторождении Сарыкамыш была пробурена до глубины 6,5 км и стала, таким образом, самой глубокой за всю историю добычи газа в Центральной Азии. Хотя предполагаемые запасы на том же месторождении Сарыкамыш составляли 18,5 млрд м3, «Газпром» так и не нашел промышленных объемов газа.

Тяжелые геологические условия

После ухода «Газпрома» из страны единственный проект, в котором задействованы международные «мейджоры» – Бохтар. Лицензия на Бохтар покрывает четверть территории Таджикистана, в том числе и столицу Душанбе, и акционеры проекта – Tethys Petroleum, Total и CNODC – намереваются открыть новые месторождения для покрытия небольшого домашнего спроса и экспорта газа в соседний Китай.

Хотя блок Бохтар разрабатывается с 2008 г., никаких существенных успехов геологическая разведка не принесла, несмотря на уверения акционера, что Бохтар – «бассейн мирового класса», обладающий перспективными ресурсами газа в объеме 3,2 трлн м3.

По всей видимости, рано или поздно Total и CNODC выйдут из проекта ввиду бесперспективности добычи газа в столь тяжелых геологических условиях (или пытавшаяся ранее продать свою долю Tethys Petroleum сама откажется ввиду тяжелого финансового положения), лишив таким образом Таджикистан возможности нарастить добычу нефти и газа хотя бы до уровня 1960-1970-х гг. Тем не менее находящийся на глубине 7-8 км таджикистанский газ будет и впредь будоражить воображение газовиков всего мира.

Виктор Катона, cпециалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия), эксперт РСМД