ШОС готовит альтернативу Транстихоокеанскому партнерству США?

ШОС готовит альтернативу Транстихоокеанскому партнерству США?

23.06.2016

23.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

ШОС готовит альтернативу Транстихоокеанскому партнерству США?

ШОС готовит альтернативу Транстихоокеанскому партнерству США?

23.06.2016

23.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

23 июня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. 25 июня состоится визит Владимира Путина в Китай. О ключевых вопросах повестки дня ШОС и «встраивании» в китайский Шелковый путь рассказал "Евразия.Эксперт" главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский.

- Владимир Евгеньевич, какая повестка дня будет превалировать на саммите ШОС в Ташкенте?

- У ШОС всегда два основных направления работы – проблема безопасности и проблемы торгово-экономического сотрудничества. По этим магистральным направлениям и будет обсуждаться целый комплекс вопросов. Это необходимость противодействия угрозам терроризма и экстремизма, которые обострились в зоне ответственности ШОС. Накануне саммита были встречи министров обороны, секретарей советов безопасности стран-членов ШОС. Государства, видимо, будут думать над тем, как укреплять сотрудничество по нейтрализации угроз, связанных с «Исламским государством». Не будем забывать, что и Афганистан тоже относится к зоне ответственности ШОС. Второй блок очень важных вопросов – торговля и экономика, потому что страны-члены ШОС уже не первый год обсуждают создание финансовых инструментов сопровождения экономических проектов организации, создание Банка развития ШОС.

В последнее время началось обсуждение интересной идеи президента РФ Владимира Путина о создании Континентального экономического партнерства, которое могло бы объединить интеграционные процессы, идущие между евразийской интеграцией в рамках ЕАЭС и вовлеченного в них Экономического пояса Шелкового пути.

Речь идет о широком сотрудничестве ШОС и китайского проекта. В перспективе рассматривается даже подключение к этому государств АСЕАН. Конечная цель этого большого экономического партнерства – создание зоны свободной торговли.

Кроме того, безусловно, в Ташкенте будут обсуждать процедуру присоединения к ШОС Индии и Пакистана. Этот процесс был запущен на саммите ШОС в Уфе в июле 2015 г. Теоретически он может завершиться в Ташкенте, если Индия и Пакистан подпишут меморандумы и протоколы, в которых возьмут на себя набор обязательств, необходимых для полноправного членства в ШОС.

- Не так давно произошло неожиданное нападение салафитов на казахстанский город Актобе, спустя пару дней власти объявили о предотвращении попытки государственного переворота. Остается угроза «Исламского государства». В каких форматах страны ШОС могут углублять свое сотрудничество в сферах антитеррора и безопасности?

- У ШОС есть формат противодействия угрозам терроризма и экстремизма – так называемая Региональная антитеррористическая структура со штаб-квартирой как раз в Ташкенте. Было решено более эффективно обмениваться информацией, чтобы совместно проводить антитеррористические учения. Как раз недавно, в мае ШОС пристально наблюдала за учениями «Кобальт-2016» в Армении, проходившими под эгидой ОДКБ. Понятно, что даже в ситуациях, когда ничего не предвещает всплесков экстремизма, все равно надо быть готовыми. С другой стороны,

важно учитывать, что страны-члены ШОС не хотят превратить организацию в военно-политический союз.

Эту черту ШОС не переступает. Действительно, если возникает необходимость какого-то совместного противодействия угрозам, я вижу возможности сотрудничества ШОС с ОДКБ, которая как раз и функционирует в форме военно-политического союза, чей состав во многом совпадает с составом ШОС. Соглашение о сотрудничестве между двумя организациями есть. В случае угрозы подрыва стабильности или «цветной революции» в одной из стран ШОС организация теоретически может обратиться за поддержкой в ОДКБ, у которой есть для этого все необходимые инструменты, в том числе – силовые.

- Генсек ШОС Рашид Алимов сообщил о пяти заявках на вступление в организацию. Одна восточноевропейская страна, три ближневосточных и одна из Юго-Восточной Азии. О чем это говорит? И у Вас есть предположения, о каких странах может идти речь?

- После того, как страны ШОС несколько лет трудились над тем, чтобы разработать критерии членства в организации, начался процесс присоединения Индии и Пакистана. ШОС сейчас внимательно изучает опыт индийского и пакистанского «кейсов», подход к которым будет использоваться в будущем.

Речь может идти о присоединении в перспективе Ирана к ШОС.

Иран неоднократно подавал заявку. У ШОС есть такая категория членства как наблюдатель. К примеру, наблюдателями ШОС являются Афганистан и Монголия. Еще есть категория стран-партнеров по диалогу. На Ташкентском саммите предполагается присоединение к ШОС в качестве партнеров по диалогу Армении, Азербайджана и Непала. ШОС как организация становится все более привлекательной. Не говоря уже о том, что в 2015 г. статус Беларуси в организации был поднят с партнера по диалогу до наблюдателя. То есть процесс роста и расширения ШОС идет, но он будет развиваться по мере того, как страны будут набираться опыта взаимодействия.

- Что Индия и Пакистан могут привнести в ШОС?

- Вступление в организацию Индии и Пакистана увеличит зону ответственности ШОС и возможности как в сфере обеспечения безопасности, так и экономического сотрудничества.

Главное – если Индия и Пакистан станут частью ШОС, идея Континентального экономического партнерства станет вполне реальной.

Как я упоминал, вероятно, вступление этих двух держав может стать официальным в Ташкенте. Накануне встречались министры иностранных дел ШОС. В ходе встречи был разработан меморандум по критериям и обязательствам для присоединения к ШОС в качестве полноправных членов. Если Индия и Пакистан его подпишут, процесс вступления в ШОС будет завершен. Другое дело, что в наборе критериев есть обязательство придерживаться международного режима ядерного нераспространения. Как мы знаем, Индия и Пакистан – страны с собственными ядерными программами, отказавшиеся подписать Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. А Россия и Китай – гаранты режима нераспространения ядерного оружия и, разумеется, не пойдут на какой-либо подрыв этого режима. Стороны поэтому ищут компромисс, и я думаю, будет избрана компромиссная формулировка, которая позволит Индии и Пакистану заявить о приверженности режиму нераспространения и, таким образом, присоединиться к другим обязательствам. Процедура присоединения к ШОС важна также и потому, что для организации это – уникальный опыт, которого она не приобретала раньше. После чего будет рассматриваться вопрос о присоединении других участников.

- Достигнуто соглашение «состыковать» Евразийский экономический союз и Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП). Насколько это реалистично? Как здесь может помочь ШОС?

- Процесс сопряжения евразийской интеграции в рамках ЕАЭС и ЭПШП признается всеми как ключевой. Практически все страны ШОС так или иначе участвуют в реализации этой инициативы. Кстати, именно это одна из мотиваций для претворения в жизнь Континентального партнерства.

Если будет реализация установки на создание новых транспортно-логистических маршрутов в рамках ЭПШП и строительство евразийского сухопутного коридора, этот процесс потребует обеспечения безопасности множества инфраструктурных объектов. Как раз здесь ШОС сыграет важную роль для успеха ЭПШП.

Возможностями для сотрудничества также являются такие финансовые инструменты как созданный два года назад Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути и прочие институты. Возникает совершенно новая финансово-экономическая инфраструктура в зоне ответственности ШОС. Полагаю, страны-члены ШОС найдут себе достойную роль в этом процессе.

- Одним из факторов риска для сопряжения ШОС и ЭПШП эксперты называют то, что интересы России и Китая могут недостаточно совпадать. Насколько они гармонично «сопрягаются»?

- Эти вещи как раз и выяснятся в ходе сопряжения евразийской интеграции и ЭПШП. Конечно, у каждой страны свои интересы. Страны ШОС стремятся создать конкурентоспособную промышленность и экономику, и не только для того, чтобы перерабатывать и направлять товары из Азии в Европу. В Китае больше экспортноориентированная экономика, поэтому он продвигает идею создания зоны свободной торговли, дабы использовать свои экономические преимущества. Поэтому предстоит соорганизация интересов. Это довольно длительный процесс, но высок шанс, что в ходе него позиции будут сопрягаться и гармонизироваться.

- С конца прошлого года бытует мнение, что Россия сильно опоздала с подключением к ЭПШП, так как Китай уже начал направлять грузопотоки в обход России через Турцию. Это так?

- Я не считаю, что Россия опоздала. Во-первых, Экономический пояс Шелковый путь предусматривает не один, а как минимум несколько маршрутов – северный и южный, у каждого из которых есть ответвления. Одна часть товаров пойдет через Синьцзян, Казахстан, Каспий и Персидский залив. Другая часть уже пойдет в Европу. Причем весьма вероятно, что пойдет через Транссиб, который сейчас модернизируется. Отнюдь необязательно, что все пути пойдут в обход России. Во-вторых, некоторые из маршрутов, которые были в пилотном режиме запущены, оказались экономически неокупаемыми. Экономисты и эксперты по логистике говорят, что если задействовать Транссиб, экономических контактов будет больше. Это открытый процесс переговоров. Надо, конечно, более тщательно заниматься стратегическим планированием. Вовлеченным в инициативу ЭПШП сторонам стоит активнее планировать свои возможности и презентовать их своим партнерам. Скажем,

экономическая программа Казахстана «Светлый путь» почти полностью соответствует тому, что предусматривает реализация ЭПШП. Более 50 казахстанских проектов отлично вписываются в ЭПШП.

Мы видим, что когда есть стратегическое планирование на уровне сопряжения, дела идут лучше. Надеюсь, что российские профильные министерства и ведомства тоже будут это учитывать. Сейчас с одной стороны идут переговоры между Евразийской экономической комиссией и китайским Министерством коммерции, с другой – прямые российско-китайские переговоры, обсуждаются множество перспективных проектов. Не вижу смысла в этом ключе говорить, что кто-то куда-то опоздал. Инициатива ЭПШП долговременная, рассчитанная на реализацию в течение десятков лет. Она только начинается.

- Вы упомянули проекты в Казахстане. Скептики утверждают, что усиление роли Китая в ШОС приведет к тому, что китайцы экономически выдавят из Центральной Азии Россию и вообще всех остальных игроков. Данный сценарий имеет под собой основания?

- Опасения в связи с возвышением Китая присутствуют во всех странах ШОС. Надо просто привыкнуть к тому, что Китай – мощная страна, одна из экономических сверхдержав. Но я не считаю, что Китай в этом плане угрожает России или ее партнерам по ШОС.

Совершенно неправильно рассматривать страны Центральной Азии как некую зону противоборства между Китаем и Россией.

Как говорится, работы всем хватит. В Центральной Азии имеется множество вопросов, связанных с необходимостью развития. Участие Китая и России в этом процессе будет только помогать. Я здесь не вижу сферы для конкуренции. Можно действовать симметрично. Действительно, благодаря экономической мощи Китай выдвигает в ШОС различные экономические инициативы. В то же время мы видим, что в ШОС работает принцип консенсуса. Если остальные страны, в том числе, малые страны Центральной Азии будут недовольны, они могут не присоединиться к китайским проектам.

При этом в ШОС существует условное разделение ответственности. Китай предлагает свои конкурентные преимущества, связанные с экономикой, а Россия – преимущества, связанные с безопасностью. Это нормальная гармонизация интересов.

- ЭПШП - это амбициозный мега-проект. Страны ШОС его потянут экономически? К тому же, скептики отмечают, что китайцы – экономные, тщательные и упорные переговорщики. Это наглядно показала история с газопроводом «Сила Сибири». Деловые издания периодически приводят приватные беседы китайских чиновников и бизнесменов, недовольных состоянием российской экономики. Они якобы говорят: «Сначала поднимите ВВП, только потом ждите денег».

- Здесь сложилась сложная ситуация. У российской стороны на самом деле были ожидания, что сразу в большом количестве придут китайские инвестиции и так далее. Чтобы это произошло, Россия сама должна быть готова. Если говорить об энергетических проектах вроде «Силы Сибири» и «Силы Сибири-2» – почему так случилось? Из-за ситуации на мировых рынках, к которым привязана цена на газ, условия переговоров об окупаемости усложнились, но они продолжаются и буду идти в преддверии запланированного визита Путина в КНР в конце июня. Просто мы должны понимать, что речь ведь не идет о какой-то благотворительности, что Китай вдруг возьмется спасать российскую экономику. Инвестиции, кредиты, обмен активами происходит на возмездной основе. Китайцы видят ситуацию, они очень серьезные переговорщики.

Российско-китайское сотрудничество определяется экономической выгодой, а не какой-то политической целесообразностью.

Будет выгода – придет китайский капитал, почему нет? Но над этим надо работать. К примеру – в рамках российско-китайского энергодиалога будет создаваться специальный фонд инвестиционного сотрудничества именно для совместного финансирования энергетических проектов. Это и служит примером шага по взаимной работе над инвестиционной привлекательностью.

- Главными темами визита президента России в Пекин станут инфраструктурные вопросы?

- Разумеется, экономика будет формировать основную повестку дня. Насколько мне известно, готовятся несколько десятков документов на подписание. Среди них – проект межрегионального сотрудничества. Китайцы небезосновательно говорят, что в этом и кроется основной резерв российско-китайских отношений в целом. Приграничное сотрудничество с китайскими провинциями открывает очень большие возможности. Один из таких проектов – договор о строительстве моста через реку Амур, соединяющего Благовещенск с Хэйхэ, который был подписан на днях в Харбине. Стороны уже 27 лет ждут этого моста, наконец-то ситуация сдвинулась с метров точки. В преддверии встречи российского и китайского лидеров эксперты с обеих сторон под эгидой РСМД подготовили доклад «Российско-китайский диалог: модель 2016».

- ЭПШП описывается как детище китайского лидера Си Цзиньпина. Встречается мнение, что его преемник может утратить интерес к проекту или сменить приоритеты. Что Вы думаете на сей счет?

- Я в это не верю. Во-первых, действительно председатель КНР Си Цзиньпин эту идею предложил, но она рассчитала на долгосрочную перспективу. Во-вторых, ЭПШП уже зажил собственной жизнью и не зависит исключительно от личности Си Цзиньпина. Полагаю, в случае смены власти его преемник продолжит инициативу. Китай отличается способностью устойчиво сохранять стратегическое мышление, поэтому останется верен в хорошем смысле грандиозному вызову для всех стран, в котором все смогут поучаствовать. В ЭПШП все только начинается, это крайне многообещающая инициатива.

- Что концептуально представляет из себя идея Континентального экономического партнерства? Это аналог американских мегапартнерства в Атлантике и Тихом океане (TTIP/TPP)?

- Континентальное партнерство – своеобразная альтернатива американскому Транстихоокеанскому партнерсту (TPP). Американцы сейчас рекламируют свой проект, говорят: «Торопитесь туда вступить, потому что мы определяем новые правила игры в мировой торговле». У многих стран, в том числе России и Китая, возникает вопрос: «Если вы заявляете, что определяете правила для всех остальных, с чего вы взяли, что все к вам присоединятся?» Выработка новых правил – это вообще-то результат консенсуса. В этом процессе пока ни Россия, ни Китай не участвовали.

Другой момент – чем интересна идея Континентального экономического партнерства? Она практически охватывает все те же сферы, что и TPP: торговля, инвестиции, сфера труда, авторское право и так далее.

Разница в том, что, для того чтобы вступить в TPP, нужно выполнить очень много разных обязательств – порог входа в TPP очень высок. Для экономик, желающих присоединиться к TPP, существует множество ограничений. В Континентальном экономическом партнерстве же практически нет ограничений.

По сути, данная инициатива доступна для всех желающих – и для ЕАЭС, и для ШОС, и для АСЕН, и для Индии и Пакистана, которые поглядывают на ШОС. Так что может возникнуть в хорошем смысле альтернатива TPP, доступная многим и соответствующая их экономическим интересам развития. Ведь пока Китаю и России TPP не интересно. Во-первых, потому что их туда не зовут. Во-вторых, российские и китайские экономические интересы связаны с содействием развитию торговли. А TPP в основном связано с углубленной либерализацией торговли. Это, прежде всего, проект американских транснациональных корпораций, которые под себя формируют новые правила. Не факт, что Россия и Китай сочтут, что они им приемлемы.

- В конечном счете будет ли образована Зона свободной торговли ШОС?

- В качестве конечной цели – да. В мае 2015 г. последовало известное заявление

России и Китая о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП. Там ясно записано, что стороны стремятся к созданию зоны свободной торговли. Страны Континентального экономического партнерства тоже будут постепенно двигаться к этому.

- Темп развития ШОС соответствует вызовам времени?

- Есть точка зрения, что ШОС медленно работает и могла бы работать быстрее. На самом деле внутри ШОС не так просто достичь консенсуса между крупными игроками вроде России и Китая. Вместе с тем, чем тщательнее идут переговоры, тем стабильнее будет организация. ШОС сама по себе не является организацией экономической интеграции в чистом виде, соответственно в ней работают иные принципы, чем в ЕАЭС. Но другого пути нет. Более того, думаю, с присоединением Индии и Пакистана процесс принятия решении будет еще более неторопливым. Вместе с тем, в качестве оборотной стороны медали – когда решения в ШОС принимаются, они высоко котируются, за ними стоит больший авторитет.

- Россия переживает экономический кризис, Китай – замедление темпов роста. В Казахстане есть проблемы с тенге. Экономика Беларуси в непростом положении. В состоянии ли инструменты ШОС переломить эту тенденцию и помочь национальным экономикам выйти из «зоны турбулентности»?

- В ШОС преобладает иная логика. Страны говорят, что, если будет создаваться Банк развития ШОС или иная структура, сначала надо определить приоритеты финансирования и приоритетные проекты, и только под них потом создавать структуры. Многие проекты будут связаны с ЭПШП. Это будут полностью живые проекты. Никто ничего не будет дотировать. Должна быть полная самоокупаемость. Процедура тендеров. Финансовые инструменты ШОС и помогут определить конкурентоспособность проектов. Речь вовсе не идет о том, что кто-то будет спасать чью-то экономику. Такой цели не ставится. При этом механизм финансовых инструментов будет способствовать экономическому оздоровлению всех стран.

Беларусь ставят перед выбором. Чего ждать от Всебелорусского собрания?

Беларусь ставят перед выбором. Чего ждать от Всебелорусского собрания?

22.06.2016

22.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Беларусь ставят перед выбором. Чего ждать от Всебелорусского собрания?

Беларусь ставят перед выбором. Чего ждать от Всебелорусского собрания?

22.06.2016

22.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

22 июня в Минске открывается Всебелорусское народное собрание, которому предстоит определить программу развития страны на ближайшую пятилетку до 2020 г. Сложная внешнеэкономическая конъюнктура заставляет белорусское руководство переосмыслить экономические планы страны. В экспертной среде разразились споры между сторонниками либерализации и новой индустриализации Беларуси. «Евразия.Эксперт» обратился к белорусским экспертам с вопросами о том, как Всебелорусское собрание помогает управлять страной, и какие решения на нем будут приняты?

Собрание проводится раз в пять лет, начиная с 1996 г. Участникам мероприятия – представителям всех ветвей власти и делегатам от всех регионов страны – предстоит обсудить итоги реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг, так и основные положениях Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 гг.

Собрание над ветвями власти

Директор Центра по проблемам европейской интерграции (Минск) Юрий Шевцов полагает, что феномен Всебелорусского народного собрания является совершенно уникальным явлением в современной Европе: «На сегодняшній день это единственная в Европе институция, которая объединяет в себе и парламент, и правительство и всех более-менее заметных людей из регионов. Всебелорусское народное собрание в некотором роде стоит над всеми другими ветвями власти в Беларуси и в этом – его уникальность».

Эксперт отмечает, что все те решения, которые принимаются в ходе собрания, транслируются в регионы, ведомства и все ключевые структуры власти: «Такая форма управления страной возможна лишь в том случае, если в обществе существует достаточно высокая степень консенсуса по основным базовым вопросам его развития. Мне кажется, что на предстоящем собрании мы этот консенсус увидим», - прогнозирует Шевцов.

Доктор экономических наук, профессор Валерий Байнев, заведующий кафедрой инновационного менеджмента в Белорусском государственном университете, полагает, что важнейшая функция Всебелорусского народного собрания – это обратная связь между властью и обществом. “Чтобы понять феномен Всебелорусского народного собрания, нужно представить экономику и социально-экономический комплекс в целом как некий организм, от самочувствия которого зависят жизни людей. В тоже время, сами люди имеют возможность оказывать своё влияние на организм. Иными словами, существует обратная связь. В этом смысле Всебелорусское народное собрание является важным инструментом народовластия ”.

Беларусь между либерализацией и индустриализацией

Говоря о своих ожиданиях от мероприятия, Юрий Шевцов обращает внимание, что в этом году Собрание проходит в необычное время. «Как правило, Собрание проводится примерно за месяц до президентских выборов. Обычно президент выступает с речью, в которой ставит задачи перед собой и своей командой на ближайшие 5 лет». Однако, по мнению эксперта, сегодня Всебелорусское собрание созывается по другой причине. Ведь выборы президента Беларуси состоялись в 2015 г.

«Вероятнее всего, нужно ожидать какого-то программного выступления. Будет предложена новая экономическая программа. Если в политике у нас более-менее все ясно, то в экономике есть определённые проблемы, которые необходимо решать в оперативном порядке», - полагает Шевцов

У Валерия Байнева предполагаемая новая экономическая программа вызывает определённые опасения: «На мой взгляд, программа социально-экономического развития на 2016-2020 гг. содержит ряд стратегических и концептуальных ошибок. В первую очередь это связано с тем, что положения данной программы предусматривают дальнейшую либерализацию экономики, что грозит её разрушением. За примером далеко ходить не надо – достаточно взглянуть на плачевные результаты либерализации, проведённой нашими соседями».

«В программе сделана ставка на иностранные инвестиции, которые, как мне кажется, могут привести не столько к модернизации, сколько к потере суверенитета. Я считаю, что ряд положений программы – это прямая угроза экономическому и политическому суверенитету Республики Беларусь», - подчеркивает Байнев.

Говоря о комплексе мер, которые нужно предпринять в нынешней ситуации, эксперт предлагает обратить внимание на опубликованную в последнем майском номере газеты «СБ. Беларусь Сегодня» статью белорусского экономиста Сергея Ткачева «Вместо бега по кругу движение вперед».

«Присоединяюсь ко всем предложениям Сергея Ткачева и призываю Пятое Всебелорусское народной собрание отказаться от той либеральной смеси, которую нам предлагают разработчики новой экономической программы», - говорит Байнев. Эксперт выражает надежду, что делегаты собрания смогут исправить опасную программу и устранить все системные и концептуальные ошибки: «Необходимо остановить сползание страны в разрушительные либерально-рыночные реформы и выйти на дорогу планомерного созидательного развития».

Подготовил Кирилл Метелица

Китай рискует потерять Туркменистан. Что осталось за кулисами турне Си Цзиньпина в Центральную Азию?

Китай рискует потерять Туркменистан. Что осталось за кулисами турне Си Цзиньпина в Центральную Азию?

22.06.2016

22.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Китай рискует потерять Туркменистан. Что осталось за кулисами турне Си Цзиньпина в Центральную Азию?

Китай рискует потерять Туркменистан. Что осталось за кулисами турне Си Цзиньпина в Центральную Азию?

22.06.2016

22.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Председатель КНР Си Цзиньпин завершает турне по странам Центральной Азии. С ростом китайских инвестиций в регион растут опасения Пекина в связи с террористической угрозой. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Туркменистане. Вторжение в страну террористических группировок из Афганистана приведет к дефициту газа в Поднебесной. В случае слома статус-кво начнется передел газового рынка в Центральной Азии, что рано или поздно затронет интересы стран ШОС и ОДКБ.

После распада СССР Туркменистан стал одной из самых закрытых среди постсоветских стран. Во внешней политике Ашхабад придерживается принципа нейтралитета. Страна не присоединилась ни к НАТО, ни к ОДКБ. В определенной степени такая стратегия оказалась выигрышной, так как каждая из сторон рассматривает Ашхабад как потенциального союзника.

Однако в последние годы проявились и явные минусы политики «неприсоединения». Туркменистан, обладая слабой армией, не может защитить себя от нарастающих внешних угроз. Многие глобальные и региональные игроки могут быть заинтересованы в снижении экспорта туркменского газа. Страну мог бы защитить Китай, но и он отчасти оказывается в заложниках пресловутой политики нейтралитета Ашхабада.

В последние годы, словно руководствуясь поговоркой о мудрой обезьяне, которая наблюдает за схваткой двух тигров в долине, Китай не принимал прямого участия в международных конфликтах. КНР развивал экономику, сохраняя нейтралитет в отношении глобальных политических событий. Однако стратегия Китая неучастия в геополитических конфликтах в дальнейшем может привести к печальным для него последствиям в газовой сфере.

Основной угрозой для Китая становится дестабилизация ситуации в Туркменистане - крупнейшем поставщике газа в КНР.

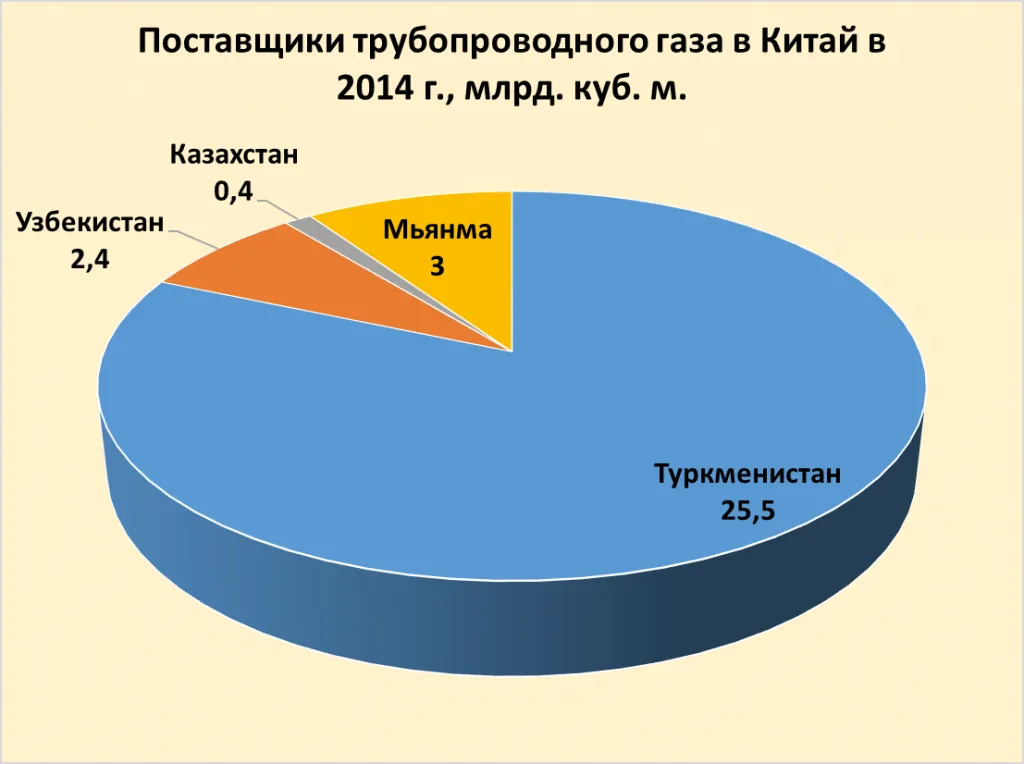

Потребление газа в Китае неуклонно возрастает, что приводит к росту импорта, так как с 2007 г. спрос в стране превышает предложение собственных месторождений. Газ в КНР поступает по газопроводам и в виде СПГ. В 2014 г. это соотношение составило 31,3 млрд куб. м. против 27,1 млрд соответственно. Т.е. 53,6% импортного газа поступило в Китай по газопроводам. Хотя структура источников поставок в этих сегментах сильно отличается, если СПГ в Китай доставляется из 18 стран, то трубопроводный газ – из 4-х. Более того, на Туркменистан, поставивший в 2014 г. 25,5 млрд куб. м., приходится 43,7% от общего объема импорта газа или 13,6% потребления газа в Китае.

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015.

Около 46,4% импортного газа в 2014 г. Китай получил в виде СПГ.

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015.

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015.

Полные данные о структуре импорта газа Китаем в 2015 г. еще не опубликованы.

Однако известно, что в прошлом году Туркменистан поставил в КНР 28 млрд куб., а в текущем году намерен нарастить этот показатель до 30 млрд куб. м.

Рост поставок среднеазиатского газа стал возможен после ввода в строй в ноябре 2015 г. третьей нитки газопровода «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай». Общая протяженность газопровода составила 7,5 тыс. км. Три нитки, имеющих обозначения «А», «В», «С» (см.инфографику ниже), уложены в одном технологическом маршруте и имеют общую мощность 60,2 млрд куб. м. газа в год (на территории Казахстана). Однако в Китай предполагается поставлять около 55 млрд. куб. м., так как мощность в 5 млрд. куб. м. предполагается использовать для поставки газа в южные районы Казахстана (газ казахстанских месторождений).

В соответствии с контрактом CNPC и «Туркменгаза» к концу 2021 г. Туркменистан должен будет поставлять в Китай 65 млрд куб. м. газа в год.

Для исполнения контракта строится четвертая нитка газопровода («D») по маршруту «Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Кыргызстан – Китай». Ее мощность составит 25 млрд куб. м. в год. «Свободные» мощности предполагается заполнить узбекским и казахским газом за счет роста добычи в этих странах. Строительство предполагается завершить в 2017 г. Свободные объемы мощностей газопровода «Средняя Азия – Китай» предполагается использовать для наращивания экспорта казахстанского газа.

Существенная зависимость от туркменского газа становится риском для Китая.

По причине нестабильности на Ближнем Востоке появляется реальная угроза срыва экспорта газа из Туркменистана. Из-за политики нейтралитета Ашхабад становится уязвим для внешних угроз. А желающих вычеркнуть Туркменистан из списка стран-экспортеров газа сейчас предостаточно.

Боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в настоящее время контролируют значительную часть границы Туркменистана и Афганистана. С начала 2015 г. туркменские пограничники регулярно вступают в бой с боевиками ИГИЛ. Однако от масштабного наступления террористов, такого как было в Ираке, Сирии или Ливии, Ашхабад не сможет защититься самостоятельно, так как имеет небольшую и недостаточно подготовленную армию (численность, по разным данным, оценивается от 20 до 40 тыс. чел.).

Туркменистан выступает конкурентом Катара на газовом рынке. В 2014 г. Китай импортировал из Катара 9,2 млрд куб. м. газа в виде СПГ. Кроме того, Доха блокирует возможность строительства газопровода из Туркменистана в Индию (ТАПИ). Данный проект не будет реализован, так как никто не может обеспечить безопасный транзит газа через Афганистан. В Индию Катар поставил в 2014 г. 16,2 млрд куб. м. газа и не намерен делиться этим динамично развивающимся рынком с Туркменистаном, который планирует поставлять в Индию как минимум 18 млрд куб. м. (общая мощность газопровода ТАПИ – 33 млрд куб. м. газа в год).

Иран, будучи противником Катара и ведя борьбу с ИГИЛ в Сирии, также не заинтересован в развитии газового экспорта из Туркменистана. Во-первых, Тегеран сам в скором времени начнет поставки газа в Пакистан (контракт подписан на 8 млрд куб. м. газа в год) и планирует продлить этот газопровод до Индии. Во-вторых, Тегеран ведет переговоры с французской Total о достройке СПГ завода, что откроет ему возможность экспортировать сжиженный газ. Естественно, Иран заинтересован в поставках будущего СПГ в Китай. Т.е. конкуренция Ирана с Туркменистаном возможна сразу на трех рынках (Индия, Пакистан, Китай).

Еще один региональный игрок – Турция поддержала бы Туркменистан, только если бы тот поставлял свой газ в Европу по Транскаспийскому газопроводу (проект Nabucco). Но из-за неопределенности статуса Каспийского моря, позиции России и Ирана и контрактов с Китаем Ашхабад не смог построить морской участок газопровода. Следовательно, Турция не получает транзитных прибылей и не станет втягиваться в среднеазиатский конфликт. По этой же причине Евросоюз не заинтересован в активной защите Туркменистана.

Позиция США заключается в сдерживании Китая как своего стратегического конкурента. Тактика поддержания китайской экономики в напряжении за счет дорогого газа или «энергетического голода» могла бы быть выгодна Вашингтону.

Американское руководство может поддержать только реанимацию газопровода Nabucco по дну Каспийского миоря, чтобы дать ЕС альтернативного поставщика газа в обмен на ужесточение санкций против России. Но у Туркменистана уже нет свободного газа для поставок в Европу, все уже законтрактовано на годы вперед Китаем. Да и позиция прикаспийских стран по вопросу морского газопровода не изменилась.

Политика нейтралитета сыграла с Туркменистаном злую шутку. Страна не входит в ОДКБ, что понижает ее шансы на защиту со стороны соседей, в том числе России в случае вторжения террористических группировок из Афганистана.

Несмотря на стратегическую значимость Туркменистана, Китай вряд ли в обозримой перспективе изменит своей сдержанной политике по вопросу участия во внешних конфликтах. Пекин опасается обвинений в агрессии со стороны США и ЕС в случае введения войск в Туркменистан, особенно учитывая нейтральный статус последнего.

Дополнительная проблема Туркменистана - внутренний сепаратизм. Эксперт по Средней Азии Александр Князев отмечает, что региональные элиты в Марыйском вилаяте недовольны тем, что фактически весь газ Туркменистана добывается именно у них, а прибыли от экспорта уходят в Ашхабад. Поэтому из Афганистана поступает нелегальное оружие в Марыйский вилаят, т.е. идет подготовка к открытой борьбе против действующего руководства страны.

Вследствие закрытости Туркменистана дать точную оценку внутриэлитной обстановке затруднительно. В экспертной среде обсуждаются противоречия между элитными группами внутри страны, ориентированными на различные внешние центры силы. Такая ситуация в условиях внешних угроз создает дополнительные риски устойчивости государства.

Угрозы дестабилизации ситуации в Туркменистане создают риски энергетической безопасности Китая, которому приходится искать альтернативные источники поставок «голубого топлива».

Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

Термоядерный реактор – энергетическое будущее человечества

Термоядерный реактор – энергетическое будущее человечества

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Термоядерный реактор – энергетическое будущее человечества

Термоядерный реактор – энергетическое будущее человечества

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Человечество постепенно подходит к границе необратимого истощения углеводородных ресурсов Земли. Мы почти два столетия добываем из недр планеты нефть, газ и уголь, и уже понятно, что их запасы истощаются с огромной скоростью. Ведущие страны мира давно задумались над созданием нового источника энергии, экологически чистого, безопасного с точки зрения эксплуатации, с колоссальными топливными запасами.

Термоядерный реактор

Сегодня много говорят об использовании так называемых альтернативных видов энергии – возобновляемых источников в виде фотовольтаики, ветроэнергетики и гидроэнергетики. Очевидно, что в силу своих свойств данные направления могут выступить лишь в роли вспомогательных источников энергоснабжения.

В качестве долгосрочной перспективы человечества можно рассматривать только энергетику на основе ядерных реакций.

С одной стороны, интерес к строительству ядерных реакторов на своей территории проявляет все больше государств. Но все же насущной проблемой для ядерной энергетики является переработка и захоронение радиоактивных отходов, а это сказывается на экономических и экологических показателях. Еще в середине XX века ведущие мировые ученые-физики в поисках новых видов энергии обратились к источнику жизни на Земле – Солнцу, в недрах которого при температуре около 20 миллионов градусов протекают реакции синтеза (слияния) легких элементов с выделением колоссальной энергии.

Лучше всех с задачей разработки установки для реализации ядерных реакций синтеза в земных условиях справились отечественные специалисты. Знания и опыт в области управляемого термоядерного синтеза (УТС), полученные в России, легли в основу проекта, являющегося без преувеличения энергетической надеждой человечества – Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР, ITER), который возводится в Кадараше (Франция).

История термоядерного синтеза

Первые термоядерные исследования начались в странах, работавших над своей атомной оборонной программой. Это не удивительно, ведь на заре атомной эры главной целью появления реакторов с дейтериевой плазмой было исследование физических процессов в горячей плазме, знание которых было необходимо в том числе и для создания термоядерного оружия. Согласно рассекреченным данным, СССР и США практически одновременно начали в 1950-х гг. работы по УТС. Но, в тоже время, есть исторические свидетельства, что еще в 1932 г. старый революционер и близкий друг вождя мирового пролетариата Николай Бухарин, занимавший в тот период пост председателя комитета ВСНХ и следивший за развитием советской науки, предлагал развернуть в стране проект по исследованию контролируемых термоядерных реакций.

История советского термоядерного проекта не обошлась без забавного факта. Будущего знаменитого академика и создателя водородной бомбы Андрея Дмитриевича Сахарова натолкнуло на идею магнитной термоизоляции высокотемпературной плазмы письмо солдата советской армии. В 1950 г. служивший на Сахалине сержант Олег Лаврентьев направил в Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии письмо, в котором предложил использовать в водородной бомбе дейтерид лития-6 вместо сжиженного дейтерия и трития, а также создать систему с электростатическим удержанием горячей плазмы для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Письмо попало на отзыв к тогда еще молодому ученому Андрею Сахарову, который в своем отзыве написал, что «считает необходимым детальное обсуждение проекта товарища Лаврентьева».

Уже к октябрю 1950 г. Андрей Сахаров и его коллега Игорь Тамм сделали первые оценки магнитного термоядерного реактора (МТР). Первая тороидальная установка с сильным продольным магнитным полем, основанная на идеях И. Тамма и А. Сахарова, была построена в 1955 г. в ЛИПАНе. Ее назвали ТМП – тор с магнитным полем. Последующие установки уже назывались ТОКАМАК, по комбинации начальных слогов в словосочетании «ТОроидальная КАмера МАгнитная Катушка». В своем классическом варианте токамак - это тороидальная камера в виде бублика, помещенная в тороидальное магнитное поле. С 1955 по 1966 гг. в Курчатовском институте было построено 8 таких установок, на которых проводилась масса различных исследований. Если до 1969 г. вне СССР был построен токамак только в Австралии, то в последующие годы их возвели в 29 странах, включая США, Японию, страны Европы, Индию, Китай, Канаду, Ливию, Египет. Всего в мире до настоящего времени было построено около 300 токамаков, в том числе 31 в СССР и России, 30 в США, 32 в Европе и 27 в Японии. Фактически три страны – СССР, Великобритания и США вели негласное соревнование, кто первым сумеет обуздать плазму и фактически начать производство энергии «из воды».

Важнейший плюс термоядерного реактора - снижение радиационной биологической опасности примерно в тысячу раз в сравнении со всеми современными атомными энергореакторами.

Термоядерный реактор не выбрасывает СО2 и не нарабатывает «тяжелые» радиоактивные отходы. Этот реактор можно ставить где угодно, в любом месте.

Шаг длиной в полвека

В 1985 г. академик Евгений Велихов от имени СССР предложил ученым Европы, США и Японии вместе создать термоядерный реактор, и уже в 1986 г. в Женеве было достигнуто соглашение о проектировании установки, получившей в дальнейшем имя ИТЭР. В 1992 г. партнеры подписали четырехстороннее соглашение о разработке инженерного проекта реактора. Первый этап строительства по плану должен завершиться к 2020 г., когда запланировано получить первую плазму. В 2011 г. на площадке ИТЭР началось реальное строительство.

Схема ИТЭРа повторяет классический российский токамак, разработанный еще в 1960-х гг. Планируется, что на первом этапе реактор будет работать в импульсном режиме при мощности термоядерных реакций 400–500 МВт, на втором этапе будет отрабатываться режим непрерывной работы реактора, а также система воспроизводства трития.

Реактор ИТЭР не зря называют энергетическим будущим человечества. Во-первых, это крупнейший мировой научный проект, ведь на территории Франции его строят практически всем миром: участвуют ЕС+Швейцария, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США. Соглашение о сооружении установки было подписано в 2006 г. Страны Европы вносят около 50% объема финансирования проекта, на долю России приходится примерно 10% от общей суммы, которые будут инвестированы в форме высокотехнологичного оборудования. Но самый главный вклад России – сама технология токамака, легшая в основу реактора ИТЭР.

Во-вторых, это будет первая крупномасштабная попытка использовать для получения электроэнергии термоядерную реакцию, которая происходит на Солнце. В-третьих, эта научная работа должна принести вполне практические плоды, и к концу века мир ожидает появления первого прототипа коммерческой термоядерной электростанции.

Ученые предполагают, что первую плазму на международном экспериментальном термоядерном реакторе удастся получить в декабре 2025 г.

Почему такой реактор стали строить буквально всем мировым научным сообществом? Дело в том, что многие технологии, которые планируется использовать при возведении ИТЭРа, не принадлежат сразу всем странам. Не может одно, даже самое высокоразвитое в научно-техническом плане государство иметь сразу сотню технологий высшего мирового уровня во всех областях техники, применяемой в таком высокотехнологичном и прорывном проекте, как термоядерный реактор. А ведь ИТЭР – это сотни подобных технологий.

Россия по многим технологиям термоядерного синтеза превосходит общемировой уровень. Но, к примеру, и японские атомщики также обладают уникальными компетенциями в этой области, вполне применимыми в ИТЭРе.

Поэтому еще в самом начале проекта страны-партнеры пришли к договоренностям о том, кто и что будет поставлять на площадку, и что это должна быть не просто кооперация в инжиниринге, а возможность для каждого из партнеров получить новые технологии от других участников, чтобы в будущем развивать их у себя самостоятельно.

Андрей Ретингер, журналист-международник

ШОС Индией и Пакистаном прирастать будет

ШОС Индией и Пакистаном прирастать будет

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

ШОС Индией и Пакистаном прирастать будет

ШОС Индией и Пакистаном прирастать будет

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

23 июня в Ташкенте стартует юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченный к 15-летию объединения. Ключевой вопрос – вступление в организацию Индии и Пакистана – может вывести ШОС в ряд наиболее влиятельных мировых объединений или превратить в «клуб по интересам», не способный влиять на обстановку в регионе.

Рост мирового экономического веса Азии и в целом «не-Запада», активизация внешней политики Китая и конфронтация между Россией и Западом привели к встряске международной обстановки. Возрос интерес к таким форматам объединения стран «не-Запада» как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

БРИКС сегодня, несмотря на крупный потенциал и наличие финансовых инструментов, не выступает организацией с четко очерченной структурой и представляет собой скорее клуб крупных стран «не-Запада».

ШОС, в свою очередь, – это крупная региональная организация, получившая институциональное оформление и ставящая перед собой амбициозные задачи в сфере региональной безопасности и экономики. В их числе – совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, незаконной миграцией, содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе. Также ставится задача взаимодействия в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании. В качестве долгосрочной цели на экспертном уровне обсуждается создание зоны свободной торговли в рамках организации.

ШОС объединяет страны, составляющие в совокупности примерно треть мирового ВВП и огромную долю населения от общемирового. Это, безусловно, серьезный фактор международных отношений. Шанхайская организация сотрудничества представляет сегодня, пожалуй, наиболее весомую площадку по обсуждению международных вопросов, демонстрирующую реальную альтернативу существующим американо- и евроцентричным форматам.

Растущие ожидания

От Ташкентского саммита, прежде всего, ожидается обсуждение вопросов в области безопасности и окончательное вступление Индии и Пакистана в ШОС в качестве полноправных членов. Процедуры вступления Индии и Пакистана займут еще некоторое время. Однако уже сейчас ясно, что этот решительный шаг может серьезно изменить облик организации.

Сегодня перед ШОС стоят новые задачи, от решения которых зависит: укрепится ли организация в качестве авторитетного международного института или превратится в дискуссионный клуб по интересам.

В первую очередь, стоит отметить, что ШОС заметно усилила свою имиджевую составляющую (в т.ч. на фоне вступления Индии и Пакистана), однако серьезных прорывов в плане функционального развития организации и решения конкретных региональных проблем пока не произошло. Даже при поверхностном анализе саммитов ШОС и экспертных оценок заметно, что потенциал организации намного превосходит достигнутые пока практические результаты. Пока ШОС в полной мере еще не использовала свои возможности с точки зрения создания эффективно действующей системы безопасности. Особенно в условиях усиления рисков со стороны Афганистана и роста экстремизма в странах Центральной Азии, свидетельством чего стали недавние события в Актобе.

На первом этапе развития ШОС, выросшая из Шанхайской пятерки, имела в качестве главной задачи именно решение приграничных вопросов. Если посмотреть на урегулирование вопросов о границе между Китаем и странами постсоветского пространства – эти проблемы в целом удалось урегулировать. Но территориальные противоречия между другими государствами не решены, характерным примером этого являются конфликтные отношения между Ташкентом и Бишкеком или Пекином и Нью-Дели.

Растущие риски

Второй важный аспект – как эффективно реализовать потенциал ШОС с точки зрения сопряжения ЕАЭС и китайского Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Эти проекты по своей сути различны и трудно сопрягаемы ввиду того, что первый – интеграционный, а второй – транспортно-инфраструктурный, не предполагающий строгих интеграционных форм.

Между тем от концепций и теорий в вопросе «сопряжения» нужно уже переходить к конкретным действиям. В значительной степени это зависит от двусторонних отношений между Россией и КНР, важным этапом которых станет предстоящий в ближайшие дни визит президента России В.В. Путина в Пекин.

Вопрос в том, насколько Пекин воспринимает ШОС как инструмент проведения своей экономической политики в Евразии, либо постепенно теряет интерес к этому формату, сосредотачиваясь на ЭПШП, быстрая реализация которого сегодня также находится под вопросом.

Ведь проект – это своеобразный «резервный путь», причем более дорогой по сравнению с морскими перевозкам из Азии в Европу.

Третья важная составляющая развития ШОС – это расширение состава ее участников. Многие эксперты рассматривают вступление новых членов – таких крупных стран как Пакистан и Индия – как шанс урегулировать проблемы в отношениях между этими государствами и в еще большей степени укрепить потенциал ШОС.

Однако ШОС в принципе не занимается урегулированием двусторонних отношений и вряд ли способна в краткосрочной перспективе повлиять на отношения Индии и Пакистана. Напротив, вхождение в эту организацию новых членов, между которыми сложились враждебные отношения, увеличивает и без того существующие риски для ШОС. Речь идет о возможном увеличении количества противоречий при согласовании позиций стран-участниц внутри организации по ключевым вопросам развития региона.

С вступлением Индии и Пакистана в ШОС входят страны, которые находятся либо в значительной степени в орбите военно-политического влияния США, либо, как Индия, имеющие с США тесные экономические связи и не претендующие пока на роль глобальных игроков в мировой политике (соответственно, в отличие от Китая, в настоящее время не рассматриваемые Вашингтоном в качестве соперников), что также может сказаться на будущем организации.

После вступления Индии и Пакистана в ШОС возможны два пути: либо начало практической реализации основных задач в области безопасности и экономики, либо, что пока не менее вероятно, дальнейшее размывание повестки дня и превращение ШОС в диалоговую площадку.

Последняя может в отдаленной степени напоминать современную СНГ, когда основные вопросы будут решаться в рамках более узких организаций, а в еще большей степени в рамках двусторонних отношений. Различием будет то, что в рамках СНГ создана зона свободной торговли, что довольно отдаленная перспектива в рамках ШОС.

Присоединение к ШОС является, безусловно, признанием большой роли Индии и Пакистана как значимых игроков в области обеспечения региональной безопасности, особенно в Центральной Азии, и как перспективных экономических партнеров.

Таким образом, «старые» члены ШОС стремятся закрепить за собой статус привилегированных партнеров «новых» членов организации, создавая, в том числе, новые возможности для сотрудничества между ЕАЭС и новыми участниками ШОС.

Ташкентский саммит – это важный этап в развитии ШОС с позиции вопросов безопасности и принятия новых членов. Пока ШОС в большей мере остается статусным объединением, участие в котором в известной мере демонстрирует провал политики изоляции России со стороны Запада. Но вместе с тем, сегодня в ШОС остро стоит вопрос о формировании инструментария решения проблем безопасности региона. От решения этой задачи зависит обретет ли ШОС свою «историю успеха» и станет ли действительно эффективной международной организацией.

Александр Гущин, к.ист.н., заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

«Новая диктатура Европы». Введет ли ЕС санкции против Польши?

21.06.2016

21.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В последнее время в СМИ все чаще обсуждается нарастающий конфликт в Европейском союзе – политический скандал между Брюсселем и польскими властями. Причиной стал внутриполитический курс на сосредоточение полномочий в руках правоконсервативной «партии власти» Польши – «Право и справедливость». Варшаву обвиняют в диктаторских замашках. Евросоюз грозит санкциями, однако на деле применить их против Польши не так просто. Тем более, у польского руководства в ЕС есть правоконсервативный попутчик - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого уже пугали санкциями.

Газета Financial Times пишет, что Еврокомиссия обвиняет правительство Польши в том, что реформа национального Конституционного суда является антидемократической и представляет собой «систематическую угрозу» верховенству права в стране. Далее Financial Times пишет, что 1 июня власти ЕС сделали предупреждение (правда пока формальное) в адрес Польши, однако последняя не намерена уступать в вопросе реформирования собственного правосудия.

Рождение «новой диктатуры»?

Стоит отметить, что это далеко не первые выпады Брюсселя в сторону Польши, которые имеют место после смены руководства в этой стране в 2015 г. Тогда умеренного правоцентриста Бронислава Коморовского на посту президента сменил ультраконсерватор Анджей Дуда.

Об этом событии полгода назад министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн выразился в необычном для такой ситуации тоне: «развитие событий в Варшаве, к сожалению, напоминает курс, выбранный диктаторским режимом».

Слова европейского политика касались уже упомянутой реформы Конституционного суда Польши, а так же укрепления позиций правящей партии «Право и справедливость». Председатель Европарламента Мартин Шульц пошел еще дальше и обвинил польские власти в «путинизации» страны.

Если верить просочившейся в СМИ информации, то европейские власти настроены категорично в отношении Польши, по крайней мере, на словах. По данным той же Financial Times, если за предупреждением из Брюсселя не последуют изменения политики Варшавы, Еврокомиссия может ввести против Варшавы санкции в виде штрафа либо лишения права голоса при принятии решений в ЕС (на основе седьмой статьи Маастрихтского договора о Европейском союзе).

В подтверждение этой информации можно привести тот факт, что немногим ранее из «сердца» ЕС – Бенилюкса – уже доносились похожие заявления. Например, из уст упомянутого Жана Ассельборна, который тогда ругал не только отбившуюся от рук Польшу, но и Венгрию, уличенную европейскими властями в «построении авторитаризма».

В интервью телеканалу ZDF 15 декабря 2015 г. Ж. Ассельборн заявил: «Польша, которая является большой и развитой страной, вместо того, чтобы подавать пример другим государствам Восточной Европы, берет пример с Венгрии. Это может плохо кончиться для всего Евросоюза. Мы должны оказать противодействие… Мы должны вмешиваться в дела европейских стран, если речь идет об основных правах, о свободе СМИ». Добавим, что уже тогда звучали призывы лишить Польшу права голоса в ЕС. Можно подумать, что европейские власти нерешительны и попросту бездействуют, подменяя дела заявлениями о «сворачивании демократии» в Польше и некоторых других странах ЕС. Но взятую Брюсселем паузу можно понять.

Речь идет о первом случае в истории объединения, когда Евросоюз обвиняет государство, входящее в его состав, в подрыве демократии.

И конфликт этот может не только испортить отношения между Варшавой и Брюсселем, но и поставить под сомнение право ЕС требовать законодательных изменений в суверенных государствах-членах. К тому же не все так однозначно и в самой Польше. Защищая свои права, Конституционный суд этой страны в марте 2016 г. признал неконституционными принятые парламентом, контролируемым партией «Право и справедливость», законы о реформировании правосудия. Польское правительство до сих пор отказывается публиковать это решение в официальном печатном органе, так как в этом случае оно официально вступит в силу. Пока конституционный кризис в Польше завис в воздухе.

Варшаве есть что ответить

Не стоит также забывать, что объединенная Европа сейчас переживает, пожалуй, самые сложные за всю ее историю испытания, связанные и с миграционным кризисом, и с ухудшением отношений с Россией, и с «шатаниями» в самом ЕС. Последние имеют различные проявления – от предстоящего референдума о выходе Великобритании из ЕС – до резолюции Сената Франции о снятии санкций с РФ.

Евросоюз действительно трещит по швам и это хорошо понимают в Варшаве. Излишний накал страстей в данный момент Брюсселю не нужен.

В ответ на последний протест политической элиты ЕС против якобы антидемократических действий польских властей премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что, по сути, мнение властей ЕС для Польши не указ и не будет иметь какого-либо влияния на приятие решения по реформированию правосудия.

Со схожими заявлениями выступил и глава МИД Польши Витольд Ващиковский: «Этот документ [о возможных санкциях против Польши] — просто мнение, ни к чему нас не обязывающее… Это не процедура наказания Польши, а внутренняя процедура Европейской комиссии».

Таким образом, Варшава дала понять центральной власти Европейского союза, что намерена решать внутреннеполитические вопросы в своей стране самостоятельно без привлечения брюссельских чиновников. В экспертной среде присутствует мнение, что в перспективе Польша может и вовсе потерять членство в ЕС. Однако за всю историю Евросоюза такого не происходило ни разу. Более того, ни разу до сих пор не были использованы санкции в рамках седьмой статьи, о которых сегодня заговорили в Еврокомиссии.

«Клуб диктаторов» в европейской семье?

На данный момент у Польши действительно нет оснований опасаться за свое членство в единой Европе. Введение санкций пока тоже маловероятно. И дело не только в уже упомянутой осторожности центральных властей ЕС, нескором заседании Совета Европы и длительной процедуре проверки Польши «на демократичность».

Главное препятствие на пути введения санкций против Польши – это еще одна головная боль Брюсселя – Венгрия.

Дело в том, что немилость властей ЕС коснулась Будапешта еще в 2013 г., когда против Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном были начаты те же процедуры, что и сейчас против Польши. Тогда в Брюсселе сочли, что в руках Орбана концентрируется слишком много власти. Однако вердикта Еврокомиссии относительно Венгрии до сих пор нет, а местные консерваторы продолжают законотворчество, вызывающее возмущение у широких масс либеральной европейской общественности.

Поэтому, когда Еврокомиссия начала угрожать теми же санкциями Польше, Виктор Орбан пообещал сорвать этот процесс. Венгерская делегация при соответствующем голосовании в Совете Европы использует свое право вето, предупредил премьер-министр. Одобрить санкции этот европейский институт может только единогласным решением всех стран-членов ЕС.

Из-за юридических коллизий Брюссель сам загнал себя в тупик и не может должным образом обуздать непокорных членов Европейского союза. Хотя, при определенных обстоятельствах, все же возможно ввести санкции против Польши и Венгрии, если попытаться протащить этот законопроект одновременно.

Стремление Запада, в данном случае старой Европы, поучать другие государства демократии по своим ультралиберальным лекалам встречают, как мы видим, решительный протест не только в странах, находящихся вне ЕС, но и среди самих членов единой европейской семьи.

«Санкционная» дубинка усугубляет раскол

Похоже, что за последние 70 лет развития современной демократии в послевоенной Европе понятия плюрализма, свободы слова, толерантности в ряде стран Запада вышли за рамки разумного и переросли во вседозволенность, отказ от традиций. Странам же Центральной и Восточной Европы чужды и во многом непонятны эти стандарты демократии и свободы. Поэтому, вполне ожидаемо, что все чаще такие страны как Венгрия, Польша, Греция, Чехия, Словакия и ряд других отказываются плясать под дудку брюссельских либералов.

Наиболее остро этот раскол проявляется в вопросе с распределением беженцев из Азии и Африки, которые в основной своей массе оказываются обычными мигрантами, желающими попасть в «европейский рай». Недовольство у ряда стран-членов ЕС вызывает и затянувшийся европейско-российский конфликт, из-за которого эти государства терпят многомиллионные убытки. В конце концов, мало кому понравится, если государственные мужи одной страны навязывают свое мнение и волю другой, пусть и в рамках одного геополитического союза.

Похоже, Брюсселю, если он хочет сберечь «единую Европу», необходимо отказаться от политики «санкционной» дубинки и дать странам-членам ЕС больше самостоятельности во внутренних политических делах. Кроме этого, государствам-основателям ЕС надо всерьез задуматься и о будущем собственных стран, которые не так давно пребывали (да и пребывают) в страхе терактов и нарастающих межэтнических противоречий.

Валентин Гайдай – к.ист.н., политический аналитик (Киев, Украина)

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

Практический нейтралитет. <i>Как Евразийскому союзу избежать втягивания в глобальные конфликты </i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Мир входит в длительный процесс глобальной турбулентности, который затронет все аспекты той модели глобального развития, к которой мы привыкли. Конечно, пока вряд ли можно говорить о полноценной «предвоенной» ситуации, но «игра мускулами», включая и операции на периферии глобального политического пространства, уже почти вышли за рамки «политики мирного времени». Естественно, что многие страны мира ищут формы уклонения от участия в грядущих «битвах» за глобальное лидерство на стороне той или иной коалиции.

Пространство «Новой Евразии» стало в последние годы интересной площадкой, где на практике обкатываются принципы «нового нейтрализма». Конечно, некоторые государства постсоветского пространства объединены в Организацию договора о коллективной безопасности, на основании чего говорят об отсутствии нейтралитета у его членов.

Однако ОДКБ по сути своей, - не военный блок. ОДКБ никогда не имел внешнего врага и никогда не имел никаких целей за пределами территорий стран-членов, хотя в ряде ситуаций (например, в ходе очередной волны нестабильности в Афганистане в конце 1990-х гг.) появление таких военно-силовых приоритетов было бы логичным. Так, что ОДКБ является организацией даже не столько коллективной региональной безопасности, но коллективной региональной стабильности.

Можно говорить о том, что ОДКБ является инструментом коллективного нейтралитета.

Это, конечно, не исключает, но существенно сокращает возможности втягивания государств-участников в серьезные военные конфликты и различные аспекты глобального противоборства. А значит, - и средством обеспечения невтягивания стран региона в грядущую конкуренцию за глобальное лидерство.

И когда некоторым партнерам по ОДКБ подбрасывают концепции «чистого нейтралитета», предполагающие де-факто выход из ОДКБ, то, конечно, необходимо понимать, что за этим стоит простое и понятное желание включить эти страны в «зону конкуренции». То есть, сделать их объектом политики в борьбе за глобальное лидерство.

Так называемый «полный нейтралитет» неизбежно приведет к попаданию того или иного государства в зону «вакуума гарантий», при котором возникнет реальная угроза втягивания страны в процесс «геополитической конкуренции», который приобретет все менее теоретический характер.

Так что «чистый нейтралитет» с неизбежностью приводит страну к членству в одной из глобальных коалиций с понятными последствиями. Ведь рано или поздно встанет вопрос, что лучше сидеть за столом, нежели быть дичью на столе, как цинично выразился один из руководителей Черногории при вступлении страны в НАТО, отдавая Североатлантическому Альянсу существенную долю суверенитета страны. Забыв сказать, однако, что это сделало страну «легитимной целью» для противостоящих коалиций. За право «сидеть за столом» уже сейчас приходится платить, причем порой и «дань кровью».

Конечно, принципы «нового нейтралитета» не могут ограничиваться только военной и военно-политической сферой. «Новый», «практический нейтралитет», который вызревает на постсоветском пространстве, вероятно, должен включить в себя следующие элементы:

- Отказ от интервенционизма как принципа внешнеполитической конкуренции, но одновременно и устойчивость к интервенционизму других. Только сильное в военном плане государство или коалиция государств может себя защитить. И тут важна партнерская самодостаточность в вопросах обеспечения безопасности. Важно, однако, и то, что принципы нейтралитета в ОДКБ – и это результат накопления опыта, в том числе и негативного – построены на той посылке, что в рамках Организации политическое доминирование невозможно в принципе. И это необычно на фоне происходящего в других военно-политических и политических организациях.

- Разумный суверенитет. Государства ЕАЭС и ОДКБ отказываются от вмешательства во внутренние дела друг друга. Однако соблюдают определенный гуманитарный стандарт поведения власти и развития гражданского общества. Межгосударственные соглашения в рамках СНГ и ЕАЭС установили весьма широкие и потенциально эффективные рамки развития и социальной структуры соответствующих государства, и гражданского общества, причем без всякого вмешательства извне. Можно спорить о том, насколько эти рамки соблюдаются чиновничеством и политиками, но механизм на практике существует, что само по себе является уникальным явлением. И это может быть политической основой «нового нейтрализма».

- Деполитизация экономики. Именно Россия, несмотря на всю ее историю, сейчас является одной из немногих сил в мире, которые могут и должны поднять упавшее в грязь санкций, протекционизма и манипуляций знамя свободной рыночной экономики. Это может стать основой экономической политики на всем постсоветском пространстве. Но более того:

именно странам «практического нейтралитета» пора обозначить те рамки, в которых экономика может оставаться рыночной в глобальном плане, не становясь людоедской. Это и будет то слово в развитии социально-экономической глобализации, которое могут сказать страны постсоветского пространства.

- Культурное многообразие как элемент развития. Речь идет не о превращающейся в аналог тоталитарной идеологии толерантности в смысле отказа от собственной самобытности во имя диффузии культур. Это порождает этнические и социальные химеры и политическое противостояние (примером чему – современная Европа, но не только – достаточно посетить любой мегаполис мира, чтобы увидеть последствия «практической толерантности»). Альтернатива - культурное многообразие на основе понимания и уважения различий, но без тоталитарных уклонов. Тут также не нужно придумывать ничего нового и необычного. И здесь страны «Новой Евразии» являются явными глобальными лидерами.

Главная проблема нейтралитета на постсоветском пространстве, как это ни странно, состоит в слабости экономической базы, недостаточности существующих внутренних источников экономического роста. И тут вопрос состоит в развитии экономических аспектов интеграции не только в узком контексте (ЕАЭС), но и в более широком – Таможенный союз и Зона свободной торговли.

Но важно понимать, что условия для спокойного экономического и социального развития без санкций, вмешательства с целью изменения культурных и социальных моделей и выкручивания рук могут возникнуть только в условиях «практического нейтралитета». То есть, в условиях сохранения и развития механизмов ОДКБ.

Важно и то, что ОДКБ и связанные с ним политические и военные институты, могут быть не просто элементом политики регионального нейтралитета, но и моделью для масштабирования в других регионах. В конечном счете, система обязательств ОДКБ достаточно гибкая для того, чтобы быть тиражируема. Хороший, успешный пример не менее заразителен, чем дурной.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

От постсоветской интеграции к Большой Евразии. <i>3 итога Петербургского экономического форума</i>

20.06.2016

20.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

С 16 по 18 июня 2016 г. в Северной столице России прошел юбилейный 20-й Петербургский международный экономический форум. Одной из главных тем форума стали перспективы и противоречия "интеграции интеграций" на пространстве "Большой Евразии". О трех главных итогах ПМЭФ для интеграционной повестки аналитическому порталу "Евразия.Эксперт" рассказал участник форума, руководитель Евразийского клуба МГИМО МИД России Юрий Кофнер.

1. ЕАЭС не СССР

Свое выступление на торжественном открытии XX юбилейного Петербургского форума Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян начал с опровержения распространенных на Западе слухов о том, что создание Евразийского экономического союза – это попытка восстановления Советского союза: "Мне кажется, что такие оценки звучат из-за того, что у оппонентов не было достаточно информации о том, на какой базе создается новый Союз". Он объяснил, что в основе союзного договора лежат принципы равнопредставленности государств-членов.

"Мы все представлены в Коллегии Комиссии двумя министрами от каждой из стран союза, и решения принимаются консенсусом" – резюмировал Председатель Коллегии ЕЭК и подчеркнул, что меньшие по размерам республики как Армения и Кыргызстан также напрямую принимают важные нормативные документы, регулирующие экономическую деятельность на всем пространстве Евразийского экономического союза.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ президенты Российской Федерации В.В. Путин и Республики Казахстан Н.А. Назарбаев точно также призывали к развенчанию мифотворчества тех, кто хотел бы видеть в Евразийском экономическом союзе автаркический блок или восстановление Российской империи. "В современном мире удержаться в замкнутом пространстве, даже достаточно большом географически, невозможно" – отметил Владимир Путин, и в очередной раз подчеркнул, что инициатором евразийского проекта является не он, а Нурсулатан Назарбаев, предложивший идею Евразийского союзе еще в 1994 г.

Президент Казахстана в свою очередь назвал ЕАЭС общим проектом государств-членов и счел неуместным определить одного конкретного инициатора: "Владимир Владимирович в своём выступлении уже с себя ответственность снял, сказав, что Назарбаев – инициатор, чтобы не говорили, что Россия собирает какой‑то союз. Так что, можно говорить о том, что Казахстан, наверное, собирает такой союз? Это смешно".

2. От постсоветской интеграции к интеграции Большой Евразии

Главным событием Санкт-Петербургского форума стало то, что Путин и Назарбаев официально объявили о далеко идущих планах по развитию Евразийского экономического союза как одного из центров формирования более широкого интеграционного контура. И они уже дали ему название – "Большая Евразия".

"В рамках такого контура мы в том числе сможем решать крупные технологические задачи, мотивировать и вовлекать в процесс технологического развития новых участников" – объяснил эти планы российский президент и предложил подумать о создании большого евразийского партнёрства с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у ЕАЭС уже сложились тесные отношения, прежде всего c Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном, странами СНГ. В целом, желание создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом в 2016 г. выразили уже более 40 государств и международных организаций.

Как раз по инициативе президента председательствующего в текущем году в объединении Казахстана приоритетом на 2016 год объявлено углубление торгово-экономических отношений Союза с третьими странами и экономическими объединениями. Большое евразийское партнерство могло бы опереться на целую сеть двусторонних и многосторонних торговых соглашений с разной глубиной, скоростью и уровнем взаимодействия, открытостью рынка. В рамках форума среди европейских и российских бизнесменов был проведен опрос, посвященный возможному созданию подобного мегарегионального объединения в Евразии. Подавляющее большинство – почти 85% опрошенных выразили уверенность в наличии потенциала создания подобного объединения на континенте.

Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на секции "ЕАЭС и торговые партнеры", ЕЭК подписала с руководством Сингапура Меморандум о сотрудничестве и теперь у Комиссии есть зеленый свет для ведения переговоров о создании зоны свободной торговли с этим мегаполисом.

На полях форума также состоялась рабочая встреча между Саркисяном и Министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет Тареком Кабилемом. Сейчас уже работает совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Член Коллегии (Министр) ЕЭК по основным направлениям интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая, выступая на секции "Россия – Латинская Америка", рассказала о переговорах с латиноамериканскими странами, такими как – Перу, Чили, Мексика. В конце своего выступления она заявила о желательности начать переговоры о ЗСТ с Кубой.

3. На Восток без Запада?

Тигран Саркиян напомнил, что 31 мая в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета президенты стран Союза предоставили Евразийской экономической комиссии мандат на проведение переговоров по развитию торгово-экономических отношений с Китаем. "Эти директивы утверждены, и мы запускаем этот переговорный процесс. Нам важен в этом контексте диалог с бизнес-сообществом наших стран, чтобы во время этих переговоров мы могли учесть их интересы", – заявил Председатель Коллегии Комиссии.

Вместе с тем, на западном направлении Евросоюз по-прежнему отказывается от признания ЕАЭС. Президенту Казахстана принадлежит недавняя инициатива проведения консультаций между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Именно этот вопрос он понял на полях ПМЭФ в ходе встречи с председателем Еврокомиссии.

Позиция руководства ЕС упорно не замечать Евразийский экономический союз на форуме показала всю свою абсурдность. Даже сидя на панельной сессии рядом с председателем Коллегии ЕЭК, Юнкер в ходе своей 15-й минутной речи много говорил о необходимости возобновления диалога между Евросоюзом и Россией, но ни разу не упомянул о евразийском интеграционном объединении. Выступая следующим после него, Тигран Саркисян отреагировал: "Пока еще есть люди, игнорирующие ЕАЭС. Это, наверное, именно те, кто не хотел, чтобы Юнкер приехал на эту конференцию".

Главы России и Казахстана выразили свои опасения по поводу формирующихся в мире новых торгово-экономических блоков и разделительных линий. Например, создаваемые США Трансатлантическое и Транстихоокеанское торговые партнерства. "Хорошо понимаю наших европейских партнёров, которые говорят о непростых решениях для Европы в ходе переговоров по созданию Трансатлантического партнёрства. […] В такой ситуации трудно удержать баланс и сохранить пространство для выгодного для Европы манёвра" – высказался по этому поводу Владимир Путин.

"Интеграция интеграций избавит мир от повторения таких аналогов, когда отдельные страны оказались перед искусственным выбором: с кем и как им ассоциироваться и сотрудничать?" – резюмировал Президент Казахстана. Для этого необходимо выработать взаимоприемлемые принципы, на основе которых будет строиться взаимодействие интеграционных объединений. Среди этих принципов центральным он видит приоритет экономического прагматизма над любыми проявлениями политической конъюнктуры.

Юрий Кофнер, руководитель Евразийского клуба МГИМО МИД России Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

Праздники христианской Евразии: от Затика до Вяликадня

17.06.2016

17.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Прошла весна – время, которое традиционно наполнено большим количеством праздников – как светских, так и религиозных. Тем более, что в этом году православные, которые придерживаются юлианского календаря, встретили Пасху 1 мая, а Радуницу – 10 мая. При этом христиане, использующие григорианский календарь, отпраздновали Воскресение Христово ещё 27 марта. Как не вспомнить о «календарном вопросе», который уже не первое столетие является предметом бурных дискуссий среди христиан. Отметим хотя бы высказанное Папой Франциском в 2015 г. предложение о празднования Пасхи католиками и православными в один фиксированный день.

Всё это интересные (и не менее важные) темы, требующие, безусловно, дальнейшего обсуждения. Однако здесь мы предлагаем коснуться несколько другого вопроса и сделать краткий обзор того, какие христианские праздники отмечаются на государственном уровне в странах Евразийского экономического союза и в какой форме это происходит.

Напомним, что

среди стран ЕАЭС есть как страны, где христиане являются самой крупной конфессиональной группой (Армения, Беларусь, Россия), так и страны, где христиане являются второй по величине конфессией при мусульманском большинстве (Казахстан и Кыргызстан).

Отметим также, что далеко не всегда статус всех религиозных праздников (христианских и не только) абсолютно конкретно прописан в национальных законодательствах. Нередко нет однозначной статистики в отношении количества представителей разных конфессиональных групп в различных странах, поэтому представляем информацию в том виде, в котором её, собственно, и удалось раздобыть.

Республика Армения

Армения – страна с очень древними христианскими традициями. Более 92% её населения принадлежит к Армянской Апостольской Церкви, история которой восходит ещё к І в. нашей эры. В начале IV в. христианство было провозглашено в Армянском царстве государственной религией, что делает эту страну одной из самых древних христианских стран в мире. Кроме того, в Армении проживает относительно небольшое количество приверженцев Русской Православной Церкви, католиков, протестантов разных направлений, езидов, мусульман и представителей других конфессий.

Многие официальные праздники и памятные дни в Армении так или иначе связаны с Армянской Апостольской Церковью, современность и духовное наследие которой оказывают огромное влияние на историю и культуру этой страны. Необходимо отметить, что особый статус Армянской Апостольской Церкви напрямую закреплён в статье 8.1 первой главы Конституции Республики Армения:

«Республика Армения признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения национальной самобытности».

При этом та же статья Конституции закрепляет отделение церкви от государства и гарантирует свободу деятельности различных религиозных организаций.