Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

24.05.2016

24.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

24.05.2016

24.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Правые партии и движения играют все большую роль в общественной жизни европейских государств. Подтверждением этому служат, например, рекордные 30% поддержки Марин Ле Пен на местных выборах во Франции в декабре 2015 г. Неудачным же примером участия правого политического поля могут служить события в соседней Украине. По какому пути пойдут правые силы в Беларуси? Белорусские правые - это не только ультранационалисты, но и панслависты. Поэтому, основная борьба - впереди.

В Беларуси, где юридически зафиксирована многопартийная система и официально действует 15 политических партий, фактически имеет место апартийность. Поэтому правое, как и любое другое политическое поле, слабо оформлено организационно и находится в «полускрытом» состоянии. В Беларуси наряду с политическими партиями, позиционирующими себя как правые, имеют место также неформальные, общественные инициативы и группы правой направленности.

У истока правых движений Беларуси: традиционалисты vs. панслависты

Как и в большинстве стран Восточной и Центральной Европы, в Беларуси правое политическое поле отличается от «старой» Европы. Оно формировалось на фоне горбачевской перестройки и повышенного градуса антикоммунизма и антисоветизма. Местные правые конца 1980-х гг. позиционировали состояние белорусской нации в БССР как «неполноценное и отсталое». Согласно главному идеологу, лидеру Белорусского народного фронта, первой оппозиционной организации, Зенона Позьняка, для выхода на равные позиции с другими нациями белорусам следует отказаться от членства в СССР, объявить независимость, стать моноязычным обществом (перейти на белорусский язык) и начать интеграцию в пространство коллективного Запада. Наследие СССР, в том числе из-за идеологического антагонизма, воспринималось большинством правых предельно критически, а Россия как наследница СССР рассматривалась в тонах главного геополитического соперника. Данные качества являлись ценностной ядровой основой правого политического сегмента Беларуси, более известного как «адраджэньне».

В дальнейшем, после распада СССР, правый идеологический дискурс, с одной стороны, усложнялся, а с другой – мельчал. Усложнение касалось того, что БНФ по многим политическим и экономическим позициям стал рассматриваться частью активистов как недостаточно радикальная организация. Под влиянием правых политических идей Западной Европы начали появляться более радикальные интеллектуальные и политические правые центры. В частности, организация «Правый реванш», во главе которой стояли довольно эпатажные и молодые деятели культуры, обращавшиеся к идеям Ницше, Шпенглера и других идеологов радикального консерватизма и национализма Западной Европы.

С другой стороны в самом БНФ не без влияния из-за границы усилились либеральные тенденции, приведшие к расколу организации на консервативно-христианскую партию БНФ (ортодоксально консервативное крыло) и партию БНФ (либеральное крыло).

В околофилософских кругах формировались некоторые доктрины традиционалистского и архаического характера, апеллирующие к дохристианскому наследию Беларуси. Они заняли интеллектуальную нишу правого поля и формировали его в пределах двух десятилетий.

Главным идеологическим посылом правых кружков выступал отказ от славянского наследия как «наносного», пришлого. Белорусы объявлялись балтами, т.е. родственным современным литовцам и латышам народом. Все славянское наследие, согласно белорусским традиционалистам, не было аутентичным.

С противоположной стороны распад СССР породил сегмент правых центров, апеллирующих к союзу с Россией и противостоящих «русофобским» правым. Их идеологические приоритеты формировались в основном под влиянием идей правой и консервативной мысли самой России и основывались на панславизме, общих корнях трех восточнославянских народов и постсоветской реинтеграции.

Таким образом, правая идеологическая традиция в Беларуси не имеет целостности. Присутствуют два антагонистических направления, которые, имея общие консервативные позиции, расходятся, прежде всего, в геополитической ориентации.

Организационная эволюция и полураспад правых

Подобное разделение в геополитической ориентации отразилось и на партийном строительстве. Последователи идеологии «адраджэньня», ориентировавшиеся на противопоставление России, оформились к середине 1990-х гг. в несколько политических партий, а также общественных, интеллектуальных и парамилитарных движений. Приход к власти президента Алаександра Лукашенко заставил эти силы уйти в глухую и непримиримую оппозицию к действующей власти.

В этой среде можно выделить три основные сегмента: партийные, общественные и интеллектуальные структуры. Кроме вышеназванного БНФ в среде партий оформилась также Национал-демократическая партия Беларуси как более радикальная, которая просуществовала недолго. Позже появилась Белорусская партия Свободы, не имевшая при этом регистрации.

В сегменте общественных инициатив можно выделить уже упомянутый «Правый реванш» - интеллектуально-эстетическую инициативу, состоящую в основном из деятелей культуры. А также парамилитарные организации «Белый легион», «Беларускае згуртаваньне вайскоўцаў», «Край».

Панславянские и русофильские движения на гребне общественного противостояния в Беларуси начала 1990-х гг. оформились в зарегистрированные партии «Славянский собор Белая Русь», «Белорусскую патриотическую партию», «Либерально-демократическую партию». Также возникли различного рода общественные объединения, например «Белорусский славянский комитет» и другие. Особо следует выделить незарегистрированные организации, среди которых проявили себя НБП и РНЕ.

В результате централизации власти и упорядочивания общественного сегмента после 1996 г. многие организации на правом фланге политического поля распались.

С этого момента в «адраджэнском» движении наблюдается все большая зависимость структур от внешних доноров, заказ которых направлен на либерализацию их позиций.

В результате происходит раскол в самом БНФ на ортодоксальных консерваторов, последователей Позьняка и либеральных соглашателей. Остальные более радикальные группы постепенно маргинализируются и утрачивают организованность.

Утрачивают свое влияние и парамилитарные организации. После нескольких провалов силового развязывания протестных акций в 1996-1999 гг. их деятельность фактически свертывается. В 2000-е гг. правые организации «адраджэнского» пула практически полностью включаются в либеральный западный оппозиционный блок организаций, от которого зависят как институционально (многочисленные коалиции, движения), так и финансово. После же провалов нескольких попыток «цветных» революций и самоизоляции аффилированной с Западом оппозиции от основной части общества, «адраджэнский» сегмент этой самой оппозиции свелся к паре троек деятелей в интернете.

Панславянский правый сегмент со временем маргинализации партийных структур постепенно либо кооптировался в новообразованные аффилированные с государством движения или создавал общественные организации культурной направленности. Единственной полноценной партией с соответствующими структурами осталась ЛДПБ.

Расклад правых сил сегодня

На сегодняшний день в Беларуси политические партии как институт занимают маргинальное положение в обществе. Поэтому в 2000-е гг. многие правые инициативы получали свое развитие не в виде института партий, а в виде общественных инициатив и фабрик мысли.

При этом правые силы можно условно разделить на три группы:

1. Аффилированные с западными структурами;

2. Аффилированные с российскими структурами;

3. Имеющие автономное внутрибелорусское существование.

Данные три группы в приведенной ниже таблице соотнесены согласно их отношению к власти, евразийской интеграции, евроатлантическому проекту и особенностям идеологии.

|

Наименование |

Идеология |

Статус организации |

Отношение к действующей власти |

Отношение к евразийской интеграции |

Отношение к евроатлантической организации |

|

Аффилированные с западными структурами |

|||||

|

БНФ |

Национал-либерализм, евроатлантизм |

Политическая партия |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

БХД |

Христианский национал-демократизм, антисоветизм, антикоммунизм, евроатлантизм |

Оргкомитет незарегистрированной политической партии |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

Движение «За свободу» |

Консервативный либерализм, евроатлантизм |

Общественная организация |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

Молодой фронт |

Радикальный национал-анархизм, антисоветизм, антикоммунизм |

Общественная организация, зарегистрированная в Чешской Республике |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

ОГП |

Консервативный либерализм |

Политическая партия |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

Правый альянс |

Радикальный национал-консерватизм, балто-черноморская интеграция |

Общественная инициатива |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Отрицательное |

|

Аффилированные с российскими структурами |

|||||

|

Западная Русь |

Консервативная традиция западноруссизма, идеология о триедином русском народе (великорусах, малорусах и белорусах) |

Культурно-просветительская инициатива |

Лояльность |

Глубоко положительное |

Резко отрицательное |

|

Русь молодая |

Консервативная идеология славянского единства |

Молодежное общественное объединение |

Лояльность |

Глубоко положительное |

Резко отрицательное |

|

Действующие автономно |

|||||

|

БПП |

Национал-патриотизм |

Политическая партия |

Конструктивная оппозиция |

Глубоко положительное |

Резко отрицательное |

|

КХП БНФ |

Радикальный национал-консерватизм, антисоветизм, антикоммунизм, балто-черноморская интеграция |

Политическая партия |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Резко отрицательное |

|

ЛДПБ |

Национал-популизм, интеграция интеграций |

Политическая партия |

Конструктивная оппозиция |

Положительное |

Отрицательное |

|

Консервативный центр NOMOS |

Социал-консерватизм |

Общественная инициатива |

Лояльность |

Положительное |

Отрицательное |

|

Проект Цитадель |

Этатизм, технократический консерватизм |

Культурно-просветительское учреждение |

Лояльность |

Положительное |

Отрицательное |

Перспективы правого фланга в Беларуси

Каковы реальные перспективы правых сил в Беларуси? Они зависят, прежде всего, от политики государства в отношении политических партий.

Предыдущие двадцать лет государство делало ставку на вертикаль власти - как исполнительной, так и идеологической. Однако в последнее время можно увидеть некоторую эрозию тех подходов двадцатилетней давности. Старые методы уже не соответствуют тем вызовам, которые имеют место сегодня.

Информационная мобильность, институциональные формы работы с населением изменились. Сегодня требуется более разветвленная форма деятельности. И Белорусское государство в последнее время стало это понимать. Есть признаки как в трансформации избирательного законодательства, так и в стимулировании развития конструктивных партий.

Для правого поля эти изменения особенно важны. Аффилированные с Западом правые партии оказались в незавидном положении. Их идеологическими и программными догмами являются приоритеты евроатлантической интеграции (нежелательные для большинства правых сил Европы). Поэтому они не в состоянии мобилизовать правый электорат в Беларуси, ставящий на традиционные ценности, белорусскую идентичность и сильное государство.

В среде организаций, ориентированных на Россию можно заметить другое кризисное явление. Данные организации иногда используют идеологические штампы фактически вековой давности, что не всегда вписывается в реалии современной Беларуси. Например, как объяснить в западнорусском дискурсе существование независимого Белорусского государства? Для ХІХ века, когда Беларусь входила в состав Российской Империи, подобные тезисы не вызывали сомнений. Теперь же существование независимой Республики Беларусь требует осознания этого суверенного явления на уровне идеологии.

Пока не ясно, куда будет в идеологическом смысле дрейфовать ЛДПБ. Сейчас данная партия имеет право-популистский уклон. Однако последние встречи с правоконсервативными евроскептиками показали намерение партии выйти на более фундаментальные правые смыслы и посылы для общества. В частности, планирующийся конгресс правых сил, по мысли руководства партии, должен собрать в Минске наиболее патриотические правоконсервативные силы из стран Евросоюза такого ранга, как Австрийская партия свободы или Национальный фронт Ле Пен.

Главным пробелом в доктрине ЛДПБ является недостаток внимания проблемам идентичности, нации. Хотя руководство ЛДПБ не раз пыталось выйти на поле этих проблем, однако пока им не удалось вытеснить евроатлантические силы с данного поля.

Отмеченные тенденции говорят, что сегодня правое политическое поле стоит перед масштабными трансформациями. Старые политические силы, сформированные в момент распада СССР, фактически потеряли свое влияние и место в обществе. Новые силы пока не имеют того институционального и доктринального оформления. От дальнейших шагов в этом поле зависит, куда пойдет развитие правого фланга в Беларуси: либо это будет путь подобный правым силам Западной Европы (Национальный фронт Ле Пен, Альтернатива для Германии, Фламандский интерес и др.), либо изоляционистская и местечковая риторика наподобие правых партий Прибалтики и Украины.

Поэтому, угроза справа для евразийского вектора в Беларуси сохраняется. Однако правоконсервативная платформа может, наоборот, послужить сближению Беларуси со странами Евразийского союза на почве общих консервативных ценностей. Все зависит от того, кто захватит инициативу в правом политическом поле страны. Пока у местечковых националистов слабые позиции, но риски их укрепления всегда есть.

Петр Петровский, научный сотрудник института философии НАН Беларуси, сопредседатель редакционного совета аналитического портала "Евразия.Эксперт"

Список сокращений:

БНФ – Белорусский народный фронт.

БПП – Белорусская патриотическая партия.

БХД – оргкомитет по созданию партии Белорусская христианская демократия.

КХП БНФ – Консервативно-христианская партия «Белорусский народный фронт».

ЛДПБ – Либерально-демократическая партия Беларуси.

ОГП – Объединенная гражданская партия.

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Парижское соглашение, подписанное более чем 170 странами в апреле этого года, открывает новый этап в мировой климатической политике. Подписавшие документ страны обязуются подготовить и выполнять национальные планы по снижению выбросов парниковых газов до 2020 г. Это может стать прологом к введению международного налога на углероды согласно предложениям МВФ. Какие последствия несут мировые «климатические веяния» странам Евразийского экономического союза?

«Борьба за климат» как глобальный тренд

В ходе подготовки Парижского соглашения, в том числе, с трибун климатического саммита ООН в Париже в декабре 2015 г., с новой силой зазвучали предложения о введении глобальных фискальных мер, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов. Речь идет о взимании платы за выбросы парниковых газов или, другими словами, установлении налога на углерод.

Эта идея уже нашла поддержку среди целого ряда стран, крупных корпораций и влиятельных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и МВФ. В России, к примеру, за введение подобной фискальной системы, стимулирующей переход к низкоуглеродной экономике, выступает Российское партнерство за сохранение климата. Оно объединило компании «РусГидро», «РУСАЛ», «Cбербанк», «Роснано», «Ингосстрах», общественную организацию «Деловая Россия» и многие другие.

Общая суть предлагаемых новшеств сформулирована в докладе аналитиков МВФ «Цена на нефть и плата за выбросы углерода». Документ увидел свет незадолго до Парижской конференции по климату. В исследовании указывается, что «директивным органам следует не допускать, чтобы низкие цены на энергоресурсы мешали переходу на чистые источники энергии».

Для снижения объема выбросов углекислого газа МВФ рекомендует снизить спрос на ископаемое топливо и, прежде всего, на уголь, сжигание которого приводит к наибольшим выбросам CO2. Предлагается повысить цены на эти энергоресурсы посредством взимания платы за выбросы углерода. В результате, как ожидают в МВФ, предприятия и население будут вынуждены переходить на более энергоэффективные товары.

«Углеродные страшилки» как инструмент лоббизма

Напомним, что вопрос о влиянии антропогенных парниковых газов на процессы изменения климата по-прежнему является весьма и весьма дискуссионным. Достаточно вспомнить, к примеру, заключение академиков РАН, сделанное в 2004 г. по просьбе Президента РФ В. Путина, в котором, в частности, говорится: «Киотский протокол не имеет научного обоснования». Причем это еще не самые нелицеприятные определения. Так известный метеоролог Уильям Грей называл «нелепой» теорию об антропогенном влиянии человека на климатические изменения. По его словам, «воздействие человека на атмосферу просто слишком мало для того, чтобы оказать серьезное влияние на температуру на планете».

Сильный удар по теории глобального потепления нанес скандал, получивший название «Климатгейт». В 2009 г., незадолго до международного саммита по климату в Копенгагене, хакерами была вскрыта переписка ученых, которая свидетельствовала о том, что данные о потеплении климата были подтасованы. Скандал удалось замять, хотя и с немалыми репутационными потерями. В свою очередь, сторонники теории антропогенного изменения климата называли и продолжают называть подобные разоблачения провокациями. Ими уже выработан универсальный PR-ответ на критику в свой адрес. Его суть – обвинить оппонентов в том, что их деятельность «против климата» ведется за деньги угольных и/или нефтяных компаний. Тем не менее, несмотря на законные сомнения,

климатическая проблематика все больше начинает определять ход мировых политических и экономических процессов. А вопросы «борьбы за климат» давно превратились в эффективный инструмент лоббизма.

С помощью «климатических страшилок» и благих экологических целей, нередко продвигаются банальные экономические интересы. Хорошим доказательством служат документы Wikileaks, лишний раз подтвердившие, что в вопросах климата «государства преследуют свои собственные интересы и используют имеющиеся у них энергетические ресурсы для их достижения».

Выбросы в странах ЕАЭС - до идеала пока далеко

Большинство стран, относящихся к бывшим республикам Советского Союза, отличаются повышенной энергоемкостью своей экономики и не могут похвастаться низким уровнем эмиссии парниковых газов. При сохранении существующей модели экономики введение глобальной платы за выбросы углерода может принести странам постсоветского пространства неприятные последствия.

Что касается стран ЕАЭС, то здесь в наиболее неблагоприятной ситуации оказываются Казахстан и Россия, у которых наиболее высокие показатели эмиссии парниковых газов в расчете на душу населения (соответственно, 17,35 и 15,75 тонн CO2-экв.) и на единицу ВВП (соответственно, 807 и 676 тонн CO2-экв. на млн. долл. ВВП).

Эмиссия парниковых газов в странах Евразийского экономического союза

|

|

Общие показатели выбросов в млн. тонн CO2-экв. |

Удельные показатели выбросов* |

||

|

|

Без учета сектора землепользования и лесного хозяйства |

С учетом сектора землепользования и лесного хозяйства |

т.CO2-экв на душу населения |

т.CO2-экв./ млн. долл. ВВП** |

|

Армения |

8,52 |

9,30 |

3,13 |

430 |

|

Беларусь |

103 |

75 |

7,96 |

471 |

|

Казахстан |

291 |

291 |

17,35 |

807 |

|

Кыргызстан |

15 |

-0.24 |

-0,04 |

-15 |

|

Россия |

2322 |

2254 |

15,75 |

676 |

*Рассчитывается с учетом эмиссии от сектора землепользования и лесного хозяйства

**ВВП по состоянию на 2012 год и рассчитанный по паритету покупательной способности.

По данным Института по исследованию мировых ресурсов (World Resources Institute (WRI)).

Для сравнения, в Евросоюзе усредненные удельные показатели выбросов парниковых газов составляют 8,77 т. CO2-экв. на душу населения и 238 долл. CO2-экв. на 1 млн. долл. ВВП. Соответственно, и совокупные «углеродные издержки» на экономику в случае введения глобальной платы за выбросы здесь будут меньше, чем для Беларуси, России и, особенно, Казахстана.

На первый взгляд, наиболее благоприятная ситуация с выбросами складывается в странах ЕАЭС, в экономике которых промышленное производство играет меньшую роль. Так в Армении подчеркивают, что ситуация с уровнем выбросов парниковых газов в этой стране гораздо лучше, чем у соседей. Весьма любопытные показатели сложились у Кыргызстане, который, с учетом сектора землепользования и лесного хозяйства, демонстрирует даже отрицательный объем парниковых выбросов. Однако это свидетельствует, скорее, не об успехах в сфере энергосбережения, а о недостаточном уровне промышленного развития.

Под прицелом угольная отрасль

Хорошо известно, что основной объем антропогенной парниковой эмиссии приходится на энергетику. К примеру, в России, согласно Национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов, вклад энергетики в общий объем выбросов составил в 2013 году 84%. Соответственно, энергетика и станет основной базой, с которой будет собираться предлагаемый международный налог на углерод. В наихудшем положении оказывается угольная генерация. При сжигании угля образуется гораздо больше парниковых газов, нежели при сгорании других видов ископаемого топлива - нефтепродуктов и, особенно, природного газа.

Одним из главных следствий от введения глобальной платы за углерод станет изменение расклада сил в мировой энергетической отрасли за счет существенного ослабления позиций угольной генерации.

Данное обстоятельство, судя по всему, является одним их главных драйверов нынешней мировой климатической политики. Свидетельством этого выступает «озабоченность» вопросами климата ряда западных нефтегазовых компаний, которые надеются занять нишу своих коллег из угольной отрасли, после того, как те падут жертвами «борьбы с углеродом». Именно угольная отрасль станет главной пострадавшей стороной нынешнего мирового «антипарникового курса». Не случайно, что с резкой критикой идеи введения платы за углерод выступает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев – глава ведущего российского угледобывающего региона.

Среди стран ЕАЭС наибольшее значение угольная промышленность имеет для России и Казахстана.

Согласно статистке BP, на конец 2014 г. угольные запасы этих стран составляли соответственно 157010 и 33600 млн. тонн. Объемы годовой добычи в нефтяном эквиваленте оценивались в 55,3 млн. тонн для Казахстана и 170,9 млн. тонн для России, что позволяет считать эти страны входящими в число ведущих угольных держав мира.

Помимо экспорта, значительная часть угля используется Казахстаном и Россией для собственных нужд – прежде всего, для производства электроэнергии и тепла. При этом, в части зависимости от угля в наиболее затруднительном положении оказывается Казахстан. Для него уголь выступает главным видом топлива. Он занимает больше половины от общего объема потребления энергоресурсов в стране.

Потребление топлива в крупнейших экономиках стран ЕАЭС

(млн. тонн. нефтяного экв.)

|

|

Нефть |

Природный газ |

Уголь |

Атомная энергия |

Гидро |

ВИЭ |

Всего |

|

Беларусь |

11.0 |

16.5 |

1.0 |

- |

< 0,05 |

< 0,05 |

28.6 |

|

Казахстан |

13.0 |

5.1 |

34.5 |

- |

1.7 |

< 0,05 |

54.3 |

|

Россия |

148.1 |

368.3 |

85.2 |

40.9 |

39.3 |

0.1 |

681.9 |

По данным BP Statistical Review of World Energy. June 2015.

Казахстану будет весьма непросто избавиться от своей угольной зависимости и перевести энергетику на другие виды топлива, прежде всего, на природный газ. Таким образом, возможное введение платы за углерод грозит этой стране существенными финансовыми и социальными издержками.

С проблемами столкнется и Россия. В частности, как отмечают противники введения налога на углерод, он грозит закрытием угледобывающих предприятий, обострением социально-экономической ситуации в шахтерских городах, существенным повышением тарифов на электроэнергию и тепло для потребителей, ростом инфляции и т.д.

В свою очередь, в гораздо более благоприятном положении находится Беларусь. Доля угля в энергобалансе страны незначительна, а удельные показатели антропогенных выбросов гораздо ниже, нежели в Казахстане и России. Кроме того, страна уже давно проводит целенаправленную работу в сфере энергосбережения. В результате среди «большой тройки» стран ЕАЭС именно Беларусь имеет наибольшие шансы вписаться с современные мировые «антипарниковые тенденции». Однако для этого стране придется еще немало поработать над снижением уровня энергоемкости своей экономики.

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

С 17 по 19 мая в Минске прошел ряд презентаций российско-белорусского аналитического портала «Евразия.эксперт» (https://eurasia.expert/), а также был представлен аналитический доклад кандидата политических наук Вячеслава Сутырина «Белорусский мир: модель развития для Восточной Европы».

17 мая в конференц-зале Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси в присутствии широкого круга экспертов, представителей академической науки, органов государственной власти, дипломатических миссий России и Франции, а также белорусской общественности состоялась дискуссия по материалам доклада, которая продолжалась более двух часов.

Вячеслав Сутырин кратко представил содержание доклада. Сопредседатель редакционного совета «Евразия.эксперт» Петр Петровский разъяснил основной замысел создания портала – компетентный и взвешенный анализ евразийской интеграции и российско-белорусских отношений с разных точек зрения.

В ходе дискуссии поднимались вопросы как социально-политического, так и ценностного характера. Доклад и презентация портала вызвали среди белорусской общественности живой интерес. Петр Петровский и Вячеслав Сутырин пригласили белорусских экспертов стать авторами нового портала «Евразия.Эксперт».

18 мая Вячеслав Сутырин и Петр Петровский приняли участие в телепередаче «24 вопроса» на телеканале «Беларусь-24» с темой «Белорусский мир». Также на историческом факультете БГПУ был организован научный диспут, посвященный проблемам интеграции на постсоветском пространстве «Российско-белорусское сотрудничество: вызовы и перспективы». В дискуссии приняли участие студенты и профессорско-преподавательский состав – заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских народов Анатолий Великий, доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов Светлана Толмачева, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории Валентин Старичёнок и другие.

19 мая Вячеслав Сутырин посетил Факультет философии и социальных наук и встретился с деканом факультета, кандидатом исторических наук Вадимом Францевичем Гигиным. В ходе встречи обсуждались перспективы экспертно-аналитического сопровождения процессов евразийской интеграции.

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В этом году исполняется 25 лет с момента распада СССР. Анализ «набитых шишек» позволяет ответить на вопрос, как нам не потерять традиционных и приобрести новых союзников.

На минувшей неделе автор этих строк имел честь посетить Беларусь с презентацией своего доклада «Белорусский мир» и провести ряд встреч с самыми разными аудиториями – от ведущих экспертов и научных работников – до студентов. Откровенное общение с белорусскими коллегами натолкнуло на ряд вопросов. А именно – насколько эффективно мы умеем строить союзнические отношения? И что нам мешает? Речь не только о двусторонних отношениях, но и в целом – о евразийской интеграции. Пора вновь начать дискуссию о том, как нам не потерять и приобрести друзей в международной политике.

1.

Забыть споры о том, «кто кого кормит»

Можно предположить, что Советский Союз распался тогда, когда решили посчитать, кто кому сколько должен, и сбились со счету. Выяснилось, что взгляды на этот вопрос отличаются в зависимости от точки обзора. Кто-то был всесоюзной «житницей», кто-то «сборочным цехом». И сухая статистика вовсе не снимает вопросы.

Понять можно – когда вчерашние партнеры делят общие долги, точность подсчетов оказывается кстати. Но это время прошло. Сегодня пора относиться к экономике Новой Евразии – как к формирующейся единой хозяйственной системе с различными участниками. Благосостояние каждого из них зависит от общего здоровья системы. Диспропорции будут всегда, но их надо компенсировать за счет конкретных проектов развития, а не публичного сведения счетов.

2.

Без уважения нет доверия

Разговоры об укреплении доверия давно набили оскомину. Принято считать, что чем больше мы общаемся, тем больше доверяем. Хотя история последних 25 лет показывает, что «тесное общение» привело, например, практически к полному банкротству отношений Запада с Россией.

Более существенный аргумент – общие ценности, на базе которых возникает взаимопонимание и, как следствие, доверие. Это, безусловно, так. Но опыт последних 25 лет учит, что доверие, будь у нас хоть трижды одинаковые ценности, невозможно без уважения. Речь идет о взаимном признании и поощрении достоинств союзника. Казалось бы, это просто, но на практике иногда оказывается сложно. Ведь куда проще пытаться самоутвердиться за счет своего соседа – маленького или большого. Сегодня же важна выработка доброжелательной и взаимоуважительной стилистики обсуждения и решения спорных ситуаций в рамках интеграционных процессов.

3.

Деньги – лишь средство

Коммунизм пока не наступил. Поэтому вопросы о финансировании и идущие рука об руку с ними деловые споры никуда не уйдут из евразийской интеграции. В предыдущие два десятилетия на постсоветском пространстве царило впечатление, что деньги открывают все двери, а о ценностях и гуманитарных вопросах и говорить-то неприлично.

Безусловно, деньги закладывают материальный фундамент интеграции, но это лишь фундамент, на котором надо строить гуманитарные, информационные и культурные конструкции, создавать объединяющие символы и смыслы. Это стало понятно в последние несколько лет. По крайней мере, в России, где государство стало всерьез вкладываться в развитие ответственного гражданского общества. А деньги любят тишину. Поэтому стоит оставить торги о цене на газ и лоббирование бизнес-интересов отраслевым работникам и не привлекать к ним избыточное внимание.

4.

История – не главное

Как показал украинский кризис, общая история – отнюдь не гарантия против разобщенного будущего. Начав же спорить о том, объединяет нас история или разъединяет, можно найти достаточно аргументов в пользу каждой точки зрения.

Очевидно, история – это мощнейший ресурс для объединения, но не универсальный. Особенно когда приходится иметь дело с тренированными оппонентами, цель которых - контраргументы. Необходима работа по противодействию фальсификации истории, но сама по себе она не гарантирует успеха интеграции. Тем более, не гарантирует его «общий исторический опыт», на который излишне полагались последние 25 лет.

5.

Будущее – за общим делом

Вместе строить всегда сложнее, чем в одиночку. Хотя бы потому, что система с несколькими центрами более сложна в управлении и требует больше ресурсов и времени для развития. Но это, вероятно, единственный путь к всеобъемлющей интеграции на евразийском пространстве.

Совершенно ясно, что идиллической картины интеграции не будет – противоречия, обиды и споры на различных уровнях неизбежны. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на любое современное интеграционное объединение. Преимущество Евразийского союза в том, что у него впереди – непаханое поле работы по обустройству огромного пространства. В экспертной среде России высказываются даже такие мнения, что развитие одной системы ЖКХ – настолько масштабное дело, что способно стать чуть ли не национальной идеей.

Конечно, есть и более крупные смыслы: от обеспечения транспортной связанности большого евразийского пространства – до развития космических технологий. Каждый найдет что-то свое. Сегодня эти сферы надо наполнять общими многосторонними проектами. Например, как создаваемая орбитальная группировка Союзного государства. А реализуемые проекты – ставить в центр экспертного и общественного внимания.

Отмеченные уроки – вовсе не повод обвинить кого-то в ошибках. Скорее, речь идет об адаптациях к постсоветским реалиям и «болезнях роста» очередного витка интеграции в Новой Евразии. Если мы не ошиблись в постановке задач, то мы нуждаемся в новой риторике в отношении наших соседей по евразийскому пространству в экспертных кругах и СМИ.

Гражданское общество поможет ОДКБ: 5 задач на будущее

Гражданское общество поможет ОДКБ: 5 задач на будущее

19.05.2016

19.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Гражданское общество поможет ОДКБ: 5 задач на будущее

Гражданское общество поможет ОДКБ: 5 задач на будущее

19.05.2016

19.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

19-20 мая проходит заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. При заключении в 1992 г. Договора о коллективной безопасности мало кто давал оборонному союзу больше 5 лет, необходимых на раздел советского военного наследства. Тем не менее, было бы некоторым преувеличением говорить, что в рамках ОДКБ удалось полностью сохранить так называемое «единое оборонное пространство». Гражданское общество сегодня может помочь решению ряда крупных задач развития для Организации Договора о коллективной безопасности. Какую роль здесь может сыграть Парламентская ассамблея ОДКБ?

Проявившаяся в последние годы разновекторность интересов стран-участниц выражается в формировании тесных, иногда практически союзнических, отношений с третьими странами. Предотвратить это можно только на базе сохранения и развития экономических, социальных и логистических связей в рамках Новой Евразии.

Вопросы обороны и безопасности могут быть тактическим драйвером интеграции, но всегда будут уступать в действенности экономическим и политическим стимулам.

В конечном счете, взаимодействие в силовой сфере есть результат политических процессов, которые не существуют в качестве долгосрочного фактора вне экономики.

Вероятно, ОДКБ будет испытывать в дальнейшем существенные трудности в случае развития в формате чисто военной структуры или даже военно-политической структуры. Объективно ситуация такова, что в ближайшее время будет востребован именно политико-силовой аспект потенциала ОДКБ. И именно на этом направлении, вероятно, стоит рассчитывать на наибольший успех, в том числе и с точки зрения повышения статуса данной организации.

Ключевым достижением ОДКБ как системы отношений было сохранение и развитие общей методологии оценки угроз и критериев для военно-силовой деятельности.

Кажется, увлекшись «макровопросами», касающимися роли военной силы в современном мире, мы упускаем из виду это базовое обстоятельство. В конечном счете, перспективы развития ОДКБ и вообще сотрудничества в области безопасности в пространстве Новой Евразии зависят, прежде всего, от того, насколько прозрачным и общим будет понимание системы угроз и соразмерности реакции на них со стороны стран-участниц.

Ведь любая система безопасности, которая не скованна необходимостью противостояния превалирующей угрозе (как это было с НАТО в период холодной войны), быстро превращается в некий «дискуссионный клуб». И наличие неких военно-штабных надстроек у такой структуры – совершенно не помеха такому процессу.

Принципиально важным является сохранение адекватного горизонта планирования. И тут мы, безусловно, сталкиваемся с необходимостью дополнить политический контроль экспертным видением и позицией элиты и гражданского общества.

Именно так мы сможем добиться того, что горизонт планирования будет устойчивым и не станет зависеть только от настроений высших руководителей, хотя этот фактор будет всегда доминирующим.

Наличие общей, признаваемой всеми участниками процесса методологической базы, дает возможность решить пять важнейших задач:

-

Согласованно и прозрачно расширить пределы военно-силового сотрудничества в отношении угроз, находящихся с формальной точки зрения ниже уровня «вооруженного конфликта». Современный мир таков, что зачастую, когда угроза превратилась в «вооруженный конфликт», реагировать уже бывает поздно. Государствам постсоветского пространства необходимо формировать механизмы согласованного и неконфронтационного реагирования на угрозы низкой интенсивности. Согласованность особенно важна, учитывая сложные связи взаимовлияния на постсоветском пространстве.

-

Коллективный диалог по вопросам безопасности с другими глобально значимыми институтами. При всех процессах «национализации вопросов безопасности» («заботимся в первую очередь о себе») в современном мире, которые затрагивают и постсоветское пространство, глобальная безопасность продолжает оставаться предметом деятельности, скорее, институтов, нежели индивидуальных государств. И для того, чтобы оказывать влияние на формирующуюся повестку дня, в том числе, и в интересах собственной безопасности, гораздо выгоднее выступать в качестве части некоей коалиции.

-

Экспертная проработка проблематики безопасности. Как показывает практика, без этого все, даже самые решительные и эффективные политические решения, тонут в пространстве бюрократизма, которым Новая Евразия сильна. А, как ни странно, с учетом нашей истории, в том числе и недавней, гарантией от бюрократизации военно-силовой сферы может стать гражданское общество в «подготовленном», если хотите, сегменте. Ведь вопросы безопасности на постсоветском пространстве требуют исключительно высокой степени компетентности и деликатности.

-

Реализация на базе ОДКБ коллективных миротворческих миссий – не только для стран постсоветского пространства, но и для других регионов. В рамках ОДКБ накоплен значительный опыт стабилизирующего участия в вооруженных конфликтах, который именно сейчас, когда целый ряд глобальных военно-силовых институтов (таких как ОБСЕ, ООН, НАТО) оказались во многом дискредитированы, может быть широко востребован. При условии политической внятности и согласованности действий государств-членов. И тут наличие тесных и прикладных связей с организациями гражданского общества может оказаться весьма сильным бонусом.

-

Привлечение к взаимодействию более широкого круга участников, нежели формальны естраны-члены ОДКБ. Весьма полезным может стать такой институт, как государства-наблюдатели при Парламентской ассамблее ОДКБ. Конечно, ОДКБ не стоит рассчитывать на получение статуса в гражданском обществе, сравнимого с тем, что имеет НАТО. Однако очевидно, что есть серьезные нереализованные возможности. В том числе, и с точки зрения установления доверительных отношений с теми государствами, которые когда-то были участниками ОДКБ (прежде всего, с Узбекистаном) и рядом сопредельных государств, имеющих со странами ОДКБ ситуацию взаимо-увязанности и взаимовлияния в сфере безопасности (например, с Афганистаном и Ираном).

Важно попытаться реализовать дуализм, изначально заложенный в ОДКБ, поскольку Организация имеет и потенциал инструмента для разрешения реальных вызовов в сфере безопасности в том формате и при том мандате, который у ОДКБ формально есть (и формальные обстоятельства должны в данном случае играть существенную роль), и потенциал площадки для обсуждения широкого круга проблем безопасности постсоветского пространства, даже если они и выходят формально за пределы мандата Организации Договора. И сам факт диалога на экспертном и экспертно-профессиональном уровне может, как ни странно, оказаться важнее непосредственного результата «здесь и сейчас».

Радикалы Статкевича рвутся во власть в Беларуси

Радикалы Статкевича рвутся во власть в Беларуси

19.05.2016

19.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Радикалы Статкевича рвутся во власть в Беларуси

Радикалы Статкевича рвутся во власть в Беларуси

19.05.2016

19.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Беларуси продолжается подготовка к парламентской избирательной кампании, которая официально стартует 7 июня. Различные политические силы стремяться к началу гонки создать необходимые для политической борьбы структуры. Не отличаются от этого и самые радикальные силы Беларуси во главе с Николаем Статкевичем, зарекомендовавшие себя как систематические нарушители общественного порядка. 15 мая сторонники политика провели несанкционированную акцию в Минске под названием «Конгресс», с которой и начали свою предвыборную кампанию.

Конгресс как полюс объединения

Для начала следует сказать, что в текущую парламентскую кампанию радикальные оппозиционные и прозападные политические силы в Беларуси структурировались вокруг двух конкурирующих центров – так называемой «правой коалиции» (Объединенная гражданская партия (ОГП), оргкомитет «Белорусской христианской демократии (БХД), Движение «За свободу» (ДЗС)) и так называемого «Конгресса демократических сил» (КДС).

С 2001 года КДС являлся инструментом выдвижения единого кандидата от оппозиции и действовал с переменным успехом, т.к. оппозиционные организации перманентно демонстрировали невозможность совместной работы. Так, в 2015 году «Конгресс» не выработал механизм выдвижения кандидата в президенты, что спровоцировало конфликт и размежевание оппозиции на условную «конструктивную» и «радикальную» группы.

Отметим, что Конгрессы демсил изначально ориентировались на внешние оценки спонсоров своей деятельности. Решения КДС принимались из расчета возможности привлечения материального ресурса. В частности, в 2015 году Александр Федута, консультант «Говори правду» (ГП) (структура, выдвигавшая в 2015 году кандидатом в президенты Татьяну Короткевич), прямо указывал на внешнее управление координационным органом оппозиции.

К президентским выборам 2015 года разрабатывались две организационные модели выдвижения единого кандидата: общее голосование оппозиционных структур (по типу праймериз – инициатива ОГП; партия имела относительное количественное преимущество в среде активистов) либо прямой сбор подписей (инициатива «Говори правду», имевших ресурс в виде спецфинансирования). При этом ни один из вариантов не предполагал консолидацию вокруг центрального фигуранта битья стекол на площади после президентских выборов 2010 года Николая Статкевича (выдвижение его в качестве символического «единого» кандидата). Основная борьба за влияние на КДС в 2015 велась между ОГП и ГП.

После освобождения из заключения Статкевич дестабилизирует сложившуюся оппозиционную систему. В условиях сокращенного финансирования растет конкуренция в среде демократических организаций, для которых Статкевич был более удобен в качестве символической фигуры, отбывающей заключение.

На момент освобождения Николай Статкевич не имел ни реально действующей структуры, ни активистов, что вынудило его использовать риторику объединения в рамках КДС как единственно возможную, которую, однако, не поддержали прочие организации. Данное обстоятельство привело к тому, что в настоящий момент КДС представляет собой нефункциональную организацию, построенную на личных контактах.

Конкуренция за протестные группы

В виду ухудшения экономической ситуации в качестве перспективной протестной группы оппозицией рассматривался малый и средний бизнес. В связи с изменением правового положения индивидуальных предпринимателей на данную группу в настоящий момент претендует три оппозиционные организации.

Организация недовольных индивидуальных предпринимателей «Перспектива» (А. Шумченко) и Объединенная гражданская партия (А. Лебедько) традиционно позиционировали себя в качестве выразителей интересов малого и среднего бизнеса. Статкевич пытался использовать организацию А. Шумченко для политизации протестов, однако на незаконных акциях (15, 22, 28 февраля и 14 марта) не было обеспечено достаточное представительство. При этом сам Шумченко последовательно высказывался, что протест не имеет политической мотивировки и преследует правовые цели: изменение порядка сертификации ввозимых товаров, налоговую амнистию и пр.

Слабая политизация «Перспективы» привела к появлению третьей организации, заявившей о представлении интересов ИП. Ею является незарегистрированное общественное движение «Разам» (Сивчик, Макаев), позиционирующее себя в качестве наиболее радикального. Помимо экономических, организацией озвучивался ряд политических требований, в т.ч. отставка главы государства и пр. Движение не имеет первичных организаций в регионах; фактически существует с марта 2016. Организация поддерживает тесные контакты с Николаем Статкевичем. Так, Макаев и Сивчик выступили в качестве членов оргкомитета «Белорусского независимого конгресса», создавая Статкевичу видимость более широко представительства (поддержки со стороны ИП).

Невозможность обеспечения представительства

КДС был переименован организаторами в Белорусский национальный конгресс (БНК); тем самым подчеркивался якобы «национальный» характер Конгресса. Отказ от старого формата КДС произошел по двум причинам:

· не обеспечено представительство политических организаций;

· непрозрачность внутренних механизмов выдвижения, действовавших ранее.

В рамках предварительной подготовки Конгресса Статкевичем был осуществлен ряд встреч в регионах Беларуси: Барановичи, Могилев, Бобруйск, Орша и др. Представителем региональных организаций было предложено делегировать представителей для Конгресса 15 мая в Минске. При этом на момент агитационных поездок в регионы полностью отсутствовала правовая база, регулирующая механизм выдвижения делегатов, а также уставные документы Конгресса. Фактически, демократическая процедура не только не была обеспечена, но даже не была анонсирована в виду сжатых сроков выдвижения (1-2 недели до мероприятия).

Закономерно, что никакие региональные организации не оказали поддержки Николаю Статкевичу.

Помимо обеспечения представительства Конгресса, второй задачей региональных поездок Статкевича являлось получение большего веса в координационном Совете демократических организаций (СДО), который был анонсирован после того, как правая коалиция отказалась принимать участие в Конгрессе. Фактически, СДО, как и КДС, являлся попыткой перетягивания чужих организаций. Формирование «единого списка» предполагало снятие части кандидатов, что не встретило понимания со стороны иных организаций.

Не получив преимущества в СДО, Статкевич возвращается к первоначальному формату Конгресса.

По итогам несанкционированной акции 15 мая было принято постановление, которое закрепило нормы представительства Конгресса: 1 человек от организаций и 3 человека от региональных коалиций демократических структур.

Принятие данного постановления вызывает недоумение, поскольку в таком случае не ясно, на основании чего созывался учредительный съезд конгресса, кто являлся его делегатами, на основании чего осуществлялось их выдвижение и правомочное голосование.

Ранее указывалось, что основным способом выдвижения делегатов Конгресса являются собрания граждан. Минимальный кворум для проведения собрания - не менее 10 человек с квотой представительства 1 делегат от 10 человек. Однако не был определен статус организаций, участвующих в конгрессе и характер их взаимоотношений.

По оценке Белапан, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 150 человек, из которых точное количество делегатов неизвестно; согласно фотоматериалам, голосование осуществляли порядка 30-40 человек. Таким образом, конгресс, заявленный Статкевичем в качестве национального, представляет до 300-400 граждан.

Очевидно, что механизм Конгресса изначально не был рассчитан на демократическое представительство, несмотря на декларируемые цели.

Антироссийская риторика объединения

Не обеспечив реального представительства организаций, Конгресс пытается поднять популярность за счет жесткой антироссийской риторики. В частности, в политической декларации, принятой Конгрессом, отмечается:

«Независимая Беларусь состоялась, но сегодня ей вновь грозит опасность. Источником этой опасности является руководство России. Агрессия России против Украины, аннексия Крыма и военные действия в целях оккупации восточных областей Украины демонстрируют наличие у руководства России планов по захвату территорий других государств военными методами и полное пренебрежение международным правом».

Кроме того, постулируется несамостоятельность действующей белорусской власти:

«Продана вся газотранспортная система, часть военного суверенитета, большая часть телевизионного пространства. Через кремлевские дотации и преференции, которыми поддерживается режим, Беларусь попала в опасную зависимость от России».

Авторы декларации приходят к выводу, что «для независимости Республики Беларусь сегодня существует двойная угроза: агрессивная политика России и незаконный режим Лукашенко».

Декларация демонстрирует, что Статкевич пытается привлечь симпатии радикалов; отказывает себе в статусе «конструктивной оппозиции».

Анализируя выступления присутствовавших, можно сделать вывод, что имела место попытка обеспечения видимости представительства по следующим целевым группам:

· Генадий Федынич – «рабочие» (профсоюз РЭП, структура мало функциональна);

· Владимир Некляев – «интеллигенция» (действующая структура отсутствует);

· Вячеслав Сивчик – «малый-средний бизнес» (движение «Разам», структура нефункциональна);

· Станислав Шушкевич – «свадебный генерал». Являлся единственным представителем зарегистрированной политической структуры (БСДГ). Однако данная партия в последние годы фактически не действует, не выдвигает кандидатов, не участвует в наблюдении, не разрабатывает политическую программу. Таким образом, БСДГ не составляет прямой конкуренции Статкевичу ввиду своей слабости; преклонный возраст Шушкевича также не делает из него прямого конкурента. Поэтому последний удобен Статкевичу; кроме того, это возможность «подписать» чужую структуру под БСДП(НГ) Статкевича.

При этом Конгресс был проигнорирован всеми иными оппозиционными организациями, а «правый блок», БНФ и БСДПГ прямо отказались от участия. Более того, на учредительном мероприятии не была представлена структура Андрея Санникова «Европейская Беларусь», которая также претендует на первенство в Конгрессе.

Очевидно, что единый список на данном этапе не может быть сформирован.

В принятой БНК резолюции также указывается, что БНК ориентирован на акции протеста в случае так называемой «фальсификации выборов».

По нашему мнению, тактическими задачами Статкевича в настоящий момент являются:

· разработка региональных организаций; формирование региональных коалиций демократических сил. По сути, это попытка перевербовать чужих активистов в регионах, ослабить «правую коалицию» и конкурирующие левые организации;

· работа на внешний вектор, позиционирование себя в качестве «объединителя», поиск и привлечение ресурсов под «проект объединения»;

· работа на внутренний вектор: критика правой коалиции, формирование у электората имиджа объединителя, противопоставление остальной, якобы «недоговороспособной» оппозиции;

· привлечение в Конгресс независимых кандидатов.

Инфографика: 10 крупнейших инфраструктурных проектов ЕАЭС

Инфографика: 10 крупнейших инфраструктурных проектов ЕАЭС

18.05.2016

18.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Инфографика: 10 крупнейших инфраструктурных проектов ЕАЭС

Инфографика: 10 крупнейших инфраструктурных проектов ЕАЭС

18.05.2016

18.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Дипломат: Россия - всегда противник для натовских «ястребов»

Дипломат: Россия - всегда противник для натовских «ястребов»

18.05.2016

18.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Дипломат: Россия - всегда противник для натовских «ястребов»

Дипломат: Россия - всегда противник для натовских «ястребов»

18.05.2016

18.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Российский дипломат, бывший замдиректора Четвертого и Второго департаментов СНГ МИД РФ и первый российский глава миссии ОБСЕ на постсоветском пространстве, профессор РГГУ Владимир Пряхин в интервью «Евразия.Эксперт» о том, почему единое пространство безопасности в Европе так и не получилось создать, как ОБСЕ в «девяностых» мыслилось в качестве надзорного органа за «оккупированными» в холодной войне территориями и где искать выход из текущего кризиса в отношениях России и Запада. Откровенный рассказ очевидца и участника событий.

В «девяностых» на Западе шла дискуссия о том, что ОБСЕ могла бы взять на себя часть функций НАТО, тем самым окончательно сняв проблему закрытых военных блоков в Европе после расформирования Организации Варшавского договора. Почему эти идеи так и остались на бумаге?

Идея превращения европейского пространства в единую зону безопасности принадлежит не Западу, а России. В рамках мероприятий Будапештского саммита 1994 г. посол Юрий Викторович Ушаков прямо сказал, что так как Варшавского договора больше нет, отпадает необходимость существования и НАТО. ОБСЕ может стать системообразующей организацией для безопасности в Европе.

Запад видел систему европейской безопасности с самого начала скорее как систему поглощения России и ее бывших союзников по Варшавскому договору в свои структуры на правах подчиненных партнеров.

Никто от структуры НАТО и не думал отказываться. Россия фактически никогда не переставала рассматриваться натовскими «ястребами» как потенциальный противник.

На что надеялась Москва, когда выдвигала идею включения России в европейскую систему безопасности?

Идея присоединения России к европейской системе безопасности – это вечное. И Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и Ельцин, и Путин этот вопрос ставили. Но совершенно в другом ракурсе – в плане отношений равных партнеров. И неизбежно получали вежливый формальный отказ. Нам давали понять, что не для того НАТО создавалось, чтобы СССР или Россию туда принимать на равных правах.

В Будапеште произошла дипломатическая рокировка предложениями, попытка найти компромисс. Россия в 1994 г. лежала в развалинах. Белый дом на Краснопресненской набережной еще чернел зияющими дырами окон. В этой обстановке Запад смотрел на Россию примерно так: «Все равно они развалятся: Чечня и Северный Кавказ отвалятся, Сибирь купим за 22 трлн долларов». Эту цену западные агенты влияния объявили по одному из московских телеканалов.

Поэтому принимая решение о преобразовании Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое на дипломатическом жаргоне называли «бродячим цирком», в Организацию по безопасности в Европе (ОБСЕ) в 1994 г., стороны имели в виду противоположные цели. Для России цель была превратить новую организацию в мощную интегральную системообразующую структуру безопасности в Евро-Атлантике. Но Запад понимал это по-другому.

ОБСЕ с ее полевыми миссиями в каждой из постсоветских стран мыслилась как некий надзорный орган над «оккупированными» в холодной войне территориями.

По сути, речь шла о прикрытии негласно вводимого «комендатурного режима» на постсоветском пространстве. Должен при этом оговориться, что это, так сказать, упрощенная схема. На Западе, как и у нас, было не так уж мало идеалистов, искренне веривших в возможность создания единой системы европейской безопасности. Воздействию этих «голубей» на реальную политику Запада был положен конец несколько позже.

Почему план «оккупированных территорий» не сработал?

Не прошло и двух недель после Будапештского саммита как внезапно взорвалась бомба, которая всю эту систему и разрушила, запустив новые процессы на десятилетия вперед. Россия начала первую чеченскую кампанию. Это было непостижимо для западных дипломатов. Вот лежит поверженный противник, с которого снять осталось только сапоги, и вдруг этот труп начинает шевелиться.

В сухом остатке Россия заявила, что она не смирилась со своей политической гибелью как державы с глобальной ответственностью, и дальше она распадаться не намерена. К тому времени уже открыли на Западе Группу содействия по Чечне, которая должна была помочь ей отвалиться от России. Однако Москва проявила волю к сохранению территориальной целостности.

Дальше события еще долгое время развивались по сценарию становления «комендатурного режима». Во всех постсоветских республиках были учреждены полевые миссии ОБСЕ. На конец 2001 г., например, из 1200 должностей в миссиях и других присутствиях ОБСЕ, расположенных, как правило, в конфликтных зонах или с целью предотвращения возможных конфликтов 504 или свыше 40 процентов приходилось на США (184), Германию (136), Великобританию (109) и Францию (75).

Если при этом принять во внимание, что представители этих стран занимали более половины руководящих должностей в полевых присутствиях, то доминирование «основных государств» в миссиях очевидно. На весь аппарат полевых присутствий ОБСЕ, приходилось всего 24 гражданина России. Первый российский глава на должность главы полевого присутствия ОБСЕ был назначен только в 2003 г. Одной из главных функций ОБСЕ на постсоветском пространстве стало наблюдение за соблюдением прав человека и, прежде всего, мониторинг выборов.

Фактически, создавался инструмент признания внешними силами итогов выборов в суверенных странах, позволяющий оказывать на них определяющее влияние. Так это выглядело в 1994 г. в глазах многих западных политиков.

Данный режим стал проваливаться именно в полевых присутствиях. Западники торопились принять страны Прибалтики в НАТО и ЕС. Для этого они должны были вывести миссии ОБСЕ. Ведь их присутствие свидетельствовало о недостатках в сфере прав человека. Миссии в Риге и Таллине были закрыты. Но тут Запад переоценил терпение России.

Как именно произошел разрыв с Западом?

Я был свидетелем того, какие драмы разыгрывались в зале постоянного совета ОБСЕ. В Риге на улицу выходят 30 тысяч русскоязычных, требуя оставить миссию, Россия протестует. Запад, не посмотрев на нас, закрывает миссии. Это переполнило чашу терпения Москвы. В ответ мы прекратили работу Группы содействия в Чечне. Дальше – больше, и Беларусь сыграла здесь большую роль.

В 1998 г. было принято решение об открытии Консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в Минске, которая фактически выполняла функции полевой миссии. У этой группы начались трудности с Александром Лукашенко. Группу возглавил посол Ханс-Георг Вик, профессиональный разведчик и дипломат, руководитель Федеральной разведывательной службы в 1985—1990 гг.

Он взял курс на то, чтобы Батьку убрать с белорусского политического поля, что было неприемлемо для белорусского и российского руководства.

Появилась еще одна трещина в отношениях России с западными партнерами. В итоге в 2001 г. Вена вынуждена была отозвать немецкого дипломата из Беларуси.

Сколько продлится текущий кризис в отношениях Запада и России?

Противоречия сохранятся еще длительное время, они всегда были. Но есть факторы, толкающие нас к партнерству, и значение их будет возрастать – международный терроризм, миграция, энергетика, продовольственная проблема, растущая пропасть между бедными и богатыми и т.д. Каждая из этих проблем по отдельности грозит суицидом всему международному сообществу. Мир объективно нуждается в радикальном повышении уровня глобального управления, но не как реализации концепции Pax Americana, а на демократической полицентрической основе.

В схематическом плане отношений в четырехугольнике «Россия, Европа, США, Китай» мы видим, что простое подчинение Европы США, которое произошло после холодной войны, ведет к появлению на международном пространстве альянса «всадника и лошади». По образному выражению Марин Ле Пен, некоторые европейские политики стали «американскими пуделями».

С другой стороны, теряя Европу как партнера мы вынуждены смещать свои политические и экономические приоритеты на Восток, что тоже в какой-то степени снижает нашу свободу маневрирования на международной арене. Таким образом ни Европу, ни Россию схема американсокого доминирования в Европе не устраивает.

Как найти выход из сложившейся ситуации?

Ясно, что Евросоюзу и России происходящее невыгодно. Это даже Китаю и США, в конечном итоге, невыгодно. Возникает разделительная полоса, которая означает, что рано или поздно Вашингтон и Пекин должны столкнуться с непредсказуемыми последствиями. Я уже не говорю про Европу и Россию, которые могут оказаться жертвами подобного противостояния.

Есть возможность развернуть схему наоборот. Если мы интегрируемся с Европой в едином пространстве безопасности, то у нас налицо союз двух равных партнеров. Пока рижским и таллинским политикам с подачи «дяди Сэма» удается запугать европейцев российской угрозой: «страшный бородатый Иван с большой ядерной дубиной нас всех уничтожит».

Но в Европе прекрасно понимают, что страны ЕС превосходит Россию по военным параметрам в пропорции примерно 1 к 8, а НАТО – в пропорции 1 к 16. Конечно, это сухая статистика, которая не учитывает реальную боеготовность и политическую волю к применению всех силовых средств. Тем не менее, эта статистика хорошо известна в Евросоюзе ответственным лицам. Как впрочем и то, что Россия ни на кого нападать не намерена, но отпор дать может.

Времена, когда 20 советских танковых дивизий в ГДР могли в течение двух суточных переходов дойти до Атлантики, давно миновали. Граница сейчас под Смоленском и российские танки сейчас ни для кого угрозы не представляют. У России огромные сырьевые ресурсы. У Европы высокие технологии, в которых мы нуждаемся. Это хорошая объективная почва для сближения. Этой тенденции принадлежит будущее. Надо только преодолеть подпитываемые из-за океана объективные и мнимые трудности – в Восточной Европе, Прибалтике, возможно, вокруг Калининградской области.

Кто прав в очередном «газовом споре» Беларуси и «Газпрома»?

Кто прав в очередном «газовом споре» Беларуси и «Газпрома»?

16.05.2016

16.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кто прав в очередном «газовом споре» Беларуси и «Газпрома»?

Кто прав в очередном «газовом споре» Беларуси и «Газпрома»?

16.05.2016

16.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

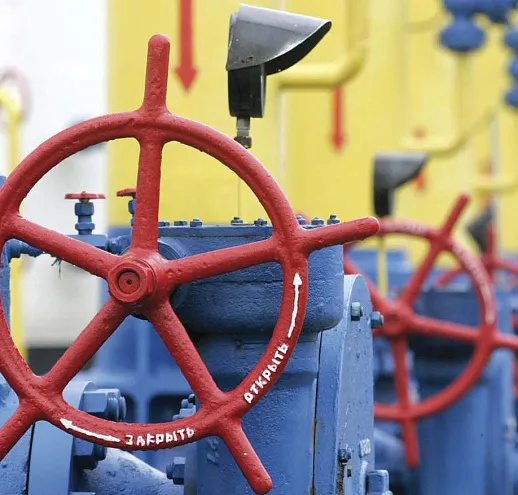

Россия и Беларусь вновь сошлись в споре о «справедливой» цене на газ. Минск заявлял о $80, теперь о $73 за тыс. куб. м. газа, а Москва о $132 за тыс. кубов и $125 млн. накопленного за 2016 г. долга. Причина противоречий – в трактовке межправительственных соглашений 2010-2011 гг. Тогда страны рассчитывали к 1 января 2015 г. выйти на «равнодоходность» с европейским рынком. Сейчас, когда цены в Европе упали, Минск вспомнил об этом и требует отказаться от прежней контрактной формулы, переведя ее на «равнодоходное ценоопределение», которое даст скидку до $73 за тыс. куб. м. Но в коммерческом контракте «Газпрома» с потребителями упоминаний «равнодоходности» нет, поэтому компания не принимает эту позицию. Скорее всего стороны найдут компромисс, договорившись о приемлемой для всех скидке, но пару серий «газовой драмы» мы еще увидим. Таковы законы жанра.

Отношения игроков на газовом рынке напоминают теорию философа Томаса Гоббса о «естественном состоянии», где идет «война всех против всех». В ходе этой борьбы каждый участник пытается максимизировать свою выгоду. Поэтому потребители газа постоянно требуют от «Газпрома» скидки, а концерн сопротивляется, рассчитывая продать сырье по максимально высоким ценам.

О чем спорят?

В начале мая газовый вопрос приобрел конфликтную окраску в отношениях России и Беларуси. Но фундаментальные причины были заложены несколько лет назад. До 2011 г. «Газпром» стремился выстроить отношения с Беларусью так же, как и со странами дальнего зарубежья, т.е. привязать цены на газ к стоимости нефти и нефтепродуктов в европейских портах, с лагом примерно в полгода. Такие условия – норма для долгосрочных экспортных контрактов «Газпрома». Но применение такой формулы привело к существенному росту цен для Беларуси – ведь тогда росли нефтяные котировки.

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015.

В 2005 и 2006 г. стоимость газа сохранялась на уровне $46,68 за 1 тыс. куб. м. В I квартале 2008 г. цена газа составляла $119.53, во II квартале – $127.9 за тыс. куб. м.

Источник: Белстат.

Белорусское руководство на фоне стремительного роста цен на нефть, договорилось с Москвой о кардинальном изменении формулы ценообразования на газ, привязав его к внутрироссийским газовым тарифам. Тогда это казалось крайне выгодной сделкой, позволившей снизить закупочную стоимость газа сразу на 50% (с 2012 г.). Но именно тогда была заложена основа для сегодняшних споров.

Ведь резкое падение на нефтяных рынках 2015-2016 гг. привело к снижению цен на газ для европейских потребителей. А темпы снижения стоимости российского газа для Беларуси значительно ниже. Официальных данных Белстата о цене импортного газа пока не опубликовано, однако зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев 9 апреля заявил: «сейчас стоимость тысячи кубометров газа для Белоруссии составляет $132 за тысячу кубометров».

В этих условиях Минск пытается найти основания для предоставления ему скидки. Изначально белорусские представители делали упор на «интеграционную» причину скидки. 1 апреля 2016 г. премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил о необходимости снижения цены на российский газ до $80 за тыс. куб. м. из-за падения рубля по отношению к доллару. Глава белорусского правительства пояснил свою позицию так: «цена в начале 2014 г. составляла $165 за тыс. куб. м. Это было при курсе российского рубля 32-33 за доллар. На 1 января 2015 г. у нас цена на газ стала 142 доллара. При этом доллар стал стоить более 60 российских рублей. Логично, что газ уже должен стоить порядка 80 долларов, а у нас 142».

Проблема заключается в том, что цена в коммерческом контракте «Газпрома» прописана именно в долларах, а механизм учета соотношения рубля к доллару там отсутствует.

Кобяков фактически настаивает на еще большей интеграции российского и белорусского рынка газа, т.е. за полный переход на все расчеты в рублях. В этом случае цена газа для Беларуси в рублях не выросла в период девальвации российской нацвалюты. Соответственно в долларах стоимость газа для Беларуси упала бы фактически в 2 раза. Для перехода к такой системе расчетов необходимо подписать новый контракт на поставку газа. Но «Газпром» будет сопротивляться таким изменениям, так как это приведет к сокращению его прибыли.

Есть ли задолженность Беларуси перед «Газпромом»?

Вторая волна текущего обострения «газовых споров» произошла после того, как компания «Газпром трансгаз Беларусь» подала иск к белорусским потребителям по факту неплатежей. Министр энергетики РФ Александр Новак добавил, что сумма долга за январь-апрель 2016 г. составляет более $125 млн.

Минск наличие долга отрицает. Более того, министр энергетики РБ Владимир Потупчик заявил, что справедливая цена на российский газ для республики составляет $73 за тыс. куб. м. Важно отметить, что он апеллирует к новому основанию для предоставления скидки – межправительственным соглашениям 2010-2011 гг.:

· «Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики» от 9 декабря 2010 г. (документ утратил силу).

· «Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» от 25 ноября 2011 г. Вступило в силу 23 января 2013 г.

В последнем документе в статье 3 прописывается формула ценообразования (тариф на газ в ЯНАО РФ + стоимость транспортировки, хранения в ПХГ и маркетинговые затраты «Газпрома»). Там же указано: «Порядок формирования цены на газ для Республики Беларусь, определенный настоящей статьей, применяется до достижения рыночных (равнодоходных) цен на газ на территориях всех государств-участников Соглашения о правилах доступа».

Ссылка идет на указанный выше документ (Межправсоглашение от 9 декабря 2010 г.). Там обозначен срок перехода на «равнодоходные цены» – 1 января 2015 г. При подписании этих документов предполагалось постепенно повышать внутренние тарифы на газ до уровня европейских цен минус стоимость транзита. Однако позже от этой идеи было решено отказаться, так как рост цен привел бы к падению уровня жизни населения и социальной напряженности.

Но Минск сейчас настаивает на применении данного принципа, так как цены в Европе в настоящее время упали. С точки зрения белорусского руководства, если от нынешней стоимости газа в Германии отнять стоимость транспортировки по польскому ($9 за тыс. куб. м.) и белорусскому ($12 за тыс. куб.) участкам газопровода «Ямал—Европа», а также экспортную пошлину (30%), то получатся те самые $73 за тыс. куб. м.

Найдут ли компромисс?

Проблема заключается в том, что обязательство перехода на «равнодоходность» не прописано в коммерческом контракте «Газпрома» на поставку газа. Там есть только формула ценообразования, которая в настоящее время дает $132 за тыс. куб. Поэтому, с точки зрения судебных перспектив между хозяйствующими субъектами, у «Газпрома» шансов на победу больше. Но обострять этот конфликт никто не хочет.

Поэтому «Газпром» может согласиться на предоставление скидки примерно в $25 к конечной цене, что позволит Беларуси вновь получать российский газ по самой низкой цене из иностранных клиентов.

Вероятно, торг пойдет по вопросу о том, станет ли эта скидка постоянной или временной. Например, до подорожания нефти выше определенного уровня, такого как $60 за баррель. Ведь тогда и цены на газ в Европе вырастут выше контрактной цены «Газпрома» и белорусских клиентов.

СНГ и ОДКБ нужны нам больше, чем кажется

СНГ и ОДКБ нужны нам больше, чем кажется

16.05.2016

16.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

СНГ и ОДКБ нужны нам больше, чем кажется

СНГ и ОДКБ нужны нам больше, чем кажется

16.05.2016

16.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На страницах "Евразия.Эксперт" развернулась дискуссия о будущем ОДКБ в свете карабахского кризиса. В статьях были изложены позиции экспертов из Беларуси, Армении, России. Авторы не ставили своей задачей ретуширование проблем и пытались заглянуть в будущее интеграции. В этой связи нелишним будет обратить внимание на своеобразную "моду", сложившуюся в «околополитических» и псевдоэкспертных кругах. Адепты ее веяний пытаются доказать бесполезность интеграции и, в первую очередь, институтов СНГ и ОДКБ. В ход идут аргументы, имеющие мало общего с реальностью.

"Знатоки" постсоветской интеграции

Карабахский кризис разбередил застарелые раны постсоветской эпохи. В экспертном сообществе вновь заговорили о неэффективности «постсоветской интеграции». В частности, отдельные эксперты и политики поставили вопросы о смысле евразийской интеграции для Армении. Жив в памяти и недавний эпизод с вызовом посла Беларуси в МИД Армении после заявления Минска о карабахском конфликте.

И экспертов, и политиков, и рядовых граждан понять можно. В минуты конфликтов эмоции захлестывают и вопросы выбора резко заостряются. Как отметил в своей статье Максим Сучков, в чем-то похожая ситуация складывалась и в период украинского конфликта, когда на Кремль пытались оказать давление в информационном пространстве сторонники силового решения кризиса на Донбассе.

Но кроме эмоций есть еще и стереотипы. Один из них – привычка ругать интеграционные институты в постсоветской Евразии за несоответствие неким идеальным критериям. Причем, критерии у критиков – разные, а иногда и диаметрально противоположные. Ведь на постсоветском пространстве есть как сторонники нейтралитета одних стран (т.е. выхода их ОДКБ), так и сторонники углубление военной интеграции (кстати, не только в Армении, но, например, и в России, и в Беларуси). Однако некоторые обозреватели используют любой повод, чтобы выставить постсоветскую интеграцию в невыгодной свете.

И если эмоции – это дело понятное, во многом оправданное, но проходящее, то стереотипы со временем часто только укореняются. Иногда их пытаются подпитывать заинтересованные внешние игроки в целях пропаганды. Но отнюдь не реже причина – банальное незнание и нежелание вникнуть во все детали вопроса, которое «знатоки» пытаются выдать за скепсис умудренных опытом наблюдателей.

СНГ как «недееспособный» институт

За прошедшие два десятилетия к критике постсоветского пространства мы привыкли. Пожалуй, первой в моду вошла критика СНГ как «недееспособного» института. Дескать, нет единообразия во внешней политике государств-членов. У всех разные друзья и интересы. Однако при этом часто забывали, что объединение – это не только площадка для консультаций лидеров постсоветских стран, но и зона свободной торговли (ЗСТ).

Прекращение договора о ЗСТ между Россией и Украиной в результате «евроассоциации» последней обошлось в миллиарды долларов. По данным украинских властей, убытки от обрушения торговли с Россией составили 98 млрд долл. Приведенная цифра – за последние 4 года. Ясно, что ущерб этот – не только от сворачивания ЗСТ, но и от торговых санкций. Тем не менее, цифра красноречиво сообщает «цену вопроса» сохранения открытой торговли на постсоветском пространстве. Стало быть СНГ и зона свободной торговли не так уж и бесполезны? Аргумент более чем весомый, а мы еще даже не начинали разговор о ценности общих норм и технических стандартов, трудовой миграции и т.п.

ОДКБ как «виртуальная» структура

Во многом схожи «железные аргументы» «знатоков» и в отношении ОДКБ. Одни сетуют, что организация не «дисциплинирует» (читай, не муштрует) в достаточной мере своих членов. В последнее время приходится слышать и ссылки на якобы работающих «трех с половиной» сотрудников в центральных органах ОДКБ. Как будто раздутый наднациональный аппарат сегодня в интересах хотя бы одной из стран-членов ОДКБ! Некоторые эксперты даже пытаются сделать вид, что никакой военной организации на постсоветском пространстве вообще нет, а ОДКБ - лишь «вывеска».

Удивляет в этих разговорах то, что их участники редко вообще вспоминают о том, что ОДКБ дает безусловные военные гарантии территориальной целостности государств-членов в признанных границах. И это не только «защита от дурака» в плане внешней агрессии, но и мощный инструмент политического вразумления и сдерживания слишком «горячих» международных игроков, ресурсы для укрепления международного веса участников организации.

И, конечно, как-то несолидно некоторым экспертам делать вид, что террористические угрозы Центральной Азии несущественны или не касаются их стран. Еще как касаются. И ОДКБ на сегодняшний день является едва ли не единственным правовым и координационным инструментом, позволяющим оперативно на эти угрозы отреагировать. Не зря в последнее время в организации приступили к разработке плана по созданию авиагруппировки ОДКБ.

Инфографика: Как развивалась ОДКБ?

Подробнее о том, что делает ОДКБ сегодня, смотрите инфографику «Евразия.Эксперт»

Выбор всегда есть, но какой?