Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В последнее время наметилось обострение в белорусско-литовских отношениях. Причина – позиция Литвы по строительству Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вблизи литовской границы, резко ужесточившаяся в последние месяцы. С литовской стороны раздаются заявления об опасности, исходящей от АЭС, вопреки позиции международных организаций.

Белорусская дипломатия весь этот период нарастающего противостояния придерживалась тактики минимизации конфликта. Однако 27 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей впервые за весь период обострившихся отношений высказался на счет позиции литовской стороны в достаточно жесткой форме. Министр констатировал, что в последнее время вокруг БелАЭС развернулась настоящая «политическая вакханалия».

Владимир Макей сравнил позицию Литвы с введением «новых завуалированных санкций».

Основные претензии литовской стороны состоят в вопросе обеспечения безопасности БелАЭС. Литовская сторона считает, что БелАЭС не соответствует всем стандартам безопасности и может нанести урон самому большому городу страны – Вильнюсу. «Нам непонятны упреки литовских партнеров в том, что касается обеспечения безопасности нашего реактора», - сказал министр иностранных дел Беларуси В. Макей.

Алексей Дзермант, главный редактор портала ИМХОклуб.BY (Минск) считает, что заявление министра иностранных дел Беларуси в отношении позиции Литвы по БелАЭС – это закономерная реакция на ту негативную риторику, которая постоянно звучит с литовской стороны:

«Обычно белорусская дипломатия не реагирует на подобные выпады с чьей бы то ни было стороны, но тут они приобрели уж слишком воинственный и неадекватный характер, и выглядит это и как попытка вмешательства во внутренние дела», - считает Дзермант, допуская наличие у литовского руководства намерений использовать институции ЕС для давления на Беларусь.

Эксперт полагает, что в заявлении В. Макея было четко указано, что претензии Литвы не являются обоснованными. У Беларуси выстроена четкая система соблюдения обязательств и взаимодействия со всеми международными организациями, которые занимаются безопасностью в атомной отрасли. Дзермант отмечает, что в заявлении главы МИД Беларуси было также указано, что у страны есть рычаги воздействия на Литву в случае продолжения неконструктивной линии.

«Фактически это означает, что Литва может сама себе создать проблемы на пустом месте, сознательно выбрав путь деструкции белорусско-литовских отношений», - подчеркивает эксперт.

Петр Петровский, руководитель консервативного центра NOMOS (Минск), видит корень набирающего силу конфликта в том, что БелАЭС является успешным инвестиционным проектом в части исторической Виленщины – белорусско-литовского пограничья.

Петровский отмечает, что противоречия начались тогда, когда строительство подошло к финальной стадии. «Литовская территория исторической Виленщины находится в состоянии экономической депрессии – нет работы, люди уезжают на заработки на Запад, либо получают карту поляка и мигрируют в Польшу», - считает эксперт.

После закрытия в 2009 г. Игналинской АЭС без работы осталось большое количество высококлассных и невостребованных в Литве специалистов-атомщиков, готовых уже сейчас переехать на работу в Беларусь. Начали постепенно нарастать миграционные потоки в этом направлении.

«Люди в поисках работы стали выбирать Беларусь. Благо этому способствует общее славяноязычие белорусско-литовского пограничья и одна культура. Литовское руководство почувствовало свои имиджевые и демографические потери», - подчеркивает Петровский.

Однако, несмотря на конфликты в информационном пространстве, по мнению эксперта, БелАЭС для Литвы может играть положительную роль. Вместе с реализацией малого приграничного движения и некоторых инфраструктурных проектов в регионе БелАЭС смогла бы стать точкой роста и обеспечить устойчивое развитие для жителей по обе стороны границы. Но для этого следует преодолеть фобии и начать гармонизацию приграничных территорий.

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Полным ходом идет подготовка к визиту Владимира Путина в Китай в июне 2016 г. В экспертной среде кипят споры, насколько успешно идет «поворот» России на Восток. Незамеченным прошло сообщение, что между Евразийским союзом и Китаем создан постоянный консультативный механизм для выработки программы сопряжения. Это означает не только признание со стороны КНР ЕАЭС как партнера по переговорам (то, к чему пока так и не пришел Запад), но и начало реальной работы по «состыковке» китайского Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского союза. Однако интересы государств ЕАЭС не ограничиваются лишь Китаем. Высокий интерес вызывает целый ряд стран, среди которых одна из главных «жемчужин» - это Индия.

Отдельный интерес здесь представляет идея создания коалиции России, Индии и Китая (РИК), впервые выдвинутая Евгением Примаковым около 20 лет назад. Тогда это предложение в Нью-Дели и Пекине восприняли сдержанно, если не сказать прохладно. Однако с тех пор ситуация изменилась. Сегодня все успели привыкнуть к объединению БРИКС, которое стало ничем иным, как воплощением этой идеи в формате «3+». На конференции РСМД «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений», проходящей в эти дни в Москве, вновь поставили вопрос о «стратегическом треугольнике» России, Индии и Китая.

Насколько реально дальнейшее сближение трех стран сегодня? Новейшие тенденции показывают, что такой сценарий вполне возможен, хотя и не гарантирован. Российские и китайские эксперты сегодня предлагают к обсуждению концепцию «континентального партнерства» как соразвития Евразии путем согласования интересов разных стран с акцентом на инфраструктурные проекты и трансграничные связи. В 2015 г. начался процесс присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Индии и Пакистана. Это формирует площадку для более тесной совместной работы России, Индии и Китая в рамках объединения.

Как полагает Чжао Хуэйжун, завотделом Института России, Восточной Европы и Центральной Азии (Китай), главный научный сотрудник Китайской академии общественных наук, ШОС за 15 лет существования состоялась как организация. В числе основных задач организации эксперт называет противодействие вмешательству внешних игроков во внутренние дела стран-участниц ШОС.

Принимая во внимание «свержение правящих режимов при помощи внешних сил в Афганистане, Сирии, Ираке», Чжао Хуэйжун подчеркивает: «В настоящее время внешние силы пытаются расшатать ситуацию в странах ШОС через механизмы цветных революций. Это актуализирует сотрудничество в сфере безопасности».

Вице-президент исследовательского фонда Observer (Индия) Нандан Унникришнан указывает на различия во внешней политике стран «тройки» РИК. «Мы наблюдаем ухудшение отношений России с Западом. Считаю, что это несет не краткосрочные, а долгосрочные последствия». Эксперт полагает, что отношения России и Китая достигли реального уровня «стратегической координации», несмотря на то, что далеко не весь потенциал двустороннего взаимодействия используется. Вместе с тем, по мнению Унникришнана, отношения Китая и Индии – «не лучшие в мире», хотя наблюдается их стабилизация после последних встреч на высшем уровне между главами двух государств.

Эксперт убежден, что отношения между главами Китая и Индии не могут развеять «стратегического недоверия», источником которого для Индии служат отношения Китая с Пакистаном.

Сложно закрывать глаза не только на внешнеполитические различия, но и на территориальные вопросы, осложняющие отношения Нью-Дели и Пекина. Тем не менее, индийский эксперт указывает на «в основном согласующиеся видения будущего региона Центральной Азии», если смотреть из Москвы, Нью-Дели и Пекина. Все стороны считают важнейшими региональными проблемами терроризм и наркотрафик. Совпадают и более фундаментальные интересы трех сторон – нераспространение ядреного оружия и развитие крупных транспортных проектов в Евразии. Поэтому, считает эксперт, сотрудничество трех стран может усиливаться вопреки многочисленным расхождениям.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев сомневается в «особой добавленной стоимости» трехстороннего формата России, Индии и Китая. «РИК – это лишняя сущность, так как все проблемы между странами проговариваются и эффективно решаются в двустороннем или более широком многостороннем формате», - говорит Габуев. По мнению эксперта, разница в политических системах и традициях не позволяет трехстороннему объединению превратиться в «союз ценностей» наподобие евроатлантической «семьи». Во вступлении Пакистана и Индии в ШОС Габуев видит риски для эффективности организации, которая может пострадать из-за участия в принятии решений столь разных государств.

Вместе с тем, эксперт допускает, что Россия, Индия и Китай могут объединить усилия для назревшего пересмотра мировой системы финансовых институтов, в которой по-прежнему доминирует Запад.

Речь идет о целом ряде финансовых организаций, созданных при активном участии трех стран. Начиная от Банка развития БРИКС - и заканчивая Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, лидерские позиции в котором также занимает «тройка» РИК. Специалисты нередко называют эти институты «параллельными», трактуя их как потенциальную замену Всемирному банку, ВТО и т.д.

Надо признать, что дальнейшее сближение России, Индии и Китая – сложный и противоречивый процесс. Впрочем, такая ситуация – скорее норма, нежели исключение для любых крупных сдвигов в международных отношениях. Не следует исключать и интересов других игроков: от Пакистана – до США, которые также следует учитывать при анализе возможностей и препятствий на пути сближения «тройки».

Стремление обеспечить транспортные пути и стабильные поставки энергоноситетелей толкает Китай и Индию в Центральную Азию. Точно предугадать, сможет ли «треугольник» выработать формулу сосуществования или, что намного сложнее, соразвития, пока трудно. Однако усугубляющиеся угрозы безопасности в Центральной Азии и растущие экономики азиатских стран подталкивают их к сотрудничеству со странами Евразийского союза. ЕАЭС, в свою очередь, заинтересован в снижении высоких тарифных барьеров, например, в Индии, на экспорт машин или продуктов питания. Ведущаяся же сегодня подготовка торгово-экономического соглашения между ЕАЭС и Китаем обладает потенциалом прорывной инициативы – образца для других стран.

Учитывая многочисленные противоречия, жесткий трехсторонний блок между Китаем, Индией и Россией крайне маловероятен в обозримой перспективе. Однако дальнейшее сближение на принципах гибкости вполне возможно и даже необходимо.

Был ли Лев Сапега евразийцем?

Был ли Лев Сапега евразийцем?

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Был ли Лев Сапега евразийцем?

Был ли Лев Сапега евразийцем?

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Восточноевропейские государства имеют сложную и противоречивую историю. Многочисленные войны, противостояние Запада и Востока вынуждали элиты этих стран искать порой неординарные решения накопившихся проблем. Одним из таких неординарных людей является Лев Сапега. Он еще в XVI веке предложил создать союз трех государств – Польши, Московской Руси и ВКЛ. Можно ли этот геополитический замысел назвать первым протоевразийским союзом, а Льва Сапегу – евразийцем? На этот вопрос попробуем найти ответ в этой статье.

Знаток латинского языка

Лев Сапега родился 4 апреля 1557 г. в деревне Островно нынешнего Бешенковичского района Витебской области. Он был представителем зажиточного и известного рода, сын воеводы Подляшского и старосты Дрогичинского Ивана Ивановича Сапеги и княгини Богдаси Друцкой-Соколинской. Когда Льву исполнилось шесть лет, родители, в соответствии с традициями воспитания того времени, отправили сына получать образование в один из магнатских центров Беларуси – Несвиж, где его опекуном стал князь Николай Радзивилл Черный, известный на всю Европу сторонник Реформации. В это время в Несвиже активно работал Симон Будный, который в 1562 году издал первую в пределах современной территории Беларуси печатную книгу - "Катехизис".

Сапега с детства отличался выдающимися умственными способностями и владением несколькими языками. В 13-летнем возрасте князь Радзивилл направил Льва вместе со своими сыновьями учиться в Лейпцигский университет, во время обучения в котором мальчик перешел из православия в кальвинизм. Здесь он углубил свои знания по истории, философии и праву. По возвращении же на Родину поразил самого короля Речи Посполитой Стефана Батория блестящим знанием латинского языка, продемонстрированным во время защиты в суде собственного отца.

От секретаря до канцлера

При помощи протекции Радзивиллов Лев Сапега в неполные 23 года получает должность секретаря Великого княжества Литовского и Русского (ВКЛ). В 1569 г. ВКЛ в связи с войной с Московской Русью вынуждено было пойти на заключение союза (унии) с Короной Польской, в результате чего возникло федеративное государство Речь Посполитая. Лев Сапега отправляется на Ливонскую войну, за собственный счет создает и вооружает гусарский полк, во главе которого извлекает военную славу в сражениях при Заволочи и Великих Луках, а также при осаде Пскова.

В тот же год Лев Сапега становится секретарем. При его участии в ВКЛ в 1581 году создается Трибунал – высший апелляционный суд, занимавшийся обжалованием приговоров местных судов, жалоб на злоупотребления должностных лиц. Он проводился в Вильне, Троках, Минске и Новогрудке. Апелляции в отношении решений Слонимского суда рассматривались как раз в последнем из них.

После победы в Ливонской войне Лев Сапега в 1584 г. возглавляет посольство в Москву с целью подписания мирного договора, по которому в состав ВКЛ возвращалась Полоччина, а к Речи Посполитой присоединялась Ливония. После удачных переговоров глава посольства Сапега в 1585 г. был назначен подканцлером, а впоследствии и канцлером ВКЛ – фактически, вторым человеком во всем Государстве, сочетающим в своем лице функции министра внутренних и иностранных дел.

Проекты унии с Московским царством

В 1586 г. умирает король Стефан Баторий. Во время бескоролевья канцлер ВКЛ Лев Сапега попытался реализовать план федерации Королевства Польского, Великого княжества Литовского и Московского Царства под властью московского царя Федора Ивановича, сына Ивана IV Грозного. Его целью было ослабление польского влияния на княжество и создание на востоке Европы сильного христианского государства, которое бы смогло противостоять величию и могуществу мусульманской Турции. Та вела активную экспансию против европейских народов и расширила свои владения на Балканском полуострове.

Выборность монарха в Речи Посполитой – федерации Короны и Княжества, создавала шанс на занятие ее престола московским царем. Первую попытку предпринял еще Василий ІІІ, после смерти Александра Ягеллончика предложивший свою кандидатуру на трон Великого княжества. Еще более реальным этот план стал в 60-е годы ХVI в., о чем писал Г.В. Вернадский:

«Если московский царь стал бы королем Польским и великим князем литовским, двуединая Речь Посполитая (содружество Польши и Литвы) превратилась бы в тройственную федерацию. Литовцы тогда смогли бы заручиться поддержкой русских, чтобы противостоять чрезмерным требованиям поляков. Или же начать сотрудничать с поляками на предмет открытия доступа в Московию и постепенного расширения польского и литовского политического, экономического и культурного влияния в России».

Рюриковичи претендовали на трон Речи Посполитой с наступлением очередного бескоролевья в начале 1570-х гг. Но ни Иван IV, ни его сыновья в результате правителями западного соседа не стали, а на престол после ошибки в виде Генриха Валуа, бежавшего во Францию, взошел Стефан Баторий, после смерти которого проект унии с Московской Русью опять стал актуален. И главнейшим его сторонником явился Лев Сапега, видевший в триединой унии способ разрешения важнейших проблем региона и реализацию идею создания мощного христианского государства славянских народов. Причем, согласно его плану, с Московским царём Федором Ивановичем должна быть заключена уния, по смерти которого царем становился король Польши и великий князь Великого княжества Литовского.

В 1589 г. эту идею развивал Замойский, предлагавший объединение всего славянского мира под властью Речи Посполитой, которая должна выступить центром данного процесса. Главным итогом планировалось избавление южных славян от Османской власти, а Москвы – от «варварства».

Третий Статут ВКЛ 1588 года

Но план не был реализован. Сапега видел, что позиции его в Речи Посполитой слабы. Противодействие польской шляхты слишком сильно. Поэтому он решил поддержать на сейме кандидатуру шведского принца, который вошел в историю как король Сигизмунд III Ваза. В ответ на поддержку со стороны канцлера, новый король согласился в 1588 году на издание Третьего статута ВКЛ, чего несколько лет не допускала польская шляхта.

Устав был подготовлен под руководством Австафия Богдановича Воловича и Льва Сапеги, на деньги которого документ и был напечатан в Вильно в типографии братьев Мамоничей, дополненный предисловием канцлера, где было записано:

«Стыдно народу не знать прав своих, особенно нам, так как не на чужом каком языке, но на своем собственном права писаные имеем, и в любое время, когда нам будет нужна для отпора всякое обиды, знать их можем».

Старобелорусский канцелярский язык утверждался государственным на всей территории Княжества, ограничивалось проникновение польской шляхты к власти и ни слова не говорилось об образованной в 1569 году Речи Посполитой, чем подчеркивалось самостоятельное существование ВКЛ.

«Мы с вами славяне, один народ»

После решения важной для ВКЛ задачи Лев Сапега вновь возвращается к идее унии с Московской Русью, с которой в 1590 г. были начаты новые переговоры. В 1591 г. было подписано 12-летнее перемирие, согласно которому начинался обмен посольствами «о большом деле… о вечном соединенье», т.е. о будущей унии Речи Посполитой и Московского Царства. Но этот вопрос потерял первостепенное значение на фоне ухудшения отношений со Швецией, переросших в открытую войну из-за амбиций короля Сигизмунда ІІІ.

В то же время Сапега искал другие возможности для унии с Московским Царством. В 1586 г. канцлер, на этот раз перешедший в католичество, поддерживал идею унии православной и католической церкви, которая, по его мнению, должна была укрепить государство. В 1596 г. в Бресте была заключена церковная уния, согласно которой на территории ВКЛ образовывалась новая конфессия – униатство, которое должно было стать мостом между латинским и православным христианством, в перспективе содействовать переходу в него и в Московском царстве.

Но уже в скором времени Лев Сапега понял свою ошибку, поскольку увидел, что католический костел и католические миссионеры-проповедники используют унию для полонизации и религиозного насилия над местным православным населением. Поэтому он продолжал оставаться терпимым ко всем религиям, финансируя строительство как костелов, так и церквей.

В 1598 г. умирает царь Федор Иванович, в связи с чем представители Речи Посполитой попытались выставить в качестве претендента Сигизмунда, но не успели – новоизбранным царем стал Борис Годунов.

Именно на переговоры с ним в 1600 г. отправляется Лев Сапега, чтобы в очередной раз договориться об унии. Сапега предлагал, что во главе образованного государства Московской Руси и Речи Посполитой должны быть два правителя.

Главная идея унии – это создание общей оборонительной системы с центром в Киеве, «матери городов Русских», которая со временем должна была стать столицей созданного федеративного государства.

Таким образом, союз, направленный против Османской империи и Швеции должен был стать своеобразной реинкарнацией «Киевской Руси», и таким образом завершить период раздоров и распрей в славянском мире. 4 декабря 1600 г. во время выступления перед московским боярством Сапега заявил: «Мы с вами славяне, один народ». Но проект был отвергнут, прежде всего, из-за религиозных притязаний католичества, с поддержкой которого выступал лично король Сигизмунд.

Еще одну попытку унии Сапега предпринял во время Смуты в России. Он был противником открытого конфликта с Московским царством, отягощенным Смутой. Но с началом военных действий попытался еще раз осуществить унию. Дипломатии уступил место открытый конфликт. Уния должна была осуществиться путем восшествия на московский престол королевича Владислава IV Вазы. Но амбиции его отца Сигизмунда в очередной раз сыграли злую шутку: он сам мечтал занять московский трон. В результате дальнейших действий и успеха ополчения Минина и Пожарского, а также заключенного Деулинского перемирия проект унии с Москвой, несмотря на все старания канцлера Льва Сапеги, потерял былую значимость. Теперь в Московском царстве, обескровленном Смутой, виновником которой видели Речь Посполитую, не могло быть и речи об унии.

Последние годы

Кроме слонимского староства, Лев Сапега возглавлял еще брестское и могилевское, а с 1621 г. был также воеводой виленским. В 1625 г. получил титул гетмана великого литовского – высший военный титул в Княжестве. Он принимал активное участие в войне с Россией 1609-1618 гг., Войне против Швеции 1600-1629 гг., в связи с которой для финансирования армии отдал все свое богатство. Принимал участие в делегации Речи Посполитой в Московское Царство, с которым в 1618 г. было заключено Дэулинское перемирие. Благодаря перемирию в состав ВКЛ перешли завоеванные Московским Царством веком ранее земли Смоленщины, Черниговщины и Новгород-Северская земля.

Лев Сапега был известным меценатом и писателем. На его средства были переписаны и упорядочены сотни томов государственного архива – Литовской Метрики. А перед смертью в 1633 г. он активно одарил церкви и костелы, которые поддерживал на протяжении всей политической карьеры. После его смерти Великое княжество утратило великого сына и мужественного защитника его интересов, стремившегося объединить Евразию в федерацию славянских народов, чье появление должно было положить конец их распрям и стать мощным стимулом для совместного развития.

Можно по-разному относиться к осуществленному проекту Речи Посполитой, но не следует забывать тех ее прозорливых сынов, идеи которых, будь они воплощены в жизнь, возможно бы на 180 градусов изменили ход истории. Однако в Речи Посполитой восторжествовал другой фланг, который рассматривал славянских братьев из Москвы как «варваров», которых следует цивилизовать. Эта политика противостояния, а не союза и сотрудничества стала одной из многочисленных причин утраты Речью Посполитой былой силы и конкурентоспособности по сравнению со своими соседями, что в конечном итоге и привело к ее трем разделам Пруссией, Австрией и Россией.

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После первого успешного запуска с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 года ракеты-носителя Союз-2.1а, доставившей на орбиту три космических аппарата, в экспертной среде вновь поднялась волна обсуждения на тему возможного отказа России от использования Байконура.

Ситуацию, сложившуюся вокруг самого знаменитого в мире космодрома с «Гагаринским стартом», сложно назвать абсолютно благополучной. В адрес России со стороны официальных лиц Казахстана и местных экологов периодически звучат различные обвинения в том, что Москва не относится к Астане как к равному партнеру в космической сфере. К примеру, не платит за причиняемый казахстанской природе ущерб в результате аварий ракет-носителей с гептиловым топливом.

Для чего России нужен космодром Восточный, зачем России надо оставаться на Байконуре, и какими должны быть взаимоотношения России и Казахстана в космической отрасли, рассказал «Евразия.Эксперт» член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Андрей Ионин.

- «Восточный» построен для того, чтобы уйти с Байконура и получить независимость от Казахстана по запускам?

- Считаю, что это неверный взгляд на ситуацию. Сегодняшний космодром «Восточный» точно создавался не для замены Байконура. Надо вспомнить, что в Казахстане после распада СССР (как и других республиках бывшего Советского Союза) на протяжении нескольких лет были серьезные внутриполитические и экономические проблемы, но благодаря политической мудрости Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уже к середине 1990-х годов все опасения, в том числе, по продолжению нормальной эксплуатации Байконура, были сняты.

Но на инерции этих первых опасений относительно судьбы Байконура Россия в 1996 г. объявила о создании космодрома «Свободный» в Амурской области, расположенного всего на несколько градусов севернее Байконура. Поскольку его актуальность к тому времени отпала, то за десять лет со «Свободного» было совершено всего пять пусков легких ракет-носителей, переоборудованных из мобильных межконтинентальных ракет, и в итоге никакой космической инфраструктуры не возвели.

Именно поэтому в 2007 г. было принято решение закрыть «Свободный», который все эти годы находился в ведении Минобороны России. Решение представлялось оправданным, ведь Байконур функционировал в полную силу и сомнений в его судьбе не было. Более того президенты наших стран подписали договор о продолжении аренды Байконура до 2050 г.

Однако группа неравнодушных людей, в числе которых мне посчастливилось быть, решила, что закрытие «Свободного» - это неправильно. Уже тогда мы считали, что нашей стране необходимо разворачиваться «на Восток», а для этого государству просто необходимо создавать серьезную высокотехнологичную инфраструктуру на Дальнем Востоке. Оптимальным решением для этого и был космодром. С этих позиций мы подготовили предложения для руководства страны.

- То есть, вы предложили фактически не закрывать космодром «Свободный», а, напротив, еще больше развивать его? И Байконур тут ни при чем?

- Никто из нашей группы никогда не рассматривал новый большой космодром как альтернативу Байконуру. Для нас космодром «Восточный» (он теперь получил такое говорящее название) - это прежде всего инструмент развития российского Дальнего Востока, привлечения для этого наших партнеров. Поэтому уже весной 2007 г. мы посчитали, что новый космодром должен быть международным, рассчитанным на пилотируемые программы.

И все это, повторю, исходя прежде всего из задачи развития Дальнего Востока России, для которого такой колоссальный проект, как новый космодром, станет наилучшим инструментом. Для этого мы считали необходимым максимально перевести производство ракет-носителей и другой космической техники на предприятия Дальнего Востока, а не делать ракеты и спутники в европейской части России, как сегодня. Мы считали, что это позволить закрепить или вернуть высококвалифицированные кадры на Дальний Восток страны. В этом видели главную цель проекта «Восточный». А не в запусках ракет. Космодром - это средство, но не цель.

- Вы вспомнили о том, что в начале 1990-х годов в Казахстане было неспокойно. Маятник вновь качнулся, и сегодня, по оценкам некоторых российских и зарубежных экспертов, у нашего важнейшего евразийского партнера вновь могут возникнуть внутриполитические проблемы. Не приведет ли это в итоге к потере Байконура? И значит, к необходимости ускорить развитие космодрома Восточный?

- Да, и это не секрет, что сейчас в Казахстане сложный политический период, связанный подготовкой к передаче власти. Это дает работу экспертам, которые обсуждают различные варианты, вплоть до организации подобия киевского майдана.

Мое мнение такое, что никаких революционных и негативных для России политических потрясений в Казахстане не будет.

Их не допустит, в первую очередь, казахский народ, и, во-вторых, страны - основные экономические и политические партнеры Казахстана - Россия и Китай. Сюда я бы добавил еще Иран и Индию. Ни одной из наших стран, связанных между собой стратегическими партнерскими отношениями, в том числе в рамках организаций БРИКС и ШОС, дестабилизация по «украинскому сценарию» ситуации в самой большей стране Центральной Азии не нужна.

Посему сценарии «майдана» для Казахстана считаю нереалистичными, и поэтому никаких рисков для России и Роскосмоса с точки зрения продолжения использования Байконура не вижу.

Но также, на мой взгляд, надо признать, что Россия мало сделала для того, чтобы Байконур стал не точкой раздора во взаимоотношениях двух стран, например, из-за реальных проблем с экологией при эксплуатации гептильных ракет, таких, как наш Протон, а крепким канатом, связывающим наши братские страны в области высоких технологий.

Именно Россия, как одна из лидеров мировой космонавтики, должна предлагать нашим казахским партнерам совместные проекты в космической области, к примеру, в ракетостроении, в совместном создании и использовании в общих интересах спутниковых группировок связи, дистанционного зондирования Земли.

Например, вместе делать проект системы «Гонец» (многофункциональная низкоорбитальная система персональной спутниковой связи). Вместе - Россия и Казахстан. А также предложить участвовать в проекте другим нашим партнерам: Китаю, Индии, Ирану, Бразилии и другим.

Для всех этих стран такая система востребована, но создать ее в одиночку – очень большая нагрузка на бюджет. Если Казахстан наш стратегический партнер, а я в этом убежден, то в наших национальных интересах приложить все усилия для того, чтобы он им оставался.

Считаю, что в наш высокотехнологичный век самые прочные связи между странами – это технологические связи. Они крепче экономических, политических и тем более исторических, ведь расковырять исторические раны проще простого. Поэтому я считаю, что тесное и плодотворное сотрудничество наших стран в космической сфере – это одно из самых эффективных лекарств от всех возможных «болезней» между Россией и Казахстаном.

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Последние электоральные кампании в странах Евросоюза все больше демонстрируют рост евроскептических настроений как правого, так и левого толка. С одной стороны, евроскептики с подозрением относятся к плодам европейской интеграции, а с другой – с надеждой смотрят на Восток. Какие уроки и возможности евроcкептики дают евразийской интеграции?

Не секрет, что часть механизмов Евразийского союза была создана с использованием опыта европейской интеграции, которой уже больше полувека. Однако, как показала практика, европейская интеграция вместе с достижениями имеет и ряд глубоких проблем. Именно они и явились причинами роста евроскептицизма, о котором еще 10 лет назад если и говорили, то только как о маргинальном движении.

Теперь же все изменилось. Сначала свой евроскептицизм продемонстрировала Греция, где на парламентских выборах победила левая партия Сириза. Затем местные выборы во Франции усилили евроскептиков Национального фронта. Против этой одной партии объединились все либеральные и левые силы страны. И это показатель. В соседней с Францией Испании троянским конем в новом парламенте оказались левые евроскептики из партии «Подемос», поднявшиеся с нуля до третьего места. Все это затруднило создание парламентской коалиции, так нужной для формирования испанского правительства.

Евроскептицизм настиг даже самую «еврооптимистическую» страну – ФРГ. Сформированная наспех в 2013 г. из отколовшихся консерваторов правящей ХДС-ХСС, партия «Альтернатива для Германии» получила на местных выборах в марте 2016 г. в земле Саксония Анхальт практически четверть голосов, что сильно всколыхнуло германский политический класс.

Масла в огонь подлили президентские выборы в Австрии. Только 0,4%, равных статистической погрешности, не хватило кандидату Норберту Хоферу от Австрийской партии «Свобода», чтобы стать первым президентом национал-консерватором и евроскептиком в Западной Европе после 1975 г.

Если же учитывать, что 12% бюллетеней, которые и решили исход выборов, были поданы по почте, где нет прозрачности в механизме, как сохранности, так и подсчета голосов, а также факт, что против одной партии евроскептиков объединились все структуры и институты, то можно констатировать символическую победу Хофера на выборах.

Почему так резко возросли евроскептические настроения в ЕС? В этом вопросе нельзя все сводить только к проблеме роста нелегальной миграции, ибо левые евроскептики таких вопросов в своих предвыборных программах не поднимают. Рост сторонников евроскептиков связывается со многими факторами. Прежде всего, европейская интеграция строилась как антитеза интеграции социалистического блока.

Блоковая борьба и коммунистический образ врага позволяли многим гражданам ЕС закрывать глаза на идеологические и социально-экономические эксперименты рождающейся евробюрократии.

После распада социалистического блока мобилизующий «призрак коммунизма» рассеялся. Началась рационализация подходов избирателей к своему выбору. Как раз в 1990-е гг. резко выросли рейтинги как правых консервативных немейнстримовых, так и левых партий, критикующих наднациональную бюрократию Брюсселя. Особый толчок росту таких настроений дали референдумы по европейской конституции во Франции и Ирландии в середине 2000-х гг.

Несмотря на то, что граждане этих стран проголосовали против европейской конституции, ее в откорректированной форме подписали в Лиссабоне в 2007 г. Это прямое пренебрежение к выбору простых европейцев стало толчком к кризису легитимности принятых евробюрократией решений. Непрозрачность механизма принятия решений, игры оторванных от народа лоббистских групп, увеличение роли транснационального капитала, пренебрегающего как интересами государств, так и жителей на местах, сделали все, чтобы простой европейский гражданин разуверился в эффективности интеграции. Поэтому не удивительно, что явка на выборы в европарламент упала с 62% в 1979 до 42% в 2014 г.

Простые европейцы почувствовали себя забытими и ненужными статистами. Поэтому они и начинают поддерживать те силы, которые апеллируют к народу, к простому избирателю, а не к элитам, группам и корпоративным интересам.

Евробюрократы такие силы снобистски именуют «популистскими». Видите ли, эти евроскептики оперируют к простому народу, заигрывают с массами.

Такая культура снобистского пренебрежения, оторванности европейских элит от простых граждан и породила евроскептицизм. Евробюрократы начали служить корпоративным интересам финансово-промышленных и корпоративных групп. Где надо они урезали социалку, стерилизовали принцип социальной справедливости. Где было выгодно, облегчали миграционное законодательство, чтобы получить более дешевую рабочую силу и снизить притязания простых граждан к уровню жизни. Простого европейца свели до уровня статиста, маленькой строчки в базе данных, который голосует так, как покажут по телевизору или скажут в интернет-портале.

К этому набору претензий простых европейцев прибавилось неуважительное вмешательство в простую жизнь на местах. Евробюрократы то закрывали глаза на массовые нарушения экологических норм транснациональными корпорациями, строящих производства вблизи жилых районов, то навязывали квоты приема мигрантов муниципалитетам, никак не обсуждая их с местными гражданами.

Однако самым мощным ударом стало вмешательство элит в ценностные нарративы своих граждан.

Традиционным немецким, французским, английским, итальянским и другим семьям предложили смириться с гендерной теорией, которой обучают их детей в школе, с политикой отказа от защиты традиционных ценностей и морали, что было зафиксировано в самом главном документе ЕС – Лиссабонском соглашении.

Все эти факторы являются управленческими и ментальными ошибками европейской интеграции, которые должна учитывать интеграция евразийская. Евроскептики нас учат, на какие грабли при интеграции не наступать.

Не удивляет определенный сентимент евроскептиков в сторону евразийского пространства. Пелена холодной войны, покрывавшая Европу ранее, теперь не мешает им осознавать всю пагубность однополярного мира, диктата одного центра и опасность зависимости самого Евросоюза от старшего заокеанского брата. Ценностный, социальный и геополитический аспекты подсказывают им путь к интеграции интеграций, к сближению с ЕАЭС, а не конфронтации, которая является устаревшим рудиментом холодной войны.

Что дает евроскептицизм для ЕАЭС? Во-первых, опыт и работу над чужими ошибками. А, во-вторых, шанс на преодоление противостояния и на построение будущей Европы как силы, объединяющей, а не разъединяющей всех нас.

Евроскептицизм в этой связи должен стать не формой дезинтеграции Европы, ее сползания к уровню ХIХ века, а альтернативой по выводу европейской интеграции на новый уровень, где чаяния народов снизу, их ценности и стремления к справедливости будут услышаны, а геополитическое противостояние преодолено.

С нашей же стороны следует больше изучать опыт евроскептиков, приглашать их на форумы и мероприятия, обмениваться идеями и мнениями.

В плане же евразийской интеграции уже сегодня следует ставить вопрос об участии простых граждан в его структурах, повышении информированности о ЕАЭС, увеличении прозрачности в принятии решений и более частом использовании механизмов прямой демократии в жизни наших стран.

Когда-то в 1991 г. наши элиты не услышали мнение народа, высказанное на референдуме о сохранении СССР. И мы знаем, к чему это привело. Игнорирование мнения граждан ЕС также приводит к глубокому кризису европейской интеграции. Эти грабли оказываются не по зубам даже Брюсселю. Поэтому евразийская интеграция должна быть интеграцией не только правительств и предприятий, но и граждан.

Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

29 мая исполнилось два года договору о создании ЕАЭС. Александр Гущин считает, что пришло время задуматься о бренде объединения, одной из основ которого может стать образовательная политика. Помимо экономической и политической составляющей неотъемлемой чертой процесса интеграции в рамках ЕАЭС выступает и гуманитарная сфера. Она может казаться второстепенной, но на самом деле является одним из основных слагаемых интеграции.

Не только экономика…

Есть несколько параметров, определяющих глубину евразийской интеграции в социокультурной сфере. Прежде всего, это информационная политика. Существует явная нехватка присутствия тематики ЕАЭС в информационном пространстве России. По-прежнему не хватает связи между широкими слоями общества и экспертным сообществом, объясняющим основные принципы и пути развития ЕАЭС.

Нельзя сказать, что о Союзе не говорят вообще, но о его преимуществах и перспективах мало неизвестно за пределами узкого круга специалистов. При этом в вопросах присутствия ЕАЭС в информационном пространстве Россия, например, заметно уступает Казахстану. Это трудно объяснить лишь «объективными» параметрами большой страны и многоплановостью ее внешней политики.

Проблема, по всей видимости, глубже и заключается в том, что сама идея евразийской интеграции далеко не так глубоко проникла в наше сознание, как принято считать, да и традиционный набор ценностей, которые многие эксперты определяют как евразийские по сути не является эндемичным для евразийской интеграции – во-первых они вряд ли едины и одинаково воспринимаются в странах союза, а во-вторых, зачастую являются производным от европейских ценностей, просто с некоторыми более консервативными и традиционалистскими оттенками.

Несмотря на то, что ЕАЭС прочно занимает важное место в повестке дня российской внешней политики, пока, с точки зрения формирования его позитивного имиджа, сделано не так уж и много. И создавать имидж в условиях неблагоприятной конъюнктуры становится сложнее. Вместе с тем, усугубление экономической ситуации заставляет вспомнить, что экономика – это ответ далеко не на все вопросы интеграции.

Сформировать бренд ЕАЭС

В информационном плане важно добиться не просто количественного увеличения цитируемости ЕАЭС, позитивных новостей или откровенного разговора о проблемах. Важно вывести дискуссию за границы экспертных кругов, сделать ее наглядной, визуализировав знания о ЕАЭС. В этом плане очень важны расширение роли имеющихся, и создание новых межгосударственных ресурсов, как телевизионных, так и интернет и радио, появление дискуссионных площадок и специальных постоянных рубрик, освещающих евразийскую проблематику в газетах и журналах. Важна популяризация добившихся успеха личностей из стран ЕАЭС. Большую пользу может принести реклама внутреннего туризма в странах Евразийского союза. В целом, нужна активизация работы над брендом ЕАЭС:

начиная от работы над узнаваемостью эмблематики, которая практически неизвестна, до установки специального логотипа на продукции, выпускаемой странами Союза.

Конечно, развитие информационной поддержки ЕАЭС потребует координации усилий всех государств-участников проекта. Высока здесь и роль приграничных регионов, региональных СМИ, отраслевых изданий, бизнеса и некоммерческих организаций. Развитие ЕАЭС и стран-участниц объединения может стать источником позитивных информационных поводов, компенсирующих подчас чрезмерный негатив от международных вопросов, который есть в СМИ.

Достигнуть указанных целей можно при условии, что Евразийский союз начнет восприниматься политиками и населением не просто как интеграционная структура, но и как общий проект развития. Это потребует более четкого определения собственных национальных экономических приоритетов и экономического курса. Пока на этом направлении еще много неиспользованных резервов. Особенно с позиций четкого осознания, в каком направлении движется сама Россия.

Преодолеть инерционность в образовании

Гуманитарное развитие ЕАЭС невозможно без приоритетного внимания образованию. Сегодня здесь уже есть заметные результаты в области признания дипломов и налаживания образовательных связей. Например, целый ряд международных магистерских программ в РГГУ, НИУ ВШЭ и ряде других вузов вызывают большой интерес у молодых людей из Центральной Азии, в том же РГГУ реально функционируют договоры с вузами Казахстана об обмене студентами. Активно налаживается сотрудничество между архивистами и историками России и Казахстана и других стран Центральной Азии, например, Узбекистана в рамках профильных комиссии историков. Тем не менее, стоит отметить, что интеграция в образовании не должна быть механической, да и не сможет быть таковой. Здесь мы имеем дело с достаточно консервативной сферой, быстрое реформирование которой, что очень хорошо видно на российском примере, далеко не всегда ведет к позитивному результату.

К примеру, совершенно излишне говорить сегодня об интеграции школьных учебников, создании какого-то единого модуля, общей методической базы на уровне школьного образования. Но можно, например, добавить в школьные учебники специальные разделы, посвященные нашим соседям – членам Союза. Это может быть реализовано в контексте истории, географии, природоведения, литературы и т.д. На уровне вузовского сотрудничества важно развитие форм кооперации вузов стран ЕАЭС, создания площадок взаимодействия в виде вузовских ассоциаций, форумов ректоров, студенческих форумов, зимних и летних школ. Этой сфере также есть определенный прогресс, начиная от создания и деятельности Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, и заканчивая такими мероприятиями как Российско-казахстанский конкурс студенческих работ, посвящённых Великой Отечественной войне.

Особенно важно расширять возможности грантового финансирования совместных исследовательских проектов гуманитарного и естественнонаучного цикла с участием ученых (особенно молодых) из стран ЕАЭС, современных междисциплинарных межстрановых исследований, совместной издательской деятельности.

Все это будет содействовать и интернационализации отечественного образования, без которого, как бы мы не стремились опираться на свои традиции, сегодня не обойтись. Тем более, наши соседи, например Казахстан, добились в направлении развития человеческого капитала и интернационализации образования значительных успехов.

Почему бы не создать совместные программы академической мобильности среди наиболее активных и образованных студентов и аспирантов на евразийском пространстве? Ведь для этого надо не так много ресурсов.

Назрело и заметное расширение двусторонних и многосторонних совместных учебных магистерских программ с выдачей двух дипломов. При этом такие программы могут касаться как предметов естественнонаучного цикла, так и непосредственного изучения евразийского пространства (история, международные отношения). Интересным было бы и развитие магистерских программ в рамках специальных образовательных вузовских центров, посвященных непосредственно ЕАЭС, БРИКС, ШОС.

Как с точки зрения образовательных стратегий, так и в плане информационной политики необходимо сделать такие программы популярными и востребованными, преодолевая европоцентризм. Это вовсе не означает, что изучение Европы и других регионов перестает быть приоритетом. Напротив, совмещение учебных программ евразийского и европейского профиля, создание многосторонних программ с университетами стран Европы, Азии, Америки, посвященных изучению истории и современных процессов на евразийском пространстве, очень важны. Участие западных китайских, индийских партнеров, которые заинтересованы в изучении евразийского партнерства, только поднимут престиж подобного рода проектов.

Безусловно, сегодня развитию в данном направлении мешают политические противоречия. Но в долгосрочной перспективе такие программы смогут привлечь абитуриентов дипломами и стажировками и содействовать развитию знаний о наших близких соседях и повышению престижа дипломов стран ЕАЭС в мире.

Не менее важно содействие «новому узнаванию» друг друга в сфере культуры. Следует сделать акцент на проведении перекрестных годов, фестивалей, работе над совместными кино- и телепроектами, организации гастролей и их информационному сопровождению.

Безусловно, сегодня ЕАЭС сталкивается с вызовами не только в сфере экономики, но и в гуманитарной сфере. Это проявляется как в потере связей между поколениями, в отсутствии у молодежи порой элементарных знаний по истории и культуре своих стран, искажении исторических фактов, проникновении радикализма в различных его формах. Молодежь, подверженная этим явлениям, легче всего втянуть в орбиту деструктивных движений. Сказывается и пресловутая «утечка мозгов», которую не остановишь искусственными барьерами.

Реагировать на эти вызовы нужно только сообща, через совместную работу, имеющую как стратегическую концептуальную составляющую в сфере формирования общей повестки, обращенной в настоящее и будущее, так и посредством множества общих конкретных дел, основанных на стремлении к конкурентоспособности. Только наличие большого числа подобного рода реальных проектов, способных заинтересовать молодежь и уже сформировавшихся специалистов, способно сегодня придать новое качество интеграции.

У Китая открываются глаза на «Алтай»

У Китая открываются глаза на «Алтай»

27.05.2016

27.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

У Китая открываются глаза на «Алтай»

У Китая открываются глаза на «Алтай»

27.05.2016

27.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Китай активизировал переговоры по проекту российского газопровода «Алтай». Вероятно, Пекин воспринимает его как страховку в случае прекращения поставок туркменского газа из-за возможных военных действий в стране.

В июне состоится визит Владимира Путина в Китай, который, как ожидается, придаст мощный импульс экономическому сотрудничеству стран. Безусловно, важнейшую роль здесь играет энергетика. Прогнозы развития китайской экономики и энергетики переписываются регулярно. Однако исследователи сходятся в том, что Китай в последние годы не перестал расти, а только сократил темпы движения вперед.

В области потребления газа все сложнее. Руководство Китая приняло план сокращения доли угольной генерации, так как экологические проблемы крупных городов чрезмерно обостряются. Один из наиболее вероятных сценариев – переход на газ. Возможности увеличения собственной добычи ограничены, поэтому Пекин задумывается о выстраивании системы надежного внешнего газоснабжения. Россия в этой системе играет важную роль. Уже подписано соглашение о поставках по газопроводу «Сила Сибири». Теперь же активизировались переговоры по проекту «Алтай».

Перспективы газопотребления в Китае

Напряженная ситуация на афгано-турецкой границе создает риски газоснабжения Китая, так как Ашхабад является крупнейшим поставщиком газа для Пекина. Сокращение поставок среднеазиатского газа ставит под вопрос экономическое развитие КНР. В настоящее время топливно-энергетический баланс Китая основывается на угле. На долю страны приходится 50,8% от общемирового потребления данного энергоресурса.

Источник: BP Statistical Review 2015.

По экономическим критериям уголь полностью устраивает Китай. Цены на уголь продолжают снижаться с 2010 г. из-за профицита сырья на мировом рынке. Сланцевая революция в США вытеснила уголь с американского рынка. Кроме того, избыток предложения появляется из-за сознательного сокращения рядом стран использования угля из-за его высокого вреда для экологии. Последняя причина принимается во внимание и самим Китаем.

Негативная ситуация в китайских городах заставила руководство КНР взять курс на реформу энергетики, одной из задач которой стала диверсификация энергобаланса путем сокращения доли угля.

Формально Китай должен будет увеличивать использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и газа. Однако ВИЭ дороги и не могут заменить уголь в полной мере. Газовая генерация, в свою очередь, в большей степени подходит для замещения угля, так как позволяет регулировать объемы подачи электроэнергии.

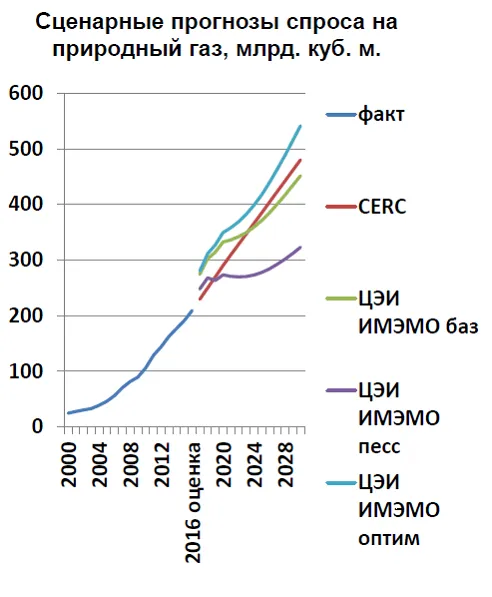

В ноябре 2013 г. на третьем пленуме КПК был утвержден курс на развитие «чистой» энергетики». Однако прогнозы роста потребления газа у различных институтов расходятся. Все соглашаются в том, что темпы роста промышленности и потребления энергоресурсов замедляются. Однако это не значит, что увеличение объемов импорта в ближайшие годы остановится вообще.

Примечание: CERC - China Clean Energy Research Center.

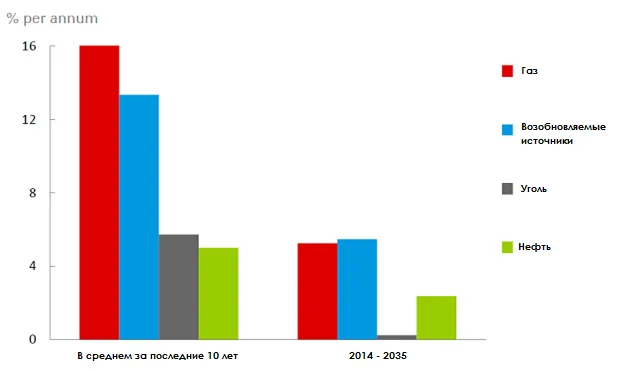

Рост потребления газа в Китае прогнозирует и компания ВР.

Источник: ВР. China 2035 Outlook: Changing energy needs.

Плюсы и минусы проекта «Алтай»

Приведенные данные подтверждают тезис о росте спроса на газ в Китае в долгосрочной перспективе. С учетом рисков прекращения поставок газа из Средней Азии вследствие возможной дестабилизации в Туркменистане, задача построения диверсифицированной системы поставщиков становится для КНР жизненно важной.

Одним из элементов такой системы может стать проект поставок российского газа через западный участок границы – газопровод «Алтай». У данного проекта есть ряд плюсов. Ресурсной базой для поставок газа через западный участок границы РФ и КНР выступают западносибирские и ямальские месторождения.

Из-за текущего сокращения потребления газа в Европе и сокращения доли «Газпрома» на российском внутреннем рынке, резервные мощности компании превышают 170 млрд. куб. м.

Таким образом, «Газпром» фактически без разработки новых месторождений может обеспечить поставки в Китай в объеме, превышающем проектную мощность «Алтая», которая составляет 30 млрд. куб. м. в год. Важно отметить, что рост экспорта российского газа в Европу, о котором часто говорят представители «Газпрома», не повредит поставкам в Китай по западному маршруту, так как месторождения Ямала имеют суммарные запасы около 11 трлн. газа и могут ежегодно давать около 250 млрд. куб. м. газа.

Плюсом «Алтая» является и отсутствие необходимости строительства газоочистительного и газохимического заводов. Природный газ месторождений Западной Сибири и Ямала преимущественно состоит из метана, поэтому его можно экспортировать без дополнительной сложной обработки. Для сравнения газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений – ресурсной базы для «Силы Сибири» (газопровод для поставок российского газа в Китай через восточный участок границы) – является многокомпонентным. Поэтому на месторождениях будет производиться выделение гелия, а в Амурской области будут построены предприятия очистки и переработки газа. Несмотря на то, что газохимия позволяет получать продукт большей степени переработки, создание мощностей по переработке требует больших средств и времени. Поэтому «Ямал» можно реализовать за короткий период и с меньшими затратами.

Затраты на строительство самого газопровода также не велики. Общая протяженность газопровода на российской территории 2,6 тыс. км. Однако от Ямало-Ненецкого Автономного округа до Новосибирска необходимо будет только увеличить пропускную способность уже имеющихся газотранспортных мощностей. Новый участок от Новосибирска до границ с Китаем будет иметь протяженность примерно 720 км.

Одной из главных проблем реализации проекта «Алтай» является первоначальная трасса газопровода, пролегающая через плато Укок, включенное в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Коренные народы Алтая много веков хоронили здесь своих предков, поэтому плато является для них сакральным местом. Многие также считают Укок воротами в Шамбалу.

«Газпром» готов пойти на пересмотр маршрута прокладки газопровода, пустив его в обход плато. Для этого необходимо решить основную проблему проекта – договориться с Китаем по цене газа.

Пока что CNPC и «Газпром» не могут прийти к компромиссу. Однако в последнее время переговоры активизировались. 22 марта Первый заместитель Премьера Государственного Совета КНР Чжан Гаоли обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером перспективы реализации проекта «Алтай».

Вероятно, Китай всерьез рассматривает сценарий прекращения поставок туркменского газа из-за возможных военных действий в стране.

Поставки газа из России позволят подавать схожий объем – 30 млрд. куб. м. фактически по тому же маршруту («Алтай» сможет быть подключен к существующему газопроводу из Средней Азии на территории Китая).

Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

19 мая был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, итоговый документ может быть принят в течение года. В военно-политическом плане вступление Черногории в Альянс подорвет сербскую концепцию нейтралитета. Сегодня Сербия и Черногория находятся в положении, схожем с тем, что было в канун Первой мировой войны, когда они оказались окружены противоборствующими силами. Какую роль в сложившейся ситуации может сыграть Евразийский союз?

Союз нейтральных государств: есть ли шанс?

Митинги против вступления в НАТО в странах Балканского полуострова осенью-зимой прошлого года активизировали политический компонент присутствия России на Балканах. Безусловно, что-то делалось и до этого, однако именно черногорские события и несколько запоздалая реакция общественного мнения России (так, первые российские журналисты появились в Подгорице лишь спустя неделю после начала событий, а публичная реакция МИД была спустя три недели после начала митингов) показали, что необходимо удвоить усилия.

Промежуточным результатом этой работы стала Ловченская декларация, подписанная в г. Цетине 6 мая 2016 г. между партией «Единая Россия» и Демократической народной партии Черногории (ДНП) при участии Социалистической народной партии (СНП). Также в ноябре 2015-феврале 2016 гг. было налажено сотрудничество между антинатовской оппозицией Черногории и партией «Родина».

Ловченская декларация содержит несколько принципиальных моментов. Первый и самый главный – обсуждение инициативы по созданию Союза нейтральных суверенных государств Юго-Восточной Европы и конституционном закреплении военного нейтралитета. Это возрождает хорошо знакомый для бывшей Югославии концепт Движения неприсоединения. Другой момент – сбалансированность с процессом интеграции Черногории в Евросоюз. Третий момент – курс на выход Черногории из режима санкций против России. Наконец, традиционные мотивы – защита культурных и религиозных ценностей, признание Косова частью Сербии, поддержка диаспор и.т.д.

Внимание России к региону, конечно, объясняется не только отмеченными задачами. После распада Югославии Балканский полуостров сохранил свое значение для Москвы. Он по-прежнему представляет собой стратегическую зону для крепнущего Черноморского флота. Отсюда могут исходить военные угрозы НАТО для юга Евразийского союза.

Россия заинтересована в сохранении нейтральных портов в Средиземноморье и на Адриатике.

Наконец, есть ментальная близость, а также боевое братство: история показала, что балканские народы, прежде всего сербы и черногорцы, готовы взяться за оружие, если над Россией нависнет опасность. Конечно, общее прошлое наших народов нельзя изображать наивно – всегда существует прагматизм и различное понимание национальных интересов. Однако сегодня эти интересы во многом общие.

Для России они заключаются в остановке продвижения НАТО и сохранении существующих позиций в регионе. Для балканских стран – в разрешении нравственной дилеммы и расширении векторности во внешней политике. Наконец, для многих политиков и просто людей с активной позицией, не обязательно питающих горячие симпатии к России, сам факт ее существования как мощной державы символизирует возможность альтернативы и баланса в мире.

Разрушение нейтралитета

Если Ловченская декларация будет реализована, то может открыть новую перспективу государствам, испытывающим сложности с евроатлантической интеграцией. Наиболее очевидный пример – Македония, однако это касается Сербии и Боснии и Герцеговины, а также в меньшей степени Черногории, евроатлантический вектор которой просматривался с момента создания этого государства в 2006 г.

Однако на пути к реализации этих планов предстоит столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, прецедент интеграции в ЕС без вступления в НАТО встречается редко, и к региону Центральной и Юго-Восточной Европы слабо применим. Во-вторых, действия России вполне конкретно и враждебно интерпретируются Брюсселем. О российской угрозе на балканском направлении громко заговорили зимой 2014 г. в связи с Крымом и конфликтом на востоке Украины.

Ответом Запада стал ряд экстренных шагов. Было выдано приглашение в НАТО Черногории, предоставлен статус кандидата в ЕС Боснии и Герцеговине. Несколько ранее в Черногории прошла пронатовская и антироссийская кампания, так называемая «война рекламных плакатов». Затем появились различные конспирологические теории в духе, что приток беженцев на Балканы вызван военной операцией России в Сирии.

Риски дестабилизации растут

Иными словами, как бы Москва не подчеркивала свое уважение к выбору балканских государств, какими бы примирительными не были формулировки той же Ловченской декларации, а там говорится всего лишь о «дальнейших шагах в обсуждении инициативы» по нейтралитету, любые альтернативные действия будут интерпретироваться в логике игры с нулевой суммой и провоцировать ответное давление на местные элиты, чтобы устранить «шероховатости», представляющие, по мнению Брюсселя, интерес для российской дипломатии. Это показывают события в Республике Сербской, давление на которую с 2014 г. нарастает. Таким образом, продвижение России на Балканах в одних направлениях будет сопровождаться возникновением проблем на других – требуется разработка плана действий на случай самых негативных сценариев.

Сложность может заключаться в авантюристских действиях части местной правящей элиты, которая может почувствовать себя загнанной в угол, тем более, что ее курс, по данным соцопросов, не поддерживает как минимум половина населения.

За последние месяцы в Белграде и Подгорице прошел ряд многотысячных демонстраций. И М. Джуканович и А. Вучич вели себя крайне неуверенно, говорили о «руке Москвы» и «цветном сценарии». Это мнение склонны разделять различные западные политологи, оправдывающие двух руководителей.

Не исключена ситуация, когда местные власти попытаются ввести режим чрезвычайной ситуации для защиты «свободного выбора суверенной нации».

Может быть выбран любой повод – от организации очередной демонстрации до обвинений в развале правящей коалиции или дестабилизации. О такой возможности говорит экстраординарная ситуация, сложившаяся на последних выборах в Сербии. Нечто подобное может произойти и в Республике Сербской, где 14 мая одновременно состоялись митинги сторонников и противников М. Додика, и в Македонии, где завершается действие достигнутого в прошлом году консенсуса между властью и оппозицией.

Конец доктрины неприсоединения?

Главным же на ближайшее время является вопрос Черногории, ведь движение неприсоединения с ней или без нее – это две разные вещи. Сегодня Сербия и Черногория находятся в положении, схожем с тем, что было в канун Первой мировой войны, когда они оказались окружены с трех сторон противоборствующими силами.

Тогда Черногория, отделенная от Сербии узкой полоской Османской империи и не имевшая до 1918 г. большей части побережья, неизменно поддерживала Сербию во всех войнах. Сегодня же происходит искусственный отрыв одной республики от другой.

В военно-политическом плане вступление Черногории в НАТО подорвет сербскую концепцию нейтралитета.

Во-первых, Сербия окажется полностью окруженной странами Альянса. Во-вторых, это даст аргументы местным политикам и различным лоббистам, которые, играя на национальных чувствах, будут продвигать пересмотр нейтралитета в связи с тем, что якобы он привел к отдалению Черногории и отторжению Косова, а значит требуется «воссоединение через интеграцию» в евроатлантическое сообщество.

С другой стороны, неприсоединение ряда стран повлияет на весь регион. Гипотетическое изменение статуса Черногории или Боснии и Герцеговины поднимет вопрос о взаимоотношениях Хорватии и Сербии. В Македонии затрагивается целый комплекс региональных отношений, где фигурируют территориальные споры, международно-правовые определения, проблемы самоидентификации и самоопределения наций. Не решены проблемы внутреннего этнического и административного устройства Сербии. Переплетенность и взаимное проникновение факторов указывают на то, что ограничить программу неприсоединения лишь славянскими православными республиками не получится, и придется задумываться о выходе за границы очерченного ареала.

Сложности есть и в позиции по Косово в связи с тем, что страны региона имеют разную позицию по его признанию. Так, независимость Косова не признается Словакией, Румынией, Боснией и Герцеговиной, в том числе Республикой Сербской, которая хоть и не признает независимость края, но готова использовать ее как прецедент для собственной сецессии.

Евразийский вектор как альтернатива

Таким образом, необходима позитивная программа, которая сумела бы встроить неприсоединившийся «блок» (существующий пока только на бумаге) во внешнюю среду. Было бы весьма продуктивно, если бы эта программа основывалась не только на мотивах «славного прошлого», но и «перспективного будущего». Но это тоже пока проблема. Весьма четко высказался на эту тему в своих последних выступлениях соучредитель медиацентра «Русский Экспресс» в Белграде Евгений Баранов.

К сказанному стоит добавить, что хорошей эпохой для выдвижения альтернативной программы были 2000-е гг., когда на Балканах утвердился российский бизнес, евроатлантические перспективы многих стран были не так определенны, отношения с местными лидерами (в том числе с подвергшимся сегодня критике М. Джукановичем) вполне теплыми. В отношениях с ЕС не было кризиса, а эхо агрессии НАТО в Югославии было более ощутимым, чем сегодня. Это время во многом было упущено. Однако, как бы ни завершилась нынешняя черногорская эпопея, а вслед за ней и весь виток интеграции в НАТО, пророссийские настроения и укрепления сторонники евразийского вектора на Балканах будут сохраняться. Задача России – не дать им угаснуть.

Никуда не денутся и проблемы современных балканских государств (отсутствие социально-экономической перспективы, недовольство элитами, поиск новых лидеров). Здесь ЕАЭС надо постараться стать «территорией возможностей» и предложить балканским странам то, что им не может дать ЕС – трудоустройство на родине, процветание семьи, повышение уровня технической и гуманитарной культуры, карьерные перспективы в Евразийском союзе. В этом и заключается реальная альтернатива, которую можно развивать.

Кто на службе русофобии в Беларуси?

Кто на службе русофобии в Беларуси?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кто на службе русофобии в Беларуси?

Кто на службе русофобии в Беларуси?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Между гражданами Беларуси и России существует беспрецедентный для обеих стран уровень уважения. Какие технологии и ресурсы идут в ход, чтобы разрушить отношения?

«Цифры» взаимопонимания

Выстроить стратегию евразийской интеграции невозможно без учета мнения общественности по отношению к тем странам, которые в нее вовлечены. В контексте российско-белорусского сотрудничества важно знать не только, как оценивают белорусы перспективы сотрудничества с Россией. Важно и то, какие силы мешают этому и зачем.

Не секрет, что отношения между белорусами и россиянами характеризуются особой искренностью и теплотой, а между жителями этих государств сложилась психологическая и эмоциональная общность, позволяющая хорошо понимать друг друга.

Показателен в этом смысле опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» в апреле 2016 г. Заданный респондентам вопрос звучал так: «С жителями каких стран у россиян, на Ваш взгляд, больше всего общего, с кем нам легче всего найти общий язык, взаимопонимание?».

71% россиян сказали, что легче всего им найти общий язык с белорусами. По этому параметру Беларусь настолько далеко обошла другие государства, что едва ли в ближайшее время кто-нибудь ее догонит. Второе место занял Казахстан, но отставание от Беларуси составило целых 30 пунктов (41%)[1].

Не менее позитивно относятся к россиянам сами белорусы. Так, в 2013–2015 гг. подавляющее большинство (от 80 до 83%) опрошенных в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР» граждан РБ назвали Россию дружественным государством. На втором месте в перечне ответов 2015 г. находился Казахстан (54%), на третьем – Украина (24%)[2].

«Я не враг русскому языку, но не вижу в нем смысла»

Однако существуют силы, ориентированные на иную геополитическую повестку дня. Поэтому не удивительны их попытки снизить высокий уровень взаимного уважения и близости между народами. Они чувствуют себя вполне уверенно, рассчитывая на идеологическую, а то и финансовую подпитку со стороны Запада.

В белорусском обществе называют они себя гордым словом «оппозиция». Эти силы не просто настаивают на союзе с Западом, но всеми способами стремятся распространить русофобские настроения, придавая желаемому ими белорусско-западному альянсу ярко выраженную антироссийскую окраску.

Так, 16 апреля 2016 г. на финансируемом Конгрессом США портале «Радыё Свабода» было опубликовано интервью под названием: «Ксёндз Ігар Лашук: «Я ня вораг расейскай мовы, але ня бачу сэнсу яе прысутнасьці ў Беларусі»[3]. В переводе это звучит так: «Я не враг русскому языку, но не вижу смысла в его присутствии в Беларуси». Интересен подход редакторов, выбравших для заголовка из всего интервью именно это предложение.

Таким образом, через мнение малоизвестного священнослужителя в сознание народа был вброшен мощный пропагандистский мем, направленный на разрушение устоявшейся белорусско-русской языковой общности.

Сказанное ксендзом тут же было раскручено другими оппозиционными СМИ. Появилось множество «дубликатов» интервью, через которые продолжилось программирование нужных оппозиции установок. В этом смысле примечательны следующие два дня. 17 апреля под тем же названием интервью опубликовали на «Нашей ниве»[4]. Но уже под другим названием и в переводе на русский язык новость нарисовалась еще на двух порталах: «Хартия–97» и «Мой BY».

Следует обратить внимание – теперь статья называлась совершенно иначе: «Ксендз Игорь Лашук – чиновникам: После не скажете, что «были на службе». Перед Богом это «не прокатит»[5]. Наконец, 18 апреля одновременно «проехались» не только по русскому языку, но и по чиновникам. На другом прозападном портале, «Белорусском партизане», интервью назвали «Ксендз Игорь Лашук: Белорусские чиновники хуже ИГИЛ»[6].

Технологии пропаганды

Чего добивается прозападная оппозиция, придумывая разные названия для одного и того же материала? Понятно, что речь здесь не идет о соревновании в фантазии. Здесь ведется достаточно тонкая и любопытная игра. Разнобой в названиях позволяет решать принципиально разные задачи и критиковать и русское языковое присутствие, и исполнительную власть (через представляющих ее госслужащих).

В то же время, вынужденные повторы указывают на ограниченность ресурсов оппозиции, которая не в состоянии самостоятельно произвести большие объемы пропагандистского материала. Впрочем, надо отдать должное курирующим оппозиционные СМИ политтехнологам, если, конечно, таковые у них есть, ибо информационный ресурс вброшенного материала был выработан максимально.

Парадокс в том, что настроения, на которые работают оппозиционные СМИ, в Беларуси выражает абсолютное меньшинство населения. Значительная часть белоруской оппозиции предпочитает игнорировать общественное мнение и выдавать собственную точку зрения за мнение большинства.

Обратим внимание на два аспекта. Первый – это президентские выборы 2015 г. в Беларуси. Если мы посмотрим на их результаты, то увидим, что не менее 80% пришедших на избирательные участки граждан проголосовали за А.Г. Лукашенко. Порядка 20% – не проголосовали. При этом, очевидно, что далеко не все из этих 20% являются сторонниками радикальных русофобских взглядов и часть из них, несомненно, поддерживает экономическую интеграцию с Россией.

Второй аспект связан с языком. Согласно проведенному в 2014 г. Информационно-аналитическим центром при администрации Президента РБ опросу, 76% белорусов сказали, что читают и выписывают периодические издания на русском языке, 57,5% – разговаривают на русском в магазинах, транспорте и т.д., 54% – общаются на русском с коллегами по работе, 51% – с друзьями и соседями, 48% – в семье[7].

В такой ситуации оптимальной и в высшей степени демократической будет двуязычная модель, существующая сегодня в Беларуси. Поразительно, но даже прозападные белорусские порталы либо не имеют отдельной белорусскоязычной странички вообще (tut.by), либо вынуждены были создать на своих сайтах страницы на русском («Наша нива», «Белорусский партизан»).

Парадокс в том, что многие оппозиционные журналисты чуть ли не с религиозным фанатизмом проповедуют одноязычную модель, но делают это на русском языке, против которого выступают.

Кто заинтересован в разжигании антироссийских настроений, активно «работая» над этим в Беларуси? В опубликованном на сайте госдепартамента США отчете за 2014 г. указано, что правительство США профинансировано белорусское «Радыё Свабода» в объеме $2,494 млн. [8]

Дополнительно госдеп выделил $673 тыс. на нужды публичной дипломатии в Беларуси (культурные, образовательные, молодежные и иные программы). Из них $167 тыс. ушло на так называемые американские сообщества (American spaces), которые должны знакомить белорусов с американскими ценностями (всего в РБ, согласно представленным данным такие сообщества имеются в 11 городах). Особо американцев интересует молодежь в возрасте до 24 лет[8].

Дефицит непредвзятости

Итак, белорусская оппозиция игнорирует общественное мнение, но всеми силами стремится выдать собственную точку зрения за мнение большинства и использует для этого мощный информационный ресурс. Через него оппозиция систематически воздействует на белорусских граждан, пытаясь установить контроль над информационными потоками.

В экспертно-аналитическом сообществе сложился явный перекос: позиция маргинального меньшинства представлена более широко, и оно называет себя единственной альтернативой, которая противопоставляется официальному истеблишменту.

Поэтому в выигрыше останется тот ресурс, который будет не выдумывать сказки, а информировать и белорусскую, и российскую, и западную общественность о реальном положении дел в стране, в том числе о настроениях белорусов в отношении России и о перспективах развития экономических и культурных связей с этой страной. Это станет хорошим ответом на вопрос о якобы «неразрешимых» противоречиях между Россией и Беларусью, и поспособствует развитию сплоченности и дружбы между проживающими на территории ЕАЭС народами.

[1] Представления о дружеских и вражеских странах // Еженедельный опрос ФОМнибус. – 2–3 апреля 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fom.ru/Mir/12600. – Дата доступа: 19.04.2016.

[2] Интеграционный барометр ЕАБР – 2015 (четвертая волна измерений). – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2015. – с.25.

[3] Ксёндз Ігар Лашук: «Я ня вораг расейскай мовы, але ня бачу сэнсу яе прысутнасьці ў Беларусі» // «Радыё Свабода». – 2016. – 16 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.svaboda.org/content/article/27678653.html. – Дата доступа: 19.04.2016.

[4] Ксёндз Ігар Лашук: «Я ня вораг расейскай мовы, але ня бачу сэнсу яе прысутнасьці ў Беларусі» // «Наша нива». – 2016. – 17 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nn.by/?c=ar&i=168693. – Дата доступа: 19.04.2016.

[5] Ксендз Игорь Лашук – чиновникам: После не скажете, что «были на службе». Перед Богом это «не прокатит» // Мой BY. – 2016. – 17 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.moyby.com/news/216030/. – Дата доступа: 19.04.2016; Ксендз Игорь Лашук – чиновникам: После не скажете, что «были на службе». Перед Богом это «не прокатит» // Хартия – 97. – 2016. – 17 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://charter97.org/ru/news/2016/4/17/200080/. – Дата доступа: 19.04.2016.

[6] Ксендз Игорь Лашук: Белорусские чиновники хуже ИГИЛ // «Белорусский партизан». – 2016. – 18 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belaruspartisan.org/life/340453/. – Дата доступа: 19.04.2016.

[7] Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований за 2014 г. / Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь; под общ. ред. А.П. Дербина. – Минск: Издательство «Белорусский дом печати», 2015. – С.98.

[8] United States Advisory Commission on public diplomacy. 2015 annual report on public diplomacy and international broadcasting. – Washington: Department of State. – P. 227, 233.

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

25.05.2016

25.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

25.05.2016

25.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Прошедшие на выходных протесты в Казахстане привели к стычкам между активистами и силами правопорядка и арестам. Среди задержанных оказались журналисты. О причинах случившегося и реакции на протестные акции рассказал представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат Шибутов.

- Расскажите, какая сейчас обстановка в Казахстане? СМИ пестрят сообщениями о разгонах митингов, арестах журналистов.

- Все протесты начались и закончились 21 мая. Сейчас некоторые задержанные остались в СИЗО и это все. Больше ничего не происходит. Фактически что-то может быть, после того как активистов выпустят из СИЗО после 10-15 суток ареста.

- Что стало причиной и движущей силой протестов? Чего требовали протестующие?

- Движущей силой было социальное напряжение и недовольство. Особо никто не формулировал требования в виде лозунгов, но в целом они хотели провести митинг и протестовать против продажи земли в частную собственность и аренду земли иностранцами. Общая численность собравшихся на митинги по всей стране – 400-500 человек. 300 протестующих дал Алматы, затем был Павлодар с 50 протестующими, в некоторых городах были группы по 15-20 человек. В Астане вообще никаких протестующих не оказалось, хотя все их ждали - и полиция и журналисты

- Насколько требования протестующих соответствуют ситуации в стране?