Куда выведет Евразийский союз китайский «Шелковый путь»?

Куда выведет Евразийский союз китайский «Шелковый путь»?

03.06.2016

03.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Куда выведет Евразийский союз китайский «Шелковый путь»?

Куда выведет Евразийский союз китайский «Шелковый путь»?

03.06.2016

03.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

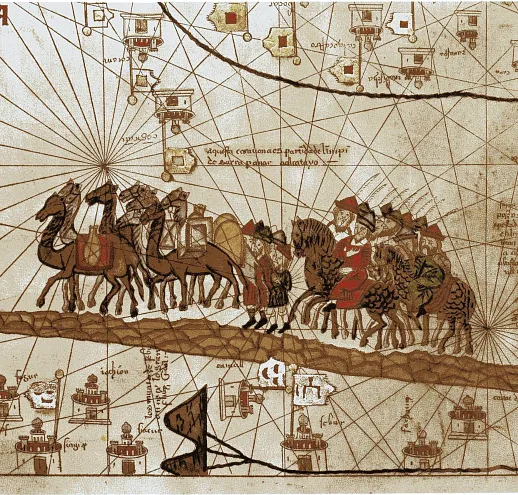

Евразийский союз приступил к сопряжению с Экономическим поясом Шелкового пути. В СМИ муссируются слухи, что Экономический пояс Шелкового пути пойдет в обход России, Беларуси и даже Казахстана. Тем временем, взаимодействие с Китаем начинает приносить конкретные результаты. 31 мая лидеры стран ЕАЭС решили дать мандат интеграционному образованию на переговоры об экономическом партнерстве с Китаем. А Россия и Китай начали проектирование высокоскоростной железной дороги Москва-Казань, которая замкнет грузопоток в Европу на Казахстан и Беларусь.

Пока подвижки происходят в транспортных (увеличение транзита и развитие инфраструктуры) и энергетических («Сила Сибири») проектах. Но основная задача Евразийского союза (ЕАЭС) – использовать ресурсы китайского мегапроекта как рычаг для подъема высокотехнологичных производственных отраслей, а также обеспечить выгодные торговые и экологические нормы взаимодействия с азиатскими партнерами. Есть и существенные риски «провала» сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Прежде всего, это неспособность обеспечить необходимые экологические стандарты.

По сути, проигрыш – это согласие Евразийского союза сугубо на роль посредника, «моста», неспособного удерживать инициативу в отношениях с Китаем, продвигая свои интересы. Это усугубит технологическое отставание, при котором обострение социальной напряженности – лишь вопрос времени.

На конференции об отношениях России и Китая, организованной Российским советом по международным делам в Москве в преддверии визита Владимира Путина в КНР, вопросы сопряжения ЕАЭС и ЭПШП занимали, пожалуй, главное место.

«Первые результаты» сопряжения

Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин заявил о росте объема перевозок грузов между Россией и Китаем за 4 месяца 2016 г. на 14% (объем составил 14 млн т). Транзитные перевозки по территории России в 2015 г. выросли на 70%. В этом году РЖД прогнозирует двукратное увеличение транзитных перевозок.

Инфраструктурное «ядро» сопряжения ЕАЭС и «Шелкового пути» будет формироваться вокруг евразийского высокоскоростного транспортного коридора «Москва-Пекин». Проект замыкает основные сухопутные поставки из Китая в Европу на Казахстан, Россию и Беларусь.

Первый участок проекта – высокоскоростная железная дорога Москва-Казань. Российско-китайский консорциум приступил к совместным работам по проектированию пути. «Это конкретный шаг нашего сотрудничества – общие правила, СНИПы, нормативная документация» - говорит вице-президент РЖД, отмечая, что полученный уникальный опыт взаимодействия можно будет затем применить и в других странах.

По оценкам РЖД, вдоль маршрута проживает более 30 млн человек, а общий общий эффект от реализации проекта составит 11 трлн руб (около $165 млрд) за первые 10 лет эксплуатации.

Не «потерять» Дальний Восток

Директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктор Ларин подчеркивает, что «приграничные связи – один из столпов российско-китайского взаимодействия, пока достаточно слабый». Буксуют программы, трансграничные связи в основном развиваются стихийно.

Однако основную угрозу ученый видит в перемещении фокуса развития Дальнего Востока России на Запад. Фактически, речь идет о сценарии, когда основные магистрали «Шелкового пути» пройдут через западный китайский округ Синьцзян, оставив на обочине Транссиб и дальневосточные порты.

Проблема развития дальневосточных территорий остро стоит не только в России, но и в Китае, где этот регион существенно отстает в развитии. «В северо-восточных провинциях Китая предпринимаются попытки продлить «Шелковый путь» на свою территорию и затем – на транспортные коридоры Приморье-1, Приморье-2, ведущие к портам Тихого океана. От этого обе стороны только выиграют», - подчеркивает эксперт. Однако, несмотря на создание новых инструментов развития Дальнего Востока – свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОРов), Ларин не видит альтернатив государственному участию России в развитии Дальнего Востока.

«Геометрия» сопряжения ЕАЭС и ЭПШП

Президент Фонда «Центр стратегических разработок» Павел Кадочников подчеркивает, что отношения России и Китая находятся сегодня в благоприятной фазе, возможности которой надо активно использовать. Так, по данным эксперта, доля КНР в экспорте России возросла с 5% в 2010 г. до 8% сегодня.

Сегодня наметился ряд крупных факторов, способствующих сближению ЕАЭС и КНР. Это подталкивает развивающиеся страны к объединению усилий для стабилизации своих экономик и привлечения инвестиций. Во-вторых, пробуксовка переговоров о либерализации торговли по линии МВФ (Дохийский раунд) стала очевидна. Поэтому основной прогресс происходит на региональных переговорах о свободной торговле. Формирование трансокеанских партнерств США на Востоке и Западе навязывает остальным игрокам не всегда выгодные нормы торговли и экономической деятельности.

Отсюда, по мнению Кадочникова, проистекают три основных приоритета в сопряжении ЕАЭС и КНР:

1. Избежать скоропалительных действий по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и КНР. Вопрос полного обнуления таможенных тарифов чувствителен и требует длительной подготовки и внутреннего консенсуса в ЕАЭС. Непродуманные действия могут нанести ущерб производителям.

2. Отложив создание ЗСТ на более поздний срок, следует сосредоточиться на переговорах по вопросам экономического партнерства – повышение согласованности работы таможни, облегчение таможенных процедур, «состыковка» техрегламентов и фитосанитарных норм и т.д.

3. Формирование общей повестки ЕАЭС и ЭПШП в борьбе за правила глобальной торговли. В частности, выработка консолидированной позиции по регулированию ГМО, использованию личных данных, разрешению деловых споров (арбитраж) и т.п. Это те вопросы, где, по мнению эксперта, КНР и ЕАЭС схожи в позициях и не принимают правила, навязываемые «большими партнерствами» под эгидой США. Координируя позиции по этим вопросам с привлечением стран ШОС и АСЕАН наши страны получают возможность конкурировать с Западом по вопросам определения правил мировой экономики.

Директор Института изучения России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований Ли Синь в целом разделяет данные подходы. Он полагает, что приоритеты КНР совпадают сегодня «с новой российской концепцией Большой Евразии, которая вышла за рамки бывшего СССР».

В сопряжении ЕАЭС и Шелкового пути эксперт выделяет два основных компонента – «жесткую» и «мягкую» инфраструктуру. Первая включает развитие сухопутного и морского трансконтинентальных транспортных коридоров. Мягкая инфраструктура предполагает согласование таможенных правил, технических и фитосанитарных стандартов с перспективой выхода на зону свободной торговли в рамках ШОС с подключением АСЕАН.

Как показала прошедшая конференция, на экспертном уровне стратегического видения между ЕАЭС и Китаем не наблюдается резких противоречий. Однако на уровне тактики сохраняется множество проблем и противоречий. Минимизация пагубных эффектов требует укрепления общей позиции стран Евразийского союза на переговорах с Китаем и «цепкого» отстаивания своих интересов.

Сербия на пороге «цивилизационного выбора» между Западом и Востоком?

Сербия на пороге «цивилизационного выбора» между Западом и Востоком?

03.06.2016

03.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Сербия на пороге «цивилизационного выбора» между Западом и Востоком?

Сербия на пороге «цивилизационного выбора» между Западом и Востоком?

03.06.2016

03.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В 2016 г. НАТО резко активизировало влияние на Сербию, де-факто поставив под вопрос ее нейтральный статус. Как полагают эксперты, уже решенный вопрос о вступлении Черногории в Альянс подорвет концепцию нейтралитета Белграда. С другой стороны, Евразийский союз принял решение о начале переговоров с Белградом о свободной торговле. Может ли Сербия столкнуться с «цивилизационным выбором», как это произошло с Украиной? «Евразия.Эксперт» обратился за разъяснениями к научному сотруднику Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Георгию Энгельгардту.

- ЕАЭС принял решение о начале переговоров о зоне свободной торговли с Сербией. О чем именно идет речь?

В настоящий момент Сербия имеет несколько различающиеся соглашения о свободной торговле с Россией, Беларусью и Казахстаном. Их надо привести к общему знаменателю, а также включить в соглашение Армению и Кыргызстан. Это даст возможность облегченного выхода сербских товаров на рынок Евразийского союза.

- Одним из основных экспортных товаров Сербии может статьи автомобиль марки Fiat. Не повредит ли это машиностроению в странах ЕАЭС?

- Речь идет о модели А500, которую выпускают на заводе в Сербии. Большой угрозы для отечественных автопроизводителей здесь нет, учитывая наши климатические и иные параметры эксплуатации. Малолитражки Fiat вряд ли совершат переворот, заставив людей отказаться от автомобилей отечественного производства и срочно сесть за руль дамской модели Fiat. До сих пор такой «революции» не произошло, хотя при строительстве завода в Сербии ставка делалась на российский рынок. Возможно, стоило по-другому подойти к выбору экспортной модели.

- Какие тогда выгоды получит Сербия от заключения соглашения о свободной торговле с ЕАЭС?

- Для Сербии важны поставки сельскохозяйственной продукции на внешние рынки и, в том числе на рынки стран ЕАЭС, а также привлечение инвестиций в собственную промышленность. Перспективы расширения вывоза товаров на евразийский рынок могут подстегнуть инвестиции в производственный сектор. Но есть большой вопрос.

Сербия получила огромное окно возможностей 2 года назад, когда началась «санкционная война» между Евросоюзом и Россией.

Тогда Сербия, как страна, не вводившая санкций против России, получила очень льготный режим для поставок на российский рынок. Это касается, в первую очередь, сельхоз продукции. Были большие надежды, что сербы смогут толчком нарастить свой экспорт в Россию. Но в целом надежды не оправдались. В немалой степени потому, что сербское правительство, вероятно, под влиянием Евросоюза, специально уклонилось от любого стимулирования сельхоз экспорта в Россию. Для европейских партнеров специально подчеркивалось, что сербские производители не будут занимать ниши, которые оставили на российском рынке европейцы. Раз до сих пор не использована эта возможность, то сложно сказать, насколько эффективно будет использовано Сербией готовящееся соглашение с ЕАЭС.

- Есть ли связь между активизацией НАТО в Сербии и началом переговоров с ЕАЭС? Не пытается ли ЕАЭС использовать экономические рычаги, чтобы не допустить дальнейшего втягивания Сербии в НАТО?

- Думаю, это вещи разного порядка. Есть совершенно отдельный интерес Евразийского союза, которому важно как интеграционному объединению обрастать, помимо «ядра участников», сетью внешний связей в форме экономических соглашений с третьими странами, не входящими в объединение. Это совершенно естественная логика.

Конечно, можно предположить, что есть элемент борьбы за симпатии Белграда. Но, на мой взгляд, основные решения – такие как взаимодействие с НАТО или другими альянсами – принимаются на уровне политических отношений, а не экономических.

- Как вы оцениваете перспективы развития внутриполитической ситуации в Сербии на фоне активизации НАТО? Стоит ли ожидать политической дестабилизации?

- Нет твердых оснований для прогноза о скорой политической дестабилизации. Но проблемы навязывания Белграду курса в НАТО и постоянных попыток ограничить сотрудничество с Россией – они есть. Это вызывает заметное раздражение в Сербии, которое выливается и в политическую сферу. Эта проблема никуда не исчезнет, хотя маловероятно, что в ближайшее время она примет острые формы.

- Зачем НАТО Сербия?

- Здесь несколько уровней мотивировки. Во-первых, Альянс стремится полностью поставить под свой контроль все оставшиеся «островки» вне зоны контроля в Европе. Одна из зон – на Балканах, прежде всего, Сербия и Македония. Их надо окончательно завести в Альянс и тем самым поставить точку в этом вопросе. Во-вторых, это важно с политической точки зрения. Сербия – это одна из немногих стран, которая отважилась не подчиниться НАТО вплоть до войны. Следовательно, необходимо ее окончательно переформатировать, «переучить», чтобы это стало демонстрацией мощи Альянса. И третий очень важный момент. С обострением украинского кризиса в НАТО и некоторых европейских державах возникло желание полностью закрыть любые окна для влияния России на европейскую политику. Сербия – одно из таких окон возможностей для России.

Беседовал Вячеслав Сутырин

Закулисные игры белорусской «конструктивной оппозиции»

Закулисные игры белорусской «конструктивной оппозиции»

02.06.2016

02.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Закулисные игры белорусской «конструктивной оппозиции»

Закулисные игры белорусской «конструктивной оппозиции»

02.06.2016

02.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Белорусский политолог Андрей Лазуткин разбирался в хитросплетениях тактики белорусской оппозиции, конфликтах и финансовых потоках

До недавнего времени ниша «конструктивной оппозиции» в белорусской политике фактически пустовала, что было обусловлено непопулярностью старых лидеров, низкой внутренней конкуренцией и отсутствием адекватной политической повестки.

С 1995 г. оппозицией последовательно отрабатывались различные сценарии избирательных кампаний:

- бойкот

- проведение альтернативных выборов

- тактика выдвижения единого кандидата

- «массовый забег» – работа по максимально широким целевым группам

Каждый сценарий завершался акциями протеста, которым в президентских кампаниях отводилась ключевая роль. Выборы депутатов местных Советов и Парламента использовались преимущественно для раскрутки политических организаций и агитации, а не для озвучивания конструктивных инициатив.

Сейчас наблюдается новая картина: белорусскаяоппозиция достаточно четко структурировалась на экстрарадикальную (Конгресс Николая Статкевича) и внешне конструктивную («Говори правду» Андрея Дмитриева).

В условиях нормализации отношений с США и ЕС факт поляризации оппозиции может быть использован властью как для окончательной дискредитации радикальной группы, так и «на экспорт», для получения внешнеполитических дивидендов по итогам парламентских выборов.

«Говори правду» – шаг вперед или два шага назад?

Организация действует с 2010 г. в форме общественного движения (кампании) и демонстрирует положительную динамику. Если в 2012 г. «Говори правду» выдвинули 25 кандидатов в Палату представителей, то на парламентских выборах 2016 г. кампания планирует заявить максимальное количество кандидатов по 110 избирательным округам.

Структура выдвинула кандидатов в президенты в 2010 и 2015 гг., а также совместно с другими организациями провела кампанию «Народный референдум».

Фабула «Народного референдума» предполагала сбор подписей граждан для внесения инициативы о проведении республиканского референдума. Отметим, что среди шести пунктов, предложенных на референдум, фигурировал и вопрос о геополитических приоритетах: «Поддерживаете ли вы курс на экономическую интеграцию, ассоциацию и создание безвизового пространства с Европейским Союзом?». Кампания позиционировалась как проевропейская, выступала против военной интеграции в рамках Союзного государства.

Однако «Народный референдум» изначально ставил перед собой фиктивную задачу. Согласно ч.1 ст.47 Конституции Республики Беларусь, республиканский референдум может быть назначен главой государства по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом. По итогам кампании в Палату представителей в октябре 2014 г. было передано «обращение», подписанное якобы 50 тысячами граждан, на которое в месячный срок был получен ответ об отсутствии необходимости в проведении референдума.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина отметила, что соответствующая инициативная группа не была зарегистрирована, а подписи являются юридически ничтожными и не могут быть учтены при принятии решения о проведении референдума.

Тем не менее, фиктивной кампанией был достигнут ряд реальных целей:

- активистами отработан механизм сбора подписей;

- получена обширная база подписных данных (изначально заявлялось о 120 тыс. подписей, однако передано было 50 тыс.);

- достигнута частичная координация оппозиционных структур;

- «Говори правду» получили опыт консолидации «под себя» других оппозиционных групп.

По утверждению Анатолия Лебедько, лидера ОГП, «Говори правду» имели «спецфинансирование» для сбора подписей на момент проведения кампании. Это позволило «Говори правду» привлечь активистов других организаций и для последующей президентской кампании-2015.

Конгресс демократических сил и раскол в оппозиции

С момента появления «Говори правду» не утихают дискуссии об источниках ее финансирования. В оппозиционных белорусских СМИ фигурировала информация, что в 2010 г. «Говори правду» получала средства из «российских источников». По утверждению оппозиционного политолога А. Федуты, по итогам Конгресса демократических сил (КДС), направленного на подготовку оппозиции к президентским выборам-2015, «Говори правду» выступила в качестве единственного получателя финансирования со стороны «донорского бюро» иностранных спонсоров, базирующего в Вильнюсе.

Федута отмечает, что менеджер «Говори правду» Дмитриев предложил спонсорам достаточно удачную стратегию проведения выборов, с учетом объективных факторов: недоговороспособность КДС, невозможность выдвижения и регистрации Н. Статкевича, который видел себя только в роли единого лидера всей оппозиции на выборах 2015 г. В качестве кандидата при любых раскладах (КДС или самостоятельное выдвижение) фигурировала только фамилия лидера структуры В.Некляева.

Ранее, в период проведения и подготовки Конгресса (февраль 2014-апрель 2015 гг.) Дмитриев и Некляев предлагали модель определения единого кандидата от оппозиции через сбор подписей. Такая модель не устроила ни одну структуру, вошедшую в КДС, поскольку требовала наличия значительных людских ресурсов и опыта в сборе подписей, а «Говори правду» имели очевидное преимущество.

Не получив поддержки других организаций, Некляев блокировал все попытки Конгресса выдвинуть единого кандидата по иным, не устраивавшим «Говори правду» схемам. Однако в итоге и в самой «ГП» происходит конфликт – «лицо кампании», Владимир Некляев, отказывается от дальнейшего сотрудничества с Дмитриевым, который выступал против снятия кандидатуры от «ГП» с президентских выборов. Впоследствии выяснилось, что Некляев предлагал вариант технического кандидата – дублера, который раскручивает фигуру Статкевича, на тот момент находившегося в заключении, а затем снимается с последующим бойкотом выборов.

Практика, однако, показала, что Н.Статкевич был удобен всей оппозиции только в качестве символической фигуры, отбывающей заключение. Его освобождение и предпринятые шаги, наоборот, спровоцировали волну конфликтов и радикализацию части оппозиции.

В преддверии парламентской кампании-2016

Повестка «конструктивной оппозиции» в настоящий момент не ясна. В период президентской избирательной кампании-2015 Татьяна Короткевич демонстрировала достаточно широкое представительство (по факту, на нее работало 3 оппозиционные структуры – Белорусский народный фронт (БНФ), движение «За свободу», БСДП(Г), входившие в коалиции). Политик также ссылалась на некую программу «мирных перемен» в Беларуси, основанную на пунктах «Народного референдума».

Однако с момента президентских выборов программа «Говори правду» не обновлялась. Кампанию со скандалом покинул В. Некляев, организации-сателлиты вышли из коалиции, а радикальная оппозиция во главе со Статкевичем в настоящий момент ведет ярую информационную кампанию против Т. Короткевич и А. Дмитриева, обвиняя их в сотрудничестве с белорусскими спецслужбами.

Татьяна Короткевич по итогам выборов публично заявила, что согласна получить от власти должность, на что Александр Лукашенко высказался в духе: «А что вы умеете?».

Не сложилась у Татьяны Короткевич и партийная карьера. Напомним, что Т. Короткевич является членом социал-демократической БСДП(Г). Логично было бы ожидать, что по итогам президентской кампании Татьяну Короткевич изберут председателем или секретарем ЦК данной партии. Вместо этого в БСДП(Г) произошел раскол: сформировалась «группа Масловского», поддерживающая Т. Короткевич, которая на съезде открыто выступила против старого руководства партии («группы И. Вешторд»), но потерпела поражение. Кроме того, «Говори правду» в пятый раз (апрель 2016 г.) было отказано в регистрации в качестве общественного объединения.

Возможная фальсификация подписей

20 мая 2016 г. бывший активист кампании «Говори правду» (координатор по сбору подписей в Минске) Я. Берникович сделал заявление, согласно которому в столице за Татьяну Короткевич было собрано лишь 14 603 подписи (по данным Центральной избирательной комиссии, за нее подписалось 54 812 человек). Таким образом, расхождение якобы составило более 40 тысяч, а Берникович прямо обвинил бывших коллег в фальсификации.

Отметим, что сам Берникович далеко не рядовой активист. В частности, он руководил региональными избирательными штабами кандидатов в президенты Семена Домаша (2001), Александра Милинкевича (2006) и Владимира Некляева (2010). В настоящий момент Я. Берникович сотрудничает с Н.Статкевичем, является одним из организаторов Белорусского национального конгресса, т.е. поддерживает группировку радикальной оппозиции.

Можно предположить, что таким образом Н. Статкевич и поддерживающие его экс-члены «ГП» В. Некляев и Я. Берникович решили создать информационный повод, дабы отвлечь внимание общественности от темы своего фиаско 15 мая 2016 г. В «Говори правду» информацию опровергли. В любом случае, этот информационный вброс способствует дальнейшему размежеванию оппозиции.

В целом же для этапа сбора подписей характерен ряд типовых нарушений. Практикуется обмен подписными листами, использование данных прошлых кампаний, использование данных коммунальных служб и справочников, грубое копирование (повторение записей), грубая фальсификация (внесение несуществующих данных).

По нашим оценкам, для реального сбора ста тысяч подписей требуется инициативная группа в размере 3-3,5 тысяч человек. На сегодняшний момент ни одна из зарегистрированных оппозиционных партий по отдельности не может выставить столько активистов.

Следовательно, в любом случае привлекаются дополнительные финансовые средства. Напомним также, что по итогам выборов БХД и движение «За свободу!» уже предлагали провести «общественную проверку» собранных подписей.

Отметим, что на практике такие действия юридически невозможны: во-первых, подписные листы содержат персональные данные избирателей, внесенные в регистр населения, который охраняется Законом об информации, информатизации и защите информации; во-вторых, здесь можно усмотреть нарушение законодательства о выборах (ст. 9.10 КоАП). Поскольку открытая общественная проверка невозможна, остается простор для взаимных обвинений и маневров. Впрочем, конъюнктурные потуги правдоискателей вызывают скорее улыбку: в кампании-2010 «подписных» скандалов не было, несмотря на регистрацию кандидатов (Н.Статкевич, Д.Усс, В.Терещенко и др.) с малочисленными инициативными группами, неспособными априори за отведенный срок собрать даже трети от необходимого количества подписей избирателей.

ЕАЭС смотрит на Юг. <i>Итоги саммита в Астане</i>

ЕАЭС смотрит на Юг. <i>Итоги саммита в Астане</i>

02.06.2016

02.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

ЕАЭС смотрит на Юг. <i>Итоги саммита в Астане</i>

ЕАЭС смотрит на Юг. <i>Итоги саммита в Астане</i>

02.06.2016

02.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

31 мая в Астане состоялась встреча глав государств Евразийского экономического союза. Можно выделить два ключевых результата: принятие концепции формирования общего рынка газа и нефти в рамках ЕАЭС, а также начало переговоров с Китаем об экономическом партнерстве и Сербией о режиме свободной торговли. Учитывая активные консультации с членами АСЕАН, четко прорисовывается южный вектор приоритетов ЕАЭС. Насколько ЕАЭС готов к такому повороту и какую «домашнюю работу» надо провести, чтобы укрепить союз?

Поворот на Юг

Учитывая географическое положение Китая и Сербии, ставших ключевыми странами на международной повестке встречи глав государств ЕАЭС, впору говорить не столько о восточной, сколько о южном векторе развития ЕАЭС. В эту логику укладывается и активизация контактов с государствами АСЕАН, консультации с Ираном, Израилем, Египтом и другими странами о создании зон свободной торговли.

Заведующая сектором экономического развития постсоветских государств Института экономики РАН Елена Кузьмина считает главным событием саммита глав государств ЕАЭС в Астане решение о начале переговоров Евразийского союза с Пекином о формировании всеобъемлющего экономического партнерства.

«Важно, чтобы сотрудничество с Китаем не ограничивалось лишь транспортной сферой, но дало импульс производственным предприятиям в России», - подчеркивает эксперт.

Директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев соглашается с этой позицией: «Транспортный коридор нужен Китаю. Нам нужны более широкие рынки, загрузка предприятий и транспортных сетей». Эксперты сходятся во мнении, что Китай традиционно жестко отстаивает свои интересы на переговорах, поэтому для достижения взаимовыгодных решений требуется время.

Южный вектор ЕАЭС на международной арене закрепляется и решением лидеров «пятерки» в Астане приступить к переговорам о зоне свободной торговли между Евразийским союзом и Сербией. Сейчас Россия, Беларусь и Казахстан имеют торговые соглашения с Белградом, условия которых отличаются. Как ожидается, все пять стран ЕАЭС в результате переговоров придут к единой модели торговых отношений с Сербией.

На встрече глав государств ЕАЭС также обсуждалась инициатива Казахстана, председательствующего в объединении в этом году, провести форум Евразийского и Европейского союзов.

Страны-участницы Евразийского союза поддерживают курс на диалог с Евросоюзом. Однако эксперты скептически смотрят на возможность достижения конкретных результатов в текущей ситуации.

Елена Кузьмина подчеркивает, что ЕС в настоящее время не признает ЕАЭС как объединение, предпочитая выстраивать индивидуальные отношения с каждой из стран-участниц. По мнению эксперта, проблемы взаимодействия ЕС и ЕАЭС связаны не столько с текущим обострением отношений с Россией, сколько с общим нежеланием ЕС иметь растущего конкурента у своих границ.

Пессимистически оценивает сегодняшние перспективы диалога ЕС и ЕАЭС и Дмитрий Журавлев, отмечая, что в Евросоюза сегодня идеологические соображения нередко превалируют над экономическими. «Для ЕС сегодня важнее идеологическое единство с США, чем экономическое сотрудничество с ЕАЭС», - подчеркивает Журавлев.

Проблема устранения изъятий в рамках ЕАЭС

Решения на внешнем контуре Евразийского союза окажутся несостоятельными без укрепления экономики союза. Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей Кизима указывает на медленную скорость принятия ключевых решений в союзе. «Вышло так, что возникновение ЕАЭС совпало с крупным региональным кризисом. Это мотивация, чтобы искать эффективные способы его преодоления», - подчеркивает эксперт.

Главным инструментом, по мнению Кизимы, могло бы стать ускорение работы по созданию единого рынка и снятию внутренних барьеров. Это могло бы компенсировать и текущее снижение товарооборота по ряду позиций. «На повестке дня по-прежнему нет действий в этом направлении. А все остальные шаги остаются полумерами, не оказывая стимулирующего воздействия для движения в правильном направлении», - подчеркивает Кизима.

Елена Кузьмина видит причину медленного устранения изъятий в торговле внутри ЕАЭС в наличии «чувствительных групп товаров на внутренних рынках стран-участниц, от которых зависят рабочие места и наполняемость бюджета». В случае резкого обнуления тарифов на эти товары национальные экономики стран могут сильно пострадать от усилившейся конкуренции.

По мнению эксперта, единственный путь к устранению изъятий – это дальнейшая диверсификация и специализация экономик стран-членов ЕАЭС, что позволит смягчить внутреннюю конкуренцию.

Следует отметить, что изъятия существуют практически во всех экономических объединения, в том числе в Евросоюзе. Здесь важно соблюсти правило «золотой середины», так как слишком быстрое устранение изъятий может нанести экономический ущерб, а слишком медленное приведет к торможению интеграционных процессов.

Дмитрий Журавлев указывает на «вечную проблему евразийской интеграции – всегда удается двигаться вперед, но хочется двигаться быстрее». Эксперт связывает это с опытом СССР, «который мы все еще хорошо помним», поэтому «автоматически сравниваем результаты евразийской интеграции с тем, что было тогда».

В процессе интеграции участники стремятся смягчить любые удары по своим суверенитетам. Журавлев сравнивает это с процессом переговоров глав государств о договоре ЕАЭС в 2014 г.: «Всем понятно, что подписывать надо, но всех волнует, как конкретные решения будут восприняты внутри каждой из стран». Этим объясняется медленный процесс устранения изъятий по отдельным группам товаров из общего рынка союза.

На пути к «Евразийскому энергетическому союзу»

Одно из главных конкурентных преимуществ Евразийского союза на мировой арене – обширные ресурсы и энергетическая отрасль. Как полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (Москва) Игорь Юшков, на практике уже существуют некоторые слагаемые энергетического союза, полная реализация которого планируется к 2025 г. Как указывает эксперт, с Беларусью, Арменией и Кыргызстаном уже осуществляется беспошлинная торговля энергоносителями. Де-факто обеспечено свободное использование газотранспортной системы в рамках ЕАЭС для перетока энергии без таможенных пошлин.

Теоретически это предоставляет возможности, например, для Беларуси закупать газ из Казахстана или Туркменистана. Однако обе страны отправляют основной объем голубого топлива на китайский рынок. А учитывая стоимость доставки, цена вряд ли будет конкурировать с российским газом, - полагает Юшков.

«Можно попробовать унифицировать тарифы на прокачку энергоносителей между странами ЕАЭС, однако это тяжело, так как части транспортных систем принадлежат частным собственникам, которые сами устанавливают тарифы»,- подчеркивает эксперт.

Одна из главных задач, которую предстоит решить для создания общего рынка нефти и газа – это либерализация внутреннего экспорта энергоносителей в страны ЕАЭС. «Речь идет о том, чтобы сделать правила продажи газа внутри ЕАЭС как внутри России, чтобы любая компания могла продавать газ любым потребителям в Беларуси и Армении», - поясняет Юшков.

Это приведет к понижению цены на газ для Беларуси и Армении, так как они смогут играть на конкуренции поставщиков.

Сергей Кизима также считает, что единый рынок энергоресурсов послужит основой для реальной конкуренции производителей, что вызовет снижение цен для тех кто, в них нуждается внутри Союза. «К сожалению, он необходим ЕАЭС уже сейчас, а начнет функционировать только в 2025 г. В связи с невероятно отдаленной датой своего возникновения вопрос о конкретном содержании договора имеет в данный момент чисто теоретический характер», - подчеркивает эксперт.

По мнению Кизимы, действительно важные решения по общему энергорынку будут приниматься ближе к дате начала работы рынка. К тому времени можно ожидать, что экономики стран ЕАЭС достаточно серьезно изменятся, но, поскольку никто точно не знает, как именно, невозможно предсказать, что будет необходимо изменять в договоре.

Инфографика: Отношение к евразийской интеграции

Инфографика: Отношение к евразийской интеграции

01.06.2016

01.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Инфографика: Отношение к евразийской интеграции

Инфографика: Отношение к евразийской интеграции

01.06.2016

01.06.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

Чем кончится «политическая вакханалия» вокруг АЭС в Беларуси

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В последнее время наметилось обострение в белорусско-литовских отношениях. Причина – позиция Литвы по строительству Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вблизи литовской границы, резко ужесточившаяся в последние месяцы. С литовской стороны раздаются заявления об опасности, исходящей от АЭС, вопреки позиции международных организаций.

Белорусская дипломатия весь этот период нарастающего противостояния придерживалась тактики минимизации конфликта. Однако 27 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей впервые за весь период обострившихся отношений высказался на счет позиции литовской стороны в достаточно жесткой форме. Министр констатировал, что в последнее время вокруг БелАЭС развернулась настоящая «политическая вакханалия».

Владимир Макей сравнил позицию Литвы с введением «новых завуалированных санкций».

Основные претензии литовской стороны состоят в вопросе обеспечения безопасности БелАЭС. Литовская сторона считает, что БелАЭС не соответствует всем стандартам безопасности и может нанести урон самому большому городу страны – Вильнюсу. «Нам непонятны упреки литовских партнеров в том, что касается обеспечения безопасности нашего реактора», - сказал министр иностранных дел Беларуси В. Макей.

Алексей Дзермант, главный редактор портала ИМХОклуб.BY (Минск) считает, что заявление министра иностранных дел Беларуси в отношении позиции Литвы по БелАЭС – это закономерная реакция на ту негативную риторику, которая постоянно звучит с литовской стороны:

«Обычно белорусская дипломатия не реагирует на подобные выпады с чьей бы то ни было стороны, но тут они приобрели уж слишком воинственный и неадекватный характер, и выглядит это и как попытка вмешательства во внутренние дела», - считает Дзермант, допуская наличие у литовского руководства намерений использовать институции ЕС для давления на Беларусь.

Эксперт полагает, что в заявлении В. Макея было четко указано, что претензии Литвы не являются обоснованными. У Беларуси выстроена четкая система соблюдения обязательств и взаимодействия со всеми международными организациями, которые занимаются безопасностью в атомной отрасли. Дзермант отмечает, что в заявлении главы МИД Беларуси было также указано, что у страны есть рычаги воздействия на Литву в случае продолжения неконструктивной линии.

«Фактически это означает, что Литва может сама себе создать проблемы на пустом месте, сознательно выбрав путь деструкции белорусско-литовских отношений», - подчеркивает эксперт.

Петр Петровский, руководитель консервативного центра NOMOS (Минск), видит корень набирающего силу конфликта в том, что БелАЭС является успешным инвестиционным проектом в части исторической Виленщины – белорусско-литовского пограничья.

Петровский отмечает, что противоречия начались тогда, когда строительство подошло к финальной стадии. «Литовская территория исторической Виленщины находится в состоянии экономической депрессии – нет работы, люди уезжают на заработки на Запад, либо получают карту поляка и мигрируют в Польшу», - считает эксперт.

После закрытия в 2009 г. Игналинской АЭС без работы осталось большое количество высококлассных и невостребованных в Литве специалистов-атомщиков, готовых уже сейчас переехать на работу в Беларусь. Начали постепенно нарастать миграционные потоки в этом направлении.

«Люди в поисках работы стали выбирать Беларусь. Благо этому способствует общее славяноязычие белорусско-литовского пограничья и одна культура. Литовское руководство почувствовало свои имиджевые и демографические потери», - подчеркивает Петровский.

Однако, несмотря на конфликты в информационном пространстве, по мнению эксперта, БелАЭС для Литвы может играть положительную роль. Вместе с реализацией малого приграничного движения и некоторых инфраструктурных проектов в регионе БелАЭС смогла бы стать точкой роста и обеспечить устойчивое развитие для жителей по обе стороны границы. Но для этого следует преодолеть фобии и начать гармонизацию приграничных территорий.

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

Треугольник «Россия-Индия-Китай»: <i>мифы и реальность</i>

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Полным ходом идет подготовка к визиту Владимира Путина в Китай в июне 2016 г. В экспертной среде кипят споры, насколько успешно идет «поворот» России на Восток. Незамеченным прошло сообщение, что между Евразийским союзом и Китаем создан постоянный консультативный механизм для выработки программы сопряжения. Это означает не только признание со стороны КНР ЕАЭС как партнера по переговорам (то, к чему пока так и не пришел Запад), но и начало реальной работы по «состыковке» китайского Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского союза. Однако интересы государств ЕАЭС не ограничиваются лишь Китаем. Высокий интерес вызывает целый ряд стран, среди которых одна из главных «жемчужин» - это Индия.

Отдельный интерес здесь представляет идея создания коалиции России, Индии и Китая (РИК), впервые выдвинутая Евгением Примаковым около 20 лет назад. Тогда это предложение в Нью-Дели и Пекине восприняли сдержанно, если не сказать прохладно. Однако с тех пор ситуация изменилась. Сегодня все успели привыкнуть к объединению БРИКС, которое стало ничем иным, как воплощением этой идеи в формате «3+». На конференции РСМД «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений», проходящей в эти дни в Москве, вновь поставили вопрос о «стратегическом треугольнике» России, Индии и Китая.

Насколько реально дальнейшее сближение трех стран сегодня? Новейшие тенденции показывают, что такой сценарий вполне возможен, хотя и не гарантирован. Российские и китайские эксперты сегодня предлагают к обсуждению концепцию «континентального партнерства» как соразвития Евразии путем согласования интересов разных стран с акцентом на инфраструктурные проекты и трансграничные связи. В 2015 г. начался процесс присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Индии и Пакистана. Это формирует площадку для более тесной совместной работы России, Индии и Китая в рамках объединения.

Как полагает Чжао Хуэйжун, завотделом Института России, Восточной Европы и Центральной Азии (Китай), главный научный сотрудник Китайской академии общественных наук, ШОС за 15 лет существования состоялась как организация. В числе основных задач организации эксперт называет противодействие вмешательству внешних игроков во внутренние дела стран-участниц ШОС.

Принимая во внимание «свержение правящих режимов при помощи внешних сил в Афганистане, Сирии, Ираке», Чжао Хуэйжун подчеркивает: «В настоящее время внешние силы пытаются расшатать ситуацию в странах ШОС через механизмы цветных революций. Это актуализирует сотрудничество в сфере безопасности».

Вице-президент исследовательского фонда Observer (Индия) Нандан Унникришнан указывает на различия во внешней политике стран «тройки» РИК. «Мы наблюдаем ухудшение отношений России с Западом. Считаю, что это несет не краткосрочные, а долгосрочные последствия». Эксперт полагает, что отношения России и Китая достигли реального уровня «стратегической координации», несмотря на то, что далеко не весь потенциал двустороннего взаимодействия используется. Вместе с тем, по мнению Унникришнана, отношения Китая и Индии – «не лучшие в мире», хотя наблюдается их стабилизация после последних встреч на высшем уровне между главами двух государств.

Эксперт убежден, что отношения между главами Китая и Индии не могут развеять «стратегического недоверия», источником которого для Индии служат отношения Китая с Пакистаном.

Сложно закрывать глаза не только на внешнеполитические различия, но и на территориальные вопросы, осложняющие отношения Нью-Дели и Пекина. Тем не менее, индийский эксперт указывает на «в основном согласующиеся видения будущего региона Центральной Азии», если смотреть из Москвы, Нью-Дели и Пекина. Все стороны считают важнейшими региональными проблемами терроризм и наркотрафик. Совпадают и более фундаментальные интересы трех сторон – нераспространение ядреного оружия и развитие крупных транспортных проектов в Евразии. Поэтому, считает эксперт, сотрудничество трех стран может усиливаться вопреки многочисленным расхождениям.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев сомневается в «особой добавленной стоимости» трехстороннего формата России, Индии и Китая. «РИК – это лишняя сущность, так как все проблемы между странами проговариваются и эффективно решаются в двустороннем или более широком многостороннем формате», - говорит Габуев. По мнению эксперта, разница в политических системах и традициях не позволяет трехстороннему объединению превратиться в «союз ценностей» наподобие евроатлантической «семьи». Во вступлении Пакистана и Индии в ШОС Габуев видит риски для эффективности организации, которая может пострадать из-за участия в принятии решений столь разных государств.

Вместе с тем, эксперт допускает, что Россия, Индия и Китай могут объединить усилия для назревшего пересмотра мировой системы финансовых институтов, в которой по-прежнему доминирует Запад.

Речь идет о целом ряде финансовых организаций, созданных при активном участии трех стран. Начиная от Банка развития БРИКС - и заканчивая Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, лидерские позиции в котором также занимает «тройка» РИК. Специалисты нередко называют эти институты «параллельными», трактуя их как потенциальную замену Всемирному банку, ВТО и т.д.

Надо признать, что дальнейшее сближение России, Индии и Китая – сложный и противоречивый процесс. Впрочем, такая ситуация – скорее норма, нежели исключение для любых крупных сдвигов в международных отношениях. Не следует исключать и интересов других игроков: от Пакистана – до США, которые также следует учитывать при анализе возможностей и препятствий на пути сближения «тройки».

Стремление обеспечить транспортные пути и стабильные поставки энергоноситетелей толкает Китай и Индию в Центральную Азию. Точно предугадать, сможет ли «треугольник» выработать формулу сосуществования или, что намного сложнее, соразвития, пока трудно. Однако усугубляющиеся угрозы безопасности в Центральной Азии и растущие экономики азиатских стран подталкивают их к сотрудничеству со странами Евразийского союза. ЕАЭС, в свою очередь, заинтересован в снижении высоких тарифных барьеров, например, в Индии, на экспорт машин или продуктов питания. Ведущаяся же сегодня подготовка торгово-экономического соглашения между ЕАЭС и Китаем обладает потенциалом прорывной инициативы – образца для других стран.

Учитывая многочисленные противоречия, жесткий трехсторонний блок между Китаем, Индией и Россией крайне маловероятен в обозримой перспективе. Однако дальнейшее сближение на принципах гибкости вполне возможно и даже необходимо.

Был ли Лев Сапега евразийцем?

Был ли Лев Сапега евразийцем?

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Был ли Лев Сапега евразийцем?

Был ли Лев Сапега евразийцем?

31.05.2016

31.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Восточноевропейские государства имеют сложную и противоречивую историю. Многочисленные войны, противостояние Запада и Востока вынуждали элиты этих стран искать порой неординарные решения накопившихся проблем. Одним из таких неординарных людей является Лев Сапега. Он еще в XVI веке предложил создать союз трех государств – Польши, Московской Руси и ВКЛ. Можно ли этот геополитический замысел назвать первым протоевразийским союзом, а Льва Сапегу – евразийцем? На этот вопрос попробуем найти ответ в этой статье.

Знаток латинского языка

Лев Сапега родился 4 апреля 1557 г. в деревне Островно нынешнего Бешенковичского района Витебской области. Он был представителем зажиточного и известного рода, сын воеводы Подляшского и старосты Дрогичинского Ивана Ивановича Сапеги и княгини Богдаси Друцкой-Соколинской. Когда Льву исполнилось шесть лет, родители, в соответствии с традициями воспитания того времени, отправили сына получать образование в один из магнатских центров Беларуси – Несвиж, где его опекуном стал князь Николай Радзивилл Черный, известный на всю Европу сторонник Реформации. В это время в Несвиже активно работал Симон Будный, который в 1562 году издал первую в пределах современной территории Беларуси печатную книгу - "Катехизис".

Сапега с детства отличался выдающимися умственными способностями и владением несколькими языками. В 13-летнем возрасте князь Радзивилл направил Льва вместе со своими сыновьями учиться в Лейпцигский университет, во время обучения в котором мальчик перешел из православия в кальвинизм. Здесь он углубил свои знания по истории, философии и праву. По возвращении же на Родину поразил самого короля Речи Посполитой Стефана Батория блестящим знанием латинского языка, продемонстрированным во время защиты в суде собственного отца.

От секретаря до канцлера

При помощи протекции Радзивиллов Лев Сапега в неполные 23 года получает должность секретаря Великого княжества Литовского и Русского (ВКЛ). В 1569 г. ВКЛ в связи с войной с Московской Русью вынуждено было пойти на заключение союза (унии) с Короной Польской, в результате чего возникло федеративное государство Речь Посполитая. Лев Сапега отправляется на Ливонскую войну, за собственный счет создает и вооружает гусарский полк, во главе которого извлекает военную славу в сражениях при Заволочи и Великих Луках, а также при осаде Пскова.

В тот же год Лев Сапега становится секретарем. При его участии в ВКЛ в 1581 году создается Трибунал – высший апелляционный суд, занимавшийся обжалованием приговоров местных судов, жалоб на злоупотребления должностных лиц. Он проводился в Вильне, Троках, Минске и Новогрудке. Апелляции в отношении решений Слонимского суда рассматривались как раз в последнем из них.

После победы в Ливонской войне Лев Сапега в 1584 г. возглавляет посольство в Москву с целью подписания мирного договора, по которому в состав ВКЛ возвращалась Полоччина, а к Речи Посполитой присоединялась Ливония. После удачных переговоров глава посольства Сапега в 1585 г. был назначен подканцлером, а впоследствии и канцлером ВКЛ – фактически, вторым человеком во всем Государстве, сочетающим в своем лице функции министра внутренних и иностранных дел.

Проекты унии с Московским царством

В 1586 г. умирает король Стефан Баторий. Во время бескоролевья канцлер ВКЛ Лев Сапега попытался реализовать план федерации Королевства Польского, Великого княжества Литовского и Московского Царства под властью московского царя Федора Ивановича, сына Ивана IV Грозного. Его целью было ослабление польского влияния на княжество и создание на востоке Европы сильного христианского государства, которое бы смогло противостоять величию и могуществу мусульманской Турции. Та вела активную экспансию против европейских народов и расширила свои владения на Балканском полуострове.

Выборность монарха в Речи Посполитой – федерации Короны и Княжества, создавала шанс на занятие ее престола московским царем. Первую попытку предпринял еще Василий ІІІ, после смерти Александра Ягеллончика предложивший свою кандидатуру на трон Великого княжества. Еще более реальным этот план стал в 60-е годы ХVI в., о чем писал Г.В. Вернадский:

«Если московский царь стал бы королем Польским и великим князем литовским, двуединая Речь Посполитая (содружество Польши и Литвы) превратилась бы в тройственную федерацию. Литовцы тогда смогли бы заручиться поддержкой русских, чтобы противостоять чрезмерным требованиям поляков. Или же начать сотрудничать с поляками на предмет открытия доступа в Московию и постепенного расширения польского и литовского политического, экономического и культурного влияния в России».

Рюриковичи претендовали на трон Речи Посполитой с наступлением очередного бескоролевья в начале 1570-х гг. Но ни Иван IV, ни его сыновья в результате правителями западного соседа не стали, а на престол после ошибки в виде Генриха Валуа, бежавшего во Францию, взошел Стефан Баторий, после смерти которого проект унии с Московской Русью опять стал актуален. И главнейшим его сторонником явился Лев Сапега, видевший в триединой унии способ разрешения важнейших проблем региона и реализацию идею создания мощного христианского государства славянских народов. Причем, согласно его плану, с Московским царём Федором Ивановичем должна быть заключена уния, по смерти которого царем становился король Польши и великий князь Великого княжества Литовского.

В 1589 г. эту идею развивал Замойский, предлагавший объединение всего славянского мира под властью Речи Посполитой, которая должна выступить центром данного процесса. Главным итогом планировалось избавление южных славян от Османской власти, а Москвы – от «варварства».

Третий Статут ВКЛ 1588 года

Но план не был реализован. Сапега видел, что позиции его в Речи Посполитой слабы. Противодействие польской шляхты слишком сильно. Поэтому он решил поддержать на сейме кандидатуру шведского принца, который вошел в историю как король Сигизмунд III Ваза. В ответ на поддержку со стороны канцлера, новый король согласился в 1588 году на издание Третьего статута ВКЛ, чего несколько лет не допускала польская шляхта.

Устав был подготовлен под руководством Австафия Богдановича Воловича и Льва Сапеги, на деньги которого документ и был напечатан в Вильно в типографии братьев Мамоничей, дополненный предисловием канцлера, где было записано:

«Стыдно народу не знать прав своих, особенно нам, так как не на чужом каком языке, но на своем собственном права писаные имеем, и в любое время, когда нам будет нужна для отпора всякое обиды, знать их можем».

Старобелорусский канцелярский язык утверждался государственным на всей территории Княжества, ограничивалось проникновение польской шляхты к власти и ни слова не говорилось об образованной в 1569 году Речи Посполитой, чем подчеркивалось самостоятельное существование ВКЛ.

«Мы с вами славяне, один народ»

После решения важной для ВКЛ задачи Лев Сапега вновь возвращается к идее унии с Московской Русью, с которой в 1590 г. были начаты новые переговоры. В 1591 г. было подписано 12-летнее перемирие, согласно которому начинался обмен посольствами «о большом деле… о вечном соединенье», т.е. о будущей унии Речи Посполитой и Московского Царства. Но этот вопрос потерял первостепенное значение на фоне ухудшения отношений со Швецией, переросших в открытую войну из-за амбиций короля Сигизмунда ІІІ.

В то же время Сапега искал другие возможности для унии с Московским Царством. В 1586 г. канцлер, на этот раз перешедший в католичество, поддерживал идею унии православной и католической церкви, которая, по его мнению, должна была укрепить государство. В 1596 г. в Бресте была заключена церковная уния, согласно которой на территории ВКЛ образовывалась новая конфессия – униатство, которое должно было стать мостом между латинским и православным христианством, в перспективе содействовать переходу в него и в Московском царстве.

Но уже в скором времени Лев Сапега понял свою ошибку, поскольку увидел, что католический костел и католические миссионеры-проповедники используют унию для полонизации и религиозного насилия над местным православным населением. Поэтому он продолжал оставаться терпимым ко всем религиям, финансируя строительство как костелов, так и церквей.

В 1598 г. умирает царь Федор Иванович, в связи с чем представители Речи Посполитой попытались выставить в качестве претендента Сигизмунда, но не успели – новоизбранным царем стал Борис Годунов.

Именно на переговоры с ним в 1600 г. отправляется Лев Сапега, чтобы в очередной раз договориться об унии. Сапега предлагал, что во главе образованного государства Московской Руси и Речи Посполитой должны быть два правителя.

Главная идея унии – это создание общей оборонительной системы с центром в Киеве, «матери городов Русских», которая со временем должна была стать столицей созданного федеративного государства.

Таким образом, союз, направленный против Османской империи и Швеции должен был стать своеобразной реинкарнацией «Киевской Руси», и таким образом завершить период раздоров и распрей в славянском мире. 4 декабря 1600 г. во время выступления перед московским боярством Сапега заявил: «Мы с вами славяне, один народ». Но проект был отвергнут, прежде всего, из-за религиозных притязаний католичества, с поддержкой которого выступал лично король Сигизмунд.

Еще одну попытку унии Сапега предпринял во время Смуты в России. Он был противником открытого конфликта с Московским царством, отягощенным Смутой. Но с началом военных действий попытался еще раз осуществить унию. Дипломатии уступил место открытый конфликт. Уния должна была осуществиться путем восшествия на московский престол королевича Владислава IV Вазы. Но амбиции его отца Сигизмунда в очередной раз сыграли злую шутку: он сам мечтал занять московский трон. В результате дальнейших действий и успеха ополчения Минина и Пожарского, а также заключенного Деулинского перемирия проект унии с Москвой, несмотря на все старания канцлера Льва Сапеги, потерял былую значимость. Теперь в Московском царстве, обескровленном Смутой, виновником которой видели Речь Посполитую, не могло быть и речи об унии.

Последние годы

Кроме слонимского староства, Лев Сапега возглавлял еще брестское и могилевское, а с 1621 г. был также воеводой виленским. В 1625 г. получил титул гетмана великого литовского – высший военный титул в Княжестве. Он принимал активное участие в войне с Россией 1609-1618 гг., Войне против Швеции 1600-1629 гг., в связи с которой для финансирования армии отдал все свое богатство. Принимал участие в делегации Речи Посполитой в Московское Царство, с которым в 1618 г. было заключено Дэулинское перемирие. Благодаря перемирию в состав ВКЛ перешли завоеванные Московским Царством веком ранее земли Смоленщины, Черниговщины и Новгород-Северская земля.

Лев Сапега был известным меценатом и писателем. На его средства были переписаны и упорядочены сотни томов государственного архива – Литовской Метрики. А перед смертью в 1633 г. он активно одарил церкви и костелы, которые поддерживал на протяжении всей политической карьеры. После его смерти Великое княжество утратило великого сына и мужественного защитника его интересов, стремившегося объединить Евразию в федерацию славянских народов, чье появление должно было положить конец их распрям и стать мощным стимулом для совместного развития.

Можно по-разному относиться к осуществленному проекту Речи Посполитой, но не следует забывать тех ее прозорливых сынов, идеи которых, будь они воплощены в жизнь, возможно бы на 180 градусов изменили ход истории. Однако в Речи Посполитой восторжествовал другой фланг, который рассматривал славянских братьев из Москвы как «варваров», которых следует цивилизовать. Эта политика противостояния, а не союза и сотрудничества стала одной из многочисленных причин утраты Речью Посполитой былой силы и конкурентоспособности по сравнению со своими соседями, что в конечном итоге и привело к ее трем разделам Пруссией, Австрией и Россией.

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

Российский ученый: космодром Восточный - не замена Байконуру

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

После первого успешного запуска с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 года ракеты-носителя Союз-2.1а, доставившей на орбиту три космических аппарата, в экспертной среде вновь поднялась волна обсуждения на тему возможного отказа России от использования Байконура.

Ситуацию, сложившуюся вокруг самого знаменитого в мире космодрома с «Гагаринским стартом», сложно назвать абсолютно благополучной. В адрес России со стороны официальных лиц Казахстана и местных экологов периодически звучат различные обвинения в том, что Москва не относится к Астане как к равному партнеру в космической сфере. К примеру, не платит за причиняемый казахстанской природе ущерб в результате аварий ракет-носителей с гептиловым топливом.

Для чего России нужен космодром Восточный, зачем России надо оставаться на Байконуре, и какими должны быть взаимоотношения России и Казахстана в космической отрасли, рассказал «Евразия.Эксперт» член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Андрей Ионин.

- «Восточный» построен для того, чтобы уйти с Байконура и получить независимость от Казахстана по запускам?

- Считаю, что это неверный взгляд на ситуацию. Сегодняшний космодром «Восточный» точно создавался не для замены Байконура. Надо вспомнить, что в Казахстане после распада СССР (как и других республиках бывшего Советского Союза) на протяжении нескольких лет были серьезные внутриполитические и экономические проблемы, но благодаря политической мудрости Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уже к середине 1990-х годов все опасения, в том числе, по продолжению нормальной эксплуатации Байконура, были сняты.

Но на инерции этих первых опасений относительно судьбы Байконура Россия в 1996 г. объявила о создании космодрома «Свободный» в Амурской области, расположенного всего на несколько градусов севернее Байконура. Поскольку его актуальность к тому времени отпала, то за десять лет со «Свободного» было совершено всего пять пусков легких ракет-носителей, переоборудованных из мобильных межконтинентальных ракет, и в итоге никакой космической инфраструктуры не возвели.

Именно поэтому в 2007 г. было принято решение закрыть «Свободный», который все эти годы находился в ведении Минобороны России. Решение представлялось оправданным, ведь Байконур функционировал в полную силу и сомнений в его судьбе не было. Более того президенты наших стран подписали договор о продолжении аренды Байконура до 2050 г.

Однако группа неравнодушных людей, в числе которых мне посчастливилось быть, решила, что закрытие «Свободного» - это неправильно. Уже тогда мы считали, что нашей стране необходимо разворачиваться «на Восток», а для этого государству просто необходимо создавать серьезную высокотехнологичную инфраструктуру на Дальнем Востоке. Оптимальным решением для этого и был космодром. С этих позиций мы подготовили предложения для руководства страны.

- То есть, вы предложили фактически не закрывать космодром «Свободный», а, напротив, еще больше развивать его? И Байконур тут ни при чем?

- Никто из нашей группы никогда не рассматривал новый большой космодром как альтернативу Байконуру. Для нас космодром «Восточный» (он теперь получил такое говорящее название) - это прежде всего инструмент развития российского Дальнего Востока, привлечения для этого наших партнеров. Поэтому уже весной 2007 г. мы посчитали, что новый космодром должен быть международным, рассчитанным на пилотируемые программы.

И все это, повторю, исходя прежде всего из задачи развития Дальнего Востока России, для которого такой колоссальный проект, как новый космодром, станет наилучшим инструментом. Для этого мы считали необходимым максимально перевести производство ракет-носителей и другой космической техники на предприятия Дальнего Востока, а не делать ракеты и спутники в европейской части России, как сегодня. Мы считали, что это позволить закрепить или вернуть высококвалифицированные кадры на Дальний Восток страны. В этом видели главную цель проекта «Восточный». А не в запусках ракет. Космодром - это средство, но не цель.

- Вы вспомнили о том, что в начале 1990-х годов в Казахстане было неспокойно. Маятник вновь качнулся, и сегодня, по оценкам некоторых российских и зарубежных экспертов, у нашего важнейшего евразийского партнера вновь могут возникнуть внутриполитические проблемы. Не приведет ли это в итоге к потере Байконура? И значит, к необходимости ускорить развитие космодрома Восточный?

- Да, и это не секрет, что сейчас в Казахстане сложный политический период, связанный подготовкой к передаче власти. Это дает работу экспертам, которые обсуждают различные варианты, вплоть до организации подобия киевского майдана.

Мое мнение такое, что никаких революционных и негативных для России политических потрясений в Казахстане не будет.

Их не допустит, в первую очередь, казахский народ, и, во-вторых, страны - основные экономические и политические партнеры Казахстана - Россия и Китай. Сюда я бы добавил еще Иран и Индию. Ни одной из наших стран, связанных между собой стратегическими партнерскими отношениями, в том числе в рамках организаций БРИКС и ШОС, дестабилизация по «украинскому сценарию» ситуации в самой большей стране Центральной Азии не нужна.

Посему сценарии «майдана» для Казахстана считаю нереалистичными, и поэтому никаких рисков для России и Роскосмоса с точки зрения продолжения использования Байконура не вижу.

Но также, на мой взгляд, надо признать, что Россия мало сделала для того, чтобы Байконур стал не точкой раздора во взаимоотношениях двух стран, например, из-за реальных проблем с экологией при эксплуатации гептильных ракет, таких, как наш Протон, а крепким канатом, связывающим наши братские страны в области высоких технологий.

Именно Россия, как одна из лидеров мировой космонавтики, должна предлагать нашим казахским партнерам совместные проекты в космической области, к примеру, в ракетостроении, в совместном создании и использовании в общих интересах спутниковых группировок связи, дистанционного зондирования Земли.

Например, вместе делать проект системы «Гонец» (многофункциональная низкоорбитальная система персональной спутниковой связи). Вместе - Россия и Казахстан. А также предложить участвовать в проекте другим нашим партнерам: Китаю, Индии, Ирану, Бразилии и другим.

Для всех этих стран такая система востребована, но создать ее в одиночку – очень большая нагрузка на бюджет. Если Казахстан наш стратегический партнер, а я в этом убежден, то в наших национальных интересах приложить все усилия для того, чтобы он им оставался.

Считаю, что в наш высокотехнологичный век самые прочные связи между странами – это технологические связи. Они крепче экономических, политических и тем более исторических, ведь расковырять исторические раны проще простого. Поэтому я считаю, что тесное и плодотворное сотрудничество наших стран в космической сфере – это одно из самых эффективных лекарств от всех возможных «болезней» между Россией и Казахстаном.

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

Урок евроскептиков для евразийской интеграции

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Последние электоральные кампании в странах Евросоюза все больше демонстрируют рост евроскептических настроений как правого, так и левого толка. С одной стороны, евроскептики с подозрением относятся к плодам европейской интеграции, а с другой – с надеждой смотрят на Восток. Какие уроки и возможности евроcкептики дают евразийской интеграции?

Не секрет, что часть механизмов Евразийского союза была создана с использованием опыта европейской интеграции, которой уже больше полувека. Однако, как показала практика, европейская интеграция вместе с достижениями имеет и ряд глубоких проблем. Именно они и явились причинами роста евроскептицизма, о котором еще 10 лет назад если и говорили, то только как о маргинальном движении.

Теперь же все изменилось. Сначала свой евроскептицизм продемонстрировала Греция, где на парламентских выборах победила левая партия Сириза. Затем местные выборы во Франции усилили евроскептиков Национального фронта. Против этой одной партии объединились все либеральные и левые силы страны. И это показатель. В соседней с Францией Испании троянским конем в новом парламенте оказались левые евроскептики из партии «Подемос», поднявшиеся с нуля до третьего места. Все это затруднило создание парламентской коалиции, так нужной для формирования испанского правительства.

Евроскептицизм настиг даже самую «еврооптимистическую» страну – ФРГ. Сформированная наспех в 2013 г. из отколовшихся консерваторов правящей ХДС-ХСС, партия «Альтернатива для Германии» получила на местных выборах в марте 2016 г. в земле Саксония Анхальт практически четверть голосов, что сильно всколыхнуло германский политический класс.

Масла в огонь подлили президентские выборы в Австрии. Только 0,4%, равных статистической погрешности, не хватило кандидату Норберту Хоферу от Австрийской партии «Свобода», чтобы стать первым президентом национал-консерватором и евроскептиком в Западной Европе после 1975 г.

Если же учитывать, что 12% бюллетеней, которые и решили исход выборов, были поданы по почте, где нет прозрачности в механизме, как сохранности, так и подсчета голосов, а также факт, что против одной партии евроскептиков объединились все структуры и институты, то можно констатировать символическую победу Хофера на выборах.

Почему так резко возросли евроскептические настроения в ЕС? В этом вопросе нельзя все сводить только к проблеме роста нелегальной миграции, ибо левые евроскептики таких вопросов в своих предвыборных программах не поднимают. Рост сторонников евроскептиков связывается со многими факторами. Прежде всего, европейская интеграция строилась как антитеза интеграции социалистического блока.

Блоковая борьба и коммунистический образ врага позволяли многим гражданам ЕС закрывать глаза на идеологические и социально-экономические эксперименты рождающейся евробюрократии.

После распада социалистического блока мобилизующий «призрак коммунизма» рассеялся. Началась рационализация подходов избирателей к своему выбору. Как раз в 1990-е гг. резко выросли рейтинги как правых консервативных немейнстримовых, так и левых партий, критикующих наднациональную бюрократию Брюсселя. Особый толчок росту таких настроений дали референдумы по европейской конституции во Франции и Ирландии в середине 2000-х гг.

Несмотря на то, что граждане этих стран проголосовали против европейской конституции, ее в откорректированной форме подписали в Лиссабоне в 2007 г. Это прямое пренебрежение к выбору простых европейцев стало толчком к кризису легитимности принятых евробюрократией решений. Непрозрачность механизма принятия решений, игры оторванных от народа лоббистских групп, увеличение роли транснационального капитала, пренебрегающего как интересами государств, так и жителей на местах, сделали все, чтобы простой европейский гражданин разуверился в эффективности интеграции. Поэтому не удивительно, что явка на выборы в европарламент упала с 62% в 1979 до 42% в 2014 г.

Простые европейцы почувствовали себя забытими и ненужными статистами. Поэтому они и начинают поддерживать те силы, которые апеллируют к народу, к простому избирателю, а не к элитам, группам и корпоративным интересам.

Евробюрократы такие силы снобистски именуют «популистскими». Видите ли, эти евроскептики оперируют к простому народу, заигрывают с массами.

Такая культура снобистского пренебрежения, оторванности европейских элит от простых граждан и породила евроскептицизм. Евробюрократы начали служить корпоративным интересам финансово-промышленных и корпоративных групп. Где надо они урезали социалку, стерилизовали принцип социальной справедливости. Где было выгодно, облегчали миграционное законодательство, чтобы получить более дешевую рабочую силу и снизить притязания простых граждан к уровню жизни. Простого европейца свели до уровня статиста, маленькой строчки в базе данных, который голосует так, как покажут по телевизору или скажут в интернет-портале.

К этому набору претензий простых европейцев прибавилось неуважительное вмешательство в простую жизнь на местах. Евробюрократы то закрывали глаза на массовые нарушения экологических норм транснациональными корпорациями, строящих производства вблизи жилых районов, то навязывали квоты приема мигрантов муниципалитетам, никак не обсуждая их с местными гражданами.

Однако самым мощным ударом стало вмешательство элит в ценностные нарративы своих граждан.

Традиционным немецким, французским, английским, итальянским и другим семьям предложили смириться с гендерной теорией, которой обучают их детей в школе, с политикой отказа от защиты традиционных ценностей и морали, что было зафиксировано в самом главном документе ЕС – Лиссабонском соглашении.

Все эти факторы являются управленческими и ментальными ошибками европейской интеграции, которые должна учитывать интеграция евразийская. Евроскептики нас учат, на какие грабли при интеграции не наступать.

Не удивляет определенный сентимент евроскептиков в сторону евразийского пространства. Пелена холодной войны, покрывавшая Европу ранее, теперь не мешает им осознавать всю пагубность однополярного мира, диктата одного центра и опасность зависимости самого Евросоюза от старшего заокеанского брата. Ценностный, социальный и геополитический аспекты подсказывают им путь к интеграции интеграций, к сближению с ЕАЭС, а не конфронтации, которая является устаревшим рудиментом холодной войны.

Что дает евроскептицизм для ЕАЭС? Во-первых, опыт и работу над чужими ошибками. А, во-вторых, шанс на преодоление противостояния и на построение будущей Европы как силы, объединяющей, а не разъединяющей всех нас.

Евроскептицизм в этой связи должен стать не формой дезинтеграции Европы, ее сползания к уровню ХIХ века, а альтернативой по выводу европейской интеграции на новый уровень, где чаяния народов снизу, их ценности и стремления к справедливости будут услышаны, а геополитическое противостояние преодолено.

С нашей же стороны следует больше изучать опыт евроскептиков, приглашать их на форумы и мероприятия, обмениваться идеями и мнениями.

В плане же евразийской интеграции уже сегодня следует ставить вопрос об участии простых граждан в его структурах, повышении информированности о ЕАЭС, увеличении прозрачности в принятии решений и более частом использовании механизмов прямой демократии в жизни наших стран.

Когда-то в 1991 г. наши элиты не услышали мнение народа, высказанное на референдуме о сохранении СССР. И мы знаем, к чему это привело. Игнорирование мнения граждан ЕС также приводит к глубокому кризису европейской интеграции. Эти грабли оказываются не по зубам даже Брюсселю. Поэтому евразийская интеграция должна быть интеграцией не только правительств и предприятий, но и граждан.