Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

Какой бренд нужен Евразийскому союзу?

30.05.2016

30.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

29 мая исполнилось два года договору о создании ЕАЭС. Александр Гущин считает, что пришло время задуматься о бренде объединения, одной из основ которого может стать образовательная политика. Помимо экономической и политической составляющей неотъемлемой чертой процесса интеграции в рамках ЕАЭС выступает и гуманитарная сфера. Она может казаться второстепенной, но на самом деле является одним из основных слагаемых интеграции.

Не только экономика…

Есть несколько параметров, определяющих глубину евразийской интеграции в социокультурной сфере. Прежде всего, это информационная политика. Существует явная нехватка присутствия тематики ЕАЭС в информационном пространстве России. По-прежнему не хватает связи между широкими слоями общества и экспертным сообществом, объясняющим основные принципы и пути развития ЕАЭС.

Нельзя сказать, что о Союзе не говорят вообще, но о его преимуществах и перспективах мало неизвестно за пределами узкого круга специалистов. При этом в вопросах присутствия ЕАЭС в информационном пространстве Россия, например, заметно уступает Казахстану. Это трудно объяснить лишь «объективными» параметрами большой страны и многоплановостью ее внешней политики.

Проблема, по всей видимости, глубже и заключается в том, что сама идея евразийской интеграции далеко не так глубоко проникла в наше сознание, как принято считать, да и традиционный набор ценностей, которые многие эксперты определяют как евразийские по сути не является эндемичным для евразийской интеграции – во-первых они вряд ли едины и одинаково воспринимаются в странах союза, а во-вторых, зачастую являются производным от европейских ценностей, просто с некоторыми более консервативными и традиционалистскими оттенками.

Несмотря на то, что ЕАЭС прочно занимает важное место в повестке дня российской внешней политики, пока, с точки зрения формирования его позитивного имиджа, сделано не так уж и много. И создавать имидж в условиях неблагоприятной конъюнктуры становится сложнее. Вместе с тем, усугубление экономической ситуации заставляет вспомнить, что экономика – это ответ далеко не на все вопросы интеграции.

Сформировать бренд ЕАЭС

В информационном плане важно добиться не просто количественного увеличения цитируемости ЕАЭС, позитивных новостей или откровенного разговора о проблемах. Важно вывести дискуссию за границы экспертных кругов, сделать ее наглядной, визуализировав знания о ЕАЭС. В этом плане очень важны расширение роли имеющихся, и создание новых межгосударственных ресурсов, как телевизионных, так и интернет и радио, появление дискуссионных площадок и специальных постоянных рубрик, освещающих евразийскую проблематику в газетах и журналах. Важна популяризация добившихся успеха личностей из стран ЕАЭС. Большую пользу может принести реклама внутреннего туризма в странах Евразийского союза. В целом, нужна активизация работы над брендом ЕАЭС:

начиная от работы над узнаваемостью эмблематики, которая практически неизвестна, до установки специального логотипа на продукции, выпускаемой странами Союза.

Конечно, развитие информационной поддержки ЕАЭС потребует координации усилий всех государств-участников проекта. Высока здесь и роль приграничных регионов, региональных СМИ, отраслевых изданий, бизнеса и некоммерческих организаций. Развитие ЕАЭС и стран-участниц объединения может стать источником позитивных информационных поводов, компенсирующих подчас чрезмерный негатив от международных вопросов, который есть в СМИ.

Достигнуть указанных целей можно при условии, что Евразийский союз начнет восприниматься политиками и населением не просто как интеграционная структура, но и как общий проект развития. Это потребует более четкого определения собственных национальных экономических приоритетов и экономического курса. Пока на этом направлении еще много неиспользованных резервов. Особенно с позиций четкого осознания, в каком направлении движется сама Россия.

Преодолеть инерционность в образовании

Гуманитарное развитие ЕАЭС невозможно без приоритетного внимания образованию. Сегодня здесь уже есть заметные результаты в области признания дипломов и налаживания образовательных связей. Например, целый ряд международных магистерских программ в РГГУ, НИУ ВШЭ и ряде других вузов вызывают большой интерес у молодых людей из Центральной Азии, в том же РГГУ реально функционируют договоры с вузами Казахстана об обмене студентами. Активно налаживается сотрудничество между архивистами и историками России и Казахстана и других стран Центральной Азии, например, Узбекистана в рамках профильных комиссии историков. Тем не менее, стоит отметить, что интеграция в образовании не должна быть механической, да и не сможет быть таковой. Здесь мы имеем дело с достаточно консервативной сферой, быстрое реформирование которой, что очень хорошо видно на российском примере, далеко не всегда ведет к позитивному результату.

К примеру, совершенно излишне говорить сегодня об интеграции школьных учебников, создании какого-то единого модуля, общей методической базы на уровне школьного образования. Но можно, например, добавить в школьные учебники специальные разделы, посвященные нашим соседям – членам Союза. Это может быть реализовано в контексте истории, географии, природоведения, литературы и т.д. На уровне вузовского сотрудничества важно развитие форм кооперации вузов стран ЕАЭС, создания площадок взаимодействия в виде вузовских ассоциаций, форумов ректоров, студенческих форумов, зимних и летних школ. Этой сфере также есть определенный прогресс, начиная от создания и деятельности Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, и заканчивая такими мероприятиями как Российско-казахстанский конкурс студенческих работ, посвящённых Великой Отечественной войне.

Особенно важно расширять возможности грантового финансирования совместных исследовательских проектов гуманитарного и естественнонаучного цикла с участием ученых (особенно молодых) из стран ЕАЭС, современных междисциплинарных межстрановых исследований, совместной издательской деятельности.

Все это будет содействовать и интернационализации отечественного образования, без которого, как бы мы не стремились опираться на свои традиции, сегодня не обойтись. Тем более, наши соседи, например Казахстан, добились в направлении развития человеческого капитала и интернационализации образования значительных успехов.

Почему бы не создать совместные программы академической мобильности среди наиболее активных и образованных студентов и аспирантов на евразийском пространстве? Ведь для этого надо не так много ресурсов.

Назрело и заметное расширение двусторонних и многосторонних совместных учебных магистерских программ с выдачей двух дипломов. При этом такие программы могут касаться как предметов естественнонаучного цикла, так и непосредственного изучения евразийского пространства (история, международные отношения). Интересным было бы и развитие магистерских программ в рамках специальных образовательных вузовских центров, посвященных непосредственно ЕАЭС, БРИКС, ШОС.

Как с точки зрения образовательных стратегий, так и в плане информационной политики необходимо сделать такие программы популярными и востребованными, преодолевая европоцентризм. Это вовсе не означает, что изучение Европы и других регионов перестает быть приоритетом. Напротив, совмещение учебных программ евразийского и европейского профиля, создание многосторонних программ с университетами стран Европы, Азии, Америки, посвященных изучению истории и современных процессов на евразийском пространстве, очень важны. Участие западных китайских, индийских партнеров, которые заинтересованы в изучении евразийского партнерства, только поднимут престиж подобного рода проектов.

Безусловно, сегодня развитию в данном направлении мешают политические противоречия. Но в долгосрочной перспективе такие программы смогут привлечь абитуриентов дипломами и стажировками и содействовать развитию знаний о наших близких соседях и повышению престижа дипломов стран ЕАЭС в мире.

Не менее важно содействие «новому узнаванию» друг друга в сфере культуры. Следует сделать акцент на проведении перекрестных годов, фестивалей, работе над совместными кино- и телепроектами, организации гастролей и их информационному сопровождению.

Безусловно, сегодня ЕАЭС сталкивается с вызовами не только в сфере экономики, но и в гуманитарной сфере. Это проявляется как в потере связей между поколениями, в отсутствии у молодежи порой элементарных знаний по истории и культуре своих стран, искажении исторических фактов, проникновении радикализма в различных его формах. Молодежь, подверженная этим явлениям, легче всего втянуть в орбиту деструктивных движений. Сказывается и пресловутая «утечка мозгов», которую не остановишь искусственными барьерами.

Реагировать на эти вызовы нужно только сообща, через совместную работу, имеющую как стратегическую концептуальную составляющую в сфере формирования общей повестки, обращенной в настоящее и будущее, так и посредством множества общих конкретных дел, основанных на стремлении к конкурентоспособности. Только наличие большого числа подобного рода реальных проектов, способных заинтересовать молодежь и уже сформировавшихся специалистов, способно сегодня придать новое качество интеграции.

У Китая открываются глаза на «Алтай»

У Китая открываются глаза на «Алтай»

27.05.2016

27.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

У Китая открываются глаза на «Алтай»

У Китая открываются глаза на «Алтай»

27.05.2016

27.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Китай активизировал переговоры по проекту российского газопровода «Алтай». Вероятно, Пекин воспринимает его как страховку в случае прекращения поставок туркменского газа из-за возможных военных действий в стране.

В июне состоится визит Владимира Путина в Китай, который, как ожидается, придаст мощный импульс экономическому сотрудничеству стран. Безусловно, важнейшую роль здесь играет энергетика. Прогнозы развития китайской экономики и энергетики переписываются регулярно. Однако исследователи сходятся в том, что Китай в последние годы не перестал расти, а только сократил темпы движения вперед.

В области потребления газа все сложнее. Руководство Китая приняло план сокращения доли угольной генерации, так как экологические проблемы крупных городов чрезмерно обостряются. Один из наиболее вероятных сценариев – переход на газ. Возможности увеличения собственной добычи ограничены, поэтому Пекин задумывается о выстраивании системы надежного внешнего газоснабжения. Россия в этой системе играет важную роль. Уже подписано соглашение о поставках по газопроводу «Сила Сибири». Теперь же активизировались переговоры по проекту «Алтай».

Перспективы газопотребления в Китае

Напряженная ситуация на афгано-турецкой границе создает риски газоснабжения Китая, так как Ашхабад является крупнейшим поставщиком газа для Пекина. Сокращение поставок среднеазиатского газа ставит под вопрос экономическое развитие КНР. В настоящее время топливно-энергетический баланс Китая основывается на угле. На долю страны приходится 50,8% от общемирового потребления данного энергоресурса.

Источник: BP Statistical Review 2015.

По экономическим критериям уголь полностью устраивает Китай. Цены на уголь продолжают снижаться с 2010 г. из-за профицита сырья на мировом рынке. Сланцевая революция в США вытеснила уголь с американского рынка. Кроме того, избыток предложения появляется из-за сознательного сокращения рядом стран использования угля из-за его высокого вреда для экологии. Последняя причина принимается во внимание и самим Китаем.

Негативная ситуация в китайских городах заставила руководство КНР взять курс на реформу энергетики, одной из задач которой стала диверсификация энергобаланса путем сокращения доли угля.

Формально Китай должен будет увеличивать использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и газа. Однако ВИЭ дороги и не могут заменить уголь в полной мере. Газовая генерация, в свою очередь, в большей степени подходит для замещения угля, так как позволяет регулировать объемы подачи электроэнергии.

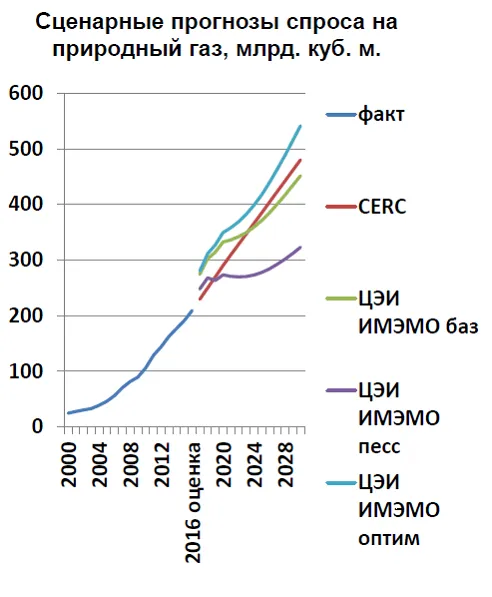

В ноябре 2013 г. на третьем пленуме КПК был утвержден курс на развитие «чистой» энергетики». Однако прогнозы роста потребления газа у различных институтов расходятся. Все соглашаются в том, что темпы роста промышленности и потребления энергоресурсов замедляются. Однако это не значит, что увеличение объемов импорта в ближайшие годы остановится вообще.

Примечание: CERC - China Clean Energy Research Center.

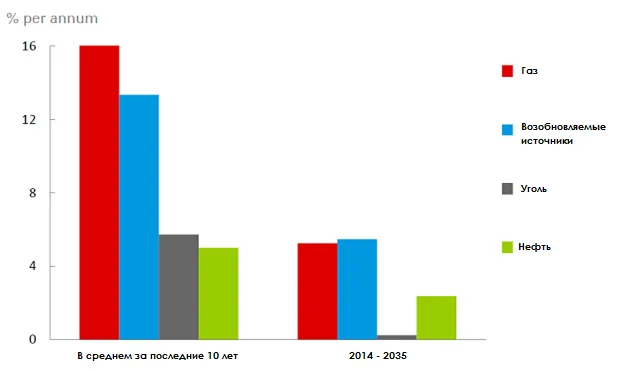

Рост потребления газа в Китае прогнозирует и компания ВР.

Источник: ВР. China 2035 Outlook: Changing energy needs.

Плюсы и минусы проекта «Алтай»

Приведенные данные подтверждают тезис о росте спроса на газ в Китае в долгосрочной перспективе. С учетом рисков прекращения поставок газа из Средней Азии вследствие возможной дестабилизации в Туркменистане, задача построения диверсифицированной системы поставщиков становится для КНР жизненно важной.

Одним из элементов такой системы может стать проект поставок российского газа через западный участок границы – газопровод «Алтай». У данного проекта есть ряд плюсов. Ресурсной базой для поставок газа через западный участок границы РФ и КНР выступают западносибирские и ямальские месторождения.

Из-за текущего сокращения потребления газа в Европе и сокращения доли «Газпрома» на российском внутреннем рынке, резервные мощности компании превышают 170 млрд. куб. м.

Таким образом, «Газпром» фактически без разработки новых месторождений может обеспечить поставки в Китай в объеме, превышающем проектную мощность «Алтая», которая составляет 30 млрд. куб. м. в год. Важно отметить, что рост экспорта российского газа в Европу, о котором часто говорят представители «Газпрома», не повредит поставкам в Китай по западному маршруту, так как месторождения Ямала имеют суммарные запасы около 11 трлн. газа и могут ежегодно давать около 250 млрд. куб. м. газа.

Плюсом «Алтая» является и отсутствие необходимости строительства газоочистительного и газохимического заводов. Природный газ месторождений Западной Сибири и Ямала преимущественно состоит из метана, поэтому его можно экспортировать без дополнительной сложной обработки. Для сравнения газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений – ресурсной базы для «Силы Сибири» (газопровод для поставок российского газа в Китай через восточный участок границы) – является многокомпонентным. Поэтому на месторождениях будет производиться выделение гелия, а в Амурской области будут построены предприятия очистки и переработки газа. Несмотря на то, что газохимия позволяет получать продукт большей степени переработки, создание мощностей по переработке требует больших средств и времени. Поэтому «Ямал» можно реализовать за короткий период и с меньшими затратами.

Затраты на строительство самого газопровода также не велики. Общая протяженность газопровода на российской территории 2,6 тыс. км. Однако от Ямало-Ненецкого Автономного округа до Новосибирска необходимо будет только увеличить пропускную способность уже имеющихся газотранспортных мощностей. Новый участок от Новосибирска до границ с Китаем будет иметь протяженность примерно 720 км.

Одной из главных проблем реализации проекта «Алтай» является первоначальная трасса газопровода, пролегающая через плато Укок, включенное в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Коренные народы Алтая много веков хоронили здесь своих предков, поэтому плато является для них сакральным местом. Многие также считают Укок воротами в Шамбалу.

«Газпром» готов пойти на пересмотр маршрута прокладки газопровода, пустив его в обход плато. Для этого необходимо решить основную проблему проекта – договориться с Китаем по цене газа.

Пока что CNPC и «Газпром» не могут прийти к компромиссу. Однако в последнее время переговоры активизировались. 22 марта Первый заместитель Премьера Государственного Совета КНР Чжан Гаоли обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером перспективы реализации проекта «Алтай».

Вероятно, Китай всерьез рассматривает сценарий прекращения поставок туркменского газа из-за возможных военных действий в стране.

Поставки газа из России позволят подавать схожий объем – 30 млрд. куб. м. фактически по тому же маршруту («Алтай» сможет быть подключен к существующему газопроводу из Средней Азии на территории Китая).

Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

НАТО идет на Балканы: есть ли альтернатива?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

19 мая был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, итоговый документ может быть принят в течение года. В военно-политическом плане вступление Черногории в Альянс подорвет сербскую концепцию нейтралитета. Сегодня Сербия и Черногория находятся в положении, схожем с тем, что было в канун Первой мировой войны, когда они оказались окружены противоборствующими силами. Какую роль в сложившейся ситуации может сыграть Евразийский союз?

Союз нейтральных государств: есть ли шанс?

Митинги против вступления в НАТО в странах Балканского полуострова осенью-зимой прошлого года активизировали политический компонент присутствия России на Балканах. Безусловно, что-то делалось и до этого, однако именно черногорские события и несколько запоздалая реакция общественного мнения России (так, первые российские журналисты появились в Подгорице лишь спустя неделю после начала событий, а публичная реакция МИД была спустя три недели после начала митингов) показали, что необходимо удвоить усилия.

Промежуточным результатом этой работы стала Ловченская декларация, подписанная в г. Цетине 6 мая 2016 г. между партией «Единая Россия» и Демократической народной партии Черногории (ДНП) при участии Социалистической народной партии (СНП). Также в ноябре 2015-феврале 2016 гг. было налажено сотрудничество между антинатовской оппозицией Черногории и партией «Родина».

Ловченская декларация содержит несколько принципиальных моментов. Первый и самый главный – обсуждение инициативы по созданию Союза нейтральных суверенных государств Юго-Восточной Европы и конституционном закреплении военного нейтралитета. Это возрождает хорошо знакомый для бывшей Югославии концепт Движения неприсоединения. Другой момент – сбалансированность с процессом интеграции Черногории в Евросоюз. Третий момент – курс на выход Черногории из режима санкций против России. Наконец, традиционные мотивы – защита культурных и религиозных ценностей, признание Косова частью Сербии, поддержка диаспор и.т.д.

Внимание России к региону, конечно, объясняется не только отмеченными задачами. После распада Югославии Балканский полуостров сохранил свое значение для Москвы. Он по-прежнему представляет собой стратегическую зону для крепнущего Черноморского флота. Отсюда могут исходить военные угрозы НАТО для юга Евразийского союза.

Россия заинтересована в сохранении нейтральных портов в Средиземноморье и на Адриатике.

Наконец, есть ментальная близость, а также боевое братство: история показала, что балканские народы, прежде всего сербы и черногорцы, готовы взяться за оружие, если над Россией нависнет опасность. Конечно, общее прошлое наших народов нельзя изображать наивно – всегда существует прагматизм и различное понимание национальных интересов. Однако сегодня эти интересы во многом общие.

Для России они заключаются в остановке продвижения НАТО и сохранении существующих позиций в регионе. Для балканских стран – в разрешении нравственной дилеммы и расширении векторности во внешней политике. Наконец, для многих политиков и просто людей с активной позицией, не обязательно питающих горячие симпатии к России, сам факт ее существования как мощной державы символизирует возможность альтернативы и баланса в мире.

Разрушение нейтралитета

Если Ловченская декларация будет реализована, то может открыть новую перспективу государствам, испытывающим сложности с евроатлантической интеграцией. Наиболее очевидный пример – Македония, однако это касается Сербии и Боснии и Герцеговины, а также в меньшей степени Черногории, евроатлантический вектор которой просматривался с момента создания этого государства в 2006 г.

Однако на пути к реализации этих планов предстоит столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, прецедент интеграции в ЕС без вступления в НАТО встречается редко, и к региону Центральной и Юго-Восточной Европы слабо применим. Во-вторых, действия России вполне конкретно и враждебно интерпретируются Брюсселем. О российской угрозе на балканском направлении громко заговорили зимой 2014 г. в связи с Крымом и конфликтом на востоке Украины.

Ответом Запада стал ряд экстренных шагов. Было выдано приглашение в НАТО Черногории, предоставлен статус кандидата в ЕС Боснии и Герцеговине. Несколько ранее в Черногории прошла пронатовская и антироссийская кампания, так называемая «война рекламных плакатов». Затем появились различные конспирологические теории в духе, что приток беженцев на Балканы вызван военной операцией России в Сирии.

Риски дестабилизации растут

Иными словами, как бы Москва не подчеркивала свое уважение к выбору балканских государств, какими бы примирительными не были формулировки той же Ловченской декларации, а там говорится всего лишь о «дальнейших шагах в обсуждении инициативы» по нейтралитету, любые альтернативные действия будут интерпретироваться в логике игры с нулевой суммой и провоцировать ответное давление на местные элиты, чтобы устранить «шероховатости», представляющие, по мнению Брюсселя, интерес для российской дипломатии. Это показывают события в Республике Сербской, давление на которую с 2014 г. нарастает. Таким образом, продвижение России на Балканах в одних направлениях будет сопровождаться возникновением проблем на других – требуется разработка плана действий на случай самых негативных сценариев.

Сложность может заключаться в авантюристских действиях части местной правящей элиты, которая может почувствовать себя загнанной в угол, тем более, что ее курс, по данным соцопросов, не поддерживает как минимум половина населения.

За последние месяцы в Белграде и Подгорице прошел ряд многотысячных демонстраций. И М. Джуканович и А. Вучич вели себя крайне неуверенно, говорили о «руке Москвы» и «цветном сценарии». Это мнение склонны разделять различные западные политологи, оправдывающие двух руководителей.

Не исключена ситуация, когда местные власти попытаются ввести режим чрезвычайной ситуации для защиты «свободного выбора суверенной нации».

Может быть выбран любой повод – от организации очередной демонстрации до обвинений в развале правящей коалиции или дестабилизации. О такой возможности говорит экстраординарная ситуация, сложившаяся на последних выборах в Сербии. Нечто подобное может произойти и в Республике Сербской, где 14 мая одновременно состоялись митинги сторонников и противников М. Додика, и в Македонии, где завершается действие достигнутого в прошлом году консенсуса между властью и оппозицией.

Конец доктрины неприсоединения?

Главным же на ближайшее время является вопрос Черногории, ведь движение неприсоединения с ней или без нее – это две разные вещи. Сегодня Сербия и Черногория находятся в положении, схожем с тем, что было в канун Первой мировой войны, когда они оказались окружены с трех сторон противоборствующими силами.

Тогда Черногория, отделенная от Сербии узкой полоской Османской империи и не имевшая до 1918 г. большей части побережья, неизменно поддерживала Сербию во всех войнах. Сегодня же происходит искусственный отрыв одной республики от другой.

В военно-политическом плане вступление Черногории в НАТО подорвет сербскую концепцию нейтралитета.

Во-первых, Сербия окажется полностью окруженной странами Альянса. Во-вторых, это даст аргументы местным политикам и различным лоббистам, которые, играя на национальных чувствах, будут продвигать пересмотр нейтралитета в связи с тем, что якобы он привел к отдалению Черногории и отторжению Косова, а значит требуется «воссоединение через интеграцию» в евроатлантическое сообщество.

С другой стороны, неприсоединение ряда стран повлияет на весь регион. Гипотетическое изменение статуса Черногории или Боснии и Герцеговины поднимет вопрос о взаимоотношениях Хорватии и Сербии. В Македонии затрагивается целый комплекс региональных отношений, где фигурируют территориальные споры, международно-правовые определения, проблемы самоидентификации и самоопределения наций. Не решены проблемы внутреннего этнического и административного устройства Сербии. Переплетенность и взаимное проникновение факторов указывают на то, что ограничить программу неприсоединения лишь славянскими православными республиками не получится, и придется задумываться о выходе за границы очерченного ареала.

Сложности есть и в позиции по Косово в связи с тем, что страны региона имеют разную позицию по его признанию. Так, независимость Косова не признается Словакией, Румынией, Боснией и Герцеговиной, в том числе Республикой Сербской, которая хоть и не признает независимость края, но готова использовать ее как прецедент для собственной сецессии.

Евразийский вектор как альтернатива

Таким образом, необходима позитивная программа, которая сумела бы встроить неприсоединившийся «блок» (существующий пока только на бумаге) во внешнюю среду. Было бы весьма продуктивно, если бы эта программа основывалась не только на мотивах «славного прошлого», но и «перспективного будущего». Но это тоже пока проблема. Весьма четко высказался на эту тему в своих последних выступлениях соучредитель медиацентра «Русский Экспресс» в Белграде Евгений Баранов.

К сказанному стоит добавить, что хорошей эпохой для выдвижения альтернативной программы были 2000-е гг., когда на Балканах утвердился российский бизнес, евроатлантические перспективы многих стран были не так определенны, отношения с местными лидерами (в том числе с подвергшимся сегодня критике М. Джукановичем) вполне теплыми. В отношениях с ЕС не было кризиса, а эхо агрессии НАТО в Югославии было более ощутимым, чем сегодня. Это время во многом было упущено. Однако, как бы ни завершилась нынешняя черногорская эпопея, а вслед за ней и весь виток интеграции в НАТО, пророссийские настроения и укрепления сторонники евразийского вектора на Балканах будут сохраняться. Задача России – не дать им угаснуть.

Никуда не денутся и проблемы современных балканских государств (отсутствие социально-экономической перспективы, недовольство элитами, поиск новых лидеров). Здесь ЕАЭС надо постараться стать «территорией возможностей» и предложить балканским странам то, что им не может дать ЕС – трудоустройство на родине, процветание семьи, повышение уровня технической и гуманитарной культуры, карьерные перспективы в Евразийском союзе. В этом и заключается реальная альтернатива, которую можно развивать.

Кто на службе русофобии в Беларуси?

Кто на службе русофобии в Беларуси?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Кто на службе русофобии в Беларуси?

Кто на службе русофобии в Беларуси?

26.05.2016

26.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Между гражданами Беларуси и России существует беспрецедентный для обеих стран уровень уважения. Какие технологии и ресурсы идут в ход, чтобы разрушить отношения?

«Цифры» взаимопонимания

Выстроить стратегию евразийской интеграции невозможно без учета мнения общественности по отношению к тем странам, которые в нее вовлечены. В контексте российско-белорусского сотрудничества важно знать не только, как оценивают белорусы перспективы сотрудничества с Россией. Важно и то, какие силы мешают этому и зачем.

Не секрет, что отношения между белорусами и россиянами характеризуются особой искренностью и теплотой, а между жителями этих государств сложилась психологическая и эмоциональная общность, позволяющая хорошо понимать друг друга.

Показателен в этом смысле опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» в апреле 2016 г. Заданный респондентам вопрос звучал так: «С жителями каких стран у россиян, на Ваш взгляд, больше всего общего, с кем нам легче всего найти общий язык, взаимопонимание?».

71% россиян сказали, что легче всего им найти общий язык с белорусами. По этому параметру Беларусь настолько далеко обошла другие государства, что едва ли в ближайшее время кто-нибудь ее догонит. Второе место занял Казахстан, но отставание от Беларуси составило целых 30 пунктов (41%)[1].

Не менее позитивно относятся к россиянам сами белорусы. Так, в 2013–2015 гг. подавляющее большинство (от 80 до 83%) опрошенных в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР» граждан РБ назвали Россию дружественным государством. На втором месте в перечне ответов 2015 г. находился Казахстан (54%), на третьем – Украина (24%)[2].

«Я не враг русскому языку, но не вижу в нем смысла»

Однако существуют силы, ориентированные на иную геополитическую повестку дня. Поэтому не удивительны их попытки снизить высокий уровень взаимного уважения и близости между народами. Они чувствуют себя вполне уверенно, рассчитывая на идеологическую, а то и финансовую подпитку со стороны Запада.

В белорусском обществе называют они себя гордым словом «оппозиция». Эти силы не просто настаивают на союзе с Западом, но всеми способами стремятся распространить русофобские настроения, придавая желаемому ими белорусско-западному альянсу ярко выраженную антироссийскую окраску.

Так, 16 апреля 2016 г. на финансируемом Конгрессом США портале «Радыё Свабода» было опубликовано интервью под названием: «Ксёндз Ігар Лашук: «Я ня вораг расейскай мовы, але ня бачу сэнсу яе прысутнасьці ў Беларусі»[3]. В переводе это звучит так: «Я не враг русскому языку, но не вижу смысла в его присутствии в Беларуси». Интересен подход редакторов, выбравших для заголовка из всего интервью именно это предложение.

Таким образом, через мнение малоизвестного священнослужителя в сознание народа был вброшен мощный пропагандистский мем, направленный на разрушение устоявшейся белорусско-русской языковой общности.

Сказанное ксендзом тут же было раскручено другими оппозиционными СМИ. Появилось множество «дубликатов» интервью, через которые продолжилось программирование нужных оппозиции установок. В этом смысле примечательны следующие два дня. 17 апреля под тем же названием интервью опубликовали на «Нашей ниве»[4]. Но уже под другим названием и в переводе на русский язык новость нарисовалась еще на двух порталах: «Хартия–97» и «Мой BY».

Следует обратить внимание – теперь статья называлась совершенно иначе: «Ксендз Игорь Лашук – чиновникам: После не скажете, что «были на службе». Перед Богом это «не прокатит»[5]. Наконец, 18 апреля одновременно «проехались» не только по русскому языку, но и по чиновникам. На другом прозападном портале, «Белорусском партизане», интервью назвали «Ксендз Игорь Лашук: Белорусские чиновники хуже ИГИЛ»[6].

Технологии пропаганды

Чего добивается прозападная оппозиция, придумывая разные названия для одного и того же материала? Понятно, что речь здесь не идет о соревновании в фантазии. Здесь ведется достаточно тонкая и любопытная игра. Разнобой в названиях позволяет решать принципиально разные задачи и критиковать и русское языковое присутствие, и исполнительную власть (через представляющих ее госслужащих).

В то же время, вынужденные повторы указывают на ограниченность ресурсов оппозиции, которая не в состоянии самостоятельно произвести большие объемы пропагандистского материала. Впрочем, надо отдать должное курирующим оппозиционные СМИ политтехнологам, если, конечно, таковые у них есть, ибо информационный ресурс вброшенного материала был выработан максимально.

Парадокс в том, что настроения, на которые работают оппозиционные СМИ, в Беларуси выражает абсолютное меньшинство населения. Значительная часть белоруской оппозиции предпочитает игнорировать общественное мнение и выдавать собственную точку зрения за мнение большинства.

Обратим внимание на два аспекта. Первый – это президентские выборы 2015 г. в Беларуси. Если мы посмотрим на их результаты, то увидим, что не менее 80% пришедших на избирательные участки граждан проголосовали за А.Г. Лукашенко. Порядка 20% – не проголосовали. При этом, очевидно, что далеко не все из этих 20% являются сторонниками радикальных русофобских взглядов и часть из них, несомненно, поддерживает экономическую интеграцию с Россией.

Второй аспект связан с языком. Согласно проведенному в 2014 г. Информационно-аналитическим центром при администрации Президента РБ опросу, 76% белорусов сказали, что читают и выписывают периодические издания на русском языке, 57,5% – разговаривают на русском в магазинах, транспорте и т.д., 54% – общаются на русском с коллегами по работе, 51% – с друзьями и соседями, 48% – в семье[7].

В такой ситуации оптимальной и в высшей степени демократической будет двуязычная модель, существующая сегодня в Беларуси. Поразительно, но даже прозападные белорусские порталы либо не имеют отдельной белорусскоязычной странички вообще (tut.by), либо вынуждены были создать на своих сайтах страницы на русском («Наша нива», «Белорусский партизан»).

Парадокс в том, что многие оппозиционные журналисты чуть ли не с религиозным фанатизмом проповедуют одноязычную модель, но делают это на русском языке, против которого выступают.

Кто заинтересован в разжигании антироссийских настроений, активно «работая» над этим в Беларуси? В опубликованном на сайте госдепартамента США отчете за 2014 г. указано, что правительство США профинансировано белорусское «Радыё Свабода» в объеме $2,494 млн. [8]

Дополнительно госдеп выделил $673 тыс. на нужды публичной дипломатии в Беларуси (культурные, образовательные, молодежные и иные программы). Из них $167 тыс. ушло на так называемые американские сообщества (American spaces), которые должны знакомить белорусов с американскими ценностями (всего в РБ, согласно представленным данным такие сообщества имеются в 11 городах). Особо американцев интересует молодежь в возрасте до 24 лет[8].

Дефицит непредвзятости

Итак, белорусская оппозиция игнорирует общественное мнение, но всеми силами стремится выдать собственную точку зрения за мнение большинства и использует для этого мощный информационный ресурс. Через него оппозиция систематически воздействует на белорусских граждан, пытаясь установить контроль над информационными потоками.

В экспертно-аналитическом сообществе сложился явный перекос: позиция маргинального меньшинства представлена более широко, и оно называет себя единственной альтернативой, которая противопоставляется официальному истеблишменту.

Поэтому в выигрыше останется тот ресурс, который будет не выдумывать сказки, а информировать и белорусскую, и российскую, и западную общественность о реальном положении дел в стране, в том числе о настроениях белорусов в отношении России и о перспективах развития экономических и культурных связей с этой страной. Это станет хорошим ответом на вопрос о якобы «неразрешимых» противоречиях между Россией и Беларусью, и поспособствует развитию сплоченности и дружбы между проживающими на территории ЕАЭС народами.

[1] Представления о дружеских и вражеских странах // Еженедельный опрос ФОМнибус. – 2–3 апреля 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fom.ru/Mir/12600. – Дата доступа: 19.04.2016.

[2] Интеграционный барометр ЕАБР – 2015 (четвертая волна измерений). – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2015. – с.25.

[3] Ксёндз Ігар Лашук: «Я ня вораг расейскай мовы, але ня бачу сэнсу яе прысутнасьці ў Беларусі» // «Радыё Свабода». – 2016. – 16 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.svaboda.org/content/article/27678653.html. – Дата доступа: 19.04.2016.

[4] Ксёндз Ігар Лашук: «Я ня вораг расейскай мовы, але ня бачу сэнсу яе прысутнасьці ў Беларусі» // «Наша нива». – 2016. – 17 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nn.by/?c=ar&i=168693. – Дата доступа: 19.04.2016.

[5] Ксендз Игорь Лашук – чиновникам: После не скажете, что «были на службе». Перед Богом это «не прокатит» // Мой BY. – 2016. – 17 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.moyby.com/news/216030/. – Дата доступа: 19.04.2016; Ксендз Игорь Лашук – чиновникам: После не скажете, что «были на службе». Перед Богом это «не прокатит» // Хартия – 97. – 2016. – 17 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://charter97.org/ru/news/2016/4/17/200080/. – Дата доступа: 19.04.2016.

[6] Ксендз Игорь Лашук: Белорусские чиновники хуже ИГИЛ // «Белорусский партизан». – 2016. – 18 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belaruspartisan.org/life/340453/. – Дата доступа: 19.04.2016.

[7] Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований за 2014 г. / Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь; под общ. ред. А.П. Дербина. – Минск: Издательство «Белорусский дом печати», 2015. – С.98.

[8] United States Advisory Commission on public diplomacy. 2015 annual report on public diplomacy and international broadcasting. – Washington: Department of State. – P. 227, 233.

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

25.05.2016

25.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

«Майдан» отменяется. Кто и зачем протестовал в Казахстане

25.05.2016

25.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Прошедшие на выходных протесты в Казахстане привели к стычкам между активистами и силами правопорядка и арестам. Среди задержанных оказались журналисты. О причинах случившегося и реакции на протестные акции рассказал представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат Шибутов.

- Расскажите, какая сейчас обстановка в Казахстане? СМИ пестрят сообщениями о разгонах митингов, арестах журналистов.

- Все протесты начались и закончились 21 мая. Сейчас некоторые задержанные остались в СИЗО и это все. Больше ничего не происходит. Фактически что-то может быть, после того как активистов выпустят из СИЗО после 10-15 суток ареста.

- Что стало причиной и движущей силой протестов? Чего требовали протестующие?

- Движущей силой было социальное напряжение и недовольство. Особо никто не формулировал требования в виде лозунгов, но в целом они хотели провести митинг и протестовать против продажи земли в частную собственность и аренду земли иностранцами. Общая численность собравшихся на митинги по всей стране – 400-500 человек. 300 протестующих дал Алматы, затем был Павлодар с 50 протестующими, в некоторых городах были группы по 15-20 человек. В Астане вообще никаких протестующих не оказалось, хотя все их ждали - и полиция и журналисты

- Насколько требования протестующих соответствуют ситуации в стране?

- Если судить по обращениям в колл-центры, реакции сельчан, количеству митингующих, земельный вопрос особо никого не волнует. Просто надо было показать недовольство действующей властью. К примеру, 73% звонков в колл-центр по земельной реформе касались земли под индивидуальное жилищное строительство, а не под сельскохозяйственное производство. То есть это протест городских маргиналов и националистической интеллигенции - больше других социальных групп он не затрагивает, да и тех не сильно много.

- Являются ли протестные акции локальным конфликтом или частью более глобальных процессов?

- В столице ничего не было - задержали журналистов, активисты к монументу «Байтерек» просто не пришли. Правильнее говорить про акцию в Алматы - там она хоть немного напоминала что-то серьезное. Да и то все протесты были неимоверно раздуты из-за того, что задержали журналистов. Поэтому все мировые СМИ в знак солидарности и дали сюжеты. А если бы не эта ошибка КНБ и МВД, которые почему-то решили, что журналисты и будут организаторами митингов, о них особо никто за пределами Казахстана и не знал.

- Как ключевые политические силы, СМИ и общество реагируют на произошедшие события?

- Основные политические силы занимаются диалогом в рамках Комиссии по земельной реформе и на других площадках. Общество в целом несильно заметило протесты – людям деньги зарабатывать надо, каникулы начались, посевная и так далее. Унылое нытье в «Фейсбук», конечно, было, но это уже наш национальный вид спорта, а для отдельных групп населения и любимое времяпровождение, и коллективная психотерапия.

- О чем вообще говорят факты подобных акций?

- Они говорят о том, что у нас тектонический сдвиг в оппозиции – старые силы в виде ОСДП, «Алга!» и прочих уже себя окончательно дискредитировали, поэтому все, кто еще может активно действовать, собираются под новым брендом общественного движения «Алаш Жолы». Ну а раз новый бренд, он должен заявить о себе, вот 21 мая – это и есть презентация, что они что-то из себя представляют и что-то могут. И они решительно отмежевались от условно старых алматинских национал-популистов, назвав их предателями и продавшимися. Ничего личного, только бизнес.

- Будут ли продолжаться протесты? Какого развития ситуации стоит ждать?

- Да, я думаю, именно по этой теме они возможны, когда предложения комиссии будут в парламенте и когда будет снят мораторий на долгосрочную аренду земли иностранцами. Но вряд ли акции протеста превзойдут уже прошедшие, то есть будут в любом случае представлять собой довольно жалкое зрелище. Будут другие поводы для недовольства и имеющееся довольно большое социальное напряжение будет периодически прорываться. Но тут ситуация динамическая - в эту игру играют же вдвоем. Поэтому если власть будет действовать на упреждение, она может решить проблемы.

Грозят ли ГЭС в Монголии катастрофой Байкалу?

Грозят ли ГЭС в Монголии катастрофой Байкалу?

24.05.2016

24.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Грозят ли ГЭС в Монголии катастрофой Байкалу?

Грозят ли ГЭС в Монголии катастрофой Байкалу?

24.05.2016

24.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Cообщения об экологической катастрофе на озере Байкал в случае реализации планов по строительству трех ГЭС в Монголии вызвали ажиотаж в СМИ. Насколько реальны угрозы Байкалу?

Река Селенга, на которой планируется возвести 3 ГЭС, по сообщениям газеты «Известия», обеспечивает до 80% поступлений воды в озеро Байкал. Cложившаяся ситуация – не нова. Несколько лет назад на межправительственном уровне Россия и Монголия уже обсуждали проблемы строительства ГЭС на реке Селенга. Тогда эти решения были отложены.

Изменение ситуации связывают с появлением потенциального китайского инвестора, готового вложить около $800 млн в строительство ГЭС в Монголии. Впрочем, пока неясно, являются ли эти инвестиции реальным предложением или «пиар-ходом». Следовательно, неизвестна и реальная вероятность воплощения в жизнь планов по строительству ГЭС в Монголии.

Директор Фонда энергетического развития (Москва) Сергей Пикин в интервью «Евразия.Эксперт» заявил, что текущие «сенсационные» сообщения в СМИ – «больше из области пиара». Для объективной оценки угроз строительства новых ГЭС нужны серьезные научные изыскания. По мнению эксперта, реальные риски сегодня могут переоцениваться из-за низкого уровня водности Байкала. Однако схожая ситуация может повториться в будущем. Поэтому при планировании новых гидростанций следует учитывать низкую водность Байкала.

Председатель комитета в Торгово-промышленной палате Кыргызстана, эксперт по ифраструктурным проектам Кубат Рахимов полагает, что России нужно на порядок больше внимания уделять Монголии. Иначе партнер все больше будет включаться в проекты региональной экономической программы ЦАРЭС (CAREC), которая не всегда учитывает интересы России.

Эксперт обращает внимание и на другие сектора экономики, подчеркивая, что недавнее выделение Китаем средств (более $1 млрд.) под строительство мясокомбинатов в Монголии также яркий пример того, что российская сторона опаздывает с серьезными решениями. «В этом случае шла речь о мощном синергетическом эффекте для приграничных районов Бурятии и создании российско-монгольского мясного кластера», - говорит К.Рахимов.

Комментируя возможность крупных российских инвестиций в Монголию, Сергей Пикин отмечает, что для вложений сегодня с коммерческой точки зрения более привлекательны совместные российско-китайские проекты.

«Лучший вариант – это строительство АЭС в Монголии. Поток энергии от гидростанции всегда будет зависеть от уровня водности. АЭС – более стабильный и гарантированный источник энергии. Тем более, рядом находится Казахстан с крупнейшими в мире урановыми рудниками», - полагает эксперт.

Кроме того, по мнению экспертов, есть возможности экспорта электроэнергии в Монголию из России. Как подчеркивает К.Рахимов, «в восточной части России сейчас устойчивый профицит электроэнергии (порядка 20Гв), есть избыточные мощности у производителей оборудования для всего энергокомплекса». Следовательно, российские регионы, примыкающие к Монголии, могут занимать более активную позицию по взаимодействию с соседом.

Эксперт фонда «Институт по исследованию проблем водопользования и водно-энергетических ресурсов Центральной Азии» (Бишкек) Зульфия Марат видит перспективны разрешения возникших противоречий в многосторонних форматах регионального диалога. Решение проблемы, по мнению эксперта, можно найти в рамках сопряжения Евразийского союза и Экономического пояса Шелкового пути.

В частности, можно рассмотреть возможность регионального водно-энергетического диалога с возможным участием стран, не входящих в ЕАЭС, в целях предотвращения рисков и конфликтных ситуаций.

С ней солидарен К.Рахимов, полагающий, что сложившаяся ситуация – хорошая возможность для переосмысления роли Монголии в интеграционных процессах на евразийском пространстве. Можно было рассмотреть возможности «перезагрузки отношений»,

особенно в части возможного вступления Монголии в ЗСТ с ЕАЭС, а в перспективе и полноценного членства в интеграционном объединении, - подчеркивает эксперт.

Эксперты подчеркивают растущее экономическое присутствие Китая в Монголии, закономерное следствие которого – традиционный для Китая интерес к гидроэнергетике. Россия располагает рычагами экономического влияния на Улан-Батор, однако их потенциал меньше, чем у Пекина. Китай покупает более 80% экспортируемой Монголией продукции и обеспечивает более 40% импорта.

Россия – второй по величине импортер в Монголию (около 20-25% импорта). Основные статьи монгольского импорта из России – горюче-смазочные материалы и электроэнергия. И существует потенциал для наращивания торговли за счет отмеченного экспертами избытка генерации электроэнергии в восточных регионах России. На российско-монгольские отношения влияют и тесные культурно-исторические связи. Так, в России проживают родственные монголам калмыки-ойраты – более 183 тыс. и буряты – более 480 тыс.человек.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют усиление тяготения Монголии к инфраструктурно-логистическому «гравитационному полю» Китая.

Несмотря на укорененные в монгольском обществе антикитайские настроения. Риски со стороны Китая признаются и на государственном уровне в Монголии, в том числе в сфере нелегальной миграции. Не стоит сбрасывать со счетов и фактор американского присутствия в республике, которые выражается, в первую очередь, военно-техническом сотрудничестве и гуманитарной сфере.

В этих условиях перспективы формирования трехстороннего формата согласований «Россия-Монголия-Китай» представляются наиболее выигрышными. Важным этапом стала первая в новейшей истории официальная встреча глав государств – России, Монголии и Китая, состоявшаяся в июле 2015 г. в Уфе.

Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП предоставляет возможность балансировки интересов трех стран и выработки механизмов разрешения спорных вопросов. И одна из первостепенных тем на совместной повестке дня – проработка экологических проблем – не только регулирования уровня вод в трансграничных реках, но и предотвращения загрязнения вод и повышение экологических стандартов «грязных» производств.

Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

24.05.2016

24.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси?

24.05.2016

24.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Правые партии и движения играют все большую роль в общественной жизни европейских государств. Подтверждением этому служат, например, рекордные 30% поддержки Марин Ле Пен на местных выборах во Франции в декабре 2015 г. Неудачным же примером участия правого политического поля могут служить события в соседней Украине. По какому пути пойдут правые силы в Беларуси? Белорусские правые - это не только ультранационалисты, но и панслависты. Поэтому, основная борьба - впереди.

В Беларуси, где юридически зафиксирована многопартийная система и официально действует 15 политических партий, фактически имеет место апартийность. Поэтому правое, как и любое другое политическое поле, слабо оформлено организационно и находится в «полускрытом» состоянии. В Беларуси наряду с политическими партиями, позиционирующими себя как правые, имеют место также неформальные, общественные инициативы и группы правой направленности.

У истока правых движений Беларуси: традиционалисты vs. панслависты

Как и в большинстве стран Восточной и Центральной Европы, в Беларуси правое политическое поле отличается от «старой» Европы. Оно формировалось на фоне горбачевской перестройки и повышенного градуса антикоммунизма и антисоветизма. Местные правые конца 1980-х гг. позиционировали состояние белорусской нации в БССР как «неполноценное и отсталое». Согласно главному идеологу, лидеру Белорусского народного фронта, первой оппозиционной организации, Зенона Позьняка, для выхода на равные позиции с другими нациями белорусам следует отказаться от членства в СССР, объявить независимость, стать моноязычным обществом (перейти на белорусский язык) и начать интеграцию в пространство коллективного Запада. Наследие СССР, в том числе из-за идеологического антагонизма, воспринималось большинством правых предельно критически, а Россия как наследница СССР рассматривалась в тонах главного геополитического соперника. Данные качества являлись ценностной ядровой основой правого политического сегмента Беларуси, более известного как «адраджэньне».

В дальнейшем, после распада СССР, правый идеологический дискурс, с одной стороны, усложнялся, а с другой – мельчал. Усложнение касалось того, что БНФ по многим политическим и экономическим позициям стал рассматриваться частью активистов как недостаточно радикальная организация. Под влиянием правых политических идей Западной Европы начали появляться более радикальные интеллектуальные и политические правые центры. В частности, организация «Правый реванш», во главе которой стояли довольно эпатажные и молодые деятели культуры, обращавшиеся к идеям Ницше, Шпенглера и других идеологов радикального консерватизма и национализма Западной Европы.

С другой стороны в самом БНФ не без влияния из-за границы усилились либеральные тенденции, приведшие к расколу организации на консервативно-христианскую партию БНФ (ортодоксально консервативное крыло) и партию БНФ (либеральное крыло).

В околофилософских кругах формировались некоторые доктрины традиционалистского и архаического характера, апеллирующие к дохристианскому наследию Беларуси. Они заняли интеллектуальную нишу правого поля и формировали его в пределах двух десятилетий.

Главным идеологическим посылом правых кружков выступал отказ от славянского наследия как «наносного», пришлого. Белорусы объявлялись балтами, т.е. родственным современным литовцам и латышам народом. Все славянское наследие, согласно белорусским традиционалистам, не было аутентичным.

С противоположной стороны распад СССР породил сегмент правых центров, апеллирующих к союзу с Россией и противостоящих «русофобским» правым. Их идеологические приоритеты формировались в основном под влиянием идей правой и консервативной мысли самой России и основывались на панславизме, общих корнях трех восточнославянских народов и постсоветской реинтеграции.

Таким образом, правая идеологическая традиция в Беларуси не имеет целостности. Присутствуют два антагонистических направления, которые, имея общие консервативные позиции, расходятся, прежде всего, в геополитической ориентации.

Организационная эволюция и полураспад правых

Подобное разделение в геополитической ориентации отразилось и на партийном строительстве. Последователи идеологии «адраджэньня», ориентировавшиеся на противопоставление России, оформились к середине 1990-х гг. в несколько политических партий, а также общественных, интеллектуальных и парамилитарных движений. Приход к власти президента Алаександра Лукашенко заставил эти силы уйти в глухую и непримиримую оппозицию к действующей власти.

В этой среде можно выделить три основные сегмента: партийные, общественные и интеллектуальные структуры. Кроме вышеназванного БНФ в среде партий оформилась также Национал-демократическая партия Беларуси как более радикальная, которая просуществовала недолго. Позже появилась Белорусская партия Свободы, не имевшая при этом регистрации.

В сегменте общественных инициатив можно выделить уже упомянутый «Правый реванш» - интеллектуально-эстетическую инициативу, состоящую в основном из деятелей культуры. А также парамилитарные организации «Белый легион», «Беларускае згуртаваньне вайскоўцаў», «Край».

Панславянские и русофильские движения на гребне общественного противостояния в Беларуси начала 1990-х гг. оформились в зарегистрированные партии «Славянский собор Белая Русь», «Белорусскую патриотическую партию», «Либерально-демократическую партию». Также возникли различного рода общественные объединения, например «Белорусский славянский комитет» и другие. Особо следует выделить незарегистрированные организации, среди которых проявили себя НБП и РНЕ.

В результате централизации власти и упорядочивания общественного сегмента после 1996 г. многие организации на правом фланге политического поля распались.

С этого момента в «адраджэнском» движении наблюдается все большая зависимость структур от внешних доноров, заказ которых направлен на либерализацию их позиций.

В результате происходит раскол в самом БНФ на ортодоксальных консерваторов, последователей Позьняка и либеральных соглашателей. Остальные более радикальные группы постепенно маргинализируются и утрачивают организованность.

Утрачивают свое влияние и парамилитарные организации. После нескольких провалов силового развязывания протестных акций в 1996-1999 гг. их деятельность фактически свертывается. В 2000-е гг. правые организации «адраджэнского» пула практически полностью включаются в либеральный западный оппозиционный блок организаций, от которого зависят как институционально (многочисленные коалиции, движения), так и финансово. После же провалов нескольких попыток «цветных» революций и самоизоляции аффилированной с Западом оппозиции от основной части общества, «адраджэнский» сегмент этой самой оппозиции свелся к паре троек деятелей в интернете.

Панславянский правый сегмент со временем маргинализации партийных структур постепенно либо кооптировался в новообразованные аффилированные с государством движения или создавал общественные организации культурной направленности. Единственной полноценной партией с соответствующими структурами осталась ЛДПБ.

Расклад правых сил сегодня

На сегодняшний день в Беларуси политические партии как институт занимают маргинальное положение в обществе. Поэтому в 2000-е гг. многие правые инициативы получали свое развитие не в виде института партий, а в виде общественных инициатив и фабрик мысли.

При этом правые силы можно условно разделить на три группы:

1. Аффилированные с западными структурами;

2. Аффилированные с российскими структурами;

3. Имеющие автономное внутрибелорусское существование.

Данные три группы в приведенной ниже таблице соотнесены согласно их отношению к власти, евразийской интеграции, евроатлантическому проекту и особенностям идеологии.

|

Наименование |

Идеология |

Статус организации |

Отношение к действующей власти |

Отношение к евразийской интеграции |

Отношение к евроатлантической организации |

|

Аффилированные с западными структурами |

|||||

|

БНФ |

Национал-либерализм, евроатлантизм |

Политическая партия |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

БХД |

Христианский национал-демократизм, антисоветизм, антикоммунизм, евроатлантизм |

Оргкомитет незарегистрированной политической партии |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

Движение «За свободу» |

Консервативный либерализм, евроатлантизм |

Общественная организация |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

Молодой фронт |

Радикальный национал-анархизм, антисоветизм, антикоммунизм |

Общественная организация, зарегистрированная в Чешской Республике |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

ОГП |

Консервативный либерализм |

Политическая партия |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Положительное, интеграция в НАТО и ЕС рассматривается организацией как приоритет |

|

Правый альянс |

Радикальный национал-консерватизм, балто-черноморская интеграция |

Общественная инициатива |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Отрицательное |

|

Аффилированные с российскими структурами |

|||||

|

Западная Русь |

Консервативная традиция западноруссизма, идеология о триедином русском народе (великорусах, малорусах и белорусах) |

Культурно-просветительская инициатива |

Лояльность |

Глубоко положительное |

Резко отрицательное |

|

Русь молодая |

Консервативная идеология славянского единства |

Молодежное общественное объединение |

Лояльность |

Глубоко положительное |

Резко отрицательное |

|

Действующие автономно |

|||||

|

БПП |

Национал-патриотизм |

Политическая партия |

Конструктивная оппозиция |

Глубоко положительное |

Резко отрицательное |

|

КХП БНФ |

Радикальный национал-консерватизм, антисоветизм, антикоммунизм, балто-черноморская интеграция |

Политическая партия |

Радикальная оппозиция |

Резко отрицательное |

Резко отрицательное |

|

ЛДПБ |

Национал-популизм, интеграция интеграций |

Политическая партия |

Конструктивная оппозиция |

Положительное |

Отрицательное |

|

Консервативный центр NOMOS |

Социал-консерватизм |

Общественная инициатива |

Лояльность |

Положительное |

Отрицательное |

|

Проект Цитадель |

Этатизм, технократический консерватизм |

Культурно-просветительское учреждение |

Лояльность |

Положительное |

Отрицательное |

Перспективы правого фланга в Беларуси

Каковы реальные перспективы правых сил в Беларуси? Они зависят, прежде всего, от политики государства в отношении политических партий.

Предыдущие двадцать лет государство делало ставку на вертикаль власти - как исполнительной, так и идеологической. Однако в последнее время можно увидеть некоторую эрозию тех подходов двадцатилетней давности. Старые методы уже не соответствуют тем вызовам, которые имеют место сегодня.

Информационная мобильность, институциональные формы работы с населением изменились. Сегодня требуется более разветвленная форма деятельности. И Белорусское государство в последнее время стало это понимать. Есть признаки как в трансформации избирательного законодательства, так и в стимулировании развития конструктивных партий.

Для правого поля эти изменения особенно важны. Аффилированные с Западом правые партии оказались в незавидном положении. Их идеологическими и программными догмами являются приоритеты евроатлантической интеграции (нежелательные для большинства правых сил Европы). Поэтому они не в состоянии мобилизовать правый электорат в Беларуси, ставящий на традиционные ценности, белорусскую идентичность и сильное государство.

В среде организаций, ориентированных на Россию можно заметить другое кризисное явление. Данные организации иногда используют идеологические штампы фактически вековой давности, что не всегда вписывается в реалии современной Беларуси. Например, как объяснить в западнорусском дискурсе существование независимого Белорусского государства? Для ХІХ века, когда Беларусь входила в состав Российской Империи, подобные тезисы не вызывали сомнений. Теперь же существование независимой Республики Беларусь требует осознания этого суверенного явления на уровне идеологии.

Пока не ясно, куда будет в идеологическом смысле дрейфовать ЛДПБ. Сейчас данная партия имеет право-популистский уклон. Однако последние встречи с правоконсервативными евроскептиками показали намерение партии выйти на более фундаментальные правые смыслы и посылы для общества. В частности, планирующийся конгресс правых сил, по мысли руководства партии, должен собрать в Минске наиболее патриотические правоконсервативные силы из стран Евросоюза такого ранга, как Австрийская партия свободы или Национальный фронт Ле Пен.

Главным пробелом в доктрине ЛДПБ является недостаток внимания проблемам идентичности, нации. Хотя руководство ЛДПБ не раз пыталось выйти на поле этих проблем, однако пока им не удалось вытеснить евроатлантические силы с данного поля.

Отмеченные тенденции говорят, что сегодня правое политическое поле стоит перед масштабными трансформациями. Старые политические силы, сформированные в момент распада СССР, фактически потеряли свое влияние и место в обществе. Новые силы пока не имеют того институционального и доктринального оформления. От дальнейших шагов в этом поле зависит, куда пойдет развитие правого фланга в Беларуси: либо это будет путь подобный правым силам Западной Европы (Национальный фронт Ле Пен, Альтернатива для Германии, Фламандский интерес и др.), либо изоляционистская и местечковая риторика наподобие правых партий Прибалтики и Украины.

Поэтому, угроза справа для евразийского вектора в Беларуси сохраняется. Однако правоконсервативная платформа может, наоборот, послужить сближению Беларуси со странами Евразийского союза на почве общих консервативных ценностей. Все зависит от того, кто захватит инициативу в правом политическом поле страны. Пока у местечковых националистов слабые позиции, но риски их укрепления всегда есть.

Петр Петровский, научный сотрудник института философии НАН Беларуси, сопредседатель редакционного совета аналитического портала "Евразия.Эксперт"

Список сокращений:

БНФ – Белорусский народный фронт.

БПП – Белорусская патриотическая партия.

БХД – оргкомитет по созданию партии Белорусская христианская демократия.

КХП БНФ – Консервативно-христианская партия «Белорусский народный фронт».

ЛДПБ – Либерально-демократическая партия Беларуси.

ОГП – Объединенная гражданская партия.

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

Что означает новый мировой «климатический порядок» для Евразийского союза?

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Парижское соглашение, подписанное более чем 170 странами в апреле этого года, открывает новый этап в мировой климатической политике. Подписавшие документ страны обязуются подготовить и выполнять национальные планы по снижению выбросов парниковых газов до 2020 г. Это может стать прологом к введению международного налога на углероды согласно предложениям МВФ. Какие последствия несут мировые «климатические веяния» странам Евразийского экономического союза?

«Борьба за климат» как глобальный тренд

В ходе подготовки Парижского соглашения, в том числе, с трибун климатического саммита ООН в Париже в декабре 2015 г., с новой силой зазвучали предложения о введении глобальных фискальных мер, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов. Речь идет о взимании платы за выбросы парниковых газов или, другими словами, установлении налога на углерод.

Эта идея уже нашла поддержку среди целого ряда стран, крупных корпораций и влиятельных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и МВФ. В России, к примеру, за введение подобной фискальной системы, стимулирующей переход к низкоуглеродной экономике, выступает Российское партнерство за сохранение климата. Оно объединило компании «РусГидро», «РУСАЛ», «Cбербанк», «Роснано», «Ингосстрах», общественную организацию «Деловая Россия» и многие другие.

Общая суть предлагаемых новшеств сформулирована в докладе аналитиков МВФ «Цена на нефть и плата за выбросы углерода». Документ увидел свет незадолго до Парижской конференции по климату. В исследовании указывается, что «директивным органам следует не допускать, чтобы низкие цены на энергоресурсы мешали переходу на чистые источники энергии».

Для снижения объема выбросов углекислого газа МВФ рекомендует снизить спрос на ископаемое топливо и, прежде всего, на уголь, сжигание которого приводит к наибольшим выбросам CO2. Предлагается повысить цены на эти энергоресурсы посредством взимания платы за выбросы углерода. В результате, как ожидают в МВФ, предприятия и население будут вынуждены переходить на более энергоэффективные товары.

«Углеродные страшилки» как инструмент лоббизма

Напомним, что вопрос о влиянии антропогенных парниковых газов на процессы изменения климата по-прежнему является весьма и весьма дискуссионным. Достаточно вспомнить, к примеру, заключение академиков РАН, сделанное в 2004 г. по просьбе Президента РФ В. Путина, в котором, в частности, говорится: «Киотский протокол не имеет научного обоснования». Причем это еще не самые нелицеприятные определения. Так известный метеоролог Уильям Грей называл «нелепой» теорию об антропогенном влиянии человека на климатические изменения. По его словам, «воздействие человека на атмосферу просто слишком мало для того, чтобы оказать серьезное влияние на температуру на планете».

Сильный удар по теории глобального потепления нанес скандал, получивший название «Климатгейт». В 2009 г., незадолго до международного саммита по климату в Копенгагене, хакерами была вскрыта переписка ученых, которая свидетельствовала о том, что данные о потеплении климата были подтасованы. Скандал удалось замять, хотя и с немалыми репутационными потерями. В свою очередь, сторонники теории антропогенного изменения климата называли и продолжают называть подобные разоблачения провокациями. Ими уже выработан универсальный PR-ответ на критику в свой адрес. Его суть – обвинить оппонентов в том, что их деятельность «против климата» ведется за деньги угольных и/или нефтяных компаний. Тем не менее, несмотря на законные сомнения,

климатическая проблематика все больше начинает определять ход мировых политических и экономических процессов. А вопросы «борьбы за климат» давно превратились в эффективный инструмент лоббизма.

С помощью «климатических страшилок» и благих экологических целей, нередко продвигаются банальные экономические интересы. Хорошим доказательством служат документы Wikileaks, лишний раз подтвердившие, что в вопросах климата «государства преследуют свои собственные интересы и используют имеющиеся у них энергетические ресурсы для их достижения».

Выбросы в странах ЕАЭС - до идеала пока далеко

Большинство стран, относящихся к бывшим республикам Советского Союза, отличаются повышенной энергоемкостью своей экономики и не могут похвастаться низким уровнем эмиссии парниковых газов. При сохранении существующей модели экономики введение глобальной платы за выбросы углерода может принести странам постсоветского пространства неприятные последствия.

Что касается стран ЕАЭС, то здесь в наиболее неблагоприятной ситуации оказываются Казахстан и Россия, у которых наиболее высокие показатели эмиссии парниковых газов в расчете на душу населения (соответственно, 17,35 и 15,75 тонн CO2-экв.) и на единицу ВВП (соответственно, 807 и 676 тонн CO2-экв. на млн. долл. ВВП).

Эмиссия парниковых газов в странах Евразийского экономического союза

|

|

Общие показатели выбросов в млн. тонн CO2-экв. |

Удельные показатели выбросов* |

||

|

|

Без учета сектора землепользования и лесного хозяйства |

С учетом сектора землепользования и лесного хозяйства |

т.CO2-экв на душу населения |

т.CO2-экв./ млн. долл. ВВП** |

|

Армения |

8,52 |

9,30 |

3,13 |

430 |

|

Беларусь |

103 |

75 |

7,96 |

471 |

|

Казахстан |

291 |

291 |

17,35 |

807 |

|

Кыргызстан |

15 |

-0.24 |

-0,04 |

-15 |

|

Россия |

2322 |

2254 |

15,75 |

676 |

*Рассчитывается с учетом эмиссии от сектора землепользования и лесного хозяйства

**ВВП по состоянию на 2012 год и рассчитанный по паритету покупательной способности.

По данным Института по исследованию мировых ресурсов (World Resources Institute (WRI)).

Для сравнения, в Евросоюзе усредненные удельные показатели выбросов парниковых газов составляют 8,77 т. CO2-экв. на душу населения и 238 долл. CO2-экв. на 1 млн. долл. ВВП. Соответственно, и совокупные «углеродные издержки» на экономику в случае введения глобальной платы за выбросы здесь будут меньше, чем для Беларуси, России и, особенно, Казахстана.

На первый взгляд, наиболее благоприятная ситуация с выбросами складывается в странах ЕАЭС, в экономике которых промышленное производство играет меньшую роль. Так в Армении подчеркивают, что ситуация с уровнем выбросов парниковых газов в этой стране гораздо лучше, чем у соседей. Весьма любопытные показатели сложились у Кыргызстане, который, с учетом сектора землепользования и лесного хозяйства, демонстрирует даже отрицательный объем парниковых выбросов. Однако это свидетельствует, скорее, не об успехах в сфере энергосбережения, а о недостаточном уровне промышленного развития.

Под прицелом угольная отрасль

Хорошо известно, что основной объем антропогенной парниковой эмиссии приходится на энергетику. К примеру, в России, согласно Национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов, вклад энергетики в общий объем выбросов составил в 2013 году 84%. Соответственно, энергетика и станет основной базой, с которой будет собираться предлагаемый международный налог на углерод. В наихудшем положении оказывается угольная генерация. При сжигании угля образуется гораздо больше парниковых газов, нежели при сгорании других видов ископаемого топлива - нефтепродуктов и, особенно, природного газа.

Одним из главных следствий от введения глобальной платы за углерод станет изменение расклада сил в мировой энергетической отрасли за счет существенного ослабления позиций угольной генерации.

Данное обстоятельство, судя по всему, является одним их главных драйверов нынешней мировой климатической политики. Свидетельством этого выступает «озабоченность» вопросами климата ряда западных нефтегазовых компаний, которые надеются занять нишу своих коллег из угольной отрасли, после того, как те падут жертвами «борьбы с углеродом». Именно угольная отрасль станет главной пострадавшей стороной нынешнего мирового «антипарникового курса». Не случайно, что с резкой критикой идеи введения платы за углерод выступает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев – глава ведущего российского угледобывающего региона.

Среди стран ЕАЭС наибольшее значение угольная промышленность имеет для России и Казахстана.

Согласно статистке BP, на конец 2014 г. угольные запасы этих стран составляли соответственно 157010 и 33600 млн. тонн. Объемы годовой добычи в нефтяном эквиваленте оценивались в 55,3 млн. тонн для Казахстана и 170,9 млн. тонн для России, что позволяет считать эти страны входящими в число ведущих угольных держав мира.

Помимо экспорта, значительная часть угля используется Казахстаном и Россией для собственных нужд – прежде всего, для производства электроэнергии и тепла. При этом, в части зависимости от угля в наиболее затруднительном положении оказывается Казахстан. Для него уголь выступает главным видом топлива. Он занимает больше половины от общего объема потребления энергоресурсов в стране.

Потребление топлива в крупнейших экономиках стран ЕАЭС

(млн. тонн. нефтяного экв.)

|

|

Нефть |

Природный газ |

Уголь |

Атомная энергия |

Гидро |

ВИЭ |

Всего |

|

Беларусь |

11.0 |

16.5 |

1.0 |

- |

< 0,05 |

< 0,05 |

28.6 |

|

Казахстан |

13.0 |

5.1 |

34.5 |

- |

1.7 |

< 0,05 |

54.3 |

|

Россия |

148.1 |

368.3 |

85.2 |

40.9 |

39.3 |

0.1 |

681.9 |

По данным BP Statistical Review of World Energy. June 2015.

Казахстану будет весьма непросто избавиться от своей угольной зависимости и перевести энергетику на другие виды топлива, прежде всего, на природный газ. Таким образом, возможное введение платы за углерод грозит этой стране существенными финансовыми и социальными издержками.

С проблемами столкнется и Россия. В частности, как отмечают противники введения налога на углерод, он грозит закрытием угледобывающих предприятий, обострением социально-экономической ситуации в шахтерских городах, существенным повышением тарифов на электроэнергию и тепло для потребителей, ростом инфляции и т.д.

В свою очередь, в гораздо более благоприятном положении находится Беларусь. Доля угля в энергобалансе страны незначительна, а удельные показатели антропогенных выбросов гораздо ниже, нежели в Казахстане и России. Кроме того, страна уже давно проводит целенаправленную работу в сфере энергосбережения. В результате среди «большой тройки» стран ЕАЭС именно Беларусь имеет наибольшие шансы вписаться с современные мировые «антипарниковые тенденции». Однако для этого стране придется еще немало поработать над снижением уровня энергоемкости своей экономики.

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

Состоялась презентация доклада «Белорусский мир» в Минске

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

С 17 по 19 мая в Минске прошел ряд презентаций российско-белорусского аналитического портала «Евразия.эксперт» (https://eurasia.expert/), а также был представлен аналитический доклад кандидата политических наук Вячеслава Сутырина «Белорусский мир: модель развития для Восточной Европы».

17 мая в конференц-зале Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси в присутствии широкого круга экспертов, представителей академической науки, органов государственной власти, дипломатических миссий России и Франции, а также белорусской общественности состоялась дискуссия по материалам доклада, которая продолжалась более двух часов.

Вячеслав Сутырин кратко представил содержание доклада. Сопредседатель редакционного совета «Евразия.эксперт» Петр Петровский разъяснил основной замысел создания портала – компетентный и взвешенный анализ евразийской интеграции и российско-белорусских отношений с разных точек зрения.

В ходе дискуссии поднимались вопросы как социально-политического, так и ценностного характера. Доклад и презентация портала вызвали среди белорусской общественности живой интерес. Петр Петровский и Вячеслав Сутырин пригласили белорусских экспертов стать авторами нового портала «Евразия.Эксперт».

18 мая Вячеслав Сутырин и Петр Петровский приняли участие в телепередаче «24 вопроса» на телеканале «Беларусь-24» с темой «Белорусский мир». Также на историческом факультете БГПУ был организован научный диспут, посвященный проблемам интеграции на постсоветском пространстве «Российско-белорусское сотрудничество: вызовы и перспективы». В дискуссии приняли участие студенты и профессорско-преподавательский состав – заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских народов Анатолий Великий, доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов Светлана Толмачева, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории Валентин Старичёнок и другие.

19 мая Вячеслав Сутырин посетил Факультет философии и социальных наук и встретился с деканом факультета, кандидатом исторических наук Вадимом Францевичем Гигиным. В ходе встречи обсуждались перспективы экспертно-аналитического сопровождения процессов евразийской интеграции.

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

Как не потерять союзников. 5 уроков для Новой Евразии

23.05.2016

23.05.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert