Грюнвальд – победа евразийского значения

Грюнвальд – победа евразийского значения

15.07.2016

15.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Грюнвальд – победа евразийского значения

Грюнвальд – победа евразийского значения

15.07.2016

15.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

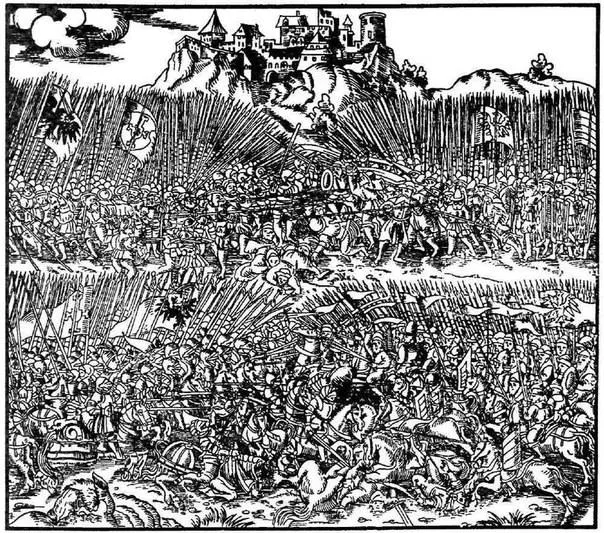

15 июля отмечается очередная годовщина Грюнвальдской битвы, произошедшей в 1410 г. В ходе сражения объединенные войска Великого княжества Литовского и Польского королевства нанесли поражение одному из сильнейших государств в Европе – Тевтонскому ордену, что положило конец немецкому «Drang nach Osten» более чем на 500 лет. В объединенном войске были предки современных белорусов, литовцев, русских, украинцев, татар, поляков, чехов, молдован и многих других народов. Грюнвальдская битва по праву может считаться одним из важнейших сражений евразийского масштаба.

В преддверии «Великой» войны

С момента утверждения Тевтонского Ордена в Восточной Европе в ХІІІ в под знаменем «борьбы с язычниками» его могущество в регионе только росло. Не в силах ему были противостоять ни Польское королевство, ни объединившее значительную часть земель Киевской Руси Великое княжество Литовское. Тевтоны также умело пользовались неурядицами и междоусобицами на землях соседей, выступая союзником то одной, то другой конфликтующей стороны.

Причиной войны, получившей название «Великой», послужил конфликт из-за спорных территорий, захваченных Орденом у Королевства и Княжества, в первую очередь, Добжинской земли и Жемайтии. В последней, при негласной поддержке великого князя литовского Витовта, постоянно вспыхивали восстания. Очередное из них 31 мая 1409 г. послужило «спусковым крючком» войны, во время которой и произошла Грюнвальдская битва.

В преддверии войны Витовт заключил мирные договоры с Новгородом, Псковом и Москвой, и вынудил на время отказаться от поддержки тевтонов их главного союзника – Ливонский орден. Это явилось важным залогом будущей победы, поскольку преобладающая часть ливонских рыцарей не приняла участие в Грюнвальдской битве.

Начало войны

На фоне восстания в Жемайтии Витовт провел мобилизацию и осадил замок Фрайбург. Несмотря на необъявленное начало боевых действий, важным оставался вопрос о том, кого из враждующих сторон христианские державы Европы будут считать агрессором. Поэтому в дело вступил польский король Ягайло, отправивший Ордену дипломатическое посольство.

1 августа 1409 г. от Королевства Польского поступило предложение создать международный арбитражный суд с обсуждением спорных вопросов, в первую очередь, территориальных. Однако Ягайло также высказывался, что в случае войны поддержит Витовта. Руководитель Ордена, великий магистр Ульрих фон Юнгинген посчитал это основанием для объявления войны Польскому королевству.

Таким образом, формальным «агрессором» можно было считать тевтонов. Но для Ордена это было не столь значимо, поскольку давало преимущество первого удара по поле боя. Тевтоны нанесли удар по Северной Польше, полностью захватили Добжинскую землю и вынудили Ягайло уже 8 октября 1409 г. заключить перемирие. Польский король и Орден обязывались воздерживаться от военных действий до 4 июля 1410 г.

Но это никоим образом не мешало продолжать войну Великому княжеству во главе с Витовтом, войска которого отбили у тевтонов Жемайтию и в лучших традициях Давида Городенского огнем и мечом прошлись по Пруссии.

Ягайло, несмотря на заключенное с Орденом соглашение, нарушая международное право, оказывал Княжеству помощь, прежде всего, военным снаряжением, столь необходимым в противостоянии закаленной в боях тяжелой тевтонской коннице.

В начале декабря 1409 г. в Берестье и вовсе прошло секретное совещание Ягайло и Витовта, где был разработан стратегический план совместной военной кампании.

Ее суть сводилась к переносу войны на землю врага. Главный удар должен был быть направлен на столицу Ордена Мальборк. Цель – вынудить противника к одной единственной решающей битве в чистом поле, в месте, где при определенных условиях у войска союзников появлялся шанс на победу. В дальнейшем союзникам удалось сохранить свои планы в тайне, несмотря на деятельность тевтонской разведки.

Посредники и «информационная война»

Не сидел сложа руки и Юнгинген, подписавший 20 декабря 1409 г. в Буде антипольский договор с венгерским королем Сигизмундом Люксембургским, который, в свою очередь, стремился обещаниями королевской короны разрушить союз Витовта с Ягайло.

Формально посредником в разрешении конфликта попытался выступить чешский король Вацлав ІV Люксембургский. Однако 15 февраля 1410 г. он принял решение о праве владения спорными территориями в пользу тевтонов и требовал от Ягайло отказаться от поддержки Витовта. Ратификация соглашения должна была пройти в Бреслау (Вроцлав), но польская делегация туда просто не поехала.

Активные «сражения» развернулись и в информационном поле. Орден использовал хорошо известные в Европе категории времен крестовых походов, выставляя себя «защитником христиан», сражавшихся с польскими отступниками, вставшими на сторону литвинов-язычников и русинов-схизматиков.

Но начало ХV века в Европе, охваченной Столетней войной и стремлениями европейских монархов к централизации, было уже иным временем. К тому же существование Орденов – Ливонского и Тевтонского – вызывало вопросы. Они превратились в мощные военизированные государства, лишь формально подчиняющиеся Папе Римскому, мечом распространяющие христианство и стремящиеся навязать свою волю соседним христианским государствам.

Именно это стремился показать Ягайло, направляя в разные государства Европы манифесты с перечислением «жалоб на грехи» Ордена. В итоге английский король Генрих ІV отказался помогать Ордену.

Перед битвой

30 июня 1410 г. Ягайло и Витовт объединились на Висле, перешли границу Ордена и направились на Мальборк. Начало военных действий для руководства тевтонов, дезинформированного о направлении ударов войск ВКЛ и Короны, стало полной неожиданностью. Тем более, Юнгинген не ожидал столь быстрого совместного выступления своих противников.

Орден, мобилизовав свои силы и укрепив их прибывшими наемниками-рыцарями, организовал оборону на укрепленном частоколом и артиллерией броде около Куренткина на реке Дрвенцы. Но союзники 10 мая уклонились от битвы и совершили ночью обходной маневр, вынудив крестоносцев покинуть подготовленные оборонительные позиции и для прикрытия своей столицы вступить в бой в чистом поле – между деревнями Таненберг и Грюнвальд, куда они прибыли после утомительного ночного марша утром 15 июля.

Войско Ордена состояло из 51 хоругви и насчитывало, по разным оценкам, от 15 до 32 тысяч, в число которых входили наёмники со всей Европы. Войско Королевства и Княжества оценивается в 30-40 тысяч человек, делившихся на 51 польскую и 40 литвинских хоругви. Большая часть из последних были представлена воинами с белорусских земель, в большинстве под знаменем «Погони». Также помощь союзникам оказывали около тысячи татар во главе с Джалал-ад-Дином, сыном хана Тахтомыша, дружина Великого Новгорода, воины с Молдавии, а также чешские добровольцы, среди которых в битве лишился левого глаза Ян Жижка.

Ход битвы

Утомленные трехчасовым ожиданием начала сражения тевтоны направили в лагерь Ягайло и Витовта герольдов, передавших тем по мечу. Смысл этого рыцарского обряда состоял в давлении на противника, чтобы вынудить его наконец-то дать бой.

Битва началась пополудни и растянулась на семь часов. Описание ее хода сегодня вызывает больше вопросов, чем ответов.

Согласно традиционным описаниям, часть легкой кавалерии Витовта в начале боя попала в тайно подготовленные тевтонами «волчьи ямы». Но благодаря развернутому строю большинство из них смогли добраться до передней линии обороны противника и разбить его пехоту.

Решающим в ходе битвы стал осуществленный конницей Витовта маневр отступления, погоня за ней войска тевтонов и героическая оборона трех смоленских полков. В результате войска Ордена ослабили давление на рыцарей Ягайло. И это в решающий момент, когда возвышавшееся над хоругвой Краковской земли знамя с белым орлом пало. Спустя короткое время после уменьшения давления крестоносцев знамя вновь было поднято.

Ягайло ввел резервы, которым уставшие тевтонцы противостоять уже не смогли, несмотря на организованную атаку во главе с самим Ульрихом фон Юнгингеном.

Часть рыцарей отступила к обозу и попыталась организовать оборону. Но сюда в поисках наживы устремилась челядь. В результате, «в обозе трупов было больше, чем на поле битвы».

Закованные в латы рыцари крестоносцы уничтожались по частям, в том числе главные руководители Ордена, включая великого магистра Ульриха фон Юнгингена.

Итоги

Орден больше не сумел восстановиться ни в военном плане, ни в финансовом. В дальнейшем осада Мальборка провалилась. В свете новой геополитической ситуации Витовт видел в ослабленном Ордене возможность сдерживания польских притязаний в отношении ВКЛ.

1 февраля 1411 г. в Торуне был заключен договор между Орденом с одной стороны и Королевством и Княжеством с другой. Тевтонцы отказывались от Жемайтии и ятвяжских земель в пользу ВКЛ, а поляки возвращали Добжинскую землю и получали огромные по тем временам 100000 коп чешских грошей в качестве выкупа за пленных. Впервые в войнах с Орденом договор был заключен на условиях ВКЛ и Польского королевства.

ВКЛ же получила «евразийское признание», засвидетельствованное на конгрессе в Луцке в 1429 г. и выразившееся в отправленной Витовту королевской короне, а также в поясе, подаренном в 1430 г. татарским ханом Хаджи Гиреем.

Готов ли Евразийский союз к расширению?

Готов ли Евразийский союз к расширению?

13.07.2016

13.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Готов ли Евразийский союз к расширению?

Готов ли Евразийский союз к расширению?

13.07.2016

13.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Экономисты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уверены, что основной смысл евразийской экономической интеграции – «это получение синергетического эффекта от объединения потенциалов стран-участниц». Другими словами, работая вместе, каждый получит больше, чем он получил бы в отдельности. Согласно расчетам ЕЭК по межотраслевому балансу, совокупный интеграционный эффект до 2025 г. может составить от 17% до 20% дополнительного прироста ВВП для каждой из стран-членов ЕАЭС. В сумме это должно составить около 700 млрд. долларов США.

Экстенсивное vs. интенсиновное развитие

Сотрудники ЕЭК при этом отметили, что уже в 2013 г. за счет ликвидации внутренних барьеров и ограничений в торговле потенциал «экстенсивного» развития интеграции внутри Евразийского экономического союза в масштабе трех стран-инициаторов уже исчерпал себя. Так, без учета топливо-энергетических товаров объем внутрисоюзной торговли по сравнению с предыдущим годом увеличился всего лишь на 1,1%. Несмотря на объективное замедление мировой деловой активности, это не соответствует той отдаче, которую получали государства в первые годы после создания Таможенного союза как предыдущей ступени интеграции.

Следовательно, для дальнейшего укрепления своего макроэкономического потенциала ЕАЭС может выбрать один из двух путей или некоторое сочетание из них:

Во-первых, Евразийский экономический союз может выбрать «экстенсивный» путь развития за счет дальнейшего расширения – принятия новых членов из числа бывших постсоветских республик.

Во-вторых, Евразийский экономический союз может реализовать стратегию внутрисоюзной модернизации («интенсивный путь развития»).

Кем прирастать ЕАЭС?

Первом шагом на пути дальнейшего экстенсивного развития может быть, конечно, дальнейшее расширение ЕАЭС на постсоветском пространстве за счет вступления новых членов из числа бывших советских республик.

Наиболее вероятным кандидатом для следующего вступления в ЕАЭС является Республика Таджикистан. В начале 2015 г. при Министерстве экономического развития и торговли РТ образована рабочая группа, которая изучает возможное присоединение Таджикистана к ЕАЭС и вероятные последствия.

Однако полезность от вступления Таджикистана для всего ЕАЭС ограничена рядом факторов. Так, численность населения РТ в 2014 г. составила около 4,5% от численности населения ЕАЭС, а доля ВВП в общесоюзном валовом продукте – всего лишь 0,4%. Таджикистан - одна из наиболее бедных стран постсоветского пространства. Его ВВП на душу населения по ППС в 2014 г. составил 2700 долл. США (по сравнению с 15580 долл. США в среднем в ЕАЭС).

Другим вероятным кандидатом является Узбекистан. И хотя официальный Ташкент пока не спешит в Евразийский Союз, 68% населения Узбекистана, согласно опросу Евразийского монитора от августа 2014 г., поддерживает вступление республики в ЕАЭС. Стоит отметить, что прибавление 28,9 млн. узбекских граждан значительно расширит внутресоюзный рынок, однако, имея ВВП per capita лишь в 5600 долларов, его доля в общесоюзном ВВП составила бы только 2,7%.

Возможной, но маловероятной представляется интеграция Молдовы, что связанно с ее участием в Восточном партнерстве ЕС и подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите в ноябре 2014 г.

Украина и Евразийский союз

Как неоднократно отмечалось экономистами, наиболее желательным участником евразийской интеграции, помимо трех стран-инициаторов, выступает Украина. После России она имела наиболее крупную численность населения – 44,3 млн. человек, что представляло собой почти ¼ от общесоюзной численности населения в 2014 г. При вступлении она подняла бы общую численность Союза до 223,3 млн. человек. Долгое время Украина являлась самой крупной экономикой на постсоветском пространстве после России. В 2013 г. ее ВВП в текущих ценах составил 134,9 млрд. долларов США (5,7% от ЕАЭС), и ее ВВП на душу населения по ППС – 8200 долл. США.

Согласно исследованию Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, при содействии и участии ЦИИ ЕАБР от 2013 г., при вступлении Украины в ЕАЭС доля машиностроительных видов продукции в ВВП Украины увеличивалась с 6% до 9%, доля машин и оборудования в экспорте Украины в другие страны-участницы ЕАЭС достигла бы к 2030 г. 20%. В структуре суммарного экспорта Украины в ЕАЭС доля авиационной техники увеличивалась бы к 2030 году до 7%. Доля продукции судостроения в структуре экспорта Украины в страны ЕАЭС возрасла бы к 2030 году в 2 раза, доля прочей машиностроительной продукции – на 11,8%.

Но на данном этапе из-за украинского кризиса возможность участия страны в ЕАЭС кажется крайне нереалистичной. Да и дефолтное состояние украинской экономики, изможденной госпереворотом, разрывом внешнеэкономических отношений с Россией и гражданской войной, уже не делает страну таким привлекательным партнером. Последние несколько лет в стране наблюдалось резкое падение ВВП.

Перспективы

Вступление же других постсоветских республик в ЕАЭС по разным причинам тоже маловероятно. Например, 64% населения Азербайджана отрицательно относится к идее интеграции в евразийское объединение.

При потенциальном вступлении всех четырех стран в ЕАЭС его население выросло бы на 84,9 млн человек до 263,8 млн. человек в целом, что представляло бы уже 88% от необходимого внутреннего рынка в 300 млн. человек, который упростил бы достижение глобальной конкурентоспособности.

Таблица 1. Экономическиt показатели потенциальных членов ЕАЭС

|

|

Население |

ВВП |

ВВП на душу населения |

||

|

|

в млн. человек |

в % к ЕАЭС |

(в млрд. долл. США) |

в % к ЕАЭС |

(по ППС) |

|

Молдова |

3,6 |

2,0 |

7,7 |

0,3 |

4800,0 |

|

Украина |

44,3 |

24,8 |

134,9 (2013) |

5,7 |

8200,0 |

|

Узбекистан |

28,9 |

16,2 |

63,1 |

2,7 |

5600,0 |

|

Таджикистан |

8,1 |

4,5 |

9,2 |

0,4 |

2700,0 |

Источник: расчеты автора на основе данных CIA World Factbook.

Как мы видим, дальнейшее расширение ЕАЭС за счет вступления новых членов ограничено как количественно (в ближайшее время вступит, скорее всего, только Таджикистан), так и качественно, т.е. имеет малую экономическую отдачу для укрепления позиций евразийского объединения в глобальной экономике.

Особую роль в недопущении расширения ЕАЭС даже на самом постсоветском пространстве играет политический фактор – известное противодействие со стороны США. Например, во время пресс-конференции в Дублине Госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2012 г. заявила, что Вашингтон «постарается найти эффективные способы, чтобы замедлить или предотвратить» развитие евразийской интеграции.

Юрий Кофнер, руководитель Евразийского клуба МГИМО МИД России

Евросоюз на пути к империи

Евросоюз на пути к империи

12.07.2016

12.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евросоюз на пути к империи

Евросоюз на пути к империи

12.07.2016

12.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Референдума за выход Великобритании из ЕС подхлестнул внутри объединения политическую поляризацию. Силу набирают два антагонистичных лагеря: евроскептики, желающие ликвидировать или переформатировать ЕС в союз национальных государств, и противостоящие им сторонники дальнейшей унификации Евросоюза. Проект последних иллюстрируется распространенной в СМИ после Brexit информацией о планах Парижа и Берлина запустить процесс переформатирования ЕС в «супергосударство». Ведущий белорусский философ и политолог Алексей Дзермант задается вопросом, не превратился ли Евросоюз уже в империю?

Что такое империя?

Буквально на днях под Санкт-Петербургом в рамках международной летней школы «Отношения России с ЕС и НАТО: в поиске нового «modus operandi»» вновь пришлось дискутировать о том, имеет ли Европейский Союз черты неоимперского проекта. Отвечая на этот вопрос, немецкий коллега отверг такое определение, парировав это тем, что ЕС – объединение добровольное, «постмодерное» и наднациональное, а потому никакие критерии империи или национального государства к нему неприменимы.

C этим трудно согласиться хотя бы потому, что «добровольность», «наднациональность» и даже «постмодерность» никак не отменяют наличия признаков имперской конструкции. Обратимся к современным определениям империи от ведущих западных специалистов.

Майкл Дойл определяет империю как систему «взаимодействия между двумя политическими единицами, одна из которых — доминирующая метрополия, осуществляет политический контроль над внутренней и внешней политикой, т.е. действующим суверенитетом другой единицы — подчинённой периферии».

Александр Мотыль полагает, что империя как «иерархично организованная политическая система со ступицеподобной структурой — колесо без оправы — в котором элитное ядро и государство доминируют над периферийными элитами и обществами, выступая посредниками в важнейших взаимодействиях и направляя ресурсы из периферии в центр и обратно на периферию».

Ричард Суни так подытоживает суть империи: «это сложносочинённое государство, в котором метрополия так или иначе отличается от периферии, а отношения между ними определяются метрополией и воспринимаются периферией как оправданное или неоправданное неравенство, субординация и/или эксплуатация».

Союз с признаками империи

А теперь попробуем соотнести эти определения с реальной структурой Европейского Союза, в рамках которого мы имеем:

-

Явное отличие метрополии (в политическом смысле это – Брюссель, в территориальном – т.н. «Голубой банан» – наиболее развитое экономически и индустриально ядро Западной Европы на стыке Франции, Великобритании и Германии) от периферии (стран Южной и Восточной Европы). Отличие это обусловлено разницей в экономическом и политическом весе.

-

Метрополия доминирует над периферией, то есть именно Брюссель распределяет основные финансовые потоки, дотации, формирует единые технические стандарты, определяет внешнеполитические приоритеты. Распределение происходит в основном за счет территориальной метрополии, а степень контроля над периферией может быть достаточно жесткой, в чем можно было убедиться на примере финансового кризиса в Греции. Суверенитет входящих в ЕС стран во внешнеполитической сфере ограничен решениями органов ЕС, например, как в случае с санкциями против России. Несмотря на антисанкционную политику ряда стран-членов ЕС, санкции все равно – в силе.

-

Метрополия представлена элитой – евробюрократией, осуществляющей управление и контроль над национальными элитами, из которых кооптируются представители, разделяющие ценностный кодекс «архитекторов ЕС». Одновременно с этим из периферии (страны Прибалтики и Балканского региона) в метрополию идёт поток дешевой рабочей силы, еще более усиливающий неравенство и отличие между ними.

Имперская идентичность

Можно задаться вопросом и о существовании европейской имперской идентичности. Есть ли она у евробюрократии, не говоря уже о простом населении? В первом случае ответ будет зависеть от политических пристрастий многочисленных европейских чиновников и парламентариев. Естественно, теми, кто придерживается радикальных левых и леволиберальных взглядов, а их в евроструктурах немало, имперский дискурс будет восприниматься негативно и отрицаться, что обусловлено идеологической традицией.

Отрицать имперские признаки ЕС будут и национальные элиты ряда сВосточной Европы, для которых признание добровольного перехода из одной империи (СССР) в другую (ЕС) фактически означает политическое саморазоблачение. Впрочем, иногда сами представители высшей евробюрократии весьма откровенны.

Бывший председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу в свое время заявил, что ЕС действительно похож на империю и является «неимпериалистической империей»:

Ненационалистические правые и правоцентристы, а также влиятельные интеллектуалы из Германии, Франции, Австрии более восприимчивы к имперской образности и практике, для них это еще и часть национальной традиции.

Исследователь из Оксфорда Ян Зелёнка в своей книге «Европа как империя. Природа расширенного Европейского Союза» убедительно показал, что Европейский Союз все больше приобретает черты средневековой империи, такой как, Священная Римская империя Германской нации или империя Габсбургов.

В этом смысле немецкая федеральная традиция и попытки превратить ЕС в сильную федерацию – это тоже имперское наследие или даже имперская практика, направленная на демонтаж классических национальных государств.

Из стана евроскептиков регулярно доносятся обвинения в адрес ЕС именно за его «имперский» характер. Во время подготовки к референдуму о выходе Британии сторонники Brexit активно использовали «антиимперскую» риторику: «ЕС – это империя, хотя и не созданная военным завоеванием».

Военная сила ЕС, которой нет

И все же для четкой диагностики «империи» уже хотя бы в силу происхождения самого этого термина, который связан не только с гражданской, но и с военной властью, необходимо понимание того, кто гарантирует безопасность внутреннего пространства и внешнего периметра границ.

В Европейском Союзе эту функцию выполняют национальные вооруженные силы, спецслужбы и военно-политический блок НАТО, который, в свою очередь, служит элементом американской сверхмощи.

Фактически это означает, что ЕС не имеет собственных вооруженных сил с наднациональным командованием и полностью полагается на возможности НАТО.

С этим связаны проблемы безопасности Евросоюза как дееспособной структуры, поскольку кризисы в Северной Африке, на Ближнем Востоке и последовавшая оттуда в Европу волна беженцев и террора свидетельствуют о серьезных проблемах ЕС именно в этой сфере.

Уже более чем реальный выход Британии из ЕС, пробуксовка Трансатлантического партнерства (ТТИП) и необходимость координации политики по обеспечению безопасности с Россией ставят в повестку дня вопрос о создании ЕС собственных вооруженных сил.

Об этом уже заявлял председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об усилении управляемости ЕС, в том числе, в сфере обороны и безопасности шла речь и в просочившемся в прессу проекте реформирования союза, якобы предложенном МИД Германии и Франции как раз после британского референдума.

Элиты «старой Европы» и брюссельская метрополия в текущих условиях, очевидно, будут прилагать максимальные усилия для централизации и сохранения управляемости в ЕС по всем направлениям, то есть придания союзу большей «империальности».

Вопрос в том, удастся ли им обыграть США и их сателлитов внутри союза, которые как раз не очень заинтересованы в таком усилении. От результатов этой игры, скорее всего, зависит и будущее ЕС – станет ли он новой империей или превратится в рыхлый союз национальных государств и транснациональных корпораций.

Принятие Индии и Пакистана в ШОС изменит мировой расклад – начальник Российской таможенной академии

Принятие Индии и Пакистана в ШОС изменит мировой расклад – начальник Российской таможенной академии

12.07.2016

12.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Принятие Индии и Пакистана в ШОС изменит мировой расклад – начальник Российской таможенной академии

Принятие Индии и Пакистана в ШОС изменит мировой расклад – начальник Российской таможенной академии

12.07.2016

12.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Сегодня в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной в 2002 году, принимают участие восемнадцать стран Евразийского региона. Что было сделано ШОС за прошедшие годы, и какие перспективы у этой организации в будущем? Об этом корреспонденту «Евразия.Эксперт» рассказал начальник Российской таможенной академии, доктор экономических наук, профессор, почетный профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Мантусов.

Силы и слабости ШОС

- Владимир Бадьминович, в этом году ШОС исполняется пятнадцать лет. За прошедшие годы уже можно оценить эффективность этой организации. Каковы, на Ваш взгляд, ее сильные стороны?

- За пятнадцать лет существования организация прошла непростой путь развития, который я охарактеризовал бы, как равномерный и последовательный.

Эффективность ШОС определяется ее возросшим политическим влиянием среди ведущих государств мира, развитием и закреплением за собой энергетических рынков и рынков других природных ресурсов, в успешном экономическом и военно-техническом сотрудничестве между членами организации.

К сильным сторонам деятельности ШОС можно отнести наличие единого регионального пространства – огромных, связанных между собой территорий, покрывающих практически целый материк. Сосредоточение на этих территориях мировых запасов природных ресурсов. Наличие евроазиатских транспортных коридоров и транспортно-коммуникационных сетей, выход через Китай в Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Юго-Восточной Азии. Благодаря этому, например, перед членами ШОС открывается уникальная возможность возрождения и развития «Великого шелкового пути».

- А какие слабые стороны выявились в Шанхайской организации за эти пятнадцать лет?

- На мой взгляд, это, в первую очередь, существенное влияние, постоянно оказываемое на страны-члены ШОС отдельными мировыми державами, прежде всего, США и Европейского союза. В некоторых странах ШОС это «влияние» заметно. Между членами организации не в полной мере отработаны эффективные механизмы взаимодействия, в том числе по вопросам общей безопасности и борьбы с терроризмом. Все еще недостаточное экономическое сотрудничество при решении региональных и мировых проблем.

В ШОС превалирует двустороннее взаимодействие, и ни одного многостороннего экономического проекта пока не реализовано.

Среди стран-членов ШОС, где государственными религиями являются конфуцианство, ислам, буддизм, христианство и индуизм, недостаточно хорошо налажены культурно-исторические отношения, не всегда эффективно сглаживаются межконфессиональные различия, слабо ведется работа по налаживанию межнационального согласия.

Мировой расклад

- Что изменится для организации с присоединением к ней Индии и Пакистана?

- Принятие Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества существенно изменит региональный и мировой расклад. С учетом новых участников, ШОС станет международным институтом, включающим в себя ведущие незападные державы Евразийского континента и, таким образом, будет рассматриваться как формирующийся союз многополярного мира, как платформа, предлагающая евразийскую альтернативу Западной Европе.

Присоединение этих стран поможет дальнейшему укреплению межгосударственного экономического и военного сотрудничества, поможет развитию новых транспортно-коммуникационных сетей. В итоге, участники ШОС получат непосредственный выход в Индийский океан.

За расширением ШОС последует укрепление коллективной системы безопасности и дальнейшая интеграция между государствами Евразии.

Думаю, что принятие Пакистана и Индии в ШОС может сильно повлиять на решение проблемы Афганистана, потому что Пакистан имеет сильное влияние на эту страну.

Наконец, присоединение этих стран к ШОС значительно расширит экономический пояс «Великого шелкового пути», а сегодня это – один из важнейших вопросов в деятельности организации.

- Как участие Индии и Пакистана в ШОС может отразиться на существующем между ними конфликте? Чем это может грозить самой ШОС?

- Препятствием для полноценного вступления Индии и Пакистана было то, что по уставу ШОС страны-участники не должны иметь неурегулированных конфликтов между собой. Между тем, Пакистан и Индия уже несколько десятилетий не могут урегулировать Кашмирский вопрос.

Однако влияние Кашмирского фактора не стоит абсолютизировать, поскольку Пакистан заинтересован в развитии своей промышленности и соответствующих торгово-экономических связей с Индией. А Индия, из-за угрозы возникновения рисков неконтролируемой миграции и связанного с ними замедления экономического роста, заинтересована в единстве и территориальной целостности Пакистана.

Думаю, что участие в ШОС Индии и Пакистана будет способствовать нормализации отношений между ними. В то же время, сама организация должна будет поддерживать налаживание пакистано-индийских отношений. Если в 60-е гг. XX века арбитром между этими странами выступал СССР, то сейчас эту функцию может взять на себя Шанхайская организация сотрудничества. Нельзя забывать, что осложнение пакистанско-индийских отношений создаст угрозу для самой ШОС, поскольку обострение взаимных противоречий может привести к расколу внутри организации.

- Как на участии в ШОС могут отразиться существующие разногласия между Индией и Китаем?

- Один из основных раздражителей в отношениях между Нью-Дели и Пекином –неразрешенный пограничный вопрос и взаимные претензии на две спорные территории: Аксайчин – безлюдное высокогорное плато (42 685 кв. км), находящееся под управлением Китая, и значительная часть штатов Аруначал-Прадеш и Сикким (около 150 000 кв. км), которая управляется Индией. Соответственно, Нью-Дели претендует на плато Аксайчин, а Пекин предъявляет права на территории штатов Аруначал-Прадеш и Сикким.

Стороны неоднократно предпринимали попытки урегулировать этот спор, но пока безрезультатно. Из-за отсутствия договоренности, с обеих сторон ежегодно происходят сотни нарушений границы, которые порой перерастают в вооруженные столкновения.

Как и в случае с пакистано-индийским конфликтом, основной задачей ШОС в данном вопросе будет, например, предоставление независимой площадки для разрешения взаимных претензий между государствами и достижение договоренности при посредничестве третьих стран – членов ШОС.

- Какова, по вашему мнению, будет реакция США на вхождение Пакистана в ШОС, который является давним военным и экономическим союзником американцев?

- Безусловно, США будут активно препятствовать такому исходу, так как через Пакистан страны ШОС получат выход к Индийскому океану, а, значит, повысят эффективность внешней торговли стран-участников организации.

Россия и Китай хотят видеть Пакистан и Индию полноправными членами ШОС, торгово-экономическими партнерами. К тому же, и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием и проявили заинтересованность в его дальнейшем нераспространении. Думаю, что США попытаются просчитать возможную реакцию стран ШОС и упредить ее встречными предложениями, а также постараются получить однозначную и четко выраженную поддержку политики США со стороны государств региона.

Одним из встречных предложений может быть приглашение к участию в создаваемых США региональных интеграционных группировках.

С другой стороны, участие в ШОС даст хороший рычаг Исламабаду для давления на Вашингтон за счет появления новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, доступа к современным технологиям, улучшения отношений с Индией и урегулирования Кашмирского вопроса.

- Сегодня часто говорят о возможном присоединении в будущем к ШОС Ирана. Насколько эта перспектива реальна и что это может дать организации?

- Иран в настоящее время является государством–наблюдателем в ШОС и рассматривает Шанхайскую организацию как инструмент противодействия американской военной угрозе. В этой связи,

присоединение Тегерана к ШОС представляется мне вполне возможным.

Такая перспектива реальна с учетом наблюдающейся в последнее время политики снятия с Ирана международных санкций. Для ШОС вступление Ирана будет означать усиление геополитических и геоэкономических позиций за счет выгодного географического положения Ирана, емкого рынка сбыта, энергетического потенциала и транспортной инфраструктуры страны. Иран привлекает ШОС как важный транспортный узел и ведущий экспортер энергоресурсов.

В случае присоединения Тегерана к ШОС решение территориальных проблем по акватории Каспийского моря будет значительно ускорено.

Отсутствие Ирана в ШОС не позволяет решить ни одну серьезную проблему, как в Центральной Азии и Афганистане, так и в Каспийском бассейне. Наконец, через Иран страны ШОС получат выход к Персидскому заливу – это хорошо!

Сопряжение ШОС и Евразийского союза

- Насколько реально экономическое сопряжение ШОС и ЕАЭС, и в чем оно может заключаться?

- Сегодня существуют предпосылки для создания зоны свободной торговли между ШОС и ЕАЭС, так как в настоящее время Евразийский экономический союз органично интегрирован в мировую экономическую систему как надежный мост между Азией и Европой. Страны ЕАЭС способствуют продвижению товаров стран ШОС на европейский рынок.

Существует большая заинтересованность германской и других европейских экономик в приобретении Евросоюзом в лице ШОС коллективного партнера для осуществления широкомасштабных планов ЕС по освоению емкого рынка Центральной Азии.

Особый интерес у ЕС вызывает идея ШОС по созданию Энергетического клуба. На этой базе у ЕС и ШОС может возникнуть интересный и взаимовыгодный диалог. В то же время,

для России развитие экономической интеграции в ШОС в настоящее время менее важно, чем в рамках ЕАЭС.

В данный момент Россия заинтересована в усилении интеграции в рамках ЕАЭС. Китай стремится к созданию единого интеграционного пространства в рамках ШОС, потому что это обеспечит ему существенные экономические выгоды. Россия пока не может конкурировать с Китаем на равных и будет специализироваться преимущественно на торговле сырьем. Вместе с тем

именно развитие ЕАЭС позволит диверсифицировать экономики стран–членов и выступить единым фронтом на пути освоения рынков стран ШОС.

В перспективе, основой для сближения ЕАЭС и ШОС может стать так называемый «Экономический пояс Шелкового пути» – огромная зона экономического сотрудничества, простирающейся от Китая до Европы. В этот многогранный проект включены финансирование строительства шоссейных, железных дорог и аэропортов, добыча полезных ископаемых, промышленное сотрудничество, финансовые услуги. Северный коридор Шелкового пути проходит из Западного Китая через Казахстан в Россию, в Оренбург, и далее к Санкт-Петербургу и Балтийскому морю, а через Беларусь и Варшаву – к Берлину.

- Каковы могут быть, на ваш взгляд, дальнейшие сценарии развития ШОС?

ШОС может развиваться как организация региональной безопасности, занимающаяся вопросами поддержания мира и укрепления доверия в Евразии, борьбой с незаконной торговлей наркотиками, трансграничной организованной преступностью, угрозами информационной безопасности. Это объединение стран может развиваться и в качестве международной структуры по экономическому сотрудничеству, содействующей созданию благоприятных условий для внешней торговли и инвестиций.

В перспективе ШОС имеет все шансы превратиться в регионального арбитра или в некий форум для обсуждения возникающих многосторонних проблем - интеграционных, экономических, финансовых, военных, экологических, информационных и др. Наконец, ШОС может стать универсальной организацией, которая не акцентирует свою деятельность на решении только одной задачи, а регулирует самый широкий спектр вопросов.

Для оценки реальных возможностей ШОС необходимо проанализировать сценарии каждой из упомянутых линий развития с учетом возможных точек соприкосновения, перспектив и рисков для стран-участниц.

Интервью подготовил Вадим Вершинин

Холодные игры. НАТО обретает смысл

Холодные игры. НАТО обретает смысл

11.07.2016

11.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Холодные игры. НАТО обретает смысл

Холодные игры. НАТО обретает смысл

11.07.2016

11.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Как на саммите НАТО в Варшаве члены Альянса учились играть в новую холодную войну, а в итоге начали новую эпоху силового сдерживания? Александр Ермаков проанализировал основные итоги саммита НАТО, детали принятых решений и последствия для региона.

8-9 июля в Варшаве прошел давно ожидаемый политиками и экспертами 27-ой саммит НАТО. Во второй раз главы государств и военных ведомств стран Альянса собираются так близко к границам России (десять лет назад саммит прошел в Риге). Чаще всего местом проведения этих встреч становится Брюссель. Это не случайно, так как Россия и безопасность в Европе была главной темой обсуждения, хотя в последний момент её несколько потеснил неожиданный Brexit.

Кроме глав государств Альянса приехало и множество гостей - в частности, лидеры Азербайджана и Армении, Грузии и Украины, Финляндии и Молдавии. Последняя отличилась призывами к НАТО помочь с выводом российских войск из Приднестровья и предложением провести на своей территории учения Альянса.

Угроза «номер один»

В итоговом заявлении по результатам встречи, как и ожидалось, Россия была первой упомянута в списке угроз для стабильности и безопасности в Европе (вслед за ней были названы проблемы в сфере безопасности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, международный терроризм и миграционный кризис).

По крайней мере, НАТО больше не приходится унижаться до упоминания в качестве одной из основных своих целей борьбу с глобальным потеплением.

А совсем недавно на полном серьезе это обсуждалось. Вновь Альянс делает упор в своей стратегии на силовое сдерживание и коллективную оборону, сейчас в первую очередь своего «восточного фланга». По поводу отношений с Россией, как в итоговом заявлении, так и словах генсека НАТО и глав государств, подчеркивалось желание дипломатического диалога, но наряду с обвинениями в нарушении международного права и стабильного европейского миропорядка.

Позитивные сигналы?

Ложкой меда в этой бочке дегтя можно назвать позитивную реакцию на недавние предложения президента Финляндии, сделанные во время визита президента России, по поводу повышения безопасности полетов над Балтикой. Если на грядущей встрече Совета Россия-НАТО (важность которого отмечалась отдельно) удастся договориться по этому поводу, то снизится вероятность совершенно лишней конфронтации.

В целом, наблюдающийся уход Альянса от политики «игры в молчанку» и активное декларирование желания диалога стоит отнести к позитивным итогам саммита.

Учитывая, что другие вопросы на повестке встречи Совета Россия-НАТО – это Украина и ЕвроПРО, меры по увеличению безопасности полетов, по крайней мере, будут тем, о чем можно будет рассказать по итогам журналистам как о каком-то достижении.

Эпоха силового сдерживания

Однако нельзя игнорировать тот факт, что этим стремятся «подсластить» факт перехода к силовому сдерживанию. В первую очередь оно выражается в анонсированных перед саммитом и много обсуждаемых пресловутых прибалтийских батальонах. На встрече, как и ожидалось, было подтверждено решение направить в регион небольшие подразделения «старых» стран Альянса.

В Эстонию будет направлено английское соединение, Латвию – канадское, Литву – немецкое. Штаб условной дивизии и четвертый, американский, батальон будут располагаться в Польше. Кроме стран-лидеров в контингентах примут участие и другие члены НАТО. Так, известно, что в литовском батальоне будут участвовать Франция, страны Бенилюкса и Норвегия, а в эстонском – Франция и Дания. Вероятно, участие будет заключаться в отправке небольших групп специалистов.

Таким образом, НАТО демонстрирует свою приверженность обороне стран Прибалтики. Конечно, реальной боевой силой батальоны не являются (хотя могут оказаться очень полезны в деле обучения местных войск), но повышают ставки для «желающих» вторгнуться в страны пребывания. В полном соответствии с ответом французского генерала Фоша на вопрос, сколько британских солдат ему нужно на континенте не случай немецкого вторжения: «Один, и мы уж проследим, чтобы он был убит».

В этой связи следует вспомнить, что именно горстка российских солдат-миротворцев в Осетии, на лагерь которых, неразумно не учтя принцип «единственного британского солдата», напала грузинская армия в 2008 г., молниеносно обеспечила дипломатическое обоснование для начала операции Вооруженных Сил России по принуждению к миру.

От Балтийского – к Черному морю?

Численность вышеуказанных подразделений составит около тысячи человек (плюс-минус 200, детали еще не прояснились). Вероятнее всего, они будут представлять собой механизированные пехотные группы. Относительно малая численность позволяет представителям Альянса заявлять, что это размещение не имеет никакого отношения к ограничениям, налагаемым Основополагающим Актом Россия-НАТО.

В этом документе говорилось о значительных по силе подразделениях и расположенных на постоянной основе. Интересно, что, похоже, никто и не собирается давать этому термину точное определение, что признал и глава военного комитета НАТО П.Павел. Он же отметил, что есть понимание, что это касается подразделений «бригадного размера и выше». При этом параллельно обсуждается размещение в Польше американской бригады, численностью до четырех тысяч человек (а вместе с группой быстрого реагирования НАТО – до десяти тысяч). Но в этом случае, вероятно, воспользуются сомнительной лазейкой с ротационностью – техника и инфраструктура будет на месте постоянно, а личный состав будет регулярно сменяться, прибывая «на учения».

Размещение международных подразделений начнется в следующем году и продлится неопределенный срок – дословно «это новая реальность». К относительно позитивным моментам стоит отнести то, что не было принято решение об аналогичном контингенте в Черноморском регионе, в частности, о «флоте НАТО на Черном море». Возможно, это отчасти связано и с позицией Болгарии, которая практически саботировала проект. Теперь планы по черноморской группировке откладываются как минимум до встречи на уровне глав оборонных ведомств в октябре.

Саммит без сюрпризов

Естественно, было много ожидаемых дежурных заявлений. Например, что Brexit никак не повлияет на сплоченность Альянса, что НАТО изо всех сил поддерживает Украину (правда, в основном морально, так как ни поставок вооружений, ни конкретной дорожной карты по вступлению не дали), и что всем надо выполнять Минские соглашения (и тогда страны НАТО подумают о снятии санкций), что Грузия на верном пути.

Подтверждена необходимость продолжения миссии поддержки правительства Афганистана (хотя военные операции последние полтора года ведет только США, чьи войска там задержатся еще на неопределенный срок. НАТО помогает в обучении, оснащении и финансировании афганской армии и прочими небоевыми методами). Отмечено, что ЕвроПРО с вводом в строй румынского комплекса достигла начальной готовности, а сотрудничество между ЕС и НАТО крепнет.

Заявлено было и о необходимости бороться с терроризмом (но и далее НАТО как цельная организация не будет принимать участие в американской коалиции по борьбе с ИГ, вероятно, для большей свободы членов и простоты сотрудничества с Россией в Сирии) и так далее.

Саммит НАТО не принес каких-то сюрпризов и оказался не столь «ястребиным», как многие опасались.

С мерами повышения оборонных бюджетов не задалось – например, Чехия откровенно призналась, что на теоретически необходимый уровень 2% от ВВП (которых почти никто не удерживает) страна может выйти не ранее 2025 г. Учитывая, что через 10 лет никто это не вспомнит, а если вспомнит, то те, кто сегодня у власти, со своих должностей уйдут – можно обещать хоть 20%.

Ответ МИД России был предсказуемым: «угроза с Востока» для НАТО надуманна, Россию демонизируют для своих интересов, ЕвроПРО лишний раз нарушает стабильность. Вместо этого предложено сосредоточиться на угрозе «с Юга» - от международного терроризма.

Теперь остается ждать Совета Россия-НАТО. Но не в ожидании прорывов и признаний, что все это было лишь шуткой, а в ожидании начала хоть какого-то диалога по сути конкретных проблем, возможно, сначала мелких. По крайней мере, пока у нас не холодная война, а игра в нее – так давайте определим правила игры.

Александр Ермаков, независимый военный эксперт

Почему в сфере безопасности Евросоюза все чаще случаются сбои?

Почему в сфере безопасности Евросоюза все чаще случаются сбои?

11.07.2016

11.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Почему в сфере безопасности Евросоюза все чаще случаются сбои?

Почему в сфере безопасности Евросоюза все чаще случаются сбои?

11.07.2016

11.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Террористическая угроза, кризис мигрантов, украинский конфликт поставили вопросы безопасности в центр политической повестки Евросоюза. Европейские политики привыкли традиционно надеяться на НАТО. Однако Альянс, даже при всем желании, не решит проблемы внутренней безопасности Евросоюза. Текущие потрясения высвечивают нехватку в Европе полноценных координационных структур в сфере безопасности. После Brexit’a в прессу вновь просочились документы, якобы свидетельствующие о планах Германии и Франции создать внутри ЕС единые силовые структуры. Однако узость маневра евробюрократии не позволяет укрепить безопасность в ЕС.

Уязвимость ЕС выявилась перед действиями террористов, тактику которых нельзя назвать прорывной. Напротив, поражает та простота, с которой террористам удалось осуществить задуманное. А также та легкость, с которой недавние беженцы «вросли» в социальную среду крупнейших мегаполисов Европы, чтобы действовать там практически беспрепятственно. Резонансные происшествия в Кельне и других городах Европы указывают на тревожную тенденцию.

«Треугольник недоверия»

Ситуация, впрочем, не сводится только к отсутствию у европейских политиков политической воли. На деле проблематика общей европейской политики в сфере безопасности развивается в некоем «треугольнике недоверия», который дает очень мало шансов на принятие действительно эффективных, прежде всего политических, а затем и управленческих решений.

Сторонами рассматриваемого треугольника являются:

Во-первых, неприятие самой идеи политического лидерства в ЕС. Современная политическая система ЕС уже испытывает крайне серьезные «перегрузки» на фоне попыток Германии проявить свое политическое лидерство.

Если с экономическим лидерством Германии Европа в целом смирилась, то попытки Берлина обозначить свою ведущую политическую роль и трансформировать экономические возможности в политические встречают нарастающее неприятие, что в полной мере проявилось в ходе миграционного кризиса.

Но вопрос о формировании общей повестки дня в сфере безопасности – это вопрос политического лидерства и способности брать на себя ответственность. А лидер в Европе пока может быть только один – Берлин.

Во-вторых, боязнь дальнейшего перехода политических функций в руки евробюрократии, которая, концентрируя все больше власти, продолжает нести все меньшую ответственность за последствия своих действий, перекладывая ее на национальные правительства. Торможение развития европейских институтов, в особенности, - общеполитических, наметившееся еще в конце «нулевых», нашло свое воплощение в назначении даже внешне невнятного Хермана Ван Ромпея, а затем и заведомо слабого Дональда Туска, президентами Евросоюза. Фактически тем самым европейские национальные лидеры очертили пределы возможного усиления наднациональных институтов Евросоюза.

Brexit и последующая активизация процессов «национализации политики» в ряде стран во многом стали реакцией именно на этот аспект развития интеграционных процессов в Европе.

Но для обеспечения силовой безопасности и, тем более, противостояния трансграничным угрозам, таким, как терроризм, в современных условиях необходимы именно наднациональные общеевропейские структуры.

В-третьих, нежелание, да и невозможность ограничить социальную демагогию, пойти на изменение стереотипов общественного мнения. Для формирования реальной общеевропейской политики в области безопасности нужен консенсус в общественном мнении, что подразумевает необходимость изменения традиционных европейских стереотипов и не только пресловутой «толерантности». Но попытка сформировать новое общественное настроение в отношении политики безопасности в Европе может резко усилить как раз те общественные круги, которые европейские элиты стремятся держать максимально далеко от процесса принятия решений. Речь идет, в первую очередь, о национально-консервативных кругах.

Отдельно следует отметить, что стратегическую уязвимость ЕС усиливает неспособность выработать вменяемую общеевропейскую оборонную политику и иметь самостоятельный потенциал противостояния угрозам на «дальних рубежах». Речь идет не столько о зависимости от структур НАТО, что вполне естественно (хотя европейцы и предпринимали попытки создать собственные военно-политические институты), сколько непосредственно от США. Поскольку сейчас США – единственные в Североатлантическом Альянсе обладают реальным потенциалом проецирования силы.

Заложники статус-кво

На этом фоне естественной становится констатация неспособности европейцев к формированию единой политики в области безопасности и, тем более, обороны. Изменение положения любой из сторон «треугольника» выдвинет на повестку дня угрозу, которая для современных европейских элит представляется более острой, нежели международный терроризм и массовая миграция. А именно – перспективу слома всей существующей системы принятия политических решений, что в сегодняшних кризисных условиях быстро приведет к институциональному кризису ЕС.

Проблема состоит еще и в другом: большая часть европейских элит действует в кратко- и максимум, - среднесрочной перспективе. Будучи продуктом сложных внутриэлитных компромиссов и не имея возможности в полной мере опираться на устойчивое общественное мнение (классический пример – положение во Франции, Италии, Испании, а теперь уже – и Великобритании; исключение составляла Германия, но и там ситуация начинает меняться), они вынуждены лавировать между элитными группами внутри страны, евробюрократией и американскими атлантистами, ставшими при Б.Обаме весьма агрессивными.

В итоге европейские элиты оказываются неспособны работать на какую-то длительную перспективу, жертвуя сиюминутными бонусами, даже пропагандистскими. У них просто нет этого запаса прочности. Урок Меркель, которая пыталась, используя свой «ядерный электорат» и высокую популярность среди среднего класса, продавить непопулярную среднесрочную политическую линию (по миграции, по Украине и отношениям с Россией, по вопросам, связанным с трансатлантическими отношениями) и сравнительно быстро начала проигрывать, думается, произвел долгосрочное впечатление на других лидеров.

В этих условиях естественной становится наблюдавшаяся нами тактика европейских элит: создание «фантомного» вопроса в сфере безопасности, раздувание его информационными методами и, затем, попытка – удачная или не очень – его разрешить. Именно так, вместо решения болезненной проблемы накопления радикального исламистского потенциала в европейских мегаполисах, ЕС во главе с А.Меркель пытались решить проблему с потоком мигрантов через Турцию. Конечно, проблема миграции для сегодняшней Европы очень остра, но договоренности с Турцией, даже если бы они были выполнены в полном объеме, никак не помогли бы снижению террористической угрозы в Европе.

А главное, ЕС даже не попытался обозначить какие-то серьезные силовые инструменты для противодействия этим рискам. В то время как на попытку противостояния «русской угрозе» нашлись и время, и ресурсы. А, ведь, это в еще большей степени «фантомная тема», отвлекающая внимание от продолжающего снижаться уровня безопасности.

Но с другой стороны, вопросы безопасности, а в перспективе и обороны могут стать для европейцев ключевыми, поскольку европейское общество впервые за десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны и вывода советских танков из Европы, утратило ощущение защищенности.

И отсутствие реакции со стороны европейских элит будет означать дальнейшую утрату доверия и рост симпатий населения к радикалам, который уже обозначился даже в Германии.

«Звоночки» – антиисламское движение PEGIDA, рост популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на местных выборах в марте 2016 г., а также результаты референдума в Голландии по соглашению об Ассоциации с Украиной. Последние высветили уровень именно бытового недовольства решениями, принимаемыми без учета опасений в общественном мнении. Да и роль вопросов безопасности (в широком смысле слова) для настроений британского избирателя существенно изменилась за последнее время.

Собственно, и дилемма, в которой будут действовать европейские элиты, будет связана с необходимостью, выбирая форму реакции на новые страхи европейского общественного мнения, не утратить управляемость политической системы. То есть что-то сделать, но ничего не поменять.

Вероятно, стратегия решения проблем в сфере безопасности за счет несиловых средств и с использованием экономических и политических рычагов для современного поколения европейских политиков – единственно возможная с политико-бюрократической точки зрения, особенно с учетом нарастающего взаимного недоверия. То есть, решения в сфере безопасности для нынешнего ЕС лежат именно в бюрократической сфере, а именно, - перераспределение ресурсов, создание дополнительных институтов и площадок для «диалога».

Однако вне процесса формирования нового политического механизма принятия решений, говорить о каких-то сдвигах в сфере политики безопасности в Европе невозможно. Особенно с учетом сокращения доступных для использования в «диалоге» ресурсов. Однако это означает, что система – а с ней и сфера безопасности в Европе – будет и дальше сориентирована на «процесс», а не на результат.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»

Что означает саммит НАТО для Евразии? 5 избранных материалов

Что означает саммит НАТО для Евразии? 5 избранных материалов

08.07.2016

08.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Что означает саммит НАТО для Евразии? 5 избранных материалов

Что означает саммит НАТО для Евразии? 5 избранных материалов

08.07.2016

08.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

В Варшаве открылся саммит НАТО. Польша хочет добиться размещения на своей территории постоянных баз НАТО. Какие решения будут приняты и как они повлияют на Евразийский регион? "Евразия.Эксперт" предлагает подборку наиболее интересных статей, раскрывающих основные тенденции развития НАТО.

1. НАТО лукавит, говоря о диалоге. Чего ждать от саммита в Варшаве?

Ключевая тема саммита - обсуждение мер НАТО по противодействию «российской угрозе» на восточном фланге. Польша и страны Балтии воспринимают саммит как шанс заполучить дополнительные гарантии безопасности и военные базы на своей территории. О том, чего ожидать от саммита и о состоянии диалога Россия-НАТО в интервью «Евразия.Эксперт» рассказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН и профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

2. Маленькая учебная война. НАТО репетирует военный конфликт с Россией

Конец мая – июнь на постсоветском пространстве и прилегающих территориях прошли под знаком целого ряда крупных военных учений, складывающихся в комплексную подготовку (или имитацию подготовки) к начальной фазе военного конфликта НАТО с Россией.

3. НАТО расставили приоритеты перед саммитом в Варшаве

В преддверии саммита НАТО 8-9 июля в Варшаве внимание многих западных «мозговых центров» приковано к обновлению стратегии Альянса. Особый интерес вызывает доклад расположенного в США аналитического центра – «Атлантический совет» (Atlantic Council) под говорящим названием «Восстанавливая мощь и миссию НАТО» (Restoring the Power and Purpose of the NATO Alliance). Анализ документа проливает свет на дискуссии вокруг будущего НАТО, ведущиеся сегодня в военно-политическом истеблишменте США. Предлагаем Вашему вниманию выжимку основных выводов.

4. Берлин предлагает создать армию Евросоюза

В начале мая в западную прессу просочилась информация о «секретном плане» Германии по созданию армии Евросоюза с единым штабом и системой планирования. Уже после Brexit в польских СМИ появились утечки схожих планов. Почему вопрос «о бремени обороны» был поставлен в ЕС именно сейчас и стоит ли ждать появления общеевропейской армии? И как могут сочетаться НАТО и общеевропейская армия?

5. Экс-главком НАТО: выход Британии из ЕС усилит Альянс

Как отразится вызод Великобритании из ЕС на будущем НАТО? Экс-главком сил НАТО в Европе (2009-2013), адмирал США Джеймс Ставридис выступил в журнале Foreign Policy с программной статьей «Потеря Европы – это приобретение НАТО». Ставридис обосновывает, почему выход Британии из ЕС не ослабит, а, наоборот, усилит Альянс. Преждагаем Вашему вниманию основные аргументы (и цитаты) из статьи экс-главкома НАТО.

Евросоюз не будет разговаривать с ЕАЭС на равных – эксперт

Евросоюз не будет разговаривать с ЕАЭС на равных – эксперт

08.07.2016

08.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евросоюз не будет разговаривать с ЕАЭС на равных – эксперт

Евросоюз не будет разговаривать с ЕАЭС на равных – эксперт

08.07.2016

08.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На фоне обрушившихся на Евросоюз несчастий евразийская интеграция нуждается не только в оптимистичном, но и в скептическом взгляде со стороны. Это поможет четче сформулировать существующие проблемы. Редакция «Евразия.Эксперт» решила пригласить для интервью политолога, отношение которого к ЕАЭС, по его собственному признанию, похоже на отношение евроскептиков к Евросоюзу. В качестве «евразийского скептика» выступает директор института политических исследований «Палітычная сфера» («Политическая сфера», Минск) и редактор одноименного журнала, доктор политологии Андрей Казакевич.

Союзное государство – идеологический проект

- В этом году исполнилось 20 лет Сообществу Беларуси и России, на основе которого был создан проект Союзного государства. Если одни считают его так и несбывшимся проектом, то другие считают, что это наиболее глубокая форма интеграции на постсоветском пространстве. Как вы оцениваете этот проект?

- Я думаю, что первый тезис не противоречит второму. Это может быть глубокая интеграция, но при этом без особой пользы. Мне кажется, что этот проект неэффективен и, по большому счёту, не нужен. Он просто дублирует нормальные двусторонние отношения между двумя странами. Поэтому создание какой-то надструктуры в виде Союзного государства было лишним. Это всегда был скорее идеологический проект.

Можно иметь продуктивные совместные проекты и полноценно сотрудничать без создания лишней структуры. Тем более, стоит вспомнить, для чего это в своё время было придумано – для создания действительно единого государства, к которому постепенно подключались бы другие страны и, в конечном итоге, воссоздался бы Советский Союз. В этом отношении эта идея не только неудачная, но и потенциально опасная для белорусского государства.

ЕС не будет разговаривать на равных

- А если говорить о Евразийским экономическом союзе? Здесь ведь уже никто не ставит цель создание единого государства.

- Есть евроскептицизм, но существует и скептицизм относительно евразийской интеграции. Причина тому очевидна – у всех стран-членов ЕАЭС есть определённые экономические проблемы, однако нет никаких свидетельств того, что пребывание в ЕАЭС способствует улучшению экономической ситуации. Поэтому встаёт вопрос – нужно ли это вообще.

В принципе, проблемы евразийской интеграции разнообразны. Например, вначале этого года вышел отчёт евразийской комиссии о работе за 5 лет. Там много внимания уделяется, например, тому, как был установлен контакт с Вьетнамом, но лишь пару слов сказано о ЕС. И это при том, что для стран-участниц ЕАЭС Европейский союз является либо основным, либо вторым экономическим партнёром.

Все страны ЕАЭС заинтересованы в сотрудничестве с Европейским союзом. У той же Армении экспорт в ЕС примерно в два раза больше, чем в ЕАЭС, Казахстан экспортирует в ЕС более половины своей продукции. И пока нет прямого диалога между ЕАЭС и ЕС сложно говорить о каких-либо дальнейших перспективах евразийской интеграции.

Очевидно, решать определенные локальные задачи евразийская интеграция может. Ведь в определённых сегментах и впрямь наблюдаются позитивные тенденции, но не ясно, как это будет вписано в региональную и мировую экономику.

При этом ЕС не будет разговаривать с ЕАЭС на равных в силу того, что европейская экономика примерно в 10 раз больше. С правовой точки зрения, равенство, естественно, будет соблюдается, но на уровне реального экономического и политического взаимодействия достичь его будет сложно.

- Представители ЕАЭС не раз говорили, что следует установить контакты с Евросоюзом. Есть ли потенциал у Еврокомиссии и представителей ЕС начать хотя бы неформальную пошаговую работу с ЕАЭС?

- Какая-то работа уже ведется, и нет никаких сомнений, что рано или поздно взаимодействие ЕС-ЕАЭС будет обрастать институтами. Но основным инициаторам будет ЕАЭС как более заинтересованная сторона. Евросоюз в силу своего экономического превосходства активно продвигать подобные предложений не будет.

Для тех, кто оптимистично смотрит на евразийскую интеграцию, важно понимать, что для успеха евразийское объединение должно стать целостным субъектом в дискуссии с ЕС. Пока что странам эффективнее и выгоднее устанавливать двусторонние отношения с Брюсселем.

- Что, на ваш взгляд могло бы послужить укреплению ЕАЭС и выходу отношений между Евразийским союзом и ЕС на новый уровень?

- В Брюсселе воспринимают ЕАЭС как российский проект в том смысле, что Россия экономически и политически там доминирует. Мне кажется, что лишь в условиях, когда конфликты России с Украиной, а в идеале и с Грузией, Молдовой, будут каким-либо образом урегулированы, можно будет говорить о создании благоприятных условий для налаживания отношений между ЕС и ЕАЭС.

- Белорусская площадка могла бы стать переговорной точкой для реализации этих задач? Возможно ли через Беларусь начать диалог, например, по инфраструктурным проектам?

- Конечно, Беларусь имеет определённый потенциал для этого, и она должна его использовать. При этом Беларусь может выполнять только вспомогательные функции. Беларусь не сможет определить внешнюю политику России, а как будет развиваться ситуация в Кремле сложно сказать. Сейчас для российского руководства нельзя просто взять и сдать все «завоевания», сделанные в 2014 г. Нельзя даже изменить риторику и сказать, что да, «Крым наш», но и американцы нам тоже не враги, давайте с ними дружить.

Сателлиты или партнеры?

- Украинский эксперт Дмитрий Громаков опубликовал статью о Минских соглашениях,доказывая, что это переход украинского конфликта из горячей фазы в холодную, но не решение проблемы. Громаков говорит, что её может решить не ОБСЕ, а новый формат «ОДКБ-НАТО-Украина». Может всё-таки сообща решать эту проблему?

- Проблема с ОДКБ следующая – нет доверия со стороны Украины к этой структуре. Эта организация рассматривается как инструмент усиления политического и военного влияния России, вне зависимости от того, как дело обстоит на самом деле.

Это будет усложнять включение ОДКБ в диалог как самостоятельного субъекта, по крайней мере, сейчас. Возможно, если не Россия, а другие члены ОДКБ, например, Казахстан или Беларусь, будут активны в этом плане, то какой-то формат может быть придуман, но я бы скептически относился к такой возможности. Имеет место проблема деятельности ОДКБ как единой структуры.

Несмотря на то, что страны Североатлантического альянса часто демонстрируют значительные разногласия, НАТО имеет опыт общих решений и коллективных действий. Пока нет прецедентов действия ОДКБ как единой военно-политической организации. Россия во всех своих внешнеполитических операциях никогда не консультировалась с другими странами ОДКБ.

Достаточно вспомнить белорусские претензии касательно украинских событий 2014 г. и грузинских 2008 г. И эта позиция абсолютно правильная. Она ставит вопрос, кем являются страны члены ОДКБ – сателлитами России или же равноправными партнёрами. Кроме того, позиции стран-участниц ОДКБ расходятся по большинству принципиальных вопросов безопасности. Взять хотя бы обострившуюся недавно проблему вокруг Нагорного Карабаха. Тут опять же нет консенсуса.

Можно вспомнить, что ряд стран ОДКБ имеют индивидуальные программы сотрудничества с НАТО, которые находятся на разных уровнях. Например, Армения и Казахстан имеют опыт реализации Индивидуальных планов действий по партнерству и других форм продвинутого военного сотрудничества с Альянсом, в том числе участие в военных миссиях. У Беларуси и Кыргызстана опыт сотрудничества значительно меньше. То есть даже по вопросу степени сотрудничества с НАТО у стран ОДКБ нет единой позиции.

- Может быть, ОДКБ нуждается в реформировании и более чётком прописывании и проработке механизмов? Пока что ОДКБ является структурой, которая только проводит учения и у которой нет какой-то своей стратегии.

- Если строить ОДКБ как военно-политический блок, то выработка таких механизмов необходима. Тут основная проблема – принципы российской внешней политики и представления России о том, как себя следует вести с союзниками и партнерами. Как минимум, Россия должна информировать о планируемых шагах и согласовывать их. Сейчас это не работает даже на уровне уведомления, поэтому как субъект или тем более как блок ОДКБ воспринимается с трудом. Попросту в ОДКБ нет реального опыта принятия коллективных решений и в целом институциональная основа для таких решений не развита.

Солнце встает на Востоке… не для всех?

- Китай реализует проект «Шёлкового пути». В этом инфраструктурном проекте участвуют множество стран, в том числе и страны ЕС, ЕАЭС и страны, имеющие внеблоковый статус. Как вы оцениваете присутствие Китая в Восточной Европе и Беларусь как плацдарма для Китая?

- Китай становится важным игроком.

Однако существующая схема предусматривает два основных полюса притяжения «Шелкового пути»: Китай и ЕС. Здесь есть определённая асимметрия между «полюсами» и всем тем пространством, которое находится между ними.

Но в любом случае такие проекты открывают экономические возможности, которые нужно использовать.

Что касается экономического влияния Китая в Восточной Европе, то оно, несмотря на риторику, пока незначительно, доля в товарообороте стран в пределах 3-7%. Если брать Среднюю Азию, то там китайское присутствие более ощутимо.

Из всех стран Восточной Европы наиболее тесно сотрудничает с Китаем Украина, а не Беларусь. Что касается Беларуси как «европейских ворот» Китая, то я смотрю на это очень скептически. Преимущества заметны только в области транзита, и то если будет отстроена нормальная инфраструктура от Казахстана до Беларуси.

Что касается производства, то преимущества не очевидны. Для доступа на рынок ЕС удобней размещать предприятия в самом ЕС или странах, которые подписали ассоциацию, та же Украина, например, или Молдова. Если говорить про евразийский рынок, то непонятно зачем это размещать на западной границе, всё можно организовать и в России или Казахстане. Конечно, какие-то проекты будут и над этим нужно работать. Китайские инвестиции это очень значительный фактор в международной экономике, но чтобы Беларусь заняла здесь какую-то ключевую позицию, я этого не вижу.

- Изначально Китай выбрал основным партнером в Восточной Европе не Беларусь, а Украину. Проекты, которые Китай хотел реализовать в Украине до 2014 г., тянули много миллиардов долларов. Но после украинских событий Китай поменял риторику, началась реализация проекта инвестиционного белорусско-китайского парка. Это связано, прежде все с тем, что Китай стал искать политически стабильные режимы. Сыграл ли этот «государственный маркетинг» свою роль в развитии российско-белорусского сотрудничества?

- Отчасти это так, но мне кажется, что это всё ситуативно. Все понимают, что любая политическая система не застрахована от хаоса. Всё это может быть и при демократии, и при авторитарном режиме и, несмотря на разную вероятность, может случиться с каждой страной. Беларусь, конечно, сможет перетянуть часть китайских инвестиций с Украины, но не заменит Украину полностью. Хотя бы потому, что Беларусь не имеет выхода к морю. Опять же, на данный момент я не вижу механизмов, которые позволят Беларуси играть роль ключевого партнёра Китая в регионе. Если смотреть на цифры, то Украина остается для Китая более привлекательной

Также не стоит переоценить белорусскую стабильность. С международной точки зрения у Беларуси с этим не так всё хорошо, поскольку здесь не разработан механизм преемственности власти.

- В июне завершилось Всебелорусское народное собрание. Был разработан план на пятилетку. Как вы видите Беларусь через 5 лет? Какие риски, возможности и перспективы есть у Беларуси в эти 5 лет?

Есть большой риск превратиться в большую периферию и стать просто донором рабочей силы в ЕС и Россию. Это же касается и технологий, и производства. На некоторых локальных рынках наша индустрия может сохранить свои позиции, но на международном уровне этого достигнуть будет очень сложно. В итоге можно превратиться в двойную или тройную периферию, т.е стать перефирией ЕС, ЕАЭС и «Шёлкового пути».

Сложность в том, что риски «периферии» будут касаться не только Беларуси, но и региона в целом – Прибалтики, Украины, Молдовы, России, Польши.. Подобный сценарий достаточно реален. Если смотреть на международные тенденции, то технологии, инновации концентрируются в трансатлантической и транстихоокеанской зонах. В этом отношении для Беларуси не видно никаких позитивных тенденций. Когда были высокие цены на нефть, а экономики развитых стран переживали острый кризис, были некоторые илюзии, но все оказалось очень хрупким.

Неизвестно, что будет с ценами на энергоресурсы через 5 лет, но стать центром инноваций за счёт поступлений в экономику от нефти и газа невозможно. Таких примеров мы не знаем. Ещё одна проблема – демографическая. Идёт отток рабочей силы, сокращение населения. Долгосрочные прогнозы в этом плане негативны. Как выйти из этого всего? Нет простых рецептов и их не будет. Выход может быть в развитии отдельных сегментов и проектов, чтобы хоть часть экономики находилась на переднем плане мирового развития. Отдельные примеры в Беларуси есть, их явно недостаточно для перелома ситуации, но над этим нужно последовательно работать

Беседовал Петр Петровский

Ставки в игре на разрыв евразийской интеграции растут

Ставки в игре на разрыв евразийской интеграции растут

08.07.2016

08.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Ставки в игре на разрыв евразийской интеграции растут

Ставки в игре на разрыв евразийской интеграции растут

08.07.2016

08.07.2016

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Ставки растут

С началом украинского кризиса в западных экспертно-политических кругах муссировалась мысль, что евразийская интеграция провалилась. Однако 1 января 2015 г. Астана, Минск и Москва запустили Евразийский экономический союз (ЕАЭС). К объединению в течение года присоединились Кыргызстан и Армения, на очереди вскоре может оказаться и Таджикистан. Стартовали переговоры по соглашению об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Китаем.

В последние 1-2 года в странах ЕАЭС все более заметен китайский капитал – это и инфраструктурные проекты казахстанского «Нурлы Жол», и индустриальный парк в Беларуси «Великий камень», и высокоскоростная магистраль Москва-Казань, проект «Ямал СПГ» в России. Все это резко контрастирует с прежде распространенным убеждением в западном экспертном сообществе, что «поворот на Восток» - не более чем пиар-ход. Безусловно, существенные негативные политические и экономические тенденции в Евразийском союзе сохраняются. Об этом подробно в интервью «Евразия.Эксперт» рассказал один из скептиков ЕАЭС. Можно соглашаться или спорить.

Однако намного важнее стало то, что экономические санкции и более чем трехкратное падение цен на нефть не только не привели к крушению экономик стран ЕАЭС, но и активизировали процессы импортозамещения.

Так, например, доля молочной продукции Беларуси на российском рынке выросла с 42% в 2013 г. до 83% в 2015. Импортозамещение идет и в оборонно-промышленном комплексе. Здесь белорусские партнеры предлагают углублять интеграцию с переходом от закупок отдельных компонентов к созданию совместных предприятий.

31 мая ЕАЭС запустил переговоры с Сербией о создании зоны свободной торговли. На высшем уровне начата проработка экономического партнерства между странами Евразийского союза и Шанхайской организацией сотрудничества. ШОС в 2017 г. прирастет Индией и Пакистаном с перспективой присоединения Ирана.

Фактически, впервые после Второй мировой войны на Западе интеграционные объединения сжимаются, а на Востоке – расширяются. Даже если опасные последствия выхода Великобритании из ЕС удастся сдержать, символические потери для евроатлантического сообщества уже случились. Смириться с этим непросто, особенно «ястребам», которые неизбежно захотят взять реванш.

«Вмешательство в сердце Евразии»

В этой ситуации развитие Евразийского союза воспринимается «воинственной» частью западного политического истеблишмента как угроза, которую нужно купировать. После нашумевших заявлений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2012 г. о необходимости остановить евразийскую интеграцию официальный Вашингтон хранит молчание. При этом проводится линия непризнания любых интеграционных объединений с участием России, Беларуси и Казахстана – начиная с СНГ и ОДКБ и заканчивая ЕАЭС. Нет оснований полагать, что стратегические оценки ситуации, прямо высказанные Клинтон, изменились. Они периодически находят отражение и в экспертных дискуссиях.

Так, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер отмечает, что Беларусь и Казахстан стали вести себя «намного более настороженно» в отношении России, а Евразийский союз, в котором Беларусь и Казахстан видят «определенные экономические преимущества», направлен на «расширение влияния России» в этих странах.

Пайфер откровенен. Он признает, что участие в ЕАЭС продиктовано экономической прагматикой, но при этом традиционно усматривает в интеграции стремление России «контролировать соседей», которое так не нравится США. Очевидно, это дает причину не только не поддерживать интеграцию, но и противодействовать ей.

Американский эксперт Ариэль Коэн еще более откровенен и приходит к выводу, что «ЕАЭС может угрожать региональной стабильности». Поэтому США должны «приготовиться к вмешательству в сердце Евразии, не оставляя это пространство России и Китаю». Кроме того, аналитик считает, что Вашингтон должен «предотвратить расширение госсектора» в экономике Евразийского союза.

Прием на болевую точку

В компетенцию структур ЕАЭС не входит решение вопросов о государстве как собственнике. Евразийской комиссией ведется кропотливая работа по снятию тарифных барьеров, формированию общих техстандартов, переговорам о партнерстве с третьими странами. Так, в 2016 г. в ЕАЭС завершается формирование общего рынка фармацевтической продукции. К 2019 г. будет создан общий электроэнергетический рынок, что даст дополнительный экономический эффект в объеме $7 млрд. в год В 2025 г. планируется сформировать общий энергетический рынок, что даст эффект в объеме до $9 млрд. в год и т.д. Идет и работа по отладке союзных институтов.

Весной 2016 г. в Минске был размещен Суд Евразийского экономического союза, что стало явным сигналом институционального «взросления» ЕАЭС.

Несмотря на отсутствие официального признания, развитие Евразийского союза все более пристально мониторится, например, государственными органами США. Это своеобразное признание де-факто, что интеграция работает. Некоторые мониторинги размещаются в открытом доступе. Учитывая растущее внимание, приведенные выше оценки экспертов, входящих во внешнеполитический истеблишмент США, вдвойне интересны.

Ясно, что Запад имеет целый ряд инструментов по влиянию на правительства стран-участниц евразийской интеграции. От внешнеполитической пропаганды, программ по работе с гражданским обществом и санкций, применяющихся в отношении России и не снятых окончательно с Беларуси – до личных «рекомендаций» и «сигналов» руководству стран ЕАЭС.

Все эти инструменты задействуются и сегодня. Не всегда публично, но не менее настойчиво, а в случае Беларуси – в последнее время отмечается рост давления со стороны Запада.