Поворот направо. Волна национализма накрывает Евросоюз

Поворот направо. Волна национализма накрывает Евросоюз

16.02.2017

16.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Поворот направо. Волна национализма накрывает Евросоюз

Поворот направо. Волна национализма накрывает Евросоюз

16.02.2017

16.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Похороны либерализма откладываются?

В 2017 г. страны Евросоюза, охваченные сразу несколькими кризисами, будут отчаянно искать новую идеологическую опору. Развилка довольно проста: либерально-демократическое движение или разворот к национализму. В этом году мы будем наблюдать за «схваткой» двух идеологических направлений. По всей видимости, либерализм не готов уступать позиции и в очередной раз покажет способность к трансформации. Не следует спешить с его похоронами – эволюция либерализма свидетельствует о его способности меняться.

Например, сплетение либерализма с социал-демократическими идеями дало комбинацию неолиберализма в начале XX в. С течением времени либерализм и консерватизм переплелись в причудливый неоконсерватизм во второй половине прошлого века. А уже в конце XX в. все эти силы изрядно придвинулись друг к другу на партийно-политической шкале. С одной стороны, их носители считали, что одержали победу над фашизмом и нацизмом, а с другой – «держали оборону» против коммунизма.

В условиях, когда США провозгласили себя оплотом либерально-демократических идей, их право на это мало кто мог оспаривать. Тем не менее, идеологическую эволюцию невозможно остановить. А возвращение к национализму в той или иной форме исторически характерно для стран Европы, хотя на некоторое время после войны они забыли о нем.

Исторический шанс крайне правых

Поскольку коммунизм как антагонист фашизма и нацизма победил в исторической борьбе по итогам Второй мировой войны, длительное время не существовало сил, которые открыто провозглашали правые радикальные идеи. Но, как только СССР рухнул, в Восточной Европе стали поднимать голову партии, во главе которых встали бывшие коллаборационисты. Конечно, именно по причине своей «биографии» они не могли рассчитывать на немедленный электоральный успех. Но с течением времени, отказавшись от наиболее радикальных воззваний, крайне правые партии начали проявлять осторожность в своей политической риторике, чутко улавливая настроение избирателя.

Сейчас наиболее значимой для политико-идеологического развития стран Евросоюза стал «суверенный национализм», то есть национализм, важнейшей целью которого является утверждение суверенитета страны.

Многие крайне правые смогли на этой почве отойти от имиджа радикальных националистов и заявить о себе в статусе «государственных националистов». Однако нация для них – наивысшая ценность. Вопрос только в том, как ее трактовать: кто имеет право быть частью нации, а кто – нет.

Однако для удачи той или иной партии должны сложиться подходящие исторические условия, комплекс социально-экономических, политических и даже культурных обстоятельств.

К 2017 г. такие благоприятные обстоятельства сложились как раз для европейских крайне правых. Заявления некоторых их представителей порой можно назвать не просто популистскими, но иной раз даже фашистскими или нацистскими. По этой причине некоторые крайне правые партии стран ЕС эксперты называют неонацистскими, как, например, в случае с греческим «Золотым рассветом» или Британской национальной партией.

В условиях появления иммигрантских иноэтничных сообществ, объединяющихся в анклавы, крайне правые получили свой исторический шанс. В центре их идеологии лежат идеи чистоты нации, представляющей государство. В 2017 г. европейские правые приложат максимум усилий, чтобы воспользоваться выпавшим им шансом.

Тенденция роста национализма в странах ЕС также вызвана постепенным отказом государств от своего суверенитета в пользу общеевропейских наднациональных институтов.

Сегодня правые партии во многих странах ЕС начинают двигаться еще правее. Например, польская партия «Право и справедливость» получила 39% на выборах в парламент в 2015 г. и уверенно сдвигается вправо. В Венгрии премьер-министр В. Орбан, возглавляющий Партию Фидес, выиграл две парламентские кампании и также активно движется вправо. Он сотрудничает с крайне правой партией Йоббик, которая получила 20% голосов на выборах в парламент в 2014 г., став третьей крупнейшей партией в стране. Йоббик активно защищает права этнических венгров. Сейчас Йоббик очищает ряды партии от наиболее радикальных элементов, так как в планы партии входит задача существенно улучшить свое положение на политической арене страны до 2018 г. Очевидно, подобная тенденция отражает стремление партий подстроиться под меняющиеся настроения электората.

Шествие венгерской партии «Йоббик». Источник: vn.nl.

Европейский парад суверенитетов

Крайне правые партии за последние десять лет достигли значительного прогресса. Пожалуй, самой обсуждаемой в конце прошлого года стала ситуация с Норбертом Хофером, главой «Партии свобода» в Австрии. Хотя в итоге он и проиграл в президентской гонке, этот проигрыш впору назвать удивительной победой, ведь для малых партий, находящихся намного дальше от центра партийно-политической шкалы, редко складываются такие уникальные политические возможности. Н. Хофер совсем незначительно уступил А. Ван дер Беллену, бывшему лидеру Партии зеленых. Н. Хофер использовал все приемы крайне правых, выступая за суверенитет страны, армию, ограничение притока иммигрантов, создание новых рабочих мест. Сам Н. Хофер оценил итоги выборов не как проигрыш, но как инвестицию в будущее своей партии.

Год от года растет популярность французского Национального фронта. Его лидер, Марин Ле Пен, большие усилия приложила к тому, чтобы очистить партию от связки с коллаборационистским режимом Виши. Она планирует активно бороться за пост президента.

Шествие французского Национального фронта. Источник: standard.co.uk.

В Германии набирает вес «Альтернатива для Германии». Пока партии не хватило 5%, чтобы пройти в Парламент. Но в будущем такая перспектива просматривается. Кроме того, в стране открыто действует правоэкстремистская партия «Национал-демократическая партия Германии» (NPD), деятельность которой не запрещена Конституционным судом.

Даже в странах Северной Европы растет популярность крайне правых, например, в Швеции, где они входят в парламент страны. В Дании «Датская народная партия» – вторая крупнейшая партия в стране.

Даже в Швейцарии нашлась крайне правая партия – «Партия швейцарского народа», которая получила 30% голосов на последних парламентских выборах. В Италии «Лига Севера» и ее лидер Маттео Сальвини смогли в прошлом году победить на региональных выборах даже в тех частях страны, где электорат традиционно голосовал за левых. Отметим, что и в Словакии неонацистская партия «Наша Словакия» также улучшила свои позиции. Не забудем, что и в Соединенном Королевстве Brexit стал победой крайне правых сил в лице Партии независимости Соединенного Королевства, которая полностью оправдала свое название, продемонстрировав избирателю, что выполняет свои обещания. Главное, что все эти партии объединяет лозунг: «наша нация прежде всего».

Решающий 2017 год

В 2017 г. состоятся выборы в ряде стран ЕС, где крайне правые могут совершить политический прорыв, так как остаются единственными игроками, воспринимающимися как альтернатива истеблишменту.

Большое значение для дальнейшей эволюции крайне правых будет иметь президентская гонка во Франции и выборы в мае 2017 г. До этого, в марте 2017 г. состоятся парламентские выборы в Нидерландах, на которых «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом намерена не просто составить конкуренцию правящей коалиции, но и победить, опираясь на анти-интеграционные лозунги, которые в текущем раскладе воспринимаются публикой благожелательно.

В сентябре 2017 г. пройдут выборы в Германии, на которых закрепит свои позиции «Альтернатива для Германии». Добившись заметных результатов на региональных выборах, партия стремится войти в парламент страны. Да и в Италии «Лига Севера» и «Пять звезд» требуют досрочных выборов, так как осознают, что именно в 2017 г. удача окажется на их стороне.

2017 г. вполне можно назвать переломным для партийно-политических систем стран ЕС. В случае укрепления позиций евроскептиков (среди которых присутствуют не только крайне правые партии) Евросоюзу придется переосмыслить и свою внешнюю политику. Важно, что правый радикализм крепнет ведущих европейских государствах – во Франции, Австрии, Нидерландах, Соединенном Королевстве. Эти партии считают себя «истинной» оппозицией, бросающей вызов «лицемерному западному либерализму». Например, лидер Йоббика пропагандирует идеи евразийства, отказываясь, таким образом, быть только частью Европы. В случае снижения наплыва мигрантов рост правых настроений в Европе может замедлиться. Поэтому правые партии пытаются всеми силами закрепить свой успех именно сейчас – в выборном 2017-м г., превратив его в революционный для либеральной Европы.

Наталья Еремина, д.полит.н., доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Евразийский союз на пороге экспансии в Восточную Азию

Евразийский союз на пороге экспансии в Восточную Азию

16.02.2017

16.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Евразийский союз на пороге экспансии в Восточную Азию

Евразийский союз на пороге экспансии в Восточную Азию

16.02.2017

16.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Ликвидация Дональдом Трампом Транстихоокеанского партнерства открывает для России и ее партнеров по Евразийскому союзу новые возможности по экспансии на рынки Восточной Азии. Вьетнам после запуска зоны свободной торговли открывает для ЕАЭС ворота в Азию. Азиатские рынки – это возможность запуска новой индустриализации в Евразийском союзе.

Почему Дональд Трамп начал пересмотр американской внешнеэкономической стратегии именно с Восточной и Юго-Восточной Азии – понятно. Именно в этом регионе, где сформировался новый динамичный центр экономического роста и интенсивно формируется полупериферия промышленного ядра, в наибольшей степени выражены все основные проблемы, связанные с реализацией политики «свободной торговли». Последняя, как известно, считается командой Трампа виновницей бегства промышленности за океан.

По ту сторону Китая и США

Новая экономическая и, в перспективе, политическая конфигурация региона Юго-Восточной Азии несет для России как вызовы, так и возможности. Впервые с середины 1990-х гг. появляется возможность многовекторности российской экономической политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не только Россия, но и другие страны ЕАЭС могут найти свое место в этой новой конфигурации.

Главное – внешнеполитические и внешнеэкономические маневры этих стран не будут восприниматься как выбор между союзническими отношениями с США или с КНР. В Восточной и Юго-Восточной Азии создаются условия для реализации, как минимум, частичной геоэкономической (как следствие – и геополитической) многовекторности. «Заданность» в выстраивании системы геоэкономических и геополитических отношений, которая господствовала в регионе последние 20 лет, начинает исчезать.

Для ряда государств, активно участвовавших в проекте Трастихоокеанского партнерства (ТТП), прежде всего, Вьетнама и, вероятно, Малайзии отказ США от проекта является если не катастрофой, то, как минимум, «обнулением» всех достижений внешней политики за последние годы. Это ставит их перед необходимостью быстрого переконфигурирования системы и политических, и, что гораздо важнее, экономических отношений.

Стратегия Евразийского союза в Азии

Экономическая и политическая ситуация в Восточной Азии такова, что предполагает существенный выигрыш в случае системного взаимодействия с использованием институтов и возможностей ЕАЭС.

Нельзя сказать, что у ЕАЭС нет на данном направлении никаких заделов. 29 мая 2015 г. было подписано соглашение стран ЕАЭС с Вьетнамом о зоне свободной торговле, которое вступило в силу в 2016 г. В апреле 2016 г. начались переговоры о свободной торговле Российской Федерации и Таиланда. Интерес к соглашению о свободной торговле с Россией, а значит, со всеми государствами ЕАЭС, проявлял Сингапур. С учетом новой ситуации можно рассчитывать на более продуктивное взаимодействие с другими странами.

Сила позиции России и ее партнеров в том, что они не претендуют на какое-то кардинальное изменение баланса сил и военно-политических обязательств в Восточной Азии. И у России, и у ЕАЭС для этого недостаточно ресурсов. Странам ЕАЭС будет вполне достаточно не столь большого – по меркам густонаселенного и экономически динамичного региона – уровня экономического присутствия и влияния.

Но это влияние должно быть локализовано в тех отраслях, которые важны для сохранения сбалансированного характера экономики и которые объективно имеют меньшие перспективы на более конкурентных рынках.

Это, прежде всего, энергетические проекты, в том числе, и с элементами машиностроения. Возможно широкое сотрудничество в области химической промышленности, нефтепереработки и химии удобрений. Производимая в странах ЕАЭС продукция (особенно если обеспечить ее качественную и комплексную поставку, а также обслуживание), может быть широко востребована. Предприятия и компании стран ЕАЭС, прежде всего российские, смогут получить необходимый опыт помимо классических торговых операций в регионе.

Важно и то, что целый ряд стран региона, прежде всего, Индонезия, Вьетнам, в меньшей степени Таиланд, развиваются в условиях «отложенной промышленной модернизации». Основной для этой модернизации должны были стать возможности, полученные в результате участия в ТТП.

Очевидно, что в рамках «модели Трампа» широкомасштабная промышленная модернизация за счет присутствия на американском рынке становится, как минимум, существенно более отдаленной перспективой. Страны ЕАЭС могут обеспечить возможности для ограниченной промышленной модернизации под уже существующие рынки в рамках рыночных условий, что для стран региона будет хорошим подспорьем, позволяющим, как минимум, выиграть время.

Возможное сотрудничество стран ЕАЭС и государств Восточной Азии должно быть примером среднесрочного прагматизма во внешнеэкономических отношениях, свободного от всякой идеологизации и с вторичным значением военно-технического сотрудничества, учитывая остроту отношений в регионе.

Вьетнам – ворота в Восточную Азию

Явным позитивом является то, что политических противоречий между Россией, другими странами Евразии и ключевыми государствами Восточной Азии, например, Вьетнамом или Индонезией, нет.

Посмотрим на ситуацию объективно и с экономической точки зрения. Так, население Вьетнама по последним оценкам составляет около 90 млн чел. С «сателлитными» Лаосом и Камбоджей – более 110 млн чел. Это очень крупный рынок, который в совокупности с объединенным рынком стран ЕАЭС приближается к условной, но все же магической цифре в 300 млн чел. То есть, к тем размерам рынка, которые считались в период радикальной глобализации достаточными для реализации самостоятельных технологических циклов. При всей умозрительности данных цифр, особенно в эпоху перехода к протекционизму и явного замедления глобализации, очевидно одно: размер рынка по-прежнему имеет значение.

Имеет значение и то, что заделы во Вьетнаме, прежде всего, организационные и инвестиционные, могут послужить трамплином к продвижению продукции в Индонезию (более 250 млн чел.), Малайзию (более 30 млн чел.), Мьянму (более 50 млн чел.), а в перспективе, – и в Бангладеш (170 млн чел.).

На сегодняшний день ни у России, ни у других стран постсоветского пространства просто нет инфраструктуры, чтобы обеспечивать системное присутствие на этих рынках. Любое продвижение на эти рынки крайне затруднено, если вообще возможно. Конечно, начинать придется с «малого», хотя некоторые инфраструктурно значимые позиции, созданные в советский период, удалось сохранить.

В этом смысле альтернативы Вьетнаму, как «точке входа» в регион нет ни у России, ни, тем более, у других государств ЕАЭС.

Особенно учитывая неплохой опыт экономических взаимоотношений, который вполне может быть востребован при условии адаптации к новым условиям.

Новая индустриализация Евразии

Рассматриваемые в качестве партнеров страны региона не являются сверхзажиточными, а платежеспособность населения относительно низка даже по сравнению с Китаем. Важно учитывать, однако, и характер той продукции, с которой Россия и страны Евразии в принципе могут выйти на рынки региона. В основном, это продукция тяжелой промышленности и инфраструктуры для ТЭКа.

В данном случае, важно то, что эта продукция до известной степени снимает вопрос о платежеспособности населения государств-партнеров и выдвигает на повестку дня вопрос о формировании системы расчетов на межгосударственном уровне и формировании единого инвестиционного пространства. Что вполне устроит страны СНГ, которые заинтересованы в наращивании несырьевого экспорта и модернизации советских промышленных заделов.

Конечно, вопрос об использовании возможностей, возникающих в связи с новой конфигурацией Восточной Азии, неотделим от вопроса о новой индустриализации Евразии. Более того, расширение взаимодействия со странами региона может стать ключом к этой новой индустриализации.

Важнейшая задача, впрочем, состоит в том, чтобы у стран ЕАЭС в регионе появилась финансовая опора, которая обеспечивала бы взаимные расчеты в комфортном формате. В условиях существования ТТП это было немыслимо, если только речь не шла о неких «каптивных» финансовых структурах. Теперь это выглядит вполне реалистично при наличии согласованных решений и политического контроля экономических проектов.

Начало практической деятельности такой структуры можно будет считать важным шагом на пути превращения российской финансовой системы в реального игрока на мировом инвестиционном пространстве. И это будет гораздо важнее многочисленных, имитационных по сути, инвестиционных «стартапов».

Задача встраивания в тот институциональный вакуум, который возник в Восточной Азии в результате решения Дональда Трампа, является и для России, и для стран ЕАЭС в целом, неким тестом на внешнеэкономическую зрелость и способность к комплексным решениям на внешних рынках.

Если этот тест будет успешно пройден, появятся возможности для активного освоения более «сложных» в операционном и политическом смысле рынков. Тогда можно будет говорить о глобальной роли Новой Евразии не только в пропагандистском ключе.

Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ

Европа дарит Грузии безвизовый режим. Что ответит Россия?

Европа дарит Грузии безвизовый режим. Что ответит Россия?

15.02.2017

15.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Европа дарит Грузии безвизовый режим. Что ответит Россия?

Европа дарит Грузии безвизовый режим. Что ответит Россия?

15.02.2017

15.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

2 февраля Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны Евросоюза. Почему Россия не торопится отменять визовый режим с Грузией?

Отмену виз для Грузии еще должен формально утвердить Совет министров Европейского совета. Однако можно с большой вероятностью предположить, что примерно с апреля он вступит в силу. В случае массовых нарушений Евросоюз задействует недавно принятый механизм приостановки безвизового режима.

Главный вопрос: чем же ответит Россия на этот шаг ЕС? Предоставление безвизового режима призвано еще сильнее отдалить Грузию от того информационно-культурного, ментального и политико-экономического влияния России, которое испытывает значительная часть населения страны.

Условия отмены российских виз для Грузии

Российский президент Владимир Путин дважды заявил, что не исключает возобновления безвизового режима для граждан Грузии, поскольку Москва видит «определенные сигналы со стороны правящих структур Грузии». Однако заявляя, что Россия остается открытой для работы с Грузией по отмене виз, Москва придерживается «политики увязок».

Президент Путин ясно дал понять, что Москва увязывает отмену визового режима с вопросами безопасности.

«Очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы с терроризмом, чтобы этот безвизовый режим не наносил ущерба нашей безопасности», – подчеркнул он.

Однако, как выясняется, сотрудничество в области безопасности, по некоторым источникам, и так ведется между спецслужбами двух стран, по крайней мере, в ограниченных масштабах.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин озвучил еще одно условие Москвы: восстановление дипломатических отношений с Грузией.

Намерение России понятно. Восстановление дипотношений между государствами, прерванных после пятидневной войны в августе 2008 г., фактически означало бы примирение Тбилиси с послевоенными реалиями, к чему ее и призывает Россия.

Представляется, что российская политика «увязки» отмены визового режима с вышеназванными уступками со стороны Тбилиси не даст желаемых результатов в обозримом будущем. Восстановление дипотношений при нынешнем статус-кво с Абхазией и Южной Осетией практически невозможно, также как и предлагаемые Москвой масштабы сотрудничества в области безопасности.

Соперничество Запада и России на постсоветском пространстве подталкивает Москву к пересмотру прежних жестких подходов с тем, чтобы повысить свою привлекательность в Евразии.

Следует отметить, что Грузия уже давно в одностороннем порядке отменила визы для граждан России, и они могут находиться в стране в течение года. По данным МВД Грузии, в январе 2017 г. в стране побывала 62,1 тыс. граждан России, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. По данным ведомства, число россиян, побывавших в стране в первом месяце этого года, увеличилось на 40,3% по сравнению с январем 2016 г.

В 2016 г. Грузию посетили более 1 млн 37 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%). По количеству граждан, посетивших Грузию, Россия занимает четвертое место после Азербайджана, Турции и Армении.

Хотя Россия по мере потепления двусторонних отношений с 2012 г., существенно облегчила условия получения гражданами Грузии российских виз, все же наличие визового режима остается болезненным вопросом российско-грузинских отношений, препятствующим дальнейшей их нормализации.

Неправильно утверждать, будто отмена российских виз не представляет особого интереса для граждан Грузии. В России, по разным оценкам, проживают до 700 тыс. грузин, имеющих на родине родственников.

Визовый режим: отменить или оставить?

Решение российского руководства о введении визового режима c Грузией вступило в силу в 2000 г. Кроме прочих факторов, мотивом решения стало отсутствие взаимопонимания и сотрудничества с Тбилиси по пресечению и проникновению в Россию чеченских боевиков с территорий Грузии, а также пребывание в Грузии чеченских информационных и других структур.

В тот период поддержка чеченского сопротивления была своебразным ответом грузинских властей на поддержку Россией сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии. Однако на современном этапе эту проблему можно считать практически исчерпанной. Вышеупомянутые чеченские структуры в Грузии давно уже прикрыты и просачивание боевиков в Россию через грузинскую границу, если и случается, то носит единичный характер.

С точки зрения безопасности ситуация в Панкисском ущелии, где когда-то базировались отряды чеченских боевиков, улучшилась. Несмотря на периодические обвинения Грузии в потакательстве боевикам, российская сторона пока не представляла публично веских тому доказательств. А что касается вопроса возвращения боевиков запрещенной группировки ИГИЛ, Грузия никогда не отказывалась от сотрудничества с Россией в тех масштабах, которые позволяют существующие реалии.

Вряд ли жесткая позиция Москвы в визовом вопросе, особенно после известного решения Евросоюза, укрепит позиции лояльных России сил в Грузии. С их стороны были ожидания, что Россия опередит ЕС с отменой визового режима, и это отзовется соответствующим эффектом в грузинском обществе.

Заал Анджапаридзе, независимый эксперт (Грузия)

Армения в ЕАЭС: реальные экономические итоги двух лет

Армения в ЕАЭС: реальные экономические итоги двух лет

15.02.2017

15.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Армения в ЕАЭС: реальные экономические итоги двух лет

Армения в ЕАЭС: реальные экономические итоги двух лет

15.02.2017

15.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

2016 – второй год членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Как чувствует себя экономика Армении в ЕАЭС по сравнению с предыдущими годами и соседними странами? Есть ли разница между европейской и евразийской экономической интеграцией?

Показатель экономической активности в Армении (ПЭА; соответствует росту выпуска) составил 0,5% по итогам 2016 г. Рост ВВП составит, вероятно, примерно ту же величину. Это достаточно низкий уровень. И хотя рост все же удалось обеспечить, этот показатель не свидетельствует о росте уровня жизни, поскольку мог сократиться уровень материального потребления. Косвенно об этом говорит спад в сфере розничной торговли, составивший по итогам года 2,6%. В целом оборот торговли вырос на 1%.

В 2016 г. объем услуг в Армении вырос на 7,1%, промышленности на 6,7%, а в других сферах зафиксирован спад – 5,2% в сельском хозяйстве и 10,8% - в строительстве. При этом, экспорт вырос на 20%, а импорт – на 1,6%. В сопоставимых ценах, экспорт вырос более чем на четверть.

2016 г. начался достаточно хорошо и по итогам первых пяти месяцев рост ПЭА составил 5,7%, но затем темпы роста начали сокращаться. В октябре был зафиксирован спад в 7,7% по сравнению с октябрем 2015 г.

Хронология не оставляет сомнений, что политические факторы оказали негативное влияние на экономический рост.

Среди них можно выделить три в качестве наиболее заметных – боевые действия в Карабахе в апреле, локальный вооруженный мятеж в июле и смена правительства в октябре.

Кратковременное возобновление военных действий в апреле повлияло негативно, но краткосрочное влияние было не очень значительным. В январе-марте наблюдался рост торговли, а в апреле рост замедлился и вскоре остановился.

Развитие туризма

Туризм во втором квартале 2016 г. показал негативную динамику – если в первом и последнем кварталах рост был достаточно заметным, то в середине года был провал, в особенности, – во втором квартале. Всего за год в Армению не приехало порядка 50 тыс. туристов, соответственно, убыток можно оценить в $20 млн.

Число туристов и динамика туризма в 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

|

|

Въездной туризм |

Выездной туризм |

|

1 кв. (январь-март) |

252,506 (+8.6%) |

227,499 (+5.9%) |

|

2 кв. (апрель-июнь) |

248,612 (-3.2%) |

243,194 (-2.8%) |

|

3 кв. (июнь-сентябрь) |

467,892 (+4.9%) |

432,848 (+5.0%) |

|

4 кв. (октябрь-декабрь) |

290,647 (+13.3%) |

359,146 (+15.9%) |

|

2016 (январь-декабрь) |

1,259,657 (+5.7%) |

1,262,687 (+6.3%) |

Источник: данные официальной статистики Армении.

Значительная доля этих туристов прибывала из России. Ереван в 2015-2016 гг. стал, наряду с Минском и Тбилиси, одним из самых доступных для россиян направлений.

В 2017 г. приток, вероятно, вырастет, поскольку с января принято решение разрешить въезд в Армению без загранпаспортов, которыми обладают в России лишь 28% граждан.

Хотя эффект вряд ли будет очень большим, поскольку далеко не все потенциальные туристы заинтересованы в посещении исторических монастырей или музеев, которые в Армении составляют большую часть туристической инфраструктуры.

В 2015 г. 39% иностранцев прибыло в Армению из России, 27% из Грузии, 13% из Ирана, 3% из США, 2,4% из Украины, 1,7% из Франции, 1,4% из Германии и 0,8% – из Турции. Данные за 2016 г. пока не опубликованы, но распределение вряд ли сильно изменилось.

Июльский мятеж

Июльские события локального мятежа также оказали негативное влияние на экономику. В особенности это заметно по динамике промышленности: за январь-июнь рост составил 8,9%, в июле – 2,8%, в августе – 2,4%, а в сентябре рост восстановился до 6,1%. Похожие тенденции были заметны и в других отраслях.

Показатель экономической активности в июле составил -4,4% по сравнению с ростом на 1,8% в июне. Хотя эта разница вызвана не только политикой, но и погодой, повлекшей спад в сельском хозяйстве, а также затруднениями в прохождении российско-грузинской границы армянскими экспортерами. В июне-июле автомагистраль, проходящая через КПП «Верхний Ларс»/«Казбеги» была затоплена и оказалась непроходимой из-за схода селя.

Рост экспорта

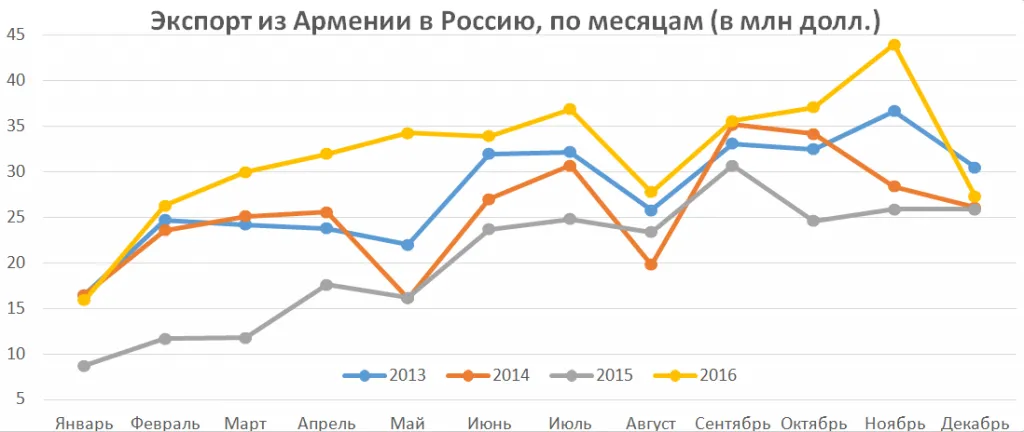

Экспорт из Армении в 2016 г. вырос в долларах на 20%, в том числе, – в Россию – на 51,5%. В 2013 г. экспорт из Армении в Россию составил $334 млн, в 2014 г. $308 млн, в 2015 – $245 млн и в 2016 г. – $371 млн.

В Армении многие считают, что рост экспорта в Россию был вызван исключительно реэкспортом турецких товаров на российский рынок. График выше показывает, что большая часть роста экспорта представляла собой восстановительный рост к показателям 2013-2014 гг. Однако на протяжении нескольких месяцев, в особенности, в первой половине года, экспорт в Россию был выше обычного и не соответствовал сезонной динамике.

Действительно, в 2016 г. Армения экспортировала рекордное количество свежих и охлажденных помидоров. Если в 2010-2014 гг. экспорт в среднем составлял 400 т. за год, то в 2015 г. экспорт составил 1254 т., а в 2016 г. – 36 тыс. т.

В декабре 2015 г. экспорт составил 358 т., то есть, как только Россия установила эмбарго. Таким образом, по меньшей мере $22 млн (экспорт помидоров) – реэкспорт турецких товаров. Возможно, это же касается небольшой части экспорта легкой промышленности, хотя детальное рассмотрение данных не демонстрирует явных признаков реэкспорта.

Таким образом, в 2016 г. экспорт в Россию, если не считать реэкспорт, восстановился до уровня 2013 г., когда Армения еще не была членом ЕАЭС. Однако, учитывая снижение платежеспособного спроса в России в виду снижения курса рубля к доллару и стабильность курса армянского драма, это следует считать относительным успехом.

К примеру, за 2014-2016 гг., экспорт Молдовы в страны СНГ сократился на 56%, а в другие страны – вырос на 3%. В случае Армении спад экспорта в страны СНГ составил всего 1,6%, а рост экспорта в остальные страны – 25%. Следует учитывать, что в обоих случаях спад произошел во многом за счет Украины, доля которой во внешней торговле Молдовы была выше.

Тем не менее, членство в ЕАЭС помогло Армении сохранить российский рынок, нисколько не потеряв при этом на всех остальных внешних рынках.

Денежные переводы и инвестиции

Негативная ситуация сложилась и с притоком частных трансфертов, а также прямых иностранных инвестиций из России. В обоих случаях наблюдается глубокий спад. Чистый приток трансфертов из России сократился в более чем два раза, а чистый приток прямых инвестиций из России в 2016 г. и вовсе составил отрицательную величину (погашение задолженности).

Однако, судя по косвенным показателям, в условиях внешней и внутренней ситуации в России, с учетом цены на нефть, спад притока трансфертов был неизбежен и ничем не был бы компенсирован, хотя приток прямых инвестиций в Грузию и Молдову был выше и приходил из стран Европы.

Евразийская vs. европейская интеграции

Наконец, чтобы сравнить, каково влияние евразийской и европейской интеграции на экономическую динамику, можно рассмотреть темпы экономического роста. Данные за 2016 г. предварительные, но сделать некоторые выводы можно.

Несмотря на нестабильность в Молдове, темпы роста ВВП в этой стране не отличаются от темпов развития Армении. Грузия же за последние шесть лет имела несколько более высокие темпы роста, однако тенденции с армянскими практически совпадали.

В 2016 г. Армения показала самую худшую динамику, однако этого, скорее всего, было связано не с внешнеэкономическими факторами, а с апрельскими боевыми действиями и последовавшей за этим внутренней нестабильностью в стране.

Темпы экономического роста в Армении и ряде стран

|

|

Азербайджан |

Армения |

Беларусь |

Грузия |

Молдова |

Турция |

|

2011 |

100.1% |

104.7% |

105.5% |

107.2% |

106.8% |

108.8% |

|

2012 |

102.2% |

107.2% |

101.7% |

106.4% |

99.3% |

102.1% |

|

2013 |

105.8% |

103.3% |

101.1% |

103.4% |

109.4% |

104.2% |

|

2014 |

102.0% |

103.6% |

101.7% |

104.6% |

104.8% |

103.0% |

|

2015 |

101.1% |

103.0% |

96.2% |

102.9% |

99.5% |

104.0% |

|

2016 |

96.2% |

100.5% |

97.4% |

102.2% |

103.3% (янв-сен) |

102.2% (янв-сен) |

|

2011-2013 |

102.7% |

105.1% |

102.8% |

105.7% |

105.1% |

105.0% |

|

2014-2016 |

99.7% |

102.4% |

98.4% |

103.2% |

102.5% |

103.1% |

Тенденции в Азербайджане, Беларуси и Турции показывают, что различия между европейской и евразийской экономической интеграцией в 2015-2016 гг. были не столь заметны.

Грант Микаелян, научный сотрудник Института Кавказа (Ереван, Армения)

Задача «мягкой силы» Китая – убедить весь мир в своем мирном возвышении – эксперт

Задача «мягкой силы» Китая – убедить весь мир в своем мирном возвышении – эксперт

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Задача «мягкой силы» Китая – убедить весь мир в своем мирном возвышении – эксперт

Задача «мягкой силы» Китая – убедить весь мир в своем мирном возвышении – эксперт

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Наряду с развитием экономики Китай большое внимание уделяет использованию «мягкой силы», направленной на экспансию китайской культуры за пределы Поднебесной. По всему миру действует глобальная сеть Институтов Конфуция, а инициатива «Один пояс – один путь» используется, в том числе и чтобы улучшить имидж Китая. По мнению директора Центра китайских исследований «China center» в Алматы Адиля Каукенова, этим Китай стремится показать, что его развитие не представляет угрозы для других государств. Политолог рассказал «Евразия.Эксперт» об основных инструментах, используемых Китаем в достижении своих целей, а также о реформах, которые планируется провести в стране в 2018 г.

- Что из себя на самом деле представляет «мягкая сила» Китая?

- Китай на сегодняшний день – глобальная держава, которая имеет интересы во многих точках земного шара, включая постсоветское пространство. Поэтому аспекты «мягкой силы» в целом достаточно единообразны. В первую очередь, как и в США, Германии или России, это образовательные программы. Многочисленные стипендии и неплохие стандарты обучения собирают в китайских университетах представителей практически всех стран мира со всех континентов, что способствует более глубокому пониманию Китая в этих странах в дальнейшем.

Другими подходами является невмешательство во внутренние дела и отсутствие критики развивающихся стран, что выгодно выделяет Пекин как привлекательного политического и экономического партнера.

Отдельным пунктом является популяризация китайской культуры, в частности за счет массовых видов спорта, например, различных стилей ушу, распространения китайской чайной церемонии, китайских фильмов и китайских актеров в мировом кинематографе.

Несмотря на несомненный прогресс Китая в развитии «мягкой силы», до уровня «мягкой силы» стран Запада ему еще очень и очень далеко.

CCTV и Жэньминь жибао несравнимы по популярности с такими западными акулами медиа бизнеса, как BBC, CNN и т.п. Даже Russia Today добилась местами больших успехов. Хотя стоит заметить, что профессионализм китайских коллег довольно высок, они выпускают много качественного контента, но пока не набрались опыта в его распространении.

- Как сегодня Китай действует в гуманитарной сфере в Евразии?

- Проводится множество дней культуры, совместных концертов и т.п. В образовательной сфере, как я уже говорил, выделяется много грантов на обучение в Китае. Помимо этого идет активное создание Институтов Конфуция. Например, в городе Алматы их два, а в целом по Казахстану – четыре. В Кыргызстане создан кыргызско-китайский университет, имеются совместные факультеты.

Но пока гуманитарное сотрудничество с евразийскими странами у Китая не соответствует его уровню политических и экономических отношений. Более того, это уже становится препятствием для дальнейшего развития экономических отношений, так как не хватает кадров, которые могли бы обеспечивать работу совместных проектов.

Кадры с глубоким пониманием китайского языка, юриспруденции, основ бизнеса, строительных и технологических стандартов все еще являются дефицитным и редким товаром на рынке труда евразийских стран.

- Чем китайский подход к использованию «мягкой силы» отличается от подхода США и Евросоюза?

- Во-первых, Китай всячески позиционирует себя как мирную силу, делает ставку на историческую культуру – Шелковый путь, методы достижения долголетия. Следующим важным моментом в китайской доктрине является распространение культурных ценностей через институты Конфуция. Они являются лингвистическими центрами, тогда как немецкие институты Гете – это не только лингвистические, но и мощные культурные центры Германии.

Единой концепции «мягкой силы» Евросоюза как таковой нет. У каждой страны, входящей в это объединение, свой подход. Например, Испания делает ставку на испанский мир, Германия – на образование.

При Мао Цзэдуне Китай занимался пропагандой «мягкой силы» за счет идей коммунизма. На сегодняшний день китайская «мягкая сила» более модернизирована, она базируется на общепринятых правилах использования «мягкой силы» – через фестивали, распространение культуры, кинематограф, образование. Нельзя сказать, что Китай пытается изобрести велосипед. На самом деле он как развивающаяся страна учится у тех стран, «мягкая сила» которых давно доказала свою успешность, например, у стран Запада и США.

- В чем заключаются основные достижения и ошибки Китая в вопросах гуманитарного сотрудничества с другими странами?

- Большим достижением Китая является то, что в целом восприятие страны серьезно изменилось. В середине ХХ в. образ Китая в мире был представлен негативно – нищета, бедность, жесткая внешняя политика. Но на сегодняшний день мы видим, что Китай – это одна из передовых стран развивающегося мира и Азии в целом.

Еще один большой успех – это китайская система образования. Если, например, до 1978 г. в китайских вузах отсутствовала программа для иностранцев, то сегодня во всех вузах страны, особенно в крупных, учится большое количество иностранных студентов. Система китайского образования сумела вовремя реформироваться и подстроиться под текущие реалии и тем самым ответить на сегодняшние вызовы. Студенты со всего мира едут в Китай, чтобы учится.

Институты Конфуция распространяются по всему миру, что тоже является серьезным достижением китайской дипломатии. К «мягкой силе» мы можем отнести и в целом то, как страна пытается себя позиционировать. Например, это выражается в распространении по всему миру китайской кухни, которая популярна не только в странах Запада, но и в России.

Что касается ошибок в вопросах гуманитарного сотрудничества, то главная из них – это недостаток целостности китайской «мягкой силы». Например, китайский кинематограф еще не является действительно таким популярным, как, например, французский, американский, или даже английский кинематограф.

- Какие ресурсы Китай готов инвестировать в продвижение своей «мягкой силы»?

- Китай активно инвестировал и инвестирует в «мягкую силу». Это вопрос не только денег, но и политической воли. Визиты главы государств, политических и культурных деятелей – это все вместе является комплексом «мягкой силы». Китай большое внимание уделяет возрождению своей культуры, конфуцианству, живописи, опере, активно поддерживает национальные виды спорта, тратит большие деньги на пропаганду и популяризацию своего бренда на международном уровне. Здесь нужно понимать, что важная задача для Китая – убедить весь мир в своем мирном возвышении, потому что многие страны Запада обеспокоены ростом Китая.

Задача «мягкой силы» Китая заключается в том, чтобы довести до мирового сообщества тот факт, что экономическое и политическое развитие их страны является мирным и не угрожает другим странам.

- Как повлиял запуск инициативы «Один пояс, один путь» на китайскую «мягкую силу» за рубежом? Появились ли новые подходы и методы?

- Проект «Один пояс, один путь» достаточно успешен, так как сам по себе Шелковый путь очень притягателен в силу своих политических корней, памяти о торговле между Западом и Востоком. Само словосочетание «Шелковый путь» несет в себе положительные ассоциации. Большинство стан поддержало эту китайскую инициативу. Это не только дорога, инфраструктура и торговля, но и гуманитарное сотрудничество.

Не стоит ожидать то, что Китай изобретет что-то новое в области «мягкой силы». Мы видим, что Запад и США наиболее успешны в применении своей «мягкой силы», и Китай учится у них, пытается использоваться их наработки, добавляя туда свою специфику, но не боле того.

- В 2018 г. Китай собирается осуществить серьезные реформы. На ваш взгляд, станет ли экономика Китая после их проведения сильнее?

- Китай идет по пути реформ уже долгое время, с 1978 г., однако это не значит, что путь уже пройден. Еще есть множество болевых точек, таких как гигантские убыточные государственные предприятия, проблемы с экологией, коррупцией, перепроизводством, бедностью в селах, диспропорциональность регионального развития, старение населения и множество других. Это естественно, у любой страны есть проблемы.

Суть нового этапа китайских реформ —сделать государственный аппарат более эффективным, решить проблемы диспропорций в экономике и обеспечить повышение благосостояния граждан. Насколько это удастся осуществить, покажет только время.

- Растущие долги Китая начинают уже беспокоить авторитетные международные организации. Откуда они взялись?

- Долги бывают разные. Некоторые из них необходимы для дальнейшего роста. Но есть и проблемные долги. Это прежде всего связано с региональными властями, которые в погоне за отчетами о росте поощряют у себя строительство дублирующих или неэффективных производств, естественно, в кредит. Завод построен, в отчете стоит отметка о росте ВВП, но как завод будет отдавать деньги, неясно, ведь он убыточен. Это и есть те самые опасные долги, тяжелым бременем ложащиеся на будущий бюджет. Деньги берутся из самых разных источников, как внутренних, таки внешних, что не отменяет рисков.

- Каковы факторы, влияющие на рост экономики Китая?

- Те, кто был в КНР, видели, как изменилась инфраструктура за последние 10-15 лет. Страна охвачена современными сверхскоростными железными дорогами и автомобильными трассами. Это дает мощнейший стимул для развития. Рывок совершила интернет-индустрия, в частности интернет-торговля и интернет-платежи. Недаром на сегодня самый знаменитый китаец – это Джек Ма, руководитель крупнейшей китайской интернет-компании «Алибаба».

Именно в этих секторах идет мощный реальный рост, который заметен невооруженным взглядом.

Китай пытается сделать прыжок от развивающейся страны к глобальным лидерам по всем параметрам, а не только по производству товаров народного потребления – от качества жизни до создания высокотехнологичных товаров.

Китайские компании, которые еще вчера были экзотикой, уже сегодня являются одними из известных технологических лидеров – это, например, Huawei, Xiaomi, Lenovo и др. Для Прикаспийского региона очень важно понять, каким будет завтра этот граничащий с ним азиатский гигант, чтобы рост Поднебесной дал возможность евразийским и прикаспийским государствам реализовать весь потенциал сотрудничества с Китаем.

Павел Легкий: В информационное поле попадают слишком небольшие объемы взаимодействия двух стран – «РИА Новости»

Павел Легкий: В информационное поле попадают слишком небольшие объемы взаимодействия двух стран – «РИА Новости»

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Павел Легкий: В информационное поле попадают слишком небольшие объемы взаимодействия двух стран – «РИА Новости»

Павел Легкий: В информационное поле попадают слишком небольшие объемы взаимодействия двух стран – «РИА Новости»

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

На портале «РИА Новости» вышел репортаж, посвященный заседанию Российско-белорусского экспертного клуба на тему «Беларусь и Россия на пути к единому гуманитарному пространству: барьеры и возможности».

Несмотря на огромную сеть отношений внутри Союзного государства, в информационное поле попадают слишком небольшие объемы взаимодействия двух стран, – считает советник-посланник посольства Республики Беларусь Павел Легкий.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой указал на отсутствие межкультурных конфликтов и возможность для более тесного развития.

«Исторически сложилось, что мы – два братских народа, которые создают общие системы взаимодействия в области образования, науки, культуры, социальной сферы и в других областях», – добавил М. Швыдкой.

О заседании Российско-белорусского экспертного клуба – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

О заседании Российско-белорусского экспертного клуба – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

О заседании Российско-белорусского экспертного клуба – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

О заседании Российско-белорусского экспертного клуба – Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

13 февраля 2017 года на площадке Делового и культурного комплекса Посольства Беларуси в России состоялось заседание Российско-белорусского экспертного клуба, главной темой которого стало гуманитарное сотрудничество.

В своем вступительном слове советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Павел Легкий подчеркнул, что недостаток освящения взаимодействия двух стран в информационном поле зачастую усугубляется искажением и негативной окраской этой информации.

«Огромный пласт позитива не входит в сферу внимания экспертного сообщества, многих СМИ. Решение обсудить именно гуманитарное сотрудничество является очень важным шагом». Культура и образование – темы, нацеленные на будущее и перспективу нашего взаимодействия», – подчеркнул П. Легкий.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил отсутствие конфликтности в сфере культуры в рамках Союзного государства.

Инфографика: Сколько инвестируют в Беларусь Россия, Китай и США

Инфографика: Сколько инвестируют в Беларусь Россия, Китай и США

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Инфографика: Сколько инвестируют в Беларусь Россия, Китай и США

Инфографика: Сколько инвестируют в Беларусь Россия, Китай и США

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Принесет ли Астана мир в Сирию?

Принесет ли Астана мир в Сирию?

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Принесет ли Астана мир в Сирию?

Принесет ли Астана мир в Сирию?

14.02.2017

14.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Шесть лет назад, в начале 2011 г., новостные агентства запестрели первыми фотографиями митингующих на улицах Дамаска. Вскоре противостоянием власти и оппозиции воспользовались силы, знающие по Ливии методы разрушения страны руками ее граждан. В результате за 6 лет, по данным ООН, Сирию покинули 9 млн беженцев, а ущерб арабскому миру достиг $1 трлн.

Начало новой стадии переговоров в Астане с привлечением вооруженной сирийской оппозиции при посредничестве России, Турции и Ирана дает надежду на урегулирование конфликта. Механику и перспективы астанинской площадки комментирует старший исследователь Евразийского научно-исследовательского института (Алматы, Казахстан) Лидия Пархомчик-Тимофеенко.

- Переговоры по урегулированию сирийского кризиса идут уже несколько лет. В чем особенность переговорной площадки, запущенной сегодня в Астане?

- В отличие от майской и октябрьской конференций по мирному сирийскому урегулированию, прошедших в Астане в 2015 г., состав участников январской встречи 2017 г. претерпел значительные изменения. Впервые за 6-летнюю историю гражданской войны в Сирии за одним столом переговоров встретились представители действующего сирийского Правительства и вооруженной оппозиции, непосредственно вовлеченные в военные действия. Ситуация стала возможной благодаря вовлечению России, Турции и Ирана в подготовку и организацию переговоров.

В переговорный процесс были вовлечены 15 повстанческих группировок численностью от 1 тыс. до 20 тыс. чел.

Фактически, началось отделение умеренных оппозиционных групп от террористических организаций, действующих на территории Сирии.

Как оппозиция, так и правительственная делегация не были готовы к прямому диалогу. Кроме того, в списке участников от оппозиции на астанинских переговорах явно не хватало представителей ряда крупных оппозиционных групп.

- Какой будет роль Казахстана в дальнейших астанинских переговорах по Сирии?

- 6 февраля в Астане состоялась международная техническая встреча по сирийскому урегулированию с участием делегаций России, Турции, Ирана, а также представителя ООН.

В 2017 г. Казахстан вошел в Совет безопасности в качестве непостоянного члена. Руководство Казахстана нацелено максимизировать усилия по деэскалации региональных конфликтов. Предложение Казахстана о предоставлении площадки по сирийскому урегулированию полностью отвечает поставленным задачам. Однако астанинский процесс следует рассматривать не как альтернативу Женевским консультациям, а как удачную инициативу по организации подготовительной работы к ним.

- Мировые массмедиа итоги астанинских переговоров по Сирии интерпретировали полярно – были противоположные оценки. Тон в негативном освещении продолжают задавать ведущие информагентства евроатлантического блока, отражая соответствие позиции истеблишмента. Как можно повлиять на эту ситуацию? Следует ли расширить формат переговоров?

- Надо признать, что вопрос об участии западных партнеров в январских переговорах рассматривался организаторами астанинского процесса отдельно. В частности, был направлен запрос американской стороне на участие представителей США в предстоящих консультациях. Однако степень вовлеченности в переговоры такого значимого игрока в сирийском вопросе, как США, ограничилась присутствием на астанинской встрече посла США в Казахстане Джорджа Крола.

Таким образом, стороны изначально не ставили барьеров, которые бы препятствовали возможному расширению формата консультаций. Вместе с тем, вопрос о вовлечении иных игроков не следует рассматривать как процедуру «легитимации», автоматически повышающую международную значимость консультаций.

Перед организаторами астанинского процесса не было поставлено задачи «перетянуть одеяло» в вопросе сирийского урегулирования, тем самым нивелировав роль западных стран.

Вместе с тем, трансформация формата переговоров, переход к прямым переговорам с лидерами вооруженной оппозиции (ранее усилия концентрировались на переговорах с «политической» оппозицией – прим. «ЕЭ»), ведущим военные действия «в поле», позволяет выразить осторожный оптимизм в отношении перспектив сирийского урегулирования.

Было бы слишком оптимистично прогнозировать завершение военных действий в Сирии в ближайшей перспективе. Однако целесообразно продолжить усилия по урегулированию конфликта, несмотря на высокий градус напряженности, с которыми пришлось столкнуться организаторам при их попытке выступить в качестве медиаторов в вопросе сирийского урегулирования.

- Россия предложила сирийской делегации проект Конституции Сирии. В проекте документа заложена модернизация политической системы, но нет ни единого слова, каким-то образом закрепляющего влияние РФ на Сирию. Правительство и парламент САР воспользуются российским проектом?

- Вопрос постконфликтного урегулирования в Сирии остается одним из самых проблемных в переговорном процессе. В настоящий момент среди гарантов перемирия нет единого мнения о будущем устройстве сирийского государства. Четко оформившегося видения по данному вопросу не наблюдается и у сирийской делегации. Преждевременно говорить о том, насколько российский вариант обновленной Конституции для постконфликтной Сирии воплотится в жизнь. Официальный Дамаск и вооруженная оппозиция вступили в самую начальную стадию консультаций, формат которых может еще сильно измениться.

Беседовала Светлана Мамий (Москва)

Свободная зона «Мегри»: Армения распахивает ворота для Ирана в Евразийский союз

Свободная зона «Мегри»: Армения распахивает ворота для Ирана в Евразийский союз

13.02.2017

13.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

Свободная зона «Мегри»: Армения распахивает ворота для Ирана в Евразийский союз

Свободная зона «Мегри»: Армения распахивает ворота для Ирана в Евразийский союз

13.02.2017

13.02.2017

eurasia.expert

https://eurasia.expert/

eurasia.expert

info@eurasia.expert

eurasia.expert

info@eurasia.expert

Одним из основных ориентиров Армении является развитие экономических отношений с Ираном. Ключевыми сферами сотрудничества сторон стал логистический коридор «Север-Юг», а также развитие механизмов свободной торговли. Так, в конце 2017 г. в Армении открылась свободная экономическая зона «Мегри» на границе с Ираном. Заинтересованность в проекте уже проявляют партнеры Еревана по Евразийскому экономическому союзу, в первую очередь Беларусь и Россия, а также западные инвесторы. Какого эффекта удастся достичь Армении благодаря углублению сотрудничества с Ираном, и сможет ли запуск нового проекта простимулировать переговоры ЕАЭС и Ирана о создании зоны свободной торговли? На вопросы корреспондента «Евразия.Эксперт» ответил доктор экономических наук, профессор Ереванского государственного университета Ашот Тавадян.

- Ашот Агасиевич, что будет представлять собой открывшаяся свободная экономическая зона Армении и Ирана, и почему она была открыта именно на армяно-иранской границе, а не в другом месте?

- Речь идет о свободной экономической зоне «Мегри». Она представляет собой ворота на юго-восток не только для Армении, но и для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это важно подчеркнуть, что это ворота для ЕАЭС, прежде всего на Иран, а также, в дальнейшем, в Сирию, Ливан, а также в Ирак – после стабилизации обстановки в этой стране.

В данной экономической зоне предприниматели фактически освобождаются от всех налогов, кроме подоходного. На первом этапе будет освоено 2,5 га земли, где уже расположен банк, агентство по развитию туризма и административная часть. На втором этапе предполагается, что будет освоено 70 га, из них 10 га будут отведены под логистические помещения, где будет храниться продукция. Обслуживает данную экономическую зону закрытое акционерное общество, которое называется «Мегринский экономический пояс».

Предполагается, что в Мегри будут работать от 50 до 70 предприятий и организаций. Согласно прогнозам, в ближайшее время планируется вложить $100-$150 млн. Будут открыты рабочие места – 1500 мест. Предполагается, что благодаря свободной экономической зоне экспорт продукции увеличится на $250 млн. Если учесть, что Армения экспортирует товаров примерно на $2 млрд в год, то $250 млн – это примерно 12%. Значит, за счет этого будет обеспечен рост экспорта Армении.

Какие сферы предполагается развивать? В первую очередь – это, конечно, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, торговля, туризм и складское хозяйство, где будет храниться определенное количество продукции для дальнейшей перевозки в страны Ближнего Востока.

Предполагается, что эти же условия будут использованы иранскими бизнесменами с учетом того, что Армения сейчас находится в ЕАЭС. Соответственно, выход будет обеспечен уже не на 3-х миллионный рынок Армении, а на 180-миллионный рынок всех стран ЕАЭС. Нужно серьезно развивать экспорт, внутренние возможности серьезно ограничены.

Во-первых, это бы дало возможность серьезно расширить экспорт в Россию. В 2016 г. прирост экспорта составил 50%, а в 2017 г. – 30%. И в дальнейшем мы попытаемся увеличить наш экспорт и в Россию, и в Иран.

Возможностями развития торговых отношений с Ираном воспользуется и Россия в силу географического положения. Конечно, есть проблема с логистикой, потому что прямого дорожного сообщения у Армении сейчас нет фактически ни с Россией, ни с Ираном. Но строится логистический коридор международного значения «Север-Юг», и перспектива строительства железной дороги через Армению в Иран тоже будет реализована. Я думаю, что этой возможностью воспользуется также и белорусский капитал.

Вместе с тем, чтобы свободная экономическая зона «Мегри» полностью заработала, чрезвычайно важно, чтобы ЕАЭС и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли. Тогда перспектива Мегринской свободной экономической зоны резко повысится.

- Будет ли новая экономическая зона стимулировать подписание соглашения о зоне свободной торговли с Ираном?

- Уверен, что простимулирует. После заключения договора торговля может быть освобождена от таможенных пошлин, и иранская продукция пойдет уже без них в ЕАЭС. Соответственно, роль Мегринской свободной экономической зоны резко возрастет.

Все члены ЕАЭС воспринимают свободную экономическую зону «Мегри» именно как ворота союза на Юго-Восток, а также возможность получения продукции оттуда. Естественно, все зависит от того, кто лучше воспользуется открывшимися возможностями – иранские предприниматели или наши.

Будем надеяться, что обе стороны. Считаю, что Мегринская зона свободной торговли является не только экономической, но и имеет политико-экономическое значение.

Это всегда взаимосвязано. Сирии оказывали поддержку Иран, Россия и армянская диаспора, так что это должно было быть подкреплено и экономическими взаимоотношениями. Зона свободной торговли с Ираном, свободная экономическая зона в Мегри – это значительный шаг в этом направлении. Вторым шагом, думаю, будет подписание с Ираном соглашения о свободной торговле. Или о льготной торговле.

- Будет ли данный проект привлекателен для западных компаний?

- Некоторым компаниям на Западе, если прямо не запрещено, то ограничения на прямые вложения в Иран все равно присутствуют. При этом, соглашение о взаимной торговле Ирана с Евразийским экономическим союзом фактически «дает козыри» в руки Армении. Но это возможности, а с этими возможностями надо работать и их совместно, в рамках ЕАЭС, реализовывать.

- Известно ли уже, какие компании проявили интерес к Мегри?

- Это определенные иранские и определенные российские компании, список пока не оглашается, но на уровне послов данная информация звучала. И даже некоторые компании из Беларуси проявляют интерес к Мегринской свободной экономической зоне.

Беседовала Юлия Рулёва